Надо сказать, что в то время Юра уже учился по направлению военкомата на шофёра. Но машина простаивала: весь бензин поставлялся на фронт. Новоиспечённого юнгу, как человека, знакомого с техникой, направили учиться на моториста торпедного катера. В стенах Соловецкого монастыря в условиях военного времени выучка подростков была суровой. Ни о какой парадной форме, которой щеголяют нынешние «нахимовцы», не могло быть и речи. Самой праздничной была форма 2 – синяя голландка с «гюйсом» да «клеши». И, конечно, бескозырка. Но и это было осуществлением мечты. У юнг было одно заветное желание: «Сполна вложить фашистам до окончания войны!» И что, успели? Да ещё как! Сами зато хватили лиха! По флотам распределяли по желанию. Больше, конечно, по необходимости, хотя рвались на Северный и Балтийский флоты. Потому что там шли ожесточённые сражения с фашистами. Юнгу Юрия Мошкина направили в седьмой отряд третьего дивизиона морских бронекатеров.

Служба была нелёгкая. По боевому расписанию матрос Юрий Мошкин был приписан в расчёт крупнокалиберного пулемёта по правому борту катера. Юноше никогда не забыть своих друзей – Володю Свиридова из Казани и Женю Логинова – из Горького. Воевали они, как могли. От пуль и осколков врага не прятались. Но уцелели. Хотя их, «катерников», называли «смертниками». Оба – и Свиридов и Логинов – награждены медалями адмирала Ушакова.

В книге «Соловецкие юнги» о Юрии Владимировиче Мошкине не наберётся и двух страниц. Потому что словоохотливостью отличались не все. К ним относился и он.

Однажды я спросил Юрия Владимировича: «Как воевалось?» Он ответил: - Служил, как все. Боялся ли смерти? Ну кто ж не боится?.. Мы были мальчишками. Желторотые, глупые, но жить-то хотелось… Но самое главное: в минуту опасности не думалось о смерти. Как будто жизнь впереди – вечная.

Однажды мой друг Юрий Владимирович Мошкин в канун Дня Победы пригласил меня на традиционную встречу Соловецких юнг. Эта встреча оставила у меня неизгладимое впечатление! Среди стареющих юнг был и Юра Мошкин. Ногинск, наверное, никогда не видел своего очень большого талантливого художника таким молодым, озорным и весёлым… Я вспоминал их, когда был на Соловках, стоял у обветшавшего памятника юнгам, перечислял особенно дорогие имена: Валентин Пикуль, Борис Штоколов, Василий Шукшин, Владимир Чернавин и, конечно же, Юрий Мошкин…

Из всех моих друзей, ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженных и прославленных моряков «на ты» смею лишь обратиться к Мошкину. Уж так сложилось, что юнга Тихоокеанского флота Борис Захарович Омельченко мне как отец, а Юра Мошкин – старший, чуткий и очень добрый брат.

СПОСОБНОСТИ художника в молодом матросе уже заметили после войны. В 1947 году он попал в 1-й полк Краснознамённой Мозерьской дивизии морской пехоты. Его сначала назначили художником Дома офицеров флота, потом перевели в штаб полка чертёжником. В то же время наш земляк Юра Мошкин получил среднее образование в школе рабочей молодёжи. А в 1950 году оставил службу на Военно-Морском Флоте и вернулся в родной Ногинск. В 1954 году он стал студентом Московского Академического художественного училища «Памяти 1905 года». После окончания стал трудиться в Доме художника.

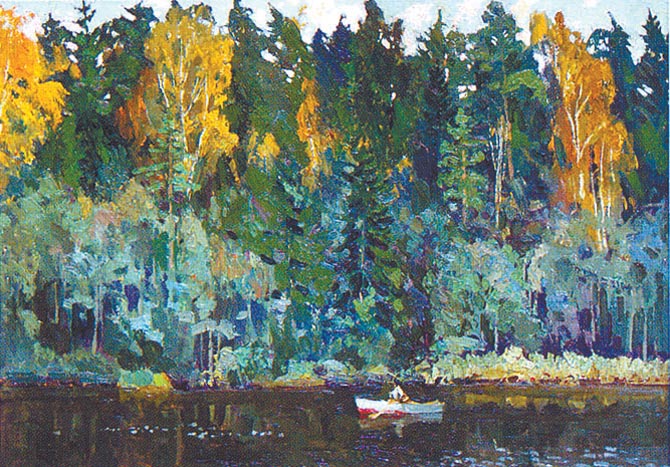

Юрий Владимирович Мошкин – участник районных, областных, республиканских, союзных, международных выставок. Он имеет почётное звание – «Заслуженный художник России». В Звездном городке Юрий Владимирович удостоен Диплома Юрия Гагарина. Картины нашего моряка находятся в музеях России, стран ближнего зарубежья, в Сербии, Турции, Японии, Франции, Италии, США, Австрии. Сорок четыре года Юрий Владимирович Мошкин является членом Союза художников России.

МОРСКАЯ душа щедра на подарки. Как-то мне пришлось побывать в Управлении социальной защиты населения Ногинского района. Разговорились с начальником Николаем Викторовичем Огибаловым. Он сказал:

- Знаешь, твой друг Юрий Мошкин подарил мне замечательную картину.

Идём, покажу.

Когда я увидел это полотно, то поразился. Боже мой! Вот это талант! Передо мной развернулась целая картина одного из сражений Великой Отечественной войны. Сколько в ней мужества, сколько чувства любви к Родине!

СРЕДИ самых дорогих подарков друзей-художников в моей квартире города Электроугли красуется миниатюра Юрия Мошкина «Эгейское море». Вряд ли сам художник помнит её. Ведь он столько раздарил своих полотен людям… И ещё помню: когда-то в своей мастерской художник Юрий Владимирович Мошкин снял со стены старинную икону «Трёх святителей» и протянул мне… Я обомлел: подарок-то бесценный! В этом жесте - весь Мошкин.

И вот теперь, когда мой взгляд останавливается на святыне, губы шепчут: « Юра! Дай тебе Бог и дальше приносить нам радость. Храни тебя Господь!»

Мясников Владимир Никифорович

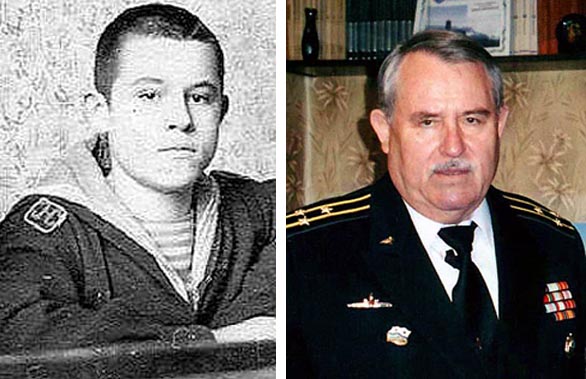

Фото В.Н. Мясникова 1945 г. и 2006 г. -

Его рассказы о жизни уходят в далекий 1943 год, когда он стал юнгой второго набора школы юнг ВМФ, созданной на Соловках. Владимир Никифорович - один из тысяч выпускников этой Школы и сейчас единственный дальневосточник – бывший соловецкий юнга. В неполные 17 лет он впервые увидел Тихий океан и Дальний Восток и остался в этих краях на всю жизнь.

Детство Владимира Никифоровича прошло в белорусском селе на Могилевщине, где он родился 10 октября 1927 года. Войну встретил мальчишкой. Когда узнал о школе юнг, мечта о море буквально завладела им. Записался добровольцем через военкомат в Соловецкую школу юнг, мечтая получить морскую специальность. Главной наукой стала дисциплина, которую в первую очередь прививали мальчишкам не старше семнадцати лет.

«Из товарищей по учебе я хорошо помню Женю Баранова, Володю Мясникова», - вспоминает бывший юнга второго набора Сергей Михайлович Захаров в книге «Соловецкие юнги».

Учился Володя с большим интересом, хотел быть рулевым сигнальщиком.

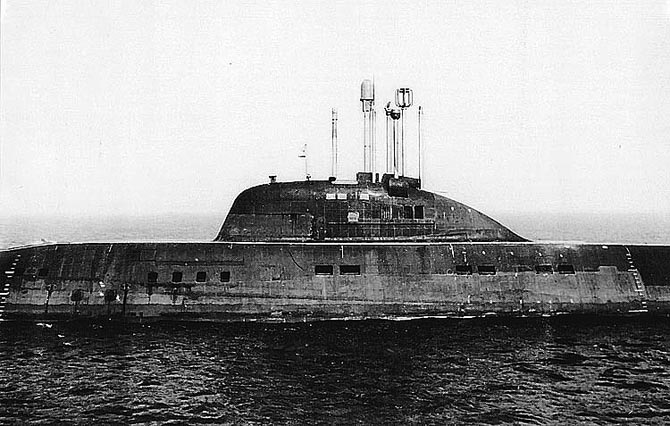

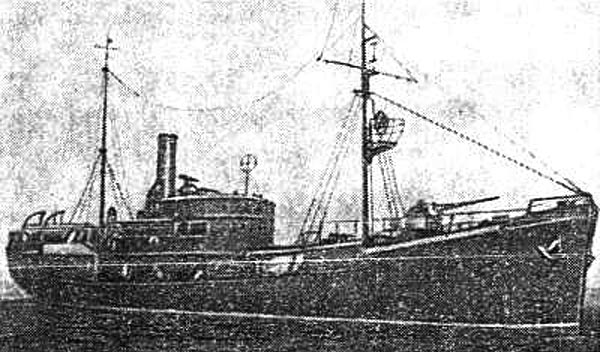

В сентябре 1944 года учеба закончилась. Владимир в составе группы юнг-выпускников школы был направлен на Тихоокеанский флот. Так десять дней спустя он оказался на пересыльном пункте "Вторая речка" Владивостока. Рулевой сигнальщик Мясников попал на небольшой маневренный корабль «Ара», входивший в Первый отдельный дивизион тральщиков.

Работал сигнальщик Мясников наравне со взрослыми, без увольнений и выходных. «Ара» осуществлял у побережья Приморья обеспечение военных подразделений всем необходимым. Много раз проходил заданным курсом среди минных полей.

9 мая 1945 года была объявлена победа над фашистской Германией. Но на Дальнем Востоке было неспокойно. Вскоре началась война с Японией.

Первое боевое крещение В.Н. Мясников получил в Северной Корее в порту Юкки. Корабль, на котором служил юноша, сопровождал боевые подразделения ТОФ, вплоть до окончания второй мировой войны и капитуляции Японии в августе 1945года. Участвовал В.Н. Мясников, как и многие бывшие Соловецкие юнги-тихоокеанцы, в освобождении портов Расин, Сейсин, Гензан. В последнем его часть находилась несколько лет. «Надо было очищать заливы от глубинных, акустических мин, которые представляли опасность для судоходства», - вспоминает Владимир Никифорович.

Только через два года после окончания войны Владимир Мясников побывал в родной Беларуси. Увидел всюду разруху да тяжелый труд. В его родном селе во время оккупации фашисты зверски расправлялись с жителями по малейшему подозрению на связь с партизанами. Перед отступлением сжигали людей заживо. Такая участь настигла его деда Михаила и тетю Марию.

После демобилизации началась мирная жизнь и работа во Владивостоке. Школа воспитания на Соловецких островах очень сгодилась Владимиру Никифоровичу. Он стал заместителем руководителя Владивостокского морского порта по кадрам. В 1960 году Окончил Сахалинское мореходное училище.

Началась работа на судах Дальневосточного морского пароходства. В июне 1967 года который помогал Вьетнаму во время войны с США, подвергся обстрелу американской авиацией. 5 человек были ранены, а механик Рыбачук скончался от осколочных ранений.

В 1972 году В.Н.Мясников вернулся работать в торговый порт, более двадцати лет посвятил кадровой работе.

С 1998 года и по сей день Владимир Никифорович является председателем Совета ветеранов войны и труда Владивостокского морского торгового порта.

Наговицын Виктор Ильич

В канун Дня Победы депутат городской Думы Е.А. Услова и ее помощник, член политсовета Ленинского местного отделения партии «Единая Россия» Н.Н. Безденежных были приглашены на встречу с ветераном Великой Отечественной войны, юнгой Северного флота Виктором Ильичом Наговицыным. Встреча была организована руководством Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Кировской области. Есть в нашем городе такое учреждение. Попадают туда в основном дети из неблагополучных семей, хотя, конечно, есть и такие, у которых родители вполне приличные люди. Сейчас в Центре находятся двенадцать ребят. К ним в гости и пришел ветеран. Затаив дыхание, слушали мальчишки рассказ бывшего юнги. Виктору Ильичу было пятнадцать лет, когда на фронте погиб его отец. И тогда подросток твердо решил идти бить фашистов. Но все его попытки сбежать на войну заканчивались неудачно. В конце концов его все-таки взяли в Соловецкую школу юнг. Так Виктор попал на линкор «Новороссийск», где прослужил семь с половиной лет. Служба была отнюдь не легкой, хотя обязанности радиста он усвоил быстро и хорошо. С помощью обычного ключа Виктор Ильич продемонстрировал ребятам передачу некоторых сигналов. В заключение своего выступления он пожелал мальчишкам прилежно учиться, не нарушать закон, стараться сделать в жизни что-то доброе, достойное человека. Елена Александровна Услова поздравила Виктора Ильича и его супругу Алину Николаевну с Днем Победы, поблагодарила за интересный рассказ, сказала, что, глядя на ветеранов - людей, которым пришлось жить в то нелегкое время и воевать с фашизмом, она всегда вспоминает своего отца, ведь он тоже был фронтовиком. Завершилась эта встреча праздничным чаепитием, оставив в душе ребят добрый след.

г. Киров

Негара Анатолий Александрович

...Спасательный понтон бросало с волны на волну. Но низкие борта чуть-чуть поднимались над студеной водой Хлесткие волны мяли понтону бока, заливали до краев, и только сила скопившегося воздуха в полукруглом корпусе держала людей на плаву. Моряки сидели тесной кучкой: двое напряженно всматривались в ночь, в черное крыло тучи, нависшей над ними. Один из них — бывалый моряк, энергичный и строгий, его приказы — закон для всех. Это старшина статьи А.К.Дороненко, другой — еще мальчишка, у него и воинское звание по возрасту — юнга. Звали паренька Толей. Рулевой Анатолий Негара.

Тучи плотной пеленой висят над морем, за ними не видать ни луны, ни звезд. Нет никаких ориентиров. Вокруг волны и волны. Косой дождь со снегом шлепает по осунувшимся, похудевшим лицам моряков, по металлическим бортам понтона. В этой кромешной тьме трудно понять, двигается ли их спасательный понтон или стоит на месте.

Больше часа гребет юнга Анатолий Негара. Самый юный из всей команды; за эти трое суток, что они расстались с кораблем, Толя чаще других краснофлотцев брался за весло, а когда его подменяли друзья, юнга, подолгу не разгибая спины, вычерпывал воду. На понтоне оказался только один черпак, и три банки из-под консервированных сосисок (американское НЗ — неприкосновенный запас, который был положен по штату на спасательных средствах корабля: катере, шлюпках, понтонах).

Анатолий старался не думать об усталости. Его, как и всех товарищей по несчастью, беспокоило одно: далеко ли до берега? В такую штормовую погоду, да еще на такой «посудине», можно мыкаться по морю долго А дальше что? У них еще вчера кончились запасы пресной воды, пустой анкерок валялся у ног Анатолия. Хлеба тоже не было. Те несколько буханок, которые они успели захватить на корабле, размокли в соленой воде и стали непригодными в пищу. Старшина Дороненко решил растянуть скудный паек НЗ, выдавая каждому моряку половину тонкой, с мизинец, консервированной колбаски — это порция на день. Никто из моряков не роптал: понимали ситуацию. Сейчас важно одолеть стихию: холод, промокшая одежда сковывали тело, двигаться, разогреваться можно было, только сидя за веслами. А их — два коротких весла на двадцать моряков.

Шторм не стихал, хотя волны, прибитые дождем, становились все слабее и слабее. К утру может наступить штиль. Но никто не верил в это. Осенью в арктических водах погода славится своим коварством. И все-таки у людей теплилась надежда — а вдруг... Теперь остается только ждать.

Все, что случается в жизни, порой чаще всего вдруг, нежданно-негаданно, влечет потом за собой изменения, подготовленные, если по-настоящему вникнуть в суть, всем прежним ходом событий.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru