Его активно поддержал командир соединения Сорокин:

— Лучше Морозова лодку никто не знает, товарищ Главнокомандующий, ему на ней целесообразнее всего и идти.

Главком согласился.

Здесь же решался вопрос и о командире перехода. Командующий флотом адмирал Лобов предложил свою кандидатуру, но Главком не согласился:

— У вас главная забота — флот.

Отклонил он и кандидатуру вице-адмирала Егорова. Тогда вскочил контр-адмирал Сорокин.

— Товарищ Главнокомандующий, я готов, если будет доверено.

Видимо, это совпадало с решением Главкома, но он не хотел этого высказывать, а потому неожиданно спросил:

— Но ведь у вас, я слышал, товарищ Сорокин, со здоровьем неважно?

Анатолий Иванович даже растерялся:

— Никак нет, товарищ Главнокомандующий, пока не жаловался.

— Ну, раз так, — полушутя удивился Главком, — придется посылать вас.

Сорокин Анатолий Сорокин. - Апшеронский меридиан. Документальная повесть. А.П.Курочкин, В.Т.Татаренко. - Баку, 1989.

Меня, как начальника штаба соединения, Главком назначил старшим надводных сил обеспечения. Звучало это громко, на самом же деле эти силы состояли из гидрографического судна небольшого водоизмещения и танкера. Тот путь, который атомоходы должны были проделать в глубинах, нам предстояло пройти в надводном положении в готовности оказать помощь, если такая потребуется.

Для небольшого судна, каковым являлся ГИСу, такой "круиз" сам по себе очень серьезное испытание. Предстояло преодолеть огромное расстояние, штормовые широты Южного полушария. При этом ни в коем случае нельзя было нарушать график движения. То есть ГИСу почти был лишен возможности маневра при встрече с циклонами и тайфунами, так как должен был постоянно следовать полным ходом.

А не учитывать силы стихии невозможно. И по сей день самые мощные и совершенные военные корабли стремятся уклоняться от штормов. Достаточно сказать, что Мировой океан ежегодно поглощает сотни судов и кораблей. И это в наш атомный век.

Но тогда об этом не думалось и ставить вопрос о снижении средней скорости перехода мы не стали. Главное — было обеспечить по мере возможности успешный переход атомных подводных лодок. А это как-то оттесняло на задний план мысли о трудностях, которые предстояло перенести самим.

Затрудняюсь даже приблизительно сказать, сколько к тому времени было на моем счету различных походов. Но практически все — на подводных лодках, а вот на надводном судне пускаться в плавание через три океана мне доводилось впервые.

В день отхода на Кольском полуострове свирепствовал сильнейший мороз. Бухта, обычно всегда чистая, в последние дни покрылась льдом. Ледокол, правда, не потребовался. Буксир бил лед, расчищая подводной лодке путь. Два часа назад из другой бухты вышел в море атомоход Виноградова, назначенный флагманским кораблем.

За несколько дней до начала перехода подводную лодку Столярова для контрольных измерений послали в море. Командир пытался было сопротивляться, так как все подготовительные "процедуры" были уже выполнены. Но для надежности его все-таки направили еще раз. И пожалели. Проходил атомоход между четырьмя близко поставленными бочками. Буксир не помогал. В результате задели правым винтом бридель одной из бочек, оставив себе "на память" зазубрину.

Случай неприятный вообще, а тут еще перед походом. Возвращался Лев Николаевич в базу в подавленном состоянии, тем более что о последствиях "касания" мощной цепи можно было только догадываться. С приходом сразу же доложил начальнику штаба объединения контр-адмиралу Кичеву:

— Я сломал винт!

— Да ты что! — Кичева такая новость, конечно, ошеломила. — Завтра Главком приедет! И как тебя угораздило? Но не паникуй, давай сначала посмотрим.

Спустили водолазов. Те после тщательного обследования доложили, что на лопастях осталось несколько зазубрин. Записали, как и положено, в вахтенный журнал. Проанализировали ситуацию. К счастью, менять винт не потребовалось.

— Менять винт не будем! — решил

.

— Гудеть же буду на весь океан, — намеренно сгустил краски Столяров.

Он был за то, чтобы все обстоятельно взвесить.

— Не будешь. А доклад командованию я беру на себя.

Уже позже, на переходе, именно на этой линии вала потек сальник. Имел ли случай касания бриделя отношение к этим протечкам — сказать трудно. Скорее всего, нет, но вода в отсек поступала. И хотя поступление это было весьма умеренным, приходилось принимать соответствующие меры. Командир воспринимал это довольно спокойно. Идеальные условия даже на тренажере создать невозможно, а на живом корабле в море, в длительном походе, почти никогда не обходится без малоприятных мелочей.

Они обычно не влияют на события решающим образом, но портят настроение, и не учитывать их нельзя.

На Камчатке, когда Столяров докладывал о состоянии корабля первому заместителю командующего флотом вице-адмиралу Васильеву, то сказал, что потек сальник правой линии вала.

— Ну, это ты, видимо, здесь лед задел. Вон у нас сколько льда, — успокоил командира Георгий Константинович. — Ничего, сменим вам винт. Главное — нормально дошли. — Потом улыбнулся: — А помнишь, как я тебя, лейтенанта, наказывал?

— Так точно, — согласился Столяров. Действительно, был такой случай еще на Балтике.

— Вот видишь, пошло на пользу. В люди вышел, — пошутил Васильев.

Но вернемся к походу. После выхода из базы и погружения, по традиции, командир объявил подводникам о цели и задачах плавания. Моряки с энтузиазмом отнеслись к оказанному доверию.

Выход в Атлантику Столярову был хорошо знаком. Он уже не раз ходил этим маршрутом до того, как стал командиром корабля. А далее ждали неизведанные воды. Хотя эта неизведанность весьма условно сказывается на самоощущении командира-подводника, но каждый район имеет свои особенности, и учитывать их командир обязан. В этом плавании были и районы с повышенной навигационной опасностью, и проливные зоны, и зоны различных климатических поясов. Здесь практический опыт командира очень ценен. В этом походе таким особо сложным районом, как говорилось выше, представлялся пролив Дрейка, самый широкий на земном шаре. Однако это было далеко впереди. А пока экипаж готовился к вхождению в тропические воды.

Температура за бортом медленно, но неуклонно повышалась. На атомоходах система жизнеобеспечения позволяет в любых забортных условиях поддерживать в прочном корпусе постоянный микроклимат. Труднее технике, корабельным системам, рассчитанным на средние широты. Надо заботиться, чтобы она не подвела. Присутствие на борту опытного, плававшего в различных климатических зонах Морозова давало такую уверенность.

В Северной Атлантике был намечен район для первого сеанса звукоподводной связи между атомоходами. Район небольшой, поэтому подводники должны были без труда найти друг друга и обменяться необходимой информацией.

Поиск контакта продолжался долго, однако успеха не принес. Когда отведенное время вышло, корабли снова легли на генеральный курс. Новая точка встречи им была определена уже за экватором, на сороковой параллели. Меня, конечно, беспокоила неудавшаяся встреча атомоходов, но для серьезных опасений оснований не было. Если бы у кого-то что-то случилось, то, согласно полученным на поход указаниям, нуждавшаяся в помощи подводная лодка должна была всплыть и дать об этом донесение мне — командиру отряда надводных кораблей. И все-таки лучше, когда все в таком плавании идет точно по плану.

В назначенное время Столяров всплыл под перископ, обнаружил нас и связался по УКВ. Вопросов у нас к нему, конечно, накопилось много, но самое главное мы узнали сразу: на атомоходе все в порядке, самочувствие экипажа (как это принято говорить и у космонавтов) хорошее.

— Лев Николаевич, а где Сорокин? — поинтересовался я у Столярова, полагая, что он уже имел контакт с лодкой Виноградова.

Однако Столяров был в полном неведении. Вдруг мы увидели перископ второй подводной лодки. Как оказалось, командир перехода решил несколько скорректировать маршрут нашего движения в сторону сокращения. Вот и подвсплыл, чтобы дать указания. Впереди был сложнейший совместный переход надводных и подводных кораблей неизвестным проливом Дрейка.

После пролива Дрейка оба атомохода сообщили в Главный штаб ВМФ об успешном его форсировании. Половина пути и его самый трудный участок была позади. Поход продолжался по плану.

Если сороковые широты Северного полушария встречали нас, как и экватор, хорошей погодой, то сороковые южные полностью оправдали данное им всеми моряками мира название "сороковые ревущие". Они нас встретили сильнейшим штормом. И сравнительно небольшие надводные корабли моего отряда, особенно их обитатели, чувствовали себя не лучшим образом. Беспокойств ураганный ветер и свирепый шторм доставляли много: скорость хода надводных кораблей упала, пришлось выбирать наиболее благоприятные курсы, а подчас и просто штормовать в океане. Прибавилось забот по организации вахт, по обслуживанию механизмов, которые работали с большой перегрузкой. В палубе корабля от сильных ударов волн возникли трещины. А это грозило не только проникновением воды внутрь корпусов, но и еще большими неприятностями. В общем, забот хватало.

И все-таки люди держались довольно стойко, а это кроме походного штаба, экипажа корабля были и члены второго экипажа атомохода в полном составе, потому что к этому времени достаточно оморячились даже те, кто не привык к плаваниям на надводных кораблях. Изматывало то, что практически никто не мог спать: из коек выбрасывало. А тех, кто пытался пристроиться на паелах в кубрике, катало от переборки к переборке. Мы все могли оценить в тот период преимущества подвесных корабельных коек, каковыми в былые времена комплектовались корабли, а также комфорт подводников. Находясь на глубине, они почти не чувствуют волнения моря. Только по второстепенным признакам на атомоходах могли догадываться, что делается наверху, и пофантазировать о нашем самочувствии.

Самое тяжелое — долговременность штормовых периодов. Каждый из нас с невольной завистью вспоминал друзей, несущих где-то под нами свои вахты в тишине и покое.

Пролив Дрейка почти ничем по погодным условиям не отличался от "сороковых ревущих". Но появились два новых малоприятных фактора, которые потребовали обострения внимания и дополнительных усилий. Температура резко упала, штормовая погода способствовала обледенению кораблей, появился плавающий лед, а потом и айсберги. Мы их видели и предупреждали о них подводников. Те имели возможность по нашей информации разойтись с ледяными монстрами на большой дальности и безопасных курсах, вне зоны видимости.

Плавание боевого корабля никогда не бывает только ради плавания. В условиях похода всегда отрабатывается множество учебно-боевых задач, и прежде всего те, которые невозможно отработать в базе. Столяров, как и Виноградов, испытывал с экипажем в различных походных условиях технические средства корабля, оружие. Своеобразное испытание прошла у Столярова и медицинская служба корабля.

В Тихом океане у одного из матросов случился острый приступ аппендицита. Подобное у корабельных медиков считается возможным, но они стремятся не допускать подобных заболеваний в океане. Существует особенно хорошо отработанная система профилактических мер. Начальник медицинской службы на лодке Столярова капитан медицинской службы Б.Никонов вообще считал, что надо взыскивать с врачей, допускающих случаи хирургического вмешательства в море по поводу аппендицита. Но обстоятельства вынудили его самого сделать исключение из своих же правил.

Вообще сам режим питания подводников в море, подбор продуктов определяются с учетом особенностей нахождения человека в условиях ограниченного в движениях состояния. При всем желании подводник, скажем, лишен возможности "находить" даже минимальное количество километров, необходимое здоровому человеку. В отсеках и сотни шагов в день — достижение. Физические упражнения тоже показаны в весьма ограниченных дозах. Помню, как в одном из походов я, тогда еще молодой командир дизельной подводной лодки, решил подналечь на тренировки с тяжестями. И эффект оказался совсем неожиданным: вдруг появились непривычные ощущения в области сердца, повысилась утомляемость. Пришлось гири и гантели отложить. Сейчас современные атомоходы, тем более подводные ракетоносцы, где места побольше, оборудуются специальными спортивными залами, с гимнастическими стенками, велоэргометрами, подвижными беговыми дорожками... Моряки очень охотно проводят там свободное время. Но при этом все физические упражнения строго дозируются, регламентируются, контролируются корабельными медиками, ибо грань между пользой и вредом от специальных физических нагрузок в плавании весьма незначительна.

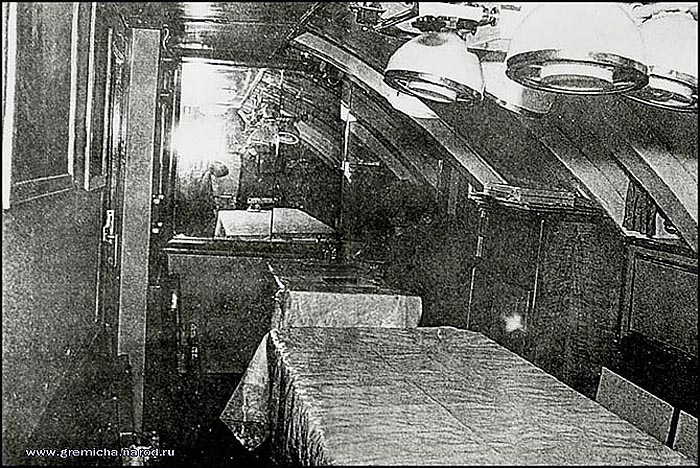

На подводных лодках у врачей есть все необходимое

. И естественно, начальник медицинской службы корабля обязательно проходит специальную хирургическую практику в больницах и госпиталях. Но даже в ходе боевых действий, о чем свидетельствует опыт войны, в операционной помощи подводники нуждаются крайне редко.

Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru