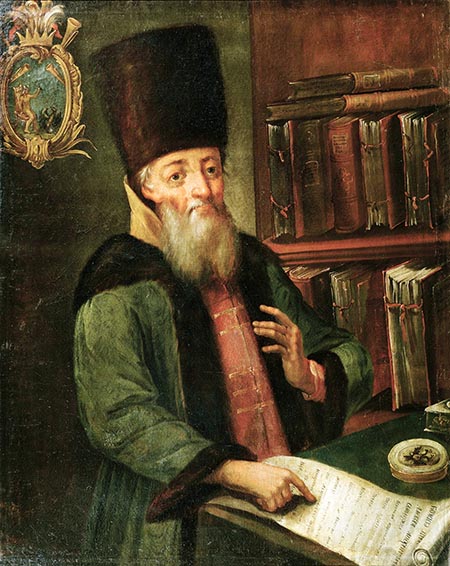

Капитан 1 ранга в отставке Гуменюк Михаил Николаевич,

в период 1968-1992 гг. главный водолазный специалист Министерства среднего машиностроения СССР.

Из книги "Водолазное братство"

По окончании Ленинградского ВВМИУ им. В.И. Ленина в 1968 году получил назначение на должность главного водолазного специалиста Министерства среднего машиностроения СССР. Министерство среднего машиностроения СССР было и есть основное ведомство обороноспособности страны. В первую очередь - это ядерно-оружейные, ядерно-химические комплексы, и я горжусь, что с 1968 года служил и работал в этой отрасли главным водолазным специалистом, а с 1992 по 2010 гг. - директором Федерального государственного унитарного предприятия Центр аварийно-спасательных подводно-технических работ "ЭПРОН" (ФГУП ЦАСПТР "ЭПРОН";).

За эти прошедшие годы было построено много подводно-технических и гидротехнических объектов на всей территории СССР. Основные подводно-технические и гидротехнические работы выполнялись на ядерно-оружейном и ядерно-химических комплексах, а также на объектах по обеспечению питьевой и технической водой соцгородов, атомных станций.

По решению правительства СССР, а именно его председателя Косыгина Н., на Министерство среднего машиностроения еще была возложена задача по выполнению подводно-технических и водолазных работ в Министерстве Обороны СССР и народном хозяйстве.

Для этих работ уже сформировалось крупное предприятие трест "Гидромонтаж", где работали водолазы, гидротехники, плавсостав, монтажники, сварщики, ИТР со своей базой, укомплектованной всеми механизмами, оборудованием и автотранспортом. В тресте "Гидромонтаж" работало более 10 000 человек, из них 120 водолазов, 25 единиц плавсредств на Чёрном, Балтийском и Каспийском морях.

Поэтому я хочу остановиться на двух объектах подводно-технических работ, выполненных силами треста "Гидромонтаж" для Министерства обороны СССР, а именно Черноморского флота.

Наземный испытательный комплекс корабельной авиации "Нитка"

План строительства НИТКА был утвержден 30 апреля 1976 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в рамках намеченной программы строительства двух тяжёлых крейсеров с авиационным вооружением. Эти корабли предполагалось оснастить атомными силовыми установками, катапультами и аэрофинишерами. Корабли должны были нести 70 летательных аппаратов разного типа, включая тяжёлые самолёты дальнего радиолокационного дозора.

В 1980 году началось строительство авианесущих кораблей "Новороссийск", "Баку", "Адмирал Кузнецов" для базирования на них самолетов СУ-27 и МИГ-29К, изменились и многие радиоэлектронные системы.

Одновременно со строительством авианесущих кораблей в Крыму на аэродроме "Саки" создавался наземный испытательный и учебно-тренировочный комплекс корабельной авиации (НИУТК), который вскоре стал называться просто "НИТКА" (Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный). Название хорошо соотносилось с расположением основного взлётно-посадочного блока вместе с катапультами, вытянутыми в "НИТКУ" в сторону моря. Основные сооружения комплекса – взлётно- посадочные блоки - строил Черноморский завод по проекту Невского ПКБ.

"НИТКА" представлял собой трёхпалубный "подземный корабль", насыщенный мощными паросиловыми и электрогидравлическими устройствами-катапультами и аэрофинишерами. Полётная палуба "НИТКА" была выполнена заподлицо с поверхностью аэродрома и имела длину взлётно-посадочной полосы 290 метров. Все металлоконструкции, которые монтировались на этом аэродроме, - основные блоки, а потом 8 и 14-градусные трамплины - изготавливались секциями в Николаеве на Черноморском заводе и транспортировались морем в Саки.

Для функционирования паровой катапульты нужно было создать на "НИТКЕ" систему главного пара будущего корабля. Для того чтобы катапульта, состоящая из двух цилиндров, внутренний диаметр которых равен 500 мм, а длина около 90 метров, смогла разогнать в течение нескольких секунд самолёт до взлётной скорости 250-280 км/час, требовалось накопить большое количество пара, а потом мгновенно направить его по трубопроводам под поршни катапульты. Для этого Волгодонский завод "Атоммаш" Министерства Средмаша изготовил и поставил на "НИТКУ" опытные пароаккумуляторы и изготавливалась система трубопроводов, способных пропустить в короткие промежутки времени большие объёмы пара высоких параметров.

А для того, чтобы был для "НИТКИ" пар, необходимо большое количество воды, как для охлаждения различных агрегатов, так и для работы паровых установок. Поэтому одновременно с началом строительства "НИТКИ" Министерству Средмаша СССР поручаются и другие работы, в том числе - строительство насосной станции и морского водозаборного сооружения. Все работы были возложены на трест "Гидромонтаж" на новом пустынном участке между Саками и Евпаторией, со строгим графиком работ, с ежемесячным докладом по выполнению работ Министерству Средмаша и Главному штабу ВМФ СССР.

В ноябрьский месячный срок палаточная строительная площадка приступила к работе. Возглавлял выполнение работ начальник МСУ-108 треста "Гидромонтаж" полковник Агибалов Л.И. и главный инженер Караченко Н.П.

Со всех строительных площадок (объектов) треста "Гидромонтаж" были направлены водолазы, механизаторы, сварщики, монтажники, строительная техника, плавсредства, а также бытовые вагончики, в том числе и из ядерного полигона Семипалатинска.

Работали в три смены, круглосуточно, без выходных. Бригадирами в смену назначены опытные старшины водолазных станций - водолазы 1 класса Зевако И.Е., Евстратов Л.В., Котельников Н.В. Одновременно работали, как в море по разработке траншей для укладки трубопроводов, так и на берегу по очистке, изоляции, сварке пяти трубопроводов 1000 мм, длиной по 100 м.

Если береговые работы выполнялись согласно графику работ, то разработка траншей в море на укладку трубопроводов на глубину 2,5 м отставала от установленного графика. А всё потому, что площадка под строительство морского водозабора проектировщиками была выбрана неправильно: мелководье, постоянные ветра и шторма не давали работать в море. На мелководье водолазные катера ВРД не могли обеспечить подводно-технические работы. Грунт под водой разрабатывали скреперными лебёдками ЛС - 300 с скреперным ковшом 5 м³, а также водолазы гидромониторными установками с плавплощадок. Особенно тяжело было выполнить береговую (у уреза воды) траншею длиной 250 м для укладки первых двух плетей трубопровода по 100 м. Постоянные шторма заносили песком и щебнем траншеи и все работы нужно было начинать сначала.

Работали сутками в три смены, спали и отдыхали на берегу, но, как правило, третьей смены не было, и приходилось работать в две смены по 12-14 часов, выбирая время для работы в море. А в море работали на открытых плавплощадках размером 8 на 12 м, на которых было установлено водолазное оборудование, гидромониторные установки, электростанция, материалы и оснастка. На этом мелководье со штормовыми и ветровыми постоянными условиями нас выручали малые буксирные катера БМК-130. Водолазные катера ВРД обеспечивали выполнение водолазных работ только с глубины 10-15 м и только при волнении моря не более 3 баллов.

Нами было принято решение купить малые рыбацкие сейнера МРС и переоборудовать их под водолазные катера, т.к. малым рыбацким сейнерам работать в море разрешалось до 5 баллов. На МРС установили водолазные воздушные компрессоры высокого давления ЭК-2-150, баллоны, фильтр высокого давления ФВД-200. Наши переоборудованные МРС с хорошими морскими данными не только обеспечивали выполнение водолазных работ на глубине до 60 м на "НИТКЕ", но и на всех работах до развала СССР.

После разработки траншеи до проектной отметки "укладывалась" первая нитка трубопровода (плеть) 100 м. После спуска второй нитки трубопровода она стыковалась с ранее уложенным трубопроводом на фланцевом соединении нержавеющими болтами. Для того чтобы трубопровод не всплывал, устанавливались П-образные железобетонные пригрузы весом 2,5-5 т, а после испытания засыпались грунтом.

В установленный срок 1 год на строительство морского водозабора для "НИТКИ" мы выполнили его за 8 месяцев, что обеспечило досрочное испытание "НИТКИ".

Основная тяжесть работы была в море, которую выполняли наши водолазы. На их плечи легли основные выполняемые работы под водой по разработке траншей скреперными лебёдками и гидромониторными установками, установка "мёртвых якорей" для швартовки плавсредств в месте выполняемых работ, футеровка трубопроводов, вывод и установка их в створ, затопление, стыковка, осмотр уложенных трубопроводов, бетонирование фланцевых соединений и т.д.

Водолазы - это морские "асы" своей работы. Это они выполняют сложные, тяжёлые и опасные работы, всегда рискуют своей жизнью. На грани риска - вот тот идеал выполнения настоящих работ под водой, а нашим водолазам треста "Гидромонтаж" пришлось выполнять работы под водой не только в стеснённых условиях, без видимости, но и в трубопроводах диаметром 800-1000 мм, при течении более 2,5 м/сек, в горячей воде свыше 50 градусов и в радиоактивных условиях, а также под дулами автоматов китайских и русских пограничников на р. Аргунь по строительству водозаборного сооружения для Забайкальского горно-обогатительного комбината по переработке урановой руды.

Мы гордились, что причастны к большому делу и находимся на вершине научно-технических достижений страны. Так на объекте "НИТКА" от МСУ-108 и самого треста "Гидромонтаж" работало более 200 человек, а сколько людей принимало участие в строительстве "НИТКИ" по всей стране - в научно-исследовательских бюро, опытных заводах и на серийных производствах, думаю, что счёт участников можно вести на сотни тысяч.

Я, как главный водолазный специалист, был ответственным за порученный объект "НИТКА" от Минсредмаша и еженедельно докладывал заместителю министра по строительству генерал-майору Георгиевскому о выполняемых работах, а в дальнейшем был включён в государственную приёмную комиссию Минобороны от Средмаша по вводу в эксплуатацию наземного испытательного комплекса корабельной авиации "НИТКА".

В 1982 году комплекс был введён в эксплуатацию. На тренажёре началась подготовка экипажей самолётов вертикального взлёта ЯК-38.

В сентябре 1984 года начались взлёты и посадки самолётов СУ-27 и МИГ -29 с нового трамплина. Это были первые в мировой практике взлёты самолётов с обычной аэродинамикой с трамплина.

"Каспийские монстры" СССР

С 1975 года трест "Гидромонтаж" приступил к выполнению подводно-технических и водолазных работ на Каспийском море по строительству морского выпуска, трубопроводов диаметром 1220 мм, длиной 1582 м в две нитки.

Для выполнения вышеперечисленных работ было создано отдельное прорабство подмосковного участка №1: начальник участка Галецкий А.Г., главный инженер Захаров В.Д.

Начальником отдельного Каспийского прорабства назначен коренной сибиряк Громов В.Е., переведённый из Иркутской области.

С увеличением объёмов работ, в т.ч.

-строительство морского выпуска диаметром 820 мм длиной 1000 м 2 нитки в г. Дербенте;

- строительство выпуска диаметром 1020 длиной 900 м 2 нитки в г. Махачкала;

- строительство водовода диаметром 1400 мм от водохранилища Черкесской ГЭС до г. Махачкала, Каспийск, Зеленоморск.

Отдельное Каспийское прорабство стало участком №7 МСУ-28 треста "Гидромонтаж".

В 1984 году в г. Каспийск завершилось строительство экранопланов "Лунь" и "Орлёнок"- гибрид корабля и самолёта, летающих по волнам, наводящих ужас на американских военных, т.к. они малозаметны и имеют большую скорость полёта. Для их испытания необходимо было построить слип для спуска экранопланов на воду и выхода их из моря. Эту ответственную работу возложили на участок №7 г. Каспийска. К этому времени участок укомплектован плавсредствами, а также личным составом.

Но основная подводно-техническая работа выполнялась водолазами: бригадир-старшина водолазной станции Харчин Ю.Г., водолазы Голдырев Ю.Н., Громов А.В., Бубин А.Н., Федянин Д.Г., Быковский Н.Г., Белов В.А., Тарануха А.М. и др.

Согласно проекту разрабатывалась береговая линия, углублялась береговая часть моря, отсыпалась песчано-гравийная смесь, укладка плит, подводное бетонирование и т.д.

В мае 1985 года слип сдан досрочно и заводы начали испытывать экранопланы. Мы всем участком присутствовали при этих испытаниях, это было «чудо», не передаваемое словами, и гордость за нашу страну СССР.

Экраноплан - бесспорно единственный в мире, сумевший освоить технологию скрещивания корабля и самолёта. От корабля - грузоподъёмность, а от самолёта - скорость, кроме того экраноплан экологически безопасен. В отличие от обычных кораблей и судов, он, как самолёт, летит над водой, не создавая волн, которые могут разрушить береговую линию, способен выходить на необорудованный пологий берег, "лететь" надо льдом или тундрой. Экраноплан похож на пассажирский самолёт; передвигаясь над морем на определенной высоте, благодаря эффективности аэродинамического экрана, развивает скорость в сотни километров в час.

В советские времена экранопланами первыми воспользовались военные. Командование Военно - морского флота увидело в самолёте-корабле тот самый козырь, который позволил свести к минимуму гегемонию США в области авианосных соединений.

Десантный экраноплан "Орлёнок", ударный "Лунь" имели скорость 500 км/час, так что при всём желании "сбежать " от русского самолёта-корабля они просто не смогли бы. Спущенный на воду "Лунь" летел на 2 тысячи км и нёс груз 140 т. Но не только скорость делала "Лунь" таким опасным для американского флота. Главным его оружием стали сверхзвуковые крылатые ракеты ЗМ80 "Москит".

На "Луне" их стояло 6 штук. Для сравнения, основными носителями этих ракет в советском ВМФ были эсминцы 955 проекта типа "Современный", на кораблях их было восемь. Но вот скорость эсминца всего 35 узлов. Так что в условиях оперативного реагирования на возникшие угрозы он менее эффективен, чем экраноплан.

За скорость, непредсказуемость полёта и разрушительную мощь ракету "Москит" прозвали на западе "Солнечный ожог", аэроплан "Лунь" за размер, сопоставленный с эсминцем, - "Каспийским монстром".

Впрочем, за акваторию Каспия "монстр" так и не вышел, оставшись одной из страшилок эпохи холодной войны и противостояния Востока и Запада.

Тема экранопланов так и не вышла за рамки экспериментальной. Командующий Черноморский флотом адмирал Касатонов И.В. застал оба корабля, к которому были прописаны "Каспийские монстры". Самая главная их проблема была в ненадежности, сказал адмирал Касатонов И.В. Кроме того, не удалось совместить понятие стоимости проекта, его эффективности, целесообразности, что и определило в дальнейшем их судьбу.

В постсоветский период "Лунь" и "Орлёнок" пошли на "иголки". Полномасштабные опытно-конструкторные работы по "большим" экранопланам предусмотрены государственной программой вооружений с 2016 г.

Как бы там ни было, но эффект "динамических подушек", похоже, всерьёз захватил умы конструкторов и военных. Даже если экранопланы не вернутся в ВМФ как ударные единицы, то в гражданском секторе экономики они

найдут своё применение.

Фото: