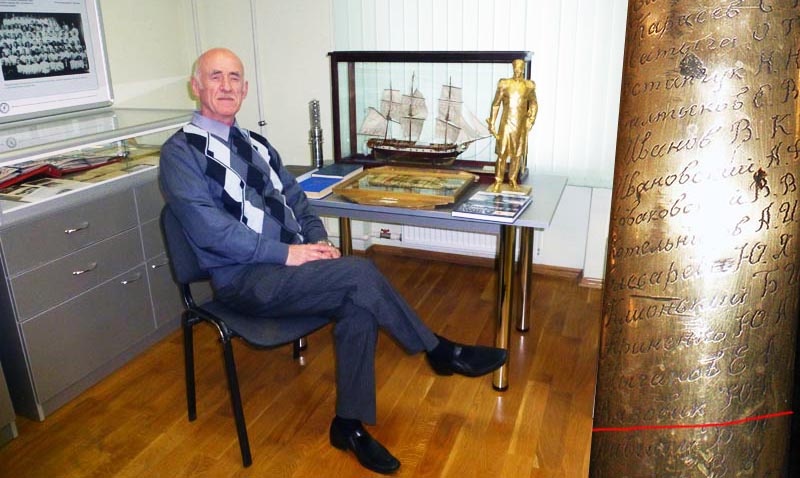

«Аврора» после продолжительного ремонта вновь заняла свое место на вечной стоянке, на Петровской набережной, напротив Нахимовского училища.

Вспоминаю далекий 1956 год! Но все было как-будто вчера!

В Питере белые ночи, а у нас - питонов выпускные экзамены....( "Питон"- производное от слова "воспитанник" нахимовского училища. Так мы тогда себя называли)

В ночь, перед экзаменом по физике, сижу на палубе «Авроры», под историческим орудием, и зубрю билеты по физике. Как всегда, на подготовку не хватило одного дня. Зубрил и уснул под ним.

Но знаменитая пушка, наверное, помогла и физику сдал на 5.

В те времена я еще не знал, что пушка, под которой я зубрил и спал, была не совсем той, из которой прогремел исторический выстрел, как говорили тогда «возвестивший о начале новой эры».

Та носовая шестидюймовая пушка, как и все остальные, была в 1919 году снята и отправлена на фронта Гражданской войны. Потом на «Аврору» установили 130 мм. пушки, но их тоже сняли во время войны в 1941г.

"Аврора" получила серьезные повреждения в годы Великой Отечественной войны. Во избежание опрокидывания на корабле открыли кингстоны, и он опустился на грунт на ровный киль. Произошло это в октябре 1941 г., а подняли "Аврору" только в августе 1944 г.

В 1947 году, во время ремонта, установили вновь шестидюймовые пушки, набранные по разным арсеналам, но однотипные тем, которые были на ней в 1917 году.

В отношении залпа и грома пушек «Авроры» тоже вопрос риторический...

Все, кто был на Английской набережной С.Петербурга, у особняка Румянцева, видели, конечно, мемориальную стеллу со следующей надписью:

«25 октября (7 ноября) 1917 года, стоявший против этого места, крейсер „Аврора“ громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры— эры Великой социалистической революции».

Но ведь не было никакого залпа и «грома своих пушек», а был лишь холостой выстрел бакового орудия.

Но назначение этого выстрела было - не сигнал к штурму Зимнего, а «сигнал для всех судов, стоявших на Неве (ведь их вошло в Неву около десяти), и призывавших их к бдительности и готовности». Об этом писал даже и первый комиссар крейсера А. В. Белышев.

Правда, факт и холостого выстрела некоторые историки подвергают сомнению по следующей причине.

На «Авроре» не должно было быть никаких снарядов,т.к. она уже длительное время, с 1916 года, находилась в ремонте на Франко-русском заводе, откуда и перешла к Николаевскому мосту (ныне Благовещенскому) на Неве, а затем через три дня вновь вернулась на завод для окончания ремонта. А как известно, перед постановкой в заводской ремонт весь боезапас с корабля выгружается.

Кроме того, по непонятным причинам исчез вахтенный журнал крейсера «Аврора» того времени, который бы развеял все сомнения историков. И он до сих пор не найден.

Как пишет В. Д. Доценко, известный морской историк, в своей книге "Мифы и и легенды Российского флота" уже в 1927 году крейсер "Аврора". был канонизирован как символ Октябрьской революции.

Однако, оставим все это на рассмотрение историков.

7 ноября 1948 г. крейсер поставили на вечную стоянку у набережной Невы, около Нахимовского училища.

В день 30-й годовщины Октябрьских событий 1917 года - 7 нjоября 1947года, крейсер был поставлен на Неве, в том же месте у моста Лейтенанта Шмидта (так, в ту пору назывался Николаевский мост), где он стоял 25 октября 1917 года, и по команде А. В. Белышева из носового орудия был произведен холостой выстрел в память об историческом событии.

В 1967 г. в дни празднования 50-летия Октябрьской революции этот выстрел повторили.

26 июля 1992 г. на крейсере "Аврора" подняли Андреевский флаг.

А вот «залпы и гром пушек «Авроры», направленных на Зимний дворец» - это просто один из мифов и легенд.

Ведь мы усердно создавали не историю России, а мифологию и легенды.

Но несмотря на все сказанное, крейсер «Аврора» заслужил почитание и уважение как старейший военный корабль Российского флота, участник Цусимского сражения и других событий за свой долгий век. А мифы и легенды об «Авроре» пусть вызывают к ней дополнительный интерес.

Возвращаюсь вновь в 50-е годы.

В те времена нахимовцы выпускного класса жили на «Авроре». Если я не ошибаюсь, то так было еще до 1961 года.

Там, где впоследствии после ремонтов «Авроры» в ее носовой части разместили помещения музея, в то время размещались кубрики, где мы и жили. вернее спали, а все остальное время проводили в учебном корпусе.

Экскурсантов тогда водили только по верхней палубе корабля и показывали историческое орудие на баке, радиорубку, расположенную по левому борту, из которой было передано «Воззвание к гражданам России».

На крейсере тогда действовало одно котельное отделение, которое обеспечивало отопление корабля, подачу горячей воды. Были очень хорошие душевые, где мы с удовольствием мылись.

Как мне помнится, в одном из бывших котельных отделений был спортивный зал для команды крейсера.

Работало котельное отделение на угле. Поэтому в начале осени устраивался большой аврал по погрузке угля на крейсер. Нахимовцев к этой работе не привлекали, всю погрузку осуществляли матросы команды крейсера.

К борту «Авроры» походила баржа с углем, уголь сначала выгружали на палубу корабля по левому борту, а затем его в мешках матросы переносили и сбрасывали в угольную яму, расположенную у котельного отделения. Всего по проекту корабля было 32 такие угольные ямы, которые вмещали до 900 тонн угля. Сколько их осталось и использовалось тогда не помню.

Но угля загружалось достаточно много, в чем мне пришлось убедиться воочию, т.к. грузить уголек в угольной яме действующего котельного отделения «Авроры» мне все-таки один раз пришлось.

Вернее не грузить , а перебрасывать уголь в угольной яме поближе к тому месту в ее нише, откуда его удобнее было брать матросам-кочегарам котельного отделения.

Этой «чести» некоторые из питонов удостаивались по воскресеньям, получив взыскание в виде «наряда на работу» или другое взыскание, и вместо увольнения иногда направлялись в угольную яму, чтобы помочь матросам кочегарам. И я был удостоен такой «чести» за свой чересчур строптивый характер.

Наш старшина роты - мичман Новожилов Борис Васильевич был, как говорят мужик- кремень, гонял всех нас нещадно, наряды на работы раздавал направо и налево.

Но иначе с нами было нельзя, ведь мальчишеская энергия била через край и не всегда была направлена, что называется в мирных целях.

Как сейчас помню эту громадную угольную яму (бункер) на крейсере.

С одной стороны яма почти под подволок (потолок) была заполнена углем, а с другой стороны, внизу у ниши, из которой его постоянно брали матросы-кочегары и забрасывали в топку котла, было уже относительно свободное место. Горела там какая-то лампочка, вся в угольной пыли, так что был практически полумрак.

И вот задача заключалась в том, чтобы ползая чуть ли на четвереньках под подволоком этой ямы перебрасывать этот уголек вниз, к нише, откуда его удобно было бы брать матросам -кочегарам.

Никаких респираторов не давали, поэтому угольной пыли наглотался вдоволь, отплевывался этой пылью достаточно долго.

Даже после продолжительного горячего душа глаза оставались покрытыми черною каймой еще пару дней.

Зато очень хорошо понял тяжелый труд кочегаров котельного отделения.

Второй раз такую процедуру естественно повторять не хотелось, и поэтому старался быть более осторожным и осмотрительным в своих поступках, чтобы не попасть опять в угольную яму.

Не знаю, применяли ли эту воспитательную меру после нас еще в питонии, но я в свое время это испытал, однако никакой обиды нет, даже интересно это вспомнить: Ведь когда-то уголек таскал в бункере знаменитого крейсера!

Думаю, если бы сейчас использовали такую «экзекуцию» к современным питонам, (правда «Аврора» уже давно не работает на угле), то она была гораздо более действенней, чем все другие меры воздействия, применяемые для возвращения провинившихся на путь истинный.

А крейсер «Аврора» для меня был и остался прежде всего памятью об учебе в Ленинградской питонии, неотъемлемой достопримечательностью города, символом Флота Российского, ведь это единственный сохранившийся русский боевой корабль со времен Цусимского сражения,в котором она принимала участие, в ходе которого погиб командир корабля капитан 1 ранга Е. Р. Егорьев.

Нам было очень жаль, что к моменту юбилейной встречи питонов выпуска 1956 года, которая состоялась 4 июня этого года, «Аврора» еще не заняла свое место перед Нахимовским училищем.