Написать эти строки меня вдохновила встреча выпускников Отделения подготовки техников-водолазов Ленинградского Высшего военно-морского инженерного училища им. В.И. Ленина. Однако всё по порядку.

Начиная с 1882 года, водолазных специалистов в России, СССР, Российской Федерации готовила Кронштадская водолазная школа, водолазная школа в Балаклаве, преобразованная впоследствии в водолазный техникум, водолазная школа в Севастополе на двухгодичных офицерских курсах. В шестидесятые-семидесятые годы в Ленинградском ВВМИУ им. В.И. Ленина функционировало уникальное учебное подразделение в ВМФ, да и, пожалуй, в Вооружённых Силах Советского Союза, - Отделение подготовки техников-водолазов.

На самом деле флоту нужны были не техники-водолазы, а водолазные специалисты, однако в Едином квалификационно-тарификационном справочнике ЕКТС такой специальности не оказалось, поэтому специалиста назвали техник-водолаз. Уникальность отделения состояла в том, что на каждый год обучения набирался один класс, причём в небольшом количестве, в среднем по 16 человек. Кроме того, на учёбу принимали только водолазов, окончивших водолазную школу и имеющих опыт водолазной службы на флоте, поэтому такая практика позволяла обучать водолазной специальности людей, осознанно выбравших профессию.

Необходимо отметить, что несмотря на то, что обучение мы проходили по программам среднего училища, учили нас преподаватели высшей квалификации (доценты, профессора), по многим предметам нас обучали по программам высшей школы и, естественно, мы получили качественное образование. Практику мы проходили в школе водолазов г. Севастополя и на спасательных судах флотов. Помню, курсанты 1 курса на СФ отрабатывали свободное всплытие с подводной лодки. Нас в снаряжении подводника в водолазном колоколе погружали на глубину 45 метров, после чего мы имитировали выход из торпедного аппарата ПЛ и всплывали на поверхность. Незабываемое чувство свободного полёта вверх помню до сих пор. На 2-м курсе была практика в приобретении опыта глубоководных погружений, нас отрабатывали до 100 метров с присвоением квалификации «водолаз-глубоководник», а в процессе обучения освоили дополнительные водолазные квалификации «водолаз-сварщик» и «водолаз-взрывник», так что к окончанию училища курсанты были полностью подготовлены как командиры водолазных спусков, в том числе глубоководных.

За выполнение специальных и различных аварийно-спасательных и судоподъёмных работ многие выпускники училища награждены орденами и медалями, а Сластёну В.С. присвоено звание «Герой России» за мужество и героизм, проявленные при выполнении государственной задачи по отработке метода длительного пребывания человека под водой на глубинах до 500 метров.

Первый выпуск водолазных специалистов в училище состоялся в 1966 году, последний - в 1978, всего было 13 выпусков и подготовлено 208 специалистов (к сожалению, многие из них покинули нас). Первоначально предусматривалось готовить специалистов для ВМФ, однако впоследствии их направляли в Центр подготовки космонавтов, МВД и другие силовые структуры и даже в организации атомной и нефтяной промышленности. В 1980 году уже в ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского был произведён первый выпуск инженеров аварийно-спасательных работ, которым присваивали квалификацию «водолазный специалист».

Выпускники училища – водолазные специалисты - оказались очень дружными и на протяжении по крайней мере последних двадцати лет ежегодно организовывают встречи. Очередная такая встреча состоялась 1 октября 2014 года в Севастополе. На ней присутствовало 26 человек. В предыдущие годы встречи проводились в Санкт-Петербурге, но в них я не участвовал, никак не удавалось приехать в этот замечательный город белых ночей. По окончании училища прошло 48 лет и встреча с коллегами, можно сказать, людьми одной крови, всколыхнула воспоминания, вернула меня в мир беззаботной курсантской жизни в город Пушкин с его прекрасными парками и дворцами. Встреча прошла в очень тёплой, дружественной, братской обстановке. Эта фраза стандартная, но иначе и не скажешь.

Демидов Александр Викторович, Президент Ассоциации водолазов (Ассоциация создана в Санкт-Петербурге в декабре 2002 года), он же хранитель наследия водолазов, привёз с собой небольшой ноутбук, на котором собраны сведения о всех выпускниках ОПТВ. На встрече мы вспомнили всех выпускников от первого до последнего выпуска, каждого, где он, чем занимается, жив ли, вспомнили своих преподавателей водолазного дела и водолазной медицины капитана 1 ранга Заболотнева Фёдора Евстратьевича и полковника медицинской службы Тишковича Бориса Гавриловича.

Все присутствовавшие рассказали о своей службе, работе, искренне радовались друг другу, некоторые читали стихи. Как бывает при встречах, вспомнили интересные случаи из своей службы.

Прошло немного времени после первого выпуска и выпускники ОПТВ стали командирами водолазных подразделений спасательных судов, дивизионными и флагманскими водолазными специалистами соединений спасательных судов, командирами подразделений частей ПДСС, офицерами-испытателями в 40 Научно-исследовательском институте Министерства обороны (НИИ МО), преподавателями высших военно-морских училищ. Они заменили многих водолазных специалистов старших поколений воинских частей там, где предусмотрены водолазные должности, в общем, взяли всю тяжесть водолазной службы в ВМФ на свои плечи, тем более, что в 60-80-е годы прошлого столетия флот достиг максимума своего развития.

В эти годы на флоты поступили новые спасательные суда (СС «Эльбрус», СС «Алагез»), водолазные морские суда ВМ проекта 535, рейдовые водолазные катера проекта 1415, подводная лодка-лаборатория проекта 1840, новые типы водолазного снаряжения (СВГ-200, СВУ-3 и снаряжение для спецчастей), спасательный колокол СК-64. Под руководством водолазных специалистов осваивались водолазные комплексы спасательных и водолазных судов и катеров, внедрялись новые типы водолазного снаряжения, отрабатывался новый метод погружения водолазов под воду – метод длительного пребывания ДП (лаборатория 40 НИИ МО, БПЛ проекта 1840). В лабораторных условиях была достигнута глубина погружения 500 метров, отрабатывалась организация и осуществлялись водолазные спуски со спасательных и водолазных морских судов в районах несения ими боевой службы.

Большинство водолазных специалистов продолжили обучение и заочно закончили Ленинградское ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского и другие ВВМУ, что позволило им успешно продвигаться по карьерной лестнице, получали назначения на вышестоящие должности, достойно выполняли сложные обязанности. К сожалению, не удалось собрать более подробные данные о многих наших коллегах, многих уже нет с нами, других разбросала жизнь по многочисленным городам России и странам СНГ:

- капитан 1 ранга Пёхов Алексей Ильич закончил службу в должности главного водолазного специалиста Управления Поисковых и Аварийно-спасательных работ (УПАСР ВМФ), принимал участие в подъёме погибших подводников и АПЛ «Курск»; в данный период продолжает заниматься водолазным делом в фирме «Межрегионтрубопроводстрой», которая установила на судно глубоководный водолазный комплекс ДП на 300 метров. Заслуженный спасатель России. Кавалер ордена Красной Звезды;

- капитан 1 ранга Величко Василий Васильевич был первым командиром 328 ЭАСО, во главе водолазов-глубоководников экспедиционного аварийно-спасательного отряда (ЭАСО) участвовал в подъёме погибших подводников и АПЛ «Курск», заслуженный спасатель России, кавалер многих орденов СССР и России, генеральный директор ООО НП «Шельф»;

- капитан 1 ранга Летучий Владимир Алексеевич, водолазный специалист и офицер-испытатель научно-исследовательского института пробыл под водой под повышенным давлением 12 тысяч часов, максимальное погружение методом длительного пребывания ДП 400 метров в лабораторных условиях и 270 метров в морских условиях, после службы 23 года руководит научно-производственным предприятием «Шельф», выполняющим подводно-технические, водолазные, дноуглубительные и другие работы;

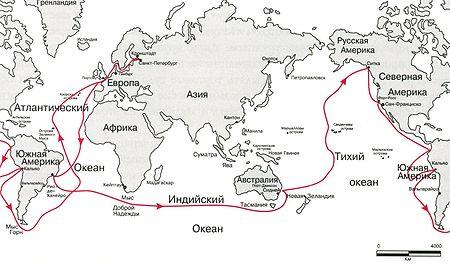

- капитан 1 ранга Павленков Юрий Анатольевич служил командиром водолазной группы, начальником АСС СС-23, водолазным специалистом бригады подводных лодок, начальником АСС большой спасательной лодки «Ленок», старшим инспектором Инспекции безопасности мореплавания водолазных и глубоководных работ в г. Петропавловск-Камчатский, закончил службу заместителем начальника отдела ПСС ВМФ, участвовал в подъёме затонувших кораблей в Народной Республике Бангладеш, ПЛ С-178 в районе Владивостока, а также в других аварийно-спасательных и судоподъёмных работах;

- капитан 1 ранга Быков Владимир Иванович служил старшим водолазным специалистом Поисково-спасательной службы ТОФ, уволился в запас с должности начальника отдела ПСС ТОФ, принимал участие в спасении подводников и подъёме ПЛ К-429;

- капитан 1 ранга Гринаковский Сергей Олегович, прохождение службы: на спасательном судне в Севастопольской водолазной школе, старшим преподавателем БУТС-103, начальником Инспекции УПАСР ВМФ на ЧФ, начальником Инспекции УПАСР ВМФ;

- капитан 1 ранга Боярченко Николай Афанасьевич проходил службу на Северном флоте в должностях: командира водолазной группы СС «Алтай», командира АСП бригады АСС СФ, заместителя командира дивизиона по АСР, старшего офицера отдела АСС СФ, заместителя начальника отдела ПСС СФ, начальника отдела УПАСР СФ, участвовал во многих аварийно-спасательных работах на флоте;

- капитан 1 ранга Гладкий Анатолий Фёдорович прошёл длинный путь служебных ступеней от командира группы водолазов воинской части разведки до заместителя начальника отдела Разведуправления СФ;

- капитан 1 ранга Верба Иван Александрович служил командиром взвода водолазов, командиром роты инженерного батальона, водолазным специалистом Балтийской ВМБ, начальником штаба отряда ПДСС, старшим водолазным специалистом Центра подготовки космонавтов, где занимался подготовкой космонавтов к работе в условиях моделированной невесомости в гидросреде (имитация невесомости открытого космоса);

- капитаны 1 ранга Верещагин Николай Яковлевич, Овечко Леонид Михайлович, Шугайло Владимир Николаевич в разное время служили в воинской части разведки командирами групп, командирами отрядов, а уволились в запас с должности заместителя командира части по водолазной подготовке;

- капитан 1 ранга Васильев Станислав Иванович –прошёл сложный

служебный путь от командира группы подводного минирования до начальника группы мобилизационной подготовки ОМУ ГШ Военно-морского флота;

- капитан 2 ранга Невмержицкий Евгений Иванович служил командиром 105 аварийно-спасательной партии военно-морской базы Советской Гавани (СГ ВМБ), старшим офицером – заместителем начальника Поисково-спасательной службы (ПСС) Сахалинской флотилии, заместителем начальника Вспомогательного флота и Поисково-спасательной службы (ВФ и ПСС) СГ ВМБ, начальником ВФ и ПСС СГ ВМБ;

- капитаны 2 ранга Беспалов Вячеслав Григорьевич, Дон Виктор Яковлевич, Малахов Владимир Викторович, Шеремет Александр Викторович, Горбунов Владимир Иванович, Гусейнов Магаммедали Курбан-оглы и автор этих строк закончили службу старшими водолазными специалистами ПСС флотов (БФ, СФ, ТОФ, ЧФ). Все прошли классический путь в ПСС от командира водолазной группы спасательного судна, начальника Аварийно-спасательной службы АСС судна, флагманского водолазного специалиста соединения спасательных судов;

- капитаны 2 ранга Пасконный Виктор Филиппович, Ионин Владимир Михайлович, Гайдей Владимир Михайлович, Деев Олег Александрович в разное время руководили водолазной службой и были офицерами-испытателями на испытательном полигоне специальной воинской части;

- капитан 2 ранга Губко Леонид Афанасьевич по служебной лестнице продвинулся до командира отряда ПДСС;

- капитан 2 ранга Демидов Александр Викторович служил в воинской части разведки и достиг должности командира части;

- капитан 2 ранга Замула Александр Иванович служил начальником АСС СС «Зангезур» и заместителем командира Севастопольской 39-й военно-морской аварийно-спасательной школы;

- капитан 2 ранга Вишневский Виктор Иванович был начальником комплекса длительного пребывания ДП водолазов под водой на подводной лодке БПЛ проекта 1840, погружался с этой лодки в морских условиях на глубину 300 метров, последнее место службы - начальник водолазной школы;

- капитан 2 ранга Сидоренко Владимир Пантелеевич служил на СС «Валдай», начальником УТС бригады ПЛ, флагманским водолазным специалистом Ленинградской ВМБ, а закончил службу старшим преподавателем кафедры водолазной подготовки и судоподъёма Ленинградского ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского;

- капитан 2 ранга Кононенко Александр Алексеевич служил на СС-26, в отряде ПДСС, начальником Инспекции УПАСР ВМФ на ЧФ; в 1978 году на СС-26 в аварийной ситуации под водой на глубине 160 метров оказал помощь водолазу старшине 1 статьи Видилину при потере им сознания, чем спас его от гибели, много лет спустя в октябре 2014 года Видилин приехал в Севастополь ещё раз поблагодарить своего спасителя;

- капитаны 3 ранга Хорун Николай Михайлович, Савченко Иван Михайлович и Новицкий Андрей Владимирович служили в Севастопольской водолазной школе начальниками водолазного полигона каждый в своё время;

- капитан 3 ранга Амельченко Михаил Алексеевич, прохождение службы: командир водолазной группы, начальник аварийно-спасательной службы СС-26, старший преподаватель береговой учебно-тренировочной станции (БУТС-103) бригады ПЛ ЧФ;

- капитаны 3 ранга Кривов Владимир Яковлевич и Швагер Михаил Тимофеевич после службы на спасательных судах посвятили себя подготовке водолазов в Севастопольской водолазной школе в должностях командира взвода, командира роты, а капитан 3 ранга Салогубов Геннадий Акимович - в должности заместителя командира роты;

Несколько водолазных специалистов, а именно: Галин Валентин Иосифович, Новожилов Владимир Алексеевич, Згурский Виктор Анатольевич, Чеботарёв Николай Николаевич и другие из ВМФ, были переведены в МВД, где на различных должностях выполняли свойственные этому министерству задачи.

Многие водолазные специалисты пробыли 5000 и более часов под водой.

Выполнение обязанностей офицерами в указанных должностях потребовало огромного напряжённого труда, постоянной учёбы, совершенствования своих профессиональных навыков. Это они, водолазные специалисты, каждый на своём посту руководили водолазными спусками при спасении ПЛ К-429, С-178, на многочисленных спасательных работах при авариях кораблей, судов, летательных аппаратов, на судоподъёмных работах (в т.ч. на БПК «Отважный» и АПЛ «Курск»), на работах по подъёму погибших на теплоходе «Адмирал Нахимов», на учениях по оказанию помощи аварийным подводным лодкам, участвовали в экспериментах по длительному пребыванию водолазов под водой.

В это время на флотах проводилась интенсивная боевая подготовка. Достаточно сказать, что только в бригадах спасательных судов по подготовке экипажей судов к оказанию помощи аварийной ПЛ, лежащей на грунте, в год проводились четыре учения (в этих учениях водолазные специалисты были главными действующими лицами):

- обеспечение выхода подводников из аварийной подводной лодки, лежащей на грунте на глубинах 40-60 м;

- подготовительное учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубинах 55-60 м;

- зачётное учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубинах 110-120 м;

- подъём макета затонувшей подводной лодки с глубин 180-200 м.

И в эти годы на флотах, как и всегда, случались пожары, тонули, теряли ход и садились на мель корабли, поэтому работы спасателям хватало. Ежегодно, к примеру, только судами и катерами 37 БРСС ЧФ выполнялось в среднем по 12-14 аварийно-спасательных и судоподъёмных работ, а также порядка 130-140 водолазных работ по подводному судоремонту, водолазному обследованию подводной части корпусов кораблей, мест стоянок кораблей и подводных сооружений.

На смену водолазным специалистам ОПТВ пришли инженеры аварийно-спасательных работ (они же водолазные специалисты) – выпускники ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского, продолжающие достойно нести нелёгкую водолазную службу.

На встрече присутствовали водолазные специалисты - выпускники ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского:

Герой России капитан 1 ранга Храмов Анатолий Геннадиевич, погружался в лабораторных условиях на глубину 500 метров, участвовал в работах по подъёму погибших подводников и АПЛ «Курск»;

капитан 1 ранга Бех Василий Фёдорович, заслуженный военный специалист России, главный инженер УПАСР ЧФ в 2000-х годах, участник работ по подъёму погибших подводников и АПЛ «Курск»;

начальник отдела 40 НИИ МО в 2000-х годах Шамалов Ануар Адайбекович, до службы в 40 НИИ был заместителем начальника Инспекции УПАСР ВМФ на ЧФ.

Вместе с водолазными специалистами на встрече был начальник ПСС ВМФ в 2000-х годах контр-адмирал Верич Геннадий Спиридонович, руководил работами по подъёму погибших подводников и АПЛ «Курск».

Многие ветераны ОПТВ и в настоящее время продолжают служить водолазному делу – работают в МЧС, на спасательных станциях и в производственных водолазных предприятиях, преподают в вузах, обучают курсантов в водолазных школах.

Заранее прошу извинения за допущенные неточности; некоторые сведения о званиях, должностях офицеров добывались не из первых уст. Буду благодарен, если откликнутся ветераны ОПТВ, напишут о себе и своих товарищах, дополнят Кронштадский морской музей экспонатами, книгами, фотографиями о водолазах.