–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ь–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Њ—В –Р –і–Њ –ѓ

|

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –±–ї–Њ–≥–Њ–≤

0

09.04.201506:5309.04.2015 06:53:46

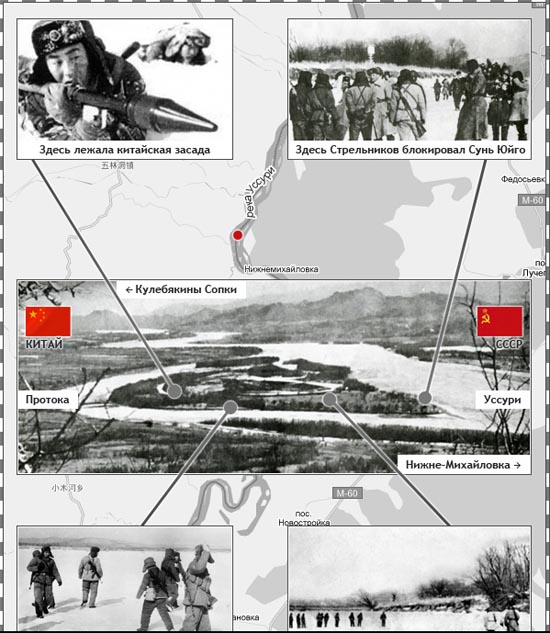

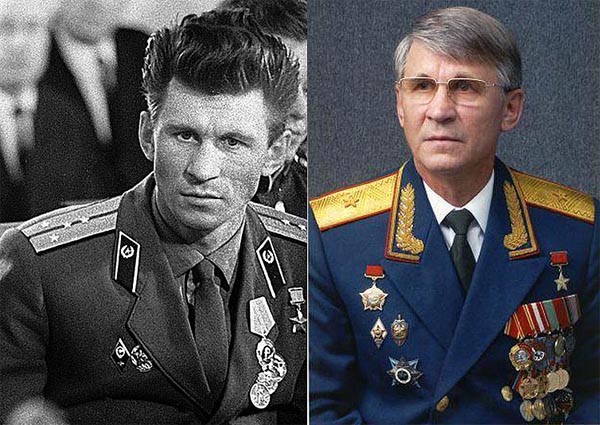

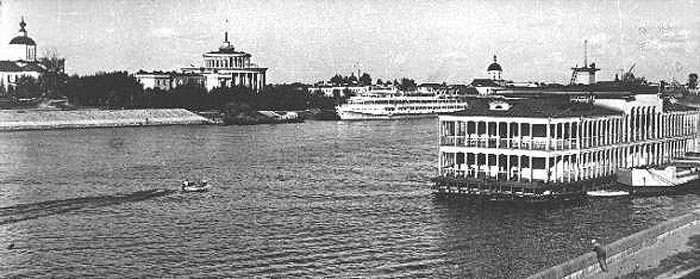

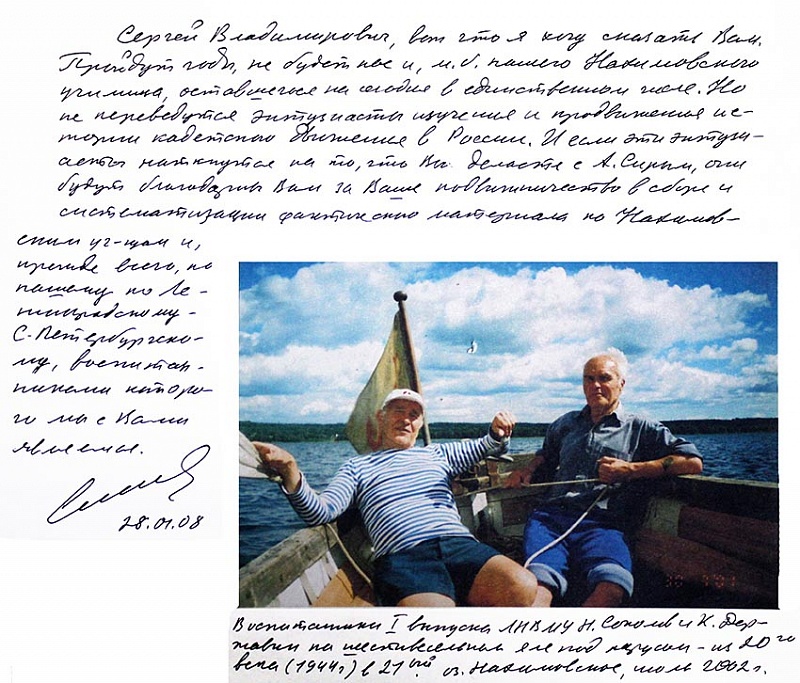

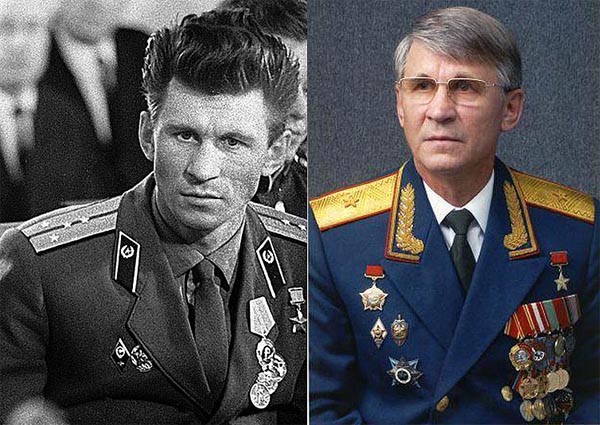

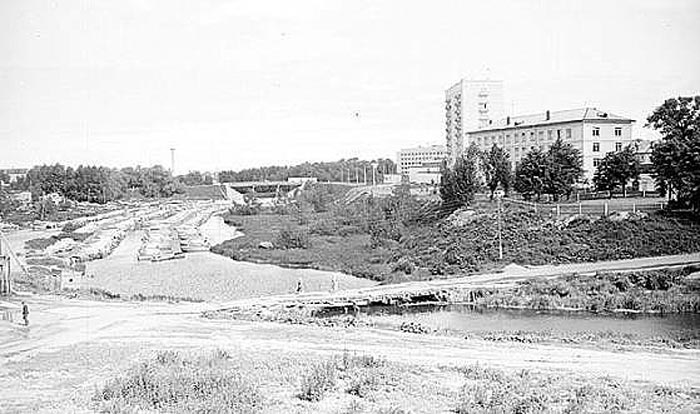

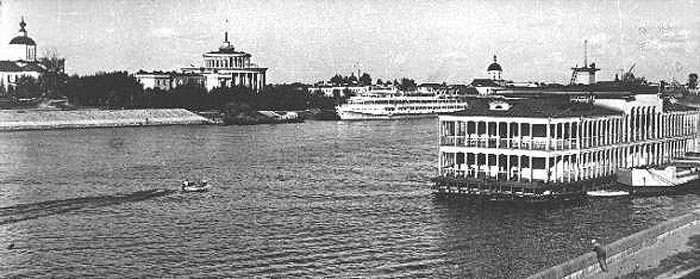

–Т –Љ–∞—А—В–µ 1969 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї—А—Г—В–Њ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ—О –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И—Г—О —Б—Г–і—М–±—Г. 2 –Љ–∞—А—В–∞ 1969 –≥–Њ–і–∞ –≤ 10 —З–∞—Б–Њ–≤ 40 –Љ–Є–љ—Г—В —Г—В—А–∞ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ 2 –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Г—О –Ј–∞—Б—В–∞–≤—Г –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ф–∞–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Ь–ї–∞–і—И–Є–є —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В –Ѓ—А–Є–є –С–∞–±–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Њ—В–≤–µ—В–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М –љ–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ч–∞–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П –љ–µ—А–∞–≤–љ—Л–є –±–Њ–є. –°–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї –±—Л–ї–Њ –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–µ, –Ї–Є—В–∞–є—Ж–µ–≤ –≤ –і–µ—Б—П—В—М —А–∞–Ј –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–Љ –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤. –С–Њ–є –і–ї–Є–ї—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤. –Ъ–Є—В–∞–є—Ж—Л –≤–µ–ї–Є —Г—А–∞–≥–∞–љ–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т –њ–µ—А–≤—Л–µ —З–∞—Б—Л –±–Њ—П –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є 22 –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞—Б—В–∞–≤—Л, –∞ —А—П–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞ –Р–Ї—Г–ї–Њ–≤–∞, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –Ї–Є—В–∞–є—Ж—Л –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –≤ –њ–ї–µ–љ. –Я–Њ—В–µ—А–Є –Ї–Є—В–∞–є—Ж–µ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є: 248 —Г–±–Є—В—Л—Е –Є –і–µ—Б—П—В–Ї–Є —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е.  15 –Љ–∞—А—В–∞ 1969 –≥–Њ–і–∞ - –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–∞—П –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є—П: –Ї–Є—В–∞–є—Ж—Л –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–∞–Љ —И–Ї–≤–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т –±–Њ—О, 15 –Љ–∞—А—В–∞ 1969 –≥–Њ–і–∞, –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Ф–∞–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є 21 –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї –Є 7 –Љ–Њ—В–Њ—Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤, 42 –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —А–∞–љ–µ–љ–Є—П. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Њ—В—А—П–і–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ф.–Т.–Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤ –±—А–Њ—Б–Є–ї –≤ –±–Њ–є —З–µ—В—Л—А–µ –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —В–∞–љ–Ї–∞ ¬Ђ–Ґ-62¬ї, –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –ї–Є—З–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О. –Ъ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Є–Ј –Ј–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —А–∞–і–Є–Њ—Б–≤—П–Ј–Є –µ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї –±—Л–ї –њ–Њ–і–±–Є—В –Є —Б–≥–Њ—А–µ–ї. –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ф.–Т.–Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≤–µ—А—Е–љ–Є–є –ї—О–Ї –Є —Б—В–∞–ї –ґ–µ—Б—В–∞–Љ–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –±–Њ–µ–Љ, –і–∞–≤–∞—В—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —В–∞–љ–Ї–Є—Б—В–∞–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ –±–Њ—О –Њ–љ –њ–Њ–≥–Є–± –Њ—В —А—Г–Ї–Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞–є–њ–µ—А–∞. –Т –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–≥–Є–± –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ј–∞—Б—В–∞–≤—Л —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ш.–°—В—А–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т—Б—О –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И—Г—О –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –С—Г–±–µ–љ–Є–љ. –Ю–љ —Б—Г–Љ–µ–ї –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є—В—М –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї—Г—О –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤ –Є –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М –љ–∞ —Б–µ–±—П. –С—Л–ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П ¬Ђ–У—А–∞–і¬ї. –Я—А–Є –∞—А—В–Њ–±—Б—В—А–µ–ї–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ф–∞–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л—Б—П—З –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В. –Я–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Є: –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤, —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ш–≤–∞–љ –°—В—А–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Љ–ї–∞–і—И–Є–є —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В –Ѓ—А–Є–є –С–∞–±–∞–љ—Б–Ї–Є–є, –Љ–ї–∞–і—И–Є–є —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ю—А–µ—Е–Њ–≤, —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –С—Г–±–µ–љ–Є–љ вАУ –Њ–і–љ–Є –ґ–Є–≤—Л–µ, –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ вАУ —Б—В–∞–ї–Є –У–µ—А–Њ—П–Љ–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —П –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–Є—И—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Є–љ—Ж–Є–і–µ–љ—В–µ –≤ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е –°–Ь–Ш —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї—Г–њ–Њ, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—О —И–ї–∞ —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є—П —Е–Њ–Ї–Ї–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В—З–∞ —Б —З–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–∞—В–∞ –Љ–Є—А–∞ –њ–Њ —Е–Њ–Ї–Ї–µ—О. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б –У–µ—А–Њ–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Т–Є—В–∞–ї–Є–µ–Љ –С—Г–±–µ–љ–Є–љ—Л–Љ –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П –љ–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј.  . . –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –У—А—Г–њ–њ—Л ¬Ђ–Р¬ї –≤ 1974вАУ1977 –≥–Њ–і–∞—Е. –Я–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М 15 –Љ–∞—А—В–∞ 1969 –≥–Њ–і–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –£—Б—Б—Г—А–Є–є—Б–Ї–µ. –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–µ—А–Њ–µ–≤-–њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Ф–∞–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Т—В–Њ—А–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ 2 –Љ–∞—П 1969 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ї—Г–њ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Г ¬Ђ–Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ вАУ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞¬ї. –Ґ—А–µ—В–Є–є —А–∞–Ј –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –≤ –Т—Л—Б—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –Ъ–У–С –°–°–°–† –Є–Љ. –§.–≠.–Ф–Ј–µ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. 15 –Љ–∞—А—В–∞ 1969 –≥–Њ–і–∞ –љ–Њ—З—М—О –≤—Б–µ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ. –Т —Н—В—Г –љ–Њ—З—М —П –љ–Њ—З–µ–≤–∞–ї –≤ –Ї–∞—О—В–µ –љ–∞ ¬Ђ–Ю–ї—О—В–Њ—А–Ї–µ¬ї. –†–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Я–°–†–Ч, –≤ –Є—Е —З–Є—Б–ї–µ –Є –Љ–µ–љ—П, —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є –≤ –∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞. –Т—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–Ї–Њ–Љ–∞—В–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–Є. –Ю–љ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї –≤—Б—О —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И—Г—О—Б—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –≤ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ, –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –µ—Б–ї–Є —В–Њ—З–љ–µ–µ, ¬Ђ–њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї¬ї –≤—Б–µ—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ. –Ь–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞ –Т–Ь–§, –Њ—В–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –°–†–Ґ–Ь (—Б—А–µ–і–љ–Є–є –Љ–Њ—А–Њ–Ј–Є–ї—М–љ—Л–є —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–є —В—А–∞—Г–ї–µ—А). –Э–∞ —В—А–∞—Г–ї–µ—А–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Я–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Ј–∞–і–∞—З–∞ –њ–Њ –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М (–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї). –Э–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–љ–∞ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞–Љ –Њ—В–≤–µ–ї–Є –Њ–і–љ—Г –љ–µ–і–µ–ї—О. –ѓ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є –Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Њ–є —Б–≤—П–Ј–љ–Њ–є –Є –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —А–∞–і–Є–Њ–∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Л –≤ —А–∞–і–Є–Њ—А—Г–±–Ї–µ —В—А–∞—Г–ї–µ—А–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ —Е–Њ–і–Њ–≤—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ. –Ю–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П –Є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–∞—П. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞—З–∞–ї—Б—П —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–є —А–∞–Ј–ї–∞–і, –Є —П –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Г–≤–Њ–ї–Є—В—М—Б—П —Б –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–є. –ѓ —В–≤–µ—А–і–Њ —А–µ—И–Є–ї —Г–µ—Е–∞—В—М –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г, –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ. 25 –∞–њ—А–µ–ї—П 1969 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О, —Г–≤–Њ–ї–Є–ї—Б—П —Б –Ј–∞–≤–Њ–і–∞, —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ —Б–љ—П–ї—Б—П —Б –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞. –Ф—А—Г–Ј—М—П-–і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–љ–µ –љ–µ –ї–µ—В–µ—В—М —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ, –∞ –µ—Е–∞—В—М –і–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ–∞ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ –Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞—И—Г –љ–µ–Њ–±—К—П—В–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г, –Њ—В –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞ –і–Њ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ —А–µ–Ї–Є –Т–Њ–ї–≥–Є.  30 –∞–њ—А–µ–ї—П 1969 –≥–Њ–і–∞ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –њ–∞—А–∞—Е –Љ—З–∞–ї –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і вАУ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б–µ–Љ–Є —Б—Г—В–Њ–Ї —П –њ—А–Њ–µ—Е–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б—О –љ–∞—И—Г —Б—В—А–∞–љ—Г —Б –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і. –Ш –≤–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤—В–Њ—А–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ —Б –У–µ—А–Њ–µ–Љ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–Є—В–∞–ї–Є–µ–Љ –С—Г–±–µ–љ–Є–љ—Л–Љ. –Ь—Л –µ—Е–∞–ї–Є —Б –љ–Є–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Ї—Г–њ–µ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Э–Є —П –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –љ–Є –Њ–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞—И–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ –Т—Л—Б—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –Ъ–У–С –°–°–°–† –Є–Љ. –Ф–Ј–µ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –Љ—Л —Б –љ–Є–Љ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –≤ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ вАУ —Н—В–Њ –±—Л–ї 1973 –≥–Њ–і. –Т 1969 –≥–Њ–і—Г –Т–Є—В–∞–ї–Є—П –С—Г–±–µ–љ–Є–љ–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ —Б–њ–µ—Ж–Њ—В—А—П–і–∞ ¬Ђ–Р–ї—М—Д–∞¬ї –Ъ–У–С –°–°–°–†. 9 –Љ–∞—П 1969 –≥–Њ–і–∞ —П –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –Љ–∞–ї—Г—О –†–Њ–і–Є–љ—Г вАУ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є —Н—В–∞–њ –≤ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –У–Ю–†–Ю–Ф –Ъ–Р–Ы–Ш–Э–Ш–Э (–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–њ—А–∞–≤–Ї–∞) –Э–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–∞—П –Т–Њ–ї–≥–Є, –†–µ—З–љ–Њ–є –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї, –Њ—Б–µ–љ—М 1969 –≥–Њ–і–∞. –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ, (–і–Њ 1932 –≥–Њ–і–∞ вАУ –Ґ–≤–µ—А—М) вАУ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –Т–µ—А—Е–љ–µ–≤–Њ–ї–ґ—М—П. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –ґ–Є–ї–Є –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –і–µ—П—В–µ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л: –±–∞—Б–љ–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –Ш.–Р.–Ъ—А—Л–ї–Њ–≤ (1769-1844), –Ј–Њ–і—З–Є–µ –Ь.–§.–Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ (1738-1812) –Є –Ъ.–Ш.–†–Њ—Б—Б–Є (1775-1849), —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї-–њ–Њ—А—В—А–µ—В–Є—Б—В –Ю.–Р.–Ъ–Є–њ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є (1782-1836), –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є –Ш.–Ш.–Ы–∞–ґ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ (1792-1869) –Є –Ь.–Х.–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤-–©–µ–і—А–Є–љ (1826-1889), –Њ—В–±—Л–≤–∞–ї —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –њ–Њ—Н—В-–і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В –§.–Э.–У–ї–Є–љ–Ї–∞ (1786-1880). –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є, –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є: –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—З—В–∞–Љ—В, –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї, –Ф–Њ–Љ –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Е./–± –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–∞ –Є –і—А.вА¶–£ –Ю–±–µ–ї–Є—Б–Ї–∞ –Я–Њ–±–µ–і—Л –Ј–∞–ґ–ґ–µ–љ –≤–µ—З–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М, –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О –≤–Є–і–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ь.–Ш.–Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–∞, –Р.–Р.–Ц–і–∞–љ–Њ–≤–∞, –Э.–Ъ.–Ъ—А—Г–њ—Б–Ї–Њ–є. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –±—Л–≤–∞–ї –Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –њ–µ—А–µ–і —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –Ь.–Ш.–Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ.  –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–∞. 1969 –≥–Њ–і. –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ вАУ –Љ–µ—Б—В–Њ —Г–њ–Њ—А–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤ —Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ-—Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г. –Ч–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ 1941-1945 –≥–≥. –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 300 —Г—А–Њ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ—Л –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, –∞ –Т.–Ш.–Р–љ–і—А–Є–∞–љ–Њ–≤, –Р.–Т.–Р–ї–µ–ї—О—Е–Є–љ, –Т.–Ш.–†–∞–Ї–Њ–≤ –Є –Р.–°.–°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П –і–≤–∞–ґ–і—Л.  –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—О –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ—Г 1969 –≥–Њ–і. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є: –Т.–Ш.–Ы–µ–љ–Є–љ—Г, –Ь.–Ш.–Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ—Г, –Ш.–Р.–Ъ—А—Л–ї–Њ–≤—Г, –Ь.–Х.–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Г-–©–µ–і—А–Є–љ—Г, –Р.–°.–Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г, –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї—Г –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—О –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ—Г. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –Є –Ї–∞—А—В–Є–љ–љ–∞—П –≥–∞–ї–µ—А–µ—П. –Р—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є: —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –С–µ–ї–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л (1563-1564) –Є –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П (1813 –≥.), –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –Ю—В—А–Њ—З–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (1722 –≥.), –Я—Г—В–µ–≤–Њ–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж (1763-1766), –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤–∞.  –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–∞. 1969 –≥–Њ–і. –Т 1969 –≥–Њ–і—Г, –≤–Њ–Ј–ї–µ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞, –љ–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л –Љ–∞—А–Њ–Ї, –Ј–љ–∞—З–Ї–Њ–≤, –Љ–Њ–љ–µ—В, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —П —Н—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –і–∞ –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А—Г—О –Ј–љ–∞—З–Ї–Є, –Љ–µ–і–∞–ї–Є, –≤—Л–Љ–њ–µ–ї—Л –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А. –Т–µ—Й–µ–≤–Њ–є —А—Л–љ–Њ–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –Ј–∞ —А–µ–Ї–Њ–є –Ґ–≤–µ—А—Ж–Њ–є (—А—Л–љ–Њ–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є - —В–Њ–ї–Ї—Г—З–Ї–Њ–є –Є–ї–Є –±–∞—А–∞—Е–Њ–ї–Ї–Њ–є). –Я–µ—А–≤—Л–µ –і–≤–∞ –і–µ–≤—П—В–Є—Н—В–∞–ґ–љ—Л—Е –і–Њ–Љ–∞ ¬Ђ–і–µ–≤—П—В–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–Є¬ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ъ–∞–њ–Њ—И–≤–∞—А–∞. –Ґ—А–∞–Љ–≤–∞–Є —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –љ—Л–љ–µ –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –Ґ—А–µ—Е—Б–≤—П—В—Б–Ї–Њ–є, –Є –≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞—Е –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є –Љ–∞—А–Љ–µ–ї–∞–і –њ–Њ —Ж–µ–љ–µ 1 —А—Г–±. 20 –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї –Ј–∞ –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ. –°—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–µ–Ј–і–∞ –≤ —В—А–∞–Љ–≤–∞–µ –±—Л–ї–∞ 3 –Ї–Њ–њ–µ–є–Ї–Є, –≤ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–µ 5 –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї. –С–Є–ї–µ—В –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –Р–Э-2, –њ–Њ –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Г: –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ вАУ –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В –Ъ–Є–≤–µ—А–Є—З–Є —Б—В–Њ–Є–ї вАУ 3 —А—Г–±–ї—П. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ, –Ї–∞–Ї–Є—Е —В–Њ 30-40 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –Є —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –і–∞–ї–µ–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—ПвА¶ –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–∞ –≤ 1969 –≥–Њ–і—Г. –Ь–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–Ї—Г –Т–Њ–ї–≥—Г вАУ –Љ–Њ—Б—В –Є–Љ–µ–љ–Є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –®–Љ–Є–і—В–∞ –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. 1969 –≥–Њ–і.  –Ы–Њ–і–Њ—З–љ–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П 1969 –≥–Њ–і.  –Э–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–∞—П —Г —А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ 1969 –≥–Њ–і.  –†–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ вАШвАЩ –І–Р–Щ–Ъ–РвАЩвАЩ –љ–∞ –≤–Њ–і–µ. 1969 –≥–Њ–і. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ъ–°–Т) - –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б, –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Т–†–Ш–Ю –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞ commander432@mail.ru

09.04.201506:5309.04.2015 06:53:46

0

08.04.201501:2708.04.2015 01:27:26

–Ґ–∞–±–ї–Є—Ж–∞ –Њ—В –Р.–Т.–І–µ—А–µ–Љ–Є—Б–Є–љ–∞ (–°–Я–±–Э–Т–Ь–£)  –Я–∞–Љ—П—В–љ—Л–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М –≤ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞—Е –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ - –Ч–∞–Њ–Ј–µ—А—Б–Ї–µ, –У–∞–і–ґ–Є–µ–≤–Њ, –Т–Є–і—П–µ–≤–Њ –Є –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Њ—И–ї–Є –Љ–Є—В–Є–љ–≥–Є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ –Є –≤–µ–љ–Ї–Њ–≤ –Ї –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–µ –Р–Я–Ы "–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж" –≤ –Ч–∞–Њ–Ј–µ—А—Б–Ї–µ.  –Т –Ъ—Г—А—Б–Ї–µ, –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞—Е –њ—А–Њ—И–ї–Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ –Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї—Г —З–ї–µ–љ–∞–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Р–Я–†–Ъ "–Ъ—Г—А—Б–Ї" –љ–∞ –Ь–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї–µ –њ–∞–≤—И–Є—Е –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Т –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–Є –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ъ—Г—А—Б–Ї–µ. –Т –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ 12.00 –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і–∞ –њ–Њ "–≤–Њ–Є–љ–∞–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ". –Т 14.00 —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –Њ—В–і–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—З–µ—Б—В–µ–є –љ–∞ –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ.  –Ф–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ - 7 –∞–њ—А–µ–ї—П - —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ 1996 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Т–Ь–§ –†–§. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤ 1989 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –Ъ-278 "–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж" –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є 42 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞.  (–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А) 7 –∞–њ—А–µ–ї—П 2006 –≥–Њ–і–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–µ–Ј —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є–є –Ю—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤—Б–µ –Ј–∞–±–Њ—В—Л ¬Ђ–љ–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ¬ї, –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –°–Њ–є–і—Г—В—Б—П –≤–љ–Њ–≤—М –≤ ¬Ђ–Ї–Њ–≤—З–µ–≥–µ¬ї –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–Љ. –Ю–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ –≥–Њ–і –ї–Є—В—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –ї—М–≤—Л –£ –Ј–≤–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ; –Я—А–Є–њ–Њ–Љ–љ—П—В, –Ї–∞–Ї –ї–Њ–Љ–∞–ї–Є —А—Г–±–Ї–Њ–є –ї—М–і—Л, –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–і—Л—Е–∞–ї–Є—Б—М –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –° –њ—А—П–Љ—Л–Љ–Є —Б–њ–Є–љ–∞–Љ–Є, —Б –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ–Є –Я–ї–µ—З–Њ–Љ –Ї –њ–ї–µ—З—Г –≤—Б—В–∞–≤ –≤ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ—Л–є —А—П–і, –Я—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤ –Є –≤–Њ–і—Г –Є –њ–Њ–ї—Л–Љ—П –Ю–љ–Є –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –±—Г–і—Г—В –Ј–∞ —А–µ–±—П—В. –Ю–љ–Є –њ—А–Є–і—Г—В –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М –Я—А–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –ї—О–і—Б–Ї—Г—О –∞–љ—Д–Є–ї–∞–і—Г –Э–∞–є—В–Є ¬Ђ—Б–≤–Њ–Є—Е¬ї, –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є–Љ –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М –° –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є –≤–µ–і—М –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М—Б—П —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–і–Њ. –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–∞, –Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –Ы–Є—Ж–∞ –Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П –≥–≤–∞—А–і–Є—П вАУ —Б—В—А–∞–љ—Л –Њ–њ–ї–Њ—В, –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ —Е—А–∞–Љ –≤—Б–µ–Љ –±—Г–і–µ—В –љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П, –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М вАУ –±—Л–ї –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Д–ї–Њ—В!!! –Ш –±—Г–і–µ—В —Н—В–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–µ ¬Ђ–≤–µ—З–µ¬ї, –Ъ–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В—М –њ–Њ —Г—И–µ–і—И–Є–Љ –≤ –Љ–Є—А –Є–љ–Њ–є; –Ш –њ—Г—Б—В—М –≥–Њ—А—П—В, –љ–µ —Г–≥–∞—Б–∞—П —Б–≤–µ—З–Є, –Ъ–∞–Ї –Љ–∞—П–Ї–Є –љ–µ –≥–∞—Б–љ—Г—В –љ–∞–і –≤–Њ–і–Њ–є.  —Д–Њ—В–Њ —Б –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤ –Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ

08.04.201501:2708.04.2015 01:27:26

0

08.04.201500:4708.04.2015 00:47:44

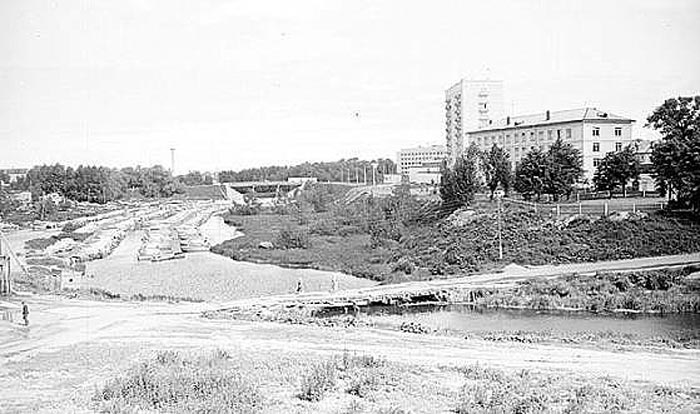

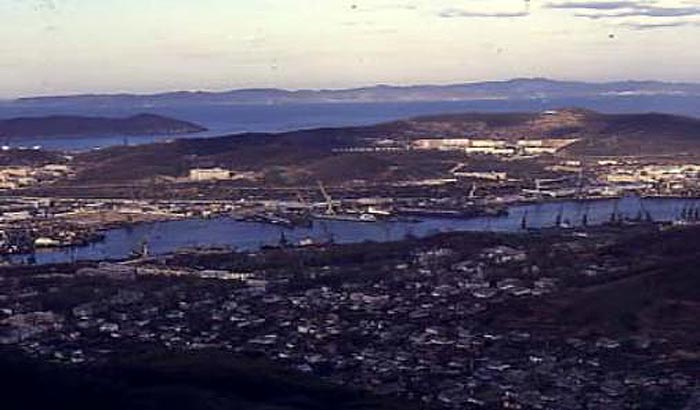

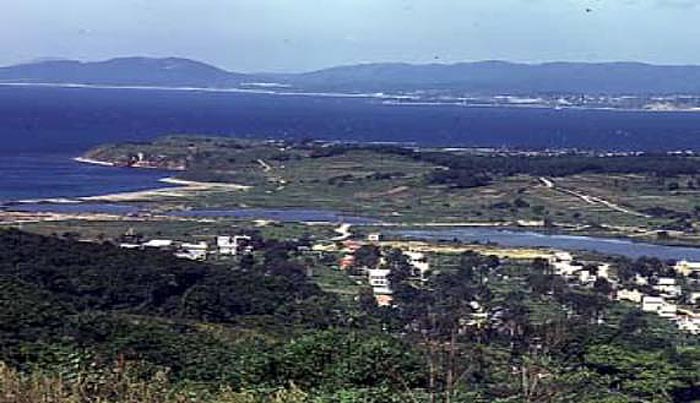

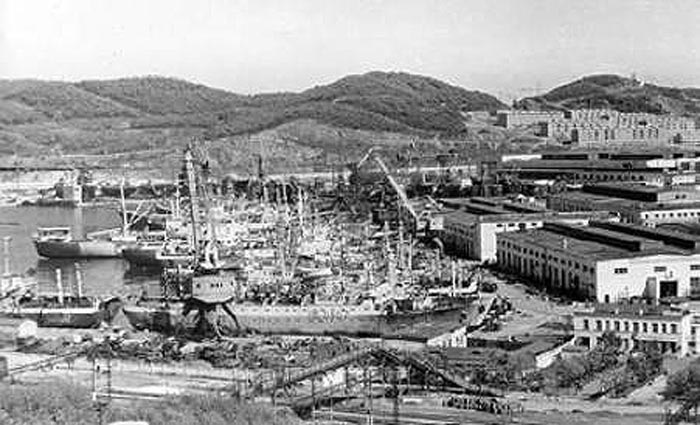

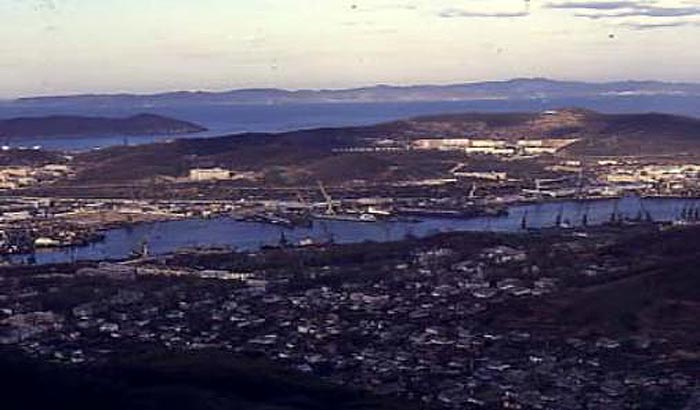

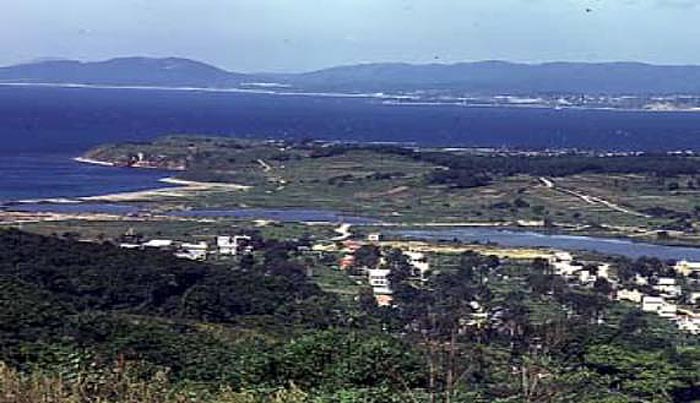

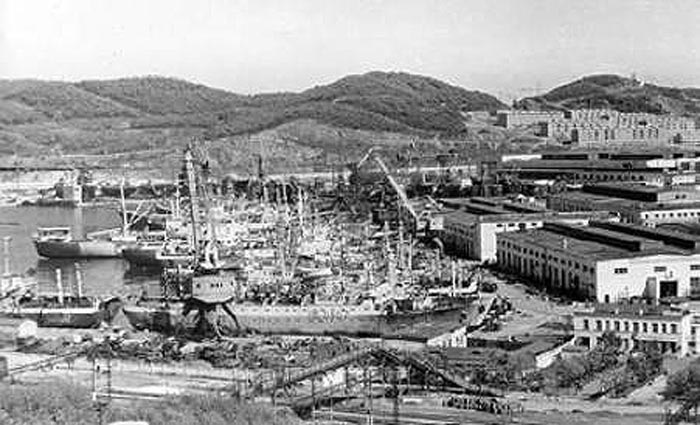

–У–Ю–†–Ю–Ф –Э–Р–•–Ю–Ф–Ъ–Р (–Ї—А–∞—В–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–њ—А–∞–≤–Ї–∞)–Э–∞—Е–Њ–і–Ї—Г –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –У–Њ—А–Њ–і —Б –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ 190 —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ 165 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–µ–µ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Ъ–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В—Л вАУ 133 –≥—А–∞–і—Г—Б–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –і–Њ–ї–≥–Њ—В—Л, 43 –≥—А–∞–і—Г—Б–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —И–Є—А–Њ—В—Л. –†–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —И–Њ—Б—Б–µ –і–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ вАУ 180 –Ї–Љ. –Я–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ вАУ 207 –Ї–Љ. –Ь–Њ—А–µ–Љ вАУ 120 –Ї–Љ. –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–∞ –≤–і–Њ–ї—М –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –±—Г—Е—В—Л –љ–∞ 20 –Ї–Љ. –≠—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ–Њ—А—В –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ, –≤ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ вАУ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ–Њ—А—В, –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–є –і–ї—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤.  –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ вАУ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ–Њ—А—В –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞. –° –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –і–Њ 700 –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ–і —Д–ї–∞–≥–∞–Љ–Є 20 —Б—В—А–∞–љ –Љ–Є—А–∞ —Б—В–Њ—П–ї–Є —Г –њ—А–Є—З–∞–ї–Њ–≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞, –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—А—В–Њ–≤–Є–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –≤ –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–±—А–∞—В–Є–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є —Б –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞. –Ш —Б–µ–є—З–∞—Б —Г –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–Є —Б–µ–Љ—М –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ–±—А–∞—В–Є–Љ–Њ–≤ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Љ–Є—А–∞: –≤ –°–®–Р, –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, –Ъ–Њ—А–µ–Є, –Ъ–Є—В–∞–µ –Є –і—А. –У–Њ—А–Њ–і –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ —Б –µ–µ –њ–Њ—А—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≥–∞–≤–∞–љ—М—О –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –≠—В–Њ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–∞—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–∞—П —А–∞–Ј–≤—П–Ј–Ї–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Ґ—А–∞–љ—Б—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–∞—П –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—М. –Э–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П —З–µ—В—Л—А–µ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ—А—В–∞. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ–Њ—А—В, —А—Л–±–љ—Л–є, –љ–µ—Д—В–µ–љ–∞–ї–Є–≤–љ–Њ–є, –Є - —Б–∞–Љ—Л–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є - –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –њ–Њ—А—В. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–µ –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ —Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є, –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–љ—Л–є, –Є –ї–µ—Б–љ–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–ї—Л. –Ш–і–µ—В —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П: –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Ф–У–Ь–Я, –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –£–Р–Ь–†, –±–∞–Ј–∞ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤—Б—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–∞–ї—Л—Е –Є —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є.  –У–Њ—А–Њ–і –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞, —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П —Г–ї–Є—Ж–∞ вАУ —Г–ї. –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–∞—П. –Т–і–∞–ї–Є –Ф–≤–Њ—А–µ—Ж –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ (–Ф–Ъ–Ь). –£—В—А–Њ–Љ —П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ь–Њ–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П: - –≥–Њ—А–Њ–і –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є, –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ –љ–∞—Б–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–Њ–≤. –У–Њ—А–Њ–і —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ —Б–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є–Ї—А–Њ—А–∞–є–Њ–љ—Л. –Т —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –ґ–Є—В—М –Є —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ, —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О... –Я–Њ–Ј–ґ–µ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї: –≥–Њ—А–Њ–і –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ вАУ –µ–µ –≤—Б–µ –ї—О–±—П—В. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≥–Њ—А–Њ–і –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є –ї—О–і–Є –Ј–і–µ—Б—М –ї–Є–±–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж—Л, –ї–Є–±–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤. –Т—Б–µ —А–∞–≤–љ—Л. –Т—Б–µ вАУ –Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є, –Є –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –µ—Й–µ –Њ—В —З–µ–≥–Њ? –Э–Њ, —Д–∞–Ї—В –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ вАУ –Э–∞—Е–Њ–і–Ї—Г –ї—О–±—П—В –≤—Б–µ, –Ї—В–Њ —Е–Њ—В—М —А–∞–Ј –µ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї. –Я–Њ–ї—О–±—Г–µ–Љ—Б—П –Є –Љ—Л –µ–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞–Љ–ЄвА¶  –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ–Њ—А—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–Є. 1968 –≥–Њ–і.  –Т–µ—З–µ—А–љ–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і, –≤–Є–і —Б —Б–Њ–њ–Ї–Є.  –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —И–Њ—Б—Б–µ. –Ф–Њ—А–Њ–≥–∞ –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ вАУ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї.  –С—Г—Е—В–∞ –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П —А—Л–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞.  –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–Њ–і –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ ¬Ђ–Я—П—В–∞—З–Њ–Ї¬ї. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –∞–ї–ї–µ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –і–≤–∞ —П–Ї–Њ—А—П. –£–ї–Є—Ж–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–∞—П. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ. –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤–∞. –Т —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –Ф–У–Ь–Я –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б—Г–і–Њ–≤—Л–Љ —А–∞–і–Є—Б—В–Њ–Љ-–і—Г–±–ї–µ—А–Њ–Љ, –љ–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—М - —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Е–Њ–і–µ ¬Ђ–Ю–ї—О—В–Њ—А–Ї–∞¬ї (–њ–Њ—А—В –њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–Є —Б—Г–і–љ–∞ - –≥–Њ—А–Њ–і –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї-–Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Є–є). ¬Ђ–Ю–ї—О—В–Њ—А–Ї–∞¬ї - —Б—Г–і–љ–Њ-—А–µ—Д—А–Є–ґ–µ—А–∞—В–Њ—А, –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤ –і–ї–Є–љ—Г. –°—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є —Б–Ї–Њ—А–Њ–њ–Њ—А—В—П—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ (–Њ–≤–Њ—Й–µ–є, —Д—А—Г–Ї—В–Њ–≤, –Љ—П—Б–љ—Л—Е –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤, –і–∞—А–Њ–≤ –Љ–Њ—А—П, —Б–≤–µ–ґ–µ–Љ–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–Њ–є —А—Л–±—Л). –°—Г–і–љ–Њ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–µ, —Б—В–Њ–Є—В –≤ —Б—Г—Е–Њ–Љ –і–Њ–Ї–µ –љ–∞ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ. –ѓ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Є —Б—В–∞–ї –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї—П—В—М—Б—П –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г.  –У–Њ—А–Њ–і –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞. –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і, 1968 –≥–Њ–і. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і, –≤ –±—О—А–Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Љ–љ–µ –≤—Л–і–∞–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї –і–ї—П –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Ј–∞–≤–Њ–і–∞. –Э–∞ ¬Ђ–Ю–ї—О—В–Њ—А–Ї–µ¬ї –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≤–µ—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–µ. –Э–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ ¬Ђ–њ–Њ–і–Љ–µ–љ–љ—Л–є¬ї —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Я–°–†–Ч. –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ—Л–є, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞: —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є, —А–∞–і–Є—Б—В—Л, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Є, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –њ–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В—Г –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ —Б—Г–і–љ–∞, –њ–Њ–≤–∞—А–∞ –Є –і—А. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —А–∞–і–Є–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—О –њ–Њ —Б—Г–і–љ—Г, –≤—Б–µ –Љ–љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –і–љ—П. –Ш, —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ –Љ–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О. –Э–∞ —Б—Г–і–љ–µ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞ –Њ–±–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –≤ –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є. –Ф–ї—П –Љ–µ–љ—П –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ –Є –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ —Б—Г–і–љ–∞ –Љ–љ–µ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –≤–њ–Є—Б–∞–ї—Б—П, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –≤–ґ–Є–ї—Б—П –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤.  –У–Њ—А–Њ–і –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞, –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і, –±–Њ—А—В –і–Є–Ј–µ–ї—М —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Е–Њ–і–∞ ¬Ђ–Ю–ї—О—В–Њ—А–Ї–∞¬ї. 1968 –≥–Њ–і. –Ѓ.–Р.–Я–∞–љ–Њ–≤. –Ъ –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–∞ ¬Ђ–Ю–ї—О—В–Њ—А–Ї–µ¬ї –њ—А–Њ–±—Л–ї –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ вАУ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤—Г—Е —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤. –Я–Њ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–њ–Є—Б–∞—В—М—Б—П —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є c –ґ–µ–љ–Є—В—М–±–Њ–є. –ѓ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П. –Ф–∞-–і–∞ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є –њ–Є—Б–∞—В—М –љ–µ –±—Г–і—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–µ –±—А–∞–Ї–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ –Є —Н—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П, –Є –њ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞, –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є–і—В–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і (–Я–°–†–Ч) –≤ —Ж–µ—Е –≠–†–Э–Ю. –Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–і–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М —А–µ–Љ–Њ–љ—В –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ ¬Ђ–Ю–ї—О—В–Њ—А–Ї–Є¬ї –Є–Ј —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞. –Ю–њ—Л—В –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —Б–≤—П–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –љ–∞ —А–∞–і–Є–Њ–њ–µ—А–µ–і–∞—О—Й–µ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≤ –Ґ–Є–Ї—Б–Є –Є –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Љ—Л—Б –І–µ–ї—О—Б–Ї–Є–љ. –Э–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ, –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–і–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞, —П –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Љ–∞—А—В–∞ 1969 –≥–Њ–і–∞. –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і (–Я–°–†–Ч) –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і. –Ѓ.–Р.–Я–∞–љ–Њ–≤. 1968 –≥–Њ–і. –≠—В–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Ф–∞—В–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П - 1 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1957 –≥–Њ–і–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї –Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ —Б—Г–і–∞ вАУ –Њ—В –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј, –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —В—А–∞—Г–ї–µ—А–Њ–≤ –і–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б–µ–є–љ–µ—А–Њ–≤ —В–Є–њ–∞ –С–Ь–†–Ґ, –°–†–Ґ–Ь, –†–Ґ–Ь, –†–°. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —В–Є–њ—Л —Б—Г–і–Њ–≤: –Ї–Є—В–Њ–±–Њ–є–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞, —В–∞–љ–Ї–µ—А—Л, —Б—Г—Е–Њ–≥—А—Г–Ј—Л, –±—Г–Ї—Б–Є—А—Л, —А–µ—Д—А–Є–ґ–µ—А–∞—В–Њ—А—Л, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є –і—А. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –≤ 1969 –≥–Њ–і—Г –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 3-—Е —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П –±—Л–ї–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ —А–µ—И–∞—В—М –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Б–µ–Љ–µ–є —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –° —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –°–Є–ї–∞–Љ–Є –°–Ь–£ –Є –Ъ–Я–Ф –Ј–∞ 70-80 –≥–Њ–і—Л –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –ґ–Є–ї—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞: –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–і—Л, –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Њ—А–Є–є, –Ф–≤–Њ—А–µ—Ж —Б–њ–Њ—А—В–∞. –Т 1976 –≥–Њ–і—Г вАУ –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –Я–°–†–Ч –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В—Г —Д–ї–Њ—В–∞ вАУ –Я–Я–°–Ю –Я—А–Є–Љ–Њ—А—А—Л–±—Д–ї–Њ—В, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ—И–µ–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –У–∞–є–і–∞–Љ–∞–Ї—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і.  –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і. (–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–љ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –≤1968 –≥–Њ–і—Г). –°–њ—А–∞–≤–∞ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Ж–µ—Е—Г, –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –≠–†–Э–Ю (—Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—А–∞–і–Є–Њ–љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Ж–µ—Е). –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ъ–°–Т) - –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б, –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Т–†–Ш–Ю –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞ commander432@mail.ru

08.04.201500:4708.04.2015 00:47:44

0

07.04.201506:2207.04.2015 06:22:57

–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В вАУ —Н—В–Њ —Б–≤–Њ—П ¬Ђ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П¬ї. –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П вАУ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Ю–±—Л—З–∞—П–Љ–Є. –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є. –Ь–∞–љ–µ—А–∞–Љ–Є –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–µ–є. –Ю—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞. –Э–µ–њ—А–µ–≤–Ј–Њ–є–і–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Љ–µ–Ї–∞–ї–Ї–Є. –Ю—Б–Њ–±–Њ–Љ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–µ –≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ. –Ь—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –У–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ –ї—О–±–≤–Є –Є —А–∞–Ј–ї—Г–Ї–ЄвА¶ –° –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–Є–Љ–Њ–Љ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ–±–Њ–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ, –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ, –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ, –Њ—В–љ–Њ—И—Г—Б—М –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г. –Ь–Њ–ґ–µ—В –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О: —Б—В–µ—А–ґ–µ–љ—М, –љ—Г—В—А–Њ, —Б–Є–ї–∞, –≤–µ—А–∞, –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г. –Ю—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—О - –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е. –І—В–Њ –Њ–љ–∞ –і–ї—П —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е –Є –і—Г—Е–Њ–Љ, –Є —В–µ–ї–Њ–Љ –ї—О–і–µ–є. –І—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В - —Н—В–Њ –≤–µ—Б–Њ–Љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞, –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –µ–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—ЖвА¶. –У–Њ–≤–Њ—А—О, –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О. –Ъ–∞–Ї —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –Ј–∞ –≤—Б–µ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞ –Ї —Д–ї–Њ—В—Г —Б–≤–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ: —З–µ—А–µ–Ј —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≤–Њ–ї–µ—О —Б—Г–і—М–±—Л, —З–µ—А–µ–Ј —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є—Е —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Њ—А—П –Є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Л, –Ј–љ–∞–≤—И–Є—Е –Є –≤–Ї—Г—Б –њ–Њ–±–µ–і—Л, –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –Є –≥–Њ—А–µ—З—М –Њ—И–Є–±–Њ–Ї, –∞–≤–∞—А–Є–є, –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д. –Ш—Б–њ—Л—В–∞–≤—И–Є—Е, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–Є—Е, –≤—Л–ґ–Є–≤—И–Є—ЕвА¶ –Х—Б—В—М –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ —Б–≤–Њ—П —Б–Ї–Њ—А–±–љ–∞—П ¬Ђ–∞—А–Є—Д–Љ–µ—В–Є–Ї–∞ ¬Ђ - –≥–Њ—А—П –Є –±–µ–і—Л, –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ—А—М, —Б–Ї–Њ—А–±–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—З–µ—В –Є–і–µ—В –љ–∞ —Б–Њ—В–љ–Є. –Х—Б—В—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–≥–Є–ї. –Ю–±–µ–ї–Є—Б–Ї–Њ–≤. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Х—Б—В—М —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ –љ–∞ –і–љ–µ –Ј–∞—В–∞–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ ¬ЂвА¶ –Х—Б—В—М –Ф–Х–Э–ђ –Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–Ш –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю–љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П - 7 –∞–њ—А–µ–ї—П. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –∞–њ—А–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–µ–љ—М –≤ 1989 –≥–Њ–і—Г –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–∞—П –≤ –Љ–Є—А–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Ъ-278 ¬Ђ –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж¬ї. –≠—В–∞ —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П ( –Ї –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О) –љ–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є. –Э–Њ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥ –њ–µ—А–µ–і –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –ґ–Є–Ј–љ—П–Љ–Є. –І–µ–Љ —Б–ї–∞–≤–µ–љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В ( –љ–µ –≤ –Њ–±–Є–і—Г –і—А—Г–≥–Є–Љ)? –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є! –Ш —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—П —Н—В–Њ–Љ—Г –і–љ—О, –Њ–љ–Є –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –±—Г–і—Г—В —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ—Л. –Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є —Б—Г–і–∞—Е –Т–Ь–§ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Њ–є–і—Г—В –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П. –Р –≤ 17 —З–∞—Б–Њ–≤ 08 –Љ–Є–љ—Г—В, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≥–Є–±–µ–ї–Є –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж¬ї, –≤—Б–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –њ—А–Є—Б–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥ –Є –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –њ–Њ–і–∞—О—В—Б—П —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л —В–Є—Д–Њ–љ–Њ–Љ. –Ю –љ–Є—Е —П —Г–Ј–љ–∞–ї–∞, —З–Є—В–∞—П –Њ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–∞—Е –Є –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Т–µ—А—О, —З—В–Њ —В–∞–Ї –±—Г–і–µ—В ! –Ч–љ–∞—О –µ—Й–µ –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –і–ї—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ–±—Л –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М —В–µ—Е, —З—М–Є–Љ–Є –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ –Љ–Њ—А–µ, –Є —З—М–Є –Є–Љ–µ–љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л–±–Є—В—Л –љ–∞ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л—Е –і–Њ—Б–Ї–∞—Е —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Я–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М. –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ —А–Њ–і–љ—Л—Е –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е. –Ю–±–љ—П—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞вА¶ –Я—А–Њ —Н—В—Г —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О —П –љ–∞—И–ї–∞ –≤ –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ —Б—В–Є—Е–Є. –Ю–љ–Є –Є–Ј —Б–µ—А–і—Ж–∞, –Є–Ј –і—Г—И–ЄвА¶ –Ь–µ–љ—П –Њ–љ–Є —В—А–Њ–љ—Г–ї–Є –і–Њ —Б–ї–µ–Ј, –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µвА¶ ¬Ђ –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–µ–Ј —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є–є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤—Б–µ –Ј–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є —Б–Њ–є–і—Г—В—Б—П –≤–љ–Њ–≤—М –≤ ¬Ђ–Ї–Њ–≤—З–µ–≥–µ¬ї –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–Љ. –Ю–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ –≥–Њ–і –ї–Є—В—Л–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –ї—М–≤—Л, —Г –Ј–≤–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ, –Њ–љ–Є –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ—П—В, –Ї–∞–Ї –ї–Њ–Љ–∞–ї–Є —А—Г–±–Ї–Њ–є –ї—М–і—Л, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–і—Л—Е–∞–ї–Є—Б—М –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –° –њ—А—П–Љ—Л–Љ–Є —Б–њ–Є–љ–∞–Љ–Є, —Б –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ–Є, –њ–ї–µ—З–Њ–Љ –Ї –њ–ї–µ—З—Г, –≤—Б—В–∞–≤ –≤ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ—Л–є —А—П–і, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤ –≤–Њ–і—Г –Є –њ–Њ–ї—Л–Љ—П, –Њ–љ–Є –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –±—Г–і—Г—В –Ј–∞ —А–µ–±—П—В. –Ю–љ–Є –њ—А–Є–і—Г—В –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М, –њ—А–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –ї—О–і—Б–Ї—Г—О –∞–љ—Д–Є–ї–∞–і—Г, –љ–∞–є—В–Є —Б–≤–Њ–Є—Е, –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є–Љ –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М, —Б –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є –≤–µ–і—М –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М—Б—П —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–і–Њ. –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–∞, –Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –Ы–Є—Ж–∞ вА¶ –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –≥–≤–∞—А–і–Є—П вАУ —Б—В—А–∞–љ—Л –Њ–њ–ї–Њ—В, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –•—А–∞–Љ –≤—Б–µ–Љ –±—Г–і–µ—В –љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М вАУ –±—Л–ї –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Д–ї–Њ—В. –Ш –±—Г–і–µ—В —Н—В–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–µ ¬Ђ–≤–µ—З–µ¬ї –Ї–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В—М –њ–Њ —Г—И–µ–і—И–Є–Љ –≤ –Љ–Є—А –Є–љ–Њ–євА¶. –Ш –њ—Г—Б—В—М –≥–Њ—А—П—В, –љ–µ —Г–≥–∞—Б–∞—П —Б–≤–µ—З–Є, –Ї–∞–Ї –Љ–∞—П–Ї–Є –љ–µ –≥–∞—Б–љ—Г—В –љ–∞–і –≤–Њ–і–Њ–є ¬Ђ. ( –Я–µ—В—А –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ ¬Ђ –Я–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М¬ї. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –ї–Є–љ–Є—П ).  –Ш —З—В–Њ –µ—Й–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –і–µ–љ—М? –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –≤–Є–і–µ–Њ–Ї–ї–Є–њ—Л —Б –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї: ¬Ђ –Ц–Є–≤—Л–µ, –њ–Њ–є—В–µ –Њ –љ–∞—Б ¬ЂвА¶ –Є —З—В–Њ-—В–Њ —Ж–∞—А–∞–њ–љ—Г–ї–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –Є –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –њ–µ—Б–µ–љ –Є –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є—Е –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П—Е –≤ —А–Њ–і–љ—Л–µ –±–∞–Ј—Л, –Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –≤—Б—В—А–µ—З, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Є –Њ–± –∞–≤–∞—А–Є—П—Е, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–µ—Б–ї–Є –±–µ–і–∞ –љ–∞—Б —И–≤—Л—А—П–µ—В –љ–∞ –і–љ–Њ, –µ–µ –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ¬ї. –Ш —Б—В–Є—Е–Њ–≤, –≥–і–µ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ –Р –µ—Б–ї–Є —Б–ї—Г—З–Є—В—Б—П –љ–µ—З–µ—В–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П—Е, –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ—М—П—Е, –≤—Б–µ –ґ –Љ—Л –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Э–Р –Ц–Ш–Ч–Э–ђ –≤ –њ–µ—Б–љ—П—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є¬ї. –Ш —Н—В–Њ —В–∞–Ї. –Ф—А—Г–Ј—М—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї–Є –Љ–љ–µ –≤–Є–і–µ–Њ–Ї–∞—Б—Б–µ—В—Г –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≥–Є–±–∞–ї–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ–∞—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ ¬Ђ –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж¬ї, —Б –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –≤—Л–ґ–Є–≤—И–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Є —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є—Е —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П. –Х—Б—В—М –њ–µ—Б–љ–Є. –Т–Њ—В –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е .–Я–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µвА¶ –Ь—Г—А–∞—И–Ї–Є –њ–Њ –Ї–Њ–ґ–µвА¶ –Т—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ—Б—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Ї—Г–њ–ї–µ—В —Н—В–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є:вА¶¬ї –Р —А–∞–і–Њ—Б—В—М –≤–µ—Б–љ—Л –Њ–љ–∞ –≤–µ—З–љ–∞ –Є –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–і –Ј–µ–Љ–ї–µ–є –њ—В–Є—З—М—П —В—А–µ–ї—М, –љ–Њ –≤—Л–ґ–Є–≤—И–Є–Љ –≤–∞–Љ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і–µ—В –≥–Њ—А—М–Ї–Є–Љ –∞–њ—А–µ–ї—М¬ї . –У–Њ—А—М–Ї–Є–є –∞–њ—А–µ–ї—МвА¶. –Э–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –≥–Њ—А—М–Ї–Є–Љ —Б—В–∞–ї –∞–≤–≥—Г—Б—В, —Б–µ–љ—В—П–±—А—М, –Њ–Ї—В—П–±—А—МвА¶ –Є –≤—Б–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —В–µ—А—П–ї–Є –ї—Г—З—И–Є—Е –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –°–≤–µ—В–ї–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ! –Т–µ—З–љ–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М !

07.04.201506:2207.04.2015 06:22:57

0

07.04.201504:5607.04.2015 04:56:00

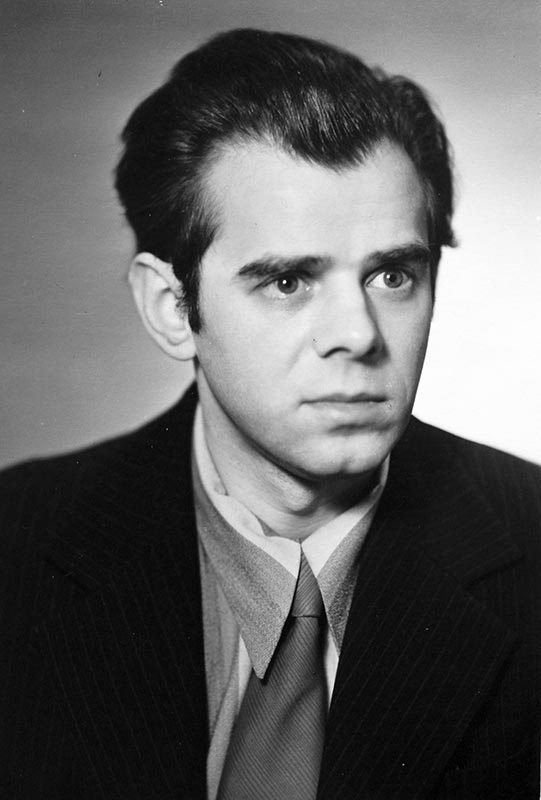

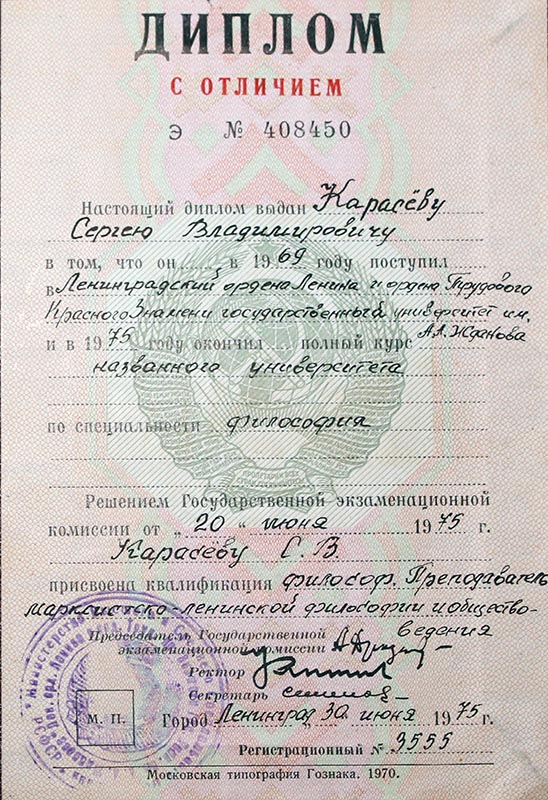

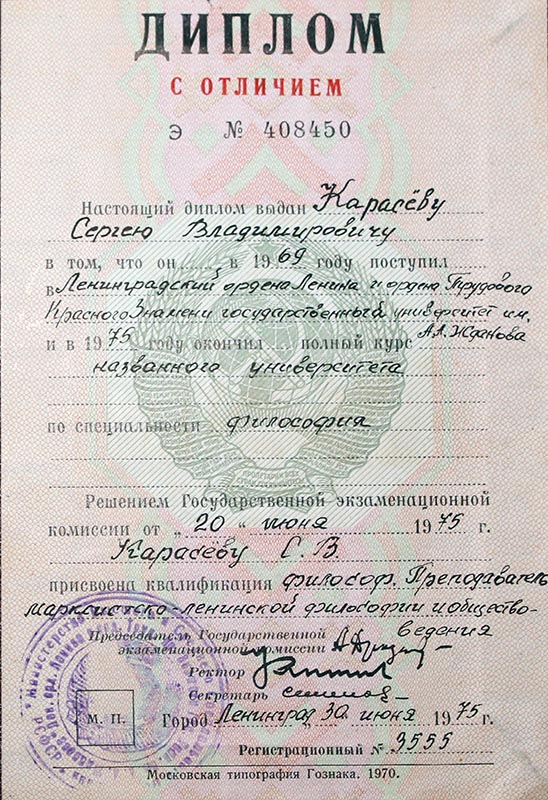

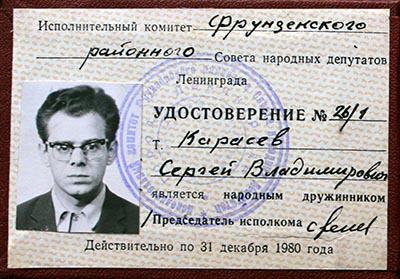

–°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –Ъ–∞—А–∞—Б—С–≤ - —Д–Њ—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї—Г –њ–Њ—З–µ—В–∞ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –Ъ–∞—А–∞—Б—С–≤ - —Д–Њ—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї—Г –њ–Њ—З–µ—В–∞

6 –∞–њ—А–µ–ї—П 2015 –≥–Њ–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 9 –і–љ–µ–є, –Ї–∞–Ї —Г—И—С–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—И –і—А—Г–≥ –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–∞—А–∞—Б—С–≤. –Х–≥–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–∞—П –Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —А–Њ–ї—М –і–ї—П –љ–∞—Б –±—Л–ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞. –Т—Б–µ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ —В—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Є –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е —В—А—С—Е –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Ш –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Г—З–Є–ї–Є—Й, –љ–Њ –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –≤ –Ј–Њ–љ–µ –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤. –Т—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е —Б –°–µ—А—С–ґ–µ–є –µ–≥–Њ —Б–Ї—А—Г–њ—Г–ї—С–Ј–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Ь—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і–µ—В —Б –љ–∞–Љ–Є. –Я–Њ–Љ—П–љ–µ–Љ –°–µ—А–≥–µ—П –і–Њ–±—А—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Є –њ—Г—Б—В—М –Ј–µ–Љ–ї—П –µ–Љ—Г –±—Г–і–µ—В –њ—Г—Е–Њ–Љ.

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я—Г—Б—М–Ї–Њ–≤, –Ы–Э–Т–Ь–£-1966.

–Ю–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –±—Л–ї –і–ї—П –і–Њ–±—А–Њ—В—Л,

–Ш –Є–Ј –і–Њ–±—А–∞ –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ.

–Ю–љ –і–µ–ї–∞–ї –≤—Б–µ –±–µ–Ј —Б—Г–µ—В—Л

–°–њ—А–∞–≤–ї—П–ї—Б—П —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ.

–Ю–љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –≤—Б–µ–Љ, –Ї—В–Њ –њ—А–Њ—Б–Є–ї,

–Ш –≤—Б–µ–Љ, –Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї –љ—Г–ґ–µ–љ.

–Ю–љ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї

–Ш –≤ –ї–µ—В–љ–Є–є –Ј–љ–Њ–є –Є –≤ —Б—В—Г–ґ—Г.

–Ю–љ –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –±–Њ–ї—М —В–µ—А–њ–µ—В—М,

–•—А–∞–љ—П –ї–Є—Ж–Њ–Љ —Г–ї—Л–±–Ї—Г.

–Э–Є –њ—А—П–љ–Є–Ї –љ–µ –ї—О–±–Є–ї, –љ–Є –њ–ї–µ—В—М,

–Ш –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї—П–ї –Њ—И–Є–±–Ї–Є.

–£–Љ–µ—А –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї...

¬Ђ–Т–°–Ъ–Ю–†–Ь–Ы–Б–Э–Э–Ђ–Х –° –Ъ–Ю–Я–ђ–ѓ¬ї - –Ґ–Р–Ъ –Ш–Ь–Х–Э–£–Х–Ґ–°–ѓ –Ш–• –С–Ы–Ю–У –Т–Ю –§–Ы–Ю–Ґ–°–Ъ–Ю–Ь –Ш–Э–Ґ–Х–†–Э–Х–Ґ–Х...

–Ф–†–£–Ч–ђ–ѓ-–Э–Р–•–Ш–Ь–Ю–Т–¶–Ђ –Я–Ю–Ь–Ш–Э–Р–Ѓ–Ґ ¬Ђ–Я–Ш–Ґ–Ю–Э–Р¬ї –°–Х–†–У–Х–ѓ –Т–Ы–Р–Ф–Ш–Ь–Ш–†–Ю–Т–Ш–І–Р –Ъ–Р–†–Р–°–Б–Т–Р - –Ь–Э–Ю–У–Ю–Ы–Х–Ґ–Э–Х–У–Ю –Ш–Ф–Х–Ю–Ы–Ю–У–Р –Ш–°–Ґ–Ю–†–Ш–Ъ–Ю-–Я–Р–Ґ–†–Ш–Ю–Ґ–Ш–І–Х–°–Ъ–Ш–• –§–Ы–Ю–Ґ–°–Ъ–Ш–• –С–Ы–Ю–У–Ю–Т, –Ш–• –Ю–†–У–Р–Э–Ш–Ч–Р–Ґ–Ю–†–Р, –Ґ–Т–Ю–†–¶–Р –Ш –†–Х–Ф–Р–Ъ–Ґ–Ю–†–Р, –І–Х–Ы–Ю–Т–Х–Ъ–Р –Т–Ђ–°–Ю–Ъ–Ш–• –Я–†–Ш–Э–¶–Ш–Я–Ю–Т, –У–Ы–£–С–Ю–Ъ–Ю–Щ –£–С–Х–Ц–Ф–Б–Э–Э–Ю–°–Ґ–Ш –Ш –§–Р–Э–Ґ–Р–°–Ґ–Ш–І–Х–°–Ъ–Ю–У–Ю –Ґ–†–£–Ф–Ю–Ы–Ѓ–С–Ш–ѓ...

–Ч–∞–≥—Г—Б–Ї–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Х–≤–≥–µ–љ—М–µ–≤–Є—З

–°–Ї–Њ—А–±–Є–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ.

–Ш –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ: –Љ—Л - —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л, –†–Њ—Б—Б–Є—П –Є –§–ї–Њ—В - –≤–µ—З–љ—Л.

–Ь—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –Є–і–µ—В –љ–∞–Љ –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г. –Э–Њ —В–µ, –Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ј—А–∞—Б—В–Є–ї–Є –Љ—Л, –љ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–Њ—А—П—В –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є –§–ї–Њ—В.

–Т —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–љ—Г—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Є –і—А—Г–≥–Є–µ.

–Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Д–ї–∞–≥—Г —А–µ—П—В—М –љ–∞–і –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞–Љ–Є.

–Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З

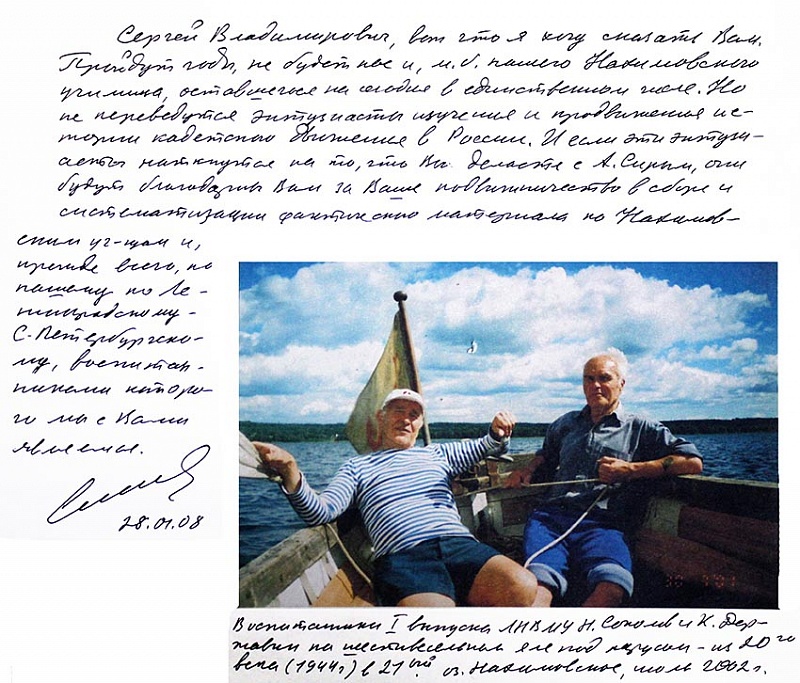

–°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –≤–Њ—В, —З—В–Њ —П —Е–Њ—З—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Т–∞–Љ. –Я—А–Њ–є–і—Г—В –≥–Њ–і—Л, –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞—Б –Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ. –Э–Њ –љ–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—Г—В—Б—П —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞—Б—В—Л –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ш –µ—Б–ї–Є —Н—В–Є —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞—Б—В—Л –љ–∞—В–Ї–љ—Г—В—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Т—Л –і–µ–ї–∞–µ—В–µ —Б –Р.–°–Є—А—Л–Љ, –Њ–љ–Є –±—Г–і—Г—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Л –Т–∞–Љ –Ј–∞ –Т–∞—И–µ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –њ–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞–Љ –Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г-–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ—Л —Б –Т–∞–Љ–Є —П–≤–ї—П–µ–Љ—Б—П.

–°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤. 28.01.08 –≥.

–Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є I –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Ы–Э–Т–Ь–£ –Э.–°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –Є –Ъ.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ –љ–∞ —И–µ—Б—В–Є–≤–µ—Б–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —П–ї–µ –њ–Њ–і –њ–∞—А—Г—Б–Њ–Љ - –Є–Ј –•–• –≤–µ–Ї–∞ (1944 –≥.) –≤ XXI. –Њ–Ј.–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –Є—О–ї—М 2001 –≥.

–° —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –њ–∞–Љ—П—В–Є

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П 9 –і–љ–µ–є, –Ї–∞–Ї —Г—И–µ–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є, –і–µ–≤—П—В—Л–є, —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –µ—Б—В—М —Ж–µ–ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і—Г—И–Є –Ј–∞ –≥—А–Њ–±–Њ–Љ. –ѓ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ , –Ї–∞–Ї —Г–≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї–∞, —В–∞–Ї –Є –≥–Њ–≤–Њ—А—О: –љ–∞ –і–µ–≤—П—В—Л–є –і–µ–љ—М –і—Г—И–∞ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–µ—В —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –њ—А–µ–і–Ї–Є –Ј–љ–∞–ї–Є –Њ –і—Г—И–µ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Љ—Л. –Э–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л —Н—В–Њ –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Њ—Б—М, –≤–Њ—В –Њ–љ–Њ вАУ –љ–∞ –≤–Є–і—ГвА¶

–Т—Б–µ —Н—В–Є –і–љ–Є, –Ј–∞—Е–Њ–і—П –љ–∞ –њ–Њ—А—В–∞–ї, –≤–Є–і–Є—И—М –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Є –њ–Њ—Б—В–Њ–≤ –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ—Б–Є—В —Н—В–Њ–≥–Њ –і—Г—И–∞ –Є –≥–ї–∞–Ј–∞, –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М, —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –±–Њ–ї—М—О —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–љ –±—Л–ї, –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –Є —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї ¬Ђ–≤ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ¬ївА¶ –Э–µ—В, –і–∞–ґ–µ –±–µ–Ј —Б–ї–Њ–≤ —Н—В–Є—Е, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М ¬Ђ—Г—И–µ–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ївА¶ –Ш –њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—ПвА¶

–Р –і–ї—П –љ–∞—Б –Є –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є-–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —Н—В–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µвА¶

–Ы—Г–љ—Л –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ—М–µ –≤ –±–Њ–Ї–∞–ї–µ —Б –≤–Є–љ–Њ–Љ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є—В–µ,

–Ш –≤—Л–њ–µ–є—В–µ –Ј–∞–ї–њ–Њ–Љ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–є –њ—А–Є–Ј—А–∞—З–љ—Л–є —Б–≤–µ—В.

–Ш –і–Њ–±—А–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ –і—А—Г–≥–µ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ,

–Ш –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –љ–µ—В.

–Ь—Л –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Є—Б—В–Є–љ—Г –Є—Й–µ–Љ –≤ –±–Њ–Ї–∞–ї–µ —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ,

–Ь—Л —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л —В—А–µ–Ј–≤—Л–Љ —Г–Љ–Њ–Љ,

–Ш –µ—Б–ї–Є –Њ—В –Ј–ї–Њ–є —Б—Г–µ—В—Л –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–ї–Є,

–Ф—А—Г–Ј–µ–є —Б–Њ–±–µ—А–Є—В–µ –Є –≤—Б–µ—Е –љ–∞–њ–Њ–Є—В–µ –≤–Є–љ–Њ–Љ.

–Р —Б—В–∞—А—Л—Е –і—А—Г–Ј–µ–є —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –≥–Њ–і–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Љ–µ–љ—М—И–µ,

–Ю–і–љ–Є –Ј–∞ –Ї–Њ—А–і–Њ–љ–Њ–Љ, –і—А—Г–≥–Є–µ —Г—И–ї–Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞.

–Ю–і–љ–Є–Љ –љ–µ –≤–µ–Ј–ї–Њ, –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ,

–Э–Њ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б, –Ї–∞–Ї –њ—Г–ї–µ–є –≤ –±–Њ—О, –≤—Л–±–Є–≤–∞—О—В –≥–Њ–і–∞.

–Ъ–∞–Ї —А–µ–і–Ї–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –і–Њ–±—А—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є,

–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –Ї —В–µ–±–µ –Є —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –і—Г—И–Њ–є вА¶

–Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –ґ–µ –Ї–ї—П—Б—В—М—Б—П –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–Љ –±–Њ–Ї–∞–ї–µ

–Ы—О–±–Є—В—М —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Г—И–µ–ї.

P.S. –Ґ–∞–Ї —Б–Њ–≤–њ–∞–ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —З—В–Њ –і–≤–∞ –і–љ—П –љ–∞–Ј–∞–і –Љ—Л —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Є –њ–Њ –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Є –Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Р –≤—З–µ—А–∞ —В–µ, –Ї—В–Њ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М, –њ—А—П–Љ–Њ —Б —Г—В—А–∞, —Г –љ–∞—Б , –Є –Љ—Л –њ–Є–ї–Є –≤–Є–љ–Њ, –Љ–Њ–ї—З–∞, –Ј–∞ –і—А—Г–≥–∞, –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є ( –≤–µ–і—М —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –µ—Б—В—М –Є –Ј–∞–±—Л—В—Л–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л )вА¶ –Р —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М, –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, —В–Њ–ґ–µ –±–µ–Ј —Б–ї–Њ–≤, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–∞–Ј–ґ–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е —А—Г–ЇвА¶. ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —А–µ–і–Ї–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –і–Њ–±—А—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є¬ївА¶ –Є –љ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –≤—Б–ї—Г—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є : ¬Ђ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б, –Ї–∞–Ї –њ—Г–ї–µ–є –≤ –±–Њ—О, –≤—Л–±–Є–≤–∞—О—В –≥–Њ–і–∞ ¬ЂвА¶ –Ґ–∞–Ї –і–∞–≤–∞–є—В–µ –ґ–µ ¬Ђ–Ї–ї—П—Б—В—М—Б—П –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–Љ –±–Њ–Ї–∞–ї–µвА¶¬ї.

–°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞

–У–∞–ї–Є–љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ –У—А–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я—Г—Б—М–Ї–Њ–≤ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—П—В—Б—П —Б–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –∞—А—Е–Є–≤–∞

6 –∞–њ—А–µ–ї—П –Љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –°–µ—А—С–≥—Г, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Г—О —Г—З—С–±—Г, —А–∞–±–Њ—В—Г, –ґ–Є–Ј–љ—М.

–Т–љ–Њ–≤—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ–µ—А–µ–ї–Є—Б—В—Л–≤–∞–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ –∞—А—Е–Є–≤, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –°–µ—А—С–ґ–µ–є –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–Њ, —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ "–њ–Њ –њ–Њ–ї–Њ—З–Ї–∞–Љ". –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–µ –њ–Њ–Ї–ї–∞–і–∞—П —А—Г–Ї, –≥–Њ—В–Њ–≤—П –Ї –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Ї–љ–Є–≥–Є, –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –і–µ–ї–∞—П –Ј–∞–і–µ–ї –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ-–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –≤–њ–µ—А—С–і...

–Ф–µ–≤—П—В—М –і–љ–µ–є –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є –Ї–∞–Ї –њ—В–Є—Ж–∞,

–Ф–µ–≤—П—В—М –і–љ–µ–є, –Ї–∞–Ї –Њ—В –љ–∞—Б —В—Л —Г—И–µ–ї,

–Ч–і–µ—Б—М —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –ї–Є—Ж–∞,

–†–∞–Ј–љ–Њ—Б–Њ–ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ–љ —Б—В–Њ–ї...

–Э–Њ –љ–µ –µ—Б—В—Б—П –Є –љ–µ—В –∞–њ–њ–µ—В–Є—В–∞,

–†–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –≤—Б—С –µ–ї–µ —Б–ї—Л—И–љ—Л,

–Ф–µ–≤—П—В—М –і–љ–µ–є, –Ї–∞–Ї –≤—Б—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Ј–∞–±—Л—В–∞,

–Т–Њ–і–Ї—Г –њ—М—С–Љ, –љ–Њ –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –њ—М—П–љ—Л!

–Ф–µ–≤—П—В—М –і–љ–µ–є –±–Њ–ї—М –љ–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Њ—В –≥–Њ—А—П,

–Ш –≤ –і—Г—И–µ –і–µ–≤—П—В—М –і–љ–µ–є –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞,

–Ш –Љ–µ—З—В—Л –≤—Б–µ —Б—В–Њ—П—В –љ–∞ –њ—А–Є–Ї–Њ–ї–µ,

–Ш –љ–µ—В –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є–Љ –Є–Ј –њ–Њ—А—В–∞...

–Ф–µ–≤—П—В—М –і–љ–µ–є –Љ–Є—А —Г–љ—Л–ї—Л–є –Є —Б–µ—А—Л–є,

–Ф–µ–≤—П—В—М –і–љ–µ–є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–µ—А–Ї –±–µ–ї—Л–є —Б–≤–µ—В,

–Ґ—Л —Г—И–µ–ї –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л,

–Э–∞—И –ї—О–±–Є–Љ—Л–є, —А–Њ–і–љ–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї!

–Ю—В –±–µ—Б—Б–Є–ї—М—П –Љ—Л –Ј–і–µ—Б—М –Є–Ј–љ—Л–≤–∞–µ–Љ,

–І—В–Њ —В–µ–±—П –љ–µ –і–∞–љ–Њ –љ–∞–Љ –≤–µ—А–љ—Г—В—М,

–Я—Г—Б—В—М –≤ –≤—Л—И–Є –Ј–∞ –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Л–Љ –Ї—А–∞–µ–Љ

–С—Г–і–µ—В –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ –і–Њ —А–∞—П —В–≤–Њ–є –њ—Г—В—М...

–Т–Х–І–Э–Р–ѓ –Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–ђ! –Я–£–°–Ґ–ђ –Ч–Х–Ь–Ы–ѓ –С–£–Ф–Х–Ґ –Ґ–Х–С–Х –Я–£–•–Ю–Ь, –Ф–Ю–†–Ю–У–Ю–Щ –Э–Р–® –С–†–Р–Ґ-–Я–Ш–Ґ–Ю–Э!

07.04.201504:5607.04.2015 04:56:00

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:

–Я—А–µ–і.

|

1

|

...

|

304

|

305

|

306

|

307

|

308

|

...

|

1584

|

–°–ї–µ–і.

|