Как все для нас начиналось

В конце августа, начале сентября 1944 года началось заселение училища будущими нахимовцами, получившими впоследствии прозвище «питоны», образовавшееся из цепочки слов: «воспитанники-воспитоны-питоны». Перед окончательным зачислением всех поступающих отправляли в лагерь, так как в нашем, сильно пострадавшим в блокаду, красивом училищном здании на Петроградской набережной шел неспешный ремонт. Для сборного пункта было выделено специальное помещение в дальнем конце коридора на третьем этаже. Можно сказать, что это была граница между прежней жизнью и новой для нас, питонской.

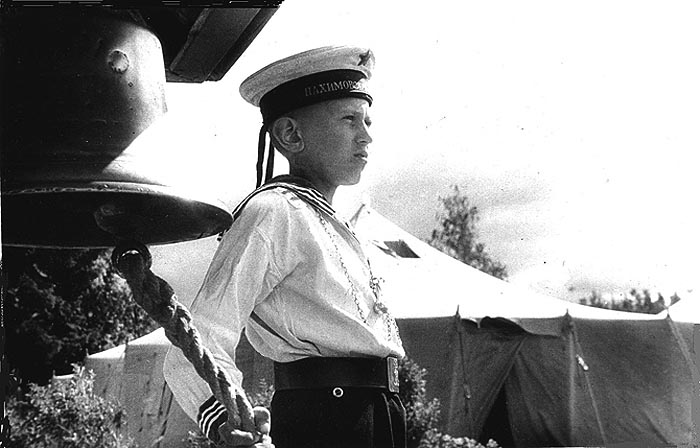

Ребята, прибывающие на сборный пункт, должны были быть уже заранее наголо остриженными и отмытыми в бане, так как этих процедур училище не обеспечивало. А здесь нас приводили в изначальный «флотский» вид, переодевая в казенную амуницию. Новая экипировка включала в себя: синюю х/б робу без гюйса (воротничка), тельняшку, ботинки ГД, бескозырку без ленточки, трусы и носки. А позднее, уже в лагере, гардероб пополнили шинелью, шапкой, кальсонами и валенками. Кухня в училище еще не работала, но старшина, главный на сборном пункте, кипятил на плитке чай и снабжал нас бутербродами с маслом. Все личные вещи у нас забрали вроде бы на хранение и больше мы их не видели, хотя кое-что и могло бы пригодиться в дальнейшем, особенно в лагере, но бог с ними.

На сборном пункте мы должны были переночевать перед утренним отъездом в лагерь. И меня сразу назначили дневальным во вторую смену, это было первое дежурство в училище из несчетного числа последующих. Пост был в коридоре около закрытой двери, за которой остальные ребята спали. Дневальство оказалось не простым. Как только все затихло, в коридоре появились здоровенные крысы, несметное их количество, и с визгом стали носиться вокруг. Спасаясь, я поставил табуретку на стол и залез на нее с ногами, так как крысы запросто перепрыгивали крышку стола. Это продолжалось довольно долго, затем крысы внезапно исчезли, но первое дежурство запомнилось. В дальнейшей училищной жизни крысы регулярно напоминали нам о себе самым неприятным образом.

Утром всех находящихся на сборном пункте, а было нас человек 10, повезли в лагерь. Связь с лагерем и снабжение его всем необходимым осуществлялась тогда исключительно с помощью училищного грузовика, ленд-лизовского американского форда военного образца с тентом и продольными откидными сидениями вдоль бортов кузова.

Ехали долго и после тряски по пыльным, разбитым войной дорогам остановились на привал у южной оконечности озера Суулаярви (Suulajärvi, теперь Нахимовское). В том месте дорога, проходящая через Сестрорецк, Териоки (Зеленогорск) и Райволо (Рощино), по которой мы приехали, раздваивалась, налево к лагерю, направо вдоль противоположного берега озера. Эта развилка и сейчас существует, но её отодвинули от берега не менее чем на километр, а тогда она была у самого уреза воды. Лес тоже подступал к берегу. Пространство между лесом и озером было заминировано. Правда, минное поле было уже огорожено дощечками с надписью «мины». А сами мины, похожие на коричневые сковородки, валялись вокруг с вывинченными взрывателями. Часть этих мин впоследствии переселилась в окрестности лагеря.

В озере мы выкупались, почистились от пыли, пришли в себя от тряски, а сопровождающий старшина нарезал буханку хлеба, так как в лагере мы могли рассчитывать только на ужин. Затем небольшой перегон и наш грузовик въехал на территорию нашего любимого лагеря. Место эта была покинута финским населением незадолго до нашего здесь появления.

Озеро Нахимовское, июнь 2013 г.

Как выглядел тогда наш лагерь

Сейчас лагерь довольно плотно застроен, а тогда перед нами открылось большое, прямоугольной формы поле, заросшее высокой травой, окаймленное со всех сторон лесом. Ограды и ворот на въезде тогда еще не было. Левым дальним углом (если смотреть от современных ворот) поле примыкало к озеру Суула-Ярви. Дорога, по которой мы приехали в лагерь, также как и сейчас, разделяла поле на две неравные части и выходила на берег там, где теперь новый большой пирс. Вдоль дальней кромки поля, ближайшей к озеру, пролегала местная дорожка-тропинка, уходящая в обе стороны за пределы лагеря к соседям. Все строения, приписанные к лагерю, располагались по краям поля. Рассмотрим по ходу часовой стрелке, как они тогда выглядели и использовались.

Слева у границы лагеря, ограниченной оврагом, примерно посередине, среди кустов прятались в зарослях два домика, в которых жили наши тогдашние «няньки», офицеры, старшины и матросы кадровой команды училища и дамы, камбузные работники. По той же стороне, но ближе к озеру, сразу за дорожкой над оврагом нависал небольшой двухкомнатный бревенчатый дом. (Он и сейчас цел). В этом доме, до наступления холодов, проживала наша третья рота. Площадка позади этого дома, до обрыва, спускающегося к озеру, считалась хозяйственной зоной. Здесь находились два небольших сарая, один продуктовый, второй с баком для воды и рукомойники для ребят. Как маяк, для памяти бывших питонов первого набора, может служить находящееся здесь же громадное точило, оставшееся от финнов, ручку которого все с удовольствием крутили.

Летний лагерь. 2008 год. - А.А.Раздолгин. Нахимовское военно-морское училище. — СПб, 2009.

Правее площадки возвышалось «Главное здание» лагеря, новенькое деревянное двухэтажное строение с башней и шпилем, очень красивое. Скорее всего, это была сельская школа, построенная финнами (?) во время трехлетней оккупации Карельского перешейка незадолго до его освобождения, у меня до сих пор сохранилось впечатление о приятном запахе свежей стружки. Справа, до середины фасада здания шла открытая узкая веранда с балюстрадой. Вход в здание находился в правой части веранды. За входной дверью была маленькая прихожая, оттуда двери на первый этаж и лестница на второй. На этажах слева от лестницы было по одному большому помещению (классу) и справа по крошечной комнатке. Нижнее большое помещение было переоборудовано в столовую с выгородкой под камбуз, а в верхнем жили в тот год младшие роты. Перед зданием расстилался ровный, хорошо утрамбованный плац, центр жизни лагеря.

Хозяйственную зону отделял от озера крутой, но не длинный спуск. По лестнице из гранитных блоков можно было спуститься к небольшому короткому гранитному пирсу, устроенному так, что с его окончания удобно было зачерпывать воду из озера для нужд лагеря. От пирса вправо, по самой кромке озера, шла тропинка. Если идти по ней, то метрах в пятидесяти справа под обрывом находилась небольшая действующая финская баня. Около баньки было удобное, уединенное место для выяснения отношений. Вызов обычно был в форме: «давай стыкнемся». Дрались до первой крови или до чувствительного удара, обязательно при зрителях-судьях. В нашем взводе были два непримиримых драчуна Володя Павловский и Толя Пейсахович, периодически выясняющих между собой отношения.

Напротив бани был прекрасный пляж. Представьте себе длинную постепенно понижающуюся отмель с песчаным дном, не заросшую камышом и защищенную от ветра высоким берегом. В конце лета купание у нас не пользовалось особой популярностью. Но зато в последующие годы здесь были обязательные массовые купания питонов поротно. Ребята раздевались и выстраивались на берегу вдоль отмели, а затем, по команде, мчались наперегонки в брызгах и с дикими воплями до глубокого места. Это можно увидеть в фильме «Нахимовцы» снятом в 1945 году. Фильм есть на сайте «».

Сейчас, к сожалению, этого былого великолепия уже нет. «Главное здание» и банька разрушены временем, лестница, пирс, тропинка и берег озера в этом месте густо заросли и вообще не просматриваются.

А в правой части поля, примерно посередине дорожки, со стороны озера располагались группой три строения. В одном находился штаб лагеря, караулка дежурного офицера и канцелярия, в другом жил начальник лагеря капитан первого ранга С.А.Благодарев с женой, а сарай назывался, почему-то складом боепитания. И именно сюда, начиная со следующего, 1945 года, переместится центр лагеря. Напротив штаба, на поле, будет возведен довольно комфортабельный палаточный городок, состоящий из двух рядов больших армейских палаток, расположенных рядом с дорожкой. Каждая палатка на один взвод с одноэтажными топчанами и большим столом посередине. Между рядами палаток широкая аллея (линейка) для строевых мероприятий. В начале аллеи, у штаба, небольшая трибуна и мачта для флага, торжественно поднимаемого по утрам. А около «Главного здания», на бывшем нашем плацу, появится летняя столовая с крышей, но без стен и с дощатым камбузом.

Сейчас (по впечатлениям 2009 г.) на месте палаточного городка возведены бараки с пугающими обозначениями черной краской «Казарма №….» (странно, что для лагеря выбрана такая армейская терминология, а не морская типа «Команда …», «Экипаж …» и.т.д.).

Дальше по дорожке, но уже со стороны поля у правой границы лагеря, находился еще один небольшой деревянный двухкомнатный дом «Красная дача». Вначале там пребывала вторая рота, а затем, после ее отъезда в город, туда перебралась наша третья, так как и печка там была лучше, да и вообще дом теплее. Особнячок первой роты располагался дальше по дорожке, но уже на чужой территории.

От штаба вниз к озеру, шла тропинка, но до берега она не доходила, внизу сворачивала влево и соединялась с тропинкой от гранитного пирса. Справа от этой тропинки, метрах в пятидесяти за штабом, возвышалось странное сооружение неизвестного назначения. На склоне холма, на бетонном фундаменте высотой примерно в рост человека, пристроился маленький однокомнатный домик, по виду скорее веранда с большими окнами и наружной лестницей. В то лето ему применения не нашли, а в последующие два-три года, летом, там жили наши знаменитые учителя танцев Алла Васильевна и Владимир Борисович Хавские (в центре актового зала старого учебного корпуса).

Стоит упомянуть еще одно строение. Слева за оврагом, метрах в ста за пределами лагеря, красовался над озером изящный двухэтажный особнячок со шпилем, прозванный «дачей Маннергейма». В 1944 году дом стоял пустой, а в 1945 году буквально в день нашего приезда сгорел. Говорили, что там жили офицеры с семьями.

Все помещения лагеря, предназначенные для размещения рот, были оборудованы двухэтажными нарами. А вот дома и сараи окрестных деревень и хуторов, не относящихся к лагерю, стояли абсолютно пустыми, даже без мусора внутри, вероятно в пику нам финны увезли абсолютно все свое имущество. Не осталось даже сломанных или не нужных в хозяйстве предметов. Исчезли с озера и исправные лодки.

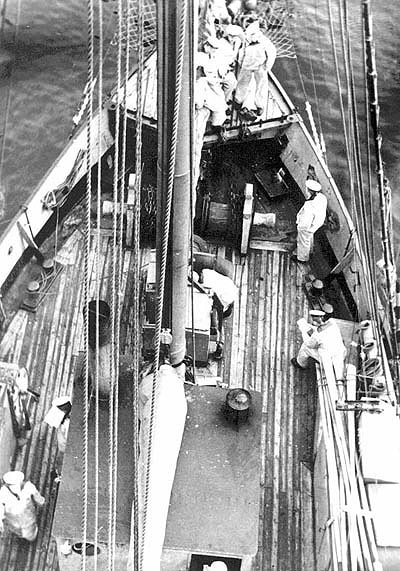

Вот так выглядел наш лагерь семьдесят лет назад. В 1946 году лагерь украсил прекрасный длинный деревянный пирс на сваях (на его фоне справа Владимир Иванович Туркин), предшественник существующего. На конце пирса в начале стояла застекленная будочка для дневального, с полевым телефоном для связи с дежурным по лагерю (в 1947 году эту будочку убрали, и пирс много потерял). Из города привезли флотилию шлюпок, легендарных шестерок (штук 8-10), и на озере началась гребная и парусная практика. До этого шестерки хранились напротив училища у парапета набережной, и были распределены по ротам. Весной мы их ремонтировали, шпаклевали, красили в шаровой цвет, наносили условный значок роты на флюгарки. Выскабливали стеклом потемневшие за зиму банки, рыбины, планшири, мачты и пропитывали их олифой, приводили в порядок весла, затем спускали шлюпки на воду Невы и, конечно, учились ими управлять. Летом шестерки стояли на бакштовах, у училищного бона (на месте «Авроры»).

Пирс. Июнь 2013 г.

Сейчас, наверняка, многим трудно себе представить, что роты совсем не тужили без всяких признаков современной цивилизации. Ведь в лагере не было: электричества, водопровода, канализации, радио, телефона и, в окрестностях, общественного транспорта и признаков торговых точек. И такое положение сохранялось все четыре года пребывания нашей роты в лагере. Но знайте, современные питоны, мы не завидуем Вам, друзья.

Как мы в лагере жили

Первые группы, прибывающие в лагерь, в том числе и наш заезд, какое-то время жили вперемежку, независимо от возраста, на втором этаже «Главного здания» с двухэтажными деревянными топчанами. Но по мере увеличения численности были сформированы роты. Первая рота это был 7 класс, пятая рота 3 класс. Наша третья рота - 5 класс, средний возраст ребят 12-13 лет. Третьей ротой мы были четыре года подряд, пока первая не закончила училище. Роты были поделены на три взвода. Помню, что деление нашей роты производилась по ранжиру, ребят выстроили в шеренгу по росту и разделили на три части. Я попал в третий взвод самых маленьких, стоящих на шкентеле шеренги.

Командиром нашей роты был назначен обаятельнейший человек, капитан Щенников, в которого мы буквально влюбились. Он неохотно рассказывал о себе и о войне, но долгими осенними вечерами мы из него кое-что выудили. Командир воевал в морской пехоте на Ленинградском фронте. Был он несколько раз ранен, но последнее ранение осколком в грудь оказалось самым тяжелым. Несмотря на усилия врачей, ему становилось все хуже и хуже, началось воспаление, командир оказался в госпитальной палате безнадежных и не мог ходить. Он был убеждён, что спасло его чудо. Палатная сестра принесла орехи и стала угощать своих подшефных. У Щенникова кусок ореха попал «не в то горло». В результате, начались судороги, спазмы, кашель и, наконец, спасение, вся гадость, накопившаяся в организме, пошла горлом. Начался процесс выздоровления, но, конечно, не полного. Заменил Щенникова капитан 3 ранга И.И.Ростов.

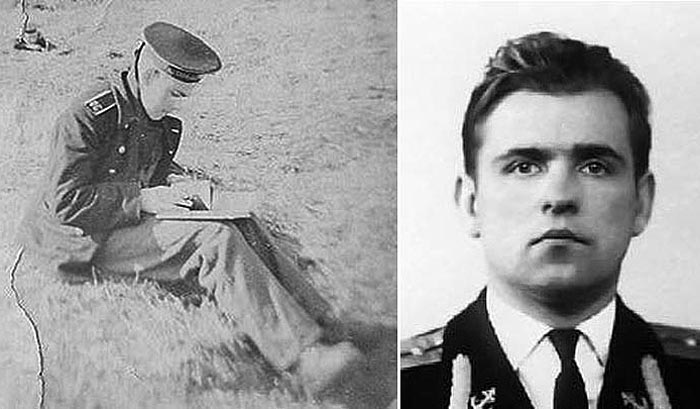

Офицер-воспитатель Иван Гаврилович Гаврилов. Командир роты Николай Иосифович Ростов. Офицер-воспитатель Николай Александрович Казаков.

У командира в подчинении были два помощника: старшина роты (старшина первой статьи) и его зам (старшина второй статьи) фамилии их, к сожалению, в памяти не сохранились. Офицеры воспитатели во взводах появились после возвращения в училище. Офицером-воспитателем нашего третьего тогда взвода назначили лейтенанта Ивана Гавриловича Гаврилова. Нам повезло, он оказался необычайно остроумным, справедливым и очень порядочным человеком с природными педагогическими способностями. Иван Гаврилович был нашим бессменным воспитателем вплоть до окончания училища (уже в звании капитан-лейтенант). А наша связь с ним не прерывалась вплоть до его кончины в 2002 году в возрасте 87 лет. Бессменным офицером-воспитателем 2 взвода был лейтенант Н.А.Казаков, любимец всех ребят.

Установился распорядок дня. Поначалу утром была зарядка на плацу, но вскоре, к нашей радости, она захирела и заглохла, так как у руководства не оказалось энтузиастов ее проводить. Затем, после завтрака утренняя линейка, это общее построение рот, перекличка, текущая информация, назначение суточного наряда и развод на занятия или хозяйственные работы.

На занятиях мы изучали биографию неведомого нам еще тогда Павла Степановича Нахимова и основы строевой подготовки. Довольно быстро все освоили премудрости устава: приветствия, подход с рапортом, повороты и развороты на месте и на ходу, строевой шаг, передвижение роты строем по-флотски, четверо в ряд (тогда как в то время в армии ходили по трое в ряд). После зачетов учебные строевые занятия прекратились и возобновилось при подготовке к парадам в 1945 году. Но помню, что ребята первое время с удовольствием передвигались по территории строем повзводно, четко выполняя команды «правое или левое плечо вперед».

Хозработы назначались для приведения в порядок территории и для разного рода такелажных работ: погрузка, разгрузка, переноска и.т.д. Например, припоминается, что поздней осенью мы копали картошку на бывших финских огородах. Но обычно все это не занимало более одного-двух часов, а затем, время до обеда, а потом и до ужина было свободными. Вечером, после ужина, еще одно общее построение с перекличкой.

Наряд состоял из дежурного офицера и старшины, его помощника, рассыльных при штабе, дневальных по ротам и на кухню, часовых к грибкам. Грибков на территории было три. Самым неприятным, даже жутким был грибок - «пост № 3». Располагался он на дорожке у левой границы лагеря на дне оврага, под нашим тогда домом. В овраге густо росли лиственные кусты и деревья, вечером там рано темнело, звуки от лагеря до этого грибка почти не доносились. Терялась связь с лагерем, возникало чувство беззащитности. Часовой, назначенный к этому грибку, обычно самовооружался железной палкой. В случае тревоги надо было лупить этой палкой по подвешенной железяке, вызывая подмогу. Но ребята храбро держались и этот пост не покидали.

Нелюбовь к этому посту была еще и потому, что в брошенной жителями деревеньке Хяме (теперь Пушное), и на окрестных хуторах прятались скрывающиеся от властей нелегалы, скорее всего дезертиры, хорошо вооруженные. По непонятной причине (возможно, для развлечения), они несколько раз имитировали нападения на лагерь, внезапно открывая частую и беспорядочную стрельбу сразу за оврагом. Наши старшины и матросы хватали оружие и бежали отражать «атаку», а за ними, конечно, устремлялись и ребята. Ротные офицеры преграждали дорогу, стараясь перехватить хоть бы часть бегущих на врага питонов и выстроить их, для безопасности, на плацу. Тем не менее, нападавшие так и не были пойманы. А вот одиночная стрельба за оврагом, особенно по вечерам, была обычным фоном нашей жизни.

Но существовали мы с этой публикой довольно мирно, инцидентов не было. Хотя пешеходов в районе лагеря они неоднократно грабили, как в 1944, так и в следующем 1945 году, и поэтому путь от железнодорожной станции Каннельярви (около 10 км.) до района лагеря был опасен.

Футбольное поле. Июнь 2013 г.

Свободного времени у нас было много, но начальство не прилагало каких-либо усилий, чтобы его заполнить. Вероятно, по своему составу администрация тогда была совершенно случайной, не нацеленной на какую-либо систематическую воспитательную работу. Никаких наработанных пионерских радостей: как-то коллективных игр, спортивных соревнований, походов, самодеятельность и.т.д. у нас и в помине не было. Может быть, в какой-то степени, это проясняет такой, запомнившийся случай. Группа ребят из старшей роты соорудила из тряпок мяч и начала гонять его по плацу. И что тут началось, суть гневных воплей персонала был такой: «хулиганы, мол, неблагодарные, государство и мы о них заботятся, а они не берегут обувь» (еще не кончилась война). Мяч отняли и уничтожили. Два раза в лагерь приезжала кинопередвижка. Оба раза натягивали экран, мы рассаживались и начинали смотреть фильм «Чапаев», но дальше начальных кадров дело не шло, движок чихал и глох, а киномеханики не могли его почему-то реанимировать.

Сведения о внешнем мире и о положении на фронтах лагерь получал из газет, которые с некоторым опозданием доставлял нам форд. Газеты подшивались и хранились в столовой.

Альберт Афанасьевич Гальцев, Олег Вячеславович Щербаков, профессор, Юрий Михайлович Таиров, профессор, Александр Васильевич Корнилов. Санкт-Петербург, Юбилейные торжества, июнь 2009 г.

Но коллектив ребят прекрасно самоорганизовывался. Запомнились мне, например, такие сценки: в столовой, питон нашего взвода Олег Щербаков (Лёка), в дальнейшем золотой медалист, капитан 1 ранга, профессор, рассказывает малышам по памяти, сказки и сюжеты детских книг, а те слушают, буквально замерев с открытыми ртами. Роты, поделились на небольшие группы по интересам и приятельским отношениям и сами придумывали себе занятия на каждый день. Я с удовольствием и грустью вспоминаю замечательных ребят нашей постоянной тогда компании, это Рева Тювилев, Марлен Григорьев, Эрвилий Величко, Володя Осипчук, Алик Можейко, ну и я, Александр Корнилов. Некоторых из них уже нет в живых.

Озеро Нахимовское. 2009 г. Фото Мустафина Рината.

Поначалу в фокусе наших интересов был лес, окрестные деревни и хутора. Лес был полон черники и, не имея конкурентов из города, мы ею объедались. Штаны и форменки робы у всех были в обильных черничных разводах. Периодически проводились походы рот за черникой для камбуза. Меркой, в нашей роте, была пустая банка от американской тушенки. Выполнившим норму, старшина роты давал выстрелить из винтовки.

Окрестности притягивали нас и как арена недавних военных действий. В лагере существовало абсолютное убеждение, что с финской стороны здесь держал оборону женский «батальон смерти», хотя до сих пор неизвестно, так ли это было на самом деле. Но для нас это наглядно подтверждалось элементами форменной женской одежды: юбками, куртками и туфлями, валяющимися во дворах многих брошенных домов (что естественно вызывало шутки об успешных действиях наших солдат), единственное, что финны не забрали с собой. Но оборудованных позиций, не считая нескольких небольших минных полей, в окрестностях лагеря не имелось. Только в поселке Каннельярви были следы местных боев. Например, на центральной площади, у кирхи, валялись разбитые передки от орудий, гильзы от снарядов, в том числе и крупнокалиберных, как стреляные, так и с пластинчатым порохом внутри, но уже без снарядов.

Семиклассники в столовой лагеря на озере Нахимовском. Июнь 2013 г.

Но оружие, по общему убеждению, должно было храниться в тайниках, так как финны при эвакуации не могло его увезти, и, скорее всего, припрятывали. И наша компания, так же как и другие, усердно лазила по чердакам и подпольям пустых домов, но безуспешно. Более доступной добычей были патроны и артиллерийский порох, пластинчатый и трубчатый. Однажды нам крупно повезло, в одном из сараев, на брошенном хуторе, мы обнаружили вскрытый ящик с отечественными винтовочными патронами (не исключено что он был припрятан ребятами других рот), упакованными по 25 штук (пять обойм) в картонные коробочки-пачки треугольной формы. Вероятно, в этом везло и другим, так как патронов всевозможных типов и калибров, даже зажигательных и разрывных, по рукам ходило немало. Встречались гранаты и мины. А вот у знаменитого оружейного фаната Бори Шикова из 5 роты, имелся ржавый немецкий карабин, который он прятал, где-то в лесу. Из этого карабина нашей компании однажды удалось пострелять, расплатившись немецкими патронами, и хотя они были в большом дефиците, нам удалось их раздобыть, обменяв по грабительскому курсу на отечественные.

Любопытство толкало нас и на некоторые эксперименты с боеприпасами.

Например, было тщательно исследовано, насколько опасно, стоя у костра, бросать в огонь патроны. Ну что же еще с ними было тогда делать. Выяснили, что опасности нет. Или, в чем секрет немецких гранат на длинных ручках, не имеющих привычных деталей: запала с капсюлем и ударного механизма. Мы разобрали несколько гранат, и у одной даже полностью разломали деревянную ручку, но эту «тайну» мне удалось раскрыть только теперь, покопавшись в интернете.

Несколько раз энтузиасты из старших рот организовывали экспедиции добровольцев на «» в сторону поселка Рощино. Такой поход занимал время от завтрака до ужина, вызывая переполох у наших начальников, обнаруживших в обед бесследное исчезновение довольно многочисленной группы их подопечных из разных рот. В нашем взводе любителем таких походов были Валя Земский и Никита Астафьев. И когда ребята, нагруженные трофеями, к вечеру благополучно возвращалась, то от радости никого даже не наказывали. А так питонов, нарушивших дисциплину, в назидание другим, ставили по стойке смирно на краю плаца у всех на виду, что же с нас еще можно было взять. К счастью, в то лето в лагере не было несчастных случаев с оружием или боеприпасами (хотя встречается и другое мнение), думаю, что пацаны военного времени, умели осторожно обращаться с этими предметами. Да и про серьезно заболевших слышно не было. Санчасть в лагере появилась только в 1945 году и разместилась как раз в нашей «Красной даче».

О войне напоминали и могилы двух наших солдат-разведчиков, похороненных в лесу недалеко от лагеря. Ребята сражались до последнего патрона о чем свидетельствовали многочисленные винтовочные гильзы на земле. Сейчас на их захоронении стоит памятник, а тогда только два аккуратных длинных песчаных холмика с пилотками в головах. В лагере не было человека, который не побывал бы здесь и не подержал бы эти пилотки в руках. На внутренней стороне пилоток фамилии бойцов, а на отворотах воткнутые и незаржавевшие тогда еще иголки с накрученными нитками белого и черного цвета.

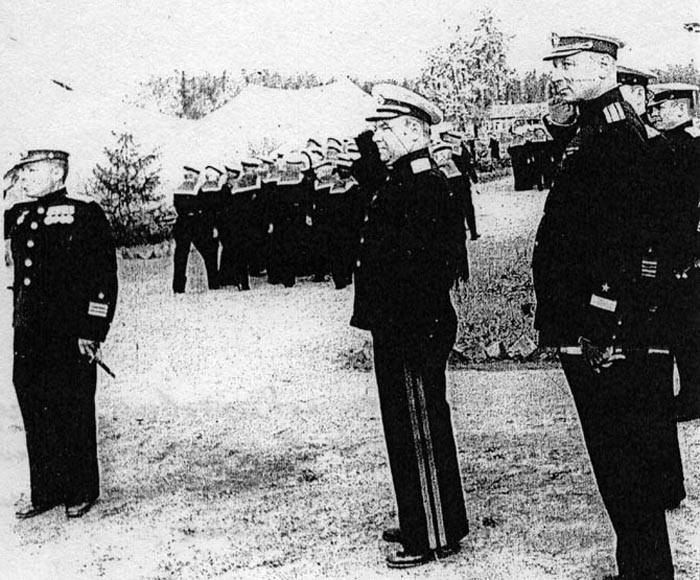

Смотр строевой подготовки в лагере. 1945 год. Слева направо: командир 1 роты капитан 3 ранга Дегтярев Сергей Николаевич, инспектор ВМУЗ генерал-майор Татаринов Алексей Николаевич, начальник училища капитан 1 ранга Изачик Николай Георгиевич.

Остались в памяти посещения лагеря начальником училища Николаем Георгиевичем Изачиком. Собственно говоря, мы его увидели здесь впервые и с интересом присматривались. Возможно, с ним приезжал и генерал-майор Алексей Николаевич Татаринов, курирующий училище от управления ВМУЗ. Мы тогда еще плохо ориентировались, кто есть кто. Все годы учебы мы часто видели Татаринова в училище и в лагере. Несмотря на суровое выражение малоподвижного азиатского лица и неприступную манеру держаться, чувствовалась его искренняя о нас забота. Кстати, похоронен Николай Георгиевич на Серафимовском кладбище, недалеко от захоронения А.Н.Татаринова, и на том же кладбище С.А.Благодарев.

Нам повезло в тот год с погодой, лето и осень были солнечными, сухим и тёплыми. Но дни, к огорчению, постепенно становились все короче. Стало рано темнеть, электричества не было, и с конца сентября у нашей роты появилось новое увлечение. Вечером, лёжа на нарах и развернувшись головами к проходу, при свете ротного керосинового фонаря, а чаще вовсе без него, в темноте (вероятно керосин был в дефиците), мы по несколько часов подряд с удовольствием пели. В репертуаре были все песни, которые только удалось коллективно припомнить. Например, мой друг, одессит Игорь Кириллов внес весомый вклад черноморскими «шедеврами». Один из офицеров, приехавших в лагерь по делам, зная, вероятно, о нашем увлечении, привез «в себе» только что появившуюся в городе песню «Ладога» и по памяти пропел ее несколько раз, пока мы накрепко не запомнили слова и мелодию. Эта, чисто ленинградская песня стала нашей любимой. Привычка петь пристала к нашей третьей роте навсегда. Вплоть до окончания училища мы пополняли репертуар, и почти ежедневно пели после отбоя и в спальном корпусе, и когда жили на «Авроре», в летних походах, и вообще всегда, когда появлялась такая возможность.

Павловский Владимир Вадимович, участник Великой Отечественной войны. Кириллов Игорь Константинович.

Необыкновенным, для того военного времени с ранними суровыми зимами, было и то, что до конца нашего пребывания в лагере снегопадов не было. Похолодало где-то в середине октября и, хотя морозов не было, озеро замерзло, и только у противоположного берега образовалась большая полынья, куда интенсивно приводнялись запоздавшие стаи уток. Поверхность льда оказалась совершенно чистой, зеркально-гладкой, голубой и прозрачной, образовавшаяся при полном безветрии и отсутствии снега. А в дальнейшем выпавший снег с озера сдувало ветром. Стояли солнечные дни, и замерзшее озеро сверкало, такой красоты я больше никогда не видел. К этому времени нас утеплили, снабдив шинелями, валенками, шапками, кальсонами, и вектор наших интересов частично переключились на озеро.

Капитан-лейтенанту прислали из города коньки-бегаши. Вероятно, до войны он имел отношение к конькобежному спорту, так как владел такими сложными для маневров коньками блестяще. Помнится, как он, закинув руку за спину, легко скользил по льду. Но долго красоваться ему не удавалось. Мы, сбросив шинели на лед, с энтузиазмом носились всей ротой, пытаясь окружить и поймать нашего командира, или хотя бы запятнать. Но тщетно, командир включался в игру и, подогревая азарт, сам создавал ситуации, в которых, казалось бы, выхода у него нет, но затем ловко выскальзывал из ловушек. Эти игры нам очень нравилось и прекрасно запомнились.

Другим увлечением стала своеобразная рыбалка. Рыболовы разбредались по озеру, стараясь сквозь прозрачный лед разглядеть спинки вмерзших снизу рыб, в основном плотвы, окуней и подлещиков. Обнаруженные рыбьи тушки вырубались, а затем поджаривались в бане на металлической поверхности плиты. Известен даже случай когда в баньке была сварена настоящая уха силами Олега Щербакова и Марата Рахимова.

Олег Вячеславович Щербаков в нахимовские годы и в 1964 году.

Но заморозки внесли и усложнения в нашу жизнь. Дело в том, что в теплое время водоснабжение лагеря, то есть наполнение бака в сарае на хозяйственном дворе водой, производилось с помощью ручного пожарного насоса-помпы. Шланг от насоса спускался с обрыва в озеро и всасывал воду с конца пирса. Это устройство имело коромысло с поперечными ручками на концах. Качать воду надо было вчетвером, по два человека с каждой стороны. Качали обычно матросы, старшины и добровольцы из рослых ребята. С наступлением холодов вода в насосе и шланге замерзала, и от этого замечательного механизма пришлось отказаться. Выход был один, носить воду из озера в бак вручную. Это выглядело так. На работу выходили повзводно, поочередно из всех рот, еще не уехавших в город. Кажется, что норма на одного была 20 ведер. Старшина или матрос, стоя на конце пирса, черпал воду из озера и передавал ведро очередному водоносу из питонов. С ведром (некоторые поначалу брали сразу по два) надо было подняться на хозяйственный двор и передать его другому матросу, который заливал воду в бак (чтобы вода в баке не замерзала, в сарае была небольшая печка). Казалось бы, все просто, но вода из ведер расплескивалась, и ступеньки лестницы постепенно обледеневали. Когда по лестнице ходить становилось уже опасным, мы начинали подниматься и спускаться прямо по склону, сперва в лоб, а затем зигзагами. И было вполне обычным делом, когда питон, поскользнувшись, съезжал с обрыва со своим ведром воды к пирсу на заднице. Выполнив норму, взвод уходил сушиться, а матросы скалывали лед со ступенек и склона, готовясь к следующему дню. Вообще-то матросам прилично доставалось, тем более что на них лежал полный комплект других обязанностей по обслуживанию лагеря, к которым воспитанников не привлекали, в том числе и по обеспечению камбуза и всех печек дровами.

Скорик Петр Федорович, старшина 2 статьи, помощник офицера-воспитателя, Семенов Вячеслав Александрович, мичман, старшина роты, Новожилов Борис Васильевич.

На седьмое ноября ребята первого взвода устроили нам прекрасный подарок. Для этого сплющили горловины двух крупнокалиберных снарядных гильз, наполненных порохом, и вморозили их вертикально в лед на озере. Подобие бикфордовых шнуров было изготовлено из сшитых нитками пластин артиллерийского пороха. Объявили о сюрпризе и, когда зрители заняли места, подожгли шнуры. Фейерверк получился необыкновенно эффектным.

Постепенно население лагеря начало редеть. Вначале уехали в город старшие роты, затем младшие, и наша третья рота осталась в одиночестве почти до Нового года. Но пришел конец и нашей беспечной жизни. Наступило время отъезда. И тут нам тоже сказочно повезло, до станции Каннельярви рота легко дошла по подмерзшей, слегка заснеженной дороге походным строем. А буквально через пару дней после переезда, начался первый за эту зиму обильнейший снегопад, который наверняка намертво отрезал бы нас в лагере от внешнего мира. Снег завалил набережную перед училищем. Снега было столько, что питонам и матросам кадровой команды пришлось, проваливаясь в снег по пояс, откапывать училищные машины, ночующие на постоянной стоянке у парапета напротив главного входа и пробивать им дорогу до моста. По набережной, во все годы нашего пребывания, не было сквозного проезда. Так что в районе лагеря снега, наверное, было не меньше. Вот, пожалуй, почти и все, что осталось в памяти о лагере 1944 года. И для нас начался следующий этап нахимовской жизни.

Стоит только добавить, что наша 3 рота была в лагере 4 сезона с 1944 по 1947 год. А летом 1948 года мы вместо лагеря, прямо от нашей Петроградской набережной, отправлялись в шлюпочные парусно-гребные походы (круизы) на 16-ти весельных баркасах. Походов было три. Первый в Кронштадт. Второй по Неве до «Орешка» и далее по «Дороге жизни» от Осиновца до Кабоны через Ладогу. Оба раза нас сопровождал и опекал морской буксир «Мста». Третий поход был в Выборг совместно со шхуной «Учеба», на которой практиковались тогда «подготы». К борту шхуны мы должны были швартоваться три раза в день для получения завтрака, обеда и ужина. Но из-за различий в прокладке маршрутов мы несколько раз оставались без обеда и ужина. Трудным оказался и последний день перехода из Выборга. Встречный ветер и штормовая погода привели к тому, что наши баркасы смогли добраться до места рандеву с «Учебой» только под утро, умудрившись посидеть на камнях у Толбухина маяка. А в 1949 году мы уже на шхуне «Учеба» посетили Таллин и Ригу.

На борту «Учёбы». - В.Брыскин «Тихоокеанский Флот». - Новосибирск, 1996.

Еще добавлю. Все годы нашей учебы летом остро стоял вопрос о заготовке дров на последующий сезон для котельной и камбуза училища. Дрова доставляли на деревянных баржах и швартовали их прямо к набережной напротив училища. Разгрузочной техники не было и в помине. Объявлялся аврал. В течение нескольких дней питоны перед отъездом в лагерь, матросы кадровой команды, ротные офицеры и старшины, как муравьи, поштучно перетаскивали двухметровые плахи на берег по сходням и укладывали в громадный штабель у парапета стрелки. Припоминается, что в штабеле запасалось до 3000 кубометров дров. В течении зимы дрова перевозились во двор училища. В 1948 году баржи запоздали, роты и часть кадровой команды уехали в лагерь, и разгрузка легла в основном на плечи нашей 3 роты в промежутках между шлюпочными походами.