–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ö–Α–Κ –Ζ–Α―â–Η―²–Η―²―¨ ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²―Ä―É–±–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥ –Ψ―² –Ψ–±―Ä–Α―¹―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Ψ–Ζ–Η–Η

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 19.09.2013

0

19.09.201310:4319.09.2013 10:43:03

–Γ–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ–•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹–Μ–Α –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –¥–≤–Β –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²–Η βÄî ―Ö–Α–Μ―è–≤–Α –Η –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ï―¹―²―¨ –Β―â―ë –Η ―²―Ä–Β―²―¨―è βÄî –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ–Ψ–Β –Η–Φ–Η –Ϋ–Β–≤–Β–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Η―²–Α–Β―à―¨ –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―²―¨―é –ü―É―²–Η–Ϋ–Α –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ¬Ϊ–ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ –Δ–Α–Ι–Φ―¹¬Μ. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―²―¨―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≥–Α–Ζ–Β―²―É. –£ –Γ–®–ê –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–ö–Β―²―΅―É–Φ¬Μ, –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–Β ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Ψ–Ι –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Β–≥–Ψ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Η–¥–Ε–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Κ–Μ–Η–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–ö–Β―²―΅―É–Φ–Α¬Μ βÄî ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ¬Ϊ–™–Α–Ζ–Ω―Ä–Ψ–Φ¬Μ, –Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –±―é–¥–Ε–Β―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Η–Φ–Η–¥–Ε –Ϋ–Β ―²―Ä–Α―²–Η―², –Α –≤―¹–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―² –≤ ¬Ϊ–ö–Β―²―΅―É–Φ―É¬Μ –Η–Ζ ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Κ. –ö–Α–Κ –±―΄ ―²–Α–Φ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ, –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–ö–Β―²―΅―É–Φ¬Μ ―¹―É–Φ–Β–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –≥–Α–Ζ–Β―²―É ¬Ϊ–ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ –Δ–Α–Ι–Φ―¹¬Μ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –Ω―É―²–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―¹―²–Α―²―¨―é –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Κ–Β ¬Ϊ–€–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ, ―΅―²–Ψ –≥–Α–Ζ–Β―²–Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è. –Γ–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Α –Η ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, –Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ¬Ϊ–™–Ψ–Μ–Ψ―¹ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η¬Μ, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η. –½–Μ―΄–Β ―è–Ζ―΄–Κ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –ü―É―²–Η–Ϋ―É ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―É. –ï–≥–Ψ ―¹―²–Α―²―¨―è ―¹―É–Φ–Β–Μ–Α –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹. –Γ–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –†–Ψ–±–Β―Ä―² –€–Β–Ϋ–Β–Ϋ–¥–Β―¹, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Μ―é–±–Η―² ―΅–Η―²–Α―²―¨ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Ϋ–Α –¥–Β―¹–Β―Ä―², –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ βÄî ―²–Α–Κ―É―é ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–≤–Ψ―²–Ϋ―É―é ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―é –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―²―¨―è –ü―É―²–Η–Ϋ–Α. ¬Ϊ–€–Ϋ–Β, ―²–Η–Ω–Α, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Ι –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É –≤ –ö–™–ë, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Η ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―². –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –Γ–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –€–Α–Κ–Κ–Β–Ι–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β―â–Β –Ε–Η–≤–Β―² ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η –Φ–Η―Ä–Β, ―¹―²–Α–Μ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―à–Β―² ―¹―²–Α―²―¨―é –≤ ¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–¥―ɬΜ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Γ–Η―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ –Ψ–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―², –Ϋ–Ψ –Φ–Β―à–Α―²―¨ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹―É –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è. –†―è–¥ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β,―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Η ―Ä–Β―à–Α―², –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ –Γ–Η―Ä–Η―é –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨, –Ζ–Α―²–Ψ –≤ –Γ–®–ê ―É–≤–Α–Ε–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Α–≤–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, –Ψ ―΅–Β–Φ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Η–¥–Β―² ―Ä–Β―΅―¨. –Γ―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –Φ–Β–≥–Α–Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―², –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤―¹–Β –Α―Ä–Α–±―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨ –≤ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Β ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Α–Μ―é―²–Ψ–Ι –Η –¥–≤―É–Φ―è ¬Ϊ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―â–Η–Φ–Η¬Μ βÄî –Γ–Α―É–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Α–≤–Η–Β–Ι –Η –ö–Α―²–Α―Ä–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –½–Α–Ω–Α–¥―É, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–±―è –Ζ–Α–≥–Ϋ–Α–Μ–Η, ―²–Ψ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ, –Ϋ–Α –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―². –≠―²–Ψ –Ϋ–Α –±―É–Φ–Α–≥–Β. –†–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Η―Ä–Α–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ. –£ –Ω–Ψ―΅–Β―²–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β–Φ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ω–Α―Ä―²–Η–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –ë―΄–Μ–Η –Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Φ―΄ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―É. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–≥–Β–Ϋ―² –≤ –‰―Ä–Α–Κ–Β –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ω–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β¬Μ –Φ―É–Μ―¨―²–Η–Κ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄―Ö (―΅–Η―²–Α–Ι βÄî –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄―Ö) –Η―Ä–Α–Κ―Ü–Β–≤ –Ψ―² –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–ΗβÄΠ –Ω–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―É―¹–Ψ–≤. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≥―Ä–Α–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―Ä―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ–± –Α―Ä–Α–±―¹–Κ–Ψ–Φ –±―É–¥―É―â–Β–Φ –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä. –î–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ ¬Ϊ–Α―Ä–Α–±―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―¹–Ϋ―΄¬Μ. –ï–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –Η―Ä–Α–Κ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ω―΄―²―É. –ü–Ψ ―¹―É―²–Η, –Η―Ä–Α–Κ―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –¥–Μ―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –€–Η―Ä–Α –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Β―², ―Ä–≤―É―²―¹―è –±–Ψ–Φ–±―΄ –Η –Ϋ–Α –¥–Ϋ―è―Ö –≤–Ζ―Ä―΄–≤ ―É–Ϋ–Β―¹ –Β―â–Β 20 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ü–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è, –Ω―Ä–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ. –£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –Β―¹―²―¨ ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –‰―Ä–Α–Κ–Α. –½–Α―²–Ψ –Ψ–Ε–Η–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ–Β―². –ü–Ψ ―²–Β–Φ–Ω–Α–Φ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Α―Ä–Α–±―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Α–Μ–Η―³–Α―²–Α¬Μ –Γ–®–ê ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α―é―² –Ψ―² ¬Ϊ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²―΄¬Μ. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α. –£–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö ¬Ϊ–Α―Ä–Α–±―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―¹–Ϋ―΄¬Μ –¥–Ψ –Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è –Β―â–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Φ–Η―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Δ―É–Ϋ–Η―¹–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²―΄―΅–Κ–Η, ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―Ö–Ψ―²―è―² –Ζ–Α―è–≤–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Η ¬Ϊ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―â–Η―Ö¬Μ ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Η―Ä–Η―²―¹―è. –Γ–Α―É–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –ê―Ä–Α–≤–Η―è ―¹―΅–Η―²–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Η―¹–Μ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Κ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Β–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―², –Η –≤ –ï–≥–Η–Ω―²–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –ë―Ä–Α―²―¨–Β–≤-–Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ. –ö–Α―²–Α―Ä, –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Μ–Β–Ε–Α―² –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Η―¹–Μ–Α–Φ–Η–Ζ–Φ–Α, –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄, ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Η―Ä―É―é―â–Η–Β –‰―¹–Μ–Α–Φ. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ –≤ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―² –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –¥–Α–Μ–Β–Κ–Α –Ψ―² ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―² ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Η –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –±–Ψ―Ä―é―²―¹―è –≤ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Β. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Γ–Η―Ä–Η–Η. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄, –Γ–Η―Ä–Η―è βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –≤ 20-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–Ϋ–Α―Ö ―²―É―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η―è―Ö ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±. –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Μ―è –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Γ–Η―Ä–Η―é –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤. –Γ–Η―Ä–Η―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η–¥–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–≥―Ä–Ψ–Ι. –‰ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―³–Β―Ä–Β –Β–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ–Η –Γ–Α―É–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Α–≤–Η–Η –Η –ö–Α―²–Α―Ä–Α. –ù–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η –¥–≤–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä―É―é―² –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―é―é –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –≤ –Γ–Η―Ä–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―² –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―³–Β―Ä–Β. –£ ―ç―²–Η –¥–Ϋ–Η –Γ–Α―É–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –ê―Ä–Α–≤–Η―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Α―Ü–Η―é –Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à―É―é―¹―è –±–Ψ–Φ–±–Β–Ε–Κ―É –Γ–Η―Ä–Η–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –±–Ψ–Β–≤–Η–Κ–Α–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β–Φ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² –≤ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Μ–Α–Φ―¹–Κ–Η―Ö –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι. –£ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –≤ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≥–Ψ―¹―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Γ–®–ê. –ü―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β–Φ –Α―Ä–Α–±–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –‰–Β―Ä―É―¹–Α–Μ–Η–Φ–Β. –ü―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä –ù–Β―²–Α–Ϋ―¨―è―Ö―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―É―²–Η–Μ, –Η –Ψ–±–Α –¥–Β―è―²–Β–Μ―è –±―΄–Μ–Η –≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η. –ö–Β―Ä―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Η–Μ –Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹ –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Α –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄ –¥–Μ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –û–û–ù. –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä ―Ä–Β―à–Η–Μ ―Ä―΄–≤–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ―É―é ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹: ¬Ϊ–· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹―è–Κ–Α―è ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Η–Μ―É¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –ö–Β―Ä―Ä–Η –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η–Η –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Γ–®–ê –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―²―¹―è –Ω―É―¹―²―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –±―΄ –Η―Ö –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –‰―Ä–Α–Ϋ –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –ö–Ψ―Ä–Β―è. –ù–Β―²–Α–Ϋ―¨―è―Ö―É –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―É―é –Ω–Β―¹–Ϋ―é –Ω―Ä–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄-–Η–Ζ–≥–Ψ–Η. –ö–Β―Ä―Ä–Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –ù–Β―²–Α–Ϋ―¨―è―Ö―É –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―²―è, –≤―¹–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –Γ–®–ê –Ψ―²―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Ζ–Α ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥–≤–Η–Ε–Β―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―É, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Φ –≤―¹–Β–Φ. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―¹–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ―΄ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―²–Α ―²–Β–Φ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β–Φ –Η –ü–Α–Μ–Β―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –û–±–Α ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ―É―é ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Β –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Α–Μ–Β―¹―²–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η, –Α –ö–Β―Ä―Ä–Η –¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Γ–®–ê ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―¹―ë –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ¬Ϊ–Ϋ–Α―à–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Κ –Φ–Η―Ä―É –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –ü–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―è –≤ ―¹–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―΄–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―²―¨ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –Γ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ω―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¨ –Κ ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –ê―¹–Α–¥–Α. –ù–Ψ, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Β ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―¹–Μ–Α–Φ–Η–Ζ–Φ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ―²–Η―¹–Β–Φ–Η―²–Η–Ζ–Φ. –ü–Ψ–Κ–Α –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨ ―ç―²–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Η –ê―¹–Α–¥–Α –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η –Ψ―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Γ–Η―Ä–Η–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―². –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Η–¥–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–±–Ψ―Ä–Β –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Η –Α―Ä–Α–±―΄ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ ―É–±–Η–≤–Α―é―² –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Α―Ä–Α–±–Ψ–≤, ―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β? –ù―É –Η ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ê―¹–Α–¥–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ¬Ϊ–Α–Μ―¨-–ù―É―¹―Ä–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ψ ―¹–Β–±–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Ψ―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Α–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –î–Α–Φ–Α―¹–Κ–Β. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ –Ϋ–Β–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Α –Μ–Η–¥–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–ê–Μ―¨–Κ–Α–Β–¥―΄¬Μ –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ–Ι –Ω―΄―²–Α―é―²―¹―è ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι ―¹–≤–Ψ―é –≤–Μ–Α―¹―²―¨? –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ¬Ϊ–Ξ–Β―¹–±–Ψ–Μ–Μ–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Β–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ βÄî –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Α―Ä–Α–¥ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –‰–Β―Ä―É―¹–Α–Μ–Η–Φ–Β, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –Γ –ë―Ä–Α―²―¨―è–Φ–Η-–Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Η―Ö –≤–Β–¥–Β―²―¹―è –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Α―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η―Ö –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü―¹–Μ―É–Ε–± –≤ 30-–Β –Η 40-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –ë―Ä–Α―²―¨―è-–Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Β βÄî –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α, –Ψ―²―¹―é–¥–Α –Η –≤–Β―¹―¨ –Η―Ö –Α–Ϋ―²–Η―¹–Β–Φ–Η―²–Η–Ζ–Φ. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ –ë―Ä–Α―²―¨―è–Φ–Η-–Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Μ―é–±―è―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―². –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –≤ ―΅―¨–Η―Ö ―Ä―è–¥–Α―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¹―è –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤. –ï―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –≤ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É ¬Ϊ–Ω–Η–Μ–Η―²―¨¬Μ –±―é–¥–Ε–Β―²―΄ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –™–Η―²–Μ–Β―Ä, –Β―¹–Μ–Η –≤ –ï–≥–Η–Ω―²–Β –ë―Ä–Α―²―¨―è-–Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Β –≤―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ? –û–Ω―è―²―¨ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ–Α―è ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β 8-10 –Μ–Β―² –±―Ä–Α―²―¨―è–Φ–Η –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Η–Ζ –ë―Ä―é―¹―¹–Β–Μ―è, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Κ―²–Ψ –Η–Φ –Ω–Μ–Α―²–Η―² –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É βÄî –ï–Γ –Η–Μ–Η –ù–ê–Δ–û. –ë–Ψ―Ä―¨–±–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Α ―¹ –ê―¹–Α–¥–Ψ–Φ βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄ ―¹ –¥–Η–Κ―²–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―ç―²–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Κ –Ω–Α―³–Ψ―¹–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Ψ-–Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Ω–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ. –ï–Φ―É, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –Δ–Α–Κ, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Η–Ζ ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –†–Η―΅–Α―Ä–¥–Α –ë–Μ―é–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―è, –î–Ε–Η–Ϋ –®–Α―Ö–Η–Ϋ, –î–Ε–Ψ–Ϋ–Α –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –ö–Β–Μ–Μ–Η –ê–Ι–Ψ―²―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤―É ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –≤–≤–Β―¹―²–Η ―¹–Α–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤, ―è–Κ–Ψ–±―΄, –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –ê―¹–Α–¥ –≤–Β–¥–Β―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―² –≤ –Ϋ–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α. –½–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Η –±–Α–Ϋ–Κ–Η –Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–≥–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹―²–Ψ–Η―². –Γ–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―΄ βÄ™ –¥–≤–Α –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α –Η –¥–≤–Α ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α βÄ™ ―Ö–Ψ―²―è―², ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Μ―É―΅–Β–Ϋ―΄ –Ψ―² –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α–Φ, –≤―¹–Β –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±–Α–Ϋ–Κ–Η, ―É–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ. –ù–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―³–Η–Ϋ ―É–Ε–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Α–Ϋ―²–Η―¹–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ι –Η ―²–Α–Κ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―². –ù–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅―¨–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Μ–Β–Ε–Α―² –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―Ä–Α –Η ―Ä–Β―à–Η―²―¨, ―¹―²–Ψ–Η―² –Μ–Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β, ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α―é―â–Β–Ι ¬Ϊ–Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Α–Κ―²–Η–≤–Ψ–≤ –Η ―².–Ω. –ù–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –≤ –¦–Η–≤–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –ö–Α–¥–¥–Α―³–Η, ¬Ϊ–Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β¬Μ –≤ –Γ–®–ê –Η –®–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä–Η–Η. –Γ―Ä–Α–Ε–Α―è―¹―¨ ―¹ –ê―¹–Α–¥–Ψ–Φ, –½–Α–Ω–Α–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –Η ―¹ –‰―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Κ―É –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –½–Α–Ω–Α–¥–Α. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α ―¹–Η―Ä–Η–Ι―Ü–Α–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –‰―Ä–Α–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Φ–Β―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤ ―¹–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –ê―¹–Α–¥–Α. –ï–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―²―¹―è –Μ–Η―à―¨ –≤ ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β –Η―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α¬Μ. –ù–Ψ ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ–Η―¹―²–Α, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –≤ –Γ–Η―Ä–Η–Η –Ψ―² ―Ä―É–Κ –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥―É–Μ―è–Β―² –Ω–Ψ –½–Α–Ω–Α–¥―É ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η―è–Φ–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β―è―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Γ–€–‰ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Α–Κ―²–Η–≤–Η―¹―²–Α–Φ–Η. –£ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ω–Ψ ―¹–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η―é –ê―¹–Α–¥–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–¥–Β―à–Β–≤–Α―è –≤–Β―â―¨, –Η, –Ω–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Α–Ϋ–Α–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Β–≤―΄―¹–Η–Μ–Η 100 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤. –Γ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Η―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-–±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α. –î–Μ―è ―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Β―â–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–¥–Η–Ψ―²–Α–Φ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η ―¹–Μ―É―Ö–Η, ―΅―²–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ¬Ϊ–ê―¹–Α–¥ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―É–Ι―²–Η!¬Μ ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–≤―É―΅–Η―² ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―². 19 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.  –û―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ–Ϋ–Β―² –û―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ–Ϋ–Β―²–ù–Β –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨―¹―è. –û―¹–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ―Ä–Β. –ï–Ι –Η ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―². –‰ –≤ –Β―ë –Ω―Ä–Η―΅―É–¥–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Η–≥―Ä–Β –î–Α–Ε–Β –Ψ―Ö―Ä–Α βÄî –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ-–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è. –ù–Β –Κ―Ä―É―΅–Η–Ϋ―¨―¹―è. –û―¹–Β–Ϋ–Η –Μ―É―΅–Η –ü–Ψ–±–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Μ–Η, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨. –î–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ―¨―è –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ: –î–Β–Ϋ―¨ ―É―Ö–Ψ–¥–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ –Ϋ–Β–±―É –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Μ–Α - –ü―²–Η―΅―¨–Η–Φ ―¹―²–Α―è–Φ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ, –ù–Β –Ε–Α–Μ–Β–Ι ―É―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Α. –û–Ε–Η–¥–Α–Ϋ―¨–Β βÄî –¥–Ψ–±―Ä–Α―è –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α. –û―¹–Β–Ϋ―¨―é –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ ―΅–Η―¹―²―΄. –€–Β–Ϋ―¨―à–Β –Φ―É―Ö –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―΄―¹–Ψ―²―΄.  18 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.

19.09.201310:4319.09.2013 10:43:03

0

19.09.201310:3619.09.2013 10:36:31

–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, 19 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –®―²–Β–Ω–Α, –≤ 1945-1949 –≥–Ψ–¥―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–≤―à–Η–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Ψ―²―΄ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι 94-–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è.  –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1919 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β. –Γ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –½–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¨–Β –Η –±–Β–Ζ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² –≤ –î–Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –£ 1937 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä―É –±―΄–Μ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―¹ –£–£–€–Θ –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –£ 1941 –≥–Ψ–¥―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–Γ.–®―²–Β–Ω–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Β―Ö–Ψ―²―É –Η –±―΄–Μ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ –≤ 74-―é –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –€–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Γ―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―É―é –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –£–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Β –Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è 25-–Ι –™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –€–Η–Ϋ–Ψ–Φ―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ –Γ―²–Α–≤–Κ–Η –£–™–ö, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨. –£ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η―Ö –±–Ψ―è―Ö ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –±―΄–Μ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ. –½–Α ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―É―é ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄¬Μ –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –£ 1944 –≥–Ψ–¥―É –£.–Γ.–®―²–Β–Ω–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –î―É–Ϋ–Α–Ι―¹–Κ―É―é –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―É―é ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―é. –ü―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –î–Ϋ–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –î―É–Ϋ–Α―è –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –°–≥–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Η.  –£.–Γ.–®―²–Β–Ω–Α –≤ 1941 –Η 1944 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1945 –≥–Ψ–¥–Α –≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–Γ. –®―²–Β–Ω–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –½–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –£.–Γ.–®―²–Β–Ω–Α (1945βÄ™1949–≥.) –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Ψ―²―΄, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄–Φ, –Β–≥–Ψ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£.–Γ.–®―²–Β–Ω–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Φ–Ψ―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α ―É –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Μ―É―΅―à–Α–Μ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι¬Μ. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1947 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä―É –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι ―Ä–Η–Ε―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –≠―²–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Η –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Η –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Β –£–€–Λ, ―¹―²–Α–≤ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ-–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α.  –£.–Γ.–®―²–Β–Ω–Α –≤ 1952-–Φ –Η –≤ 1958 –≥–Ψ–¥―É. –Δ–û–Λ. –Γ 1975 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –®―²–Β–Ω–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è–Β―². –Γ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü―΄ –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é―² –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α ―¹ –î–Ϋ―ë–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è! –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –ß–Α―¹―²―¨ 2. –ß–Α―¹―²―¨ 3. –ß–Α―¹―²―¨ 4. –ü–Β―Ä–Β–Κ–Μ–Η―΅–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. 9 –Φ–Α―è 2010 –≥–Ψ–¥–Α  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

19.09.201310:3619.09.2013 10:36:31

0

19.09.201310:2819.09.2013 10:28:48

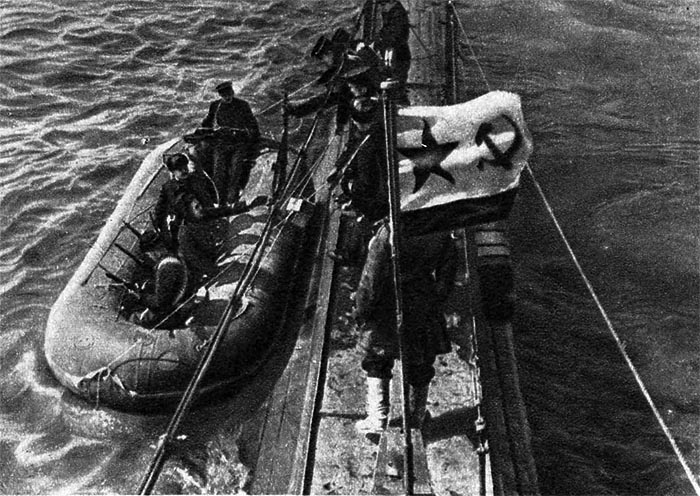

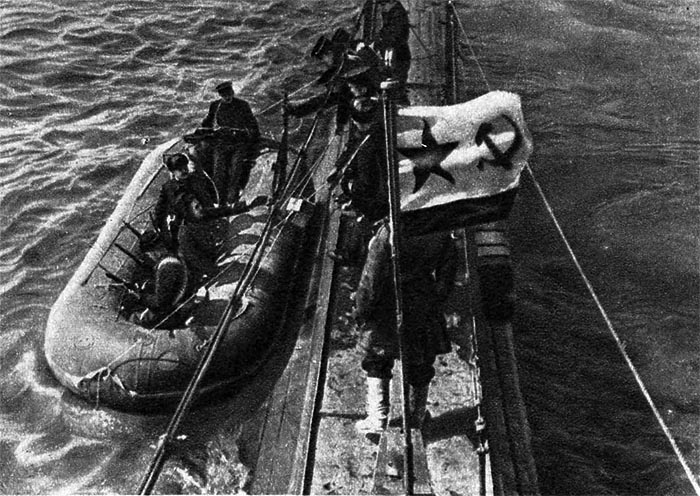

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–Ι. –£ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―Ä―è–¥―É ―¹–Η–¥―è―² (―¹–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ): –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –¦–Β–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –Γ–Α―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –†–Α–¥―΄―à–Β–≤―Ü–Β–≤, –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤. –Γ―²–Ψ―è―²: –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ê–≥–Α―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –ü–Α–≤–Β–Μ –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–≤–Α–Μ―ë–≤. –Λ–Ψ―²–Ψ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –Ξ–Α–Μ–¥–Β―è. - . –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–≥―Ä―É–Ω–Ω –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―Ü―΄. –‰–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―É–Ϋ–Κ―²―΄ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨ –Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö, –≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö. –‰, –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι. –ü―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Β–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―Ü–Β–≤, –Α –Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 30 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Η –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ-―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η ―¹–Β–±―è ―Ö―Ä–Α–±―Ä―΄–Φ–Η, ―΅–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –ù–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ε–Β―Ä―²–≤―΄. –ù–Α―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ù–Β–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –¥–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –™―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η–Μ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Α–Μ–Η –≤ ―¹―Ö–≤–Α―²–Κ–Β ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ. –ü―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η―è –Λ–Η–Ϋ–Φ–Α―Ä–Κ–Β–Ϋ –±―΄–Μ–Α –±–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η, –Ψ―² –ù–Α―Ä–≤–Η–Κ–Α –¥–Ψ –ö–Η―Ä–Κ–Β–Ϋ–Β―¹―¹–Α, –±―΄–Μ–Α ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤, –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ–Α―è –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ. –Γ–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η –≤―΄–≤–Ψ–Ζ ―¹―΄―Ä―¨―è –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ. –™―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η –Ψ–± –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Α―Ö, ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ω–Ψ―¹―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―¹–Η–Μ–Α–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è―Ö. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―É–¥–Α―Ä―΄. –Δ–Α–Κ–Α―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―Ö–Β–Φ–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²―É –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è–Φ –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Φ –Ω―É―²–Η –Η―Ö ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.  –£ –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –≤―¹–Β―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –≤–Β―Ä–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Α–≥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ζ–Α–≤–Β―Ä–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ. –Θ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü–Β–≤ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―΄, ―É –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Η ―¹–Β–≤–Β―Ä―è–Ϋ βÄ™ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Α–≥–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β, –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Ι ―²―΄–Μ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α –¥–Μ―è –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –‰–Φ–Β–Μ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ψ–± –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α―²–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Η–Μ –≤ 1944 –≥–Ψ–¥―É. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –≤ ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι. –ê –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≤–Β―Ä–±–Ψ–≤–Ψ–Κ 1942-1943 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É―²―¨, –Ζ–Α―²–Β–≤–Α―è ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Α–≥–Β–Ϋ―²―É―Ä–Ϋ―É―é –Η–≥―Ä―É. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β–Ϋ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è ―à–Α–±–Μ–Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ βÄ™ ¬Ϊ–≤―΄―à–Μ–Η―²–Β ―¹–≤―è–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ι―²–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥, –Ϋ–Ψ–≤―É―é ―Ä–Α―Ü–Η―é, –Ω―É―¹―²–Α―è –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ –≤ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄. –Γ–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω –Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –≤ ―²―΄–Μ―É –≤―Ä–Α–≥–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ–Α –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η, –Ε–Β―Ä―²–≤―΄, ―²–Β―Ä―è–Μ–Η –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤. –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―². –î–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α 90 –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Α–≥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ ―²―΄–Μ –≤―Ä–Α–≥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Ψ–≤ –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Φ –Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É ―Ä–Η―¹–Κ―É, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β, ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤―É–Φ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η ―¹ –Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±―É–¥―É―΅–Η –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α.  –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤―΄―¹–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Α–≥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –Δ–Β –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥―É–≤–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è―Ö, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι, ―²–Β―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –≥―Ä―É–Ζ―΄ ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è, –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Μ―é–¥–Η. –î–Α–Ε–Β ―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Κ–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Α–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η, ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Α. –ü―Ä–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≥―Ä―É–Ζ―΄ ―Ä–Α–Ζ–±–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰―Ö –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ, –¥–Β–Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Μ–Η–Ϋ–Η―é ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Α–≥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –ù–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –ê―Ä–Φ–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –ù–ö–£–î, –®―²–Α–± –Ω–Α―Ä―²–Η–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤. –Δ–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β―²―¹―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –ù–Β –¥–Α–Μ–Β–Β –Κ–Α–Κ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ, 2004 –≥–Ψ–¥―É, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Ϋ–Β –Μ―é–¥–Η, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―É –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α 200 –Μ–Β―² –†–Ψ―¹―¹–Η―è ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ 60 ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α―Ö –Η –Μ–Η―à―¨ –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―¹ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι –≤ 1945 –≥–Ψ–¥―É, –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―²―΄–Κ–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Ψ–±―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ¬Ϊ–¥―É–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –¥―É-–¥―ɬΜ, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Β–Ζ–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Β―² –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α. –†–Ψ–Κ ―¹ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é ―²–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –†–Ψ―¹―¹–Η―é.  –Γ–Κ―Ä―΄–≤–Α―è, –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Η―Ä–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α, –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ –Ε–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Φ–Β―à–Α―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É –Η ¬Ϊ–Ω―É–≥–Α―è¬Μ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –ë―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α. –û–Ω―Ä–Ψ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é, ―²–Α–Κ –Η –Ω–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Α–≥–Β–Ϋ―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²―É –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–±–Ψ–≤–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –Κ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―é ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Η –Β–≥–Ψ ―à―²–Α–±. –ù–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨. –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ. –ù–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Μ―É―΅―à–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―è–¥–Α ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄―Ö –Η –Η–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Η –Β–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –£―¹–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η ―¹–Β–±―è –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –û–Μ–Β–Ϋ–Β–≤, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α–≥–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤ –†–Θ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α βÄ™ –‰.–ê.–ï–≥–Ψ―Ä―΄―΅–Β–≤, –™.–™.–†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ, –ù.–ê.–£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤, –·–Κ―É–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι, –£.–‰.–™―É―¹–Β–≤, –ù.–Δ.–€–Ψ―¹–Κ–Α–Μ―¨–Κ–Ψ–≤, –™.–ï.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ê.–‰.–™–Ψ―à–Β–≤, –ß―É―²―¹–Κ–Α–Β–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η. –£–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η –Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Η ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –ù.–Γ.–Λ―Ä―É–Φ–Κ–Η–Ϋ, –ü.–ê.–£–Η–Ζ–≥–Η–Ϋ, –î.–ë.–ù–Α–Φ–≥–Α–Μ–Α–¥–Ζ–Β, –ë.–ù.–ë–Ψ–±–Κ–Ψ–≤, –™.–ï.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –€.–ë–Α―²–Ψ–≤, –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤, –Γ.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–≥–Ψ –î–Ϋ―è –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α–¥ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Η –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι, –Ψ―²–¥–Α–≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄.  –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ï–≤―²–Β–Β–≤–Η―΅. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ 1949-1961 –≥–≥. –ù–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―², –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –≥–Μ―É–Ω–Ψ―¹―²―¨―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―¹–Α–Κ–Η, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―é―â–Η–Β –≤ ―¹–≤–Β―² –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä: ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Η–≥―Ä–Α–Ϋ–Α –≤ –®–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä–Η–Η¬Μ. –î–Α, –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤ –®–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä–Η–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Φ–Η―Ä―É –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Μ–Β–≥–Μ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―É―é ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –€―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–Φ-―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Μ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é –Η ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―é, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²–Ψ–Φ―É –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Α–≤–Η–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η. –ù–Α―à–Η ¬Ϊ–€–ë–†-2¬Μ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, ―¹ –Η―Ö 150-–Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –±―΄–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄ –¥–Μ―è ―²–Β―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β, –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α–Φ–Η. –‰―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –≤―Ä–Α–≥–Α –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö, –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö.  –ù–Α –≤―¹–Β―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η ¬Ϊ–Γ–ë¬Μ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Μ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ (―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ 280 –Κ–Φ –≤ ―΅–Α―¹, ―Ä–Α–¥–Η―É―¹ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è 600 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤) ―É―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ê –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é –Ϋ–Α –≤―Ä–Α–≥–Α. –ù–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ 11 ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤. –ù–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ 1942 –≥–Ψ–¥–Α, ―¹–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―²―΄–Μ–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –£–£–Γ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―²–Η–Ω–Α–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ ―¹ –Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Μ–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η. –≠―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Α, –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ-–≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ 30-40% –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –ê –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ 1945 –≥–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ ―É–Ε–Β –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –±―Ä–Ψ―¹–Η–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –¥–Ψ 60 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄–Μ–Β―²―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η 70% –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η. –≠―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η (―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄, –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α) –≤–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É βÄ™ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É, ―².–Β. ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É ¬Ϊ–Ϋ–Α ―¹–Β–±―è¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨ –Η –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―Ä–Α–≥–Α. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤―¹–Β―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β–Α―²―Ä–Α―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―΄―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –±–Α–Ζ–Α–Φ –≤―Ä–Α–≥–Α, –Ϋ–Α ―É–Ζ–Μ–Α―Ö –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤―¹–Β―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η (–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –Α–≥–Β–Ϋ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι), –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –Γ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –≤–Η–¥–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è, ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ϋ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²-―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Α–≥–Β–Ϋ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ζ–Α–≤–Η―¹–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Η–Μ―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –≤―Ä–Α–≥–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β 12-18 –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ―É.  –£―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –≤―¹–Β―Ö –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ–Η –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ –Ζ–Α 1943-1945 –≥–Ψ–¥―΄. –Γ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–†–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –£―¹–Β –Β–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―²―¹―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ. –Γ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ù–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β, –≥–¥–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ–Η, –Ψ―¹–Ψ–±―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α¬Μ. –ö―¹―²–Α―²–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ψ―²―Ä―è–¥ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–†–Α–¥–Η–Ψ–Ψ―²―Ä―è–¥ –ß–Λ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–≤–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Β―² ―³–Μ–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Β¬Μ. –†–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –¥–Β―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –≤–Α–Ε–Ϋ―É―é –Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É.  –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ë–Α–≥―Ä–Α―²–Ψ–≤–Η―΅ –ù–Α–Φ–≥–Α–Μ–Α–¥–Ζ–Β, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―à―²–Α–±–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. - . –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

19.09.201310:2819.09.2013 10:28:48

0

19.09.201310:1919.09.2013 10:19:18

–û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ ―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ–Η―é –¥–Β–Μ–Ψ –Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –¥–Ψ–Φ–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Μ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ, ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―É. –†–Α–±–Ψ―²–Α―è, ―è ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ ―à–Α–≥–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è βÄî –Ψ–Ϋ –≤–Β―¹―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É―à–Κ–Β. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Φ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥―É–Φ–Α–Μ. –ö–Α–Κ–Ψ–≤ –±―΄ –Ϋ–Η –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –¥–Α–Ε–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Β–Ι, –Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Κ–Α–Ζ–Β–Φ–Α―²–Α―Ö –Η –Κ–Α―Ä―Ü–Β―Ä–Α―Ö, –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ βÄî ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Β –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Β–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –ù–Ψ –±―΄–Μ–Α –Η ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―Ä–Α–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –≤ ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²―é―Ä―¨–Φ–Α―Ö. –‰ –±―΄–Μ –≤ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Ι –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β βÄî –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–Μ―¨–Η―΅. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Β―â–Β ―¹–Φ―É―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤ –¥―É―à–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è; ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β, –Ϋ–Α ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β –Μ–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é βÄî ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Β―¹―²―¨ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ –¥–Β–Μ–Ψ –ß–Η―Ä–Κ―É–Ϋ–Α –Η –¥–Α–Μ –Β–Φ―É –≤―΄―¹―à―É―é –Φ–Β―Ä―É –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –ß–Η―Ä–Κ―É–Ϋ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Α―²–Α–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É―à–Α–Φ. –ë–Α–Ϋ–¥–Η―², –Ω–Ψ–Ϋ―è–≤, ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Κ–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨, –±―΄–Μ ―²–Α–Κ –Ψ―à–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ―è–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ ―É–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η. –ï–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²―É―² –Ε–Β, –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Α–Μ–Κ–Η... –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―É–¥–Η–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ ―¹―É–¥–Ψ–Φ –ü–Η―¹–Κ―É–Ϋ–Α, –±–Α–Ϋ–¥–Η―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –™–Ψ―à–Α ―É–Φ–Β―Ä –Φ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ, –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹―è –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Α ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β! –Γ–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –Φ–Ϋ–Β, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥? –‰ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ: βÄî –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ! –ê –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Η–Κ–Α―è―¹―¨: βÄî –≠―²... ―²–Ψ –Ω...–Ω–Ψ―²―Ä―è―¹...―¹–Α―é―â–Η–Ι –Ω...–Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥...  "–€―΄ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Η–≤–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Η ―Ä–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―É―¹–Κ–Η –Η –Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä–Ψ–≤―¨", βÄ™ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α . 3βÄî –ï–≥–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è βÄî –€–Α―Ä―³–Η–Ϋ. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Η–Κ–Α, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ψ―²―Ü―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Α―é―²―É. βÄî –û–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ζ–Α–Η–Κ–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β―²―¹―è. –ê ―Ä–Β–±―è―²–Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β, –Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β βÄî ―Ä–Α–Ζ–Α –¥–≤–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ö. –û–≥–Ψ―Ä―΅–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι. –Δ―É―² ―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ ―²–Β–±―è: ―²―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ, –ê –Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨. –ß―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Β? –ö–Α–Κ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨? –ü–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ? –Θ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ζ–Α―²–Α–Η―²―¹―è, –Ω–Ψ–¥–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―¹―¨! –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―è ―¹ –€–Α―Ä―³–Η–Ϋ―΄–Φ –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Φ–Α―²―¨ –Η ―¹–Β―¹―²―Ä―É –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―É–±–Η–Μ–Η, –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ. –ù–Β―², –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, ―è –≤–Α―¹ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Η―à―É. –‰ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ¬Ϊ–±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α–Φ¬Μ. –Γ–Α–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Ψ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ ―²―É―² ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ: –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β–≤–Β–Μ–Η–Κ, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β. –î–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤―¹–Β –Ψ ―¹–Β–±–Β. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ –Ε–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η... –‰ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Φ―΄ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É. –£–Ψ―², –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –û―Ä–Μ–Α... –· ―²–Β–±–Β –Ψ –Ϋ–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ. –‰–Μ–Η –½―è–±―Ü–Β–≤. –ü―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹ –Ϋ–Α–Η–Μ―É―΅―à–Η–Φ–Η –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η―è–Φ–Η. –£–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤, ―Ä–Α–±–Ψ―²―è–≥–Α. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü βÄî –Η –≤–Β―¹―¨ –Ω―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ. βÄî –ß―²–Ψ ―¹ –≤–Α–Φ–Η, –½―è–±―Ü–Β–≤? βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. βÄî –ù–Β –≤–Η–Ε―É –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α. βÄî –·, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―¹―¨.  –Δ–Ψ–Ε–Β –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è? –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ω–Η―¹–Α―Ä―¨–Κ–Α, –Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ βÄî –≤―΄–Ω–Η―¹–Κ―É –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ϋ–Α –½―è–±―Ü–Β–≤–Α –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Ι. –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β? –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –Ω–Ψ–¥–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α! –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ―² ―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è: βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ, –Η ―²–Β–±–Β ―¹–±–Α–≥―Ä–Η–Μ–Η, –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –°―Ä―¨–Β–≤–Η―΅... –Κ–Ψ―²–Α –≤ –Φ–Β―à–Κ–Β? –· –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ: βÄî –ö–Ψ―²–Α –≤ –Φ–Β―à–Κ–Β? βÄî –ù―É –¥–Α. –ü–Β―Ä–Β–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Κ ―²–Β–±–Β –½―è–±―Ü–Β–≤–Α? βÄî –î–Α. βÄî –ù–Α–Ω–Μ–Α―΅–Β―à―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ. βÄîβÄî –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É? βÄî –î–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–± –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Ι. βÄî –ï–≥–Ψ –Α―²―²–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ. βÄî –≠―²–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²―΄ –Ϋ–Β –±―Ä―΄–Κ–Α–Μ―¹―è. –û–Ϋ, ―ç―²–Ψ―² –½―è–±―Ü–Β–≤, –Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ. –€–Β–Ϋ―è βÄî –Η ―²–Ψ –Ψ―Ö–Φ―É―Ä–Η–Μ–Η. –î–Α ―è –±―΄―¹―²―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ―¹―è –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Α―Ä–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Ω–Η―Ö–Ϋ―É–Μ... ―¹ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Β–Ι. –ù―É, –Α ―²–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Β–≤–Α–Μ–Η. –Γ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η, ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η–Ι... –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Κ ―²–Β–±–Β, ―Ä–Α–±―É –±–Ψ–Ε―¨–Β–Φ―É. –ü–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Ι―¹―è. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Β―¹―²―¨ ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –½―è–±―Ü–Β–≤–Α –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–¥―Ä―É–≥... –Η–Ζ –Ω–Η―¹–Α―Ä―¨–Κ–Ψ–≤. –ü–Ψ–±―É–¥–Β―² –½―è–±―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Φ–Β―¹―è―΅–Η―à–Κ–Ψ, –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²―¹―è, –Ψ–≥–Μ―è–¥–Η―²―¹―è, –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β―², –Α –Ω–Η―¹–Α―Ä–Β–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²–Β... ―¹–Ω–Η―¹–Ψ―΅–Β–Κ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Ι –≤―΄―à–Β―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²–Ψ–≥–Ψ –½―è–±―Ü–Β–≤–Α... –Ϋ―É, –Η –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –≤ ―É–Ε–Α―¹–Β, ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨―¹―è... βÄî –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²―¨! βÄî –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―è.  βÄî –ü–Η―¹–Α―Ä–Β–Κ-―²–Ψ? βÄî –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι , ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è. βÄî –î–Α, –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α. –ù–Ψ –Η –Ω―Ä–Η–¥―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è: –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Α–≤. –ü―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Β―². –‰–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―². –‰―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―à–Η–±–Κ―É... –ß―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ψ―²–Β―Ü? –ü–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β? –ù―É –Ϋ–Β―²! –ü–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ ―è –Β–≥–Ψ –Κ ―¹–Β–±–Β: βÄî –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ, –½―è–±―Ü–Β–≤. –€–Ϋ–Β –Ψ –≤–Α―¹ –≤―¹–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ: βÄî –Δ–Α–Κ ―è –Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ. –ü–Η―¹–Α―Ä–Β–Κ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è? βÄî –î–Α. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Β–Ι –Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Β–Β –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–≥–Μ–Η, ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Φ–Ϋ–Β ―¹ –≤–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É –≥–Μ―É–Ω–Ψ. –‰ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –Ω–Ψ―Ä–≤–Α–Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β―Ü–Ψ. βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², βÄî –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―è–Μ –Ψ–Ϋ, βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²... βÄî –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―¹ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ –ß–Α–Ω–Α–Β–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ? ¬Ϊ–ù–Α–Ω–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Α–±―΄―²―¨¬Μ. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Ι―²–Β –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –½―è–±―Ü–Β–≤ –Φ–Ψ–Ι –Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Η–Μ―¹―è: –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η! –î–Α –Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨? –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ βÄî –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è, ―É –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β, –Α –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –≥―Ä–Β―Ö–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ψ–Ϋ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è. –Γ–Ω–Η―Ö–Ϋ–Η –Η ―è –Β–≥–Ψ βÄî –Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Ι―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –½―è–±―Ü–Β–≤–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–Φ. βÄî –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ, –Γ–Μ–Α–≤–Α, βÄî –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –Ψ―²–Β―Ü.  βÄî –½–Α –½―è–±―Ü–Β–≤–Α ―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ, βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ―¹―΄–Ϋ. βÄî –ù–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Β―². –ù–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Η–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Α–Κ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ―É―¹. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ –Η–Ζ–±–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Φ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ϋ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ, ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –™–Μ–Β–±–Κ―É –≤ ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ. . –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ, βÄî ―É―à–Η–Μ –±―Ä―é―΅–Κ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Μ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ―É. βÄî –£―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹―²–Η–Μ―è–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Η―²–Β, βÄî –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–Μ ―è –Β–≥–Ψ. –ê –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ε–Α―Ä–≥–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ –Η–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è βÄî ―É―à–Η –≤―è–Μ–Η! –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Β–≥–Ψ –≤ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―è–Ζ―΄–Κ. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Β―â–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Β–Φ―É –Ψ―²–Β―Ü ―à–Μ–Β―² –Β–Ε–Β–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ. –ê –Ψ–Ϋ –Η ―Ä–Α–¥. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ –Η–Ζ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤―΄–Ω–Η–≤―à–Η–Ι. –ù–Α―Ä–Ψ–¥ ―É –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –Ω–Α–Μ–Β―Ü –≤ ―Ä–Ψ―² –Ϋ–Β –Κ–Μ–Α–¥–Η. –€–Ψ–Ζ–≥–Η –Β–Φ―É –≤–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η. –£–Η–¥–Η―², –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Β –Κ–Α―³–Β –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥―Ä―É–Ε–Κ–Ψ–≤ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ζ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Β –Κ―É–Ω–Η―à―¨. –½–Α ―É–Φ –≤–Ζ―è–Μ―¹―è. –ù–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–¥–Α–Μ. –‰ –Ω―Ä–Η―²–Η―Ö. –ê ―è –≤―¹–Β –±–Ψ―é―¹―¨, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è. –ù–Α―¹―΅–Β―² –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ψ―²―Ü―É –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–ü―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―¹―΄–Ϋ –≤–Α―à –≤―¹–Β–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ¬Μ. –Δ–Ψ―² –Ψ–≥―Ä―΄–Ζ–Ϋ―É–Μ―¹―è: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―à―É –≤ –Φ–Ψ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ, ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―é ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―΄–Ϋ―É¬Μ. –ê –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²–Β: ¬Ϊ–™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ―É¬Μ. –ù–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ ―è, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –≥–Μ–Α–≤–Κ–Α. –· –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è, –¥–Α –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―¹–Μ–Η–Μ –Η ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ―¹―è. –ê –Ω–Η―¹–Β–Φ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄―Ö, –Ψ―² –Φ–Α―²–Β―Ä–Β–Ι, –Ψ―² –Ψ―²―Ü–Ψ–≤. –‰―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è–Φ βÄî –≤–Β―Ä―é. –ê –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ―É―¹―É-―¹―΄–Ϋ―É, ―Ö–Ψ―²―¨ –Ψ–Ϋ –Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―², –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É... –· –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―²―΄ ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Ψ―²–Β―Ü, ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ―¹―è. –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤―É –Λ―Ä–Ψ–Μ―É, –ù–Η–Κ–Η―²–Β –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ―É –Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ. –î–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―²... –£ –¥–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Η –≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Β―â–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―΅–Η–≤―΄, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –¥–Β―²–Η. –ö–Α–Κ –Ε–Β –Η–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨? –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―è –Ϋ–Α –¥–Ϋ―è―Ö –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ. –ü–Η―à–Β―² –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α-―à―²―É–Κ–Α―²―É―Ä –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –±―É–¥―¨―²–Β –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ!¬Μ –≠―²–Ψ ―è-―²–Ψ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ, –¥–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι –Β―â–Β –Ϋ–Β―²! –ü–Η―¹―¨–Φ–Ψ –≤―¹–Β –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Ϋ–Ψ: –Μ―é–±–Η―² –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –‰–Μ―¨―é –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, ¬Ϊ–≥―É–Μ―è–Μ–Α¬Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –¥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―², –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ψ–Ϋ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ, –Η –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η ―¹ ―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Β–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨. –Γ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Η―à–Β―², ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α... ―²―É―², –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨ –Μ–Η, –≥―Ä―É–±–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ –Ϋ–Β–Ι –¥―É–Φ–Α–Β―². –î–Β–≤―É―à–Κ–Α –Κ–Μ―è–Ϋ–Β―²―¹―è: –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –‰–Μ―¨―è –Β–Β, –Ψ–±–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ... –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨: ¬Ϊ–û―²–Β―Ü-–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι, ―É–Φ–Ψ–Μ―è―é...¬Μ –ü–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –û―Ä–Μ–Α, –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ. –™–Μ―è–Ε―É –≤ –Β–≥–Ψ ―è―¹–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Ψ–Ϋ –Η―Ö –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η―², βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅–Η―¹―²–Α –¥―É―à–Α...  βÄî –Θ –≤–Α―¹, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, βÄî –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Β―¹―²―¨? βÄî –ï―¹―²―¨, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –Η –≤–Β―¹―¨ –Ζ–Α―¹–Η―è–Μ. βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è? βÄî –Θ–Ε –Κ–Α–Κ–Α―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è! βÄî –ß–Α―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―²–Β―¹―¨? βÄî –î–Α, –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. βÄî –ê―Ö, ―²–Α–Κ. –î–Β–≤―É―à–Κ–Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β? βÄî –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ–Ϋ–Α... βÄî –‰ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨? βÄî –Γ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι. –ö–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä... βÄî ―²―É―² –Ζ–Α–Ω–Ϋ―É–Μ―¹―è. βÄî –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Κ–Α–Κ –≤―΄ –™–Α–Μ―é –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ–Η?.. –ù–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ ―è –Ψ―² –≤–Α―¹, –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤! –Δ―΄ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, –Ψ―²–Β―Ü, –Ψ–Ϋ ―¹–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è? –ü–Ψ–±–Α–≥―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–≤―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ: βÄî –ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –≤–Α–Φ –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨? –î–Α –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Α, –Ω–Α―¹–Κ―É–¥–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ... βÄî –£―΄ ―Ö–Ψ―²―¨ –Ω―Ä–Η –Φ–Ϋ–Β-―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Ι―²–Β―¹―¨, –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Β–Ι –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η. –ß–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α, –Α? βÄî –ê –≤–Ψ―² ―΅–Β–Φ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²... 4 –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –‰–Μ―¨―è –Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –£–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Α –¥–Β―¹―è―²―¨ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Φ–Η–Φ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α ¬Ϊ–†–Α―¹―¹–≤–Β―²¬Μ. –î–Β–≤―΅―É―à–Κ–Η –≤ –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤―΄―Ö ―à―²–Α–Ϋ–Α―Ö –Η –≤ –Α–Μ―΄―Ö –Ω–Μ–Α―²–Ψ―΅–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Β―É–Κ–Μ―é–Ε–Η–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε–Α―²–Α, ―à―²―É–Κ–Α―²―É―Ä–Η–Μ–Η ―¹―²–Β–Ϋ―É. –û–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è. βÄî –ù―É, ―΅–Β–≥–Ψ –Μ―é–±―É–Β―à―¨―¹―è? βÄî –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α –¥–Β–≤―΅―É―à–Κ–Α. βÄî –‰–¥–Η-–Κ–Α –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Ι! βÄî –€–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α! βÄî –ê –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Ι―¹―è. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è, ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, ―¹ ―è–Φ–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―â–Β–Κ–Α―Ö –Η –Ζ–Α–¥–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Κ–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Α –≤―΄–Ϋ―É–Μ–Α –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨―Ü–Β, –Ζ–Α–Ε–Α–Μ–Α –≤ –Μ–Α–¥–Ψ―à–Κ–Β, –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Α―¹―¨, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄. βÄî –Γ–Α–Φ–Α ―¹–Β–±–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―à―¨―¹―è? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –‰–Μ―¨―è. βÄî –ù―Ä–Α–≤–Μ―é―¹―¨, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α –¥–Β–≤―΅―É―à–Κ–Α. βÄî –ê ―è? βÄî –ê ―²―΄ βÄî –Ϋ–Β―². –Θ–Ε –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Ϋ―΄–Ι. –‰ –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨. –‰–Μ―¨―è ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–¥–Η–Μ―¹―è, ―É―à–Β–Μ. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –¥–Β–≤―΅―É―à–Κ―É. –û–Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α –Μ–Β―¹–Α―Ö, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α―è –Ϋ–Α –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε–Ψ–Ϋ–Κ–Α. –ö–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –î–Β–≤―É―à–Κ–Α ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Μ–Β―¹–Ψ–≤, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α –Β–≥–Ψ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨: βÄî –ê ―²―΄ ―²–Α–Κ ―²―É―² –Η ―¹―²–Ψ―è–Μ? βÄî –û–Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ.  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

19.09.201310:1919.09.2013 10:19:18

|

.jpg)