Бездарей, как он выразился, вокруг полно, а ведь хочется пожить в своё удовольствие. Вместо мифологических муз, как заметил Лёва, пошловато оживляясь, что чаще ему приходится пользоваться услугами местных любительниц поэзии, недостатка в которых он не испытывает.

Но, вдруг прервав своё повествование чуть ли не на полуслове, Лёва развернулся и, не прощаясь, стал удаляться от меня, скрываясь в оживлённой толпе Невского проспекта. Больше мне с ним не приходилось ни встречаться, ни слышать о его деятельности. Ещё лет через двадцать, однако, стало известно, что Лев Лазаревич Окунь скончался. Безусловно, обладая определённым творческим потенциалом, он добровольно отказался от карьеры военного моряка, растратив свой поэтический талант по пустякам, так и не смог проявить себя в желаемой для себя литературной области, например, как это удалось учившемуся тогда в младшей роте Игорю Жданову, который зарекомендовал себя достаточно известным и популярным среди моряков писателем.

Или вот ещё один наш известнейший «питон» выпуска 1951, который успешно окончил в Ленинграде училище подплава, затем служил штурманом на подводной лодке в Балаклаве. Имея на плечах уже погоны капитан-лейтенанта, он уволился в запас. Возвратился к своим родственникам в Москву, и после обучения в том же прославленном Литературном институте имени А.М.Горького стал дипломированным поэтом. Правда, свою известность он приобрёл не на военно-морской службе и не на литературном поприще, а значительно раньше ещё в младенческом возрасте, как киноартист.

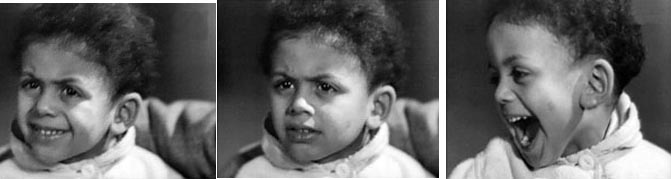

Это всем известный Джим Паттерсон, который в популярном довоенном фильме «Цирк» (1936) по замыслу титулованного званиями и регалиями режиссера Г.В.Мормоненко (19031983), более известного нашему зрителю под фамилией Александров, плакал от издевательств жестокого хозяина Кнейшница (артист П.В.Массальский), смеялся и радовался на руках своей мамы американки Марион Диксон (артистка Л.П. Орлова) и приёмного отца русского циркача Мартынова (артист С.Д.Столяров).

Через много лет в 1949 году произошла весьма интересная встреча Л.П.Орловой (19021975) и Джима в нашем училище. В тот год в Риге проходили съёмки кинофильма «Встреча на Эльбе», где Любовь Орлова играла коварную и обольстительную американскую разведчицу Джанет Шервуд, в которую влюблялись, теряя бдительность, наивные советские офицеры, готовые раскрыть известные им военные секреты, но наши стойкие контрразведчики, разоблачили подлые планы американских спецслужб.

Так вот, в перерывах между съёмками этого кинофильма командованию училища удалось организовать встречу с великой актрисой. Для нас, нахимовцев, и всех сотрудников училища это был большой праздник.

Народная артистка СССР Любовь Петровна Орлова(1902-1975) на встрече с нахимовцами Рижского нахимовского училища.

Но особенно радовалась сама Л.П.Орлова, когда увидела Джима, рослого красивого, тёмнокожего юношу. Было интересно наблюдать, как легко и свободно держит себя известнейшая и любимая советским народом звезда киноэкрана. Ну а Джима она никуда от себя не отпускала и, переговариваясь с ним, удивлённо показывала всем, как он вымахал, что почти сравнялся с ней ростом. Для истории сохранились кадры кинохроники этого уникального события.

Мне помнится, что Джим в училище был скромным парнем, никогда не афишировал свою популярность, был со всеми на равных. Пожалуй, даже несколько тяготился тем, что его при любом случае старались выставить на показ. Учился он средне, пожалуй, больше интересовался литературой, а математика ему давалась сложнее, по которой часто занимался дополнительно и даже имел переэкзаменовку на осень. Физически был развит хорошо, рослый, с увлечением играл в баскетбол, но водные виды спорта: плавание, прыжки в воду, его не привлекали.

Нахимовец Джим Паттерсон со своими одноклассниками у макета военного корабля. Рижское Нахимовское Военно-Морское училище. (Снимок из фотоархива нахимовца Фридриха Кузовкова).

Однажды я оказался случайным свидетелем встречи Джима со своим родным дядей по отцу, приехавшего из Москвы в Ригу навестить племянника, и беседующего с ними командира роты, в которой учился Джим. Командира роты мы между собой звали «Чайболсан» за его жёлтый цвет кожи и похожесть к лицам монгольской национальности. С интересом, разглядывая трёх человек, я обратил внимание на то, что в сравнении со своим чёрным-пречёрным дядей, который хорошо запомнился по эпизодической роли вождя туземцев в кинофильме «МиклухаМаклай» (1947), Джим казался слегка смуглым, а командир роты совсем бледнолицым.

Как мне известно, по рассказам того времени, семья Паттерсонов приехала в СССР из США в конце 1920-х или начале 1930-х годов в числе многочисленной группы американских рабочих, техников и инженеров на строительство наших индустриальных центров. Многие поехали на Урал, где закладывался Магнитогорский комбинат, а Паттерсоны оказались в Москве и, вероятно, какой-то период работали на заводе АМО, а затем приобщились к артистической деятельности. О родителях мне известно только то, что его мать была белой расы то ли американка, то ли русская. Джим, также как его младший брат и сестра, родились в Москве и были советскими гражданами.

Хочу особо заметить, что в училище, несмотря на значительное разнообразие воспитанников, и обслуживающего персонала по национальному составу, возрасту, происхождению, уровню культуры, образованию и даже цвету кожи, никогда и ни к кому не допускались даже маломальские элементы сегрегации. Всегда все были равны в правах и возможностях, если их дела и поступки не противоречили общепринятым нормам поведения.

Прошла уйма лет. Уже на исходе 1980-х годов я будучи на пенсии как-то случайно оказался в московском Музее восточных культур Азии и Африки, располагавшемся тогда вблизи Курского вокзала, где у меня произошла случайная встреча с Джимом. Оказалось, что в тот период его частенько приглашали для проведения тематических бесед и лекций. Наступали трудные времена государственного переустройства, сопровождавшиеся крайней политизацией общества и в миг опустевшими прилавками в магазинах. Люди, которые не оказались рядом с «кормушкой», пытались добывать необходимые средства для существования: кто подлогом, воровством, проституцией, грабежом и убийством, а кто частным извозом, мелкой торговлей или чтением лекций.

Если бы не объявление о том, что с какой-то очередной лекцией будет выступать писатель, историк и искусствовед Джим Паттерсон, то я, наверное, сходу и не узнал бы в очень высоком, худощавом, с копной седых курчавых волос, слегка смуглом и с весьма незначительными чертами лица, присущими для негроидной группы людей, бывшего рижского «питона». После лекции, улучив подходящий момент, я подошёл к Джиму и представился, напомнив о совместной учёбе в училище, но его взгляд сквозь толстые стёкла очков был спокоен и даже равнодушен. Видимо, ему до противности надоели подобные напоминания о прошлой жизни. Разговора не получилось. Обменявшись незначительными фразами, свидетельствующими об отсутствии заинтересованности со стороны Джима в продолжении каких-либо личных контактов, мы расстались. Вскоре я узнал от администрации этого музея, куда приходил ещё несколько раз, что Джим Паттерсон покинул СССР и уехал в США на историческую родину родственников своего отца.

Джемс Ллойдович Паттерсон незадолго до отъезда в США.

Как можно судить по последним сведениям, ставшим мне известными из средств массовой информации, злая мачеха USA без радости и воодушевления приняла незваного и ненужного ей отпрыска бывших рабов. Ни человеческого уважения, ни общественного внимания, ни работы, ни, тем более, ожидаемого богатства на склоне своих лет Джим Паттерсон на чужбине не приобрёл.

Возможно, он, бывший нахимовец и офицер-подводник советского Военно-морского флота, тогда вспоминал свои излишне пафосные но, надо полагать, откровенные более 50-летней давности слова, написанные в своих сочинениях: «Я учусь, овладеваю любимой профессией... Я родился и вырос в Советской стране, где все люди заняты мирным трудом... Вот почему я горжусь своим Отечеством, где каждый человек, где бы он ни был, думает над тем, как укрепить свою Родину... Я негр. Там, за океаном, мои сверстники уступают на улице дорогу белым людям...».

Теперь ему самому, оказавшемуся в разрекламированном обществе «всеобщего благополучия» и «безграничной демократии», пришлось столкнуться с суровой правдой и в реальной жизни уступить дорогу тем, кто всегда был, оставался и, пожалуй, надолго останется реальным противником нашей страны.

Джим Паттерсон закончил свой жизненный путь в той хвастающейся своим благополучием стране, как простой, бедствующий, несчастный негр, без почестей и общественного внимания. Однако мы, нахимовцы Рижского Нахимовского училища, курсанты Первого Балтийского ВВМУ ПП, офицеры-подводники, все те, которые знали его лично или слышали о нём, будут помнить этого славного, скромного парня, так и не нашедшего своего жизненного счастья на нашей грешной Земле.

С 1948 года наше Рижское Нахимовское Военно-Морское училище, когда стало возможным по количеству нахимовцев выставить два полноценных батальона, почти ежегодно, чередуясь с Ленинградским Нахимовским Военно-Морским училищем и только один раз с Тбилисским Нахимовским Военно-Морским училищем, вплоть до 1953 года, последнего года своего существования, принимало участие в военных парадах на Красной площади в Москве. Однако в 1953 году нашу 1-ю роту на первомайский парад не взяли, оставив в училище готовиться к выпускным экзаменам за десятый класс.

Мы особенно и не горевали, поскольку Сталин уже умер. Эмоциональный настрой и радостное воодушевление растворилось и исчезло, которое в нас искусственно поддерживалось все эти годы тем, что, дескать, сам Сталин будет на вас смотреть с

Честно скажу, что я ни разу не испытал никакого душевного трепета и восхищения от того, что на большом расстоянии, чаще всего, в слепящих лучах утреннего солнца, поднимающегося над Кремлём на восточной стороне небосвода, несколько раз видел едва различимую фигуру, качающуюся из стороны в сторону, как китайский болванчик, которую принимали за Сталина. С таким же удовольствием в течение нескольких часов на мавзолее мог находиться другой человек двойник вождя. Например, тот же Феликс Гаджиевич Дадаев, который замещал Сталина не только на мавзолее, но и выступал с докладами. К сожалению, нам об этом тогда не говорили. Оказывается, что правда становится известной значительно позже.

Для меня важнее всего было держать равнение в шеренге и, по возможности, чётче печатать шаг на скользкой и неровной брусчатке, чем увидеть слегка поднятую руку в слабом дежурном приветственном движении.

Прохождение торжественным маршем вдоль мавзолея занимало не более двух-трёх минут, которое являлось апофеозом ежедневных четырёхчасовых строевых занятий, продолжавшихся в течение месяца. После того, как мы покидали Красную площадь и выходили по Васильевскому спуску к набережной реки Москвы, где ждали нас цвета морской волны голубые «форды», чтобы отвести в казармы, спадало физическое и психологическое напряжение и наступало какое-то душевное опустошение.

На третий или четвертый день по завершению всех празднеств мы уезжали из Москвы и возвращались в свои пенаты.

Надо сказать, что командование училища создавало для нас наиболее благоприятные условия для жизни и отдыха в период всего пребывания на этих не простых сборах, главной задачей которых была только строевая подготовка. Правда, однажды была попытка проводить занятия по английскому языку, но она оказалась нереальной для осуществления.

Размещались мы каждый приезд в находящемся на северо-восточной окраине Москвы военном городке, принадлежащем учебному подразделению Кантемировской танковой дивизии. Жили в огромных одноэтажных деревянных казармах, в которых на удивление было тепло как ранней весной, так и поздней осенью. Спали на двухъярусных железных кроватях с полным набором спальных принадлежностей. Единственным, пожалуй, неудобством для пользования в ночное время было нахождение в нескольких сотнях метров деревянного многоместного туалета. После плотного завтрака мы на красивых голубых «фордах» выезжали из расположения городка и возвращались только во второй половине дня. Обед для нас готовили на фабрике-кухне, размещавшейся в огромном четырёхэтажном здании на Красной Пресне. После ужина, который, так же как и завтрак, проходил в казарменной столовой, у нас было свободное время. Надо сказать, что питание на этот период у нас было отменное, усиленное и через три дня каждому также выдавали по плитке шоколада «алёнка». В те дни, когда после ужина проводились какие-либо культурно-массовые мероприятия, которых было предостаточно, тогда мы обогащённые новыми впечатлениями приезжали поздно вечером.

Помнится, в один из первых приездов, нам организовали посещения Кремля с осмотром Грановитой и Оружейной палат. В те годы на территорию Кремля свободный вход для народа был запрещён. Однако мы организованно почти строем прошли по обширным и пустынным кремлёвским площадям, осмотрели исторические достопримечательности: соборы, церкви, дворцы, царь-пушку и царь-колокол. В ходе всего этого беглого осмотра не покидало ощущение неловкости, когда из-за каждого угла кремлёвских зданий за нами, как за не внушающими доверия или потенциальными нарушителями, внимательно подглядывали многочисленные специальные бригады наружного наблюдения.

В те годы кремлёвскую квартиру В.И.Ленина нам так и не удалось посетить, в которой, однако, мне удалось побывать на экскурсии почти через двадцать лет. Но зато почти ежегодно спускались в склеп, где под бронированным стеклянным колпаком, освещаемым рассеивающимся светом, лежала засохшая мумия, сохранившая подобие человека, ввергнувшего Россию на многие десятилетия в глубокие потрясения, последствия которых мы ощущаем до сего времени и по-прежнему не можем дать им объективную историческую оценку. Каждое посещение мавзолея у меня оставляло тягостное впечатление беспричинной тревоги и глубокой неудовлетворённости.

Более приятные, полезные и запомнившиеся воспоминания сохранились от посещений театров, концертов, спортивных соревнований, музеев и демонстраций кинофильмов. Основным местом, где для нас организовывали концерты известных артистов и показывали различные фильмы, был актовый зал в здании Главного штаба ВМФ. Кроме наших отечественных кинофильмов иногда демонстрировались иностранные трофейные фильмы, о чём свидетельствовала специальная заставка перед началом показа. Однажды на просмотр то ли американского, то ли английского фильма

получившего в своё время премию «Оскар», сбежался, чуть ли весь свободный от работы личный состав штаба, так что места свободного не было, даже в проходах, и вдоль стен стояли люди. Такие фильмы обычно не дублировались. Весь разговорный текст передавался в титрах. Хотя это было не совсем удобно воспринимать происходящие события на экране, но, тем не менее, мы с интересом следили за всеми перипетиями, а после фильма обсуждали лихие проделки весёлого и неунывающего прохиндея-воришки.

За это пятилетие регулярных выездов на парады мы посетили практически все основные московские театры, воочию увидели игру выдающихся наших артистов, например, таких как А.К.Тарасова и М.И.Жаров, О.А.Андровская и Н.П.Баталов, В.П.Марецкая и Р.Я.Плятт, С.В.Гиацинтова и Б.А.Бабочкин, М.Ф.Астангов, П.В.Массальский, Б.Н.Ливанов, А.О.Степанова и А.И.Грибов, В.О.Массалитинова и М.И.Царёв, да разве возможно всех перечислить.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru