Иван Иосифович Винник (22 июня 1929 года-6 декабря 2017 года) — кораблестроитель, рядовой бронетанковых войск, почётный гражданин Николаева, депутат городского совета нескольких созывов. Герой Социалистического Труда (1977)

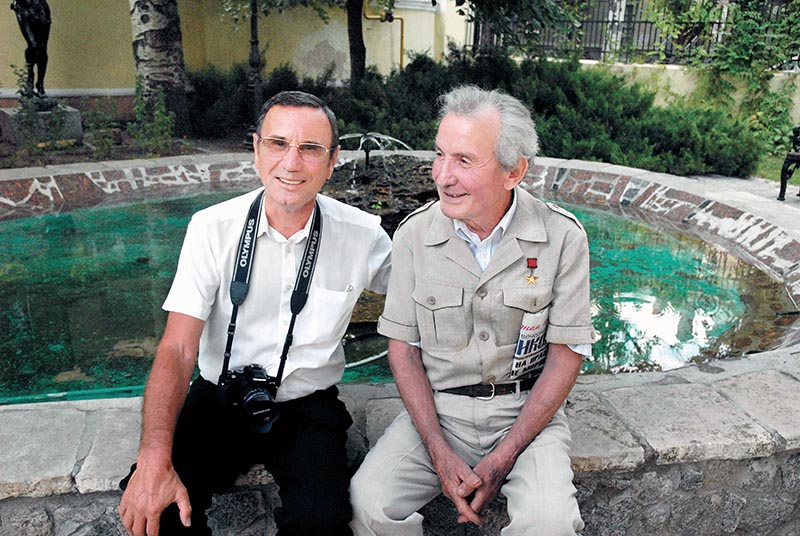

6 декабря 2017 года на 89 году жизни скончался Иван Иосифович Винник - главный строитель авианосцев. Он родился 22 июня 1929 года. Мы хорошо помнили эту дату, так как она совпадала с началом войны, и часто ездили с женой Людмилой в этот день на автомобиле в Сливино к нему на дачу, чтобы распить бутылочку вина. Главная черта Винника - честность в поступках. Он никогда не рвался к наградам и его девизом были слова из Песни о тревожной молодости: "Готовься к великой цели, а слава тебя найдет". И Слава его нашла. Прилагаю совместную с ним фотографию, сделанную Александром Кремко в театре имени Чкалова в день празднования 220-летия города Николаева 11 сентября 2009 года. Спасибо великому мастеру фотографии Саше Кремко, что проходя мимо, он поймал и сохранил на память о Виннике этот момент. На снимке И.И.Виннику 80 лет.

Валерий Бабич

В.Бабич и И.И.Винник

Умер великий человек. Герой Социалистического труда главный строитель отечественных авианосцев Иван Иосифович Винник.

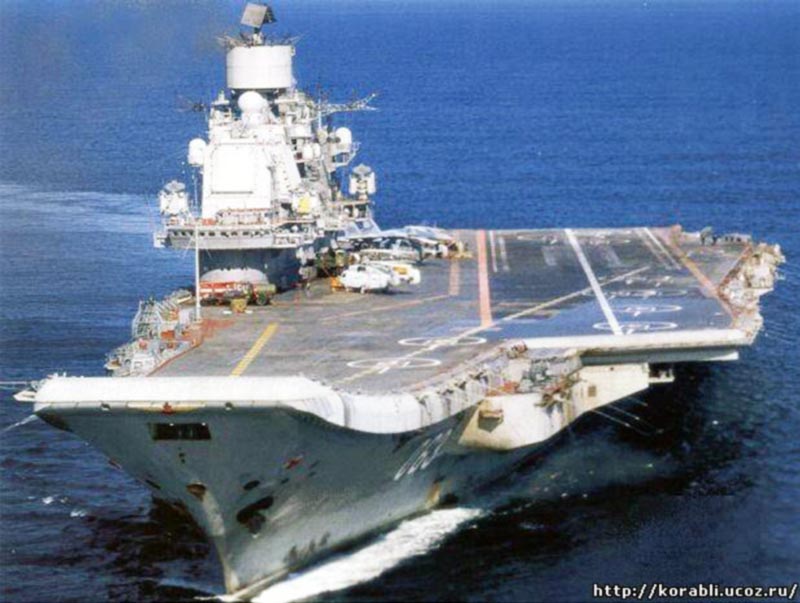

Моряки-испытатели 31 научно-испытательного центра Министерства Обороны СССР (город Феодосия) выражают глубокое соболезнование семье и товарищам по работе, всем жителям города корабелов - Николаева в связи с уходом из жизни Ивана Иосифовича Винника - легендарного главного строителя головного тяжелого авианесущего крейсера "Киев" и других отечественных авианосцев. Сейчас даже трудно представить, как в одном человеке могло совместиться столько знаний по устройству корабля и взаимодействию всех его боевых подразделений - боевых частей. Заводские и государственные испытания, которые нам пришлось проводить с его участием, показали исключительную организованность и четкость в работе Главного строителя. Такие люди, как Иван Иосифович Винник - это единичные экземпляры, которыми нас иногда одаривает Природа. Общаться с ним, быть рядом - это большая честь для каждого из нас моряков-испытателей. Мы гордимся, что мы вместе с Иваном Иосифовичем Винником создавали океанский Военно-морской Флот могучей морской державы СССР.

По поручению ветеранов моряков-испытателей капитан 1 ранга В.Ф.Касатонов - начальник научно-испытательного управления радиоэлектроники 31 НИЦ МО СССР.

Из статьи на сайте korabley.net (10.01.2009)

Иван Иосифович Винник не является первооткрывателем и мореплавателем, он просто посвятил флоту большую часть жизни - 51 год. Он строил корабли.

Иван Иосифович Винник родился 22 июня 1929 года в селе Ольховое Зеньковского района Полтавского округа Украинской ССР (ныне – Полтавской области Украины) в крестьянской семье. Украинец. После школы поступил в Харьковский машиностроительный техникум, который окончил с красным дипломом. После техникума поехал в город Николаев, устраиваться на Черноморский судостроительный завод, где сразу был назначен помощником мастера. Так началась карьера молодого судостроителя.

За семь первых лет работы Иван Винник руководил и принимал непосредственное участие в строительстве подводных лодок проекта 613, которые на то время они были одними из лучших подводных лодок в мире. Всего в Советском Союзе их было построено 247 на четырех заводах, из них 72 - на Черноморском судостроительном заводе. Они были предметом пристального внимания разведок стран НАТО. Затем на заводе начали строить траулеры, их построили более 500. За перевооружение боевого корабля получил свою первую награду – орден «Знак Почёта». В 1963 году Ивана Винника назначили начальником 34-го цеха, в распоряжении которого находилось 1300 человек. Руководителем он был строгим, но справедливым, за что его любили и уважали.

Противолодочный крейсер-вертолетоносец «Москва». Проект 1123

В это время на стапеле «0» был заложен первый в истории завода авианосный крейсер первого поколения «Москва». Это было сложное, в инженерном понимании сооружение. На заводе было военные представители, они проводили сверку выполненных работ с чертежами, после чего засвидетельствовали в акте приема.

Тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск» проект 1143А

Довелось Ивану Иосифовичу Виннику побывать и в море. Его назначили заместителем ответственного сдатчика крейсера «Москва». Испытания продолжались полгода, где проверялась работоспособность всех систем корабля. Советские авианосцы отличались от американских «плавучих» аэродромов тем, что на борту находилась гигантская система защиты: ракетное и торпедное вооружение, а также комплекс крылатых ракет, дальность стрельбы которых составляла 500 километров. После похода 25 декабря 1963 года корабль был передан Военно-Морскому Флоту СССР. После этого И.И.Винник стал строителем авианосных крейсеров.

Противолодочный крейсер-вертолетоносец «Ленинград»

Тяжелый авианесущий крейсер «Минск»

Историческое фото.

После подписания приемного акта ТАКР "Минск". Слева направо: главный строитель Иван Иосифович Винник, зам.главного строителя по вооружению Исаак Самойлович Мельницкий, председатель государственной комиссии контр-адмирал Евгений Васильевич Левашов, в светлом костюме - главный конструктор - Аркадий Васильевич Маринич (НПКБ), ответственный сдатчик Саратовского завода "Знамя труда" по ЗРК "Оса-М" - Анатолий Сергеевич Волков, строитель по главному ракетному комплексу "Базальт" Георгий Никифорович Дмитриев. Николаев, 27 сентября 1978 года.

Тяжелый авианесущий крейсер «Киев»

Вскоре на воду были спущены авианесущий крейсер «Ленинград» и авианосцы «Минск» и «Киев».

Судно космической службы СССР «Академик Сергей Королёв»

Кроме них было построено судно для космической службы «Академик Сергей Королев». Строительство одного корабля обходилось государству в 260 миллионов рублей, а американские корабли такого типа и водоизмещением 60000 тонн - от 4 до 7 миллиардов долларов. Все дело в том, что в цену закладывалась себестоимость работ, в США это 50 %, а СССР - 10 %, советские корабли обходились дешевле.

Всего на Николаевском заводе было построено восемь крейсеров. Девятый корабль под названием «Ульяновск» построить до конца не удалось - распалась великая держава СССР. Он должен был открыть новое поколение авианосцев с атомной силовой установкой. Позже И.И.Винник стал заместителем директора Черноморского судостроительного завода, но он все равно продолжал руководство по строительству авианосцев. 19 сентября 1977 году И.И.Виннику было присвоено звание Героя Социалистического труда (медаль Золотая звезда №18885, орден Ленина №429460).

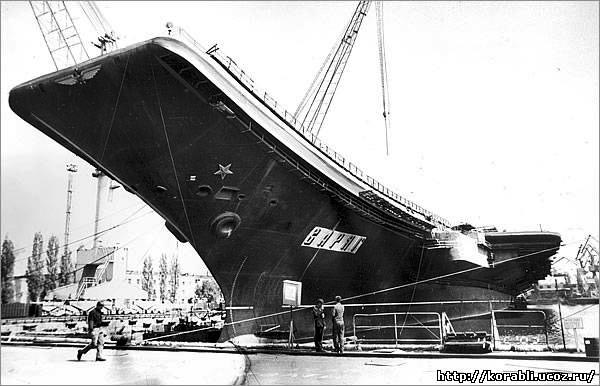

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Проект 1143.5. Корабль (заказ 105) за время постройки был «Ригой», «Брежневым», «Тбилиси» и, в конце концов, стал «Кузнецовым»

Тяжелый авианесущий крейсер «Баку». Переименован в «Адмирал Горшков»

Под руководством Ивана Иосифовича были построены авианесущие крейсера «Новороссийск», «Баку» (строительство длилось 9 лет с 1978 по 1987 гг.) и авианосец «Адмирал флота Кузнецов».

Авианосец «Варяг». Проект 1143.5

Он был заложен 1 сентября 1982 года и открыл их третье поколение. Сейчас это единственный авианосец, который есть в России. Судьба других была в руках наших чиновников: авианесущие крейсера «Москва» и «Ленинград» - порезали, «Новороссийск» - продали в Южную Корею. Авианосцы «Киев», «Минск» и «Варяг» проданы в Китай и находятся в портах Тяньцзинь, Шень-Чжень и Далянь соответственно. Они «служат» развлекательными центрами. Увидеть всю начинку советского корабля можно за 15 долларов и за день на нем может побывать около 7000 посетителей. рассказ И.И.Винника о том, как продавали "Варяг".

Достопримечательности Китая - авианосцы «Варяг» (слева), «Киев», «Минск»

На сегодняшний день Черноморский судостроительный завод проводит ремонт танкеров, на стапеле заложена самоходная баржа и разрабатывается проект фрегата для ВМС Украины.

Иван Иосифович Винник на даче

Последние годы Иван Иосифович Винник жил в скромной двухкомнатной квартирке в городе Николаеве, часть времени проводил на даче, где занимался выращиванием двенадцати сортов винограда.

Накануне 80-летия Ивана Иосифовича в газете "Вечерний Николаев" была помещена замечательная статья Самородок с интервью.

НИКОЛАЕВ И НИКОЛАЕВЦЫ 20 июня 2009 г.

Вечерний Николаев

Он умеет сделать сам если не всё, то многое. Построить дом, смастерить мебель, сложить печку, запустить дизель любой модификации, испечь хлеб, сварить настоящий украинский борщ, обновить старую бытовую технику, заквасить капусту, как не удаётся порой и умелым хозяйкам… Знает, как вырастить на своих дачных шести сотках отменный урожай овощей и фруктов, когда, где и как собрать и сохранить лекарственные травы и применить их в случае надобности, оказать первую медицинскую помощь людям и «братьям меньшим»…

Прочёл и по сей день читает уйму книг, специальных по профессии, и художественной литературы. «Энеиду» Котляревского (и не только) знает наизусть. Любит и умеет петь, особенно песни своего поколения: «Забота у нас такая, забота наша простая, жила бы страна родная и нету других забот…», «Корабелы, корабелы, снова я в семье родной…», «А годы летят, словно птицы летят… И некогда нам оглянуться назад…». «Когда был молодой и чубатый, пел их часто, был заводилой и душой компаний » , - откровенничает мой собеседник Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Николаева, депутат городского совета нескольких прошлых созывов, кавалер многих трудовых орденов ИВАН ИОСИФОВИЧ ВИННИК. Но самое главное его умение - строить корабли, в т. ч. - сложнейшие – авианосцы.

Иван Иосифович Винник

Бывший директор Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) Юрий Иванович Макаров, правой рукой которого Иван Иосифович был 14 лет, написал о Виннике: «Своим трудолюбием, неисчерпаемой энергией, феноменальной памятью, отношением к делу и к людям он завоевал громадный авторитет на заводе, и в министерстве, и у военных моряков, и у тысяч предприятий – контрагентов по всему Союзу. Его знали все. Его роль в создании авианесущего флота страны была решающей. Я считаю, что Иван Иосифович Винник – это наш судостроительный маршал Жуков, и принадлежит он не заводу, а всей стране. С одинаковым успехом он решал стратегические, оперативные и тактические задачи создания авианесущих кораблей. Проигранных сражений за ним не было. Он создал работоспособный и дружный коллектив строителей. Техника, созданием которой он руководил, невероятно сложная, поэтому здесь, как нигде, нужен системный подход. Именно этим он и отличался».

Главный инженер завода Тихоненко (слева) и заместитель директора Винник

Из автобиографии И.И.Винника.

«Родился 22 июня 1929 года на хуторе Ольховом, неподалёку от села Миськи Млыны Опошнянского района Полтавской области в крестьянкой семье.

В 1951 году с отличием окончил Харьковский машиностроительный техникум. В этом же году пришёл на ЧСЗ.

Учёных степеней не имею.

Изобретения имею.(следует пространный перечень)…

Рядовой бронетанковых войск».

Вечный ученик

Судостроительных дел маршал и в одном лице рядовой бронетанковых войск и сейчас без дела не сидит. По его собственному выражению: «вкалывает на даче, как батрак», но душой отдыхает. «Оглянуться назад» накануне 80-летия есть повод. Более полувека из них он отдал строительству кораблей, разных: подводных лодок, траулеров, сухогрузов, танкеров, кораблей-разведчиков, китобаз… Многих. Но главная его гордость – авианосцы, научно-исследовательский корабль «Академик Сергей Королёв». Из 72-х, построенных на ЧСЗ подводных лодок, на его личном счету – 11.

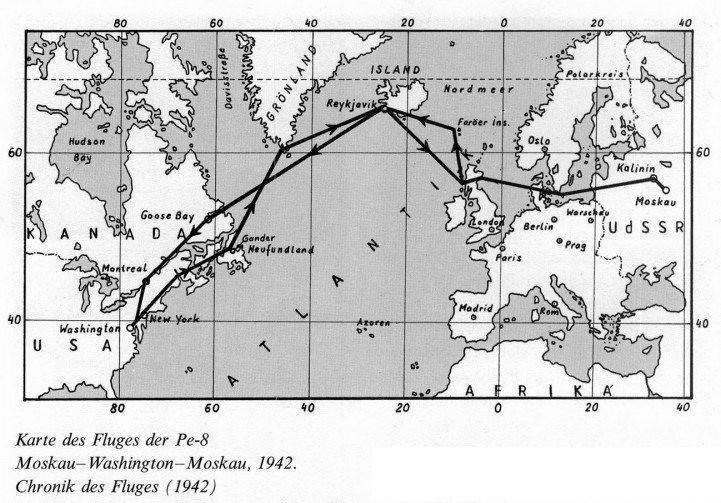

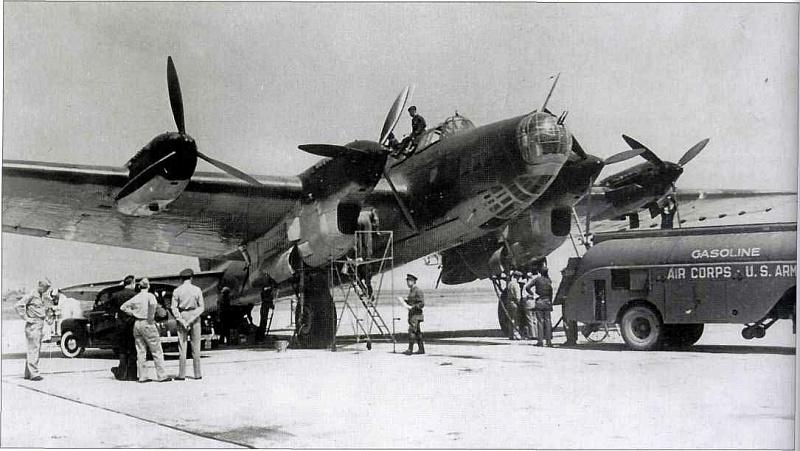

С 1968 года Винник – главный строитель специального военного кораблестроения на ЧСЗ. Под его руководством построены авианесущие корабли: «Москва», «Ленинград», «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку» (с 1990 года - «Адмирал Горшков»), «Адмирал Кузнецов». Будучи заместителем директора завода по производству, курировал строительство и других авианосцев.

- Иван Иосифович, Харьковский машиностроительный техникум давал разносторонние технические знания, раз вы смогли довольно быстро освоить судостроение, да такое сложное, как строительство подводных лодок? Или судостроению вы учились в другом учебном заведении?

- Харьковский машиностроительный техникум давал хорошие знания, но не по судостроению. Там я получил специальность «техник-механик по дизелестроению». Учебного заведения по судостроительной специальности не кончал. Конечно, хорошо бы получить высшее образование. Но в юности мне надо было как можно быстрее перейти «на свой хлеб», надеяться на помощь отца я не мог в тяжелые послевоенные годы. Мне надлежало помогать отцу. А когда стал работать на ЧСЗ, было действительно некогда, всего себя я отдавал делу, которое стало моей судьбой. Но учился я всегда и по книгам, и у старших, более знающих специалистов. Всегда. И сейчас интересуюсь, что нового в судостроительной науке и практике. Следовал неукоснительно совету академика Крылова: «Учиться не только по правилам, а и по примерам».

Шестого августа 1951 года начальник сорокового цеха ЧСЗ Аркадий Назарович Захаров показал мне моё рабочее место – центральный пункт управления строящейся подводной лодки. Я как глянул на её «внутренности» – и у самого внутри всё похолодело: разве можно всё это знать? Но не отчаялся. Смотрел, как работают опытные корабелы, не стеснялся, «доставал» вопросами всех, кто разбирался в новом для меня деле лучше. На подлодке семь отсеков. За каждым был закреплён старший. Это были мастера своего дела. Моими первыми старшинами - учителями на первой моей подлодке были Фёдоров, Чернорыж, Пушкарёв, Пруткевич, Скляренко, Сербин, механик Борис Григорьевич Полосаткин. Всех их и донимал вопросами. У мастера Прокофия Кузьмича Пилипенко выспрашивал, что да как. Спасибо всем за науку. Изучал все системы и отсеки подлодки так, как будто от степени моих знаний зависела собственная жизнь. А когда вернулся после первого полугодового испытания подлодки в море, уже и сам мог просветить новичка. Мы тогда по восемь-десять часов в день работали под толщей морских глубин. Подводные лодки, которые строил наш завод, по признанию специалистов, были одними из лучших в мире. Я, можно сказать, - вечный ученик, всегда учился и самостоятельно, и на опыте других. У директоров заводов: Анатолия Борисовича Ганькевича, с ним я проработал 20 лет, у Юрия Ивановича Макарова - тоже многому научился.

…Фортуна благоволила дотошному крестьянскому сыну. В судостроительных подмастерьях он долго не задержался. Приметили работящего парня. Вот он уже мастер, старший мастер, зам. начальника монтажного цеха. Ваня, Иван, Иван Иосифович… На работу выходил уже не из заводского общежития, а из квартиры, которую дал перспективному трудяге завод. Кстати, живёт в этой двухкомнатной квартире на Бугском бульваре Иван Иосифович с супругой Лидией Леонидовной и по сей день. Но даже когда Винник стал главным строителем авианосцев, а потом заместителем директора ГП «ЧСЗ» по металлургии и машиностроению, потом по судостроению, производству, привычкам своим не изменял. В 5.15 утра выходил из дома. И чаще всего первым трамваем ехал «к себе» на завод. Мог бы и на своей, и на заводской дежурной машине, но в общем рабочем потоке чувствовал себя комфортней, «в своей тарелке».

В монтажном цехе, где Винник впервые проявил себя как умелый организатор большого коллектива было 1300 работников 47 специальностей.

- Когда был заместителем начальника монтажного цеха, коллективу была поручена секретная работа не по основному профилю: сооружение специальных стендов для подводных испытаний – запуска баллистических ракет. Ответственным за выполнение этого заказа назначили меня. Осваивали новое дело сообща. С заданием справились. Испытания первого стенда прошли успешно. За строительство стендов для подводных испытаний - запуска баллистических ракет получил свой первый орден – «Знак Почёта». Шёл 1959 год. Всего в цехе было построено шесть таких стендов. Это был наш вклад в создание подводного флота страны, - рассказывает Иван Иосифович.

Умеешь сам – помоги товарищу

…Начальником монтажного цеха он стал в 34 года. Слово его для коллектива было непререкаемым. И рабочие, и ИТР не раз убеждались: Винник прежде чем отдать какое-либо распоряжение девять раз примерит, просчитает результат. «Сечёт», контролирует всё. Разгильдяйства не терпит. Но без причины людей не дёргает. Работящих, инициативных ценит. Монтажный лидировал в соревновании цехов. Тогда успешному руководителю передового коллектива и поручили возглавить отстающий цех. Была в советские времена тенденция - перемещать умелых руководителей, коллективы которых достигли хороших производственных показателей, на отстающие участки. Мол, умеешь сам – помоги товарищу.

- 34–й цех - другая специфика. Крейсера, сухогрузы, достройка… Двери, трапы, люки, вентиляция… Вывел и этот цех в передовые. В 1962-м завод начал строить авианосцы. Работа на пределе возможного. Авианосные корабли - вершина конструкторской, инженерной мысли, судостроительной профессии в целом, оснащены разным уникальным оборудованием, в т.ч. и электронным. На первом для ЧСЗ и для меня авианосце «Москва» я начинал заместителем ответственного сдатчика. Серийных авианосцев ЧСЗ не строил. Однотипны были только вертолётоносцы «Москва» и «Ленинград». Каждый последующий авианосец чем-то отличался от предыдущего. Учились в работе. В период строительства авианосцев наш завод тесно сотрудничал с более чем 1000 предприятий, 28-ю министерствами бывшего Советского Союза. Только контрагентов на строительстве каждого авианосца было от полутора до двух тысяч. Все работы принимали скрупулёзно по чертежу военные представители. И только потом выдавали удостоверения о надёжности всех узлов, систем, приборов и т.д.. Таких своеобразных сертификатов качества на «Москве» было более тысячи. «За своевременное закрытие удостоверений» я получил премию – 150 руб. С 1967 года был уже главным строителем авианосцев 11 лет.

На борту "Киева". Иван Иосифович третий слева

В 1970 году завод начал строить авианосец «Киев». Строительство всех авианесущих кораблей было делом нелёгким, но «Киев» - наиболее трудным. В процессе его строительства конструкторы внесли 130 тысяч изменений. Не всё шло гладко. Одно из испытаний авиации на «Киеве» закончилось гибелью лётчика и самолёта… В конце концов, «Киев» прошёл все испытания, ЧСЗ и этот заказ выполнил успешно. Уникальное научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв» мы построили за 2 года – невиданно быстро. А там было только одних научно-исследовательских лабораторий, управлявших космическими кораблями, более 50… В 1977 году я был удостоен звания Героя Социалистического Труда - вспоминает мой собеседник.

И.И.Винник в салоне НИС «Академик Сергей Королёв», 26 декабря 1970 года

- Сколько всего вы построили кораблей, не считали?

- Построил не я, а завод. А я в этом принимал самое активное участие. Завод построил тысячи разных кораблей. Так вдруг и не сосчитаешь, - отвечает раздумчиво судостроительных дел маршал.

- Выходит, фортуна вам улыбалась?

- Не всегда. Однажды на коллегии Министерства судостроительной промышленности меня не утвердили в должности главного строителя потому, что я не имею диплома о высшем образовании. К тому времени я уже сдал авианосцы «Москва», «Ленинград», НИС «Академик Сергей Королёв». Вместо меня назначили другого главным строителем. Мой преемник поработал на этой должности не долго. Не справился. Ганькевич сам ездил в министерство с просьбой вернуть меня на прежнее место работы. Сказал: «В Виннике уверен… ». И злопыхатели были, и завистники: мол, Виннику везёт… Правда, их были единицы. Основная часть тружеников меня уважала. Понимала: везёт тому, кто сам везёт…

На борту "Минска". Иван Иосифович идет за Главкомом ВМФ и Командующим КЧФ

- Иван Иосифович, за время вашей более чем полувековой работы на ЧСЗ сменились девять директоров. Разные, сказывают, были руководители: по характеру, руководящему почерку, профессиональной хватке, привычкам, темпераменту… И со всеми вы ладили. Более того, последующие директора повышали вас в должности. Как это вам удавалось?

- Подхалимом я никогда не был. Но учитывать характер, уважать требования и статус руководителя требует деловая культура. На пролом идут только дураки.

Когда мне поручали новое дело, старался и на предыдущей работе оставить полный порядок, а на новой - трудиться тоже с полной самоотдачей и ответственностью. Никогда ни одного из директоров не подвёл. Старался вслух, прилюдно им не перечить. Больше пользы потом один на один сказать директору в чём он не прав. Так я и поступал. Ладил я не только со своими, но и с руководителями других заводов-поставщиков, сотрудниками разных министерств, ведомств, контрагентами сдаточных объектов. Не было, пожалуй, в бывшем СССР такого города, с которым бы не сотрудничал ЧСЗ. Но я никогда не позволял себе спекулировать на выгодном для себя и невыгодном для смежника моменте, обстоятельстве. Не «лягал» тех, кто замешкался, не успел. Всегда старался понять, кто разгильдяй, а кто жертва разрушающихся экономических связей. Всегда стремился понять психологию людей. Без людей, будь ты хоть о семи пядей во лбу, ничего не сделаешь. Бывало и ругал нерадивых. Работа есть работа. Но зла ни на кого не держал и не держу. Судьбу никому не поломал.

«Удача любит тех, у кого есть масло в голове»

…Когда Ивану Иосифовичу ненароком замечали, что «госпожа удача» ему благоволит, он отшучивался: мол, «госпожа удача любит тех, у кого есть масло в голове». Этого драгоценного «масла», т. е. исконной народной смекалки, Господь Бог отпустил Виннику больше, чем другим. В тесном союзе с технической, инженерной мыслью она не раз выручала коллектив завода. Вот лишь некоторые из таких фактов, о которых рассказывает сам Иван Иосифович.

- Сдача в срок научно-исследовательского судна (НИС) «Академик Сергей Королёв» замедлялась сложностью юстирования (нем. «выверять» - проверка и наладка приборов и механизмов, заключающаяся в установлении правильного взаимодействия и расположения деталей и узлов) системы «Нарва». Судно необходимо было поставить на неподвижную основу. Возможно это было только в сухом доке в Севастополе. Я разработал и предложил систему, которая позволяла поставить судно на неподвижную основу в акватории родного завода. Под моим непосредственным руководством проделали ряд работ. Юстирование провели втрое быстрее и денег заводу сэкономили не один десяток тысяч. На испытаниях «Киева» произошло ЧП: затопило морской водой борт крылатой ракеты «Гиперион» – единственной в Советском Союзе. Дал команду изготовить бак размером 1 х 2 метра, наполнить его спиртом и поместить туда «Гиперион». Потом «Гиперион» высушили и он заработал. На испытаниях «Минска» для того, чтобы провести испытательные стрельбы, нужно было расстояние не менее 500 километров. На Чёрном море такого простора нет. Перемещать авианосец в Баренцево или Белое моря - затратно и по времени, и по средствам. Предложил выполнить стрельбу крылатыми ракетами «Базальт» на Чёрном море на расстояние 100 - 120 км. Попросил главного конструктора системы управления «Аргон» Червякова и главного инженера Яковлева разработать план стрельб на Чёрном море на таком расстоянии. Они согласились. Сэкономили десятки миллионов рублей.

…Конец 1980-х и начало 1990-х годов. Результаты пресловутой «перестройки», распад большой страны, бездумный сепаратизм губительно отразились на жизни людей всех республик бывшего СССР. Украина, как, впрочем, и Россия, узнала, что такое безработица, стояла в очередях за всем и вся.

Пустые магазины. Мурло дикого капитализма отрывало от сладкого украинского пирога куски пожирнее, приХватизация правила бал. Многосторонние и многочисленные экономические связи ЧСЗ со своими промышленными партнёрами в разных уголках некогда большой страны разрушились. Держава не смогла удержать в своих ослабевших руках могучую глыбу по имени Черноморский судостроительный завод. Она раскололась на мелкие кусочки. Военные корабли не строились. У рыболовецкого ведомства не было средств, чтобы выкупить построенные на ЧСЗ траулеры. Тихо ржавел у заводского пирса построенный на 70% «Варяг».

Винник был уже Героем Социалистического Труда, почётным гражданином Николаева, депутатом городского совета. Мог бы без особых материальных потерь для себя дрейфовать на шумных волнах приснопамятной перестройки, почивать на лаврах собственной заслуженной значительности. Но это был бы уже не Винник.

Судостроительных дел маршал не хотел, не мог проиграть сражение за выживание родного завода! Как и для многих заводчан, для него ЧСЗ был многотысячной семьёй, за судьбу которой он считал себя в ответе.

И опять инженерное мышление, крестьянская сметливость, экономический практицизм Винника сделали своё доброе дело. По его инициативе и при личном конструкторском участии завод стал изготавливать диффузные аппараты, ошпариватели, свёкломойки, примесеуловители, ополаскиватели, разную арматуру и оборудование для сахарной промышленности Украины. Добрый десяток цехов ЧСЗ получил работу. Не обошли заводские умельцы тогда и мясоперерабатывающую промышленность страны. В то трудное время наступления дикого капитализма корабелы своим трудовым участием поддержали сахарную промышленность страны и себя морально и материально. Оборудование, изготовленное черноморцами для 38 сахарных заводов Украины, соответствовало лучшим мировым образцам. Раньше такое оборудование предприятия сахарной промышленности покупали в Польше, Голландии, Германии, Франции значительно дороже. В обмен на заработанный сахар завод приобрёл тогда 1300 тонн дизельного топлива, 12 тракторов, силосный комбайн для заводского подсобного хозяйства, медикаменты и оборудование для медсанчасти. А для заводской столовой, детских садов, пионерского лагеря и работников завода – сахар по сниженной цене. Заводских пенсионеров сахаром наделили бесплатно. Тогда Ивана Иосифовича заводчане добродушно шутливо нарекли «сахарным королём». Жизнь у «сахарного короля» от этого слаще не стала, прибавила ему только забот и хлопот.

Нынче чувство гордости у многих сограждан за своё предприятие, город, страну убывает. А слова из популярной в советские времена песни: «Жила бы страна родная и нету других забот… » у части молодых современников вызывают даже ехидную усмешку. Для поколения Винника и для него лично – это не бравурные слова, а смысл созидательной жизни. Бывшим труженикам ЧСЗ по праву есть чем гордиться.

ЧСЗ, который мы потеряли

- Наш завод был лидером отечественного судостроения, градообразующим, социально-ответственным предприятием Николаева, вносил существенную лепту в городскую казну. Имел три профессионально-технических училища, в которых готовили рабочих высокой квалификации, свой учебный комбинат. Все, кто хотел стать судостроителем, могли получить профессию бесплатно. Район Лески, мост через реку Ингул построен в т.ч. и силами завода… Только за 15 лет, с 1979 по 1994 годы, когда заводом руководил Юрий Иванович. Макаров, ЧСЗ строил 22 тысячи кв. метров жилья, 600 квартир в год. Только за этот период усилиями завода в областном центре построены жилой массив Намыв, детский городок «Сказка», многие школы, детские комбинаты, физкультурно-оздоровительные комплексы, магазины, дома отдыха в Мисхоре, Коблево, Сливино, на Волошской косе… Завод внёс значительный вклад в сооружение водовода Днепр-Николаев…

Всё, что сделал для города, области завод, так вдруг и не перечислишь… У ЧСЗ было 64 подшефных хозяйства в районах области. Завод помогал им техникой, инженерными разработками, финансировал многие проекты. Было у предприятия и собственное подсобное хозяйство – совхоз «40 лет Победы». Это 3 тысячи гектаров поливной земли, 6 коровников, свинарник, птичник… Благодаря личному распоряжению Макарова из Германии привезли 50 элитных коров, каждая из которых давала не менее 30 литров молока в сутки. В заводскую столовую, детские комбинаты поступали из подсобного хозяйства доброкачественные, экологически чистые продукты. Многое делалось для людей, - вспоминает мой собеседник.

- Завод для меня всё - моя судьба, жизнь… Он дал мне работу, крышу над головой, друзей Я и жену свою - труженицу, преданную, терпеливую Лидию Леонидовну, встретил на заводе. Она приехала на ЧСЗ после окончания Ивановского индустриального техникума в 1950 году и работала на заводе до выхода на пенсию. И младшая дочь наша Оля начинала свой трудовой путь на заводе… - размышляет вслух Иван Иосифович.

- Вы помните день своего рождения 22 июня 1941 года?

- Помню. Наш хутор Ольховый расположен в очень красивом месте - в 18 километрах от знаменитой гоголевской Диканьки. С одной стороны - река Ворскла, с другой – речка Куствица. А кругом – лес. Хутор, как на острове. Нас у родителей было четверо детей. Три сестры и я. 22 июня 1941 года мне исполнилось 12 лет. Я был родителям первый помощник. Корову выпасать, сена накосить, дров нарубить, рыбы наловить, живность накормить, по дому что подремонтировать, в село быстро сбегать – всё за мной. И печку истопить, и хлеб испечь – всё умел… Помню, той ночью прошёл дождь. Я спал в сарае. Тепло. Сеном пахнет. Слышу – прискакал на лошади наш родственник, он в военкомате работал. От него мы и узнали, что фашисты напали на нашу страну…

Началась война. Всем мужикам призывного возраста было велено прибыть в райцентр Опошню… С того рокового дня мы стали жить в тревожном ожидании сводок, как там, на фронте? На самом нашем хуторе сначала было тихо. Мой отец Иосиф Гаврилович был мудрый человек, не ждал, когда беда настигнет. Он в первую империалистическую в царской армии воевал. Выкопали мы с отцом в лесу что-то вроде бомбоубежища. Там и жили пока наши не пришли. Когда наши войска отступали, мы с отцом помогали перевозить мешки с пшеницей партизанам. Потом красноармейцев в соседнее село Пышнянки я проводил. Помню, как тогда обнял меня незнакомый капитан и сказал: «Мальчик, мы обязательно вернёмся и направим тебя учиться в Суворовское училище».

Когда немцы оккупировали наш хутор, поселились они в нашем доме. А потом, в 1943-м, на пороге собственного дома расстреляли мою бабушку, а дом наш сожгли. И школу-семилетку, в которой я учился, тоже сожгли. Мама, её звали Софья Степановна, в 1944-м 9 мая умерла. День Победы для меня – праздник со слезами на глазах… Старшую сестру Галю немцы угнали в Германию. Других сестёр разбросала по разным сторонам война. Разыскал я их после войны. В 1946-47 годах был голод. Как мы выжили, одному Богу известно. Спасибо, картошка у нас ещё как-то уродила. Но как бы тяжело ни было, к ученью, книгам я тянулся всегда. Книги при каганце читал. Электричества у нас не было. Читать для меня было самым большим удовольствием. 5–6-7 классы окончил с похвальными грамотами. А потом подался в Харьков, в техникум…

- Что вы взяли с собой в самостоятельную жизнь из отчего дома? Что унаследовали от родителей?

- Прежде всего трудолюбие, любовь к родной земле, не чураться никакой работы. Отец, когда вернулся с Первой мировой войны, стал одним из лучших в округе садоводом и огородником. Он нигде не учился, но 72 гектара колхозного сада, которым он ведал, были своего рода академией для окрестных садоводов и огородников. Отец был участником выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Кавуны выращивал вкуснейшие, по 7 штук на стебле! А сливы какие! У нас в Млынах в сливах исстари толк знали. Котляревский в «Энеиде» о наших опошнянских сливах упоминает… Отец умел своими руками делать всё.

- Что, на ваш взгляд, нужно для того, чтобы быть успешным человеком? Что для вас означает само это понятие – успешность?

- По-моему, чтобы быть успешным, надо добросовестно выполнять любую, даже неблагодарную, работу. Успешности способствует хорошее образование и постоянное самообразование. И терпение… Для меня лично быть успешным – это быть востребованным обществом, любить и уметь хорошо делать главное дело своей жизни. Быть нужным своей семье, её опорой и защитой. Кто-то умный очень правильно сказал: важно, что ты можешь сделать для Родины, а не что может сделать Родина для тебя…

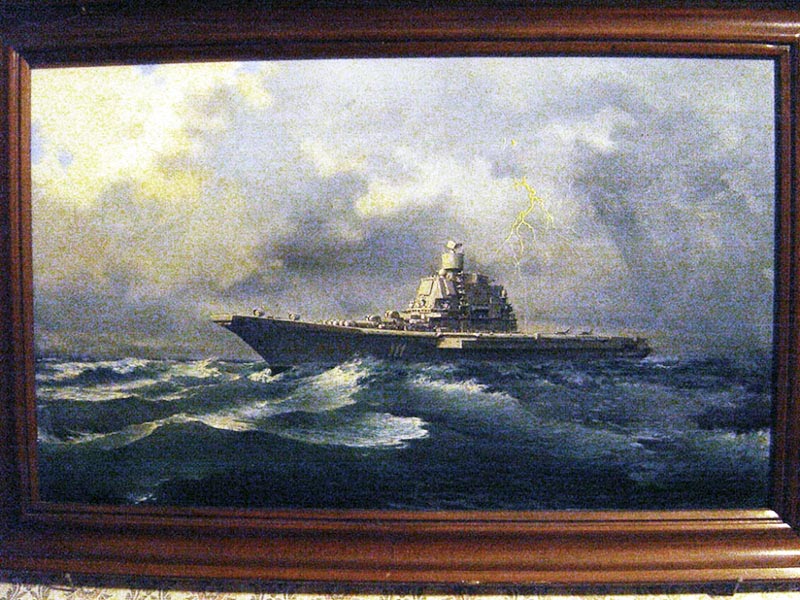

Авианосец во время шторма. Картина в гостиной комнате судостроителя

…Иван Иосифович Винник, по общему мнению коллег, – профессор в судостроительном деле. Заводчане называли его «справочным бюро».Читал лекции судостроителям во Вьетнаме, Индии, Дании, Голландии, Югославии, Турции… В Китае с этой миссией побывал несколько раз. В один из таких визитов дотошные китайские коллеги пять дней подряд с восьми утра до семнадцати «пытали» гостя из Украины сложнейшими инженерными вопросами. Перед той поездкой в Китай он серьёзно повредил ногу. Но лекции читал, на вопросы отвечал только стоя. Ни один «заковыристый» вопрос без ответа не оставил. В семейном фотоархиве Винников много фотографий из зарубежных поездок главы семьи, Лидии Леонидовны, дочерей Ларисы и Ольги, внуков Ивана и Софии, всех домочадцев, улыбчивых, красивых. Немало снимков, сделанных и на родном заводе. На них - знакомые по газетным клише и телевизионному экрану лица высоких персон: экс-президент Украины, министры обороны бывшего СССР, директора ЧСЗ разных лет, посол России в Украине, адмиралы, военные с большими звёздами на погонах, известные всем жителям некогда большой страны космонавты, бывшие партийные начальники Украины, Николаевщины… Винник - среди них. Рассказывает, показывает, ведёт по заводским цехам, стапелям… Своеобразная фотолетопись настоящего героя своего поколения.

Уголок в доме отца советских авианосцев

- С каким настроением встречаете свой юбилей? Что хотели бы пожелать молодому поколению, городу и горожанам, Украине?

- С нормальным настроением. Тружусь на даче. Вечером – читаю. Молодому поколению хотел бы пожелать интересной работы и жизни во благо себе и стране. Очень сожалею, что погубили ЧСЗ, вообще судостроительную промышленность в Украине. Что наш славный Николаев уже не является городом корабелов. Я - украинец до мозга костей. Люблю свою Родину Украину. Приветствую идею её политической независимости. Но рвать с Россией экономические, производственные, дружественные, культурные связи, воздвигать искусственные барьеры между братскими украинским и русским народами, сеять вражду в отношениях друг с другом считаю безумием, самоубийством. Хотел бы, чтобы образование, медицинская помощь были доступны, независимо от того, есть у человека деньги или нет. Чтобы в городе возродилось судостроение… Но это трудная задача в нынешних условиях. Интеллектуальный, кадровый потенциал судостроителей во многом потерян. Оборудование завода разграблено. Верхи озабочены в основном бесконечными выборами, как власть удержать с наибольшей пользой для себя, а не тем, чтобы люди жили лучше, имели работу, достойную зарплату, были уверены в завтрашнем дне… - раздумчиво откровенничает Винник.

-800.jpg)

И.И.Винник, его супруга Лидия Леонидовна, ветеран МКФ С.В.Решетников (КВК, АСК, Одесса)

- Благодарю за беседу. «Вечерний Николаев» от имени всех читателей сердечно поздравляет вас, Иван Иосифович, с юбилеем! Здоровья вам и вашим близким! Гордимся вами. Долгая лета вам, судостроительных дел маршал!

Агнесса Виноградова

Ветераны Черноморского судостроительного завода - Герои Социалистического труда Борисов Петр Михайлович, бригадир судосборщиков; Винник Иван Иосифович; Малый Михаил Александрович, бригадир токарей

Фото: