Совсем недавно на нашем ТV прошли художественный сериал “Мата Хари” и документальный фильм “Мата Хари –легкомысленная шпионка” о знаменитой Мата Хари - танцовщице, куртизанке и неудачливой шпионке периода Первой мировой войны.

Она сама выдумала себе биографию, но многое додумывали ее современники, историки. Стало очень распространенным мнение о том, что она была одной из самых успешных разведчиц всех времен и народов, что весьма преувеличено и очень далеко от истины.

Судьбе Маты Хари посвящено множество документальных и художественных книг, фильмов и произведений других жанров. Только за рубежом, начиная с 1920 года, о Мата Хари снято более 20 кинофильмов, поставлено несколько мюзиклов. Из нее сделала какого-то идола.

Стараются не отстать в этом и наши творческие работники кино и ТV. Начиная с 2009 года, у нас уже поставлено два мюзикла - “Мата Хари” и “Любовь и шпионаж”, спектакль в театре “Луны” - “Мата Хари- глаза дня” и показаны выше названные фильмы.

В связи с последним почему-то вспомнилось библейское выражение - “Нет пророка в своем отечестве”.

Смысл этого выражения, что мы не верим в талант, гениальность или истинность слов, деяния человека, своего соотечественника, который находится рядом с нами. Предполагается, что все истинно мудрое, правильное и т. п. могло родиться не здесь, а где-то в прошлом или в прекрасном далеке…

А ведь в русской истории в то время была отважная женщина, что называется “богиня разведки”, деятельность которой не может не вызывать восхищения. Все деяния Маты Хари в области разведки просто меркнут в сравнении с ней.

Можно сказать, что она просто забытая легенда русской разведки

В историю Первой мировой войны, или как ее тогда называли Великой войны, она вошла под именем Анны Ревельской.

В занятой немцами в 1915 году Либаве (сегодня это латвийский город Лиепая), который стал основным местом деятельности разведчицы, её знали под именем Клары Изельгоф.

Так назвал ее В. Пикуль в своем романе “Моонзунд”

В.Пикуль не придумал свою героиню и ее судьбу, он лишь украсил некоторыми живописными подробностями реальные события, которые происходили в то время, придумал ее любовную линию с русским морским офицером.

Как на самом деле звали Анну Ревельскую, мы не знаем и видимо уже никогда не узнаем..

Генерального штаба генерал-майор Н. С. Батюшин, которого считают одним из создателей отечественных секретных служб, с августа 1914 года, будучи еще полковником, являлся начальником разведывательного отделения штаба Северо-Западного фронта.

Предвидя возможность немецкого наступления вдоль побережья Балтийского моря, он заблаговременно позаботился о том, чтобы в портовых городах, которые могли быть захвачены противником, осела наша агентура.

Одним из таких агентов, оказавшихся на переднем крае тайной борьбы разведок, благодаря Н.С. Батюшину, оказалась загадочная дама, подданная Российской империи, действовавшая в Либаве.

В романе В. Пикуля фигурирует неназванный по имени “полковник контрразведки армии и флота”, который предупреждает старшего лейтенанта Артеньева, чтобы он прекратил ухаживания за Кларой Изельгоф, и не мешал разведке и контрразведке.

Вполне может быть, что В.Пикуль и имел в виду Н.С. Батюшина…

Н.С. Батюшин скончался в 1957году в бельгийском городке Брен-ле –Конт. В 2004 году он был торжественно перезахоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве, как один из основателей русской военной разведки и контрразведки.

Надгробный памятник Н.С. Батюшину

Спустя несколько месяцев после начала Первой мировой войны немецкие войска заняли Либаву. Сюда перенес свою ставку главнокомандующий германским флотом на Балтике, брат кайзера принц Генрих Прусский. Вслед за гросс-адмиралом перебрались в этот город и чины его штаба.

Офицеры флота стали частенько бывать в кофейне («Под двуглавым орлом» - так она называлась в романе В. Пикуля) на Шарлоттенштрассе, где подавали отменный кофе и куда Анна (Клара Изельгоф) устроилась работать кельнершей.

Основным источником информации об Анне и ее деятельности в Либаве является книга английского историка разведки Г. Байуотера «Морская разведка и шпионаж. 1914 — 1918 гг.», переведенная с английского языка и изданная в СССР в 1939 году «Военмориздатом».

Г. Байуотер в своей книге называет русскую разведчицу Анной.

Автор имел доступ к германским документам, а его книга была издана вскоре после окончания Первой мировой войны, когда были ещё живы участники описываемых событий. Одна из глав этой книги называется “Анна из Либавы”.

Всё это позволяет относиться к приведённым в ней фактам с определённым доверием.

Пользовался данным трудом при написании «Моонзунда», конечно, и В.Пикуль.

Далее в изложении истории об Анне Ревельской обратимся к книге Г. Байуотера:

« Наиболее тяжелые потери немцы понесли от мин, в применении которых русские моряки показали большое мастерство и изобретательность.

… Мины были основной трудностью. Русские, казалось, имели неисчерпаемый их запас. Сотни мин были вытралены, но новые сотни вырастали как грибы, вызывая тяжелые потери в германских флотилиях…

… Большую услугу русскому морскому командованию оказала и разведка, принесшая русским ряд заметных успехов.

Один из них заслуживает особого внимания как поучительный и

пикантный эпизод в истории разведывательной работы.

Среди унтер-офицеров германской Балтийской эскадры был некто Курт Бремерман. Тщеславный и хвастливый среди женщин, имевший среди них успех, Курт был усердным офицером, на весьма хорошем счету у высшего начальства.

Во время оккупации Либавы немцами Бремерман служил на одном из германских крейсеров.

Верный своим обычаям, он завел в Либавском порту знакомство с женщинами.

Одна из дам, Анна, так звали ее, официантка из кафе, действительно красавица, полностью покорила его сердце …”

Далее Г. Байуотер рассказывает:

“…Но на этот раз ему оказалось нелегко одержать победу. Дама была скромна и сдержанна и не поддавалась на «ударную тактику», квалифицированным специалистом которой являлся ее ухажер. Она не была расположена слушать нежные бессмыслицы, которые, по мнению Курта, были единственно возможным разговором с интересной женщиной.

Дама была интеллигентна, ярая германофилка, глубоко заинтересованная войной, всегда с жадностью выслушивала все новейшие сообщения о победах, одерживаемых немцами над «ненавистными русскими».

Никогда не пыталась выведать от Бремермана секреты, да и он не рассказывал ничего серьезного, так как был далеко не дурак… ».

Далее Г. Байуотер весьма подробно рассказывает о том, что после долгих ухаживаний, тронутая его явной преданностью, она, наконец, сдалась и рассказала ему свою печальную историю.

Якобы в начале войны она была влюблена в русского морского офицера, находившегося в Либаве. Но началась война. Русские решили эвакуировать Либаву. Офицер обещал взять ее с собой в Петербург, даже обещал женитьбу, так как узнал, что она происходит из хорошей курляндской семьи, с которой не стыдно породниться даже офицеру.

Эвакуация была назначена через неделю. Она была уверена, что будет сопровождать его, и приготовила все к отъезду. Многие из его вещей оставались у нее.

Однако, этот офицер подло её обманул, когда она напомнила ему про его обещание жениться на мне, то он рассмеялся ей в лицо, признался, что у него в Петербурге жена и двое детей. Произошла жуткая сцена, она обозвала его лгуном и трусом, он ударил ее.

Много дней спустя после его отъезда, она обнаружила кожаный портфель, принадлежавший ему, который вестовой, приходивший за его вещами, забыл взять. Портфель был набит бумагами.

Бремерман, конечно, после всяких слов сочувствия, заинтересовался этим портфелем, и она ему его вручила.

Он вынул пачку документов. Документы, которые Бремерман держал в руках, были написаны по-русски и, без сомнения, являлись официальными, потому что большинство было украшено двуглавым орлом. Среди бумаг были топографические и навигационные карты, значение которых не допускало двух толкований.

Оборона Рижского залива была показана полностью: форты, минные поля, другие препятствия. Каждая навигационная карта имела бесчисленные пометки цветными чернилами.

И вскоре эти документы были в руках немецкого командования.

Надо отметить, что в разных публикациях авторы называют разные фамилии моряка, которого весьма искусно обвела вокруг пальца Анна Ревельская.

Ряд авторов именуют его лейтенантом фон Клаусом, другие - лейтенантом фон Кемпке (так он назван в романе В. Пикуля), причем, с указанием даже конкретной должности - командир артиллерийской башни главного калибра крейсера «Тетис».

Но, видимо более достоверны его фамилия и звание, приведенные в книге Г. Байуотера – “унтер-офицер Бремерман”.

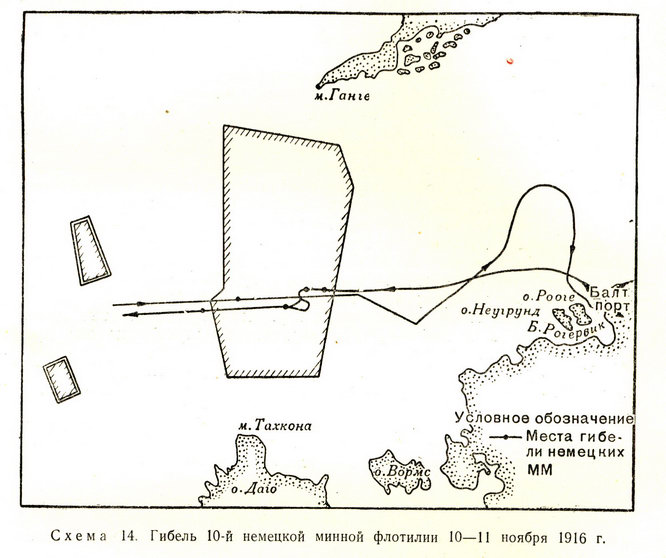

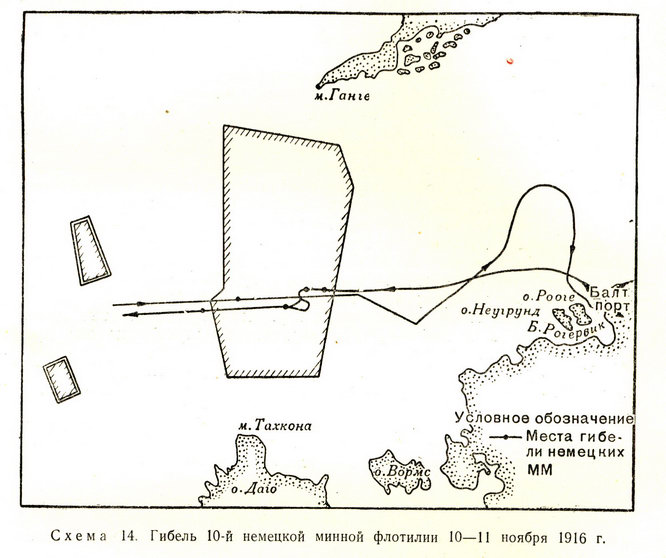

Вот так была проведена операция по передаче немцам карты-схемы минных постановок Балтийского флота в 1914-1915 гг., что явилось тщательно подготовленной дезинформацией.

В результате этой операции была практически уничтожена и перестала существовать Десятая флотилия минных сил кайзеровского флота.

Штаб-офицеры германского флота в Либаве подвергли тщательному исследованию карты и бумаги принесенные Бремерманом.

Здесь были не только минные поля, охраняющие залив, но и протраленные проходы, используемые русскими сторожевыми силами.

В виде меры предосторожности перед выходом Десятой флотилии немцы решили провести проверку протраленных проходов, так как вполне вероятно, что со времени составления карт противник мог сделать новые проходы и заминировать старые.

Три старых миноносца получили приказ на проведение разведки. Но мины на показанных на карте протраленных проходах не были обнаружены.

Далее Г. Байуотер пишет:

“…Механизм ловушки, в которую попалась немецкая эскадра, не является сложным. Карты и документы — дело рук русского адмиралтейства. Как только в адмиралтействе узнали о том, что они дошли до немецкого командующего, никакого труда не представляло предпринять дальнейшие шаги.

За протраленными проходами, указанными на карте, велось тщательное наблюдение для того, что бы установить, будут ли немцы проводить разведывание до того, как пустят корабли.

Предварительную разведку немецких эсминцев русские заметили, и на следующую ночь сотни новых мин поставили как раз в «безопасных» местах”.

Десятая флотилия минных сил кайзеровского флота была сформирована уже после начала войны и включала в свой состав 11 эскадренных миноносцев.

На 1916 год эта флотилия считалась лучшей, так как в нее входили самые новейшие эсминцы, построенные в 1915 году.

Эсминцы Десятой флотилии имели водоизмещение около 1000 тонн, ход 24 узла, вооружение: три 4-дюймовых орудия и 6 торпедных аппаратов.

По боевым характеристикам они приближались к нашим знаменитым «Новикам».

Главной задачей Десятой флотилии являлась охрана и оборона в море дредноутов германского флота.

В набеговую операцию в Финский залив флотилия была определена исключительно для приобретения боевого опыта. Операция, с учетом полученной информации по русским минным полям, считалась не слишком опасной и обещала быть удачной по результатам.

В журнале «Морской сборник» ( №8-9 1922 год) были опубликованы материалы по операции Десятой флотилии германских эскадренных миноносцев в устье Финского залива в ночь на 29 октября 1916 года по материалам Морского исторического комитета и германским источникам:

- «В темную, туманную ночь с 28-го на 29-е октября (10 — 11 ноября) 1916 года наша радиоразведка обнаружила проникновение флотилии германских миноносцев в Финский залив, за минные заграждения Передовой Позиции, а посты службы связи слышали целый ряд взрывов.

Донесения русского морского командования гласят, что, пользуясь туманом, 11 новейших неприятельских эскадренных миноносцев прошли через заграждения передовой позиции. Причем два миноносца подорвались на наших минах и сразу затонули; остальные миноносцы продолжали идти в глубь пролива, и около 2 часов 30 минут ночи три из них обстреляли в течение 20 минут Балтийский Порт (сейчас в Эстонии город Палдиски -sad39) , освещая город и гавань прожекторами.

По портовым сооружениям (суда в бухте отсутствовали), а потом и по городу было выпущено 162 фугасных и шрапнельных снаряда.

Во время обстрела повреждено было 24 здания, в том числе вышка Службы Связи и вокзал, убито 2 солдата, 8 мирных жителей и 11 лошадей, ранено 8 солдат и 2 мирных жителя.

Наших судов в это время в гавани не было. Окончив обстрел, миноносцы ушли на NW.

Возвращаясь через минное поле, неприятель потерял еще до 5 эскадренных миноносцев, что подтверждается радиоразведкой и числом слышанных взрывов.

За оставшимися неприятельскими миноносцами вышел в погоню начальник Минной Дивизии с 10 эскадренными миноносцами, но вследствие тумана он принужден был вернуться в Рогокюль (база для миноносцев, построенная перед первой мировой войной в Эстонии-sad39).

В различных частях побережья оказались выброшенными на берег шлюпки, буйки, пояса и другие предметы с погибших миноносцев.

В течение 29-го октября Сторожевая Дивизия и Дивизия Траления обследовали все фарватеры между Ревелем и Ханко но ничего не обнаружили.

При опросе солдат, попавших под обстрел, один из них сообщил, что в порту на оконечности дамбы незадолго до обстрела «наблюдал огонь от фонаря». Вход в бухту затемнялся, без ориентиров или лоцмана зайти в нее было невозможно.

Горевший фонарь приводил к мысли, что в городе действовала немецкая агентура.

Атаку Балтийского порта посчитали главной целью Десятой флотилии”.

А вот что пишет в своих воспоминаниях начальник 10 флотилии капитан-цурзее Виттинг:

- “27 октября (9 ноября) 10 флотилия эскадренных миноносцев вышла в операцию в русские воды. Флотилия состояла из следующих 11 эскадренных миноносцев:

S-56 (начальник флотилии капитан-цурзее Виттинг), S-57, S-58, S-59, G-89, G-90, V-72, V-75, V-76, V-77, V-78. Флотилия направилась в Финский залив, имея назначением найти и атаковать русские морские силы.

Из 11 миноносцев уцелело четыре: S-56, V-77, V-78 и G-89. Погибло семь миноносцев: S-57, S-58, S-59, V-72, V-75, V-76 и G-90…”

Немедленно после этой катастрофы германская контрразведка кинулась искать в Либаве Клару Изельгоф, но она бесследно исчезла.

Одни авторы говорят, что Анна скрылась на территории Германии, другие, например, В. Шигин в своей книге “Ее звали Анной” рассказывает о том, что была проведена специальная спасательная операция и Анну эвакуировали на подводной лодке ” Волк”, скрытно подошедшей к одному из поселков около Либавы и принявшей Анну на борт.

Подводная лодка “Волк”

Вся операция по дезинформации и по спасению такого ценного агента как Анна могла быть проведена только в том случае, если она имела постоянную и надежную связь с центром. Видимо, в Либаве работали еще русские агенты, которые и обеспечивали ей связь.

Подводная лодка “Волк” была последней лодкой в первой серии субмарин типа «Барс» — самого удачного российского проекта того времени.

Командиром лодки был И.В. Мессер, сын вице-адмирала В. П. Мессера. К апрелю 1916 года Иван Мессер уже опытный подводник: за его спиной - служба помощником командира на подлодках «Пескарь», «Аллигатор» и «Белуга».

И. Мессер был очень удачливым командиром, в одном из походов его подводная лодка сумела сразу потопить три транспорта противника. Видимо поэтому его и выбрали для проведения той рискованной операции.

И. Мессер после 1918 года, уволенный из флота, отправился в Архангельск, где вступил в Белую армию и дослужился до капитана 1 ранга.

Умер И.Мессер, кавалер орденов Святой Анны 2-й, 3-й и 4-й степени, ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами и ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом в 1952 году в Кливленде (штат Огайо).

Вахтенным начальником «Волка» был в ту пору лейтенант Александр Бахтин.

Впоследствии, став командиром «Пантеры», он в 1919 году уничтожит английский эсминец «Виктори», за что одним из первых получит орден Красного Знамени, а закончит службу в советском ВМФ профессором Военно-Морской академии.

Но никаких сведений о своем походе в октябре 1916 года к Либаве Бахтин не оставил…

Ряд авторов считают, что эвакуацию Анны проводила подводная лодка “Пантера”, которой в 1916 году командовал старший лейтенант Георгий Палицын, опытный морской офицер, участник обороны Порт-Артура. Любопытно, что к моменту своего участия в спасении Анны Ревельской Палицын был награжден двумя орденами Святой Анны 4-й и 3-й степеней за подвиги в русско-японскую войну.

Но судьба Палицына не была счастлива. Октябрьскую революцию Г. Палицын не принял, уволился с флота, но вскоре был арестован и расстрелян органами ВЧК.

Что касается Курта Бремермана, то как пишет Г. Байуотер, дело не дошло до военного суда.

На допросе он смог уверить своих начальников, что невинно оказался искусно обманут тщательно продуманным планом русской разведывательной службы. У него изъяли и фотографию Клары.

По этой фотографии немецкая разведка установила :

«Фотография изображает Катрин Изельман, родившуюся в Риге в 1887 году. Катрин получила образование в Москве и в течение не скольких лет работала в адмиралтействе в Петербурге. Есть предположения, что она поступила на разведывательную работу в 1913 году. Действовала в Германии, где некоторые из наших армейских и морских офицеров были с ней в близких отношениях. Приказ об ее аресте в марте 1914 года не выполнили, так как ее не нашли. Она хорошая актриса и обладает личным обаянием».

Если верить этой справке германской контрразведки, то это единственный документ, проливающий свет на некоторые факты биографии Анны.

В этой справке, как видим, приведена еще одна фамилия Анны Ревельской - Катрин Изельман.

Но насколько она настоящая– это большой вопрос.

Существует еще ряд фактов, помимо книги Г. Байуотера подтверждающих, что была действительно проведена с участием Анны Ревельской блестящая операция по дезинформации немцев, приведшая к гибели Десятой флотилии :

О проведении такой операции свидетельствуют выдержки из дневников капитана 1-го ранга И. И. Ренгартена, опубликованные в журнале “Красный архив” ( том 32) за 1929 год.

И. Ренгартен на тот момент занимал должность начальника разведотделения оперативной части штаба Балтийского флота, то есть вполне возможно, что он был одним из тех, кто имел отношение к разведывательной деятельности Анны Ревельской.

В ноябре 1916 года капитан 1-го ранга Ренгартен, вернувшись из Балтийского порта, занес в свой дневник всего несколько строк:

«Андриан (Командующий флотом вице-адмирал Непенин-sad-39)... распорядился за умные минные постановки представить князя к награде. Миша не зря старался... и окончательно запутал их (немцев) своим планом…».

Надо отметить, что И. Ренгартен в минном деле хорошо разбирался, так как в начале войны служил флагманским минным офицером.

Как видим, какой-то “князь” своими умными постановками запутал немцев и заставил их залезть на минные поля, что свидетельствует о том, что гибель Десятой флотилии является результатом хорошо продуманных предварительных действий - минных постановок.

Но проведя такие действия, надо было быть уверенным, что немцы узнают о них и “клюнут” на эту информацию.

И вот эту работу блестяще выполнила Анна Ревельская, подбросившая немцам планы минных постановок.

Теперь, какого князя имел ввиду Ренгартен?

В 1916 году в штабе Балтийского флота служил только один князь — капитан 1-го ранга Михаил Черкасский в должности флаг-капитана (то есть помощника начальника штаба) по оперативной части.

Штаб Минной дивизии Балтийского флота,

Штаб Минной дивизии Балтийского флота,

во втором ряду слева направо: четвёртый- контр-

адмирал Александр Васильевич Колчак, пятый

– капитан 1-го ранга князь Михаил Черкасский

Боевая биография Черкасского, как и у многих российских морских офицеров того времени, началась с русско-японской войны.

М. Черкасский отличился при обороне Порт-Артура, за храбрость удостоен двух орденов. Затем служил на Балтике, а в 1914 году окончил Морскую академию, был назначен в штаб Балтийского флота.

В 1952 году в «Морских записках» - журнале, выходившем в Нью-Йорке , был опубликован исторический очерк «Флаг-капитаны штаба Балтийского флота», где говорилось и о князе Черкасском:

- «...Эти минные заграждения ( более 4000 мин) ставились в мае 1916 года.. Но обратим внимание на следующие детали.

Черкасский, готовя план операции, решил включить в «общую диспозицию» и «заградительное поле» германского флота, действующее еще с августа 1914 года.

Чтобы сбить противника с толку, на южной оконечности передовой позиции мины сбрасывались «демонстративно открыто».

Вражеская агентура на это клюнула, и только здесь немцы точно определили «границу опасности» для своих кораблей, посчитав, что между «заградительным полем» 1914 года и новыми своими заграждениями русские оставили проход.

Так была подготовлена будущая ловушка для немецкого флота.

В августе 1916 года нескольким кайзеровским субмаринам удалось прорваться через передовую позицию, это укрепило сомнение германского морского штаба в существовании «каких-либо сильных препятствий» у Финского залива.

Не случайно курсы миноносцев Десятой флотилии в набеговой операции практически совпадали с курсами подводных лодок.

Из этого следует, что подкинутые немцам через Анну Ревельскую карты со схемами минных постановок и само окончательное расположение минных полей в Ирбенах было выполнено с учетом знаменитой немецкой пунктуальности.

Немцы рассуждали приблизительно так: если в августе прошли подводные лодки, то в октябре пройдут и эсминцы! Однако какие-то сомнения у них все же были: а вдруг русские забросали старые проходы минами.

Когда же они увидели на полученных картах, что проходы по-прежнему свободны и все соответствует тому, о чем они мечтали, у них отпали последние сомнения».

В этих «Морских записках» приводятся еще выдержки из рапорта М. Черкасского Командующему флотом:

«Проход лодок через нашу позицию легко закрыть установлением еще одного противолодочного заграждения. Преодоление их минными крейсерами... невозможно. Дополнительной разведки у позиции неприятель не ведет, недооценивает эту опасность для судов…».

Отметим, что этот рапорт датирован 4 октября 1916 года .

На следующий день Командующий флотом Непенин поставил резолюцию: «Действуйте. Это важнее наступательных плаваний».

Разгром Десятой флотилии лишь подтвердил полную неосведомленность германского командования о русских заграждениях.

Немцы были переиграны по всем позициям, от работы команд отряда минных заградителей, вовремя заминировавших немцам пути отхода, до хитроумно выполненной работы Анной Ревельской.

Дальнейшая судьба одного М.Черкасского сложилась трагически.

В 1917 году Черкасского назначают начальником штаба Балтийского флота и производят в контр-адмиралы. Уволенный в отставку вскоре после октябрьских событий, он уезжает на родину, чтобы «не видеть, как флот пожирается огнем раздора». Но Гражданская война настигла его и дома, в Полтавской губернии. В 1918 году Черкасский был убит.

Видимо именно о нем сказал в своих «Письмах из Полтавы» писатель В.Короленко:

«В... кровавом пекле сгорела и жизнь молодого адмирала, которого растерзали только за то, что он больше не хотел воевать».

После произошедших событий в Либаве Анна Ревельская, как мы помним, бесследно исчезла.

Спустя некоторое время она оказывается в Швеции.

Швеция на всем протяжении Первой мировой войны оставалась нейтральным государством.

Интересы военно-морского флота России в период Первой мировой войны в шведском королевстве представлял военно-морской агент капитан 1-го ранга Владимир Арсеньевич Сташевский.

Центральным вопросом работы для него в тот момент был вопрос о том, удастся ли Швеции сохранить нейтралитет в этой войне.

Сташевский был уверен в том, что Швеция могла начать военные действия против России в любой момент, о чем старался поставить в известность начальника Морского Генерального штаба адмирала А. И. Русина.

Поэтому видимо не случайно, что после завершения операции в Либаве Анна Ревельская появляется в Швеции. В условиях, когда боевые действия между Россией и Шведским королевством могли начаться в любую минуту, опытнейший агент, специализирующийся на военно-морских вопросах, там был необходим.

Но вот в России произошли события февраля 1917 года.

Начинается практическое безвластие. Рушится вся военная машина царской России. Эта революционная неразбериха, конечно, коснулась и военной разведки. В результате Анна, видимо, лишается связи с центром, но как патриотка России продолжает свою работу.

Оказавшаяся в безвыходном положении, имея очень важную информацию, она - нелегальная разведчица, вынуждена была 6 октября 1917 года придти в российское посольство в Стокгольме, обратиться к военно-морскому агенту - капитану 1-го ранга В. А. Сташевскому и сообщить ему информацию о готовящейся операции немцев в районе Моонзундских островов:

“28 в четверг (11 октября по новому стилю) ожидается неизвестная мне операция немцев в районе архипелага Мондзундских островов под шифром “Альбион”.

Она также передала состав немецких сил, сосредотачивающихся для этой операции.

Эта информация была немедленно передана в Гельсингфорс, в штаб флота. Все переданные Анной сведения полностью подтвердились и весьма помогли Балтийскому флоту вполне успешно провести сражение за Моонзунд, выйдя из него с минимальными потерями.

12 октября, на сутки позже, чем предсказала Анна Ревельская, немцы начали свою операцию, в которой участвовало около300 кораблей и судов.

Российские моряки достойно встретили значительно преобладавшие силы немцев и закрыли дорогу на Петроград.

В Моонзундском сражении было уничтожено 10 немецких эсминцев, 6 тральщиков и повреждено 3 линкора, 13 эсминцев и миноносцев. Немцы отступили с большими потерями и 20 октября отошли из Рижского залива, отказавшись от намерения захватить Петроград.

Силам Балтийского флота, несмотря на оставление ими Моонзундского архипелага, которым немцы овладели с громадным трудом, удалось не допустить прорыва превосходящих сил противника в Финский залив и сорвать планы германского командования по захвату Петрограда.

До сих пор военно-морские историки считают исход битвы за Моонзунд в 1917 году настоящим чудом по своим результатам.

Этот подвиг легендарной разведчицы уже некому было оценить по достоинству.

Через несколько недель произошли Октябрьские события.

К власти в стране пришли большевики, которые сразу же начали переговоры с Германией о сепаратном мире.

После этих событий следы Анны Ревельской затерялись очень надолго.

И только в июне 1941 года она вновь дала о себе знать.

Вот что рассказывает историк разведки Игорь Дамаскин, автор книги «Богини разведки и шпионажа»:

- «Эту историю сам Михаил Воронцов, контр-адмирал и начальник Разведуправления Главного морского штаба во время войны, рассказал моему другу, который в свою очередь поведал ее мне. В ее достоверности я не сомневаюсь...

Во вторник 17 июня 1941 года в 10 утра в здание советского посольства в Берлине вошла незнакомая дама лет сорока - сорока пяти. Обратившись к дежурному на хорошем русском с приятной долей прибалтийского акцента, она сказала, что ей необходимо переговорить с военно-морским атташе.

— Как вас представить?

— Скажите, Анна... Ну, поскольку я родом из Ревеля, то Анна Ревельская. Никаких документов у меня с собой нет.

Дежурный связался с М.Воронцовым, военно-морским атташе посольства СССР.

В другое время таких визитеров старались избегать. Но сейчас, когда Воронцов чувствовал, что опасность войны витает в воздухе, отказываться от любой возможности получить информацию было нельзя.

Женщина вошла в кабинет.

- Здравствуйте. Пожалуйста, садитесь, Анна. Вы хотели сообщить нам что-то интересное?

-Не интересное, а очень важное и очень печальное, - поправила Анна Воронцова. - В ночь на воскресенье, точнее, в 3 часа ночи 22 июня, германские войска вторгнутся в Советскую Россию.

- Откуда у вас такие данные?

- Господин атташе, вы можете мне верить, можете не верить. На это воля

ваша. Я дала слово не раскрывать источник моих сведений. Вы военный человек и знаете, что если есть возможность подготовиться к удару врага, то надо это сделать. Я сказала все, что могла, и все, что знаю.

-Почему для вашего сообщения вы выбрали именно военно-морского ат-

таше?

- Потому что с флотом, с Балтийским флотом, — вздохнула она, — связана вся моя молодость, лучшие дни моей жизни... Теперь разрешите мне идти.

Если вдруг возникнет необходимость объяснить немцам, зачем я приходила, то я интересовалась возможностью получения визы в Ригу.

Воронцов решается в обезличенном виде - «другие источники» - включить сообщение Анны в шифртелеграмму на имя наркома Военно-морского флота Н.Г. Кузнецова”.

Этот очень рискованный поступок Анны - посещение советского посольства в Берлине накануне войны, можно объяснить, только исключительной важностью информации, лимитом времени, отсутствием каналов связи и невозможностью передать эту информацию никаким другим путем.

Посольство СССР в Берлине в канун войны, конечно, находилось под строжайшим наблюдением немцев. Анна, как профессионал-разведчица, это отлично знала, но оставаясь все эти годы патриоткой России, пошла на этот шаг, чтобы сообщить своим соотечественникам важнейшую информацию.

Как в дальнейшем сложилась ее жизнь, трудно даже предполагать, удалось ли ей после как-то обмануть немцев и опять незаметно исчезнуть, если нет, то, видимо, она отдала свою жизнь за эту последнюю информацию для своей Родины…

М.А. Воронцов прибыл в Москву 21 июня 1941 года .

Н.Г.Кузнецов пишет в своих мемуарах:

- «В 20.00 пришел М. А. Воронцов, только что прибывший из Берлина. В тот вечер Михаил Александрович минут пятьдесят рассказывал мне о том, что делается в Германии. Повторил: нападения надо ждать с часу на час….”

На этом заканчивается история Анны Ревельской.

О ее жизни и деятельности не сохранилось никаких документальных свидетельств, за исключением короткой справки немецкой разведки о ней, приведенной в книге Г. Байуотера, ни тем более никаких фотографий. Это многие объясняют тем, что документы агентурной разведки, дела агентов-нелегалов в период революционной неразберихи 1917 года были уничтожены.

Поскольку никаких фотографий Анны Ревельской нет, то в заключение привожу фотографию актрисы Людмилы Нильской в роли Анна Ревельской в кинофильме “Моонзунд” (1987г.), снятого по роману В. Пикуля.

Наверное такой же красивой и привлекательной была и сама Анна Ревельская.

.jpg)

Три эпизода ее разведывательной деятельности, о которых рассказано выше, по праву позволяют ее считать действительно королевой и легендой русской разведки, не идущей ни в какое сравнение с Матой Хари.

Конечно, хотелось бы, чтобы тема Анны Ревельской нашла свое дальнейшее художественное воплощение.

Важное

Важное

.jpg)