–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ш–Љ–њ–Њ—А—В–Њ–Ј–∞–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Ї—А–∞–љ—Л-–Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л

|

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –±–ї–Њ–≥–Њ–≤

0

09.05.201505:5409.05.2015 05:54:44

¬Ђ –Ґ–∞–Ї –Љ–∞–ї–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—ВвА¶¬ї  ¬Ђ–†–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї –љ–∞–Љ –ї–Є–Ї—Г—О—Й–Є–є –Љ–∞–є –≤—Б–µ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –і–ї—П –ї—О–±–≤–Є –љ–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Њ—В–≥—А–µ–Љ–µ–ї –Я–µ—А–≤–Њ–Љ–∞–є. –Ф–µ–љ—М –Я–Њ–±–µ–і—Л –њ—А–Є—И–µ–ї –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ—Л–є¬ївА¶ –Ю–љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–є, –Њ–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –≤—Б–µ—Е —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ—В–∞–Љ–Є, –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ–Є, –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–Љ –≤–Ї—Г—Б–Њ–Љ –Є –Ј–∞–њ–∞—Е–Њ–ЉвА¶. –Ю–љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ—Л –≤—Б–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ —Г–ї—Л–±–∞–µ—И—М—Б—П, —В–Њ –њ–ї–∞—З–µ—И—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В –Ј–≤—Г—З–∞—Й–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—Б–µ–љ, —В–Њ –њ–µ—З–∞–ї—М —Б–Њ–ґ–Љ–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–µ, —В–Њ, –≤ –њ–Њ—А—Л–≤–µ –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є—Е —В–µ–±—П —З—Г–≤—Б—В–≤, —Б–∞–Љ —В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—И—М –њ–Њ–і–њ–µ–≤–∞—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—О—В—Б—П —Б–≤–µ—З–ЄвА¶. –°–Ї–ї–Њ–љ—П—О—В –Ї —Н—В–Є–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —В—О–ї—М–њ–∞–љ—ЛвА¶. –Ш –Љ—Л, —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М –≤—Б–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є –Ј–∞ –љ–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ, —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ–Љ –≤ —Н—В–Њ—В —З–∞—Б. –Ю —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П—Е. –Ю —Б–µ–±–µ вАУ –і–µ—В—П—Е –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–є–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–Ї—А—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ —З–µ—А–љ—Л–Љ –Ї—А—Л–ї–Њ–Љ –Є –Љ—Л –≤—Л–ґ–Є–ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–∞—И–Є–Љ –Љ–∞—В–µ—А—П–Љ. –Ю–± –Њ—В—Ж–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –Љ—Л—Б–ї–Є–ї–Є, –Є–Љ–µ—П –±—А–Њ–љ—М, –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–є, —Е–Њ—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –µ–є. –°–µ–Љ–µ—А–Њ –і–µ—В–µ–є –≤ –љ–∞—И–Є—Е –і–≤—Г—Е —Б–µ–Љ—М—П—Е –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Љ–∞—В–µ—А–µ–є вАУ –Љ–∞–ї –Љ–∞–ї–∞вА¶, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є —Г—И–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г. –Э–∞–ї–Є–≤–∞–µ–Љ –≤ –±–Њ–Ї–∞–ї—Л –≤–Є–љ–Њ, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ, —Б—В–∞–≤—И–Є–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є —В–Њ—Б—В—Л, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ —Б–≤–Њ–Є, —В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—И–Є. –С—Л–≤–∞–µ—В —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є, –њ—А–Є–±–µ—А–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –і–љ—ПвА¶ ¬Ђ –С—Л–≤–∞–µ—В –≤ –ї—О–і—П—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–і–љ–Њ: –Њ–љ–Њ –і–∞–љ–Њ –љ–∞–Љ –Є–ї–Є –љ–µ –і–∞–љ–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ –≥–Њ—А—П—З–Ї–µ –±—М–µ—В—Б—П –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В, –Њ–і–Є–љ –ї–µ–ґ–Є—В, –і—А—Г–≥–Њ–є –±–µ–ґ–Є—В –≤–њ–µ—А–µ–і. –Ш —В–∞–Ї –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ, –Є –≤—Б—О–і—Г, –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Є —Б–≤–∞–ї–Є—В—Б—П –±–µ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞ –≥–Њ—А–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М —В–µ–±—П –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В вАУ –Њ–і–Є–љ –ї–µ–ґ–Є—В, –і—А—Г–≥–Њ–є –±–µ–ґ–Є—В –≤–њ–µ—А–µ–і. –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, –≤–Є–і–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–ЊвА¶ . –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –≤ —А—О–Љ–Ї–Є —А–∞–Ј–Њ–ї—М–µ–Љ –≤–Є–љ–ЊвА¶ –Ь–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–є —В–Њ—Б—В –Є –Љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —В–Њ—Б—В: ¬Ђ –Ч–∞ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —А–Њ—Б—В ¬Ђ. –≠—В–Њ –њ—А–Њ –љ–∞—И–Є—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤. –Ю–і–Є–љ вАУ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А, –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї –≤ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –њ–Њ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—Г —Б –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є, –µ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–≤–µ–Ј–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М, –∞ –і–∞–ї—М—И–µ, –≥–і–µ –љ—Г–ґ–љ–µ–µ –Є —В—А—Г–і–љ–µ–µ. –Т—В–Њ—А–Њ–є вАУ –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤ –Ь.–ѓ., —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є 153 –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞, 98 –°—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Є –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є, –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —А–Њ—Б—В –Є –љ–∞ –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ, –Є –љ–µ –і–Њ–ї–µ—З–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤ —А—Г–Ї—Г, –≤—Л–њ—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Є–Ј –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П –Є –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є —Д—А–Њ–љ—В, –≥–і–µ –Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞, –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –љ–∞ –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї–µ –≤ –≥. –°–ї–∞–љ—Ж—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.  –≠—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–є –і–µ–љ—М, 9 –Ь–∞—П. –Ш –Љ–Є–љ—Г—В–Њ–є –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б—В–∞–µ—В –≤—Б—П —Б—В—А–∞–љ–∞. –Ш –љ–∞—И–µ–є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞ –Я–Њ–±–µ–і—Г. –Ш –љ–∞—И–Є–Љ —В–Є—Е–Є–Љ ¬Ђ —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–∞—А–Є–Љ —Ж–≤–µ—В—Л –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞–Љ.  –Ш –Я–∞—А–∞–і–Њ–Љ –Я–Њ–±–µ–і—Л. –Ш –Т–µ—З–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—О—В —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Њ–љ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≥–∞—Б. ¬Ђ–С–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ¬ї –љ–∞ –њ–∞—А–∞–і–µвА¶. –Ю–љ–Є —Б –љ–∞–Љ–Є. –Т –љ–∞—И–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є. –Т —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е. –£ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М —Б—З–µ—В—Л —Б–≤–Њ–Є –Є –Њ–љ–Є —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В, –Ј–∞–≤–µ—Й–∞—О—В, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —Б –љ–∞–Љ–ЄвА¶. ¬Ђ вА¶–Р –≤ –Ф–µ–љ—М –Я–Њ–±–µ–і—Л —Б—Е–Њ–і–Є–Љ —Б –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї–Њ–≤, –Є –≤ –Њ–Ї–љ–∞—Е —Б–≤–µ—В –њ–Њ–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–≥–∞—Б, –Љ—Л –≤—Б–µ –Њ—В —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –і–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ—Б—П –љ–µ–Ј—А–Є–Љ–Њ —Б—А–µ–і–Є –≤–∞—Б. –Ь—Л –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї–Є—Б—М –≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б–љ–∞–Љ–Є, –Є –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј —Г –Т–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П –≤–∞–Љ –і–Њ–ї–≥ –≤–µ–ї–Є—В —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –љ–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –±—Л –≤ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—М–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Ї–ї–Њ–љ—П. –Ш —Е–Њ—В—М —Б–њ–Є—Б–∞–ї–Є –љ–∞—Б –≤–Њ–µ–љ–Ї–Њ–Љ–∞—В—Л, –љ–Њ –љ–µ–і—А—Г–≥—Г –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –≤–Ј—П—В—М –≤ —А–∞—Б—З–µ—В, —З—В–Њ –≤ –±–Њ–є –њ–Њ–є–і—Г—В –Є –Љ–µ—А—В–≤—Л–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–≤—Л—Е —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞ –њ—А–Є–Ј–Њ–≤–µ—В. –Ш –≤—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ—П—Б—М, –њ—А–µ–і –Ј–ї–Њ–Љ –љ–µ —И–∞–≥—Г –љ–µ –њ–Њ–і–∞–≤—И–Є—Б—М –≤—Б–њ—П—В—М, –љ–∞ –љ–∞—И—Г –љ–µ–Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ–љ—Г—О —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ —А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ –і–µ—А–ґ–∞—В—М!¬ївА¶. ( –Є–Ј —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –≤ –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ ). –£ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–љ—П –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–є –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б. –Ч–∞ —Н—В–Є–Љ –Ф–љ–µ–Љ –љ–∞—И–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —Б—В—А–∞–љ—Л. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –ї—О–±–≤–Є, –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –Є–Ј-–Ј–∞ –≤–Њ–є–љ—Л: ¬Ђ вА¶–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ, —П –і–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Б—В–∞—А–Њ–є, –і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ—В —В–≤–Њ–µ–є –≤–Є–љ—Л. –Ъ–∞–Ї–Њ–є –±—Л –Љ—Л –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є –±—Л–ї–Є –њ–∞—А–Њ–є, –Љ–Њ–є –Љ–Є–ї—Л–є, –µ—Б–ї–Є –± –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–є–љ—Л¬ї. –°–≤–Њ–є —Б—З–µ—В: –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–Њ–є —Г–±–Є—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞ –љ–µ —А–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Є–ї–Є –Њ—Б–Є—А–Њ—В–µ–≤—И–Є–µ –і–µ—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ, –љ–µ –Ј–љ–∞—П –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–∞—Б–Ї–Є –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є. ¬Ђ –°—В–Њ—П—В –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–Є, –љ–∞ –љ–Є—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є —Б–Њ–ї–і–∞—ВвА¶. –Ь–Њ–Є —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–Є вАУ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є –њ–Њ–і –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞—В. –Ш –Ї –љ–Є–Љ, –њ—А–Є—В–Є—Е—И–Є–µ, –≤ –њ–µ—З–∞–ї–Є —Ж–≤–µ—В—Л –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—В –њ–Њ–ї–µ–≤—Л–µвА¶–і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–Є, —В–µ, —З—В–Њ –ґ–і–∞–ї–Є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–µ–і—Л–µ¬ї ( –Р. –Ґ–µ—А–љ–∞–≤—Б–Ї–Є–є ). –Ь–Є—А–Њ–Љ –њ–∞—Е–љ–µ—В —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–∞—П –Љ–∞–є—Б–Ї–∞—П –≤–µ—Б–љ–∞ –Я–Њ–±–µ–і—Л. –Т–µ—А–Њ–є, –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є, —Б—З–∞—Б—В—М–µ–Љ, –ї—О–±–Њ–≤—М—О, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–є, –Є –њ–µ—З–∞–ї—М—ОвА¶. –Т–Њ—В –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–µ—Б–љ–∞, —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Я–Њ–±–µ–і—Л. –°–љ–Њ–≤–∞ —Б–≤–µ—В–ї–∞—П –≥—А—Г—Б—В—М –љ–∞–Љ —Б–ґ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–∞вА¶ –Т–µ–і—М —Г—Е–Њ–і—П—В –Њ–љ–Є вАУ —В–µ, –Ї—В–Њ –≤—Л–љ–µ—Б –≤—Б–µ –±–µ–і—Л, –Э–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Р —Г—Е–Њ–і—П—В, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–ї–Є вАУ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –Э–µ –њ–µ—З–∞–ї—П—Б—М, —З—В–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –Є—Е –≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞. –Ъ–∞–Ї –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ вАУ –≤ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г, –Ј–∞ –ї–Є–љ–Є—О —Д—А–Њ–љ—В–∞, –Э–∞ —Е—А–∞–љ–µ–љ—М–µ, –Њ—В–і–∞–≤ –љ–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є –Њ—А–і–µ–љ–∞ ! ( —Б—В–Є—Е–Є –Т.–Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞ ) –Ю–љ–Є —Г—Е–Њ–і—П—В, –Ј–∞–≤–µ—Й–∞—П –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є –і–µ–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–є–љ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ —И–∞—А–µ ! –Р –Є—Е –і–µ—В–Є, –≤–љ—Г–Ї–Є, –њ—А–∞–≤–љ—Г–Ї–Є –Я–Њ–±–µ–і—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Я–∞–Љ—П—В–Є. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –њ–µ—Б–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–Є —Б–ї–∞–≥–∞—О—В. –Э–∞–ґ–Љ–Є—В–µ –љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є –Є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ. –Ф–Њ—А–Њ–≥–Є–µ, —Б –Ф–љ–µ–Љ –Я–Њ–±–µ–і—Л –≤—Б–µ—Е –≤–∞—Б !

09.05.201505:5409.05.2015 05:54:44

0

09.05.201503:5109.05.2015 03:51:01

–°–≤–µ—В–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є, —Б–≤–µ—В–Њ–Љ –ї—О–±–≤–Є –љ–∞—И–µ–є, —Б–≤–µ—В–Њ–Љ —Б–Ї–Њ—А–±–Є –љ–∞—И–µ–є –њ—Г—Б—В—М –Њ–Ј–∞—А—П—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–∞ –њ–∞–≤—И–Є—Е.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, - 3 –≥–Њ–і–∞ 10 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Є –µ—Й–µ 18 –і–љ–µ–є, 26 –Љ–ї–љ 452 —В—Л—Б –ґ–Є–Ј–љ–µ–є —Г–љ–µ—Б–ї–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –±–Є–ї—Б—П —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ, –Ї—В–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї –≤ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—А—П–і–∞—Е, –Ї—В–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–ї –≤ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А—П—Е.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –±–µ–Ј —Б–љ–∞ –Є –Њ—В–і—Л—Е–∞ —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П –≤ —В—Л–ї—Г.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –і–Њ—И–µ–ї –і–Њ –С–µ—А–ї–Є–љ–∞ –Є –Я—А–∞–≥–Є, –Є –Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–µ—В —Б –љ–∞–Љ–Є.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Њ –і–µ—А–µ–≤–љ—П—Е, —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ—В–ї–∞, –Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞—Е, —Б—В–µ—А—В—Л—Е —Б –ї–Є—Ж–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є,

–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Њ —Б–Њ—В–љ—П—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л—Е, –љ–Њ –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е, –Ї–∞–ґ–і—Г—О —Г–ї–Є—Ж—Г –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–Њ–Љ.

–°–Њ–ї–і–∞—В –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, —В—Л –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М —Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –Є –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ, –≤–µ–Ј —Е–ї–µ–± –≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ—Л–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –≥–Њ—А–µ–ї –≤ —В–∞–љ–Ї–µ –њ–Њ–і –Я—А–Њ—Е–Њ—А–Њ–≤–Ї–Њ–є.

–Я–Њ–≥–Є–±–∞—П, —В—Л —Б–њ–∞—Б–∞–ї –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –ґ–Є–Ј–љ–µ–є, –Є –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є–є —А–Њ–і–љ—Л—Е –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –≤ —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–∞–≥–µ—А—П—Е, –њ—А–Є–љ–µ—Б —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г —Г–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ –Ю—Б–≤–µ–љ—Ж–Є–Љ–∞, –С—Г—Е–µ–љ–≤–∞–ї—М–і–∞, –Ф–∞—Е–∞—Г.

–Ґ—Л –љ–µ –≤—В–Њ—А–≥–∞–ї—Б—П –≤ —З—Г–ґ–Є–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л, –љ–µ –Є—Б–Ї–∞–ї —Б–ї–∞–≤—Л, —В—Л –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї –Ю—В—З–Є–Ј–љ—Г, –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї —Б–≤–Њ—О —Б–µ–Љ—М—О.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞ –∞–ї—В–∞—А—М –Я–Њ–±–µ–і—Л.

–Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–Љ—Б—П –Є–Љ –љ–Є–Ј–Ї–Њ. –Я—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –≥–Њ–і—Л, –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П, —Б–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–Њ —А–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–∞—В—М –Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є—О –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –Ј–∞—Й–Є—В–Є–≤—И–Є—Е –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—И—Г –ґ–Є–Ј–љ—М, –љ–Њ –Є —Б–∞–Љ–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –І–Х–Ы–Ю–Т–Х–Ъ–Р, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Е–Њ—В–µ–ї —А–∞—Б—В–Њ–њ—В–∞—В—М —Д–∞—И–Є–Ј–Љ.

–Т –і–µ–љ—М –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я–Њ–±–µ–і—Л –Љ—Л —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–µ–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –њ–µ—А–µ–і —Б–≤–µ—В–ї–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В—М—О –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Е—Б—П —Б –≤–Њ–є–љ—Л —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –і–Њ—З–µ—А–µ–є, –Њ—В—Ж–Њ–≤, –Љ–∞—В–µ—А–µ–є, –і–µ–і–Њ–≤, –Љ—Г–ґ–µ–є, –ґ–µ–љ, –±—А–∞—В—М–µ–≤, —Б–µ—Б—В–µ—А, –Њ–і–љ–Њ–њ–Њ–ї—З–∞–љ, —А–Њ–і–љ—Л—Е, –і—А—Г–Ј–µ–є.

(–І–Є—В–∞–µ—В –Ш–≥–Њ—А—М –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Њ–≤)

–Ф–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –С–Њ–µ–≤—Л–µ –Ф—А—Г–Ј—М—П!

–° –Ф–љ–µ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я–Њ–±–µ–і—Л!

–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –њ–Њ –њ—А–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є 70-–ї–µ—В –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П "—Б –Ї—Г–ї–∞–Ї–∞–Љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М" - –Ї—В–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї –≤ —В–Њ–є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤...

–Ґ–µ–Љ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–µ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —А–Њ–ї—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Т–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤ –Т–Њ–є–љ—Л –Є –Э–∞—Б - –њ–µ—А–µ–і–∞—О—Й–Є—Е –Є—Е –Њ–њ—Л—В, –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ...

–°—З–∞—Б—В—М—П –Т–∞–Љ –Є –Ь–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –Э–µ–±–∞ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є! –Ч–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –≤—Б–µ–Љ –Т–µ—В–µ—А–∞–љ–∞–Љ –Є –Т–∞—И–Є–Љ –С–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ!

–Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —П –њ–µ—А–µ–і–∞–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В –Я–Є—В–Њ–љ–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –Ь—Г–Ј–µ—О –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Ь–§ –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Ґ—Г—И–Є–љ–Њ (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ—Л –Њ—В—Б—В–Њ—П–ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —А–∞–і–Є —В–∞–Ї–Є—Е

–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Б–µ–Љ –≥–Њ—Б—В—П–Љ –Є —О–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–і—Г—В –љ–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О 70-–ї–µ—В–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я–Њ–±–µ–і—Л.

–° –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ъ—Г–Ј–Є–≤–∞–љ–Њ–≤, –Ы–Э–Т–Ь–£-1971

–†–µ–±—П—В–∞, –њ—А–Є–≤–µ—В!

–Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О –≤—Б–µ—Е —Б –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Я–Њ–±–µ–і—Л! –Э–µ—В –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —Ж–µ–љ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —Н—В–Њ—В.

–Ь–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–∞–Љ –љ–µ–±–∞, –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П, –±–Њ–і—А–Њ—Б—В–Є –і—Г—Е–∞.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Њ—В—Ж–Њ–≤ –Є –і–µ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Ж–µ–љ–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ–Є –і–Њ–±—Л–ї–Є –Є –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–Є –љ–∞–Љ, –Є—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ, —Н—В–Њ—В –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В—Л–ї–∞.

–Т–µ—З–љ–∞—П –Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В—М!

–†—Г—Б—М —Б—В–Њ—П–ї–∞, —Б—В–Њ–Є—В –Є –±—Г–і–µ—В —Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ –≤–µ–Ї–∞!

–Т—Б–µ—Е –Њ–±–љ–Є–Љ–∞—О.

–Т–∞—И –°–µ—А–ґ.–Ь–Є—И–Є–љ, –Ы–Э–Т–Ь–£-1971

–° –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ!

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Б—В–∞–ї –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—Б, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Т–Ю–Т.

–Т–µ—З–љ–∞—П –Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В—М!

–°–µ—А–≥–µ–є –Х—А–∞—Б–Њ–≤, –Ы–Э–Т–Ь–£-1971

–Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–µ –і—А—Г–Ј—М—П!

–° –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О –≤—Б–µ—Е –Т–∞—Б —Б —Б—Г–і—М–±–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–Љ –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я–Њ–±–µ–і—Л!

–£–ґ–µ 70 –ї–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–µ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—А–Њ–і –љ–∞—И –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј —Г—Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і —З—С—А–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –Є –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –і—Г—Е –≤ –≤–µ–Ї–∞—Е –°–ї–∞–≤—Л –Є –°–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Њ—В –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–∞!

–Ф–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –≤—Б–µ–Љ –Т–∞–Љ, –Т–∞—И–Є–Љ —Б–µ–Љ—М—П–Љ, –Т–∞—И–Є–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –Є –ґ—А—Г–Ј—М—П–Љ!

–Ю–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ–∞, –±–Њ–і—А–Њ—Б—В–Є –і—Г—Е–∞ –Є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є!

–Т–њ–µ—А—С–і, –†–Њ—Б—Б–Є—П! –Т—Б—В–∞–љ—М –Ј–∞ –Т–µ—А—Г, –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ч–µ–Љ–ї—П!

–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤, –Ґ–Э–Т–Ь–£-1952

–° –Ф–љ–µ–Љ –Я–Њ–±–µ–і—Л, –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Є "46-49-53" –Є –љ–∞—И–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–µ –і—А—Г–Ј—М—П!

–Ь—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –±—Г–і–љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є: –±–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –±–Њ–Љ–±–µ–ґ–Ї–Є –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є —Б–µ–ї, —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—П –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Г–≥–Њ–ї–Ї–Є –љ–∞—И–µ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л...

9 –Љ–∞—П 1945 –≥–Њ–і–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ –њ–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г, –љ–Њ –≤—Б–µ –Љ—Л –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤–Њ–є–љ–µ, —Н—В–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Є —З—В–Њ –љ–∞—З–љ–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М.

–†–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—Г—В—П–Љ–Є —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Л –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.

–Э–∞–Љ –≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Є–Є, –≥–і–µ –љ–∞—Б –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –Є —Г—З–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л - –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–Є –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ.

–Т–µ—Б—М —Б–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В –Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Њ–љ–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є –љ–∞–Љ. –°–≤–Њ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –Є —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Љ—Л –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї–Є –Є—Е –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ "–Ц–Є–Ј–љ—М - –†–Њ–і–Є–љ–µ, —Б–µ—А–і—Ж–µ - –і–∞–Љ–µ, —З–µ—Б—В—М - –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г!"

–£ –љ–∞—Б –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –±–Њ–ї—М—И–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ—Л –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ —Б 70–ї–µ—В–Є–µ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я–Њ–±–µ–і—Л!

70 –ї–µ—В - —Н—В–Њ —Ж–µ–ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –µ—Б—В—М —З—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є –Њ —З–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М.

–Ф–∞–≤–∞–є—В–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ–Њ–Љ—П–љ–µ–Љ —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ—В —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–∞–Љ–Є. –Т–µ—З–љ–∞—П –Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В—М!

–Р –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–∞–Љ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–±–∞–ї—В–∞–Љ, –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞—В—М –Љ–Є—А–∞, –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П!

–Х—Б—В—М —Г –љ–∞—Б –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Є –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г, –Є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—З—В—Л, –Є –њ–Њ —Б–Ї–∞–є–њ—Г, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ - –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ.

–Ф–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З —Г –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ "–°—В–µ—А–µ–≥—Г—Й–Є–є" –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є "–Т—В–Њ—А–Њ–є —Б—Г–±–±–Њ—В–µ –∞–њ—А–µ–ї—П"!

–Ю—А–≥–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В "46-49-53"

09.05.201503:5109.05.2015 03:51:01

0

09.05.201503:2909.05.2015 03:29:19

вАУ –≠—В–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –≤—Б–µ,вАУ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Т–µ–ї–Є—З–Ї–Њ.вАУ –Ч–Њ—В–Њ–≤ —Е—А–∞–љ–Є—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б—В–Њ–ї–µ –Ї–љ–Є–≥–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П. –ѓ –≤–Є–і–µ–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–Њ–Љ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П ¬Ђ–Р–і¬ї. –Р –љ–∞ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л–і–∞–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П.

вАУ –Ґ—Л –Є–Љ–µ–µ—И—М –≤ –≤–Є–і—Г ¬Ђ–С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—О¬ї –Ф–∞–љ—В–µ?вАУ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П.

вАУ –Ь–Њ–ґ–µ—В, –Ф–∞–љ—В–∞... –Ь–Њ–ґ–µ—В, –Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ. –≠—В–Њ —В–µ–±–µ, –Ч–Њ—В–Њ–≤, –ї—Г—З—И–µ –Ј–љ–∞—В—М. –Ъ–∞—А—В–Є–љ–Њ—З–Ї–Є –≤ —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–µ —Б–∞–Љ –Ј–љ–∞–µ—И—М –Ї–∞–Ї–Є–µ вАУ –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–Є, —З–µ—А—В–Є –≤—Б—П–Ї–Є–µ –Є —В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ.

–°—В—А–∞–љ–љ—Л–є –і—А–µ–±–µ–Ј–ґ–∞—Й–Є–є –Ј–≤—Г–Ї –і–Њ–ї–µ—В–µ–ї –і–Њ –Љ–Њ–Є—Е —Г—И–µ–є: —Е–Њ—Е–Њ—В–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ъ–Њ—Б–Њ–≤. –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б —Б –Љ–Є–љ—Г—В—Г —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є —Б–∞–Љ —Е–Љ—Л–Ї–љ—Г–ї —А–∞–Ј–∞ –і–≤–∞.

вАУ –°–∞–і–Є—Б—М, –Т–µ–ї–Є—З–Ї–Њ,вАУ —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ґ–Њ–ї—П –Ч–∞–Љ—Л–Ї–Њ.вАУ –Ч–Њ—В–Њ–≤, –Ј–∞–є–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–µ. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П.

вАУ –Э–µ—З–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г —В–∞–Љ –і–µ–ї–∞—В—М,вАУ —Б –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Т–∞–љ—П –†—Г–і–љ–µ–≤ –Є –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П.вАУ –Э–µ—З–µ–≥–Њ, —П –≥–Њ–≤–Њ—А—О, –і–µ–ї–∞—В—М –≤ –њ—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–µ –Ч–Њ—В–Њ–≤—Г, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ —В–∞–Ї –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤—Л–ї–µ–Ј. –Ь—Л –≤–µ–і—М –љ–µ –і—Г—А–∞–Ї–Є –Є –Ј–љ–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л–±–Є—А–∞—В—М... –Х—Б–ї–Є –Ч–Њ—В–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –ґ–µ —Б–ї–Њ–≤ –Ъ–Є–Љ–∞ –Т–µ–ї–Є—З–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є—П –Љ–Њ–≥ –љ–∞–њ–ї–µ–≤–∞—В—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –≤—Б–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ: –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞.

–Т—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –†—Г–і–љ–µ–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л–Љ, –љ–Њ, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤—Б–µ –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П –Є–Ј –њ—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б, –і–Њ–ї–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞–ї ¬Ђ–С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—О¬ї –Є —Е–Љ—Г—А–Є–ї—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:

вАУ –Ъ—А–µ—Б—В –≤—Л –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–і–∞–є—В–µ... –Ь–∞–ї–Њ –ї–Є —З—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М... –ѓ—Б–љ–Њ?

вАУ –Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ, —П—Б–љ–Њ,вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П, –Њ—В–і–∞–≤–∞—П . –°–њ–Њ—А–Є—В—М –Љ–љ–µ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М.

вАУ –Э—Г –≤–Њ—В, —В–∞–Ї-—В–Њ –ї—Г—З—И–µ. –Я—Г—Б—В—М —Г –Љ–µ–љ—П –≤ —Б–µ–є—Д–µ –њ–Њ–ї–µ–ґ–Є—В –і–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞... –Р –Ї—А–µ—Б—В–Є–Ї-—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є. –Т—Л –≤–Њ—В —З—В–Њ, –Ч–Њ—В–Њ–≤,вАУ –Є–і–Є—В–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞, –Њ–љ –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –≤–∞—Б.

–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ–Њ—Б–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Љ–µ–љ—П –і–Њ–±—А–Њ–є —Г—Б–Љ–µ—И–Ї–Њ–є:

вАУ –Э—Г, –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–є, –Ї–∞–Ї –і–µ–ї–∞ –≤ —Б–≤—П—В–Њ–Љ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–µ? –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Ф–∞–љ—В–µ –њ–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–µ–Љ?

вАУ –Ч–љ–∞—З–Є—В, –њ–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–µ–Љ.

вАУ –Р –Ї—А–µ—Б—В —Г —В–µ–±—П –Њ—В–Ї—Г–і–∞?

вАУ –≠—В–Њ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ—Б—В. –Ь–љ–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А.

вАУ –У–і–µ –ґ–µ —В—Л —Б –љ–Є–Љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П?

вАУ –Т —Б–Њ—А–Њ–Ї —В—А–µ—В—М–µ–Љ –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–ї—П–Ї–Є —Г –љ–∞—Б –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і –†—П–Ј–∞–љ—М—О –Є—Е —З–∞—Б—В–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –≤ –ї–∞–≥–µ—А–µ –°–µ–ї—М—Ж—Л.

вАУ –Р –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ –Њ–љ —В–µ–±–µ –Ї—А–µ—Б—В –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї? –Ш–ї–Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–є –±—Л–ї?

вАУ –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –њ—А–Є –Љ–љ–µ –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П... –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї—П–Ї–Є —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В, –Њ–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї –Љ–µ–љ—П –љ–∞ —А—Г–Ї–Є –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–І—В–Њ —В–µ–±–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є—В—М, –љ–µ –Ј–љ–∞—О –њ—А—П–Љ–Њ¬ї. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–љ—П–ї —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ—Д–µ–і–µ—А–∞—В–Ї–Є –Є –Љ–љ–µ –љ–∞ —И–∞–њ–Ї—Г –њ—А–Є—Ж–µ–њ–Є–ї, –∞ –Є–Ј –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞ –≤–Њ—В —Н—В–Њ—В –Ї—А–µ—Б—В –≤—Л–љ—Г–ї –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б–±–µ—А–µ—З—М –і–Њ –њ–Њ–±–µ–і—Л. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –Ї—А–µ—Б—В вАУ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–∞—П —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–≥–Є–± —Н—В–Њ—В –њ–Њ–ї—П–Ї —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞... –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Ы—Г–Ї—И–Њ –µ–≥–Њ –Ј–≤–∞–ї–Є...

–ѓ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥ –±—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–µ –Т–Є—В–∞–ї–Є–Є –Ы—Г–Ї—И–Њ. –ѓ –Љ–Њ–≥ –±—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤—Л–љ–µ—Б –Љ–µ–љ—П –≤ –Љ–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–∞–і, –≥–і–µ —Г –і–Њ—Й–∞—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ—А–∞ –Њ—Б–µ–і–∞–ї –љ–Њ–Ј–і—А–µ–≤–∞—В—Л–є —Б–љ–µ–≥ –Є –≤–Њ–і–∞ —Б—В—А—Г–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ –Љ–Њ–Ї—А–Њ–є —Б–Њ–ї–Њ–Љ–µ –Ї—А—Л—И–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ —Г—В—А–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –≤–µ—Б–љ—Л: –њ–Њ-–≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–Љ—Г —И—Г–Љ–µ–ї–Є –≤—Л—Б–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ—В–ї—Л, –Њ—В–Њ–≥—А–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є –њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б—В–≤–Њ–ї—Л –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е —П–±–ї–Њ–љ—М, –Ї–≤–Њ—Е—В–∞–ї–Є –Ї—Г—А—Л, —А–∞–Ј–≥—А–µ–±–∞—П –Њ—В–Љ–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –Љ—Г—Б–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Є–Ј-–њ–Њ–і —Б–љ–µ–≥–∞. –Ш –Т–Є—В–∞–ї–Є–є, —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Є—А–∞—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Љ–љ–µ –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–µ—Б–љ–µ, –Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є –Я–Њ–ї—М—И–µ, –Њ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–µ –Ь–∞—А—В–µ, –±–µ–ї–Њ–Ї—Г—А–Њ–є –і–Њ—З–Ї–µ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞.

вАУ –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Я–Њ–ї—М—И–Є?вАУ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П, —Б–Є–і—П –љ–∞ –µ–≥–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е.

вАУ –Ю –љ–µ—В, —Н—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –Я–Њ–ї—М—И–∞.

вАУ –Ґ–∞–Љ —Г–±–Є–ї–Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ–∞–њ–Ї—Г.

–ѓ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Њ—В—Ж–∞ –Є –µ—Й–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В ¬Ђ—Г–±–Є—В—М¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ—Г–Љ–µ—А–µ—В—М¬ї. –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї. –Ю–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –Є –Њ–њ—П—В—М –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –Є–Ј –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ –њ–Њ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–љ—Л–Љ –±–∞–љ–Ї–∞–Љ, —А–∞–Ј–≤–µ—И–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–∞–і–∞ –љ–∞ –Ј–∞–±–Њ—А–µ. –Я—А—П–Љ–Њ –Ј–∞ –Ј–∞–±–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М –≥–ї–∞–і–Ї–Њ–µ, –Ј–∞–Љ–µ—В–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ, –Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –ґ–Є–≤—И–Є–µ —Г –љ–∞—Б, —З–∞—Б—В–Њ —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –≤ —Б–∞–і—Г –њ–Њ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–љ—Л–Љ –±–∞–љ–Ї–∞–Љ –Є –±—Г—В—Л–ї–Ї–∞–Љ. –Я—Г–ї–Є –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–Љ —Б–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ.

–Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ —И–µ—Б—В—М –ї–µ—В, –Є —П —В–Њ–ґ–µ —Б—В—А–µ–ї—П–ї. –°—В—А–µ–ї—П—В—М –Є–Ј —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ —П –љ–µ –Љ–Њ–≥: –Њ—В–і–∞—З–µ–є –µ–≥–Њ –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї–Њ, –∞ —А—Г–Ї—Г –Ј–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –Љ–љ–µ –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–Њ. –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Ј–∞—А—П–ґ–∞–ї –Љ–љ–µ –љ–∞–≥–∞–љ –Њ–і–љ–Є–Љ –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –µ–≥–Њ, –њ–Њ–Ї–∞ —П —Ж–µ–ї–Є–ї—Б—П.

–° –Њ—А–і–Є–љ–∞—А—Ж–µ–Љ –Т–Є—В–∞–ї–Є—П, —А—П–±—Л–Љ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–љ–Њ–≥–Є–Љ —Б–Њ–ї–і–∞—В–Њ–Љ –≤ –Њ–±–Љ–Њ—В–Ї–∞—Е –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є —И–Є–љ–µ–ї–Є, –Љ—Л —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Є–Ј –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є. –°—В—А–µ–ї—П–ї —П —Б–∞–Љ, –Њ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї—Г –Ј–∞ –ї–Њ–ґ—Г, —З—В–Њ–±—Л —Б–Љ—П–≥—З–Є—В—М —Г–і–∞—А –њ–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г –њ–ї–µ—З—Г. ¬Ђ–Э—Г, –і–∞–≤–∞–є, –Т–Њ–≤–Ї–∞, –њ—Г–ї—П–є –±–Њ–≥—Г –≤ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–Њ¬ї,вАУ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—П —Б—В–≤–Њ–ї –≤ –љ–µ–±–Њ. –ѓ —В—П–љ—Г–ї –Ј–∞ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї—А—О—З–Њ–Ї, –≥—А–Њ—Е–Њ—В –Ј–∞–±–Є–≤–∞–ї —Г—И–Є –≤–∞—В–Њ–є вАУ –Є —П –ї–µ—В–µ–ї –≤ —Б—Г–≥—А–Њ–± –Њ—В —В–Њ–ї—З–Ї–∞ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–∞.

–Р –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–∞–і –і–µ—А–µ–≤–љ–µ–є –і–Њ–ї–≥–Њ –Ї—А—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤—Л—Б–Њ—В–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В-—А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї. –Т—Б–µ –Ј–∞—В–∞–Є–ї–Є—Б—М –Є –ґ–і–∞–ї–Є. –Э–µ–Љ–µ—Ж —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї—Б—П –≤—Б–µ –љ–Є–ґ–µ –Є –љ–Є–ґ–µ, –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Њ–љ–µ—Б—Б—П –љ–∞–і —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –Ї—А—Л—И–∞–Љ–Є, –њ–Њ–ї–Њ—Б–љ—Г–≤ –Є–Ј –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞ –≤–і–Њ–ї—М —Г–ї–Є—Ж—Л. –Ґ—Г—В –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –±–µ—И–µ–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞. –Ч–µ–љ–Є—В–љ—Л–µ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В—Л –±–Є–ї–Є –њ—А—П–Љ–Њ –Є–Ј –і—Л—А –≤ —Б–Њ–ї–Њ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї—А—Л—И–∞—Е. –°–Њ–ї–і–∞—В—Л, –≤—Л–±–µ–ґ–∞–≤ –Є–Ј –і–Њ–Љ–Њ–≤, —З–∞—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–µ—А–≥–Є–≤–∞–ї–Є –Ј–∞—В–≤–Њ—А—Л –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–Ї –Є –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї–Є –њ—Г–ї—О –Ј–∞ –њ—Г–ї–µ–є –≤ —З–µ—А–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б—В—Л –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—П—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞. –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Ы—Г–Ї—И–Њ –і–∞–ї –і–≤–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є –Є–Ј –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ –њ—А—П–Љ–Њ —Б –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞. –ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Є, —Б—Е–≤–∞—В–Є–≤ –љ–∞–≥–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—З–Є—В–∞–ї –њ–Њ—З—В–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ, –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞–±–Є–ї –±–∞—А–∞–±–∞–љ –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ—А—П–Љ–Њ –Є–Ј —П—Й–Є–Ї–∞.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—И–µ–ї –≤–і–Њ–ї—М –і–µ—А–µ–≤–љ–Є, –љ–Њ —Г–ґ–µ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј, —П –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –≤ –љ–µ–≥–Њ –≤—Б–µ —Б–µ–Љ—М –њ—Г–ї—М –Њ–і–љ—Г –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є, –Њ–±–µ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–љ—П–≤ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–≥–∞–љ...

–Ш —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В —Г–њ–∞–ї –Ј–∞ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ–є. –Ы–µ—В—З–Є–Ї –±—Л–ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ вАУ –µ–≥–Њ –Ї—Г–і–∞-—В–Њ —Г–≤–µ–Ј–ї–Є –љ–∞ ¬Ђ–≤–Є–ї–ї–Є—Б–µ¬ї. –Р –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї –≤ –њ–Њ–ї–µ. –Т–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–∞—Е–Њ—В—Л —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –Њ–±—К–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —П —Е–Њ–і–Є–ї —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –ґ–µ–ї—В—Л–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А—Л–ї—М—П –Є —Б–њ–ї—О—Й–µ–љ–љ—Л–є —Д–Њ–љ–∞—А—М –Ї–∞–±–Є–љ—Л –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–Ї–ї–∞, —Б–Њ–≤–∞–ї –њ–∞–ї—М—Ж—Л –≤ –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Л, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П —Г–≥–∞–і–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–∞—П –Є–Ј –љ–Є—Е –Љ–Њ—П. –Э–Њ –≤—Б–µ –і—Л—А–Ї–Є –±—Л–ї–Є —А–≤–∞–љ—Л–µ вАУ —Н—В–Њ –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ—Л–є –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В.

–Ь–Њ–≥ –±—Л —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є –Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–є —Д–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –љ–Њ—З–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б –Т–Є—В–∞–ї–Є–µ–Љ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –Њ—Е–Њ—В—Г. –Ю–љ –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї –њ–Њ–≤–µ—А—Е –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—И—Г–±–Ї–∞ –Љ–∞—Г–Ј–µ—А –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–±—Г—А–µ, –∞ –Љ–љ–µ –≤—Л–і–∞–ї, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –љ–∞–≥–∞–љ, –љ–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј —Б –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–Њ–Љ. –Ь—Л –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –і–Њ–Љ–∞ —З–∞—Б–Њ–≤ –≤ –і–µ—Б—П—В—М –≤–µ—З–µ—А–∞ –Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Ј–∞ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –Ј–∞–є—Ж–∞. –Ы—Г–љ–∞ —Б–≤–µ—В–Є–ї–∞ –≤–Њ–≤—Б—О вАУ –Є –Ј–∞—П—Ж –±—Л–ї –≤–Є–і–µ–љ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –ї–∞–і–Њ–љ–Є. –Ю–љ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–Є—Е –ї–∞–њ–∞—Е —П —И–µ–≤–µ–ї–Є–ї —Г—И–∞–Љ–Є.

вАУ –°—В—А–µ–ї—П–є,вАУ —И–µ–њ–љ—Г–ї —П –Т–Є—В–∞–ї–Є—О.вАУ –Ч–∞—П—Ж!

вАУ –У–і–µ?

вАУ –Т–Њ–љ, –љ–∞ –љ–∞—Б —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В.

–Т–Є—В–∞–ї–Є–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б—В–≤–Њ–ї –Љ–∞—Г–Ј–µ—А–∞ –љ–∞ —Б–Њ–≥–љ—Г—В—Г—О —А—Г–Ї—Г вАУ –Є –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ—А–Њ–≥—А–µ–Љ–µ–ї–Є —В—А–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞.

вАУ –°—В–Њ–Є—В?вАУ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –Њ–љ.

–ѓ –≤–≥–ї—П–і–µ–ї—Б—П, –Є –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ј–∞—П—Ж –µ—Е–Є–і–љ–Њ —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П.

вАУ –°—В—А–µ–ї—П–є!вАУ –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї —П –Є –њ–∞–ї—М–љ—Г–ї –Є–Ј –љ–∞–≥–∞–љ–∞.

–Х—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –Є–Ј –Љ–∞—Г–Ј–µ—А–∞ вАУ –Є –Ј–∞—П—Ж –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —Г–њ–∞–ї. –ѓ –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї, —Г–≤—П–Ј–∞—П –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ —Б–љ–µ–≥—Г, –Ї —В–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г, –≥–і–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—А—В–≤–Њ —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –Ј–∞—П—Ж, –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї –Є–Ј—А—Л—В—Л–є –њ—Г–ї—П–Љ–Є —Б–љ–µ–≥ –і–∞ —Б—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і —Б–∞–Љ—Л–є –Ї–Њ—А–µ–љ—М –Ї—Г—Б—В–Є–Ї –њ–Њ–ї—Л–љ–Є –љ–∞ –±—Г–≥–Њ—А–Ї–µ. –Т–Є—В–∞–ї–Є–є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б—В—А–µ–ї—П–ї, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М...

–Э–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞. –Т–µ–і—М –љ–µ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П, —Е–Њ—В—П —Б–µ–є—З–∞—Б —Г–ґ–µ –Њ—В–±–Њ–є –Є –≤—Б–µ –ї–Њ–ґ–∞—В—Б—П —Б–њ–∞—В—М.

вАУ –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Ч–Њ—В–Њ–≤,вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ъ–Њ—Б–Њ–≤ –Є –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї –Њ–Ї–љ—Г, –±—Г–і—В–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї —В–∞–Љ –љ–µ—З—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ вАУ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В—Г—В –Њ–і–љ–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ... –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ –Є –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—М—В–µ—Б—М. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤–∞–Љ –≤—Б–µ —Б—А–∞–Ј—Г —Б—В–∞–љ–µ—В —П—Б–љ–Њ,вАУ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Њ–љ –Є —Б–µ–ї –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї, –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞—П –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є. –ѓ –≤–Ј—П–ї –њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В—Л–є –Ъ–Њ—Б–Њ–≤—Л–Љ —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В –Є –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–є –ї–Є—Б—В –љ–µ–ї–Є–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –Р–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ—Л–µ –ї–Є–ї–Њ–≤—Л–µ –±—Г–Ї–Њ–≤–Ї–Є –Ј–∞–њ–ї—П—Б–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, —А–∞–Ј–±–µ–≥–∞—П—Б—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ї–∞–Ї –Љ—Г—А–∞–≤—М–Є.

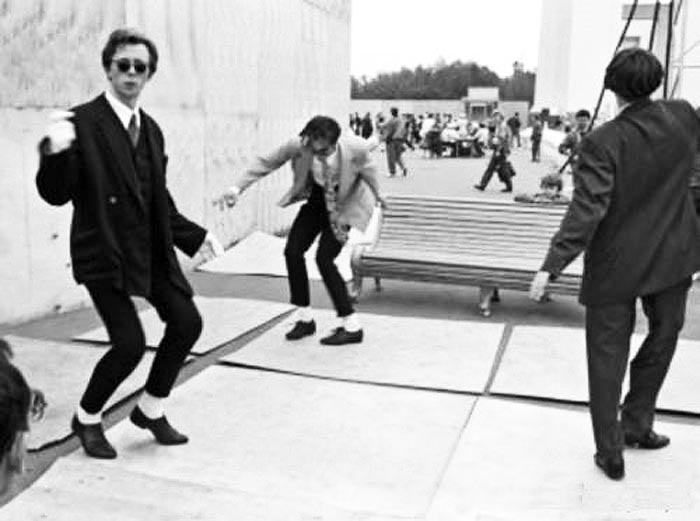

–Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞ –љ–∞—А–Њ—З–Є—В–∞—П –∞–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–є —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ –≤ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ (–Є–ї–Є –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–µ) –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ—А–∞–ї–Є. –°—В–Є–ї—П–≥ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–∞ –Є–Ј —В–Њ–ї–њ—Л —П—А–Ї–∞—П, —З–∞—Б—В–Њ –љ–µ–ї–µ–њ–∞—П, –Њ–і–µ–ґ–і–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–∞—П –Љ–∞–љ–µ—А–∞ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ (–Њ—Б–Њ–±—Л–є —Б–ї–µ–љ–≥). –Ш–Љ –±—Л–ї –њ—А–Є—Б—Г—Й –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ –Є —В–∞–љ—Ж–∞–Љ.

¬Ђ–£–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞!

–Я–Є—И–µ—В –≤–∞–Љ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–љ–∞—П –Љ–∞—В—М –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є. –Т –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–є —А–Њ—В–µ –µ—Б—В—М —Г –≤–∞—Б –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ч–Њ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є —В–Є–њ —Б—В–Є–ї—П–≥–Є, –≤—А–Њ–і–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≥–∞—В–µ–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –Я–µ—З–Њ—А–Є–љ–∞ –Є–Ј –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ь.–Ѓ.–Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤–∞ ¬Ђ–У–µ—А–Њ–є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї.

–Э–µ—В, –љ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≥–µ—А–Њ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ч–Њ—В–Њ–≤. –£ –љ–µ–≥–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –і–∞–ґ–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —З–µ—Б—В–Є. –Ю–љ –Љ–Њ–ї–Њ–і вАУ —Н—В–Њ—В —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ф–Њ–љ-–Ц—Г–∞–љ. –І—В–Њ –ґ–µ –±—Г–і–µ—В —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є —Г–ґ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ —В–Њ–њ—З–µ—В –љ–µ–ґ–љ—Л–µ –і–µ–≤–Є—З—М–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ –Є –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –Є—Е, –Ї–∞–Ї —Б–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Г–≤—П–і—И–Є–µ —Ж–≤–µ—В—Л.

–Х–Љ—Г –љ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—О—Й–µ–Љ —Б–≤–µ—В–ї–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–∞, –∞ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –≤ —А—П–і–∞—Е —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П —Б –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О вАУ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –і–µ–љ—М–≥–Є, –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—П, –Є —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ—П—В—М –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤—Л—Е –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї –±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥–Њ–љ. –Я—А–Њ—И—Г —Б—В—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–≥–Њ –Ј–∞ –Љ–Њ—О –і–Њ—З—М...¬ї

–ѓ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –љ–∞ –Ї—А–∞–є —Б—В–Њ–ї–∞ –Є –Ј–∞–Љ–µ—А, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤.

вАУ –Э—Г, —З—В–Њ –≤—Л –љ–∞ —Н—В–Њ —Б–Ї–∞–ґ–µ—В–µ?

вАУ –ѓ—А–Ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ... –Ц–∞–ї—М, —Ж–Є—В–∞—В –Є–Ј –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ—В. –° —Ж–Є—В–∞—В–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –± —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ш —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ –±—Л...

вАУ –®—Г—В–Ї–Є —И—Г—В–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —Г –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Г –і–Њ—З–Ї–Є —Н—В–Њ–є –Љ–∞–Љ–∞—И–Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Г –љ–µ–µ –±—Г–і–µ—В —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї?

–ѓ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є –љ–µ–Њ—В–≤—А–∞—В–Є–Љ–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї: –Ј–∞–≥–Њ—А–∞–ї–Є—Б—М —Г—И–Є, –Ј–∞–њ—Л–ї–∞–ї–Є —Й–µ–Ї–Є, –≤—Б–њ–Њ—В–µ–ї–Є –ї–∞–і–Њ–љ–Є... ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї?.. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Г –Ы–Є–і—Л –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї?¬ї

вАУ –У–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ –њ—А—П–Љ–Њ, –Ч–Њ—В–Њ–≤, —З—В–Њ –≤—Л —В–∞–Љ –љ–∞—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є?

вАУ –ѓ –±–Њ—П–ї—Б—П –і–∞–ґ–µ –≤–Ј—П—В—М –µ–µ –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≥—Г–ї—П–ї–Є.

вАУ –≠—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞?

вАУ –Я—А–∞–≤–і–∞.

вАУ –І–µ–Љ –ґ–µ —В—Л, –Т–Њ–ї–Њ–і—П, –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –≥–љ–µ–≤ –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г?

вАУ –ѓ –і—А—Г–ґ–Є–ї —Б —Н—В–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Њ–є –Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –µ–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Э–Њ –Њ–љ–∞ –≤–Є–і–µ–ї–∞ –≤–Њ –Љ–љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞... –Ш –Њ–љ–∞, –Є –µ–µ –Љ–∞—В—М. –ѓ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї —Н—В—Г –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї —Н—В–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ, –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ—В—К–µ–Ј–і–Њ–Љ –Є–Ј –†–Є–≥–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є –≤—Л—И–ї–Њ —В–∞–Ї –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –±—Г–і—В–Њ —П —Г–µ—Е–∞–ї –Є –Ј–∞–±—Л–ї. –° –≥–ї–∞–Ј –і–Њ–ї–Њ–є вАУ –Є–Ј —Б–µ—А–і—Ж–∞ –≤–Њ–љ. –Э–Њ —Н—В–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–∞...

вАУ –Э–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–є—Б—П, –Т–Њ–ї–Њ–і—П. –ѓ —В–µ–±–µ –≤–µ—А—О... –≠—В–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї–µ —П –Њ—В–≤–µ—З—Г —Б–∞–Љ. –Ь–Њ–ґ–µ—И—М –Є–і—В–Є, –њ–Њ—А–∞ —Б–њ–∞—В—М.

¬Ђ–Я–Ш–Э–У–Т–Ш–Э–Ю –Ь–Х–†–Ш–Ґ–Р–°¬ї

–Ф–ї–Є–љ–љ—Л–є –Є –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ —Е—Г–і–Њ–є, –≤ –њ–Њ–љ–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Є—В–µ–ї–µ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ —Д—Г—В–ї—П—А –Њ—В –≤–Є–Њ–ї–Њ–љ—З–µ–ї–Є, –Њ–љ –≤–±–µ–≥–∞–µ—В –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б. –Э–Є –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –≥–ї—П–і—П, –±—А–Њ—Б–∞–µ—В –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –њ–Њ—А—В—Д–µ–ї—М –Є, –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ–њ–Њ–ї–∞–Љ, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —В–µ—А–Ј–∞—В—М –µ–≥–Њ —А–ґ–∞–≤—Л–µ –ї—П–Ј–≥–∞—О—Й–Є–µ –Ј–∞–Љ–Ї–Є. –Т–Ј–і—А–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В —Е–Њ—Е–Њ–ї–Њ–Ї –љ–∞–і –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–Љ –±–µ–ї—Л–Љ –ї–±–Њ–Љ —Б –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–є –≥–ї–∞–і–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ґ–µ–є. –Э–∞ –Ї–Њ–љ—З–Є–Ї–µ –љ–Њ—Б–∞ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —А–∞—Б—В—Г—В —А–µ–і–µ–љ—М–Ї–Є–µ —З–µ—А–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є. –Я–Њ–Љ—П—В—Л–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л —Б–≤–Є—Б–∞—О—В –љ–∞ –≤–њ–∞–ї—Г—О –≥—А—Г–і—М.

–Ю–љ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ —Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –љ–∞–≤—Л—В—П–ґ–Ї—Г –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤:

вАУ –Р-–∞-–∞... –Ч–і—А–∞—Б-—Б—В–Є, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є!

вАУ –Ч–і—А–∞–≤–Є—П –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ!вАУ –≥—А–Њ—Е–Њ—З–µ—В –Ї–ї–∞—Б—Б.

вАУ –°–∞–і–Є—В–µ—Б—М! –°–∞–і–Є—В–µ—Б—М!вАУ –Љ–∞—И–µ—В –Њ–љ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б —В—А–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –ґ—Г—А–љ–∞–ї.

–≠—В–Њ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –І–µ—А–і–∞–Ї–Њ–≤. –Я—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –Њ–љ –љ–Њ—Б–Є—В –Љ—Г–љ–і–Є—А –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –°–Є–ї, –љ–µ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М –љ–Є –љ–∞ —И–∞–≥ –њ–Њ –Ї—А—Г—В–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ —З–Є–љ–Њ–≤ –Є —А–∞–љ–≥–Њ–≤. –Ь—Л –Ј–Њ–≤–µ–Љ –µ–≥–Њ –Я—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–Љ –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ.

–£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і—Л –њ–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ.

1-–є —А—П–і. –•–∞—А–∞–Ї–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ–∞, –ї–∞–±–Њ—А–∞–љ—В–Ї–∞ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –С–µ—З–Є–Ї –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤–Є—З, –Љ–∞–є–Њ—А, –Я–Њ–ї—Г–±–Њ—В–Ї–Њ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, –І–µ—А–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З, –Ф—Г–±—А–Њ–≤–Є–љ–∞ –Э–∞—В–∞–ї—М—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–љ–∞, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л.

2-–є —А—П–і. 3-–є –С—А–Є—Г—Б –Т.–ѓ.

3-–є —А—П–і. 1. –Т–Њ—А–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Т., 2. –°–µ–Љ–µ—А–Є–Ї–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, 3. –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤–Є—З.

–†.–С.–°–µ–Љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є: –•–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О —Г—А–Њ–Ї–Є –њ–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –І–µ—А–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —И–Ї–Њ–ї –њ–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –±—Л–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ—Н—В—Л –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Х—Б–µ–љ–Є–љ, –С—Г—А–ї—О–Ї, –Ш. –°–µ–≤–µ—А—П–љ–Є–љ, –∞ –Њ –і—А—Г–≥–Є—Е, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–µ –Љ—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є. –І–µ—А–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —З–Є—В–∞–ї –љ–∞–Љ –њ–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –њ–Њ—Н—В–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–Ј–∞–±—Л—В—Л—Е вАУ –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А. –Р –Ї–∞–Ї –Њ–љ —З–Є—В–∞–ї –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ! –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–µ –Њ—И–Є–±—Г—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ–љ –њ—А–Є–≤–Є–ї –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Н—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞, —П –Ј–љ–∞—О –њ–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є, –±—Л–ї –Є–ї–Є –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–µ–љ –Є–ї–Є –љ–µ–ї—О–±–Є–Љ.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ъ–°–Т) - –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б, –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У) commander432@mail.ru, –Т–†–Ш–Ю –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞

09.05.201503:2909.05.2015 03:29:19

0

09.05.201503:0209.05.2015 03:02:35

–°–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–≤–Њ–µ–±–Њ—А—М—О

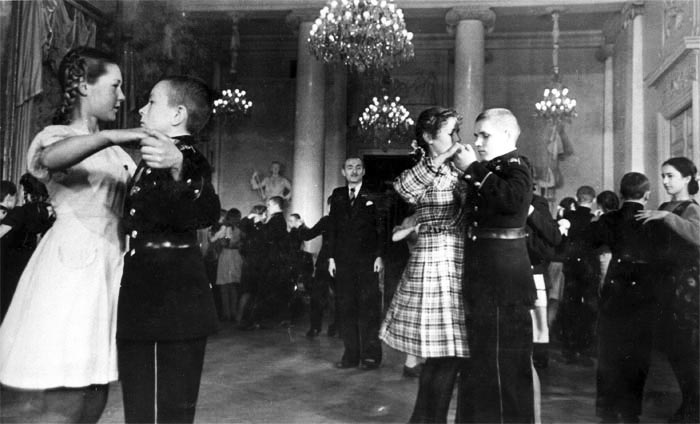

–Т –њ—А–µ–і–і–≤–µ—А–Є–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П 70-–ї–µ—В–Є—П –Я–Њ–±–µ–і—Л –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ–µ–±–Њ—А—М–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞–Љ–Є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ–∞ –Ъ—Г–±–Њ–Ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Я.–°.–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞.

–Ш–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Н—В–Є—Е —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞–Љ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е, –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤, –Ї–ї—Г–±–Њ–≤ —О–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї—Г–±–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –њ—А–Є–±—Л—В—М –љ–∞ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є.

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, 5 –Љ–∞—П 2015 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –≤–Њ–і–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —Б–њ–Њ—А—В–∞ –Ъ–Њ—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М —Б –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞–Љ–Є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –Є –Ї–ї—Г–±–Њ–≤ —О–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Т—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ 5 –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –Њ—В , –Є –Ъ–Њ—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞.

–°–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ–µ–±–Њ—А—М–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –≥–Њ–љ–Ї—Г –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ—Е–≤–µ—Б–µ–ї—М–љ—Л—Е —И–ї—О–њ–Ї–∞—Е –љ–∞ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О 1 –Ї–Љ —Б –Њ–≥–Є–±–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±—Г—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Є–Ј –њ–љ–µ–≤–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ –≤ —В–Є—А–µ –Ї–ї—Г–±–∞ (–і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П 10 –Љ). –Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–Є–і —Б–њ–Њ—А—В–∞ вАУ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Њ–µ–±–Њ—А—М–µ, –Ј–∞—А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ –Ъ–Њ—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ –Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 10 –ї–µ—В. –Ф–≤–∞–ґ–і—Л –≤ –≥–Њ–і—Г –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Є–і–µ —Б–њ–Њ—А—В–∞ –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В—Б—П —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —Б—А–µ–і–Є —Г—З–∞—Й–µ–є—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Л —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–µ—И–Є–ї–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –њ–∞—А–∞–і–љ—Л—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї—Г–±–Њ–≤, —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—О –Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Т –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤—Е–Њ–і–Є—В —В–∞–Ї–ґ–µ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—П –≤ –Ї–ї—Г–±–љ—Л–є –Љ—Г–Ј–µ–є –±–Њ—В–Є–Ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ 1, –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞–Љ–Є-–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –Њ–±–µ–і.

–Я–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ —Б—В–∞—А—И–µ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ 2-–≥–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Ь–І–°, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ (–Ј) –Р.–Ѓ.–•–∞–ї–µ–≤–Є–љ, –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Ъ–Ѓ–Ь ¬Ђ–Ф–µ–ї—М—Д–Є–љ¬ї –Є –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Љ–ї–∞–і—И–µ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М .

–Э–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л-–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ 1971 –≥–Њ–і–∞ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –С–Њ–љ–і–∞—А—М –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤.

–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤ —Б–Є–ї–µ —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М —В–∞–Ї–Є–µ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–≤–Њ—О –±–∞–Ј—Г –і–ї—П —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –≤—Б–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞–Љ, –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–Љ –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤ –љ–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–Є–µ.

–Ь.–У.–®–∞–і—А–Є–љ, –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ—А –Ъ–Њ—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞

–≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Ы–Э–Т–Ь–£ 1971 –≥–Њ–і–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ (–Ј)

09.05.201503:0209.05.2015 03:02:35

0

08.05.201505:2808.05.2015 05:28:37

–£ –Њ–Ї–љ–∞ –љ–µ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Б—Б–Њ—А—П—В—Б—П –і–≤–µ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є. –Ш–Љ –ї–µ—В –њ–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В—М вАУ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М:

вАУ –Р –Т–∞—Б—П —В–Њ–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–∞—А—Г—Б–љ–Њ–є —И–ї—О–њ–Ї–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М. –Ю–љ —Б–∞–Љ –Љ–љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї.

вАУ –≠—В–Њ –Т–∞—Б—М–Ї–∞-—В–Њ –±–µ–ї–Њ–±—А—Л—Б—Л–є –Љ–Њ–ґ–µ—В?..

вАУ –Ю–љ –љ–µ –±–µ–ї–Њ–±—А—Л—Б—Л–є, –∞ –±–µ–ї–Њ–Ї—Г—А—Л–є.

вАУ –Э–µ—В, –±–µ–ї–Њ–±—А—Л—Б—Л–є.

вАУ –С–µ–ї–Њ–Ї—Г—А—Л–є!

вАУ –Т—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –±–µ–ї–Њ–±—А—Л—Б—Л–є!

вАУ –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М —В—Л... –†—Л–±–∞!

вАУ –≠—В–Њ —П —А—Л–±–∞?!

вАУ –Ґ—Л —А—Л–±–∞.

вАУ –°–∞–Љ–∞ —В—Л... –Ч–љ–∞–µ—И—М –Ї—В–Њ?

вАУ –Э—Г, —Б–Ї–∞–ґ–Є, –Ї—В–Њ?

вАУ –°–∞–Љ–∞ —В—Л —А—Л–±–∞...

–Ф–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–Є —А–∞—Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Г–≥–ї—Л, –Ї–∞–Ї –±–Њ–Ї—Б–µ—А—Л –≤ –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —А–∞—Г–љ–і–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є. –£ –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–±–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї–Є—Б—В—М –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є: –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є–ї —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –љ–∞ —Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –∞–≤—А–∞–ї–µ. –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є —Е–Њ—З–µ—В –Є–і—В–Є —Б–њ–∞—В—М: —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –љ–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–∞–і–Њ –±—Л—В—М –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ.

вАУ –Я–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є, –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є!вАУ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —П.вАУ –С—Г–і—М –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Е–Њ—В—М —А–∞–Ј –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т—Л—А—Г—З–Є вАУ –Є–і—Г –Ї–Њ –і–љ—Г.

вАУ –Т —З–µ–Љ –і–µ–ї–Њ?вАУ –љ–∞—Б—В–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є.

вАУ –Ґ—Л –ї—Г—З—И–Є–є —В–∞–љ—Ж–Њ—А, –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є!вАУ –Ґ–Њ—В —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Ї–Є–≤–∞–µ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є.вАУ –Ґ—Л —Б–Љ–µ–ї—Л–є, –Ї–∞–Ї –ї–µ–≤!.. –Ъ–∞–Ї –і–≤–∞ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –ї—М–≤–Њ–≤! –Ш –Ј–∞–≤—В—А–∞ —В—Л —А–∞–Ј–Њ–±—М–µ—И—М –љ–Њ—Б—Л –≤—Б–µ–Љ –њ—А–µ—В–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–Љ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ–Њ–ї—Г—Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –≤–µ—Б–µ.

вАУ –Ю—З–µ–љ—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М,вАУ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–Љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є.вАУ –Ь–љ–µ –±—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–њ–∞—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ –і–µ—Б—П—В—М.

вАУ –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є! –Т –Ј–∞–ї–µ —Б–Є–і–Є—В –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ–∞—П –Ч–Њ–ї—Г—И–Ї–∞. –£ –љ–µ–µ —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –±–∞—И–Љ–∞—З–Ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ґ–Є–Љ–Є—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–Љ–µ—В–Ї–µ –Є –≥–ї–∞–Ј–∞, –Є—Б–њ—Г—Б–Ї–∞—О—Й–Є–µ —Б–≤–µ—В–Њ–≤—Г—О —Н–љ–µ—А–≥–Є—О –≤ –≤–Є–і–µ –≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е –ї—Г—З–µ–є... –Х—Б–ї–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –µ–µ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞—В—М –і–Њ–Љ–Њ–є –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –¶–µ—А–∞—В–Њ–і—Г—Б, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–Є–Ј—Г—Б—В—М —З–Є—В–∞—В—М –µ–є ¬Ђ–£—Б—В–∞–≤ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л¬ї, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –Њ—З–∞—А—Г–µ—В –µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Њ–є —Б—В—А–Њ–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –Є –љ–∞—А—П–і–Њ–≤ –≤–љ–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, —П –њ–Њ–ї–Њ–ґ—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–∞ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є–љ—Л–µ —А–µ–ї—М—Б—Л. –Р —В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–≥ —Б–њ–∞—Б—В–Є –Љ–µ–љ—П, –±—Г–і–µ—И—М –≤—Б—О –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ї–∞—П—В—М—Б—П –Є —Е—Г–і–µ—В—М.

вАУ –І–µ–≥–Њ —В–µ–±–µ –љ–∞–і–Њ?.. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ–Ј —В—А–µ–њ–∞,вАУ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ—А—З–Є—В –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є –Є –Ј–µ–≤–∞–µ—В.

–ѓ –≤–Њ–ї–Њ–Ї—Г –µ–≥–Њ –≤ –Ј–∞–ї, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О –Є–Ј–і–∞–ї–Є —Б–Є–і—П—Й—Г—О —Г —Б—Ж–µ–љ—Л –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –Є —И–µ–њ—З—Г –љ–∞ —Г—Е–Њ:

вАУ –Я—А–Њ—В–∞–љ—Ж—Г–є —Б –љ–µ–є –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј, –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—М —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—В–Є—Б—М —Б–њ–∞—В—М. –Т—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ —П –±–µ—А—Г –љ–∞ —Б–µ–±—П.

–Э–µ—В, –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є –љ–µ –њ–Њ—И–µ–ї —Б–њ–∞—В—М: –Њ–љ –њ—А–Њ—В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї –Њ–і–Є–љ —В–∞–љ–µ—Ж, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—В–Њ—А–Њ–є вАУ –Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В –Љ–Њ–µ–є –Ч–Њ–ї—Г—И–Ї–Є –љ–Є –љ–∞ —И–∞–≥. –ѓ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї –µ–Љ—Г –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і—П—Й–Є–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л вАУ –Њ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Е–Є–і–љ–Њ —Г—Б–Љ–µ—Е–∞–ї—Б—П. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —П –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї, –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–Є–Љ –≤ –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є –Є —Д–∞–ї—М—И–Є–≤–Њ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П.

вАУ –Ъ–∞–Ї?.. –Ґ—Л –µ—Й–µ –Ј–і–µ—Б—М?вАУ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П.вАУ –Э–µ–ї—М–Ј—П –ґ–µ —В–∞–Ї –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ–Љ, –Т–Є—В—П! –£ —В–µ–±—П –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ—А–∞ —Б–њ–∞—В—М.

–Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є —Б –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Є, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї –і–µ–≤—Г—И–Ї–µ, —Б–Є–і–µ–≤—И–µ–є —А—П–і–Њ–Љ –Є —Г–ї—Л–±–∞–≤—И–µ–є—Б—П, –њ—А–Њ–±–∞—Б–Є–ї —Б —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О:

вАУ –Я–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—М—Б—П, –Ю–ї—П... –≠—В–Њ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–∞—И –њ–Њ—Н—В –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б–Њ—З–Є–љ–Є—В–µ–ї—М. –Ч–Њ–≤—Г—В –µ–≥–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Є—Е —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П.

вАУ –Т–Є—В—П, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —В—Л —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–ї–Њ–є?.. –ѓ –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–і–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є, вАУ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ —В–Њ–љ–Ї—Г—О –Љ—П–≥–Ї—Г—О —А—Г–Ї—Г –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П.вАУ –Т–µ–і—М —Н—В–Њ –≤—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є, –њ—А–∞–≤–і–∞?

вАУ –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —П, вАУ –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —П –Є —Б–µ–ї —А—П–і–Њ–Љ —Б –Ю–ї—М–≥–Њ–є —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л.

–Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є –Љ–µ–љ—П —П–≤–љ–Њ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї. ¬Ђ–Э—Г, –њ–Њ–≥–Њ–і–Є вАУ —П —В–µ–±–µ –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ—О ¬Ђ–њ–Њ—Н—В–∞, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М...¬ї

–°—В—А–Њ–µ–≤—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ—Л–Љ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А–Њ—В—Л –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ–і–Ї–Њ–≤. –°–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Ј–∞–±–µ–≥–∞–ї —А–µ—В–Є–≤—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Є —А—П–≤–Ї–∞–ї, –њ—А–Є—Ж–µ–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ –≥–ї–∞–Ј–Њ–Љ:

вАУ –Э–Њ–≥—Г!.. –І–µ—В—З–µ —И–∞–≥!

–Т—М—О–ґ–љ—Л–µ –≤–µ—В—А—Л –Љ–µ—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—А–∞—Б—В–∞–ї–Є —Б—Г–≥—А–Њ–±—Л —Г –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л—Е –њ–∞—А–∞–њ–µ—В–Њ–≤, –љ–∞ —В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Э–µ–≤—Л —Б–ї–∞–±—Л–Љ –Ј–∞—А–µ–≤–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –Њ–≥–љ–Є . –І—Г—В—М —Б–ї—Л—И–љ–Њ –Ј–≤—П–Ї–∞–ї–Є —В—А–∞–Љ–≤–∞–Є –љ–∞ –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В—Г. –Ш–Ј –Љ–µ—В–µ–ї–Є —Б —В–Є—Е–Є–Љ —И–µ–ї–µ—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Б–Є–ї—Г—Н—В—Л –Љ–∞—И–Є–љ –Є —В–∞–Ї –ґ–µ —В–Є—Е–Њ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є. –°—В—А—Г–є–Ї–Є —Б–љ–µ–≥–∞ –Є–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Њ–±–ї–µ–і–µ–љ–µ–≤—И–µ–Љ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В–µ.

–Ю–ї—О –Љ—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Я–Њ–ґ–Є–ї—Л–Љ: –Њ–љ —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Г—И–µ–ї —Б–њ–∞—В—М. –Ь—Л —И–ї–Є –њ–Њ –Љ–Њ—Б—В—Г –Є –≤—Л—И—Г—З–Є–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞. –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —В—Г–≥–Њ: —П –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Ї–Њ—А–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ–Њ–є –≥—А—Г—И–µ–є –і–ї—П –±–Њ–Ї—Б–µ—А–Њ–≤-–љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–µ —Б–њ–Є—В –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ, –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –≤ —П—А–Ї–Є—Е –Ї—А–∞—Б–Ї–∞—Е –µ–≥–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞—И–љ–µ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ю–ї—М–≥–∞ —Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М, –љ–Њ –Ї –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ ¬Ђ—В—Л¬ї, –∞ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞ ¬Ђ–≤—Л¬ї.

–ѓ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї –љ–∞ —Е–Њ–і—Г –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –≥–∞–і–∞–љ—М—П: –µ—Б–ї–Є –љ–∞–Љ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї—Б—П —Д–Њ–љ–∞—А—М –Є–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–є –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є, —П –≤–µ–ї –Ю–ї—О –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–µ. –Э–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є—В—М —А—Г–Ї—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б.

–У–∞–і–∞–љ—М–µ –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Њ –Љ–љ–µ —Г—В–µ—И–µ–љ—М—П: –Ю–ї—П –њ—П—В—М —А–∞–Ј –Њ—В—Ж–µ–њ–Є–ї–∞—Б—М –Њ—В –Љ–Њ–µ–є —А—Г–Ї–Є –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –Њ—В —А—Г–Ї–Є –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ. ¬Ђ–Ш–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В. –Х–≥–Њ –љ–µ –Њ–±–Љ–∞–љ–µ—И—М,вАУ —Б–µ—А–і–Є—В–Њ –і—Г–Љ–∞–ї —П.вАУ –Т—Б–µ —П—Б–љ–Њ, –≤—Б–µ –Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ¬ї.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ю–ї—П –Њ—В—Ж–µ–њ–Є–ї–∞—Б—М –Њ—В –Љ–µ–љ—П –≤ —И–µ—Б—В–Њ–є —А–∞–Ј, —П –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –µ–є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –љ–Њ—З–Є –Є –њ–Њ—И–µ–ї –і–Њ–Љ–Њ–є, –љ–∞ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А—Г¬ї. –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є –љ–∞—Е–∞–ї—М–љ–Њ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П.

–ѓ —Б—В–Њ—П–ї —Г –≥—А–∞–љ–Є—В–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —Б–љ–µ–ґ–Є–љ–Ї–Є –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞—О—В –љ–∞ —З–µ—А–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–µ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—А–Ј—И–µ–є –≤–Њ–і—Л —Г –±–µ—А–µ–≥–∞. –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П —З—В–Њ-—В–Њ —Г–ґ –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ, —Б–Љ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–њ—В–∞–ї—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Љ–µ–љ—П –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –њ–Њ–Љ—П—В—Л–є –ї–Є—Б—В–Њ–Ї –Є–Ј –Ј–∞–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–Є.

вАУ –Т–Њ—В... –Ф–∞–ї–∞ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ. –°–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ–± –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М—П–Љ.

вАУ –І—В–Њ –ґ —В—Л —В–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ?

- –Э–µ –≤–µ–ї–µ–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞—В—М, —Б–µ–ї–∞ –љ–∞ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є –Є —Г–µ—Е–∞–ї–∞. –†–∞—Б—Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ —В—Л –Њ–±–Є–і–µ–ї—Б—П –љ–Є —Б —В–Њ–≥–Њ –љ–Є —Б —Б–µ–≥–Њ... –Ъ—А—Г–ґ–Є—В—Б—П, –Ї—А—Г–ґ–Є—В—Б—П —Б–љ–µ–≥. –Ґ–Њ–љ—Г—В –≤ –љ–µ–Љ –±–µ–ї—Л–µ —И–∞—А—Л —Д–Њ–љ–∞—А–µ–є. –°–љ–µ–≥ –ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П –љ–∞ —И–∞–њ–Ї–Є, —В–∞–µ—В –љ–∞ –ї–Є—Ж–∞—Е вАУ –Є —Б–±–µ–≥–∞—О—В –Ї–∞–њ–ї–Є –њ–Њ —Й–µ–Ї–∞–Љ –љ–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ –≥—Г–±—Л. –Ґ—П–ґ–µ–ї—Л–Љ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ –њ–ї—Л–≤–µ—В –њ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є–≤—Г –±–µ–ї–Њ–є –Љ–≥–ї—Л –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤–Ї–∞. –У—Г–і—П—В –Љ–Њ—Б—В—Л вАУ –Є –ї–µ—В–Є—В —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —А–≤–∞–љ—Л–µ —В—Г—З–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —Д—А–µ–≥–∞—В –љ–∞ —И–њ–Є–ї–µ . –Ы–µ—В–Є—В вАУ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–ї–µ—В–µ—В—М.

–°–ї—Л—И–Є—И—М, —Б–≤–Є—Б—В–Є—В –≤–µ—В–µ—А –≤ —З–µ—А–љ—Л—Е –і–µ—А–µ–≤—М—П—Е? –°–ї—Л—И–Є—И—М, –Є–і—Г—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А—П—Е, –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –≤ —В—Г–Љ–∞–љ–µ, —В—А–µ—Й–∞—В –љ–Њ—З–љ—Л–µ –Ї–Њ—Б—В—А—Л –≤ –≥–Њ—А–∞—Е? –°–ї—Л—И–Є—И—М, –љ–µ —Б–њ–Є—В —З—М—П-—В–Њ –Љ–∞—В—М, —Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ, –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ —Б—Л–љ–µ, –љ–Њ—З—Г—О—Й–µ–Љ –≥–і–µ-—В–Њ –њ–Њ–і –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є?

–Х—Б—В—М –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–µ –ї–µ–і—П–љ–Њ–µ –љ–µ–±–Њ, –њ—А–Њ–Љ–µ—А–Ј—И–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –≤–µ—О—Й–∞—П –≤–Њ–і–∞ –Њ–Ї–µ–∞–љ–Њ–≤. –Х—Б—В—М –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ –ї—О–і–Є, –Є–і—Г—Й–Є–µ –њ–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–Є—Б—В—Л–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–Ї–Њ–≤, –њ–ї—Л–≤—Г—Й–Є–µ –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –Є –ї–µ—В—П—Й–Є–µ –≤ —З–µ—А–љ–Њ–Љ –љ–µ–±–µ. –Ш –≤ —В–∞–Ї–Є–µ –љ–Њ—З–Є —Н—В–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ: –њ–Њ–ї–µ–ґ–∞—В—М —Г —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ —Г–≥–Њ–ї—М–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ—Б—В—А–∞, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М –і—А–µ–≤–љ—О—О –њ–µ—Б–љ—О –≥–Њ—А—П—Й–µ–є —Е–≤–Њ–Є, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–µ—И—М –ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є —Г–ї—Л–±–љ—Г—В—М—Б—П —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ.

–≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ —В–∞–љ—Ж–µ–≤. –Ь—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є –≤ —В—А–∞–љ—И–µ–µ, —Б—В—Г—З–∞–ї–Є –Ј—Г–±–∞–Љ–Є –Є —В–µ—А–ї–Є –њ–µ—А—З–∞—В–Ї–∞–Љ–Є –ї–Є–ї–Њ–≤—Л–µ –љ–Њ—Б—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А–µ–Љ–∞–ї–Є, –Њ–±–љ—П–≤ –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ—Л –Є —Б—Г–љ—Г–≤ —А—Г–Ї–Є –≤ —А—Г–Ї–∞–≤–∞. –С—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В –љ–∞—Б, –Ј–∞ –ї–µ—Б–Њ–Љ, —А–µ–≤–µ–ї–∞ –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л—Б—В—А–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —В—А–∞–љ—И–µ–є–љ–∞—П –Љ–∞—И–Є–љ–∞ вАУ –Ї–Њ–≤—Л—А—П–ї–∞ –Љ–µ—А–Ј–ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О. –Ф–∞ —Б–∞–Љ–Њ–і–≤–Є–ґ—Г—Й–Є–µ—Б—П –Њ—А—Г–і–Є—П –њ–Њ—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї–µ—В–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ—В–Њ—А—З–Є–Ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і—В—П–≥–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Т–µ—А—Е–Њ–Љ –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞—Е –µ—Е–∞–ї–Є –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Є, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ—А—Г–і–Є–є–љ–∞—П –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–∞ —О—В–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–і–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –ї–∞—Д–µ—В–∞—Е.

–Я—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Г—З–µ–љ—М—П –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞.

–ѓ –і—Г–Љ–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —А–∞–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Ї–Њ—Б—В–µ—А, –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–µ–±–µ –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞, –Ј–∞–њ–Њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–µ —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–≤—И–Є–µ –≤–Њ –ї—М–і—Г –±–Њ–ї–Њ—В–∞ —Б —В–Њ—А—З–∞—Й–Є–Љ–Є –љ–∞–і —Б–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є–љ–Њ–є –ґ–µ–ї—В—Л–Љ–Є —В—А–∞–≤–∞–Љ–Є; —Б—В–Њ–≥–∞ —Б –±–µ–ї—Л–Љ–Є –Љ–∞–Ї—Г—И–Ї–∞–Љ–Є; –Њ–±–Љ–µ—А–Ј—И–Є–µ —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –ї—М–і–Њ–Љ —Б—А—Г–±—Л –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–Њ–і—Ж–µ–≤; –≤–µ—В–µ—А, –±—М—О—Й–Є–є –≤ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ –Ї–∞–±–Є–љ—Л –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–∞ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞—Е, –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –Ї–Њ–ї–і–Њ–±–Є–љ–∞–Љ–Є. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—О —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Є–і —А–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П, —А–∞—Б—Б—В–Є–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞? –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Н—В–Њ –≤–µ—В–µ—А —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ —Б–≤–Є—Б—В–µ–ї –≤ —Б–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л—Е —Б—Г—З—М—П—Е –љ–∞–і –Љ–Њ–µ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є? –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –Ю–ї—М–≥—Г? –Т–µ–і—М –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ ¬Ђ–њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї¬ї –њ–µ—А–µ–є–і–µ—В –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –∞ —Г—З–µ–љ—М—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, ¬Ђ–Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї –±–Њ–µ–≤–Њ–є¬ї, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ.

–Я–µ—А–µ–і –љ–∞—И–Є–Љ–Є —В—А–∞–љ—И–µ—П–Љ–Є –±—Л–ї–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—П–і–Њ–≤ –Ї–Њ–ї—О—З–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–љ–Ї–Є —Б –Љ–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —В—А–∞–ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ...

–Ш —В–∞–љ–Ї–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М. –Ю–љ–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–Ј–ї–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞, –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–µ–±—П –≥—А–Њ–Љ—Л—Е–∞—О—Й–Є–µ —В—А–∞–ї—Л, –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ—А—П–Љ–Њ –Ї –љ–∞–Љ, –њ–Њ–њ—Л—Е–Є–≤–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Ч–∞ —В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Ж–µ–њ—М . –®–ї–Є –Љ–Њ–ї—З–∞, –љ–µ —Б—Г–µ—В—П—Б—М, —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—П –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї—Л. –†–µ–Ј–Ї–Є–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–Ї–Є–і—Л–≤–∞–ї–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л вАУ –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –Љ–Њ–ї–љ–Є–Є –≤—Б–њ—Л—И–µ–Ї —Г–і–∞—А—П–ї–Є –љ–∞–Љ –≤ –ї–Є—Ж–∞. –Ь—Л –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Є–і—Г—В –љ–∞—И–Є, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —А–µ–±—П—В–∞, —З—В–Њ –Є—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л –≥—А–µ–Љ—П—В –≤—Е–Њ–ї–Њ—Б—В—Г—О, —З—В–Њ –≤—Б—П –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–∞ –∞—В–∞–Ї–Є вАУ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Б–њ—А—П—В–∞—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Ј–∞—А—Л—В—М—Б—П –њ–Њ–≥–ї—Г–±–ґ–µ –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О...

–°–Њ–Ї—А—Г—И–∞—П –±–∞—А–∞–±–∞–љ–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–њ–Њ–љ–Ї–Є, –≤ –Є–≥—А—Г –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –љ–∞—И–Є –±–µ–Ј–Њ—В–Ї–∞—В–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П: —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–µ —Е–≤–Њ—Б—В—Л –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є –Њ–±—Г–≥–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ—А—Г —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ —И—Г–Љ—П—Й–Є—Е —Б–Њ—Б–µ–љ. –У—А–Њ—Е–Њ—В —Б—В–Њ—П–ї –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–є: –Љ—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є —А—В–∞–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Њ–≥–ї–Њ—Е–љ—Г—В—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ —В—А–∞–љ—И–µ—П –Њ–њ–Њ—П—Б–∞–ї–∞—Б—М –≤—Б–њ—Л—И–Ї–∞–Љ–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, –Ї—В–Њ-—В–Њ –≤—Л—А—Г–≥–∞–ї—Б—П, –Ј–∞–±–Є–≤–∞—П –≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—Б–Є–≤—И—Г—О—Б—П –Њ–±–Њ–є–Љ—Г —Е–Њ–ї–Њ—Б—В—Л—Е –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤. –Т—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї –≤–Њ —Б–љ–µ: –Љ—Л —Ж–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М, —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є, –њ–µ—А–µ–Ј–∞—А—П–ґ–∞–ї–Є –≥–Њ—А—П—З–Є–µ –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ—Л,вАУ –∞ —Ж–µ–њ—М —И–ї–∞ –Є —И–ї–∞, –Є –љ–Є –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ —Г–њ–∞–ї. –Ґ–∞–љ–Ї–Є —А–∞—Б—З–Є—Б—В–Є–ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і—Л –≤ –Љ–Є–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ –Є –≤ –Ї–Њ–ї—О—З–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–µ. –¶–µ–њ—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М, –Ї–∞–Ї –≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї–∞, —А–∞–Ј–±–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —В—А–Є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є —А–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—Л —В—А–µ–Љ—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ–Є, –њ—А—П—З–∞—Б—М –Ј–∞ —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –±—А–Њ–љ–µ–є.

–Ю—Д–Є—Ж–µ—А-–њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є–Ї –±—А–Њ—Б–Є–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–њ–∞–Ї–µ—В–Њ–≤, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—П –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –љ–∞–ї–µ—В, –љ–Њ —В–∞–љ–Ї–Є —Б –≤–Њ–µ–Љ –њ—А–Њ–љ–µ—Б–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –љ–∞–Љ–Є –Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Ї–µ –≤ –ї–µ—Б—Г. –Э–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–µ –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –љ–∞—И–Є —В—А–∞–љ—И–µ–Є, –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –њ–∞–ї—П –Є–Ј –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤ –Є –≤–Њ–њ—П –Њ—Е—А–Є–њ—И–Є–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є. –І–µ—А–љ—Л–µ –Є —Б–µ—А—Л–µ —И–Є–љ–µ–ї–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–∞–ї–Є—Б—М. –Ф–µ–ї–Њ —З—Г—В—М –љ–µ –і–Њ—И–ї–Њ –і–Њ —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–є –Є —И—В—Л–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—П...

–Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –Љ—Л —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –≤–љ–Є—З—М—О: –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є–ї –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є–Ї.

–У–Њ–ї—Г–±—Л–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—И–Є–љ—Л —Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є —П–Ї–Њ—А—П–Љ–Є –љ–∞ –і–≤–µ—А—Ж–∞—Е –Ї–∞–±–Є–љ —Г–≤–µ–Ј–ї–Є –љ–∞—Б –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –ѓ —Б–Є–і–µ–ї –≤ –Ї—Г–Ј–Њ–≤–µ —Г –Ј–∞–і–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ –Є, –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–≤ –Ї—А–∞–є —Е–ї–Њ–њ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –≤–µ—В—А—Г –±—А–µ–Ј–µ–љ—В–∞, –і–Њ–ї–≥–Њ –µ—Й–µ –≤–Є–і–µ–ї –Є–Ј—А—Л—В–Њ–µ, –Є—Б—В–Њ–њ—В–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ, –Њ—В–і—Л—Е–∞—О—Й–Є–є –≤ –ї–µ—Б–Њ—З–Ї–µ —В–∞–±—Г–љ–Њ–Ї –ї–µ–≥–Ї–Є—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, —Б–Љ–µ—И–љ—Л–µ —В—А–µ–љ–Њ–≥–Є –±–µ–Ј–Њ—В–Ї–∞—В–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, —З–µ—А–љ—Л–µ —Б—В–≤–Њ–ї—Л –Њ–±–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Б–µ–љ –Є –і—Л–Љ–Њ–Ї –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –Ї—Г—Е–љ–Є.

–£–Ф–Р–† –Я–Ю –Т–Ю–Ч–Ф–£–•–£

–£—З–µ–±–љ—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є –љ–∞ –Р–≤—А–Њ—А—Г, 2000-–µ –≥–Њ–і—Л

–†–Њ—В–љ–Њ–µ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞, —А—П–і–Њ–Љ —Б –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–Њ–Љ –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–∞. –Ґ–µ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Л—З–љ–∞—П: —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В—М –Є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞. –Ґ–Њ–ї—О –Ч–∞–Љ—Л–Ї–Њ –Є –Љ–µ–љ—П –≤—Л–±—А–∞–ї–Є –≤ –њ—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ. –Ґ—А—Г–і–Њ–ї—О–±–Є–≤—Л–є –Ґ–Њ–ї—П –Ј–∞—Б–Ї—А–Є–њ–µ–ї –њ–µ—А–Њ–Љ, —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞–і –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ. –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ—А–≥ –љ–∞—И–µ–є —А–Њ—В—Л –Ш–≥–Њ—А—М –°—Г–µ—В–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤—П–Ј–∞–ї —В–µ—Б–µ–Љ–Ї–Є –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–∞–њ–Ї–µ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О ¬Ђ–Ъ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Г¬ї. –Ю–љ –ї—О–±–Є–ї –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л —Б —Ж–Є—Д—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤—Л–Ї–ї–∞–і–Ї–∞–Љ–Є –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є–і—Г—Й–Є–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є. –Т–Њ—В —Г–ґ–µ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞ –Ш–≥–Њ—А—М –±–µ—Б—Б–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –љ–∞—И–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Њ–љ —З–Є—В–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є —Г—Б—Л–њ–ї—П—О—Й–Є–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Є –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –љ–µ–і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е, –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –Є–Љ, —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –Љ–Њ—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П. –Ф–∞–ґ–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е —З–µ—В–≤–µ—А—В–µ–є –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П, –Ш–≥–Њ—А—М –њ–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї –Љ–µ–љ—П –≤ —З–µ—А–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–љ –±—Л–ї —П–≤–љ–Њ —Б–Љ—Г—Й–µ–љ: –≤–µ–і—М —П —Б–Є–ґ—Г –≤ –њ—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–µ! –Ю–љ –і–Њ–ї–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞–ї –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤—Л—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї —З—В–Њ-—В–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ. –ѓ –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –≤—Л—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–∞ –Љ–Њ—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П, –Є –µ—Е–Є–і–љ–Њ –њ–Њ–і–Љ–Є–≥–љ—Г–ї –Ш–≥–Њ—А—О. –Ю–љ –Ї–Є—Б–ї–Њ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Њ—В–≤–µ—В.

–Т—Б–µ —И–ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —З–µ—А–µ–і–Њ–Љ: –Ш–≥–Њ—А—М –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Є –і–Њ–ї–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ. –Ґ–Њ–ї—П –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ, —З—В–Њ ¬Ђ–њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–љ–Є—П¬ї, —П, –±–Њ–і—А–Њ —Б—В–∞–≤—П –≥–∞–ї–Њ—З–Ї–Є –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е. –Ф–≤–Њ–µ—З–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞—П–ї–Є—Б—М –Є –Њ–±–µ—Й–∞–ї–Є –њ–Њ–і—В—П–љ—Г—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥—Г—В. –Ч–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –Є–≥—А–∞–ї–Є –≤ ¬Ђ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–є¬ї, —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—П—Б—М –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ–Є. –£ –±–∞—В–∞—А–µ–Є –±–µ–Ј–Љ—П—В–µ–ґ–љ–Њ —Б–њ–∞–ї –Я–∞—Г—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є: –Њ–љ —Г–ґ–µ –њ–Њ–Њ–±–µ—Й–∞–ї –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П вАУ –Є —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М –µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —З–Є—Б—В–∞. –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б —Б–Є–і–µ–ї –њ—А—П–Љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї —А–µ–њ–ї–Є–Ї–Є –њ–Њ —Е–Њ–і—Г —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П. –Ъ—А—О—З–Ї–Њ–≤–∞—В—Л–є, —Е–Є—Й–љ—Л–є –љ–Њ—Б, –Ї—А—Г–≥–ї—Л–µ –љ–µ–Љ–Є–≥–∞—О—Й–Є–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –±–µ–Ј —А–µ—Б–љ–Є—Ж, —З–µ—А–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А—П–Љ—Л–µ –Є –ґ–µ—Б—В–Ї–Є,вАУ –і–Њ —З–µ–≥–Њ –ґ–µ –Њ–љ –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Њ–ґ–Є—А–µ–≤—И–µ–≥–Њ –Є –Њ–і—А—П—Е–ї–µ–≤—И–µ–≥–Њ –Њ—А–ї–∞, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Є–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–µ–Ї—Г –Є —В–µ–њ–µ—А—М —Б —В–Њ—Б–Ї–Њ–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–µ–±–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –µ–Љ—Г –љ–µ –≤–Ј–ї–µ—В–µ—В—М —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –і—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є –≥—А—Г–±–Њ—Б—В–Є, —А–µ–Ј–Ї–Њ—Б—В–Є –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—П—Й–µ–є –њ–Њ–і—З–∞—Б –≤ –µ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–ї—Л—Е –ґ–µ–ї—В—Л—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е?.. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ –Ј–∞–≤–Є–і—Г–µ—В –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є? –Ч–∞–≤–Є–і—Г–µ—В вАУ –Є –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞–µ—В –µ–µ —Б –≤—Л—Б–Њ—В—Л —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞?

–†—П–і–Њ–Љ —Б –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–Њ—Б—В–Є–ї—Б—П –±–Њ–Ї–Њ–Љ –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г–Ї—А–µ—Б–ї–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Є, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є —З–µ–Љ-—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ–Њ—Б–Њ–≤. –Ю–љ —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –≤ –±–ї–Њ–Ї–љ–Њ—В–µ, –Є —П –≤–Є–і–µ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ –ї—Л—Б—Г—О –Љ–∞–Ї—Г—И–Ї—Г –≤ –≤–µ–љ—З–Є–Ї–µ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—Е–∞. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Љ–∞–Ї—Г—И–Ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —И–Є—А–Њ–Ї–Њ—Б–Ї—Г–ї–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –≤—Б–µ –≤ —Б—В–∞—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—И–Њ—З–Ї–∞—Е –Є –±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є –ї—М–і–Є–љ–Ї–Є –њ–µ–љ—Б–љ–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Љ —В–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ –љ–Њ—Б—Г.

–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –†–Њ–Ј–∞–љ–Њ–≤ - –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1945-1952 –≥–≥.), –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–Э–£ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ (1954-1958 –≥–≥.).

–Ш –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–µ –ї–Њ–њ–љ—Г–ї–Њ. –Ъ–∞–Ї –і—Л–Љ–Њ–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞, —А–∞–Ј–≤–µ—П–ї–∞—Б—М –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞ —Б–Њ–љ–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Є —Г–Љ–Є—А–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–∞—Г—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Є –Ј–≤—Г—З–љ–Њ –Ј–µ–≤–љ—Г–ї. –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б —Г–њ–µ—А—Б—П –≤ –Љ–µ–љ—П –Є–Ј—Г—З–∞—О—Й–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Є –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–∞–ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ, –Њ–±–ї–µ–Ј–ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –Ј–ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–ї–∞. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ–Њ—Б–Њ–≤ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–љ—Г–ї –±–ї–Њ–Ї–љ–Њ—В –Є –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї –ї–∞–і–Њ–љ—М –Ї —Б–Љ–Њ—А—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –ґ–µ–ї—В–Њ–Љ—Г —Г—Е—Г, —З—В–Њ–±—Л –ї—Г—З—И–µ —Б–ї—Л—И–∞—В—М.

–≠—В–Њ –Ъ–Є–Љ –Т–µ–ї–Є—З–Ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ:

вАУ –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж –Ч–Њ—В–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–µ... –Ю–љ –љ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П.

–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —В–Є—И–Є–љ–∞, –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ—М–µ –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є: ¬Ђ–Ю–≥–Њ–љ—М!¬ї –ѓ –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б—В–∞–ї –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–∞, —Г—З—В–Є–≤–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ъ–Є–Љ—Г –Ј–∞–љ—П—В—М –Љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є —Б–µ–ї –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —А—П–і—Г, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –љ–Њ–≥—Г –љ–∞ –љ–Њ–≥—Г. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Ґ–Њ–ї—П –Ч–∞–Љ—Л–Ї–Њ –Є, —Б —А–∞–Ј–Љ–∞—Е—Г –≤–Њ—В–Ї–љ—Г–≤ –њ–µ—А–Њ –≤ —Б—В–Њ–ї, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —Г –Ъ–Є–Љ–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є. –Ъ–Є–Љ –≤—Л—И–µ–ї –Ї —Б—В–Њ–ї—Г:

вАУ –Э–Є –і–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–µ–Ї—А–µ—В, —З—В–Њ —Г –Ч–Њ—В–Њ–≤–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В —Б —Д–Є–≥—Г—А–Ї–Њ–є —А–∞—Б–њ—П—В–Њ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є–ї–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–љ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –љ–∞–Љ –≤—Б–µ–Љ, –і–∞ –Є —Б–∞–Љ —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї. –ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –Ч–Њ—В–Њ–≤ –≤ —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –і—Г—И–µ, –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б—П —Б–ї–Њ–≤. –Э–Њ –µ—Б—В—М –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Є–Ї–Є, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–∞, —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –ї–Є—Ж–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ –Ч–Њ—В–Њ–≤–∞: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ —А–∞–Ј–Њ–Ј–ї–Є–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г –Є –≤ —И—Г—В–ї–Є–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ?.. –Ч–Њ—В–Њ–≤ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М—О –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Я–Њ—И–µ–ї –њ—А–Њ—З—М, –і—Г—А–∞–Ї¬ї. –Э–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є —Н—В–Њ—В –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї –Ч–Њ—В–Њ–≤–∞ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–Њ–≤? –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ч–Њ—В–Њ–≤ –љ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є–ї —Б–≤–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В –і–ї—П –≤–µ—Б–µ–ї–Њ–є —И—Г—В–Ї–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤–µ—А–Є—В –≤ –±–Њ–≥–∞...

вАУ –Э—Г –Є —З—Г–і–∞–Ї —В—Л, –Ъ–Є–Љ!вАУ –њ–Њ–Ї—А—Г—В–Є–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Ґ–Њ–ї—П, –Є –і–∞–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Ш–≥–Њ—А—П –°—Г–µ—В–Њ–≤–∞ —А–∞—Б—В—П–љ—Г–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–≤–∞—О—Й–µ–є —Г–ї—Л–±–Ї–µ.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ъ–°–Т) - –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б, –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У) commander432@mail.ru, –Т–†–Ш–Ю –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞

08.05.201505:2808.05.2015 05:28:37

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:

–Я—А–µ–і.

|

1

|

...

|

288

|

289

|

290

|

291

|

292

|

...

|

1584

|

–°–ї–µ–і.

|