–С–∞–љ–љ–µ—А

–°–Њ–≤–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –ї–Є—В–µ–є–љ—Л—Е –Є –∞–і–і–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є

|

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –±–ї–Њ–≥–Њ–≤

0

08.05.201504:0308.05.2015 04:03:08

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –і—Г—И–∞ –°–µ—А—С–ґ–Є –њ—А–Њ—И–ї–∞ –≤—Б–µ –Љ—Л—В–∞—А—Б—В–≤–∞ (–Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П) –Є 7 –Љ–∞—П –≤–љ–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Ї –С–Њ–≥—Г. –Р–љ–≥–µ–ї —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –і–Њ–±—А—Л—Е –і–µ–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б–Є–ї–Є –≥—А–µ—Е–Є.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –µ–≥–Њ –і—Г—И–∞ –Њ–±—А–µ–ї–∞ –≤–µ—З–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–Њ–є –Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –≤ –≤–µ—З–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М.

–Ф—А—Г–Ј—М—П –Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –°–µ—А–≥–µ—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є —Ж–≤–µ—В—Л.

–Ч–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞ - –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Э–Њ–≤–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Г—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є 21 –∞–њ—А–µ–ї—П 2013 –≥–Њ–і–∞ –Є –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —А–Њ—В—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З–∞ –Ґ—Г–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞, —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ 27 –љ–Њ—П–±—А—П 2011 –≥–Њ–і–∞.

–Т —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї–Є –°–µ—А—С–≥—Г, –µ–≥–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –≤—Б–µ—Е —Г—И–µ–і—И–Є—Е –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є- –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є - –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–љ –њ–∞—А–љ–µ–Љ –±—Л–ї...

–Ъ–∞–Ї –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —Б—В—А–Њ–Ї–Є –Т.–Р.–Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ:

–Ю –Љ–Є–ї—Л—Е —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–∞—Е,

–Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—И —Б–≤–µ—В

–°–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ

–Ф–ї—П –љ–∞—Б –ґ–Є–≤–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є,

–Э–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є —Б —В–Њ—Б–Ї–Њ–є:

- –Ш—Е –љ–µ—В,

–Э–Њ —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є—О:

- –С—Л–ї–Є!

–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Г—О –Љ–µ–і–∞–ї—М –Ј–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–±–Є–Ї, –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є...

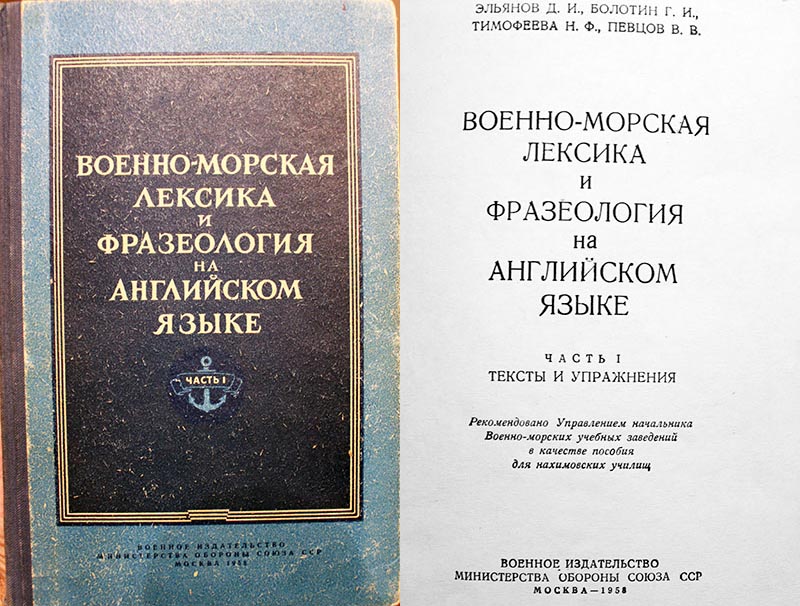

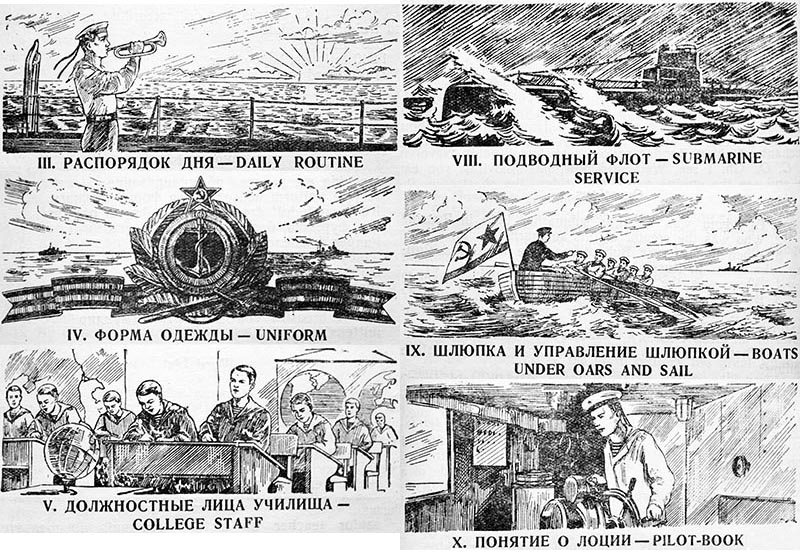

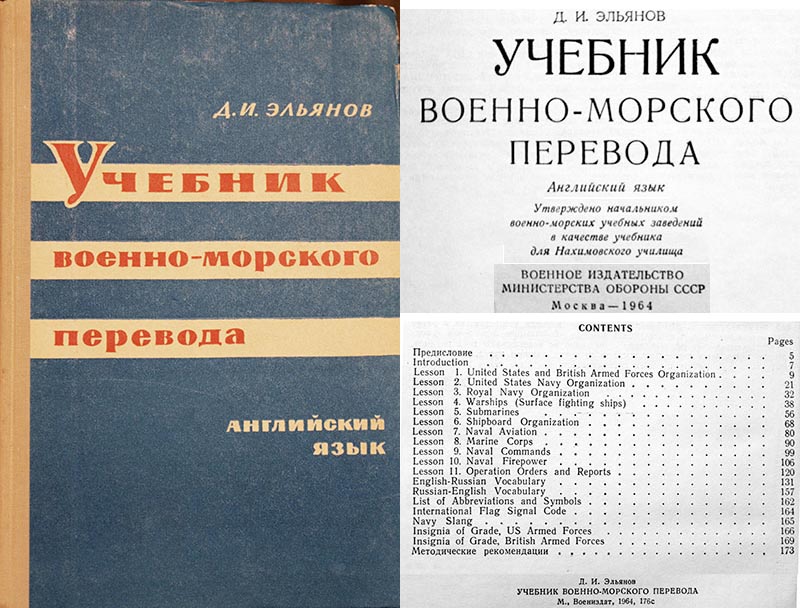

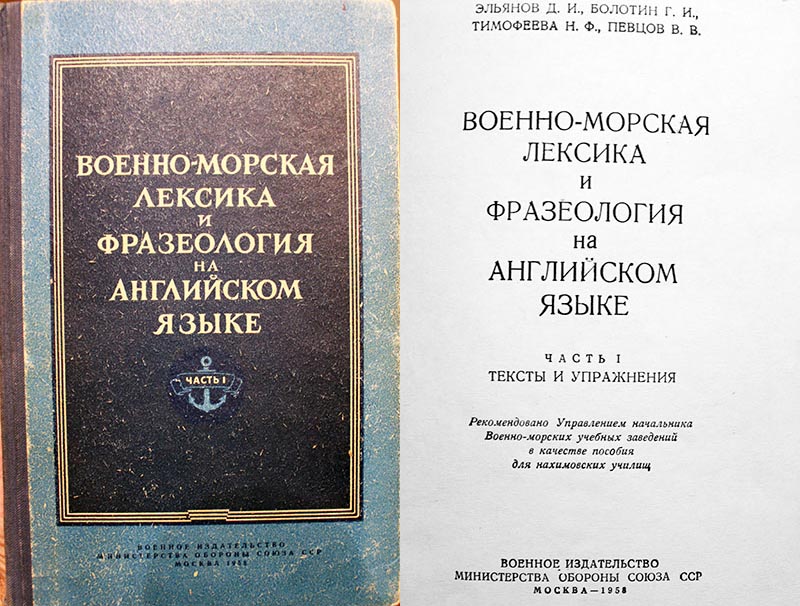

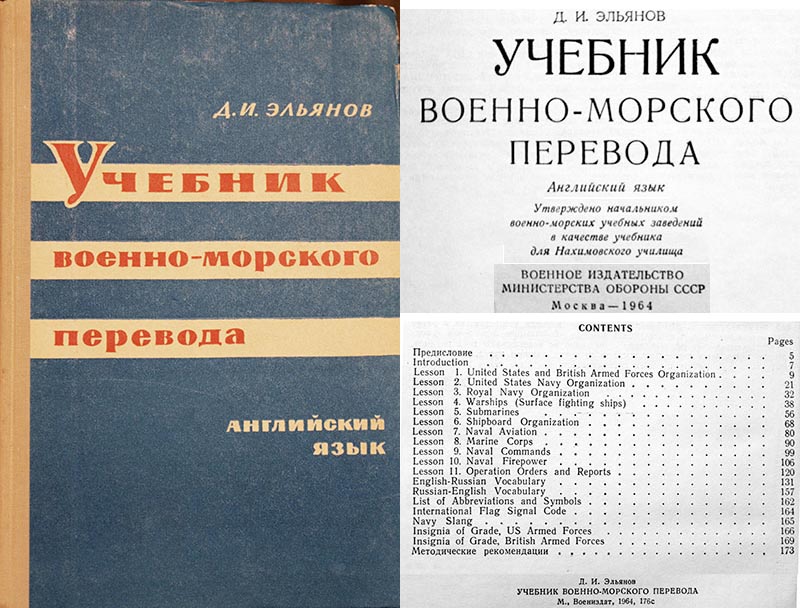

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –У–∞–ї–Є–љ–µ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–µ –У—А–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ –Љ—Л —Б –°–∞—И–µ–є –Я—Г—Б—М–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ–Ї—Г–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–Є—А –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –≤—А–µ–Љ—С–љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ –Я–Є—В–Њ–љ–Є–Є.

–Т –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ—Л –≤–µ—А–љ—С–Љ—Б—П –Ї —Н—В–Є–Љ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ –Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –љ–∞—И–Є–Љ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –Ї–љ–Є–≥, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞–Љ–Є.

–Р —Б–µ–є—З–∞—Б –µ—Й—С —А–∞–Ј –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –°–µ—А–≥–µ—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–∞—А–∞—Б—С–≤–∞, –љ–∞—И–µ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞. –Т–Х–І–Э–Р–ѓ –Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–ђ –Т–Х–†–Э–Ю–Ь–£ –Ф–†–£–У–£ –Ш –С–†–Р–Ґ–£-–Я–Ш–Ґ–Ю–Э–£!

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У) commander432@mail.ru, –Т–†–Ш–Ю –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞

08.05.201504:0308.05.2015 04:03:08

0

07.05.201512:2807.05.2015 12:28:13

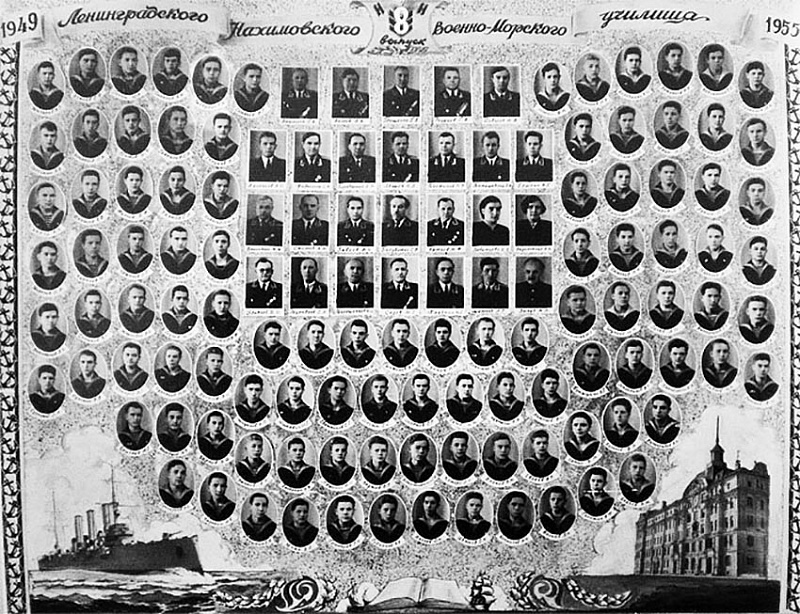

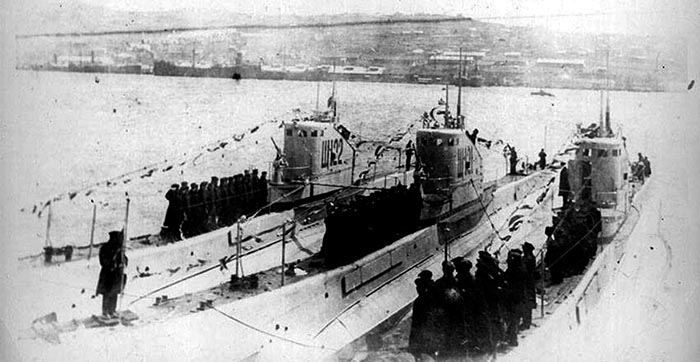

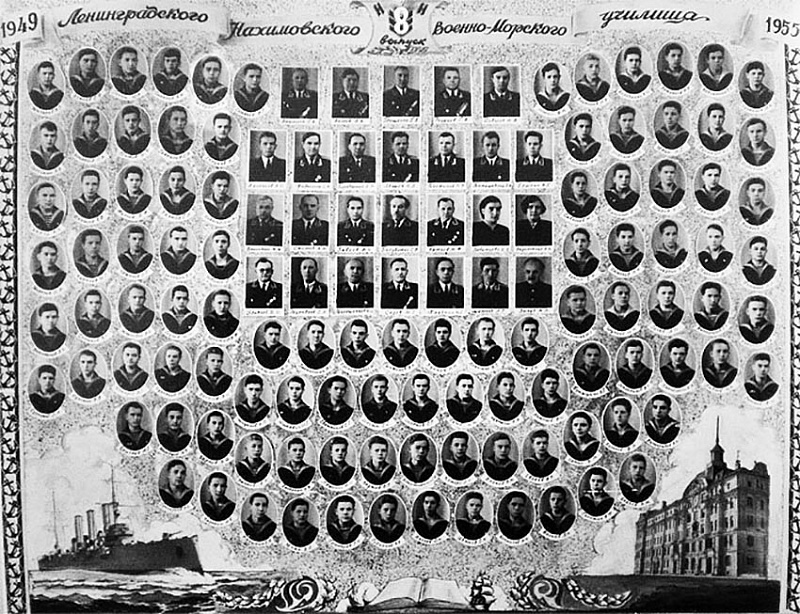

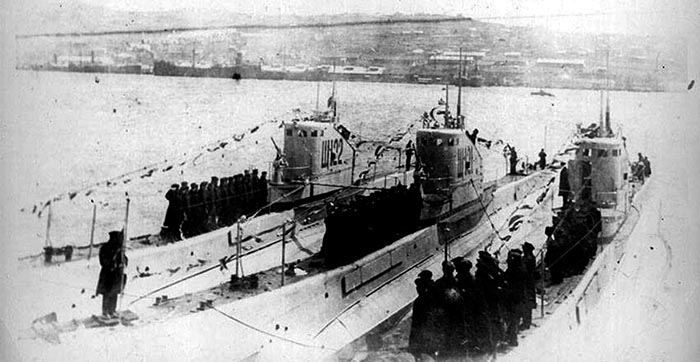

–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П —А–Њ—В–∞, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–µ —Д–Њ—В–Њ

вАУ –Э–µ –Ј–∞–±—Г–і—М—В–µ, —З—В–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Б—Г–±–±–Њ—В–∞ –Є –≤–µ—З–µ—А –Њ—В–і—Л—Е–∞... –Ф–Њ —В–∞–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞–і–Њ —Г–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б —Г–≥–ї–µ–Љ –Є –њ–Њ–Љ—Л—В—М—Б—П –≤ –±–∞–љ–µ.вАУ –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ —Е–Є—В—А–Њ –њ—А–Є—Й—Г—А–Є–ї—Б—П, –Є —П —П—Б–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї –С–∞—В–Є–љ—Л –ї—Г—З–Є–Ї–Є-–Љ–Њ—А—Й–Є–љ–Ї–Є –≤ —Г–≥–Њ–ї–Ї–∞—Е –≥–ї–∞–Ј.

вАУ –Ч–љ–∞—З–Є—В, –њ–Њ—В–∞–љ—Ж—Г–µ–Љ –≤—Б–µ –ґ–µ,вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є.

–≠–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–Ї–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б—В–∞–ї–∞ —З–µ—А–љ–Њ–є –Є –µ–і–≤–∞ –Љ–µ—А—Ж–∞–ї–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –µ—Е–Є–і–љ—Л–Љ –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Л, –Ј–∞–±–ї—Г–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –Њ–±–ї–∞–Ї–µ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—Л–ї–Є.

–С—Г–љ–Ї–µ—А—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–є –±—А–Њ–љ–µ–≤–Њ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ. –°–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –љ–∞—Б –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–µ—В —З–µ—А–љ–∞—П –Є —В–µ–њ–ї–∞—П –±—А–Њ–љ—П. –Я–Њ–і –љ–∞–Љ–Є вАУ –≥—Г–і—П—Й–Є–µ —В–Њ–њ–Ї–Є –Ї–Њ—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —А–Є—В–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –њ—Г–ї—М—Б–∞—Ж–Є—П –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤. –С—А–Њ–љ—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–µ–њ–ї–∞—П: –≤–і–Њ–ї—М –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е –±—А–Њ–љ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–Њ–≤ —В—П–љ—Г—В—Б—П —В—А—Г–±—Л. –Ю–і–љ–Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ—Л–µ, –і—А—Г–≥–Є–µ вАУ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–µ –Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ. –Т –±—А–Њ–љ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–∞—Е, –Ј–∞–њ–Є—А–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–≤–µ—А—П–Љ–Є, –Љ–љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–±–µ: —П –Ј–∞—В—Л–ї–Ї–Њ–Љ, –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ–є —Б–њ–Є–љ–Њ–є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О —В—П–ґ–µ—Б—В—М —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ–є. –ѓ –Њ—Й—Г—Й–∞—О –±–Њ—Б—Л–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –µ–µ –Љ–∞—Б–ї—П–љ–Є—Б—В—Г—О –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Є —Г–≥–∞–і—Л–≤–∞—О –µ–µ –њ–Њ–і —Б–µ—А–Њ–є —И–∞—А–Њ–≤–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є вАУ –Є –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —П –њ–Њ—Б–∞–ґ–µ–љ –≤ —Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї—Г.

–Ь—Л –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –≤—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –±—Г–љ–Ї–µ—А. –Э–∞—Б —В—А–Њ–µ: –Ґ–Њ–ї—П –Ч–∞–Љ—Л–Ї–Њ, —П –Є –Ъ–Њ–ї—П –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ –Є–Ј –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є —А–Њ—В—Л. –£–ґ–µ –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞ –љ–Њ—З–Є вАУ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ –і–µ—Б—П—В–Є–Љ–Є–љ—Г—В–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—А—Л–≤. –І–∞—Б–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –Љ—Л –±–µ–Ј –Њ—В–і—Л—Е–∞ —А–∞–Ј—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Є —Б–Њ–≤–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –ї–Њ–њ–∞—В–∞–Љ–Є —Г–≥–Њ–ї—М, –ї–∞–≤–Є–љ–Њ–є —Б—Л–њ–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Б–≤–µ—А—Е—Г. –Ґ–Њ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М –±–µ–Ј –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–є, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Є–ї –і–ї—П –Њ—В—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞–љ–Є—П —Г–≥–ї—П –Є–Ј-–њ–Њ–і –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П —В—А—Г–±—Л —Б—В–∞—А—Л–є –њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л–є —Й–Є—В. –Ь—Л –њ–Њ–і—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є —Й–Є—В, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —В—П–љ—Г–ї–Є –Ј–∞ –≤–µ—А–µ–≤–Ї—Г. –Я–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ, –љ–Њ –Ґ–Њ–ї—П –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і—Б—Г–љ—Г–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Й–Є—В–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–µ–±—П, –Ј–∞–њ–µ—А—И–Є—Б—М –≤ –≥–∞–ї—М—О–љ–µ.

–Э–∞—И–Є –ї–Є—Ж–∞ –Є —В–µ–ї–∞ (–Љ—Л —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—Б—М –і–Њ —В—А—Г—Б–Њ–≤) –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —З–µ—А–љ—Л–µ. –С–µ–ї–Ї–Є –≥–ї–∞–Ј —Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—В –Ї–∞–Ї —Г –љ–µ–≥—А–Њ–≤. –У—Г–±—Л –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Б—В–∞–ї–Є —П—А–Ї–Њ-–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є. –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј—Г–±—Л, –Є —В—Л—З–µ—В –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –≤ –±—А–Њ–љ–µ–≤—Г—О –њ–ї–Є—В—Г –њ–Њ–і –љ–∞—И–Є–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є. –Ь—Л —Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —В—Г–і–∞ –Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–і–Є–Љ. –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ —А–µ–±—А–Њ–Љ –ї–∞–і–Њ–љ–Є —Б–≥—А–µ–±–∞–µ—В —Г–≥–Њ–ї—М–љ—Г—О –њ—Л–ї—М. –ѓ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О –Њ—З–µ–љ—М —З–µ—В–Ї–Є–є –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Њ–Ї –Ї–Њ—И–∞—З—М–µ–є –ї–∞–њ—Л, –≤–Љ—П—В—Л–є –≤ –±—А–Њ–љ—О.

- –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ,вАУ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —П,вАУ –і–Њ —З–µ–≥–Њ –ґ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ!

–Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –Ї–Њ—И–Ї–∞,вАУ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤. –Ф–∞, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ—И–∞—З—М—П –ї–∞–њ–∞,вАУ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –Ґ–Њ–ї—П. –≠—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –Ї–Њ—И–∞—З—М—П –ї–∞–њ–∞,вАУ –Њ–њ—П—В—М —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤.

- –Т–Њ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ,вАУ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О —П —И—Г—В–ї–Є–≤—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А.

- –Р –≤—Л –µ—Й–µ –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –Ї–Њ—И–Ї–µ?вАУ —Г–і–Є–≤–ї—П–µ—В—Б—П –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤.

вАУ –Ю ¬Ђ—З–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ—И–Ї–µ¬ї —П –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї,вАУ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —П.вАУ –С—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–∞—П –±–∞–љ–і–∞.

–Ш –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–Љ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –Ї–Њ—И–Ї–µ. –Ю–љ —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П –Є —И—Г—В–Є–ї, –і–∞ –Є –Љ—Л —Б –Ґ–Њ–ї–µ–є –љ–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–µ—А–Є—В—М –≤–Њ –≤—Б—П–Ї—Г—О —З–µ—А—В–Њ–≤—Й–Є–љ—Г. –Э–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –Љ–љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ—Г—В–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–Ї –њ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ј –Љ–µ–ґ–і—Г –ї–Њ–њ–∞—В–Њ–Ї, —Б—Г–і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–µ—А–љ—Г–≤ –њ–ї–µ—З–Є. –≠—В–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, –і–Њ—И–µ–і—И–∞—П –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є —Г–Ї–Њ—А–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –Љ–Њ–≥–ї–∞ —А–Њ–і–Є—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–і–µ—Б—М вАУ –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ —Б–µ—А–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, –ґ–µ–ї—В–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞ –Є —Г—Б—Л–њ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞—Е–∞ –≥–Њ—А–µ–ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б–ї–∞.

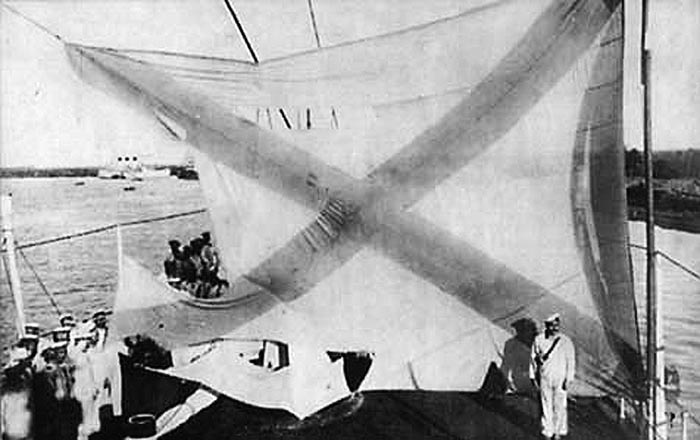

–Ъ–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є —Д–ї–∞–≥ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ –±–Њ—П. -

вАУ –Т —П–њ–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г —Е–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–∞—И–∞ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї —Б –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Р—Д—А–Є–Ї–Є вАУ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Я–Њ—А—В-–Р—А—В—Г—А–∞. –Ш —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ –і–≤–∞ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ вАУ –°—В–µ–њ–∞–љ –Є –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ. –°—В–µ–њ–∞–љ —Б—В–∞—А—Л–є —Г–ґ–µ –±—Л–ї, –∞ –љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є —Г –љ–µ–≥–Њ, –љ–Є –і–Њ–Љ–∞. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М вАУ –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ вАУ —Б–µ–Љ—М—П. –Р –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ–і–Њ–Ї. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ –µ–Љ—Г –і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞, –≤—Б–µ –њ–Њ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Ї—Г—З–∞–ї, –њ–Њ –ї—Г–≥–∞–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–љ—Л–Љ –і–∞ –њ–Њ —П–±–ї–Њ–љ—П–Љ. –Я—А–Є–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П –Њ–љ –Ї –°—В–µ–њ–∞–љ—Г вАУ –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –≤–і–≤–Њ–µ–Љ –ї–µ–≥—З–µ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ—Г: —Б–ї–∞–±—Л–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –і–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г –ї—М–љ–µ—В. –Т–µ–Ј–і–µ –Њ–љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –±—Л–ї–Є: –Є –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г–±–∞–Ї–µ, –Є –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ, –Є —Г –Њ—А—Г–і–Є—П –њ–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ... –Р –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –°—В–µ–њ–∞–љ–∞ –≤ —Г–љ—В–µ—А-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є. –°—В–∞–ї –Њ–љ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–∞—О—В–Ї–µ –ґ–Є—В—М, –Є –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г —В—Г–і–∞ —З–∞–є–Ї—Г –њ–Њ–њ–Є—В—М. –Т–Њ—В –њ—А–Є—И–µ–ї –Њ–љ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –±–ї–µ–і–љ—Л–є –Є –і—А–Њ–ґ–Є—В –≤–µ—Б—М. –Р –љ–∞—И–∞ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї —Б—В–Њ—П–ї–∞ —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –Ъ–µ–є–њ—В–∞—Г–љ–µ.. –Э–∞—Б–Є–ї—Г –°—В–µ–њ–∞–љ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–∞ –Є —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М. ¬Ђ–Э–µ –≤–µ–ї–Є —В—Л –Љ–љ–µ –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –Є–і—В–Є,вАУ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ,вАУ —З—Г—О, —Б–Љ–µ—А—В—М –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ –і–≤–µ—А—М—О —В–≤–Њ–µ–є –Ї–∞—А–∞—Г–ї–Є—В: —П –≤–Є–і–µ–ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Г—О –Ї–Њ—И–Ї—Г, –≥–ї—П–љ—Г–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Є –ї–∞–њ–Њ–є –њ–Њ —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Є—В–µ —Г–і–∞—А–Є–ї–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–Ї—А—Л –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є –і–∞ —Б–µ—А–љ—Л–Љ –і—Л–Љ–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–њ–∞—Е–ї–Њ¬ї. ¬Ђ–С—А–Њ—Б—М —В—Л, –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ, вАУ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –µ–Љ—Г –°—В–µ–њ–∞–љ. вАУ –Ю—В —В–Њ—Б–Ї–Є —Н—В–Њ —Г —В–µ–±—П, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –Ї–Њ—И–µ–Ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –љ–µ—В...¬ї

–Ф–Њ–ї–≥–Њ —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї –Њ–љ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–∞ –Є —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж. ¬Ђ–Ы–∞–і–љ–Њ, —П –њ–Њ–є–і—Г, вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–љ—М–µ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ. вАУ –Р —В—Л, –µ—Б–ї–Є —Г–Љ—А—Г —П —Б–Ї–Њ—А–Њ, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є –љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ–≤—Г—О –њ–ї–Є—В—Г –≤ –ї–µ–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ¬ї. –Ш –њ—А–Њ–њ–∞–ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ –≤ —В—Г –ґ–µ –љ–Њ—З—М. –Т–Є–і–љ–Њ, –Ј–∞ –±–Њ—А—В —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –Є —Г—В–Њ–љ—Г–ї... –Ш –µ—Й–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –Њ–љ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ї —В–Њ–є –Ї–∞—О—В–Ї–µ, –≥–і–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –ґ–Є–ї –°—В–µ–њ–∞–љ, —Б—В—Г—З–∞–ї –≤ –і–≤–µ—А—М –Ї–Њ—Б—В—П—И–Ї–∞–Љ–Є –њ–∞–ї—М—Ж–µ–≤ –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ—В—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ: ¬Ђ–°—В–µ–њ–∞–љ, –Њ—В–Ї—А–Њ–є! –≠—В–Њ —П, –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ... –•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ!.. –Я—Г—Б—В–Є, –±—А–∞—В¬ї. –Ъ–Њ—И–Ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ—В: –µ—Й–µ –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г —Г–і—А–∞–ї–∞... –Р –ї–∞–њ–∞ –Ї–Њ—И–∞—З—М—П вАУ –≤–Њ—В –Њ–љ–∞.

–Ь—Л –µ–ї–µ —И–µ–≤–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ —А–∞–Ј–≥–Є–±–∞–ї–Є —Б–њ–Є–љ—Л. –Ь–љ–µ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї —Г –Љ–µ–љ—П —Б–Ї—А–Є–њ–Є—В –њ—А–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ, –∞ –њ–Њ–і –Ї–Њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —З–∞—И–µ—З–Ї–Є –љ–∞—Б—Л–њ–∞–ї–Є —Г–≥–Њ–ї—М–љ—Г—О –њ—Л–ї—М –Є–ї–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –њ–µ—Б–Њ–Ї.

–®–µ–ї —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є —З–∞—Б —Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—А–∞–ї–∞. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ —В—А—Г–±—Г –њ—А–Њ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–Є —А–Њ–≥–Њ–ґ–љ—Л–µ –Ї—Г–ї–Є —Б —Г–≥–ї–µ–Љ,вАУ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —А–µ–±—П—В–∞ –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г —В–Њ–ґ–µ —Г—Б—В–∞–ї–Є.

–Т –±—А–Њ–љ–µ–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ —И–∞–≥–Є, –Є –≤ –±—Г–љ–Ї–µ—А –њ—А–Њ—Б—Г–љ—Г–ї–∞—Б—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–∞.

вАУ –Ю—А–ї—Л!вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ.вАУ –Х—Й–µ —З–∞—Б–Њ–Ї вАУ –Є –Љ—Л –≤ –і–∞–Љ–Ї–∞—Е. –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П —А–Њ—В–∞ –≤—Л–і–Њ—Е–ї–∞—Б—М.

–Ь—Л —В–Њ–ґ–µ –≤—Л–і–Њ—Е–ї–Є—Б—М, –љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–∞ –±—Л–ї–Є –љ–∞–Љ –њ—А–Є—П—В–љ—Л: –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –і—Г—И–Є –≤—Б–µ –љ–∞—И–Є —А–µ–±—П—В–∞ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ—Л, —З—В–Њ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л ¬Ђ—Б–ї–∞–±–∞–Ї–Є¬ї –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–∞–Љ–µ–љ—М–Ї–Є–љ—Л —Б—Л–љ–Ї–Є. –Х—Й–µ –±—Л! –£ –љ–Є—Е –љ–µ—В –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–є —И—Е—Г–љ—Л, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И–∞ ¬Ђ–Р–Љ–±—А–∞¬ї, —В–∞–Ї–Є—Е —И–ї—О–њ–Њ—З–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Б –С–∞—В–µ–є, –Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –ї–∞–≥–µ—А—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И –≤ —Г—Б—В—М–µ –Ф–∞—Г–≥–∞–≤—Л. –Ю–љ–Є —Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —И–ї—О–њ–Ї–∞—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –Њ–Ј–µ—А—Г –і–∞ –њ–Њ –Э–µ–≤–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –Љ–Њ—Б—В–∞–Љ–Є, –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –Ы–Є—В–µ–є–љ—Л–Љ, –∞ –Є—Е –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–∞—П —И—Е—Г–љ–∞ —Б –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –≥–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –і–ї—П –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–є –і–∞–ї—М—И–µ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–∞...

вАУ –Р –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —В–Њ—В –њ–Њ—Е–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є —И–ї—О–њ–Ї–∞—Е —Б–ї–Њ–Љ–∞–ї–Њ –≤–µ—В—А–Њ–Љ –Љ–∞—З—В—Л? вАУ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–∞ вАУ –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, –њ–Њ–і –Х–ї–≥–∞–≤–Њ–є? –С—Л–ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –±–µ–є–і–µ–≤–Є–љ–і, –Љ—Л —И–ї–Є –≥–∞–ї—Б–∞–Љ–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Њ —И–ї—О–њ–Ї—Г —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –Ъ—А—Г—В–Њ–≤–∞, –∞ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ—И–∞–≥–љ—Г–ї –љ–∞ –Ї–Є–ї—М –Є –і–∞–ґ–µ –љ–Њ–≥–Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–Њ—З–Є–ї... –®–ї—О–њ–Ї–∞ –ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –±–Њ—А—В –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ?

вАУ –Т–∞—И–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж –Ч–Њ—В–Њ–≤, –љ–µ—Г–Љ–µ—Б—В–љ—Л,вАУ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б.вАУ –Ь—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–∞–њ—А—П—З—М –≤—Б–µ —Б–Є–ї—Л, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±–Њ–≥–љ–∞—В—М –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–µ–≤. –Т—А—П–і –ї–Є —В–Њ—В –љ–µ—Г–і–∞—З–љ—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М... вАУ –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б –љ–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: –њ–Њ —В—А—Г–±–µ —Б –≥—А–Њ—Е–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–љ–µ—Б–ї–Є—Б—М —Б—А–∞–Ј—Г –і–≤–∞ –Ї—Г–ї—П —Б —Г–≥–ї–µ–Љ –Є —А–∞–Ј–±–Є–ї–Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л–є —Й–Є—В вАУ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М –і–≤—Г—Е —Б–Њ–≤–Ї–Њ–≤—Л—Е –ї–Њ–њ–∞—В, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –љ–∞–Љ –Њ–±–Њ–≥–љ–∞—В—М –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–µ–≤.

–Я–Ю–Ц–Ш–Ы–Ю–Щ, –С–£–Ф–ђ –Ф–†–£–У–Ю–Ь

–Ъ—А—Г–ґ–∞—В—Б—П, –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—В –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є –±–µ–ї—Л–µ –Њ—В—Г—В—О–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–Ї–Є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—Ж. –Т–Ј–ї–µ—В–∞—О—В –±–∞–±–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –±–µ–ї—Л–µ –Є —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–µ –±–∞–љ—В—Л. –Ъ—А—Г–ґ–∞—В—Б—П –њ–∞—А—Л вАУ –Є –≤–µ—В–µ—А–Њ–Ї —Е–Њ–ї–Њ–і–Є—В —А–∞–Ј–≥–Њ—А—П—З–µ–љ–љ—Л–µ —Й–µ–Ї–Є –Њ—В–і—Л—Е–∞—О—Й–Є—Е —Г —Б—В–µ–љ.

–ѓ —Б–Є–ґ—Г —Г —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А, –Є —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ —В–∞–љ—Ж—Г—О—Й–Є—Е. –≠—В–Њ –Љ–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В–∞–љ—Ж–µ–≤. –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Њ–±—В–µ–Ї–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–і–∞ –Њ–±—В–µ–Ї–∞–µ—В –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –Є –ґ—Г—А—З–Є—В, –љ–∞—И–µ–њ—В—Л–≤–∞–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ –≤ —Г—И–Є –Њ —П—А–Ї–Њ–є –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –≥–і–µ –≤—Б–µ, –Ї–∞–Ї –≤ –±–∞–ї–µ—В–µ: –ї–µ–≥–Ї–Є–µ –±–∞–ї–µ—В–љ—Л–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –≤ –≥–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е –њ–ї–∞—В—М—П—Е, –ї–Њ–≤–Ї–Є–µ –њ–∞—А–љ–Є-—В–∞–љ—Ж–Њ—А—Л —Б–Њ —И–њ–∞–≥–∞–Љ–Є –Є –Љ–∞–љ–і–Њ–ї–Є–љ–∞–Љ–Є; –±–µ—Б–њ–µ—З–љ—Л–µ –і–љ–Є, –≤–µ—Б–µ–ї—Л–µ –љ–Њ—З–Є, —И—Г—В–ї–Є–≤–∞—П –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ–Њ–і–Љ—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤–Є—Е—А–Є .

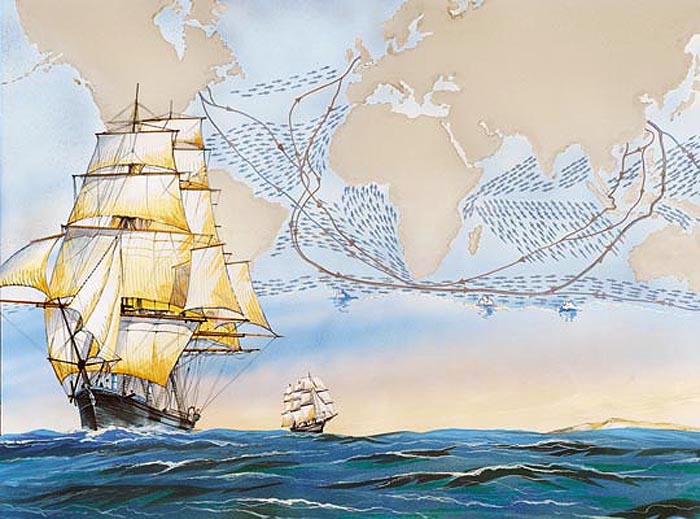

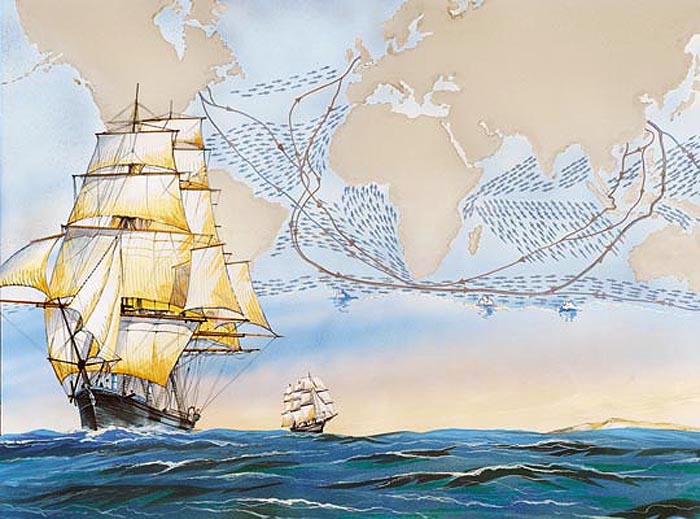

–ѓ –ї—О–±–ї—О –њ—А–Є–і—Г–Љ—Л–≤–∞—В—М —Б—В—А–∞–љ—Л. –Ш—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–Є—В—М –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є –Є –Њ—В–≤–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—Г—Б—В–Є—В—М –≤ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—А—П –±–µ–ї—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ—П—А—Г—Б–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—А—Г—Б–∞–Љ–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ї–∞–Ї —З–µ—А–љ—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –Є –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М –µ–µ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –≤ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –≥–∞–≤–∞–љ–Є –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М –±–µ–ї—Л–є –њ—А–Є–Ј—А–∞—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –° –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ–Њ –Ј—Л–±–Ї–Є–Љ, –њ—А—Г–ґ–Є–љ—П—Й–Є–Љ —Б—Е–Њ–і–љ—П–Љ —Б–Њ–є–і–µ—В –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї—Л–є –Њ–±–≤–µ—В—А–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –≤ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–є –Ј—О–є–і–≤–µ—Б—В–Ї–µ –Є –±–Њ—В—Д–Њ—А—В–∞—Е. –Ю–љ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–µ—В –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –љ–∞ —А—Г–Ї–Є, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –µ–є –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞...

–Ф–∞–ї—М—И–µ –Љ–Њ—П —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—П –љ–µ —Б—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В: —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї –љ–∞ —А—Г–Ї–Є –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М –≤ –Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞, —Г–Ј–љ–∞–ї –Є–Ј –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л.

–ѓ —Б–Є–ґ—Г —Г —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ—Л –Є –і—Г–Љ–∞—О –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Г—И–µ–і—И–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е. –ѓ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О —Б–µ–±–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–µ –і–≤–Њ—А—Ж—Л –љ–∞–і –Ј–∞—Б—В—Л–≤—И–µ–є, –Ј–∞–Љ–µ—В–µ–љ–љ–Њ–є —Б–љ–µ–≥–∞–Љ–Є, –±—Г–≥—А–Є—Б—В–Њ–є –Њ—В —В–Њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Э–µ–≤–Њ–є. –ѓ –≤–Є–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–ї—Л—И–µ—В—Б—П –њ–ї–∞–Љ—П —Б–≤–µ—З–µ–є, –Ї–∞–Ї –Ј—П–±–Ї–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—П—В –≥–Њ–ї—Л–Љ–Є –љ–∞–њ—Г–і—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Г –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л—Е –Њ–Ї–Њ–љ. –Т–Є–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–њ–µ–ї—М–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –≤—Л—В–Є—А–∞–µ—В –њ–∞—А–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—В —Б –Љ–Њ—А—Й–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –∞ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л-–Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л –≤—Л—В—А—П—Е–Є–≤–∞—О—В —Б–ї—О–љ—Г –Є–Ј –Љ–µ–і–љ—Л—Е –Љ—Г–љ–і—И—В—Г–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ–і—В—П–≥–Є–≤–∞—О—В –±–∞—А–∞—И–Ї–Є –љ–∞ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–∞—Е...

вАУ –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞!.. –Э–∞—З–∞–ї–Є! –Ъ–∞–≤–∞–ї–µ—А—Л, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–є—В–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–∞–Љ.

–ѓ –≤–Є–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –Є–Ј—П—Й–љ–Њ –Є —В–Њ—З–љ–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞ —Г—З–µ–љ—М—П—Е, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—В —Д–Є–≥—Г—А—Л –Ї–Њ—В–Є–ї—М–Њ–љ–∞ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–µ –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ—Л. –Т–µ—Б–љ–Њ–є –Є—Е –ґ–і–µ—В –Ї—А—Г–≥–Њ—Б–≤–µ—В–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ—М–µ вАУ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ —Б–Ї–Є—В–∞–љ–Є–є –њ–Њ —З—Г–ґ–Є–Љ –Љ–Њ—А—П–Љ –Є –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ. –Ю–љ–Є –њ—А–Є–≤–µ–Ј—Г—В –і–Њ–Љ–Њ–є, –≤ —Б—В–∞—А—Г—О –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –љ–∞ –У–∞–ї–µ—А–љ–Њ–є, –Ї–Њ—Б—В—П–љ—Л–µ, –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –±–µ–Ј–і–µ–ї—Г—И–Ї–Є, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—П—Е –Љ–Є—А–∞: —Б—В–∞—В—Г—Н—В–Ї—Г –С—Г–і–і—Л, —А–∞–Ј—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–Њ–љ—В–Є–Ї, –Њ–ґ–µ—А–µ–ї—М–µ –Є–Ј –Ј—Г–±–Њ–≤ —О–ґ–љ–Њ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–є–Љ–∞–љ–∞, –Љ–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –љ–Њ–ґ, –њ–∞—А—Г —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –і—Г—Н–ї—М–љ—Л—Е –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ–і–Ј–Њ—А–љ—Г—О —В—А—Г–±—Г —Б —В—Г–Љ–∞–љ–љ—Л—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ .

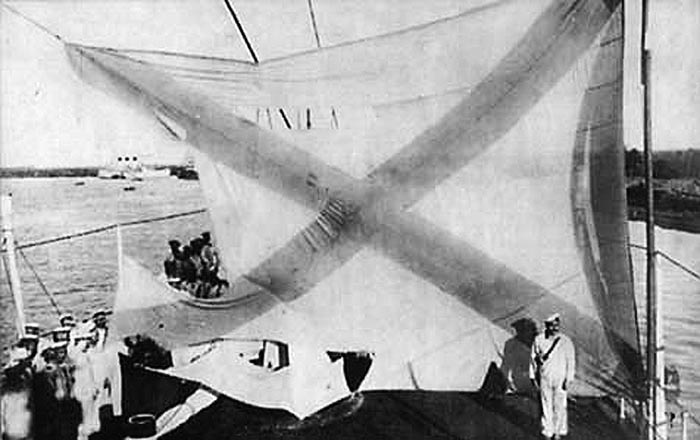

–Э–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П —Г —Н—В–Є—Е —О–љ–Њ—И–µ–є –≤–∞–ї–Ї–∞—П —Г–њ—А—Г–≥–∞—П –њ–Њ—Е–Њ–і–Ї–∞, –≤–µ—З–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –і—Л–Љ–Є—В—М—Б—П –≤ —Г–≥–ї—Г —А—В–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –љ–Њ—А–≤–µ–ґ—Б–Ї–∞—П —В—А—Г–±–Њ—З–Ї–∞... –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ вАУ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–і–љ–Є –±—Г–і—Г—В —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–і –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–є —И–њ–Є–ї—М –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞, –≤ —Г–і–Њ–±–љ—Л–µ –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б–ї–∞, –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В –Њ–Ї–µ–∞–љ–Њ–≤, —В—А–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Ї–Є –Є —З—Г–ґ–Є—Е —П–і–µ—А, –ї–Њ–Љ–∞—О—Й–Є—Е –Љ–∞—З—В—Л –Є —А–≤—Г—Й–Є—Е –њ–∞—А—Г—Б–∞. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –ґ–µ –њ–Њ–≤–µ–і—Г—В —Д—А–µ–≥–∞—В—Л –Ї –Ѓ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї—О—Б—Г –Є –њ–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Ы–µ–і–Њ–≤–Є—В–Њ–Љ—Г –Њ–Ї–µ–∞–љ—Г, –Ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –Р–ї—П—Б–Ї–Є –Є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–Љ –њ–ї—П–ґ–∞–Љ –Р—А–Ї–∞–і–Є–Є. –Э–∞–і –≤—Б–µ–Љ–Є –Љ–Њ—А—П–Љ–Є –њ—А–Њ–љ–µ—Б—Г—В –Њ–љ–Є —Б–Є–љ–Є–є –Ї—А–µ—Б—В –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–≥–∞. –Ш—Е —Б–ї–∞–≤–∞ —Б—В–∞–љ–µ—В —Б–ї–∞–≤–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Р –њ–Њ–Ї–∞... –£—Б—В–∞–ї—Л–є –Ї–∞–њ–µ–ї—М–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –≤–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ–±—А–µ–Ј–∞–ї —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–µ, –њ–µ—А–µ—А–≤–∞–ї –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –љ–Є—В—М,вАУ –Є –Њ–±–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ–і–Њ–њ–∞–і –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤. –С–∞—А–∞–±–∞–љ—Й–Є–Ї –Ј–∞–Љ–µ—А —Б –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ—В—Г—И–Ї–Њ–є, –Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ –±—А—П–Ї–љ—Г–ї–Є –Љ–µ–і–љ—Л–µ —В–∞—А–µ–ї–Ї–Є.

–С–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–µ –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞—О—В –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—Л—Е –≤ –Ї–Њ—А—Б–µ—В—Л –і–µ–≤–Є—Ж –і–Њ –њ–ї—О—И–µ–≤—Л—Е –і–Є–≤–∞–љ—З–Є–Ї–Њ–≤ —Г —Б—В–µ–љ –Є –±–Њ–ї—В–∞—О—В –Њ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –њ—Г—Б—В—П–Ї–∞—Е. –Э–∞ —Й–µ–Ї–∞—Е —Г —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є—Е –Ї–Њ–Ї–µ—В–Њ–Ї —Ж–≤–µ—В–µ—В –≥—Г—Б—В–Њ–є —А—Г–Љ—П–љ–µ—Ж —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П: –Њ–љ–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ—Л вАУ —Н—В–Є –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ—Л. –Ю–љ–Є –Ј–љ–∞—О—В –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Є ¬Ђ–∞–≥–ї–Є—Ж–Ї–Є–є¬ї —П–Ј—Л–Ї, –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є—О –Є –±–∞–ї–ї–∞–і—Л –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ю–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П –Ї—А—Г–≥–ї–∞—П, –∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞ –љ–µ—В. –Ш–Ј–±–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –і–≤–Њ—А—П–љ–Њ—З–Ї–Є —Б–ї—Г—И–∞—О—В —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤ —Б –Њ–њ–∞—Б–Ї–Њ–є –Є –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О: –Њ—В –≥—Г–≤–µ—А–љ–∞–љ—В–Ї–Є-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–ґ–µ–љ–Ї–Є –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–µ—И—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ, —Г –љ–µ–µ –љ–∞ —Г–Љ–µ —Б–њ–ї–Њ—И–љ—Л–µ –∞–љ–≥–µ–ї–Њ—З–Ї–Є –і–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ —В–Њ–љ–∞...

–ѓ –ї—О–±–ї—О —Н—В–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї—Г–ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ —Б –±–µ—И–µ–љ—Л–Љ–Є , —Б —В–∞–≤–µ—А–љ–∞–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –њ—М—О—В —П–Љ–∞–є—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –њ–ї–∞–≤–∞–љ—М—П, —Б–Њ —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –Ъ–Њ–ї—А–Є–і–ґ–∞ –Є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Њ–є –Њ –Ы–µ—В—Г—З–µ–Љ –У–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Ж–µ. –ѓ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ–µ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ вАУ –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–∞...

–Э–Њ... –Т –∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Ї—А—Г–ґ–∞—В—Б—П –њ–∞—А—Л: —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї–Є—Б—М; —А–∞—Б—В—А–µ–њ–∞–ї–Є—Б—М –Є—Е –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ—Л–µ –њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є, —В–Њ–≥–Њ –Є –≥–ї—П–і–Є –Њ—В–Њ—А–≤—Г—В—Б—П –±–∞–љ—В–Є–Ї–Є —Б –ї–µ—В—П—Й–Є—Е –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г –Ї–Њ—Б. –ѓ —Б–Є–ґ—Г —Г —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ—Л –Є —Б–Љ–Њ—В—А—О –њ—А—П–Љ–Њ –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є. –Я–Њ—В–Њ–Љ —П –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –≤–Є–ґ—Г —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—З–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—В–Є–љ–Ї–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О —В—Г–њ–Њ–љ–Њ—Б—Г—О —В—Г—Д–µ–ї—М–Ї—Г. –ѓ –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ —Б–≤–Њ—О —Б–Њ—Б–µ–і–Ї—Г...

–°–Њ –Љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Њ —В–∞–Ї: —П –Є–і—Г –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ, –≤–Є–ґ—Г –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–µ–±—П –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г —Б –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –њ—Л—И–љ–Њ–є –Ї–Њ—Б–Њ–є –Є–ї–Є —Б —Г–Ј–ї–Њ–Љ –≤–Њ–ї–Њ—Б –љ–∞ –Ј–∞—В—Л–ї–Ї–µ –Є —Б–њ–µ—И—Г –Њ–±–Њ–≥–љ–∞—В—М –µ–µ, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М –≤ –ї–Є—Ж–Њ. –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М вАУ –љ–µ—В, –љ–µ —В–Њ. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Є –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ –ї–Є—З–Є–Ї–Њ, –∞ –љ–µ —В–Њ.

–Ы–Є—Ж–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї —Б–µ–є—З–∞—Б, –±—Л–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ—В–Њ¬ї. –Ю–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–µ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —П –µ–≥–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Њ—З–µ–є, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ї–∞—А–∞—Г–ї–µ: –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–µ, —Б –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ–Є –≥—Г–±–∞–Љ–Є, —Б —З–Є—Б—В—Л–Љ, —З—Г—В—М –≤—Л–њ—Г–Ї–ї—Л–Љ –ї–±–Њ–Љ. –У–ї–∞–Ј–∞ —В–µ–њ–ї—Л–µ –Є –±–µ–Ј–і–Њ–љ–љ—Л–µ (—В–Њ—З–љ–µ–µ –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М), –≤ –љ–Є—Е —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Г—В–Њ–њ–Є—В—М—Б—П. –Ю–љ–Є –њ—А–Є—В—П–≥–Є–≤–∞—О—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М...

–•–Њ—В–µ–ї —П –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Љ–Њ–µ–є –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Ї–Є, –љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –≤–Є–ґ—Г, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ–≥—З–µ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М —Г—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ, —З–µ–Љ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г: —Г—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ї—А–Є–Ї–ї–Є–≤–Њ, –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ –Љ—П–≥–Ї–∞ –Є –њ—А–Њ—Б—В–∞.

–Э–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—В–µ—А—В–Њ–µ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–Є—Ж–µ, –±–µ–ї—Л–є —Д–∞—А—В—Г–Ї, –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —З—Г–ї–Ї–Є —Б–Њ —Б–ї–µ–і–∞–Љ–Є –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ–є —И—В–Њ–њ–Ї–Є. –°–±–Є—В—Л–µ –Љ—Л—Б–Ї–Є —В—Г—Д–µ–ї–µ–Ї –Ј–∞–Љ–∞–Ј–∞–љ—Л —З–µ—А–љ–Є–ї–∞–Љ–Є. –Т–Њ–ї–Њ—Б—Л —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л –љ–∞ –Ј–∞—В—Л–ї–Ї–µ –Є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л –≥–∞–Ј–Њ–≤—Л–Љ –±–∞–љ—В–Њ–Љ.

–ѓ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г. –Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –Љ–Є–Љ–Њ –Љ–µ–љ—П. –Ш —В–∞–Ї –Љ—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ —П –≤—Б—В–∞–ї –Є –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞–њ—А—П–Љ–Є–Ї –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г, –Ј–∞–і–µ–≤–∞—П —В–∞–љ—Ж—Г—О—Й–Є—Е. –Ъ–Њ–Љ—Г-—В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –љ–Њ–≥—Г –Є –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –≥—А—Г–±–Є—П–љ—Л. –Т –њ–ї–Њ—Е–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ —П —Б–µ–ї —Б –Ї—А–∞—О –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞ —Б–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—Г–ї—М–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–µ—А–µ–і —В–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є –Є–Ј –Ј–∞–ї–∞, –Є –Ј–∞–Ї—Г—А–Є–ї. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —П –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Њ—Б—В—А—Г—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–Ї—Г—А–Є—В—М.

–Ь–Є–Љ–Њ –Љ–µ–љ—П —Б–Њ —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ –њ—А–Њ–±–µ–≥–∞–ї–Є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б—В—А–Є–ґ–µ–љ—Л–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–Є, –Є–Ј–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Є–ї —Б—В–∞—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ. –Я—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –љ–∞—Б–≤–Є—Б—В—Л–≤–∞—П, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–њ–ї–µ—З–Є–µ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л. –Ъ–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Є –Њ–љ–Є —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –Ј–і–µ—Б—М –Є —В–µ–њ–µ—А—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Б–≤–Њ–µ ¬Ђ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ¬ї –і–µ—В—Б—В–≤–Њ...

–С–∞–ї—М–љ—Л–µ —В–∞–љ—Ж—Л вАФ —Н—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –љ–∞—Г–Ї–∞. –Ф–∞ –µ—Й–µ –Ї–∞–Ї–∞—П! –Р.–Р.–†–∞–Ј–і–Њ–ї–≥–Є–љ. –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. вАФ –°–Я–±.: –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ-—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А ¬Ђ–®—В–∞–љ–і–∞—А—В¬ї, –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥¬ї, 2009.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ъ–°–Т) - –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б, –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У) commander432@mail.ru, –Т–†–Ш–Ю –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞

07.05.201512:2807.05.2015 12:28:13

0

07.05.201511:1607.05.2015 11:16:37

–Ю–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б —В—А—Г–і–∞–Љ–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞—А–∞–љ–Є–є –Є —Г—Б–Є–ї–Є–є –Њ–љ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї –і–ї—П –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П –Є–і–µ–Є –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є, –љ–∞—И –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –Ї—А–∞—В–Ї—Г—О —Б—В–∞—В—М—О –Њ –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤–µ.

–Ю–± –∞–≤—В–Њ—А–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞

–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 21 –∞–њ—А–µ–ї—П 1931 –≥–Њ–і–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –®—Г–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –Ю—В–µ—Ж вАУ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–є, –Љ–∞—В—М вАУ —В–Ї–∞—З–Є—Е–∞.

–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і 1946-1949 –≥–Њ–і–Њ–≤ –Њ–±—Г—З–∞–ї—Б—П –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ (–Ы–Т–Ь–Я–£), –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б—И–µ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –≤ 1953 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ—В–Њ—А–њ–µ–і–Є—Б—В-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї¬ї.

–Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є (–С–І-2-3) –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Я–Њ—А—В-–Р—А—В—Г—А, –≥–і–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л—Е –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Э–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞

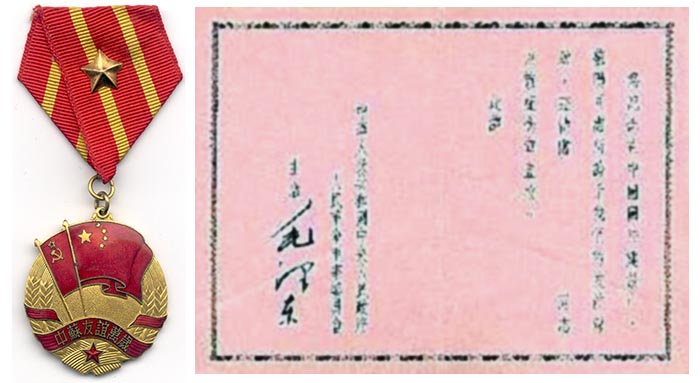

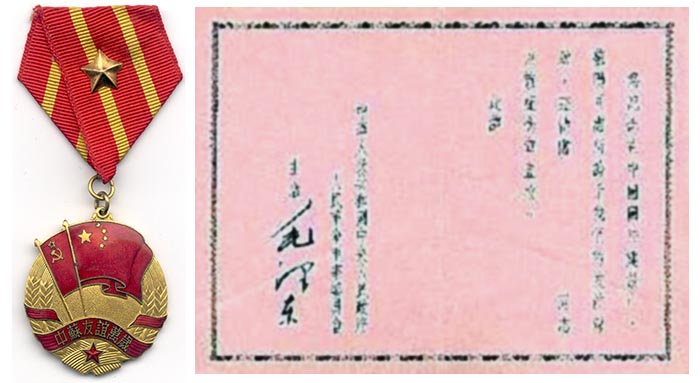

–Т 1954 –≥–Њ–і—Г –≤—Б–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –±—Л–ї–Є –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ъ–Э–† –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ-—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–±—Л.

–Ь–µ–і–∞–ї—М –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ-—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–±—Л –Є —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–є,

–њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –Ь–∞–Њ –Ф–Ј–µ–і—Г–љ–Њ–Љ

–Т 1955 –≥–Њ–і—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т—Л—Б—И–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –љ–Њ–≤–µ–є—И—Г—О —В–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Г—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г 611 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–С-63¬ї –љ–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г.

–°–Є–ї—Г—Н—В –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–С-63¬ї

–Т 1956 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ ¬Ђ–С-63¬ї —Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є —Б—А–µ–і–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤.

–£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е —Н—В–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ—Г—О –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В—М 75 —Б—Г—В–Њ–Ї –Њ—Б–µ–љ—М—О 1956 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —Б –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–і–∞—З –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ —Б—В–Њ–ї—М –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Я–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Њ—В–і–∞–ї—С–љ–љ—Л—Е –Є –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞, –≥–і–µ –µ—Й—С –љ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є —Б—Г–і–∞ –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М —А–∞–є–Њ–љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї –Є–Ј—Г—З–µ–љ –≤ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Є –њ–Њ –≥–Є–і—А–Њ–Љ–µ—В–µ–Њ—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ. –Я–Њ—Е–Њ–і –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї—Б—П —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ –њ–Њ–і –†–Ф–Я —Б —Ж–µ–ї—М—О –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є.

–£—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–∞ –і–ї—П –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ —В—А–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —И–Є—А–Њ—В–∞—Е. –Я—А–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є —В—Г–і–∞ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–Њ–љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–є–Њ–љ—Л –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —В–∞–є—Д—Г–љ–Њ–≤. –І–µ—А–µ–Ј —Н—В–Є —А–∞–є–Њ–љ—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ ¬Ђ–С-63¬ї –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ.

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–С-63¬ї –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ 75-—Б—Г—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П.

–С—Г—Е—В–∞ –Ъ—А–∞—И–µ–љ–Є–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, 19.12.1956 –≥.

–Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–є –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, —А–∞–є–Њ–љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –Ъ–Њ—А–µ–Є, –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, –Ъ–Є—В–∞—П, –Ґ–∞–є–≤–∞–љ—П –Є –°–®–Р. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б–љ–Њ-—Г–і–∞—А–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–Њ—А—П—Е —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Ш—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ —Н—В–Є—Е –Љ–Њ—А—П—Е —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Е–Є –љ–∞—И–µ–Љ—Г –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О.

–С–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є—П –і–ї—П –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–µ —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–∞—А—И—А—Г—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —З–µ—А–µ–Ј –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї–Є.

–Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–∞, –≤–µ—Б–љ–∞ 1957 –≥–Њ–і–∞.

–Ґ–∞–Ї –∞–≤—В–Њ—А –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –њ–Њ—Б–ї–µ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Ї–Є

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —В—А–∞–≤–Љ—Г (–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г—А—М–Љ—П–љ–Є—Б—В—Л–Љ –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Є –њ–∞—А–∞–Љ–Є —А—В—Г—В–Є). –Ф–≤–∞–ґ–і—Л –ї–µ—З–Є–ї—Б—П –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П—Е. –С—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—С–љ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є 37 –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ –Ы–Є–±–∞–≤—Г.

–Т 1961 –≥–Њ–і—Г, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ –і–≤–µ—Б—В–Є —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П. –Я–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≥–і–µ –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –ґ–Є–ї—М—С.

–Т–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В.

–Ф–∞–ї–µ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –¶–Ъ–С –Ь–Ґ ¬Ђ–†—Г–±–Є–љ¬ї –≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ –і–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є—О 30 –љ–Њ—П–±—А—П 1992 –≥–Њ–і–∞.

–Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ ¬Ђ–†—Г–±–Є–љ–µ¬ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ-—А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ, –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Є—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ, –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –Є —Б–і–∞—З–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –§–ї–Њ—В—Г.

–†–∞–Ї–µ—В–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Р–Ї—Г–ї–∞¬ї

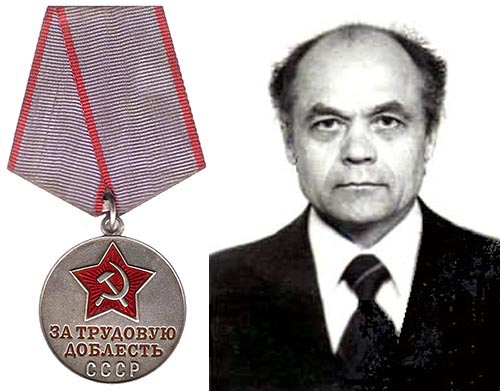

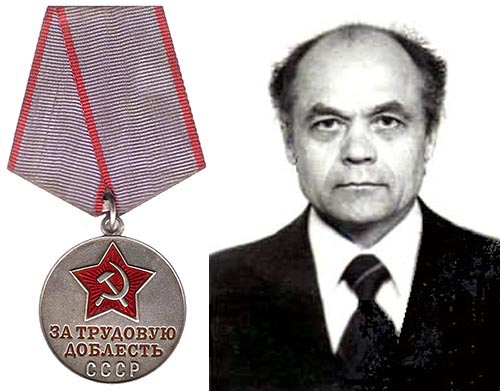

–Т 1984 –≥–Њ–і—Г –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –Љ–µ–і–∞–ї—М—О ¬Ђ–Ч–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М¬ї. –£–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –≤—Б–µ—Е —О–±–Є–ї–µ–є–љ—Л—Е –Љ–µ–і–∞–ї–µ–є –њ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–Љ –і–∞—В–∞–Љ.

–Ь–µ–і–∞–ї—М ¬Ђ–Ч–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М¬ї –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞, 1984 –≥–Њ–і–∞

–¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ъ–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –С—О—А–Њ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ґ–µ—Е–љ–Є–Ї–Є ¬Ђ–†—Г–±–Є–љ¬ї.

–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї 100-–ї–µ—В–Є—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є

¬Ђ–Ю—В ¬Ђ–Ф–µ–ї—М—Д–Є–љ–∞¬ї –і–Њ ¬Ђ–Ґ–∞–є—Д—Г–љ–∞¬ї¬ї

–Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є–Є, —А–µ—И–Є–ї –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–ї–µ–Ї–ї–Њ —Б –і–∞–≤–љ–Є—Е –њ–Њ—А. –Т 1997 –≥–Њ–і—Г —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Ы–Т–Ь–Я–£ –Є –Я–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Т–Т–Ь–£ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е¬ї. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї ¬Ђ–Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ¬ї –Є —А–∞–Ј–Њ—Б–ї–∞–ї –≤—Б–µ–Љ.

–Я—А–Њ–µ–Ї—В –±—Л–ї –і—А—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Ї –љ–Є–Љ. –Ф–∞–ї–µ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є, —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ъ–љ–Є–≥, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ—Л—Е –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї-–Љ–∞–Ї–µ—В–Њ–≤ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —В–Є—А–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ф–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –њ—А–Є–Њ–±—А—С–ї –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А, —Б–Ї–∞–љ–µ—А, –њ—А–Є–љ—В–µ—А –Є —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Ю—Б–≤–Њ–Є–ї –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л —А–∞–±–Њ—В—Л —Б —Н—В–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ–є –і–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Ї–љ–Є–≥.

–Э—Л–љ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Ъ–љ–Є–≥ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ —Б –Њ–±—Й–µ–є –Є–і–µ–µ–є –Є –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–Є. –Ъ–љ–Є–≥–∞ 12 —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤ —Б–µ—А–Є–∞–ї–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Є—Б—Б—П–Ї–ї–Є. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–∞ –Ъ–љ–Є–≥–Є –Є –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞.

–Ю–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—О—В –Ъ–љ–Є–≥–Є –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞. –Ш—Е –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г—О—В—Б—П –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Ъ–љ–Є–≥–µ.

–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Ъ–љ–Є–≥ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є ¬Ђ–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е¬ї

–Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї —А—П–і –і—А—Г–≥–Є—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤.

–†–µ–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П —Б–µ—А–Є–Є –Ъ–љ–Є–≥ –њ–Њ–і –Њ–±—Й–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ю—З–µ—А–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ы–Т–Ь–Я–£¬ї, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Є–Ј —В—А—С—Е —З–∞—Б—В–µ–є –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ъ–љ–Є–≥–∞—Е.

–І–∞—Б—В—М –њ–µ—А–≤–∞—П - ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ы–Т–Ь–Я–£¬ї (–љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ).

–І–∞—Б—В—М –≤—В–Њ—А–∞—П - ¬Ђ–Я–Њ–ї–љ—Л–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤¬ї.

–Ъ–љ–Є–≥–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Є–Ј –њ–µ—З–∞—В–Є –≤ 2005 –≥–Њ–і—Г.

–І–∞—Б—В—М —В—А–µ—В—М—П - ¬Ђ–°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤. –Ъ–љ–Є–≥–∞ 1 –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Є–Ј –њ–µ—З–∞—В–Є –≤ 2007 –≥–Њ–і—Г. –Ъ–љ–Є–≥–∞ 2 –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–∞ –≤ —Б–≤–µ—В –≤ 2010 –≥–Њ–і—Г. –Ъ–љ–Є–≥–∞ 3 –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї –њ–µ—З–∞—В–Є, –љ–Њ –љ–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –љ–∞ –µ—С –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ.

–Т —Н—В–Њ—В —А—П–і –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї ¬Ђ–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і–µ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ –≤ 2008 –≥–Њ–і—Г. –Ю–љ –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ 65-–ї–µ—В–Є—О —Б–љ—П—В–Є—П –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Т –љ—С–Љ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–µ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–Є—Е –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г.

–†–∞–±–Њ—В–∞—П –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–µ–љ–Є—О –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞—Е –°–Њ–≤–µ—В–∞ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ы.–Ф.–І–µ—А–љ–∞–≤–Є–љ—Л–Љ, —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ (–†–У–Р –Т–Ь–§) —Б —Ж–µ–ї—М—О –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ—А—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –≥–Є–±–µ–ї–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –£–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є –Є –Є–Ј—Г—З–Є—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Њ 17 —Д–∞–Ї—В–∞—Е –≥–Є–±–µ–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і 1904-1940 –≥–Њ–і–Њ–≤ –Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ 581 –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–µ.

–≠—В–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ ¬Ђ–Ъ–Э–Ш–У–£ –Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–Ш –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т–Ь–§ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ XX –≤–µ–Ї–µ¬ї. –І–∞—Б—В—М –њ–µ—А–≤–∞—П ¬Ђ–Ъ–Э–Ш–У–Ш –Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–Ш¬ї, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–∞—П –њ–µ—А–Є–Њ–і 1904-1940 –≥–Њ–і–Њ–≤, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–∞—П –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ: –У.–Ш.–У–∞–≤—А–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ, –§.–Р.–Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–∞, –Ш.–Р.–Ъ–∞—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤–∞, –Є–Ј–і–∞–љ–∞ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ –≤ 2006 –≥–Њ–і—Г.

–Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –†–У–Р –Т–Ь–§ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–і–µ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, –Є –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞. –Ш–і–µ—П –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–∞ –≤ 1900 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. 20 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1900 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–Ф–µ–ї—М—Д–Є–љ¬ї –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ–Њ–є –і–≤—Г–Љ—П —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є. –Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –µ—С —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ.

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ 1900 –≥–Њ–і —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б—В–∞—В—М—О, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–§–ї–Њ—В¬ї вДЦвДЦ 37-38 –Њ—В 30 –Љ–∞—А—В–∞ 2000 –≥–Њ–і–∞.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞—З–∞—В—М –Њ—В—Б—З—С—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б 1906 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ —Ж–µ–ї–Њ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Р –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є —Г–ґ–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Г–ґ–∞—Б —Г —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1904-1905 –≥–Њ–і–Њ–≤. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є —Б–њ–∞—Б–ї–Є –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Њ—В –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л, –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–Т –Є—В–Њ–≥–µ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ—В—Б—З—С—В–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –њ–Њ—В–µ—А—П–љ—Л —И–µ—Б—В—М –ї–µ—В –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–∞ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є. –≠—В—Г –Њ—И–Є–±–Ї—Г –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ , –љ–∞—З–∞–≤ –Њ—В—Б—З—С—В —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б 4 —П–љ–≤–∞—А—П 1901 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є .

–Т —А–∞–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞—В—М –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е ¬Ђ–Ґ–∞–є—Д—Г–љ¬ї, ¬Ђ–У–∞–љ–≥—Г—В¬ї, ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П —А–∞–і–Є–Њ—Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–Є–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В¬ї, ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П¬ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е —А—П–і —Б—В–∞—В–µ–є:

вАУ –Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤,

вАУ –Њ–± –∞–≤—В–Њ—А–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–µ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Ъ¬ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–µ –†—Г–і–љ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ,

вАУ –Њ ¬Ђ–Ъ–Э–Ш–У–Х –Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–Ш¬ї,

вАУ –Њ –њ–µ—А–≤—Л—Е –ґ–µ—А—В–≤–∞—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є

–Т 2006 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –Є –Є–Ј–і–∞–ї –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–Я–µ—А–≤–∞—П –Є –Ј–∞–±—Л—В–∞—П –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Ї–∞¬ї.

–≠—В–Њ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–С-63¬ї –≤ 1956 –≥–Њ–і—Г. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2006 –≥–Њ–і.

–Ъ–љ–Є–≥–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ 50-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є 611 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–С-63¬Ђ –Є –µ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П–Љ –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ—Г—О –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В—М 75 —Б—Г—В–Њ–Ї –≤ –Њ—В–і–∞–ї—С–љ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Њ–њ—Л—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї –Є–Ј—Г—З–µ–љ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–∞—Е –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–≤–µ—А—Е—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ –±—Л–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ю—В—З—С—В –Њ–± –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–С-63¬Ђ –≤ 1956 –≥–Њ–і—Г –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –њ–Њ–і –≥—А–Є—Д–Њ–Љ ¬Ђ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ¬ї –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ –≤ –У–∞—В—З–Є–љ–µ, –Є –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ј–∞–Ї—А—Л—В.

–Э–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –°–Њ–≤–µ—В –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤-–≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –°–Њ–Ј–і–∞–ї –µ–≥–Њ –Є –і–Њ–ї–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Є–Љ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Њ–≤ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З. –Э—Л–љ–µ –°–Њ–≤–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –І–µ—А–љ–∞–≤–Є–љ–∞ –Ы—М–≤–∞ –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–Є—З–∞. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В —Г–ґ–µ 17 –ї–µ—В —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–∞—П –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –Є–Ј —Б–µ–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –љ–µ—С –≤—Е–Њ–і—П—В –і–≤–Њ–µ: вАУ –Ч–Њ–ї–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ –С–Њ—А–Є—Б –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤–Є—З –Є –Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З.

–†–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–Њ–∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞, –Њ—В—А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є –Є–Ј–і–∞–ї–∞ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –Ї–љ–Є–≥, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ:

вАУ –Т.–Ь.–С–∞—Б–Њ–Ї, –Я.–Ь.–Ч–≤–∞–љ—Ж–µ–≤, –С.–Ь.–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ, –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤, –Т.–Т.–Ъ–Њ–Ј—Л—А—М. ¬Ђ–Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—З–µ—А–Ї¬ї. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, –¶–Ъ–Я –Т–Ь–§, 2001 –≥–Њ–і.

вАУ ¬Ђ–Ю —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є, –Њ –і—А—Г–ґ–±–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є¬ї. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й.

–†–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А—Л-—Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є: –Т.–Ь.–С–∞—Б–Њ–Ї, –С.–Ь.–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ, –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤, –Ѓ.–Т.–°–Њ–ї–і–∞—В–µ–љ–Ї–Њ–≤, –Т.–Р.–©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤. –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ ¬Ђ–Ф–µ–Љ–Є—Г—А–≥¬ї, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, 2002 –≥–Њ–і.

вАУ ¬Ђ–Ю —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є, –Њ –і—А—Г–ґ–±–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є¬ї. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й.

–Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –≤—В–Њ—А–Њ–µ, –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–µ.

–†–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А—Л-—Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є: –Т.–Ь.–С–∞—Б–Њ–Ї, –С.–Ь.–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ, –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤, –Ѓ.–Т.–°–Њ–ї–і–∞—В–µ–љ–Ї–Њ–≤, –Т.–Р.–©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2004 –≥–Њ–і.

–Ъ—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї 24 –∞–њ—А–µ–ї—П 2012 –≥–Њ–і–∞. –†–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–є.

–Ю–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Я–Њ–і–≥–Њ—В—Л-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л, –У–µ—А–Њ–Є, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Є¬ї.

–°–њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞–ї–µ–≤–Њ: –С.–Ь.–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ, –Ы.–Ф.–І–µ—А–љ–∞–≤–Є–љ, –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤

вАУ ¬Ђ–Ю —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є, –Њ –і—А—Г–ґ–±–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є¬ї. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤. –Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П. –†–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П: –Т.–Ь.–С–∞—Б–Њ–Ї, –С.–Ь.–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ, –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤, –Т.–Р.–©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2006 –≥–Њ–і.

вАУ ¬Ђ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Њ–≤¬ї. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є.

–Р–≤—В–Њ—А—Л-—Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є: –Т.–Ь.–С–∞—Б–Њ–Ї, –С.–Ь.–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ, –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤, –Т.–Р.–©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2007 –≥–Њ–і.

вАУ ¬Ђ–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й¬ї. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤. –Р–≤—В–Њ—А-—Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –С–∞—Б–Њ–Ї –Т.–Ь. –њ—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2009 –≥–Њ–і.

вАУ ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤¬ї. –Ю–±–Ј–Њ—А –њ–µ—З–∞—В–љ—Л—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ- –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й (1957-2010 –≥–Њ–і—Л). –Р–≤—В–Њ—А—Л-—Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є вАУ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ: –С.–Ь.–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ, –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤ (–њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М), –Т.–Р.–©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤. –°–∞–љ–Ї—В- –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2010 –≥–Њ–і.

вАУ ¬Ђ–Я–Њ–і–≥–Њ—В—Л-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л, –У–µ—А–Њ–Є, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Є¬ї. –Р–≤—В–Њ—А—Л –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤, –С.–Ь.–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ. –Ю–±—Й–∞—П —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П –Ы.–Ф.–І–µ—А–љ–∞–≤–Є–љ–∞. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2012 –≥–Њ–і.

–Ґ—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ–Є –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ы.–Р.–Ъ—Г—А–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –Ї –њ–µ—З–∞—В–Є, –љ–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –Є–Ј–і–∞—В—М –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –†—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є¬ї –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј–і–∞—В—М —В—А–Є–ґ–і—Л, –Є —В—А–Є–ґ–і—Л –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –≤–∞–ї—П–ї–∞—Б—М –Ј–∞–±—Л—В–Њ–є –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –і–Є–≤–∞–љ–µ. –£–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є—В—М –µ—С –Є–Ј –љ–µ–±—Л—В–Є—П, –Њ—В—А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Ї –њ–µ—З–∞—В–Є –Є –Є–Ј–і–∞—В—М. –Ю—Б–Њ–±–∞—П —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –і–∞—С—В –Њ–±–Њ–±—Й—С–љ–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1941-1945 –≥–Њ–і–Њ–≤.

вАУ –Ы.–Р.–Ъ—Г—А–љ–Є–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є¬ї. –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ ¬Ђ–†–Њ–Ј–∞ –≤–µ—В—А–Њ–≤¬ї, –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2012 –≥.

–Я–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Є–Ј–і–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є

–Ш–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П –≤ 2014 –≥–Њ–і—Г –Ъ–љ–Є–≥–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–±–∞–ї—В–Њ–≤ ¬Ђ46-49-53¬ї —Б—В–∞–ї–∞ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є ¬Ђ–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е¬ї. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Њ–љ–∞ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ъ–љ–Є–≥–Њ–є –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞.

–У–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ–ї—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П вАУ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –і—А—Г–Ј–µ–є –Є —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е 1953 –≥–Њ–і–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ вАУ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –≤ –Т—Л—Б—И–µ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П.

–Ю–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї —Б—Г–і—М–±–∞–Љ —Б–Њ–Ї—Г—А—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –≥–і–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л —Г—И–µ–і—И–Є–µ –≤ –Љ–Є—А –Є–љ–Њ–є –љ–∞—И–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –Є –і—А—Г–Ј—М—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–µ–њ–Њ–ї–љ—Л–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М –њ–Њ–ї–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П.

–Э–µ –≤—Б–µ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Є —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є –Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є. –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –Ј–љ–∞—В—М –Њ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є–є –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В—М –Є—Е –Є –њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є.

–Ч–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–± –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–µ–±—П—В –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ вАУ —В—А–∞–≥–Є—З–љ–Њ. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —В–Њ–ґ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –Ъ–љ–Є–≥–µ –≤–µ—З–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –≤ —Б–Њ–∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Њ 30 –Ї–љ–Є–≥.

8 –љ–Њ—П–±—А—П 2012 –≥–Њ–і–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–µ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –љ–∞–≥—А–∞–і–Є–ї–Њ –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤–∞ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ

–Т –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—О –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П:

¬Ђ–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –љ–Њ–≤–µ–є—И–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є 611 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ—Г—О –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В—М 75 —Б—Г—В–Њ–Ї –≤ 1956 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —В—А–∞–≤–Љ—Г (–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г—А—М–Љ—П–љ–Є—Б—В—Л–Љ –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Є –њ–∞—А–∞–Љ–Є —А—В—Г—В–Є).

–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–њ–∞–ї –њ–Њ–і —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ 1.200.000 –≤ 1961 –≥–Њ–і—Г.

–° —В–µ—Е –њ–Њ—А —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Ю–љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї, —Б—В—А–Њ–Є–ї –Є —Б–і–∞–≤–∞–ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –§–ї–Њ—В—Г –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–µ —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ, –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є, –Ј–∞ —З—В–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –Љ–µ–і–∞–ї—М—О ¬Ђ–Ч–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М¬ї.

–Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є—О –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ. –Ч–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1997 –≥–Њ–і–∞ –і–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–љ –Є–Ј–і–∞–ї 27 –Ї–љ–Є–≥ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—З–µ—А–Ї–Њ–≤ –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞—Е, –Ъ–љ–Є–≥—Г –Я–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і 1904-1940 –≥–Њ–і–Њ–≤, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ.

–Т 2012 –≥–Њ–і—Г –≤—Л—И–ї–Є –≤ —Б–≤–µ—В —В—А–Є –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є:

вАУ –Ъ–љ–Є–≥–∞ 12 –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є ¬Ђ–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е¬ї (376 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж),

вАУ ¬Ђ–Я–Њ–і–≥–Њ—В—Л-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л, –У–µ—А–Њ–Є, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Є¬ї (312 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж),

вАУ –Ы.–Р.–Ъ—Г—А–љ–Є–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є¬ї (644 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л).

–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Ъ–љ–Є–≥ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ —Н—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є –Є –±–µ—Б—Ж–µ–љ–љ—Л–є —В—А—Г–і, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ. –≠—В–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Т –Ї–љ–Є–≥–µ –Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–∞—Е-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞—Е, –У–µ—А–Њ—П—Е –Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞—Е –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–ї–љ–∞—П —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —И–µ—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –≠—В–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ.

–†—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М –Ї–љ–Є–≥–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ы—М–≤–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Ъ—Г—А–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–∞ –Є–Ј –љ–µ–±—Л—В–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ—С —В—А–Є–ґ–і—Л –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј–і–∞—В—М –Є —В—А–Є–ґ–і—Л –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ –Є —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–љ–Є–≥–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –≤ —Б–≤–µ—В. –Ю—Б–Њ–±–∞—П —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –і–∞—С—В –Њ–±–Њ–±—Й—С–љ–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і 1941-1945 –≥–Њ–і–Њ–≤. –Т –љ–µ–є —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л –≤—Б–µ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є.

–Т—Б–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–∞—Е.

–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і—Л –Є –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –Ѓ—А–Є—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤–∞ –і–∞—О—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –Ј–∞ –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ—О—О –Є —Г—Б–њ–µ—И–љ—Г—О —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ –Т–Ь–§, —Д–ї–Њ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤¬ї.

–Ч–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –≤—А—Г—З–∞–µ—В –Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤—Г –Ѓ—А–Є—О –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г –Њ—А–і–µ–љ ¬Ђ–Ч–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є¬ї

–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–љ–Є–Љ–Њ–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П

07.05.201511:1607.05.2015 11:16:37

0

06.05.201523:3006.05.2015 23:30:42

–Э.–Ы–∞–њ—Ж–µ–≤–Є—З: –Э–∞–і –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ю—В–Ј—Л–≤ –љ–∞ –Ъ–љ–Є–≥—Г 1 –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є ¬Ђ–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е¬ї

–Ш.–Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤: –Ъ–љ–Є–≥–∞ вАУ –ї—Г—З—И–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї!

–≠.–Ш–ї—М–Є–љ: –†–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є—П –Є–ї–Є –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Њ—В–µ–љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤...

–Т.–Ы–µ–±–µ–і—М–Ї–Њ: –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П

–У.–Р–≤—А–∞–∞–Љ–Њ–≤: –Ь—Л—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ

–Ы.–І–µ—А–љ–∞–≤–Є–љ: –Э–µ—Г–≥–Њ–Љ–Њ–љ–љ—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї

–Э.–С–Њ–љ–і–∞—А–µ–≤–∞: –І–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ, –љ–Њ –љ–µ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї —Б—Г–і—М–±–∞–Љ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–±–∞–ї—В–Њ–≤ ¬Ђ46-49-53¬ї

–Э–∞–і –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є

–Э.–Ы–∞–њ—Ж–µ–≤–Є—З

–Ю—В–Ј—Л–≤ –љ–∞ –Ъ–љ–Є–≥—Г 1 –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є ¬Ђ–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е¬ї

–Ч–∞–Ї—А—Л–≤ –Ї–љ–Є–≥—Г –Є –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—Е–≤–∞—В–Є–≤ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–µ, —П –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ, –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ –Ї –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є—О. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —П –≤–і—А—Г–≥ –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б—Б—П –љ–∞–і –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є —Б –≤—Л—Б–Њ—В—Л –њ—В–Є—З—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–µ—В–∞ –Љ–љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М —Б—А–∞–Ј—Г —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—Г—В–Є –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є.

–Т —Н—В–Њ–є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ —Б –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —З–µ—В–Ї–Њ—Б—В—М—О –Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ-–љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є—Б—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Л –Є —Б—Г–і—М–±—Л –ї—О–і–µ–є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —И–µ–ї –Њ–і–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б–µ–Љ–Є –ї–µ—В –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞—О.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Њ–≤–Є–і—Ж—Г, —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –Њ—В –љ–∞—Б –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—Б–Њ–є –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–≤–Њ—О —Б—Г–і—М–±—Г –Є —Б—А–∞–Ј—Г вАУ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –µ–≥–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–є. –ѓ —Б–Љ–Њ–≥ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –Є–≥—А–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, —В–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—П –Ј–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ—В—Г–≥–∞–Љ–Є, —В–Њ —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—П —Г—Б–њ–µ—Е—Г, —В–Њ –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞–љ–Њ—Б—П –љ–∞–Њ—В–Љ–∞—И—М –Ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л–є –Є —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–і–∞—А.

–Ш —Б–∞–Љ–Њ–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –Є –њ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ, вАУ –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є —Б–Є–ї—Л –Є –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ –±–Њ—А—М–±—Г —Б –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Ј–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–Є.

–Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –Ї–љ–Є–≥–∞, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М. –Ю–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ–є –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ—Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–µ–є —Б–Є–ї—Л. –Ш–±–Њ –≤–µ—Б—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –≤ —Е–Њ–і–µ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–і–µ–Є –Ѓ. –Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤–∞, —А–µ—И–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤–Ј—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –њ–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤—Г –њ–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞—Б –≤–Ј—П—В—М—Б—П –Ј–∞ –њ–µ—А–Њ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В, —П —Г–≤–µ—А–µ–љ, –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—Г–Љ–Љ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–µ–є—И–Є–є —Б—А–µ–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –Є –±–Њ–≥–∞—В–µ–є—И–µ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Й–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–µ–± –Є –Њ–њ—Л—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞—О—В —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –і–ї—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ –Є —А–Њ–ї–Є –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ.

–Я—А–Є—З–Є–љ–∞ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —Г–і–∞—З–µ –Ѓ.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–±–Њ—А–Ї—Г –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, –Њ–Ї–∞–ґ–Є—Б—М –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –±—Л–ї –±—Л –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П—О—Й–Є–Љ.

–Ш, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Є –Ї–љ–Є–≥–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –љ–Њ–≤—Г—О —Б–Є–ї—Г –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –∞–≤—В–Њ—А–∞–Љ –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є—Е —Б–≤–Њ–є –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Є–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М —Б—В–Њ–ї—М –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ.

–Х—Б–ї–Є –≤–і—А—Г–≥ —Б–ї—Г—З–Є—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—В –љ–∞—И–Є—Е —А–µ–±—П—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —Г–і–∞—Б—В—Б—П –Є–Ј–і–∞—В—М, —В–Њ —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В —Б–∞–Љ—Л–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Є–Ј –љ–∞—Б –Є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Њ–±—Й–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ–Љ—Г –≤—Л–њ—Г—Б–Ї—Г –Є –љ–∞—И–µ–Љ—Г —Б–Њ–і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤—Г.

–Ф—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–≤—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –і–∞–µ—В –≤–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є, –Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В —В–Њ—З–Ї—Г –≤ —Б–њ–Њ—А–µ –љ–∞ —В–µ–Љ—Г, –Ї–Њ–Љ—Г –Є –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є

–Ш –і–µ–ї–Њ —З–µ—Б—В–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Г –њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М.

–Ъ–љ–Є–≥–∞ вАУ –ї—Г—З—И–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї!

–Ш–≥–Њ—А—М –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤

–Ю—В–Ї–ї–Є–Ї–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ—А–Є–Ј—Л–≤ –Ѓ.–Ь.–Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤–∞ –Ї –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –Є—В–Њ–≥–Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є, –Љ–Њ–≥—Г –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М: –Ш –і–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–Љ –С–Њ–≥!

–•–Њ—З—Г –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–µ, –њ—Г—Б—В—М –љ–µ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –±—Г–і–µ—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ, –∞ –Љ–љ–µ, –≥—А–µ—И–љ–Њ–Љ—Г, –і–Њ–≤–µ–і–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, —Г–Ј–љ–∞—В—М –Њ –Љ–Њ–Є—Е –і—А—Г–Ј—М—П—Е —В–Њ, —З—В–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Ї—А—Л—В–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ.

–Ф–∞, –Ъ–ї—Г–±–Ї–Њ–≤, –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ —В–µ–±—П –Њ—Б–µ–љ–Є–ї–Њ! –Р –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –і—А—Г–≥, –Ї–∞–Ї–Њ–є —В—Л –љ–∞—Б—В—Л—А–љ—Л–є –Љ—Г–ґ–Є–Ї! –Ц–µ–ї–∞—О —В–µ–±–µ —В–∞–Ї–Є–Љ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П.

–Ы–Є—З–љ–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–µ. –ѓ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ, —З—В–Њ –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Н—В–Є –Є—В–Њ–≥–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –µ—Й–µ –љ–µ –≤–µ—З–µ—А. –Х—Б—В—М –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–∞, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В... –≠—В–∞ –Є—Б—В–Є–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Ы–Є—З–љ–Њ —П —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л.

–Ю–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і, —П –≤–Є–ґ—Г, —З—В–Њ –Є –≤ –Љ–Њ–µ–є —Б—Г–і—М–±–µ, –Є –≤ —Б—Г–і—М–±–∞—Е –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –µ—Б—В—М –Њ–і–љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞—П —З–µ—А—В–∞ вАУ –ї–Є–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є —Б—Г–і—М–±—Л –Ї—А—Г—В–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М, –Є —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ –љ–∞—Б —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –і—Г–±–Њ–≤–∞—В—Л–Љ–Є, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–Љ–Є.

–Я–µ—А–Є–њ–µ—В–Є–Є –Љ–Њ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П –Ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ, —З—В–Њ –Љ–Њ–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –±—Л–ї –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –±–µ–Ј–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П —П –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї–µ —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ–є, —В–Њ –±–Є—И—М —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Л.

–ѓ –Њ—З–µ–љ—М –ґ–і—Г –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –≥–і–µ –ї—О–±–Њ–є, –Ї—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В, —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞. –ѓ –Ј–љ–∞—О –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–± –Љ–Њ–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є, –∞ –њ–Њ —Б—Г—В–Є вАУ –Ї–∞–ґ–і–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞, –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є вАУ —Н–њ–Њ—Е–∞.

–Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ. –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ!

–Р –њ–∞–Љ—П—В—М –љ—Г–ґ–љ–∞, –і–∞ –µ—Й–µ –Ї–∞–Ї! –Т–µ–і—М —Г—Е–Њ–і—П—В –≥–Њ–і—Л, –ї—О–і–Є –Є –њ–∞–Љ—П—В—М.

–Ь–Є—А –њ—А–∞—Е—Г –і—А—Г–Ј–µ–є –љ–∞—И–Є—Е. –Р–Љ–Є–љ—М!

–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ 17.07.2001 –≥.

–† –Х –¶ –Х –Э –Ч –Ш –ѓ

–Є–ї–Є –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Њ—В–µ–љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ ¬Ђ46-49-53¬ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–∞-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –≠. –Ш–ї—М–Є–љ–∞, –Њ ¬Ђ–Ъ–љ–Є–≥–µ 1¬ї –Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є ¬Ђ–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е¬ї

1. –Т–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –≤—Б–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П ¬Ђ–Ъ–љ–Є–≥–Є 1¬ї —Б –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –Є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞.

–Х—Й—С –љ–µ –±–µ—А—П –Ї–љ–Є–≥—Г –≤ —А—Г–Ї–Є, –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Љ–Њ–Є –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Є ¬Ђ46-49-53¬ї –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–Є, –≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–∞–Љ–Є. –Т—Б–µ –≤—Л—А–∞—Б—В–Є–ї–Є –і–µ—В–µ–є, —А–∞—Б—В—П—В –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –і–Њ–Љ (–і–∞—З—Г, —Г—Б–∞–і—М–±—Г –Є —В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ), —В–Њ –Ф–Њ–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –°–µ–Љ—М—О, –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є —Е–Њ—В—М –Њ–і–љ–Њ –і–µ—А–µ–≤–Њ. –Ч–љ–∞—З–Є—В –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ–ґ–Є—В–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ.

–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б –њ–Њ–Љ–љ–Є—В, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–µ—А–ґ–Є—В —Г —Б–µ—А–і—Ж–∞, —Б–ї–Њ–≤–∞ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П-–Љ–∞—А–Є–љ–Є—Б—В–∞ –Т–Є–Ї—В–Њ—А–∞ –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і: ¬ЂвА¶ –љ–Є–Ї—В–Њ –њ—Г—В–Є –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г –љ–∞—Б –љ–µ –Њ—В–±–µ—А—С—В¬ї. –†–∞–Ј–≤–µ —Б —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–ї–Є –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–њ–Њ—А–Є—В—М? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ –љ–µ—В! –Ш–і–µ—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Њ —Б–µ–±–µ –≤ —Б–≤–Њ–Є 70 –ї–µ—В –Њ–±—А–µ–ї–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П –≤ –Ъ–љ–Є–≥–µ 1.

–Т—Б–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–µ –Є –±—Г–і—Г—Й–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А—Л –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ —Е–Њ—В—П—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ —Б–µ–±–µ, –Њ –њ—А–Њ–Љ—З–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≥–Њ–і–∞—Е, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–ґ–Є—В–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М: –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–∞—П, –њ–Њ–ї–љ–∞—П –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞, —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П, —В–≤—С—А–і–Њ—Б—В–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–∞, –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є–є –Є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –ї—О–±–≤–Є вАУ –ї—О–±–≤–Є –Ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ, —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ.

–І—В–Њ-—В–Њ —З–Є—В–∞–ї —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ: –Э–Є–Ї–Є—В—Г –Ь–∞—В–∞–ї–∞–µ–≤–∞, –µ—Б–ї–Є –Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –∞–љ—В–∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ю–і–Є—Б—Б–µ–Є¬ї, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –≤ —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –≤ ¬Ђ–Ы–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ¬ї –Ѓ—Е–∞–љ–Њ–Љ –°–Љ—Г—Г–ї–Њ–Љ, –°–∞—И—Г –Я–Є–Њ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАУ –µ–≥–Њ —П—А–Ї–Њ, —Б–≤–µ–ґ–Њ, —Б–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –і–µ–ї–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –±—Г–і–љ–Є —А—Л–±–∞–Ї–∞ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ, –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ —Б –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ–Є —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є —Е–Њ—Е–Љ–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В—М –Є —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞, ¬Ђ—Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—З—С—В¬ї –Њ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –≤ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л –Ю–ї–µ–≥–∞ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞.

–Я—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Є –њ—А–Є–љ—П–ї –≤—Б—С!

2. –С–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–Њ, —Б—Г–і—М–±—Л, –њ—А–Њ–ґ–Є—В—Л–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ–Њ—А–і–Є–љ–∞—А–љ—Л, —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л. –Э–∞—Б –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є ¬Ђ–†–Њ–і–Є–љ—Г –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М¬ї (–Є–Ј –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–Љ –Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–ї—М–Љ–∞), –Њ —З—С–Љ, –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤–ї–∞–і–µ—П –њ–µ—А–Њ–Љ, –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–∞–ґ–і—Л–є –∞–≤—В–Њ—А, –ї–Є—И—М –Ї—А–∞–µ–Љ –Ї–∞—Б–∞—П—Б—М –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–њ–Њ—Е: –°—В–∞–ї–Є–љ–∞-–•—А—Г—Й—С–≤–∞-–С—А–µ–ґ–љ–µ–≤–∞-–У–Њ—А–±–∞—З—С–≤–∞вА¶ –ѓ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–∞ CD-ROM 40-50 –ї–Є—Б—В–Њ–≤, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –Є–±–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Љ–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —В—А–∞–≥–Є—З–љ–∞ –≤ 1932-1937 –≥–Њ–і–∞—Е.

–Т –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е (–≤–Њ–Ј—М–Љ—Г –љ–∞ —Б–µ–±—П —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —В–∞–Ї) –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –Є —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ –і—А—Г–ґ–±–µ вАУ –љ–µ–Ј—Л–±–ї–µ–Љ—Л.

–Т—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–Љ –і–љ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ—Л –љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥ –≤ 1950-1980-–µ –≥–Њ–і—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–њ–∞–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М –Є –љ–∞—И–∞ —Б–∞–Љ–∞—П –∞–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М.

–Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ вАУ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —Б–ї–µ–і –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞–љ–Њ–≤–Њ–є –њ–∞–ї–Є—В—А–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –°–°–°–† вАУ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є–ї–Є —В–Њ–є –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –≥–і–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В—А–∞–љ—Л —В–Њ–є... –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є. –° —Н—В–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–Є—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ф–∞! –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б вАУ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М!

3. –Я–Њ—Б–ї–µ —З—В–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –Љ–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—О —Б–µ–±–µ –Ј–∞–і–∞—В—М —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Г. –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г—О —Б–∞–Љ –љ–∞ –љ–Є—Е –Є –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—МвА¶

–Я–µ—А–≤—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Т—Л —Е–Њ—В–Є—В–µ –Є–Ј–і–∞—В—М —Н—В–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ –љ–∞—Б вАУ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Є–Є –Є 1-–≥–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Т–Ь–£ ¬Ђ46-49-53¬ї –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Б–ї–µ–і –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤?

–° —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ъ–љ–Є–≥–Є 1 –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Њ. –Ю–љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤—П—В —Б–ї–µ–і –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –і–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –≤–Є–і–µ–≤—И–µ–≥–Њ —Г–ґ–∞—Б—Л –≤–Њ–є–љ—Л 1941-1945 –≥–Њ–і–Њ–≤, –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —В–µ –ґ–µ —Г–ґ–∞—Б—Л –Р—Д–≥–∞–љ–∞ –Є –І–µ—З–љ–ЄвА¶, –≥–Њ–і–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ–∞, —А–µ–Ј—Ж–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б—Г–і—М–±—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Љ–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т—Л—Е–Њ–і–Є—В, —З—В–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ.

–Ґ–µ–њ–µ—А—М –≤—В–Њ—А–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –±–Њ–ї–µ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є. –Ъ–Њ–Љ—Г —Н—В–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –Љ–Њ–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є-–Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Њ–≤ –±—Г–і–µ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ —З–Є—В–∞—В—М? –І–Є—В–∞—В—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –Ј–∞–≤—В—А–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ–Ј–∞–≤—В—А–∞?

–Э–∞—И–Є–Љ –і–µ—В—П–Љ 40 –Є–ї–Є –Ј–∞ 40, –≤–љ—Г–Ї–∞–Љ 15-20. –Ш—Е –ґ–Є–Ј–љ—М, –Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —И–ї–Є —Г–ґ–µ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є. –°–≤–Њ–є –њ—Г—В—М –Њ–љ–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—В—М –≤ –њ–Њ—Б—В—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Г –љ–∞—Б. –£ –љ–Є—Е –і—А—Г–≥–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П, –і—А—Г–≥–Њ–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–µ.

–Э–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ ¬Ђ–Ї–Њ—А–љ—П–Љ¬ї —Г –љ–Є—Е –µ—Б—В—М –Є–ї–Є –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Ї–∞–Ї –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ј–љ–∞—В—М –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є. –Э–∞—И–Є –і–µ—В–Є –Є –≤–љ—Г–Ї–Є –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—О—В —Н—В–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –љ–∞ —Б—Г–і—М–±–∞—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є. –Т–Њ—В, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –Ї—А—Г–≥ –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–і—Г—В, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–∞—Б —Б–∞–Љ–Є—Е, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Є –Ъ–љ–Є–≥–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–∞–ґ–µ –і–ї—П –љ–Є—Е –Є –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –і–ї—П –љ–Є—Е —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є.

–Ф–∞, –Љ—Л –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж—Л, –µ—Б–ї–Є —Б—Г–Љ–µ–µ–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –і–µ—В—П–Љ –Є –≤–љ—Г–Ї–∞–Љ –љ–∞—И—Г –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–ї—Г, –≤–µ—А—Г –≤ –і—А—Г–ґ–±—Г, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Б–Є–ї—Г –і–Њ–±—А–∞, –љ–µ–њ—А–Є—П—В–Є–µ –ї–ґ–Є, –њ–Њ–і–ї–Њ—Б—В–Є, –ґ–ї–Њ–±—Б—В–≤–∞ –Є —Е–∞–Љ—Б—В–≤–∞.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –±—Г–і–µ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–µ–љ –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ —Д–ї–Њ—В–∞.

–°—Е–µ–Љ–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –њ—А–Њ—Б—В–∞: –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –њ—Г—В—М –Ї –Љ–Њ—А—О, –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≥–Њ–і—Л —Г—З—С–±—Л, —Б–ї—Г–ґ–±–∞: —Г –Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ—А–≤–∞–љ–∞—П¬ї (–Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г –≠. –Ш–ї—М–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞ 20 –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Є–Љ–µ–ї —Б—Г–і —З–µ—Б—В–Є –Є –Њ–і–љ–Њ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є вАУ –≤—Б—С –Ј–∞ —И—Г—В–Ї–Є –Њ—В–і—Л—Е–∞, –љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ—А—П, –∞ —Г—И—С–ї —Б –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О —Б –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є –Ю–С–Я–Ы –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –У–∞–≤–∞–љ–Є), –∞ —Г –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ ¬Ђ–≥–ї–∞–і–Ї–∞—П¬ї, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–∞, –љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ –≤ –Т–Ь–§ –Є–ї–Є –љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї–µ, —В–∞–Љ –і–∞–ґ–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ.

–Т —В–µ–Ї—Б—В–∞—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ—Е–∞—Е, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е, —З—В–Њ –Љ—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –Љ—Л –≤ –Њ—В–≤–µ—В–µ –Ј–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤, –Ј–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –Э–∞—Б —В–∞–Ї –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є!

–С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б –љ–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–і–Љ–∞—Б—В–µ—А—М—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ—Е–∞. –Э–µ –±—Г–і—Г –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –љ–∞—И–Є—Е –Ы—С—И–µ –Ъ–Є—А–љ–Њ—Б–Њ–≤–µ, –Ш–ї—М–µ –≠—А–µ–љ–±—Г—А–≥–µ, –Т–∞–љ–µ—З–Ї–µ –Ъ—А–∞—Б–Ї–Њ, –Ъ–Њ–ї–µ –Ч–∞–≥—Г—Б–Ї–Є–љ–µ, –Т–Њ–ї–Њ–і–µ –С—А—Л—Б–Ї–Є–љ–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е, –≤–ї–∞–і–µ—О—Й–Є—Е –њ–µ—А–Њ–Љ.

–Э–∞–і–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є —Б–ї–∞–±—Л–µ. –Э–Њ –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В –≤—Б–µ—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –±—Л—В—М –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ –љ–∞—И–Є—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤. –Ш–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є —В–∞–Ї–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М.

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —В—А–µ—В–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Х—Б—В—М –ї–Є –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ –≤ –љ–∞—И–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –і–ї—П –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤?

–Ю–љ–Є —Г–Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В–Њ–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М —Г–Љ–µ–ї —Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞–і–∞—З–Є –Є —А–µ—И–∞—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є —Б –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Е–≤–∞—В–Ї–Њ–є, —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М—О –і–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є —Б–≤–Њ–є –њ—Г—В—М. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Њ–љ–Є —Б–і–µ–ї–∞—О—В –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ —Н—В–Њ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ –≤ –ї—О–±–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є –і–ї—П –љ–Є—Е —В–Њ–ґ–µ.

–Ю–љ–Є —Г–Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±—Л–ї –Љ–Њ—Й–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В, –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –і–µ–і—Л, –њ—А–∞–і–µ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–Є –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є ¬Ђ–†–Њ–і–Є–љ—Г –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М¬ї, —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Њ—В–і–∞—З–µ–є –љ–∞ –ї—О–±–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ –µ—Б—В—М.

–Э–∞—И–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ—В –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е, –љ—А–∞–≤–∞—Е –Є –Њ–±—Л—З–∞—П—Е, –±—Л—В–µ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–ї–µ—З–∞—Е –≤—Л–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Д–ї–Њ—В –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ –Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ. –Р —Н—В–Њ —Ж–µ–љ–љ–µ–є—И–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ –Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є!

–Ш—В–∞–Ї, –Ј–∞–і–∞–≤ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ —Н—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, —П —Б–∞–Љ –Є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –љ–∞ –љ–Є—Е, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є, —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П.

–Т–Ђ–Т–Ю–Ф–Ђ:

вАУ –Ґ—А—Г–і –Љ–Њ–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є –Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є вАУ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ (—Б—Г–і—П –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ъ–љ–Є–≥–µ –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е¬ї) –Є—Б–Ї—А–µ–љ–µ–љ, —Г–±–µ–ґ–і–∞–µ—В –µ—Й—С –Є –µ—Й—С —А–∞–Ј –≤ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–њ—Г—В–Є –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–љ–Є–Ї—В–Њ –њ—Г—В–Є –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г –љ–∞—Б –љ–µ –Њ—В–±–µ—А—С—В¬ї.