Солдатенков Юрий Владимирович

(23.09.1932-27.12.2020)

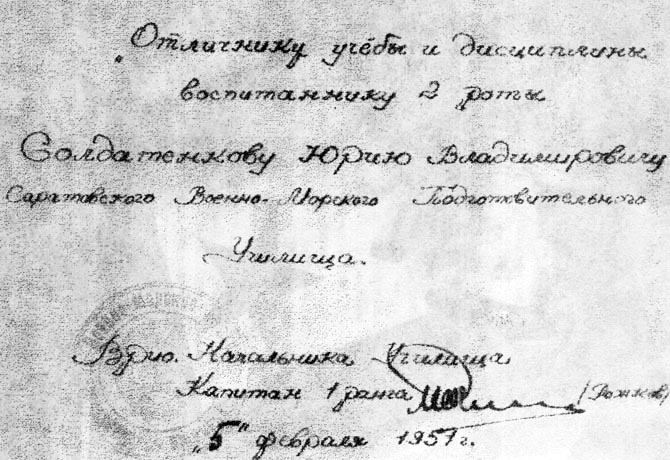

Ю.В.Солдатенков родился в Ленинграде 23 сентября 1932 года, в 1951 году окончил Саратовское военно-морское подготовительное училище, а в 1955 – ВВМУ подводного плавания. Оба училища окончил с Золотыми медалями.

подгот Юра Солдатенков

курсант Юрий Солдатенков

курсант Юрий Солдатенков

Фотография отличника учёбы подгота Юры Солдатенкова на фоне училищного знамени

Фотография отличника учёбы подгота Юры Солдатенкова на фоне училищного знамениСлужил в Севастополе на подводной лодке, демобилизовался по состоянию здоровья в звании капитан-лейтенанта.

После получения второго высшего образования в ЛИТМО и защиты диссертации кандидата технических наук в 1970 году длительное время преподавал в ЛЭТИ на кафедре вычислительной техники и в СПбГПУ (Политех) на кафедре иностранных языков.

В 2004 году стал членом-корреспондентом МАИСУ. С 2006 года – член , в этом же году утвержден в звании профессора и назначен заведующим кафедрой «Методология информационных систем» .

С 2007 года - академик МАИСУ. Ю.В.Солдатенков является автором многочисленных научных статей, учебных пособий и монографий на русском, английском и французском языках, а также четырех изобретений.

Доктор философии, профессор, победитель Международного соревнования «Лучший учёный года» 2016 года за разработку уникальных научных программ и создание различных инновационных методов для глубокого погружения человека в профессию Обладатель Сертификата Международного Парламента Безопасности и Мира и Оксфордской образовательной сети (23.02.2016, №000339, рег. № 0809) с присвоением Почётного звания Лауреата, с вручением Золотой медали Международного конкурса «Современные аспекты информатики и глобального управления» (АПОЛЛОН — ЮНЕСКО) 2016 года за выдающийся вклад в открытие универсального закона человеческой коммуникации, на основе которого была создана уникальная авторская теоретико-методологическая научная разработка «Структология», способствующая гармоничному развитию человека и укреплению его духовности, а также за активное участие в совершенствовании Программ ЮНЕСКО — ЮНИСЕФ и Оксфордской Образовательной сети, Международного Парламента Безопасности и Мира (Палермо, Италия) и Глобального Договора ООН.

Родные и близкие, друзья и коллеги скорбят о невосполнимой утрате, а светлая память об этом энергичном и замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал Юрия Владимировича Солдатенкова, любил и уважал.

Погребение состоялось на Серафимовском кладбище на новом участке для моряков ВМФ 30 декабря 2020 года в 16 часов.

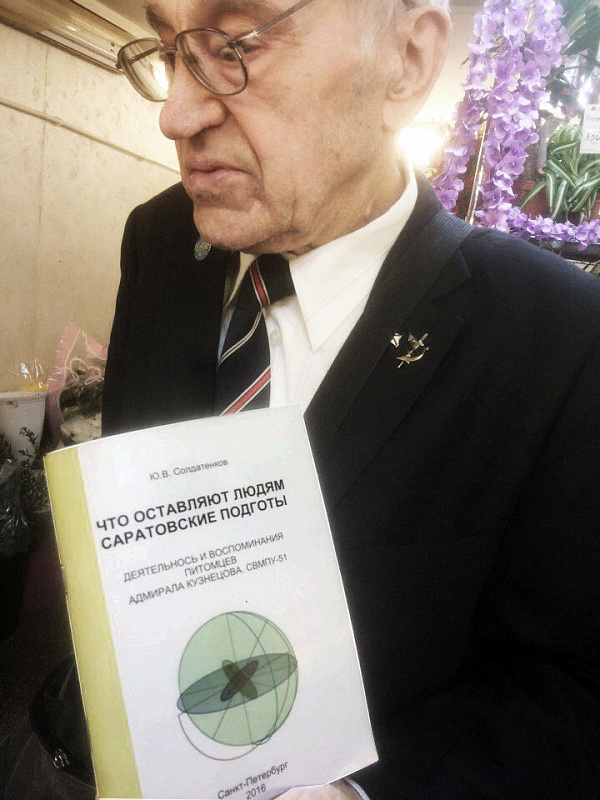

Мы публиковали замечательную книгу о саратовских подготах, ссылки на неё помещаем ниже.

Воспоминания питомцев адмирала Н.Г.Кузнецова. Ю.В.Солдатенков, И.С.Филатов, О.С.Филатов.

В память о замечательном подготе, офицере и учёном мы помещаем две статьи 2012 года.

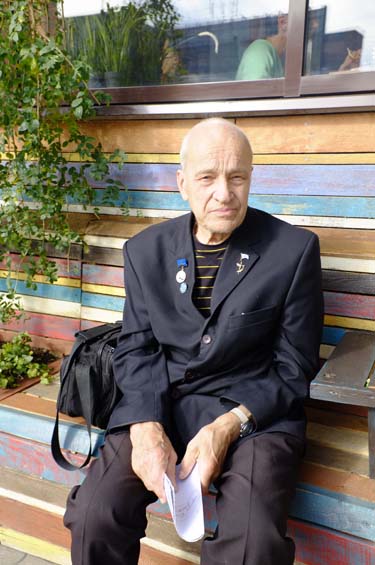

(22 сентября 2012 года)Эй, прохожий!

Как Вас зовут, сколько Вам лет и кто Вы по профессии?

Зовут меня Юрий Владимирович Солдатенков. Завтра мне 80 лет. Профессий у меня много. Первая — офицер-подводник, командир БЧ-2-3, то есть минно-торпедной боевой части подводной лодки. Служил я недолго, но честно. Как говорится, «Во славу родимой земли!». Затем, инженер, создатель аппаратуры — стрельбовых и навигационных комплексных систем, за что имею 6 медалей от Федерации Космонавтики.

С декабря 1960-го по май 1965-го я читал лекции о музыке (140 лекций о великих композиторах). Уже в зрелом возрасте, имея 2 профессии, будучи инженером, я пошел на вечернее отделение музыкальной школы для взрослых имени Римского-Корсакова. Потом учился в музыкальном училище при консерватории. Был в командировке в Западной Африке — преподавал французский язык в Конакри.

Женат, у меня 3 сыновей - Владимир, Алексей, Фёдор. Все имеют ученые степени. У всех хорошее здоровье, потому что они не курили, не пили, а занимались спортом. Все — перворазрядники по легкой атлетике. Ещё у меня замечательные внуки - Аня и Тёма.

Как Вам сегодняшняя погода?

Погода в Москве меня очаровала. Я третий день в Москве и Московской области. Вчера и сегодня стоит замечательная погода. У нас в Ленинграде каждый день был дождь. Мой друг, капитан второго ранга Вова Мамаев на даче просидел все лето. Так вот сказал мне : «Юра, всего 5 дней солнечных было у нас в Ленинграде. Надо перебираться отсюда, а то размокнешь как кусочек сахара».

Я завидую москвичам, у вас более устойчивый климат.

Что Вам нравится или не нравится на этой улице?

На этой улице, по-моему, все хорошо! Мне нравится, что она широкая. Ну, а то, что стоят автомобили... ну, а куда их деть? Сейчас уже почти каждый человек ездит на автомобиле, ничего не поделаешь. В Ленинграде и в Москве сегодня на улицах господствуют автомобили.

Юрий Владимирович, что с Вами приключилось интересного, знаменательного за прошедшую неделю?

Вчера я приехал в Москву из Коломны, под Коломной находится военный городок, где прописан мой средний сын-офицер и я. В Москве и Московской области — молодцы, дают такую социальную карту, которая позволяет ездить по Москве и Московской области бесплатно. И я её потерял в городке. Оставил одному молодому офицеру свою визитку, и к визитке прилипла эта карта. Я 2 с половиной часа бегал, разыскивал его автомобиль по городку, а он, оказывается, уже уехал в Коломну в это время. Я пришел домой (в городке) и говорю офицеру, который временно живет в моей квартире: «Несчастье у меня». А он мне отвечает: «Счастье у Вас, Юрий Владимирович». И протягивает эту карту.

Знаете, жизнь так интересна, что просто жаль покидать.

Фото и интервью — Мария Черемисина.

Источник: 09.10.2012 00:16

Юрий Владимирович Солдатенков, когда мы с ним договорились о статье к его 80-летнему юбилею, пришел быстрым шагом минута в минуту и принес сумку, килограмм под 12 весом. В ней были его книги, статьи, в том числе из нашей газеты, а целое отделение занимали произведения зарубежных философов.

Помогает флотская закалка 1950-х годов. Среди спортивных достижений Юрия Владимировича: I разряд по лыжам, II-е разряды: легкая атлетика, гимнастика, вольная борьба, III-й разряд по боксу и плаванию. Чемпион по гребле 1954 года среди военно-морских учебных заведений, чемпион подводных сил Черноморского флота по офицерскому многоборью: стрельба из пистолета, бег, плавание, гимнастика. Недаром свою главную книгу «Структология» Ю.В.Солдатенков посвятил офицерам-наставникам, прошедшим «флоты и фронты».

Уже полвека Юрий Владимирович ищет ответ на вопрос, как сделать человека умным. Изучает классиков педагогики, философии, музыки и одновременно вносит в работы свой опыт специалиста по космической навигации и радиоастрономии, где им сделаны 4 изобретения. Их до сих пор ценят специалисты, и Ю.В.Солдатенков награжден 6-ю медалями Федерации космонавтики 2004-2009 гг. Циолковского, Королева, Гагарина, Репьева, Комарова, Глушко.

С другой стороны, вопрос, как сделать человека умным, для Юрия Владимировича не теоретический, а практический, ведь он отец 3-х сыновей, и все они стали кандидатами наук. Старший Владимир – сельскохозяйственных наук, средний Алексей – юридических наук, младший Федор – физико-математических наук. Как и отец, все приняли присягу. В легкой атлетике даже превзошли его, став перворазрядниками, старший достиг даже КМС по плаванию, чемпион РУДН. Зато отец опередил их в лыжах. У сыновей второй разряд, а у него был первый. (Эти результаты воспитания тем более ценны, что А.С.Макаренко писал о противоположных примерах, когда к нему в колонию не раз попадали сыновья профессоров – теоретиков педагогики.)

Ум обязательно проявляется в семейной жизни. И здесь Ю.В.Солдатенков и теоретик, и практик: в этом году справил золотую свадьбу с «Н.Ф.И», как он, поклонник М.Ю.Лермонтова, называет жену - Нину Федоровну Изотову.

СТРУКТУРЫ ТРЕБУЮТ МУЗЫКИ

Ближе всего к своему пониманию ума Юрий Владимирович считает определение, данное русским педагогом Константином Дмитриевичем Ушинским: «Это не что иное, как «хорошо организованная система знаний». Добавляя с восхищением: « А ведь тогда не было еще системного подхода, но К.Д.Ушинский сказал, как наш современник, вот что значит правильно мыслить».

Работа в НИИ, где он занимался широкополосными шумоподобными системами связи, выработали у него инженерный взгляд на проблему ума, когда главной целью является понимание связей между параметрами любого явления, то есть создание СТРУКТУРЫ, причем ее выражение в графической форме. «Несколько страниц с выписанной по проблеме ее структурой, дают больше знаний, чем тома рассуждений. Я мечтаю о том времени, когда знания будут передавать именно так: «летучим огнем брошюр», как выразился мой любимый В.В.Маяковский, со структурами физических, химических и биологических явлений».

Это было несколько десятков лет назад. Сегодня это понимают не только многие инженеры, но и бизнесмены мира, требуя вместо томов отчетов о работе презентацию буквально в несколько слайдов, на которых и будет графически видно одновременно суть идеи, развитие и перспективы проекта. Для ответственного проекта специалисты готовят презентацию несколько недель, подбирая цвета, движение (анимацию), видеоэффекты.

Казалось бы, если готовить умных детей и школьников, то их в первую очередь и надо учить графике и рисованию, на бумаге или экране компьютера, да не только как развлечению, а умению изображать структуры явлений, - считает Ю.В.Солдатенков. Но в школе все наоборот!

«Выдающийся скульптор М.К.Аникушин предлагал еще советскому правительству сохранить в старших классах хотя бы один урок в неделю рисования, а не заканчивать его преподавание в младших классах. А сейчас в обычных школах вообще нет уроков рисования и пения – отменили. Тихой сапой. Как развить в ребенке воображение, образное мышление, если он не рисует! Кубики дать ему взамен, но это менее интересно», - возмущается Юрий Владимирович.

Другой способностью, которая позволяет выявлять связи между явлениями, является восприятие ребенком мира. Развитый ум собирает впечатления и реагирует на все хоть сколько-то необычное, загадочное, отличающееся от прежнего. Эту способность обостренного восприятия воспитывает изучение искусства. В заключении к своей книге «Воспитание восприятия», посвященной жене, Ю.В.Солдатенков пишет: «С детства и юности не понимал, как можно жить на свете без искусства, без музыки, поэзии, живописи, скульптуры, архитектуры, и всю жизнь я вижу, что люди, не знающие музыки, глухие, ум их не раскачать, а в работе они узкие специалисты.

Поэзия, искусство подобны процессу дифференцирования впечатлений, выделяя даже малые, но ценные изменения. Тогда как наука, интегрируя их, получает закономерности. Так возникает взаимное дополнение дифференцирующих и интегрирующих звеньев познания. Функция прежде всего родителей по отношению к детям: развитие навыков восприятия, то есть создания образа проблемы путем соединения рационального мышления с эмоционально-интуитивным. Иначе говоря, воспитывать восприятие ребенка – это доверяя его интуиции, приучать его в последующем анализировать то, что его поразило или удивило».

Выдающиеся учёные Института мозга единодушно утверждают, что матрицы памяти человека надо наполнять не словесными описаниями проблем, а образами этих проблем; при этом части проблемы конспективно записываются близко одна к другой, а связи между ними – короче, следовательно, надёжнее.

Опять-таки и здесь Ю.В.Солдатенков не только теоретизирует. Он автор 140 лекций, посвященных творчеству великих композиторов человечества, и считает, что симфоническая поэма Н.А.Римского-Корсакова «Шехерезада» и музыка Клода Дебюсси «Море», который сумел передать даже свист ветра в такелаже корабля, помогли ему сделать изобретение. «Когда я стоял на мостике подводной лодки один наедине со всей Вселенной, я почувствовал стремительный полет Земли через голубой прозрачный звездный туман, и я осознал, что можно этот вектор, который влечет меня в космическое пространство, разложить на три составляющие, и из них извлечь поправки курса и две поправки географической широты и долготы».

«Посмотрите, какое внимание уделяли искусству, а не бизнесу русские классики, требующие, чтобы не перенимала Россия слепо все зарубежное. Вот что писал В.Г.Белинский, идеолог русской реалистической эстетики: «Где нет владычества искусства, там люди не добродетельны, а только благоразумны, не нравственны, а только осторожны. Они не борются со злом, а только избегают его не из ненависти ко злу, а из расчета». Это написано о США XIX века».

«Как развивать музыкальное восприятие? – поясняет Юрий Владимирович, – Ну я своих детей спрашивал: «Сынок, ты слышишь эту мелодию, а вот эту?» Они у меня все играли на инструментах. Музыка – мелодия, если ее нет, то нет и мысли. Ведь, что первично мысль или чувства? Всегда чувства! Человек должен иметь душу. Он должен чувствовать музыку, ведь это самый великий вид искусства, ибо доминантная категория Вселенной – вибрации. Мы с женой боролись за сознание наших детей. Мы оба знаем музыку, я – досконально, она – интуитивно узнает многие мелодии. Нужно, чтобы дети слушали хорошие песни, как призвал главный герой в к/ф «Айболит-66».

В нашей стране создано множество мелодичных детских, с оптимистическим настроем песен. Например, мы с детьми любили путешествуя, распевать песенку туристов «Мы идем в походы весело и дружно».

Стихи лучше воспринимаются детьми, чем нравоучения. Мы как детей приучали к гигиене? Стихами. «Водичка, водичка, Умой мое личико, Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок». Раньше это в яслях, детских садах учили. Я настаиваю на одновременном развитии: не только математика и физика, но и живопись, музыка. Мы все созданы вибрациями».

ДУХОВНОСТЬ И ТЕМПЕРАМЕНТ

«Для ума, как системы знаний, нужна духовность» - убежден Ю.В.Солдатенков. «Неприлично вроде бы говорить о себе, но я считаю, что подхожу под определение духовного человека. С моей точки зрения это энергоинформационное поле, которое позволяет ему познавать параметры окружающего мира. И духовный человек должен делиться своим энергоинформационным полем. Недаром великий русский педагог Д.И.Менделев, такой же великий, как Н.И.Пирогов, сказал «учитель должен заразу свою распространить среди учеников», т.е. заразить их своими идеями, энергией, новой информацией. Еще древние говорили, что «учащийся не сосуд, который надо заполнить знаниями, а светильник, который надо зажечь». Как можно зажечь его, если обладать «темпераментом амёбы»?

Нужно понимать, и учитывать при обучении, что и взрослые и дети имеют разные темпераменты. Этим уже много лет занимаются зарубежные психологи.

В моей книге «Структология» приводится система Майерса-Бриггса с их делением людей на 16 типов, а с подтипами на 64. То есть началось все с 4-х главных: «холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик», выделенных еще Аристотелем, а затем осмысленные Юнгом. Херлуф Бидструп проиллюстрировал эти типы в эпизоде со шляпой, как реагирует тот или иной тип темперамента на потерю шляпы. Родители должны выявлять темперамент своих детей и способствовать их развитию.

Как обучать людей и делать их духовными? Только воспитывая их. Сейчас дикие вещи пишут: образование отделили от воспитания. А ведь Конфуций говорил: «Сначала воспитание – а потом образование», потому что образованный человек, но не воспитанный – это враг общества.

ПОЗНАНИЕ ТРУДОМ

Необходимое качество для ума, по Ю.В.Солдатенкову – познание в деятельности и труде. Ребенка несложно приучить к труду с детства, - считает Юрий Владимирович, цитируя известного педагога Б. Спока: «Как только ребенку, трехлетнему мальчику попадает в руки молоток, то выясняется, что практически каждый предмет в доме нуждается в приколачивании. Он хочет естественным образом познать мир. Дайте ему для этого инструмент». Надо, чтобы школьник уже с первого класса имел возможность трудиться своими руками. А сейчас в школах отменили труд. Девчонка не умеет держать иглу в руке!

К физическому труду важно приучать так, чтобы ребенок чувствовал себя более значительным: «Помоги маме нести эту сумочку с буханкой хлеба». Трехлетний мальчик тащит хлеб и горд тем, что и он помогает семье».

Для детей из знатных семей в России труд был обязателен. Почитайте воспитателей царских детей. Все воспитатели всегда участвовали в трудовом воспитании своих подопечных – сыновей и дочерей царя. А когда началась Первая мировая война, сама императрица и ее дочери грязным тяжким трудом занимались: в госпитале обмывали раны солдат. В США от первых поселенцев до поколений, создавших американскую цивилизацию, передавалась эстафета воспитания трудолюбия. Как восхищались трудолюбием американцев Ильф и Петров в книге «Одноэтажная Америка», жаль, что сейчас это в прошлом. Идет жуткая деградация общества и человека. Единственное оправдание американцев в том, что они сначала сделали дураками свою нацию, а потом принялись за нас».

В познании необходимо чтобы человек сам смог на основе знаний выполнить какую-то важную задачу, и здесь снова помогает опыт наставников-офицеров. «Нас учили так, чтобы мы могли самостоятельно в самых сложных условиях найти неисправность системы и исправить повреждения. Это и есть проверка эффективности ума и знаний».

АНТИСИСТЕМЫ ДЛЯ УМА

Какая же «антисистема» (по Л.Н. Гумилеву) противостоит в мире воспитанию ума, - задался вопросом Юрий Владимирович, обратившись к книгам мыслителей XVII-XVIII веков, обнаружил интереснейшую полемику между английскими философами Дж.Локком и Бернардом Мандевилем.

« Локк в конце XVII, работая в комиссии по делам промышленности и колоний, ставил вопрос об организации школ для детей английских бедняков. «Надо учредить в каждом приходе школы, в которых содержались бы дети бедных прихожан. Здесь они были бы лучше обеспечены, чем в своих нищих семьях, и с малолетства бы приучались к труду». Общество бомжей, криминала и нищих создает тысячи не приученных к труду детей. И были созданы прообразы наших ремесленных училищ, которые затем распространились по всем странам. Мой однофамилец и в даже в малой степени предок Козьма Терентьевич Солдатенков, в начале XX века дал деньги на создание 8 ремесленных училищ. Россия благодаря системе образования и ремесленного обучения начала приобретать образ мощной державы. Лучшие ее умы занимались наукой и техникой, а не кисли в чиновниках или возле торговых лотков.

Уже в начале XVIII против обучения бедняков даже чтению и письму выступил Мандевиль. «Посещение школ детьми бедняков – для общества бессмысленная потеря времени. Ведь, те, кто значительную часть своей юности тратит на то, чтобы научиться читать, писать и считать, ожидают – и не без оснований – получить такую работу, где эти знания могут пригодиться. Большинство из них начинает с презрением смотреть на физический труд. Всякий норовит избегать грязного физического труда или требует за него непомерно высокую плату. Такое образование делает их неспособными к физическому труду, который в каждом цивилизованном обществе является их прямым назначением и уделом, на который они не должны роптать или жаловаться. Каждый стремится поменьше работать и побольше подзаработать. На одного купца приходится десяток счетоводов. В деревнях не хватает работы, так поищите там лакея. Найдете дюжину, но все они будут дворецкими.

Другие страны благодаря дешевому труду и более низкому уровню жизни своих рабочих уже начинают производить ткани из купленной английской шерсти дешевле, чем это обходится самой Англии. Напротив, воспитание в невежестве и как можно более раннее приобщение к физическому труду помогут сделать продукты питания и труд в стране дешевыми. Это – благородный и мужественный способ противодействовать нашим торговым конкурентам и по достоинству превзойти их на зарубежных рынках».

Так Ю.В.Солдатенков показывает, что «Антисистемой» для воспитания умного поколения уже в XVIII веке стал примитивный «макроэкономический» взгляд на образование, который возрожден при современном глобализме. Такой взгляд на практике ведет к деградации цивилизацию, считающую, что самый простой способ выиграть конкурентную борьбу это воспитать невежественное поколение, не требующее потому больших расходов.

Против этой «экономии» выступил выдающийся проповедник США Мартин Лютер Кинг, потому что именно чернокожих тоже держали в невежестве, чтобы они обеспечивали прибыль: «В мире нет ничего более опасного, чем искреннее невежество и добросовестная глупость».

НУЖНА ФИЛОСОФИЯ ИНСАЙТА

Умный думающий человек получает особую награду, которую трудно описать словами. Это ИНСАЙТ, который сам Ю.В.Солдатенков ощутил тогда на подводной лодке, услышав музыку стремительного полета Земли, которая привела его к изобретениям. Инсайт определяется, как интеллектуальное явление, суть которого в неожиданном понимании стоящей проблемы и нахождении её решения. В «Оксфордском словаре по психологии» инсайт это «предчувствие или интуитивное чувство внутренней природы чего-либо» и (что особенно важно для познания на основе структур) «характеризует внезапную реорганизацию или переструктурирование модели или значения событий, позволяющее человеку понять связи, соотносимые с решением».

Иногда в воспоминаниях изобретатели пишут об этом моменте: вдруг я увидел, словно наяву, долго обдумываемое устройство во всех деталях. Ученые вспоминают о пережитом инсайте при открытии законов природы. Это явление, выражаемое иногда, как «ощущение кайфа». Юрий Владимирович мечтает о том, чтобы школьники в юности или после того, как вырастут, испытали хоть раз потрясающее ощущение «инсайта».

Для воспитания умного человека нужно опираться на философию, которая вдохновит человека на постоянное самосовершенствование, - делает вывод Юрий Владимирович. Маркс и Энгельс уже не могут быть здесь опорой, поэтому он перешел к изучению зарубежных философов, выражающих идеи гуманизма.

В последнее время его привлек своим благородством мировоззрения Томас Карлейль (1795-1881): «Нравственные реформы мы можем ожидать лишь таким образом: появится все больше и больше добрых людей, присланных всеблагим Провидением, чтобы сеять добрые семена, сеять в буквальном смысле.

Надо жить, а не прозябать. Да, подумай о том, что надо жить! Жизнь твоя, хотя бы ты был самый жалкий из смертных, — не праздная греза, а действительность, полная высокого смысла! Твоя жизнь — твое достояние; это все, с чем ты можешь пойти навстречу вечности. Действуй поэтому подобно звездам, не торопясь, но и не зная отдыха.

Сомнения какого бы ни было рода нельзя удалить иначе, чем поступком. Только труд может спасти, а праздность и всевозможные развлечения, которыми окружает себя в последнее время человечество, все более и более затягивают петлю на его шее. Исполняй долг, который тебе ближе всего. О котором ты знаешь, что это обязанность».

Так выполняет свой долг и сам Ю.В.Солдатенков, вдруг открывающий для себя и будущих читателей книгу В. Розанова «О понимании», философию Эмерсона и Торо, мечтающий создать всемирный банк структур явлений, по которому будут обучаться дети, которые ощутят потом чувство инсайта.

Некоторые книги и пособия, написанные Ю.В.Солдатенковым

: универсальный закон человеческой коммуникации, воспитание оперативного интеллекта у детей и взрослых : учебное пособие / Ю. В. Солдатенков ; Международный ун-т фундаментального обучения, International University of Fundamental Studies (IUFS), МАИСУ (ICCIA). - Изд. 2-е, доп. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2015. - 164 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-7422-4798-2

С малых лет человека надо научить видеть образ проблемы и явления, обдумывать модель этой проблемы, совершенствовать её структуру. И тогда при полном понимании не потребуется зазубривать огромные пласты знаний. Цель исследований — повышение уровня организации в обществе путём повсеместного внедрения структурологии в школы, вузы, издательства, фирмы, суды, а также стремление добиться гармонии разума и чувств, ибо люди обмениваются мыслями и образами, но отнюдь не словами. А мысль надо рисовать — это главный закон обучения.

Пособие предназначено для педагогов всех категорий и уровней обучения (начальной, неполной средней, средней и высшей школ) и родителей, желающих помочь своим детям освоить метод отображения явлений реального мира и изучаемых учебных дисциплин. Настоящее учебное пособие служит руководством к познанию явлений реального мира и, отображая эффективный метод обучения человека, отвечает на вопрос: «Как учить?». В противовес устаревшему линейному методу словесного описания явлений реального мира и учебных дисциплин разработан и испытан метод их преобразования и компрессии. Предложена реформа всех государственных институтов, прежде всего, школы. Этот метод обучения позволит детям (и взрослым) быстро схватывать сущность разделов учебных дисциплин и в 3-5 раз быстрее готовить уроки, приобретая навыки системного мышления.

Кроме того, специалисты любых направлений деятельности смогут со временем создать удобный и доступный для обозрения всемирный банк знаний в ёмкой структурно-графической форме, используя вполне очевидный и, главное, наглядный универсальный закон общения и обучения людей. Все структуры, схемы и таблицы, относящиеся к содержанию данного учебного пособия, отображены в цвете в «Приложении к учебнику 3» этого же автора под названием «Универсальные законы человечества» (Санкт-Петербург, 2012. — 36 с.).

Автор выражает глубокую благодарность М.Ю.Петрову за помощь в подготовке рукописи и оригинал-макета. Рекомендовано к печати Научно-Исследовательским институтом Астробиологических проблем и космической безопасности им. С.И.Репьева, входящего в состав МАИСУ (Международной академии «Информация, связь, управление в технике, природе, обществе»). Первое издание 2003 года имело название «Введение в структурологию», второе — «Закон обучения», 2004 г. Первое издание «Структурологии» в Издательстве политехнического университета выпущено в 2012 году

Гармония чувств и разума: предпосылки к освоению универсального закона общения и обучения людей, развитие оперативного интеллекта у детей и взрослых : книга для родителей и учебное пособие для педагогов / Ю. В. Солдатенков. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2012. - 56, [1] с. : ил., фотографии; 21 см.; ISBN 978-5-7422-3287-2

Светлой памяти наших дорогих и незабвенных однокашников, ушедших из жизни, соловецких юнг Валентина Саввича Пикуля и Георгия Николаевича Авраамова, а также Героев Советского Союза Всеволода Бессонова и Евгения Бариловича.