Вот уже более шестидесяти лет гибель линкора “Новороссийск” продолжает волновать сердца моряков, да и всех людей, знающих об этом событии.

Во всей истории советского ВМФ не было более трагичной истории, чем эта, случившаяся 62 года назад, 29 октября 1955 года.

29 октября 1955 года, в 01.30 под линкором “Новорoссийск” (бывшем линейном корабле ВМС Италии “Джулио Чезаре”, полученным в 1949 году Советским Союзом по репарации, по окончанию 2 мировой войны), стоявшим в Севастопольской бухте, на якорной стоянке № 3, прогремел мощный взрыв.

Через 2 часа 45 минут, несмотря на все принятые меры по его спасению, линкор перевернулся вверх килем и затонул, унеся с собой жизни 611 моряков (эта цифра до сих пор считается заниженной).

( СССР получил по репарациям от Италии 45 кораблей и вспомогательных судов, в том числе: линейный корабль («Giulio Cesare»- введен в состав флота Италии в 1914 году), легкий крейсер («Emanuele Filiberto Duca D Aosto»- спущен на воду в 1934 году), по три эскадренных миноносца и миноносца, две подводные лодки, 10 торпедных катеров, три сторожевых катера, столько же десантных судов, военный транспорт, танкер, четыре водолея, 12 буксиров и учебное парусное судно).

Тайна гибели линкора - “Проклятая тайна”, как назвал ее в своей одноименной книге А.Н. Норченко, до сих пор не раскрыта.

В течение 30 лет об этой трагедии официальные власти умалчивали.

Это вполне соответствовало тогдашнему менталитету нашей политической и военной машины, считавшей людей просто расходным материалом для достижения определенных целей и прятавшей под завесой секретности все обстоятельства гибели корабля.

Только в конце 80-х годов прошлого столетия начинают появляться публикации об этой трагедии. Одним из первых в печати эту тему открыл писатель- маринист Н. Черкашин, опубликовавший в 1985 году на страницах “Правды” свой очерк “Взрыв”.

Но первым добился доступа к закрытым официальным архивным материалам по гибели линкора Б.А. Каржавин (капитан 3 ранга запаса), к сожалению уже ушедший из жизни.

Б.А. Каржавин, проведя громадную исследовательскую работу, опубликовал 2 книги, основанные на документах и фактах о гибели корабля:

- “Тайна гибели линкора “Новороссийск”. СПб, 1991г

- “Гибель линейного корабля “Новороссийск”. Документы и факты” СПб.1992г.

Эти книги являются настоящим исследованием обстоятельств трагедии, первыми и наиболее полными историческими хрониками.

Появляется целый ряд других публикаций, достаточно корректно освещающих события гибели корабля, а также выдвигающие свои версии этой трагедии.

К числу таких публикаций можно отнести:

- А.Н. Норченко “Проклятая тайна” СПб. 1999г

- Н.И. Никольский “Гибель линкора Новороссийск, 2005г.

- статьи О.Л. Сергеева в журналах “Морской сборник”, “Независимое военное обозрение” и публикации целого ряда других авторов.

Но наряду с этими, появились в прессе и другие публикации, представляющие собой домысли, догадки, ничем не обоснованные суждения и выводы, но претендующие на установление истинной версии этой трагедии. А сколько сказок и фантазий рассказано на телевидении, это просто не перечесть.

“Проблема, которая взорвалась с грохотом, дымом, вонью и осколками… На эту тему кинулись писать все, от маститых ученых до самых что ни есть невежд и “очевидцев”- так пишет в своей книге А.Н. Норченко.

Эти публикации относятся и к так называемому “итальянскому следу” в гибели линкора “Новороссийск”.

В них с завидным упорством, без приведения строгих доказательств, преподносится версия о причастности, а в ряде случаев и прямые утверждения о причастности итальянских подводных диверсантов к этой трагедии.

(Эта публикация - измененная и уточненная редакция статьи, которая была размещен мною на портале flot,ru еще в 2009 году).

Сейчас вернемся вновь к 29 октября 1955 года.

Уже вечером 29 октября в Севастополь прибыла Правительственная комиссия для расследования гибели линкора, которую возглавлял В.А. Малышев (1902-1957гг)- заместитель Председателя Совета Министров СССР, генерал–полковник ИТС.

В состав Комиссии входили:

-C.Г.Горшков- адмирал, и.о.Главкома ВМФ (за несколько месяцев до гибели линкора он командовал Черноморским флотом);

- Б.Е. Бутома - заместитель Министра судостроительной промышленности;

- А. Шилин – генерал-лейтенант (от КГБ СССР);

- К. Лунев - от МВД СССР.

В работе Комиссии принимали участие также Главком ВМФ Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов, находившийся в то время на лечении в Крыму, и адмирал Виноградов.

Здесь необходимо отметить следующее:

В докладной записке в ЦККПСС, подписанной Маршалом Советского Союза И.С. Баграмяном и и.о. Главкома ВМФ адмиралом С.Г. Горшковым от 29 октября 1955г. говорится:

“… Для расследования обстоятельств и установления причин катастрофы Минобороны сегодня утром самолетом направлена комиссия под председательством заместителя Главкома ВМФ адмирала Виноградова…”.

Но в Севастополь прибыла другая комиссия и значительно выше рангом, очень оперативно назначенная Распоряжением Совета Министров СССР.

Как предполагают большинство авторов, которые занимаются исследованием этой трагедии, это было первым шагом по дискредитации Главнокомандующего ВМФ Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и снятию его с поста Главкома ВМФ, что было очень скоро и сделано.

Сейчас известно из ряда источников и мемуаров самого Н.Г. Кузнецова, что у него не складывались отношения с Г.К. Жуковым, а после смерти И.В.Сталина и объединения Министерства Военно-Морских Сил и Министерства обороны в единое Министерство во главе с Г.К.Жуковым они только усугубились, и он сделал все, чтобы после трагедии с линкором «Новороссийск» отправить Н.Г. Кузнецова в отставку.

26 мая 1955 года Н.Г. Кузнецов подает рапорт, с просьбой об освобождении его от должности Главкома ВМФ по состоянию здоровья.

Но, видимо, освободить его просто так, означало бы сведение на нет всех интриг по дискредитации этого опального адмирала.

Политическому и военному руководству (прежде всего Н.С. Хрущеву и Г.К. Жукову) нужен был веский повод, для его снятия.

Что это было действительно так, свидетельствует сам Н.Г. Кузнецов:

“В октябре того же 1955 года подобные разговоры (об уходе с должности) приобрели реальное воплощение в виде официального заявления в мой адрес, что меня, конечно, нужно освободить, но не по болезни, а по другим мотивам”.

В письме жене - Вере Николаевне из Ялты 20 октября 1955года он пишет:

“Насколько мне удалось понять министр (Г.К. Жуков- sad39.) хочет иметь своего нового Главкома, но объяснить это желает чем-то серьезным поэтому скрывает от меня”.

Г.К. Жуков не желал вникать в существо проблем Военно-Морского Флота, не любил и весьма предвзято относился к флоту.

Конечно, и флотские также его очень «любили». Служившие на флоте в то время помнят, что вместо боевой подготовки моряки стали усердно заниматься строевой подготовкой, причем на крейсерах маршировали прямо на палубе, а матросы с других кораблей- на причалах.

И ирония судьбы заключалась в том, что именно на флоте Г.К. Жуков провел свой что называется «последний парад” в ранге Министра обороны.

4 октября 1957 года Министр обороны Г.К. Жуков отправился из Севастополя, на крейсере «Куйбышев», с визитом в Югославию и Албанию. Командиром крейсера тогда был капитан 1 ранга В.В. Михайлин (впоследствии - адмирал, Командующий Балтийским флотом, затем Зам. Главкома ВМФ).

Вот он и отдал последний рапорт Г.К. Жукову как Министру обороны, встречая его на крейсере.

Проводы были торжественные, присутствовало все командование ЧФ, Крымское начальство. Но возвратился он уже практически не в ранге министра. Во время зарубежной командировки вопрос о его снятии был уже решен).

Умный и волевой Главком ВМФ Н.Г..Кузнецов твердо отстаивал интересы моряков, упорно добивался реализации разработанной при нем 10-летней кораблестроительной программы, в соответствии с которой:

“Предусматривалось строительство 9 линейных кораблей водоизмещением по 75 т. тонн, 12 тяжелых и 60 легких крейсеров, 15 авианосцев, 500 подводных лодок” (Морской сборник № 2 1989г.).

В случае реализации этой программы СССР стал бы действительно мощной Военно- Морской державой и имел бы сбалансированный флот.

Настойчивость Н.Г. Кузнецова наверняка раздражала Г.К. Жукова и Н.С. Хрущева.

Действительно, видимо, искался существенный повод, чтобы избавиться от Главкома ВМФ.

На вопрос против кого, прежде всего, могла быть использована трагедия “Новороссийска” ответил сам Н.С. Хрущев на Пленуме ЦККПСС 29 октября 1957 года:

“Нам предложили вложить во флот более 100 млр. рублей и строить старые катера и эсминцы, вооруженные классической артиллерией. Мы провели большую борьбу, сняли Кузнецова….думать, заботиться об обороне он оказался не способным. Нужно оценивать все по новому…”.

Но ведь в действительности все было иначе.

В бытность Н.Г. Кузнецова Главкомом ВМФ уже начались работы по оснащению кораблей ВМФ ракетным и ядерным оружием, был разработан и утвержден проект первой атомной подводной лодки и др.

19 октября 1954 года на Семипалатинском полигоне под руководством В.А. Малышева (в то время Министра среднего машиностроения) состоялось первое испытание ядерного заряда для боевого зарядного отделения торпеды калибра 533мм. Комиссию по испытаниям возглавлял И.В. Курчатов. От Минсудпрома присутствовал министр И.И. Носенко, от Военно-Морского Флота — контр-адмирал П.Ф. Фомин-начальник 6 управления ВМФ.

Именно Н.Г. Кузнецов высказал мысль, что флоту нужно иметь свой полигон для испытаний морского ядерного оружия, после чего и был создан Новоземельский полигон.

И уже 21 сентября 1955 года на этом полигоне был проведен первый испытательный подводный взрыв атомного боевого зарядного отделения для торпеды Т–5, но не пуском торпеды с подводной лодки, а БЗО было подвешено на глубине 12 метров под тральщиком и подорвано.

Испытания должны были проводиться под руководством Главкома ВМФ Н.Г. Кузнецова, но у него в мае случился инфаркт, и испытаниями руководил исполняющий его обязанности адмирал С.Г. Горшков.

Так что думал Н.Г. Кузнецов и о новом оружии и кораблях ВМФ, а не только о “классической артиллерии”.

(Первое же испытание пуском торпеды с атомным боевым зарядным отделением с подводной лодки на этом полигоне состоялось 10 октября 1957 года.

Стрельбу производила подводная лодка С–144 (проекта 613) 73-го отдельного дивизиона подводных лодок Северного флота. Командира лодки капитана 1 ранга Григория Васильевича Лазарева наградили за эти испытания орденом Ленина).

Правительственная комиссия по расследованию гибели линкора под руководством В.А. Малышева работала с вечера 29 октября по 04 ноября 1955года.

Напрашивается естественный вопрос: Можно ли за такой крайне ограниченный срок объективно разобраться в такой страшной трагедии, достоверно оценить все причины и факторы, приведшие к ней, и весь комплекс организационно-технических вопросов, связанных с этой самой тяжелой катастрофой в ВМФ?

Ответ я думаю должен быть однозначным - Нет!

По всей видимости, Комиссии были даны самые строгие установки по срокам ее проведения - на носу были ноябрьские праздники. Необходимо было быстро найти причину трагедии, установить виновных и найти “главного виновника”, которым заранее и был определен Н.Г. Кузнецов.

Последующий анализ материалов работы Правительственной комиссии после открытия доступа к этим материалам показал, что вся деятельность комиссии была твердо “запрограммирована”, и она ориентировалась в своей работе только на одну версию гибели линкора- подрыва его на неконтактной донной немецкой мине, оставшейся в Севастопольской бухте со времен войны.

В выводах доклада Правительственной Комиссии указано:

“ …2. Наиболее вероятной причиной подрыва линкора является взрыв под днищем корабля, в носовой ее части, немецкой донной мины типа RMH или LMB, оставшейся со времен Великой отечественной войны…”.

О возможности других версий трагедии говорится в докладе Комиссии вскользь и очень туманно:

“…нельзя полностью исключить, что причиной взрыва является диверсия…”.

Причем возможность этой версии не подкреплена в докладе никакими доказательствами за исключением ссылки, что “неудовлетворительная организация охраны водного района не исключает проникновение в бухту подводных диверсантов”.

Вину за эту “неудовлетворительную организацию”, а также за “неприятие организационно-технических мер по устранению конструктивных недостатков линкора в процессе его службы”, наряду с командованием ЧФ, в полной мере должен был разделить и бывший командующий ЧФ, член Комиссии по расследованию гибели линкора И.О. Главкома ВМФ С. Г. Горшков, назначенный после снятия Н.Г. Кузнецова Главкомом ВМФ.

(Ведь, например, боновые ворота в Севастопольскую бухту не закрывались по его личному указанию, отданному им еще в бытность Комфлотом, копия этого указания приведена в книге Б.А. Каржавина).

Но время и судьба распорядились иначе, его повысили в должности, и почти 30 лет он был Главкомом ВМФ.

Награждение погибших и оставшихся в живых моряков состоялось только через 30 лет после этой трагедии, и произошло уже после ухода С.Г. Горшкова с должности Главкома ВМФ.

Известны его слова: “Мы за аварии не награждаем…”

Да, за аварии действительно не награждают, а награждают за мужество и самоотверженность людей, которые борются с этой аварией.

Здесь довольно уместны слова известного писателя В.В. Конецкого: “Когда я слышу о героической борьбе с аварией, то невольно думаю: какая же сволочь заставила мучиться хороших людей”.

Чем объяснить упорное нежелание комиссии принять во внимание целый ряд существенных факторов, противоречащих принятой ей версии подрыва на немецкой мине, остается до настоящего времени одной из составляющих этой “проклятой тайны” гибели “Новороссийска”.

В составе Правительственной комиссии работало 2 экспертные комиссии:

- Экспертная комиссия по непотопляемости и живучести.

- Экспертная комиссия по определению причин и характера взрыва.

Первую комиссию возглавлял Чиликин Б.Г.- начальник ГУ надводных кораблей МСП СССР.

Вторую комиссию возглавлял Першин В.И.- контр-адмирал, директор ЦНИИ-45.

Первая экспертная комиссия подробно проанализировала все общекорабельные вопросы, конструктивные недостатки корабля, показала неблагополучное положение в части обеспечения его непотопляемости, непринятие командованием Черноморского флота, эскадры и линкора организационно-технических мер по устранению конструктивных недостатков корабля в процессе его службы, сделав такой вывод, что “все это привело к тому, что линейный корабль “Новороссийск”, находясь в строю, подвергался постоянной угрозе”.

Вторая же экспертная комиссия весьма поспешно установила, что под днищем корабля взорвалась немецкая донная мина.

Все другие мнения, прежде всего флотских специалистов–минеров (Марковского, Гавемана, Беляева и др.), просто игнорировались, на них оказывалось откровенное давление, что показал в своей книге Б.А. Каржавин, анализируя документы ее работы.

Заключения экспертной комиссии В.И. Першина в ЦВМА не обнаружено, имеются только частные заключения отдельных членов этой комиссии.

Несостоятельность “минной версии” подрыва линкора, принятой в качестве основной в докладе Правительственной комиссии, убедительно доказана на сегодняшний день целым рядом исследователей.

Остановимся на основных моментах, подтверждающих несостоятельность “минной версии”:

- характер и области локализации повреждений, полученные линкором “Новороссийск”, качественно отличаются от повреждений кораблей при неконтактном взрыве обычной мины, при котором в результате воздействия фронта ударной волны на корпус корабля и ее распространения через корабельные конструкции, в радиусе нескольких десятков метров срываются с фундаментов и выходят из строя механизмы, разрушаются корпусные конструкции, деформируется обшивка и расходятся ее швы.

Примером этому может послужить повреждения крейсера “Киров”, полученные 17 октября 1945 при его подрыве на немецкой донной мине (количество ВВ около 1100 кг.) на глубине 21 метр, когда он находился в Финском заливе, в районе Красногорского рейда.

В результате взрыва у крейсера на протяжении 40 метров (40-104 шпангоуты) было вдавлено днище корабля, от сотрясения треснул корпус турбины низкого давления, на участке от 1 до 155 шпангоутов вышли из строя дизель-генераторы, водоотливные и пожарные насосы, заклинило башню №2 и пр.

В случае линкора “Новороссийск” наблюдалась другая картина: все повреждения в основном локализованы между 33 и 50 шпангоутами, и направлены строго снизу вверх, практически все главные и вспомогательные механизмы вне зоны распространения струи взрыва сохранили работоспособность.

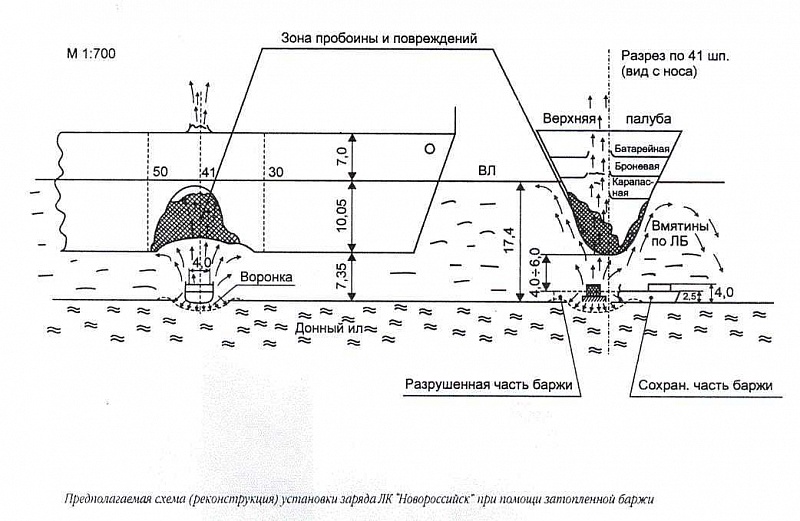

Схема прохождения взрыва через носовую оконечность

линкора “Новороссийск"

Одно сравнение характера повреждений должно было заставить комиссию задуматься, что основной причиной вряд ли мог быть взрыв донной мины типа RMH (LMB).

“Полученные повреждения линкора больше напоминают повреждения английских линейных кораблей “Вэлиент”, “Куин Элизабет”, немецкого линкора “Тирпиц” в результате действий подводных диверсантов в период 2-ой мировой войны”. (Е. Шубочкин, А.Колпаков, Б Каржавин “Гибель ЛК Новороссийск: Мина маловероятна” Морской сборник №10, 1992г.)

Комиссия должна была отметить, что взрыв носил необычный и нестандартный характер, а был направленным, и что повреждения линкора резко отличались от повреждений кораблей при их подрыве на обычной донной мине.

Кроме того, взрыв под линкором был двойной.

Подтверждением факта двойного взрыва служат документальные свидетельства участников событий, которые различили два толчка с коротким временным интервалом, не принятые во внимание при расследовании и не нашедшие отражения в материалах Правительственной комиссии.

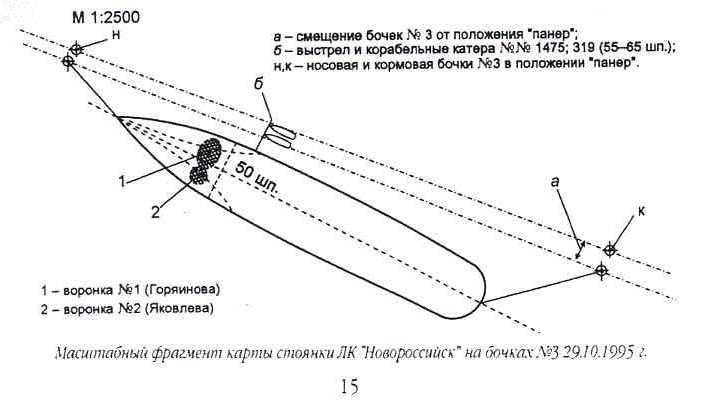

Под линкором были обнаружены две воронки.

Кроме того, свидетельством о втором взрыве служит и сейсмограмма (сейсмической станции Симферополь) взрыва 29 октября 1955 г. в 01ч. 30 мин.48,5 сек., на которой явно просматривается момент сложения колебаний первого и второго взрывов, обусловившее появление разрывов в сейсмограмме и ускоренное затухание колебательного процесса.

Но комиссия не обратила на это внимание или просто не захотела этого, и в ее докладе этот факт не нашел никакого отражения;

- сразу же после взрыва представителем Технического управления Черноморского флота Соколовой был сделан расчет, который показал, что для нанесения таких повреждений, которые получил линкор “Новороссийск” необходимо, чтобы тротиловый эквивалент донной мины составлял около 5 тонн.

В ряде поздних исследований гибели линкора показано, что для причинения тех разрушений, которые получил “Новороссийск” – сквозное пробитие корпуса от киля до верхней палубы, потребовалось бы около 2-5 тонн тротила, при размещении зарядов непосредственно у днища корпуса, или 12,5 тонн тротила, при размещении зарядов на дне, под линкором, на глубине 17,5 метра.

Убедительно доказано, что не могла немецкая донная мина RMH, имеющая заряд гексонита (смесь гексогена с нитроглицерином) массой 907,18 кг. (в тротиловом эквиваленте 1250-1330кг.), нанести такие повреждения линкору при ее взрыве на грунте.

В этом случае, как показывают все расчеты, у линкора было бы пробито только первое и второе днище, что подтверждается и экспериментальными данными, полученными при подрыве отсеков кораблей, производившихся в ВМС США и Англии. (А.Колпаков, Б Каржавин, Е. Шубочкин “Гибель ЛК Новороссийск: Мина маловероятна” Морской сборник №10, 1992г.).

В районе взрыва были предприняты поиски осколков мины, произведена промывка ила, но ничего найдено не было;

- взрыв под линкором “Новороссийск” был зафиксирован 29 октября 1955г., в 01ч.30мин.48.5сек всеми сейсмическими станциями Крыма.

1 ноября 1955г. экспертной комиссией Першина, в районе Бельбекского рейда, были произведены 2 экспериментальных взрыва отечественных мин АМД-1000, с массой ВВ, равной массе ВВ мины RMH.

Результаты эксперимента показали, что взрыв под линкором 29 октября 1955 года значительно сильнее обоих экспериментальных взрывов и имеет более сложный спектр колебаний. Амплитуда смещения почвы при реальном взрыве в два раза превосходила эту величину при экспериментальных взрывах.

Но и этот эксперимент не заставил комиссию подвергнуть сомнению подрыва линкора на немецкой мине;

- Комиссией не были сняты следы копоти от взрыва на конструкциях линкора, по которым можно было бы определить сразу тип ВВ и принадлежность его к ВВ, используемого в немецких минах.

Этого не было сделано, или Комиссия по каким-то причинам не захотела это сделать;

- Комиссия не приняла во внимание представленные ей данные о том, что все поднятые со дна Севастопольской бухты и разоруженные немецкие мины оказались небоеспособными.

Не был принят во внимание и тот факт, что тральные силы Черноморского флота проводили траление бухты, а также дважды проводилось бомбометание бухты с интервалом 70 и 30 метров, и при этом был зафиксирован только 1 взрыв мины от детонации. Всего было проведено 1006 сбросов глубинных бомб в бухте.

В период 1951-1953 гг. Севастопольскую бухту обследовали водолазы и обнаружили 5 немецких мин LBM и 19 мин типа RMH - все в неработоспособном состоянии.

В “Отчете по результатам разминирования неконтактных донных мин, произведенных на ЧФ в 1952 году” на основании разоружения 15 немецких мин RMH было указано, что все их электробатареи показали при нагрузке напряжение, равное нулю, и был сделан вывод, что батареи не могли обеспечить воспламенение детонатора мин для их подрыва. Но этот Отчет также не был принят во внимание Комиссией.

На якорные бочки №3, в районе которых произошел взрыв под линкором “Новороссийск”, с 1945 года становились на якорь и снимались с якоря линкор “Севастополь”-130 раз, с 1954 года линкор “Новороссийск” - 10 раз.

Согласно Справке от 29.10.55г. Штаба ЧФ, представленной Комиссии, в Севастопольской бухте при тралении и водолазном обследовании было уничтожено 42 неконтактные мины и 9 якорных мин, но в районе бочки №3, где стоял “Новороссийск”, мины ни разу не обнаруживались.

(Следует отметить, что после подрыва “Новороссийска” и завершения работы Правительственной комиссии Севастопольская бухта была вновь обследована, водолазы буквально прошли по дну, с интервалом в 1 метр. Было обнаружено 32 мины типа RMH и LMH, причем одна из них на расстоянии 300 метров от якорной бочки № 3. Мины также были уже не боеспособны).

Экспертная комиссия Першина упорно отстаивала минную версию. По ее заключению, отраженному в докладе Комиссии, указано, что неисправные донные мины, которые могут оставаться в илистом грунте способны под влиянием внешнего механического воздействия (например, потревоженными якорь цепью корабля) вновь приходить в опасное положение и взрываться под воздействием магнитного поля корабля.

Но эти “доводы” комиссии также не выдерживают критики по следующим причинам:

Приборы срочности немецких мин всегда были с установками выдержки времени кратными одному часу в пределах шести часов, или одним суткам в пределах 6 суток. Не было дробных установок часов или суток.

Поэтому, даже если и согласиться с недостоверным предположением, что мина могла быть “потревожена” якорь цепью корабля при его постановке на якорь, то прибор кратности мины, если бы он и сработал, то только с установленными в нем выдержками времени, т. е через 1час, или 1 сутки, а не в 01час 30минут.

Проведенные в ВМФ наблюдения за партией немецких трофейных батарей питания взрывных устройств, использовавших в немецких минах типа RMH, в количестве 244 шт., со сроком изготовления 1943-1944гг., показал, что через 9 лет все 100% батарей оказались небоеспособными и не могли привести в действие взрывное устройство М1 мины RMH.

Подробный анализ устройства немецких донных мин, в том числе и авиационных, которые немцы устанавливали в Севастопольской бухте, провели Ю. Веремеев. Ю Мартыненко с помощью немецкого специалиста в области морских мин В. Тамма, с использованием немецких документов по устройству и эксплуатации мины RMH (Ю.Веремеев, Ю. Мартыненко “Германская морская донная мина RMH ( Regular-Mine H)”.

Рис.1 Немецкая морская донная мина RMH со

взрывным устройством М1

В результате анализа устройства мины авторами убедительно доказано, что ни одна из мин типа RMH (LMH) уже не могла взорваться 29.10.1955 под линкором “Новороссийск” ни при каких обстоятельствах, за исключением единственного случая, если она использовалась в варианте “управляемой донной мины, взрываемой оператором с берегового пульта управления”.

При данном способе постановки мины, электроимпульс на электродетонатор (ЭД) мины должен подаваться по кабелю с берегового пульта управления, а мина в этом случае - просто заряд ВВ со вставленным в него ЭД, без взрывного устройства М1, источника питания, и может лежать на грунте неопределенно долго.

Рис.2 Немецкая морская донная мина RMH в варианте

управляемой донной мины, взрываемой оператором

с пульта управления. (К мине прикреплен трос с кабелем

для управления подрывом мины с берегового пульта)

Но представляется абсолютно нереальным, чтобы эти мины устанавливались немцами во время войны в Севастопольской бухте в таком варианте.

Мины в таком варианте могли устанавливаться для охраны своего побережья, входов в свои бухты и пр.

Если даже допустить эту гипотетическую возможность, то в случае “Новороссийска”, стоявшего на якорной стоянке №3, на расстоянии около 300 метров до Госпитальной стенки, здесь уже речь должна идти не о случайном подрыве мины, а тщательно подготовленной и проведенной возможной диверсии и управлении подрывом мины с берега.

Но все равно и в этом случае, при варианте подрыва одной донной мины с берега, линкор не мог бы получить бы таких катастрофических повреждений.

Для получения таких повреждений надо было собрать несколько таких ящичных немецких мин, и обеспечить их не обычный, а направленный подрыв.

Такой вариант диверсии принципиально возможен, но вопрос, кто и как его мог осуществить также может быть отнесен к одной из составляющих “проклятой тайны” гибели линкора;

- Комиссия не приняла во внимание наличие двух воронок на грунте под линкором “Новороссийск” и не провела анализ причин, в силу которых они могли образоваться.

30 октября 1955 года к месту взрыва с водолазного рейдового катера ВРД-62 спускался по воду опытный водолаз старшина 1 статьи Яковлев.

Он обнаружил воронку диаметром около 10 метров, глубиной 1-1,2 метра. Дно воронки состояло из уплотненного грунта без особых разрушений.

В его докладной записке указано:

“ В этом уплотненном грунте остались старые концы троса, кабеля и пр. По краям воронки грунт возвышается и состоит из жидкого ила. Полагаю, что характер воронки указывает, что взрыв произошел где-то выше и воронка образовалась от давления столба воды. В воронке твердого рваного грунта нет“.

На следующий день под воду спустилась группа водолазов под руководством лейтенанта Горяинова.

Они обследовали участок дна 100х70 метров и обнаружили рядом с воронкой Яковлева вторую воронку, размером 12х14 метров и глубиной 1,5метра.

На кромке воронки был найден лист железа 4х2 метра, толщиной 20 мм, лист “свежий” без обрастаний, т.е этот лист оказался на дне недавно.

Очень интересно, каким образом он оказался в месте взрыва????!!!

Было также обнаружено на дне, в районе взрыва, более 12 различных предметов. Привожу их по книге А.Н. Норченко “Проклятая тайна”:

− кабель, выступающий из грунта на 1-2метра

− две металлические трубы диаметром 10-15см

− бак металлический 1.2х2.5метра

− рваная часть баржи с лебедкой, длиной 8-9метров, выступающая над грунтом на 2.5-4 метра

− швеллерное железо

− железный ящик размерами 1.5х2.5 и др. предметы.

Все эти предметы находились на дне, но не под слоем ила.

Комиссия этот доклад водолазов не приняла внимание, хотя все обнаруженные на грунте предметы требовали тщательного анализа и оценки, не проявила интереса к обнаруженным в первой и во второй воронках кабелям, к рваной части баржи длиной 8-9 метров.

Не было проведено анализа, каким образом на дне под линкором образовались эти две воронки.

Казалось бы, экспертов комиссии должно было заинтересовать также то парадоксальное явление, которое повлек за собой взрыв немецкой донной мины, если они приняли эту версию:

- Мина взорвалась на грунте, грунт- жидкий и полужидкий ил, а на нем после взрыва образовались воронки глубиной всего 1-1,5 метра;

- В противоположную же сторону имеем: толщу воды 7,5 метра до днища линкора, прочные корабельные конструкции и листы металла общей толщиной в 13,6 см и все они пробиты на высоту до 18 метров - от киля линкора и до верхней палубы;

- Ведь ударная волна взрыва сферична и стремится распространиться в сторону меньшего, а не большего сопротивления.

При взрыве линкора видим, что практически вся энергия взрыва устремилась вверх. Это говорит, о том, что взрыв был строго направленный.

Как показали расчеты, глубина воронки при взрыве мины типа RMH на грунте должна быть в пределах 6,4-8,3 метра, в зависимости от плотности грунта. Воронка глубиной около 1 метра образуется при взрыве заряда ВВ массой 1—15кг. (Е. Шубочкин, А.Колпаков, Б Каржавин “Гибель ЛК Новороссийск: Мина маловероятна”.Морской сборник №10, 1992г.)

Видим, что указанные размеры воронок явно не совпадают с воронками, обнаруженными водолазами под “Новороссийском”.

По расчетам, для образования воронки на грунте с диаметром 10 и 14 метров масса заряда, размещенного на грунте, должна быть 270 и 740кг. тротила соответственно.

Но эти заряды, как мы уже убедились, не нанесли бы линкору полученных им повреждений, а могли бы только пробить двойное днище корабля.

Не могла донная немецкая мина RMH, лежавшая на грунте, причинить катастрофические разрушения линкору и оставить такую малую воронку на дне.

Размеры воронки при обычном взрыве (не направленном) мины на грунте и повреждения корабля – связанные между собой события, и должны быть или одинаково невелики или одинаково значительны.

Таким образом, можно еще раз констатировать, что заключение Правительственной Комиссии о взрыве под днищем линкора неконтактной донной немецкой мины типа RMH (LMH) просто ошибочно, или эта версия принята Комиссией преднамеренно.

Взрыв под линкором “Новороссийск” был не обычный стандартный, а носил направленный характер, пробивший от киля до верхней палубы корпус корабля и выбросивший на палубу значительное количество придонного ила.

Обнаруженная на дне вторая воронка – результат того, что придало взрыву направленный характер.

Многие авторы в своих публикациях говорят, что под “Новороссийском” произошел кумулятивный взрыв, что не совсем корректно.

Действительно кумулятивный эффект- это концентрация действия взрыва в одном направлении.

Но в кумулятивных боеприпасах (зарядах) направленность взрыва обеспечивается самой формой заряда, в нем имеется полость конической формы, вдоль которой происходит выброс продуктов взрыва и распространение ударной волны.

Кумулятивный заряд прожигает преграду, оплавляя при этом края пробоины.

При подрыве кумулятивного заряда диаметр пробоины получается в несколько раз меньше самого боеприпаса (заряда), что к случаю “Новороссийска”, где “площадь пробоины составляла около 150кв.м., с кромками, загнутыми во внутрь” никак не может относиться.

Факт, что края пробоины с “кромками, загнутыми во внутрь” однозначно свидетельствует о том, что взрыв произошел с внешней стороны и никаких внутренних диверсионных зарядов на линкоре, о чем говорят некоторые авторы, в районе взрыва не было.

В случае “Новороссийска” надо говорить об организации направленного подрыва заряда (ов).

На основании проведенных исследований, проведенных Б.А. Каржавиным и другими авторами, можно заключить, что произошел взрыв, по крайней мере, двух зарядов, обшей массой от 2 до 5 тонн, одного, непосредственно под днищем линкора, второго на некотором расстоянии от него, но не на грунте.

Кто и как осуществил эти направленные взрывы - главная составляющая “проклятой тайны” гибели линкора.

Комиссия имела документальные свидетельства участников событий, многие из которых подтверждали, что ощутили два взрыва (толчка), с коротким временным интервалом.

На сейсмограмме взрыва, произошедшего 29 октября 1955г. “явно просматривается момент сложения колебаний первого и второго взрывов, обусловившее появление разрывов в сейсмограмме и ускорение затухания колебательного процесса.

Превышение более чем в два раза амплитудных значений колебаний почвы при реальном взрыве по сравнению с экспериментальным позволяет оценить суммарный тротиловый эквивалент боеприпасов в 2000-2500 кг.

“Взрывы зарядов произошли с коротким временным интервалом, не превысившим десятых долей секунды… Учитывая этот короткий временной интервал между взрывами, еще различимый человеческим ухом (порядка 0,5 сек), и то, что

скорости распространения детонационной (2-3км/сек) и звуковой волн (340м/сек ) весьма различны, можно заключить, что взрывы произошли один за другим не за счет детонации второго заряда от первого, а каждый из зарядов устанавливался со своим высокоточным временным устройством… ” (О. Сергеев “Двойной взрыв”, Независимое военное обозрение № 25, 2002г.).

Не было и не могло быть, исходя из физики взрыва, никакой детонации внутреннего “диверсионного заряда”, который, по мнению ряда исследователей возможно был установлен в заваренной цистерне, в носовой части линкора, перед передачей его СССР в 1949 году. В случае детонации внутреннего диверсионного заряда человеческим ухом мог быть услышан только один взрыв.

Действительно на линкоре была такая загадочная цистерна. Как свидетельствует Э. Е. Лейбович - технический руководитель водолазных и кессонных работ про подъеме линкора, затем начальник АСС ЧФ:

«Линкор был построен с носом таранного типа. При модернизации в 1933-1937 годах итальянцы надстроили нос на 10 метров, снабдив его двоякообтекаемым буем для уменьшения гидродинамического сопротивления и повышения тем самым скорости хода. В месте сопряжения старого и нового носа был некий демпфирующий объем в виде наглухо заваренной цистерны».

Вот сторонники внутреннего взрыва и говорят о том, что в этот отсек и могли итальянцы заложить заряд ВВ. Но это был ведь 1937г.

После войны, в ходе переговоров о репарации кораблей до самого конца не было ясно, кому какие корабли достанутся и вряд ли было время у итальянцев для столь сложной операции.

Кроме того, линкор «Новороссийск», единственный из всех кораблей, шел в СССР с артбоезапасом, на его борту находилось 900 тонн артбоезапаса.

Не проще ли было итальянцам подложить детонационный заряд где-нибудь в артпогребе?

Кроме того, взрыв не мог произойти внутри корпуса корабля, так как при внутреннем взрыве более значительно разрушаются конструкции, расположенные в надводной части корабля, в то время как в данном случае разрушены в основном конструкции подводной части корпуса.

На сегодняшний день практически все авторы, которые занимаются проблемой гибели “Новороссийска”, связывают эту трагедию с диверсией и многие из них считают причастными к ней итальянских подводных диверсантов ”черного князя Боргезе”.

Кроме “итальянского следа” появлялись версии об английских подводных диверсантах, ну и, наконец, самая ошеломительная - это версия о причастности советских спецслужб (спецподразделений подводных пловцов ГРУ или КГБ), которую одним из первых опубликовал И.Л. Бунич (“Так кто же утопил “Новороссийск” - “Аргументы и факты” №№3-4, 1993г. и весьма художественно обрисовал в своей книге “Завещание Сталина или Д,Артаньян из НКВД” , СПб. 2003г.).

Версия о причастности наших спецслужб связана с намерением дискредитации Главкома ВМФ Н.Г. Кузнецова. “Нужно было громкое ЧП, чтобы выгнать Кузнецова и зарубить программу океанского флота. Жуков и Хрущев были одинаково безграмотными, а человеческие жизни для них мало чего значили”- так говорит И.Л. Бунич в своей книге.

Толчком к появившейся лавине версий о подводных диверсантах, конечно, послужило то, что Правительственная комиссия в своем докладе, только вскользь упомянув о возможности диверсии, не сделала ничего, чтобы попытаться как-то обосновать ее.

Б.А. Каржавин в книге “Гибель линейного корабля “Новороссийск” это объясняет так:

“Почему Малышев не рассматривал вариант диверсии? Видимо он был незнаком с действиями подводных диверсантов во время Второй мировой войны и послевоенными средствами для морских диверсий и мог предполагать только проникновение в Севастопольскую бухту подводной лодки и выпуск торпеды, исходя из упущений в охране базы и отсутствия признаков взрыва донной мины. Однако характер разрушений корпуса корабля и доклады об обнаруженных воронках исключали вариант выпуска торпеды”.

Так ли это было на самом деле, вряд ли мы узнаем.

Тем не менее, Малышев принял “минную версию” за основную. Хотя, как мне думается, для него - опытнейшего руководителя оборонных отраслей промышленности она, как говорят, была “шита белыми нитками”.

В.А. Малышев в ходе работы комиссии задал 1430 вопросов (Б.А. Каржавин это скурпулезно подсчитал по архивным документам).

Причем, характер вопросов свидетельствует о его великолепных знаниях вопросов теории устройства корабля, непотопляемости, живучести, организации корабельной службы и др.

Как говорит в своей книге А.Н. Норченко, он “растер в порошек весь тамошний адмиральский синклит”, во главе с В.А. Пархоменко - командующим Черноморским флотом, который своими неумелыми действиями усугубил трагедию линкора.

Но, видимо, установки, полученные В.А. Малышевым при назначении его Председателем Правительственной комиссии, поставили его в строго определенные рамки поведения - “быстро разобраться…, на флоте бардак, нужен главный виновник…”.

Этот виновник затем, сразу после завершения работы комиссии и был определен - им стал Н.Г. Кузнецов, а диверсионная версия гибели корабля прозвучала в докладе комиссии просто мимоходом.

Масла в огонь версии о диверсии подлил тот факт, что как выяснилось после открытия доступа к архивным документам этой трагедии, единственный экземпляр доклада Правительственной комиссии с грифом “совершенно секретно”, сохранившийся в ЦВМА Министерства обороны, не был подписан одним из ее членов - А.Шилиным, представителем КГБ СССР.

Причину, по которой доклад им не подписан, до настоящего времени установить не удалось.

Собирая материалы о гибели линкора “Новороссийск”, я нашел статью А. Черепкова “Молчание глубин” в журнале ФСБ России “Служба безопасности” №№3-4, 1996г.

Предисловие к статье, которое я приведу полностью, очень обнадежило меня в надежде, что приоткроется чуть–чуть “проклятая тайна” гибели корабля:

“Расследование, проведенное в те дни, по команде с самого высокого государственного мостика так и не ответило на вопрос, что же произошло с линкором “Новороссийск” на Севастопольском рейде.

А там, где нет ясности, непременно рождаются слухи и домыслы:

Правда-то дескать в том, что произошло, существует, да Гэбешники ее прячут в своих сейфах.

Что же откроем этот пресловутый сейф. Извлечем из него материалы следственного дела….”.

Но при прочтении статьи, к сожалению, тайна не приоткрылась.

А. Черепков считает за наиболее правдоподобную диверсионную. версию– “линкор уничтожили подводные диверсанты”, и ссылается на то, что в зарубежной печати промелькнуло сообщение о награждении группы офицеров итальянских ВМС высокими наградами, что “может со временем документы, открывающие правду где-нибудь, когда-нибудь всплывут - за давностью времени при смене исторических и политических приоритетов. Но может статься, что правды мы никогда не узнаем”.

Как видим, здесь опять предполагаемый “итальянский след”.

В исследованиях ряда авторов (А.Норченко, О.Сергеев, Ю. Еремеев и др.) приводятся возможные версии организации диверсионного направленного подрыва зарядов, которые могли нанести кораблю громадные повреждения, приведшие к гибели.

Под днищем линкора, с учетом его осадки, было 7.25 метров воды до начала илистого грунта различной структуры. Истинная же глубина в районе якорной стоянки № 3 была 38 метров, что и позволило линкору опрокинуться вверх килем, а затем в 22.00 29 октября 1955 полностью скрыться под водой.

Первая возможная версия организации диверсии ( А. Норченко)

В районе взрыва, на дне, как мы помним, была обнаружена “рваная часть баржи с лебедкой, длиной 8-9 метров, шириной 4 метра, выступающая из грунта на 2.5- 4 метра”, т.е до днища линкора - 3-5 метров.

На барже вполне можно было разместить заряды ВВ, обшей массой 2-2.5тонны и более.

При этом взрыв становится уже не донным, а придонным и практически под самым днищем линкора (до днища линкора остается 3-5метра).

“Железный лист без обрастаний” размеров 4х2метра, толщиной 20мм мог быть использован для лучшего экранирования зарядов от дна и придания взрыву направленного характера вверх.

Как нетрудно подсчитать вес этого листа составляет около 1,2 тонны.

Доставить такое значительное количество ВВ (более 2-х тонн) к барже под водой и подтащить к ней лист железа, таких размеров и веса, явно не под силу подводным диверсантам…

Отсюда следует вывод, что такая операция, если она проводилась, то осуществлялась надводным путем, с последующим затоплением этой ржавой баржи в районе якорной стоянки № 3

В Севастопольской бухте, в районе Инкермана и Черной речки ржавых барж было более чем достаточно. Естественно, что эта операция должна была быть проведена в ночное время и выполнена заранее.

Остатки кабеля, найденные в первой и второй воронках, вполне могли быть остатками кабеля, по которому передан сигнал (импульс) на подрыв зарядов.

Также, чисто теоретически, такая операция могла быть осуществлена диверсионной сверхмалой подводной лодкой типа английской подводной лодки Х-6, о которых будет рассказано ниже.

А.Н. Норченко, сопоставив имеющиеся документы по взрыву линкора и обнаруженные на дне воронки различные предметы в районе его стоянки на бочках №3, приводит возможную схему установки зарядов под линкором “Новороссийск” (Рис.3) и расположения воронок от взрыва относительно корпуса линкора (Рис.4).

Рис.3

Рис.4

Сам процесс этих взрывов мог выглядеть следующим образом:

Первый подрыв заряда произошел ближе к левому борту линкора (воронка №2 на Рис.4).

Создана им в воде каверна аккумулировала энергию взрыва второго заряда и придала ему более направленный характер.

Незначительная глубина и сглаженность воронок как раз и говорят о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от грунта, равном высоте затопленной баржи. т.е были реализованы придонные направленные взрывы.

Вторая диверсионная версия (О. Сергеев) взрыва может быть связана с бесследным исчезновением после взрыва штатного линкоровского баркаса № 319 и командирского катера № 1475, стоявших под выстрелом, с правого борта линкора (показаны на рис. 4 – б), на расстоянии 10—15 метров от борта. С учетом материалов, приведенных у Б.А. Каржавина, рассмотрим эту версию.

Из объяснительной записки помощника командира линкора капитана 3 ранга Сербулова от 30.10.55г.:

“ … Услышав взрыв, через 2-3 минуты вышел на ют. Следуя к месту взрыва, со шкафута увидел, плавающих людей… и там же обнаружил, что под правым выстрелом нет ни катера № 1475 и баркаса № 319..”

Факту исчезновения катера и баркаса комиссия также не придала никакого значения, хотя все первые доклады о взрыве были связаны с тем, что взорвались какие-то бензиновые емкости.

Из объяснительной записки Командующего флотом Пархоменко, представленной им Комиссии: “ … Примерно в 01.40 мне позвонил на квартиру ОД флота (оперативный дежурный- sad39.) капитан 3 ранга Ксенофонтов и доложил, что в 01.30 на линкоре Новороссийск взорвались бензиновые цистерны..”

Но никакого бензина в носовой части линкора не было, бензин был в катере №1475.

Комиссия почему-то приняла версию о пожаре на катере, причем, считая, что он стоял не у своего места, под правым выстрелом, а у форштевня линкора, не обратила внимания на этот запах бензина после взрыва.

Напрашивается же вполне логический вывод, что бесследное разрушение катера и баркаса могло произойти при подводных взрывах зарядов, и произошедшего при этом подрыва бензо-воздушной смеси.

Это и привело к появлению запаха бензина, и первому докладу о взрыве бензиновой цистерны.

Заряды ВВ возможно могли быть размешены на баркасе № 319.

Баркас № 319 имел водоизмещение около 12 тонн, длина -12 метров, ширина-3,4 метра, высота борта-1,27 метра. Эти размерения вполне позволяли на нем разместить заряды массой до 2,5 тонн и более (предположим 2 или более авиационные фугасные бомбы типа ФАБ-1000), а также “лист железа без обрастаний” весом 1.2 тонны, для придания взрывам направленности вверх.

Если баркас № 319 во время выхода линкора в море 28 октября 1955 года не поднимался на его борт, а оставался на шлюпочной базе линкора в Севастопольской бухте, (а у линкора “Новороссийск” была такая база), то он вполне мог быть “заряжен” таким количеством ВВ заранее, а затем просто притоплен у борта линкора.

В этом случае, на мой взгляд, версия с размещением заряда (с листом железа) на баркасе имеет право на существование.

Командирский катер № 1475 и последний баркас, доставивший на линкор, возвращающихся матросов, увольняемых на берег, возвратились 29 октября в 00.30 .

До взрыва линкора в 01.30 оставался всего 1 час, вряд ли в этом случае можно было подготовить баркас № 319 (если он участвовал в доставке увольняемых) и катер к взрыву, учитывая значительное количество ВВ, которое необходимо было скрытно разместить, а затем и подтопить эти плавсредства..

Также отметим, что команды с бесследно исчезнувшего баркаса и катера чудесным образом спаслись и были подняты спасателями из воды, уже после взрыва линкора.

Следующей возможной схемой, диверсионного подрыва линкора может быть следующая (Ю. Веремеев “Размышления о гибели линкора “Новороссийск”):

Один заряд (основной), с количеством ВВ не менее 1000кг. подвешивается практически вплотную к днищу, второй заряд - вспомогательный (или несколько зарядов) размещаются на некотором удалении от днища корабля. Первыми подрываются вспомогательные заряды, а затем через несколько сотых секунды подрывается основной заряд.

Ударная волна вспомогательных зарядов не позволяет ударной волне основного заряда уйти вниз, а направляет ее в основном вверх.

Воронки на грунте в этом случае - следы от подрыва основного и вспомогательного зарядов.

Но следует отметить, что известная практика действия подводных диверсантов, как английских так и итальянских, во время Второй мировой войны не предполагала подвешивания под корпусом корабля таких больших зарядов.

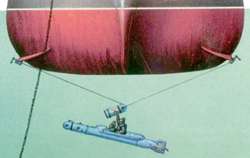

Итальянские подводные диверсанты из 10–ой флотилии МАС на управляемых торпедах (“Майале”) подвешивали под днищем боевые зарядные отделения весом всего около 300 кг. Так они действовали, проводя диверсии в Александрии 19 декабря 1941 года, повредив 2 английских линейных корабля (“Куин-Элизабет” и “Велиэнт”) и в Гибралтаре в 1941-1943гг. ( Рис.5).

Рис.5

Так в годы второй мировой войны итальянские диверсанты управляемых торпед крепили подрывные заряды к подводной части корпусов кораблей – они подвешивались на тросе под днищем в районе наиболее уязвимых частей корабля, машинного и котельного отделений.

Итальянская управляемая торпеда “Майале”

Заряды подвешивались за боковые кили кораблей с помощью специальных зажимов, именуемых ”сержантами”.

Надо между тем отметить, что боковые кили на линкоре “Новороссийск” в районе взрыва (30- 50 шпангоуты) отсутствовали.

Английская сверхмалая подводная лодка “X-6”, длина которой составляла 16 метров, диаметр- 2 метра, полное водоизмещение- 30 тонн, доставленная на буксире подводной лодкой “Стабборн” к Кофиорду (Северная Норвегия), 22 сентября 1943 г. сумела сбросить на грунт, прямо под корпусом немецкого линкора “Тирпиц” два боевых заряда общим весом порядка 4-х тонн. Взрыв этих зарядов причинил линкору значительные повреждения и вывел его из строя на полгода.

Главным оружием подводных лодок английских сверхмалых подводных лодках типа “Midget Submarine” при подрыве линкора “Тирпиц действительно были два металлических контейнера, устанавливаемые вдоль бортов подводной лодки, в этих контейнерах находилось по 2 тонны ВВ, со встроенным часовым механизмом.

Отделялись контейнеры от подводной лодки специальным устройством из одного из отсеков лодки, когда она подходила под самое днище подрываемого корабля, и сбрасывались на грунт (ведь диаметр ее корпуса был всего около 2-метров), а не водолазом- подрывником.

Еще одной диверсионной версией может быть установка под днищем линкора магнитных мин.

Но надо, наверное, было иметь около сотни подводных диверсантов- пловцов, несущими на себе под водой магнитную мину, чтобы создать заряд под днищем около 2 тонн.

Например, итальянские подводные пловцы из “отряда Гамма”, входящего в Х флотилию МАС, при проведении диверсий во время Второй мировой войны транспортировали на себе заряды типа “Миньятта” или “Баулетти” общим весом не более 12 кг.

Какой их этих возможных способов мог быть реализован, также как и вопрос об организаторах и исполнителях диверсии по-прежнему остается “проклятой тайной” гибели линкора.

Конец 1 части. Продолжение следует.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)