–†–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–µ —В–∞–є–љ—Л –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–µ–ї–Є–є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Л –Э–∞ —О–ґ–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞, –≤ 15 –Ї–Љ –Њ—В –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П, –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ—Л—Б–∞–Љ–Є –§–Є–Њ–ї–µ–љ—В –Є –Р–є—П, —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –Ъ—А—Л–Љ–∞- –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞ —Б –µ–µ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–Ј–Ї–Њ–є –ї–µ–љ—В–Њ–є –≤–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л–µ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Є –Њ—В–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В –Љ–Њ—А—П —Г–Ј–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ —Б –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П

–Ы–µ–≥–µ–љ–і—Л –≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є, —З—В–Њ –і–ї—П –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Є –Є—Е –Ј–∞—Е–Њ–і–µ –≤ –±—Г—Е—В—Г –≥–Њ—А—Л —А–∞–Ј–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –±–Њ–≥–Њ–≤.

–Т—Е–Њ–і –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї—Г—О –±—Г—Е—В—Г

–Т—Е–Њ–і –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї—Г—О –±—Г—Е—В—Г  –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П –±—Г—Е—В–∞

–С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П –±—Г—Е—В–∞ –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Л - —В–∞–≤—А—Л. –£–ґ–µ –≤ VII-VIII –≤–≤. –і–Њ –љ. —Н. –Ј–і–µ—Б—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —А–∞–љ–љ–µ—В–∞–≤—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ.

–Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –і–∞–ґ–µ, —З—В–Њ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞ - —Н—В–Њ –Є –±—Л–ї –њ–Њ—А—В –ї–Є—Б—В—А–Є–≥–Њ–љ–Њ–≤ –Ы–∞–Љ–Њ—Б–∞ - –њ–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ–Њ–≤-–ї—О–і–Њ–µ–і–Њ–≤, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї—Б—П –Ю–і–Є—Б—Б–µ–є –Є –µ–≥–Њ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Є–є.

–Ф—А–µ–≤–љ–Є–µ –≥—А–µ–Ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г "–°—О–Љ–±–Њ–ї–Њ–љ –ї–Є–Љ–љ–µ" - "–С—Г—Е—В–∞ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤, –њ—А–µ–і–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є".

–° XIV –≤–µ–Ї–∞ —Н—В–Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–µ–є –≥–µ–љ—Г—Н–Ј—Ж–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –І–µ–Љ–±–∞–ї–Њ, –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В—Л, –∞ –Є—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –І–µ–Љ–±–∞–ї–Њ.

–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –І–µ–Љ–±–∞–ї–Њ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–µ ( –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞)

–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –І–µ–Љ–±–∞–ї–Њ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–µ ( –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞)

–љ–∞ –≤—Е–Њ–і–µ –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї—Г—О –±—Г—Е—В—Г –Т 1475 –≥–Њ–і—Г –µ–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є —В—Г—А–Ї–Є, –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤ –≤ –С–∞–ї—Л–Ї-–Ѓ–≤–µ -"–†—Л–±—М–µ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ", —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ ¬Ђ–С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г¬ї.

–Т 1774 –≥. –њ–Њ –Ъ—О—З—Г–Ї-–Ъ–∞–є–љ–∞—А–і–ґ–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г —В—Г—А–Ї–Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г,

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –њ–Њ–і –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ—А–Њ–љ—Г –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В–µ —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

–Ф–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Њ—В —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –і–µ—Б–∞–љ—В–Њ–≤ —Б 1776 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Є–Ј —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞–љ—В–Є–Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–є –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е –≠–≥–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П.

–Т 1787 –≥–Њ–і—Г –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ II, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Я–Њ—В–µ–Љ–Ї–Є–љ–∞, –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –Ї–Њ–љ–љ—Л–є –Њ—В—А—П–і "–∞–Љ–∞–Ј–Њ–љ–Њ–Ї" –Є–Ј 100 –±–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Є—Е –≥—А–µ—З–∞–љ–Њ–Ї.

–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –±–∞–Ј–Њ–є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї.

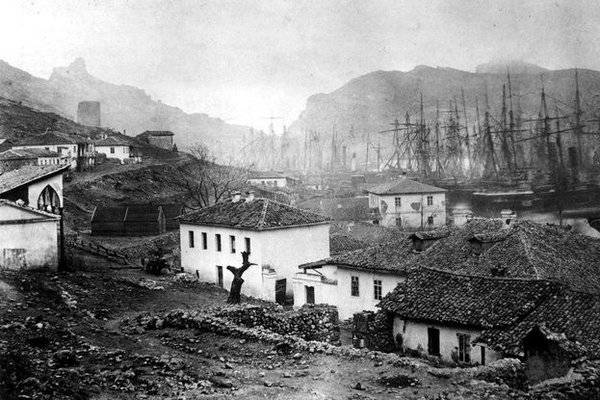

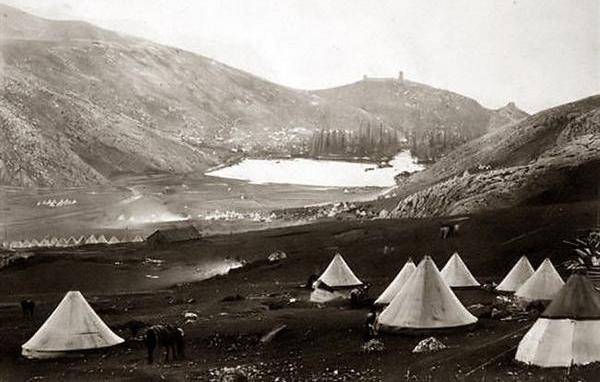

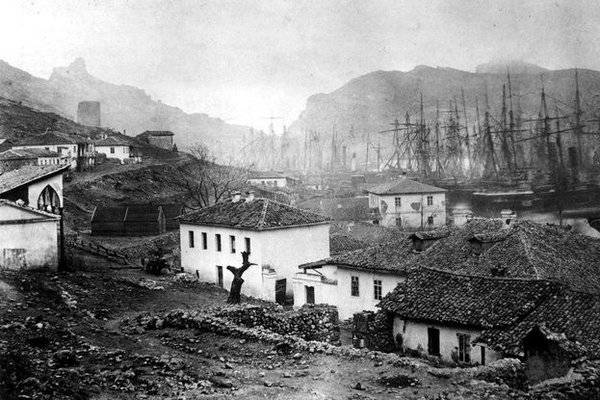

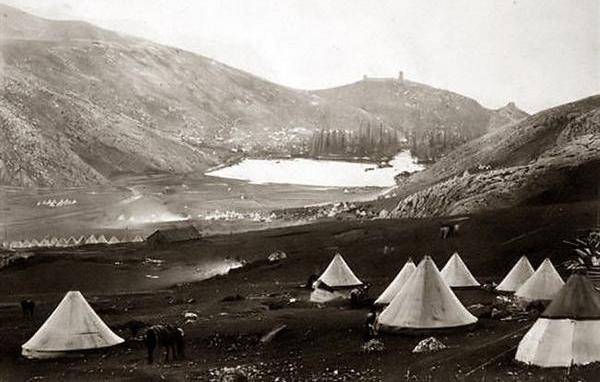

–Э–∞ —Н—В–Є—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е –≤–Є–і–љ—Л –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1854-1855–≥–≥. –Є —И–∞—В—А—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ґ–Є–ї–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л.

–Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, —Б–Њ–±–Є—А–∞—П—Б—М, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Є—Е –Ї—А–∞—П—Е, –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –њ–µ—А–≤—Г—О –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Г—О –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ–є –≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–Ъ–∞–Ї –≥–ї–∞—Б–Є—В –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —В–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Љ—С—А–Ј–ї–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, —З—В–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–Є –≤—П–Ј–∞–љ—Г—О —И–∞–њ–Ї—Г (—Б –њ—А–Њ—А–µ–Ј—М—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –≥–ї–∞–Ј) —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ - ¬Ђ–С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞¬ї. –Ч–Є–Љ–∞ 1854вАФ1855 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є, –∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П –Ј–Є–Љ–љ–µ–≥–Њ –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ ¬Ђ–Я—А–Є–љ—Ж¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї —Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Є–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —И—В–Њ—А–Љ–∞.

–Ч–∞—В–µ–Љ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞ –љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞—Е–Њ–ї—Г—Б—В–љ—Л–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–Љ –Є –ї–Є—И—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–Љ –Ї—Г—А–Њ—А—В–Њ–Љ. –°—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –і–∞—З–Є –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ –Є –У–∞–≥–∞—А–Є–љ–∞, –≥—А–∞—Д–∞ –Э–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ–∞, –≤–Є–ї–ї–∞ –Ї–љ—П–Ј—П –Р–њ—А–∞–Ї—Б–Є–љ–∞ –Є –і—А., –≤ 1888 –≥. –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞ –≥—А—П–Ј–µ–ї–µ—З–µ–±–љ–Є—Ж–∞.

–Ч–і–µ—Б—М –ї—О–±–Є–ї –±—Л–≤–∞—В—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Р.–Ш.–Ъ—Г–њ—А–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–ґ–µ –Ї—Г–њ–Є–ї –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ—Б–µ–ї–Є—В—М—Б—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Р.–Ш. –Ъ—Г–њ—А–Є–љ—Г —Б—В–Њ–Є—В —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–° 1924 –≥–Њ–і–∞ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –±–∞–Ј–Њ–є –і–ї—П –≠–Я–†–Ю–Э–∞ (–≠–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П), —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–∞ ¬Ђ–Я—А–Є–љ—Ж¬ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —П–Ї–Њ–±—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ. –Я–∞—А–Њ—Е–Њ–і –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї —Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Э–Њ –≤–Њ—В –≤ 50-–µ –≥–Њ–і—Л –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Є –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В —Б –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—А—В —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –∞ –≤—К–µ–Ј–і –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –і–∞–ґ–µ –і–ї—П –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П (–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞) —Б—В–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–Љ —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ-–њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л.

–Р –≤–Є–љ–Њ–є —Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В–∞–ї–∞ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П –±—Г—Е—В–∞ –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–µ –µ–µ –≥–Њ—А—Л, –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е - –≥–Њ—А–µ –Ґ–∞–≤—А–Њ—Б, –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В—Л, –Є –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–є –Ю–±—К–µ–Ї—В.

–У–Њ—А–∞ –Ґ–∞–≤—А–Њ—Б –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В—Л( –Т–љ–Є–Ј—Г –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –±–∞—И–љ–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –І–µ–Љ–±–∞–ї–Њ )

–У–Њ—А–∞ –Ґ–∞–≤—А–Њ—Б –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В—Л( –Т–љ–Є–Ј—Г –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –±–∞—И–љ–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –І–µ–Љ–±–∞–ї–Њ )

–≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –≤ –°–°–°–† –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –±–∞–Ј–∞ –і–ї—П —Г–Ї—А—Л—В–Є—П, —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ–∞—П –Њ—В –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ю–љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М —Б —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—А —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 90-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, —В. –µ. –і–Њ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –°–°–°–†.

–Т –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М 155-—П –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–∞—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж—Б–Ї–∞—П –Њ—А–і–µ–љ–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

–Т 1967 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ–∞ –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ 14 –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

–Т –Є—О–љ–µ 1952 –≥. –°–Њ–≤–µ—В –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –°–°–°–† –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ю–±—К–µ–Ї—В–∞ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В—Л, –≤ –≥–Њ—А–µ –Ґ–∞–≤—А–Њ—Б.

–Ф–ї—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ю–±—К–µ–Ї—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ю–±—К–µ–Ї—В 825 –У–Ґ–°¬ї (–У–Ґ–°- –≥–Є–і—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ) –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ528.

–°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–µ–ї–Њ—Б—М –Ї—А—Г–≥–ї–Њ—Б—Г—В–Њ—З–љ–Њ –њ—П—В—М—О –Ј–∞–±–Њ—П–Љ–Є, –±—Г—А–Њ–≤–Ј—А—Л–≤–љ—Л–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ. –° –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –±—Г—А–Є–ї–Є—Б—М —И—Г—А—Д—Л. –Т –љ–Є—Е –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В—Л–є –Ј–∞—А—П–і, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ—А–Њ–і—Г –љ–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ. –У—А—Г–љ—В –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є, –Є –≤–љ—Г—В—А–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П —И—В–Њ–ї—М–љ–Є —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –±–µ—В–Њ–љ–љ—Г—О –Њ–њ–∞–ї—Г–±–Ї—Г. –Т—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ —Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—А–Њ–і—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј —И—В–Њ–ї—М–љ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –Ї–∞–љ–∞–ї, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —Б–≤—Л—И–µ 200 —В—Л—Б. –Ї—Г–±–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ (–њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ 40 —В—Л—Б. –±–Њ–ї—М—И–µ–≥—А—Г–Ј–љ—Л—Е ¬Ђ–Ъ–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤¬ї). –Ґ–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –Њ–±–і–µ–ї–Ї–Є —Б—В–µ–љ –Є —Б–≤–Њ–і–Њ–≤ –±–µ—В–Њ–љ–Њ–Љ –Љ–∞—А–Ї–Є ¬Ђ–Ь 400¬ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ 1.5 –Љ.

–Ш –љ–∞–і –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–µ—В—Б—П —Б–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ—А–Њ–і–∞ –≥–Њ—А—Л –Ґ–∞–≤—А–Њ—Б —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ 120 –Љ. –Ю–±—Й–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 15 —В—Л—Б—П—З –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л—Е –Љ–µ—В—А–Њ–≤.

–Я–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Ї—В –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ—И–µ–ї –≤ —Б—В—А–Њ–є –≤ 1961 –≥–Њ–і—Г.

–Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П:

-

–Ю–±—К–µ–Ї—В 825 –У–Ґ–° (¬Ђ–≥–Є–і—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї), –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є–є –≤ —Б–µ–±—П —Б–њ–µ—Ж—Ж–µ—Е —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ —Б —Б—Г—Е–Є–Љ –і–Њ–Ї–Њ–Љ –і–ї—П —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, —Г–Ї—А—Л—В–Є–µ –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –°–њ–µ—Ж—Ж–µ—Е —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –±—Л–ї —Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –і–ї—П –і–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ –Р615, 613, 613–Т, 633, 633–†–Т, 644;

- –Ь–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М вАУ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –і–ї—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є —В–Њ—А–њ–µ–і;

- –Ю–±—К–µ–Ї—В 820 вАУ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–∞–Ј–∞ –і–ї—П —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П, —Б–±–Њ—А–Ї–Є –Є –≤—Л–і–∞—З–Є —Б–Є–ї–∞–Љ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —П–і–µ—А–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є;

- –Ґ–Њ–њ–ї–Є–≤–љ–Њ–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–µ, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ –љ–∞ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 10—В—Л—Б.—В. –≥–Њ—А—О—З–µ-—Б–Љ–∞–Ј–Њ—З–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤.

–Т–љ—Г—В—А–Є –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –≤–Њ–і–љ—Л–є –Ї–∞–љ–∞–ї, –њ—А–Њ—А–µ–Ј–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ –і—Г–≥–µ –≥–Њ—А—Г –Ґ–∞–≤—А–Њ—Б –љ–∞—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М. –Ю–љ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ—П–љ–Ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ —Г–Ї—А—Л—В–Є–Є –Є —Б–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –Є—Е –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. –Т –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П - –і–ї—П –≤—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≤ —Б—Г—Е–Њ–є –і–Њ–Ї.

–Я–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л –Ї–∞–љ–∞–ї–∞: –і–ї–Є–љ–∞- 608 –Љ, –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ (–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є) вАУ 8 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ вАУ –Њ—В 10 –і–Њ 24 –Љ.

–Т –≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –Ї–∞–љ–∞–ї–µ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П –і–Њ 7 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї.

–Э–∞ —Б–љ–Є–Љ–Ї–µ –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –≤–Њ–і–љ—Л–є –Ї–∞–љ–∞–ї, –Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ -–≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –Ї–∞–љ–∞–ї–∞

–Э–∞ —Б–љ–Є–Љ–Ї–µ –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –≤–Њ–і–љ—Л–є –Ї–∞–љ–∞–ї, –Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ -–≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –Ї–∞–љ–∞–ї–∞  –Т—Е–Њ–і –≤ –Ї–∞–љ–∞–ї —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В—Л

–Т—Е–Њ–і –≤ –Ї–∞–љ–∞–ї —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В—Л  –Т—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –≤ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ

–Т—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –≤ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ –Т—Е–Њ–і –≤ –Ї–∞–љ–∞–ї –Є –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї–Є—Б—М –±–∞—В–Њ–њ–Њ—А—В–∞–Љ–Є (–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞—В–≤–Њ—А–∞–Љ–Є), –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –Є–Ј —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–Є—И–Є –≤ —Б–Ї–∞–ї–µ, –Ю–±—Й–Є–є –≤–µ—Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–Њ–њ–Њ—А—В–∞ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 120-150 —В–Њ–љ–љ.

–°–љ–∞—А—Г–ґ–Є –≤—Е–Њ–і –Є –≤—Л—Е–Њ–і –≤ –Њ–±—К–µ–Ї—В –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ–∞—П —Б–µ—В—М –њ–Њ–і —Ж–≤–µ—В —Б–Ї–∞–ї—Л, –і–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П –і–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П –≤–Њ–і—Л.

–Т—Е–Њ–і –≤ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–є –Ї–∞–љ–∞–ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ—В –≥–Њ—А—Л –Ґ–∞–≤—А–Њ—Б –Њ—В–і–µ–ї—П–ї–∞ –≤–Њ–і–љ–∞—П –≥–ї–∞–і—М –±—Г—Е—В—Л —И–Є—А–Є–љ–Њ–є –≤—Б–µ–≥–Њ 300вАУ400 –Љ.

–Э–Њ –≤—Е–Њ–і —Н—В–Њ—В (–Ї–∞–Ї, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –≤—Л—Е–Њ–і –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –±—Г—Е—В—Л) –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Ї—А—Л—В –Њ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є—Е –≤–Ј–Њ—А–Њ–≤, –Ј–∞–Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ –±—Г—В–∞—Д–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є —Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—А–Њ–і–Њ–є, –Ј–∞–і—А–∞–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–Љ–Є —Б–µ—В—П–Љ–Є.

–Я–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–є –Ї–∞–љ–∞–ї ( —Б–ї–µ–≤–∞ –Ј–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б—Г—Е–Њ–є –і–Њ–Ї)

–Я–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–є –Ї–∞–љ–∞–ї ( —Б–ї–µ–≤–∞ –Ј–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б—Г—Е–Њ–є –і–Њ–Ї) –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –≥–Є–і—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –±—Л–ї —Б—Г—Е–Њ–є –і–Њ–Ї –і–ї–Є–љ–Њ–є вАУ 102 –Љ. —И–Є—А–Є–љ–Њ–є вАУ 10 –Љ, –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є вАУ 8 –Љ, –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –≤–Њ–і–Њ–љ–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ—Л–Љ –Ј–∞—В–≤–Њ—А–Њ–Љ (–Љ–∞–ї—Л–Љ –±–∞—В–Њ–њ–Њ—А—В–Њ–Љ).

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–∞–љ–∞–ї —Б —Б—Г—Е–Є–Љ –і–Њ–Ї–Њ–Љ, –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ –Љ–∞–ї—Л–Љ –±–∞—В–Њ–њ–Њ—А—В–Њ–Љ ( –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞)

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–∞–љ–∞–ї —Б —Б—Г—Е–Є–Љ –і–Њ–Ї–Њ–Љ, –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ –Љ–∞–ї—Л–Љ –±–∞—В–Њ–њ–Њ—А—В–Њ–Љ ( –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞) –Я—А–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –≤ –і–Њ–Ї –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –Љ–∞–ї—Л–є –±–∞—В–Њ–њ–Њ—А—В –і–Њ–Ї–∞, –≤–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г –≤ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–і–Њ–є –і–Њ–Ї, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –±–∞—В–Њ–њ–Њ—А—В –Є –Њ—В–Ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–і—Г –Є–Ј –і–Њ–Ї–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –љ–∞—Б–Њ—Б–Њ–≤.

–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤ –і–Њ–Ї–µ

–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤ –і–Њ–Ї–µ –Т—Е–Њ–і –≤ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤—Е–Њ–і—Л –≤–Њ –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Г–і–∞—А–љ—Л–µ –Є –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–≤–µ—А–Є, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –Є –ї—О–і–µ–є –Њ—В —Г–і–∞—А–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–љ—Л —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–∞.

–Ф–≤–µ—А–Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Њ–Љ –Є–ї–Є –≤ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –і–≤–µ—А–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤—А—Г—З–љ—Г—О.

–Ю–±—К–µ–Ї—В ¬Ђ820¬ї -–†–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–∞–Ј–∞ –Т–Ь–§. –С—Л–ї–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—О –≤ 1959–≥–Њ–і—Г.

–≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Ї—В, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є –њ–Њ –њ—А–Є–µ–Љ—Г, —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—О, –Є –≤—Л–і–∞—З–Є —П–і–µ—А–љ—Л—Е –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≤ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є —З–∞—Б—В–Є —Д–ї–Њ—В–∞.

–Ф–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –Ю–±—К–µ–Ї—В –±—Л–ї —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ј–Њ–љ—Л –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А—Л (–њ–Њ—В–µ—А–љ—Л), —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞, —Б–±–Њ—А–Њ—З–љ—Л–µ –Ј–∞–ї—Л, –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ–Њ-—А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –Є –њ—А.

–Т—Е–Њ–і—Л –≤ –Ю–±—К–µ–Ї—В –Є –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ (–њ–Њ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А—Г - –њ–Њ—В–µ—А–љ–µ) –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї—Б—П –і–≤—Г–Љ—П —В–Є–њ–∞–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В - –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Г–і–∞—А–љ—Л–Љ–Є –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–Љ–Є –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–љ—Л–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —И–ї—О–Ј–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–∞–Љ–µ—А–∞–Љ–Є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Г—О –Ј–∞—Й–Є—В—Г –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –Ю–±—К–µ–Ї—В–∞ –Њ—В –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–∞.

–Э–∞ –Ю–±—К–µ–Ї—В–µ –±—Л–ї –≤–≤–µ–і–µ–љ –Њ—Б–Њ–±—Л–є —А–µ–ґ–Є–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Т—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б —П–і–µ—А–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ–Њ-—А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ, —Б–Њ —Б—В—А–Њ–ґ–∞–є—И–Є–Љ —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Є —А–∞–і–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є.

–Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Г–і–∞—А–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є ( –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –≤–Є–і–љ—Л- –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є)

–Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Г–і–∞—А–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є ( –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –≤–Є–і–љ—Л- –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є) –≠—В–Є –і–≤–µ—А–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ—Б–Њ–±—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е. –Ф–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В—М –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Г–і–∞—А–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –≠—В–Њ—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –і–≤–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є.

–Ф–∞–ї–µ–µ –љ–∞ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ю–±—К–µ–Ї—В–∞ 820.

–Т–љ—Г—В—А–Є –Ю–±—К–µ–Ї—В–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —А–µ–ї—М—Б–Њ–≤—Л–µ –њ—Г—В–Є –і–ї—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —В–µ–ї–µ–ґ–µ–Ї.

–Т–Њ—В —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А (–њ–∞—В–µ—А–љ–∞) —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В –Ю–±—К–µ–Ї—В 820 —Б –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї–∞–љ–∞–ї–Њ–Љ

–Т–Њ—В —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А (–њ–∞—В–µ—А–љ–∞) —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В –Ю–±—К–µ–Ї—В 820 —Б –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї–∞–љ–∞–ї–Њ–Љ  –Ґ–µ–њ–µ—А—М –≤ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є –Ю–±—К–µ–Ї—В –≤–Њ–і—П—В —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–Є.

–Ґ–µ–њ–µ—А—М –≤ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є –Ю–±—К–µ–Ї—В –≤–Њ–і—П—В —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–Є. –®–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤, –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –њ–Њ –≥–∞–±–∞—А–Є—В–∞–Љ, –Є –Ї–∞–љ–∞–ї –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л —Б—В–∞–ї –і–ї—П –љ–Є—Е —В–µ—Б–µ–љ. –Р –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ 613, 644 –Є 633 –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П.

–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г 1980-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Ю–±—К–µ–Ї—В вДЦ 825 –У–Ґ–°- —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і –Є —Б—Г—Е–Њ–є –і–Њ–Ї —Г—В—А–∞—В–Є–ї–Є –њ—А–µ–ґ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ.

–Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –≥—А—П–љ—Г–ї —А–∞–Ј–≤–∞–ї –°–°–°–†.

–Т 1991-1994 –≥–≥. –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –±–∞–Ј—Г.

–£–Ї—А–∞–Є–љ–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –°–°–°–† –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–∞—П –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 641.

–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤—Б–µ —П–і–µ—А–љ—Л–µ –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б—Л, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –Ю–±—К–µ–Ї—В–µ 820, –±—Л–ї–Є –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Г—Е–Њ–і–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Л –≤–µ—Б—М –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≤—Л–≤–µ–ї–Є –Є–Ј —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –љ–µ–Ј–∞–ї–µ–ґ–љ–Њ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ.

–Ю–±—К–µ–Ї—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ, —Ж–µ–љ–љ–µ–є—И–µ–µ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –і–Њ–±—Л—З—Г –і–ї—П –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞ —З–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Є —Ж–≤–µ—В–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞–Љ–Є.

–†–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ –Љ–Њ—Й–љ—Л–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є –Ю–±—К–µ–Ї—В–∞ –Є —В—Г–і–∞ —А–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї–њ—Л –і–Њ–±—Л—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –ї–Њ–Љ–∞ —Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –Є —З–µ—А–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤. –С—Л–ї–Є –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ—Л —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ –Ї—А—Л—И–Ї–Є, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–Њ–і—Ж—Л, —Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤—Л–µ –ї—О–Ї–Є, —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —И–∞—Е—В—Л, —В–Њ–љ–љ–µ–ї–Є –Є –њ—А.–њ—А. –Т—Л—А–µ–Ј–∞–љ—Л –≤—Б–µ —Б–Є–ї–Њ–≤—Л–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Ї–∞–±–µ–ї–Є.

–Ш —Г–ґ–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Ю–±—К–µ–Ї—В 825 —Б—В–∞–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Є–Ј —Б–µ–±—П –ґ–∞–ї–Ї–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ.

–Т–Њ—В —В–∞–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ю–±—К–µ–Ї—В–∞ 835 –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Е –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–Є—П

–Т–Њ—В —В–∞–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ю–±—К–µ–Ї—В–∞ 835 –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Е –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–Є—П

–Э–Њ –Ї–∞–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Њ–≤–Њ–і—Л –Љ—Г–Ј–µ—П, –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ю–±—К–µ–Ї—В–∞ 820 –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–∞–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є, —В.–Ї. —В—Г–і–∞ –±—Л–ї –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ –і–Њ—Б—В—Г–њ.

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–µ–Ј–∞–ї–µ–ґ–љ–Њ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л —Б–њ–Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Њ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–∞—А–Њ–і–µ—А–∞–Љ–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Є–Љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞.

–Т 2002 –≥–Њ–і—Г –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї—Г—А–Њ—А—В–љ—Л–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л.....

1 –Є—О–љ—П 2003 –≥–Њ–і–∞ —Н—В–Њ—В –Љ—Г–Ј–µ–є –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–Є —В—Г–і–∞. –Т—Б–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –ґ–∞–ґ–і–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Н—В–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж—Л. –Ъ–∞–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Њ–≤–Њ–і—Л –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Є–Ј 43 —Б—В—А–∞–љ –Љ–Є—А–∞.

–Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ—Б—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ъ—А—Л–Љ–∞ —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –≤ 2014 –≥–Њ–і—Г —Н—В–Њ—В –Љ—Г–Ј–µ–є –≤–Њ—И–µ–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П —Д–Њ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є.

–Т–Њ—В —В–∞–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –≥–Њ–і–∞—Е –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –≥–Њ—А–Њ–є –Ґ–∞–≤—А–Њ—Б –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–µ.

–Т 2012 –≥–Њ–і—Г –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В—М —Н—В–Њ—В –Љ—Г–Ј–µ–є.

–Э–Њ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Є—Е –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–µ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л.

–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –њ–Њ–Љ–љ—П—В —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Д–Є–ї—М–Љ ¬Ђ–Ю–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ¬ї - –±–Њ–µ–≤–Є–Ї, –≤—Л—И–µ–і—И–Є–є –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ—Л –≤ 1985 –≥–Њ–і—Г.

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —Д–Є–ї—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–є –±–∞–Ј–µ, –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ —Г–Ї—А—Л—В–Њ–є –≤ —В–Њ–ї—Й–µ —Б–Ї–∞–ї –љ–µ–Њ–±–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞.

–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–∞—П —А–∞–Ї–µ—В–љ–∞—П –±–∞–Ј–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –±—Г—В–∞—Д–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–∞–Ї–µ—В–Њ–Љ –≤ –Ї–Є–љ–Њ–њ–∞–≤–Є–ї—М–Њ–љ–µ, –∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–Љ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 50-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XX –≤–µ–Ї–∞ –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–∞—Е, –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Л.

–Т 1954 –≥–Њ–і—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ—Л—Б–Њ–Љ –Р–є—П –Є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. —Б —А–∞–і–Є—Г—Б–Њ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –і–Њ 100 –Ї–Љ.

–Т —В–Њ–ї—Й–µ —Б–Ї–∞–ї –±—Л–ї–Є –≤—Л—А—Г–±–ї–µ–љ—Л –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Љ–µ–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ, —Д–Є–ї—М—В—А–Њ–≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –њ—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –µ–≥–Њ –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є.

–Ъ—А—Л–ї–∞—В—Л–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Ї –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞–Љ —З–µ—А–µ–Ј —В–Њ–љ–љ–µ–ї–Є –њ–Њ —А–µ–ї—М—Б–∞–Љ-–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–∞—Е. –Я—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ–Є —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї—А—Л—И–Ї–∞–Љ–Є. –Я–µ—А–µ–і –њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ї–µ—В—Л –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М, –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б—В–∞—А—В —А–∞–Ї–µ—В—Л.

–Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П ¬Ђ–Ю–±—К–µ–Ї—В 100¬ї - –Є–ї–Є ¬Ђ–£—В–µ—Б¬ї, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–∞ —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞, —А–∞–Ј–љ–µ—Б—С–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ 6 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Љ–µ–ї –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –і–≤–µ –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є.

–Ъ—А—Л–ї–∞—В—Л–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ–°–Њ–њ–Ї–∞¬ї –Є –Є–Љ–µ–ї–Є –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–µ—В–∞ –і–Њ 100–Ї–Љ.

–Ъ—А—Л–ї–∞—В–∞—П —А–∞–Ї–µ—В–∞ ¬Ђ–°–Њ–њ–Ї–∞¬ї

–Ъ—А—Л–ї–∞—В–∞—П —А–∞–Ї–µ—В–∞ ¬Ђ–°–Њ–њ–Ї–∞¬ї –°—В–∞—А—В–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Њ–±–Њ–Є—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ 550вАУ600 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –љ–∞–і —Г—А–Њ–≤–љ–µ–Љ –Љ–Њ—А—П.

5 –Є—О–љ—П 1957 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і—С–љ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—Г—Б–Ї —Б —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –Т–Ь–§ –°–°–°–† –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Б–Є–ї - –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є.

–Т 1961 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л—Е —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ ¬Ђ–£—В–µ—Б¬ї —Б —А–∞–Ї–µ—В ¬Ђ–°–Њ–њ–Ї–∞¬ї –љ–∞ —А–∞–Ї–µ—В—Л –Я-35–С. —Б –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ 300 –Ї–Љ.

–Т 1982 –≥–Њ–і—Г –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ї–µ—В—Г 3–Ь44 ¬Ђ–Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б¬ї.

–Я—Г—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —А–∞–Ї–µ—В–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞

–Я—Г—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —А–∞–Ї–µ—В–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞  –°—В–∞—А—В —А–∞–Ї–µ—В—Л —Б –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞

–°—В–∞—А—В —А–∞–Ї–µ—В—Л —Б –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Т 1996 –≥–Њ–і—Г ¬Ђ–Ю–±—К–µ–Ї—В 100¬ї –≤ —Е–Њ–і–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –°–Є–ї–∞–Љ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л.

–Ш –љ–∞—З–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞. –Ю–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —Б–Є–ї–Њ–≤—Л–µ –Ї–∞–±–µ–ї–Є –Є –њ—А. –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ —Б—А–µ–Ј–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —И—В–∞—В–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В –Є –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Њ–Љ–∞.

–Э–∞ —Н—В–Є—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е –≤–Є–і–љ–Њ , —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–≤

–Э–∞ —Н—В–Є—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е –≤–Є–і–љ–Њ , —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–≤ –Т—В–Њ—А–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ "–Ю–±—К–µ–Ї—В–∞ 100" –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–Є—П.

–Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ—Б—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ъ—А—Л–Љ–∞ —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Њ–љ –≤–љ–Њ–≤—М –±—Л–ї –≤–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б—В—А–Њ–є –Є —Г–ґ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–µ –њ—Г—Б–Ї–Є.

–Т–Њ—В —В–∞–Ї–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–ї–µ–ґ–љ–Њ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Е–Њ—З—Г –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—Г–і–µ—Б–љ—Л—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Л, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Є–µ–є –°—В—Г–њ–Є–љ–Њ–є, —Б–љ–Є–Љ–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤ —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –і–Є–≤–љ—Г—О –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї—Г—О –±—Г—Е—В—Г, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —З—Г–і–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л.

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ