–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ґ—Г—А–±–Њ—А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Є –њ–Њ—А—И–љ–µ–≤—Л–µ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–Є –і–ї—П –і—А–Њ–љ–Њ–≤

|

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –±–ї–Њ–≥–Њ–≤

0

16.12.201516:0716.12.2015 16:07:44

–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ

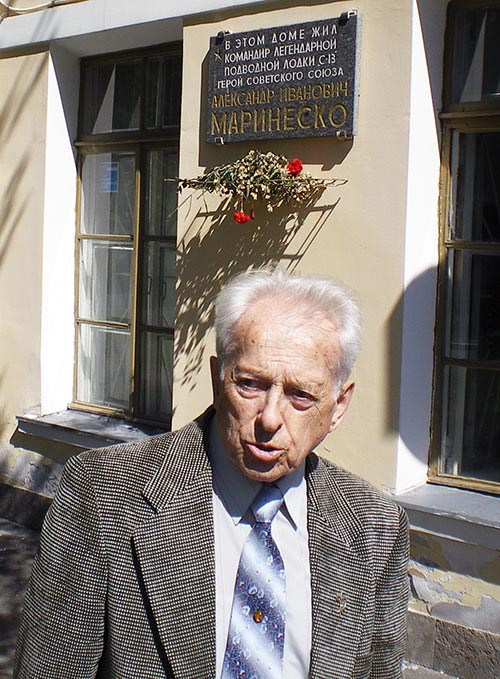

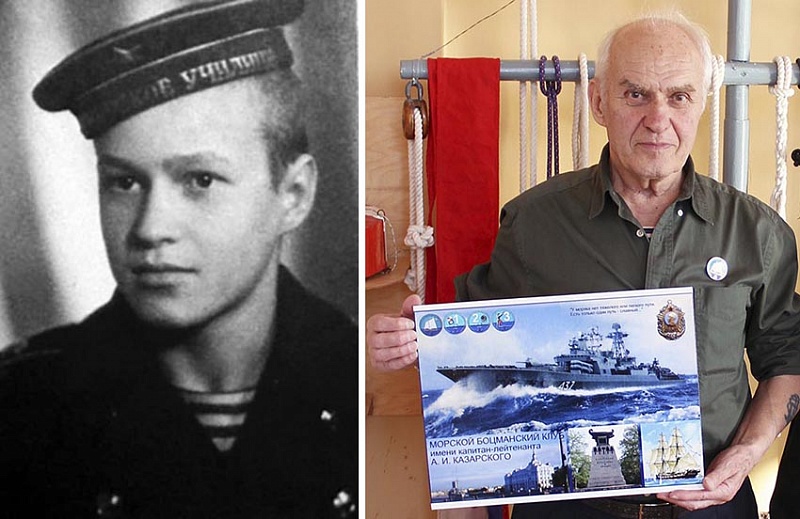

–Ц–±–∞–љ–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З,

–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Р–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є

—Б–ї—Г–ґ–±—Л –І–§ –≤ 1973-1986 –≥–Њ–і–∞—Е

–Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є "100 –ї–µ—В,—З—В–Њ –і–∞–ї—М—И–µ?–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–µ–њ—А–µ—А–µ–Ї–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Р–°–° –Т–Ь–§ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –І–Є–Ї–µ—А–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ—Г¬ї –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Р–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л —Д–ї–Њ—В–∞. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Л –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є —Б—Г–і–љ–Њ –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Ґ–∞–Ї ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞¬ї —Б—В–∞–ї–∞ –±–∞–Ј–Њ–є –і–ї—П —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ вАУ —Б–≤–µ—А—Е–Љ–∞–ї—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –°–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б—Г–і–љ—Г —Б—В–Њ–ї—М –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і. –Я—Г—В—М —Б—Г–і–љ–∞ –њ—А–Њ–ї–µ–≥–∞–ї —З–µ—А–µ–Ј –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А—П, –Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–Ї–µ–∞–љ, –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Є –≠–≥–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А—П. –°–∞–Љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —З–µ—А–µ–Ј –С–Є—Б–Ї–∞–є—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–∞—А—Г—Б–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–і–љ–∞, –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Б—Г–і–љ–∞ –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Њ–Ї –љ–∞ –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–љ–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Г—О –Њ—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –Є –Љ–∞–ї—Л–є –Љ–Њ—В–Њ—А–µ—Б—Г—А—Б –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤, –≤ —В—А—О–Љ—Л –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ 200 —В –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–∞, –∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і —Б—Г–і–љ–∞ —А–µ—И–Є–ї–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –±—Г–Ї—Б–Є—А–∞–Љ–Є. –°—В–∞—А—И–Є–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –§–µ–і–Њ—А –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –®–ї–µ–Љ–Њ–≤ вАУ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —Б—Г–і–љ–∞ –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ. –Р –ґ–∞–ї—М. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б—В–∞—В—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –і–ї—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Т–Ь–§, –і–∞ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –љ–Є—Е. –І–Х–†–Э–Ю–Х –Ь–Ю–†–Х ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞¬ї - –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ –Т 1967 –≥–Њ–і—Г ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞¬ї –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Є –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–љ–Њ–Љ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –°–Њ–љ–Є–љ. –Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ ¬Ђ–Я–Њ–Є—Б–Ї-2¬ї —Б –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –і–≤–µ —В—Л—Б—П—З–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Р–њ–њ–∞—А–∞—В –≤–µ—Б–Є–ї 65 —В–Њ–љ–љ, –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г–і–љ–Њ-–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М —Б–≤–µ—А—Е–Љ–∞–ї—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї ¬Ђ–Ю–°-3¬ї –њ—А–Є–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –±–Њ—А—В –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ. –Я—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–µ¬ї –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–і–∞ (–°–Я–°) –Є–ї–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–і–∞ (–Р–†–°). –Ю–±–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 500 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б—Г–і–љ–Њ –≤—Л–≤–µ–ї–Є –Є–Ј —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є. –Т —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–∞—П –њ–ї–∞—В–∞ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є —Б—Г–і–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П, –∞ –і–ї—П –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Є–Ј–µ—А–љ–∞—П. –•–Њ—А–Њ—И–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л, –Ј–љ–∞—П —Ж–µ–љ—Г —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ, —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—Г–і–∞, –∞ –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –Є–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –ї—О–і–Є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–µ, –Љ–∞–ї–Њ –љ–∞ —З—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ, –Є–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–±—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є —Б—В–∞–ґ. –Ф–ї—П ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ—Л¬ї –љ–∞—Б—В–∞–ї–Є —В—А—Г–і–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞. –Ш–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Б—Г–і–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є —А–∞—Б—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —З–ї–µ–љ—Л —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞. –°—В–∞–ї–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–∞—В—М —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–∞—П –Љ–µ–±–µ–ї—М –Є–Ј –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞, –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ–±—И–Є–≤–Ї–∞ –Ї–∞—О—В, —Ж–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є. –°–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –≤ —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –і—А—Г–≥–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В, –≥–і–µ-—В–Њ –њ—Л–ї—П—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е –±—Л–≤—И–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ —В–µ—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Є–ї–Є –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ —Г—В–µ—А—П–љ—Л –њ–Њ —Е–∞–ї–∞—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б—Г–і–љ–∞. –•–Њ—В—П –њ—А–Њ–µ–Ї—В –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—П –±—Л–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –¶–Ъ–С ¬Ђ–І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А–µ—Ж¬ї –µ—Й–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1966 –≥–Њ–і–∞, –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ—Л¬ї, –Ї–∞–Ї –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 1832 ¬Ђ–Я–Њ–Є—Б–Ї-2¬ї, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –ї–Є—И—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1969 –≥–Њ–і–∞. –Т –∞–њ—А–µ–ї–µ 1970 –≥–Њ–і–∞ —Б—Г–і–љ–Њ –≤—Б—В–∞–ї–Њ –Ї –њ—А–Є—З–∞–ї—Г –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Є–Љ. –°. –Ю—А–і–ґ–Њ–љ–Є–Ї–Є–і–Ј–µ. –Э–∞ –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ —А—Г–±–ї–µ–є, –љ–Њ –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В (23 –∞–њ—А–µ–ї—П 1973 –≥.) —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–Є–ї–∞ –Ј–∞ 11 –Љ–ї–љ. —А—Г–±–ї–µ–є. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б—Г–і–љ–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –Р. –С. –Р–є–Ј–Є–љ–∞, –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –∞ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –Т. –Т. –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞. –Т 1971 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–љ–Њ–Љ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –ѓ–Ї–Њ–≤ –Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–≤–Є—З –Ґ—Г—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –Р–°–° –І–§, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞. –Э–∞ —Б—Г–і–љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –і–ї—П —Б–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л—Е –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤. –Ф–ї—П —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞—В—М—Б—П –≤ –Љ–µ–ґ–Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –њ–Њ —А–µ–ї—М—Б–∞–Љ. –Ф–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ–Є. –Э–∞ —Е–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г –Є —А—Г–ї–µ–≤–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –†–∞–і–Є–Њ—А—Г–±–Ї—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –∞ –≥–Є—А–Њ–њ–Њ—Б—В вАУ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –І–∞—Б—В—М –љ–∞—Б—В–Є–ї–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Л –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї–Є. –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б, —Д–µ—А–Љ—Л –Є —З–∞—Б—В–Є –њ–∞–ї—Г–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї–Є—Б—М –Є—Е –њ—А–Њ—Д–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Њ–Љ, –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є. 28 –∞–њ—А–µ–ї—П 1973 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ –∞–Ї—В –њ—А–Є–µ–Љ–Ї–Є, –∞ 30 –∞–њ—А–µ–ї—П —Б—Г–і–љ–Њ –≤—Л–≤–µ–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —Е–Њ–і–Њ–≤—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П. –Э–∞ –Љ–µ—А–љ–Њ–є –Љ–Є–ї–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М —Б—Г–і–љ–∞ вАУ 8 —Г–Ј–ї–Њ–≤. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–і–љ–∞ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞, –Є ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞¬ї –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Р–°–° –І–§ –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Я—Г—В–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –Ї–∞–Ї —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М –Є –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞¬ї –Њ–±—А–µ–ї–∞ –љ–Њ–≤—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—О—А–Њ ¬Ђ–І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А–µ—Ж¬ї –Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –°–µ—А–≥–Њ –Ю—А–і–ґ–Њ–љ–Є–Ї–Є–і–Ј–µ. –Э–Њ –Є —Н—В–∞ –µ—С –≤—В–Њ—А–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є.

16.12.201516:0716.12.2015 16:07:44

0

15.12.201516:0115.12.2015 16:01:58

15.12.201516:0115.12.2015 16:01:58

0

10.12.201502:3110.12.2015 02:31:35

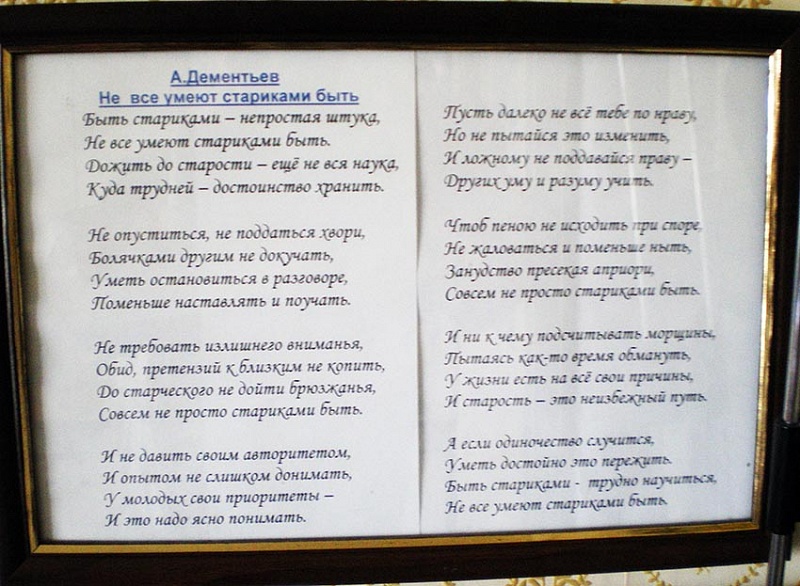

16 –љ–Њ—П–±—А—П 2015 –≥–Њ–і–∞ –і—А—Г–Ј—М—П –Т–Є—В–∞–ї–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ—Ж–µ–≤–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Г—З—С–±–µ, —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –ґ–Є–Ј–љ–Є...

–Э–∞ 40-–є –і–µ–љ—М –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –≤–Њ—А–Њ—В–∞ —А–∞—П –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—И–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Є–±–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ—В –њ—Г—В—М –Є –Љ–µ—Б—В–Њ –Љ–Њ–≥ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ–љ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –Є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –і—А—Г–ґ–±–Њ–є –Є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М—О, –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О.

–Ф—А—Г–Ј—М—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є, –≤—Л —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є.

–Ь—Л —В–µ—А—П–µ–Љ –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є,

–Р—Е, –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї—М–љ–Њ -

–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –Љ—Л –њ–ї–∞—З–µ–Љ,

–Ш —Г—Е–Њ–і—П—В –Њ–љ–Є

–Ї –≤–µ—З–љ–Њ–є —В–∞–є–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є,

–љ–Њ –Љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Є

–ї—О–±–Є–Љ –Є—Е, –Ї–∞–Ї –ґ–µ –Є–љ–∞—З–µ!

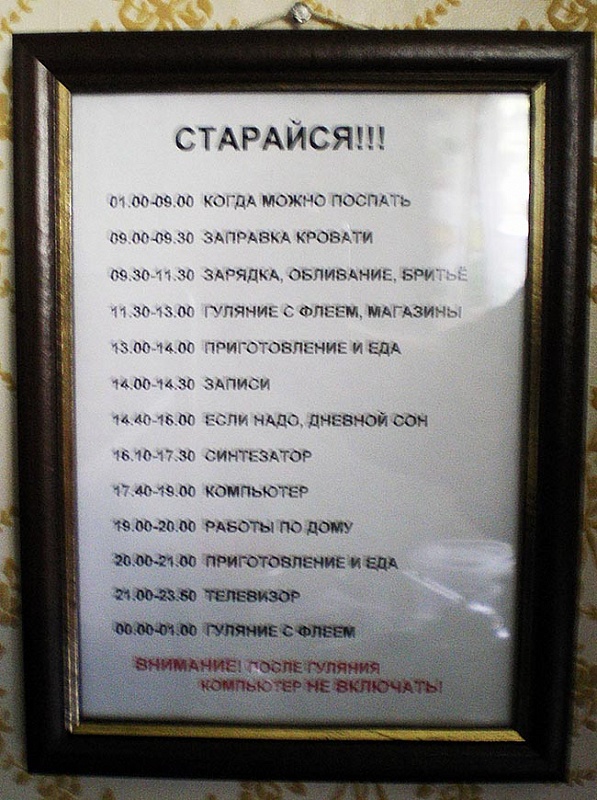

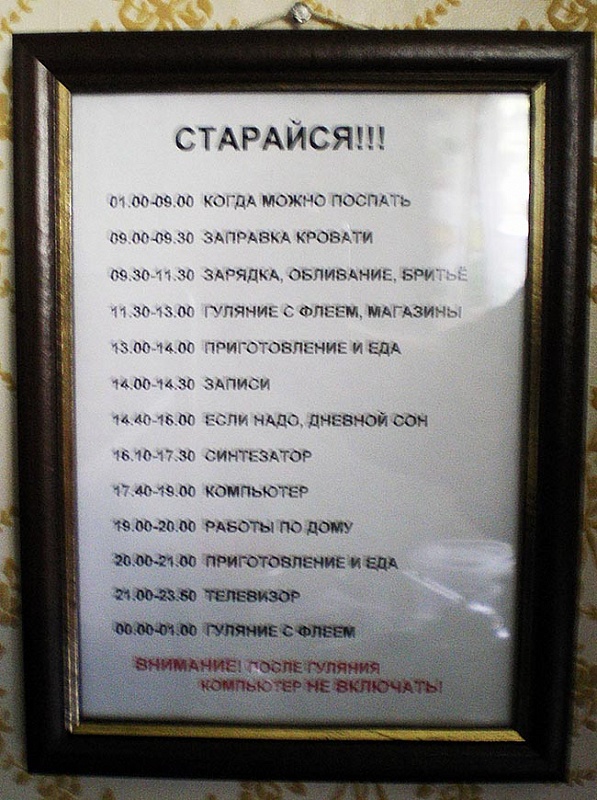

–Ґ–∞–Ї–Њ–є —Г –Т–Є—В–∞–ї–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –і–љ—П

–Т –Љ–Є–љ—Г—В—Л —В—П–ґ—С–ї—Л–µ, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є,

–•–Њ—В–Є–Љ –≤–∞—Б —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є, –і—А—Г–Ј—М—П, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М,

–Э–∞—Б –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—М—О —Н—В–Њ–є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Г–±–Є–ї–Є,

–Х—С –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–Є–љ—П—В—М.

–Я–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —В–∞–Ї —В—А—Г–і–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–µ—В —Г–ґ–µ —Б –љ–∞–Љ–Є,

–Ґ–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ —В–µ–њ–ї–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –љ–∞–Љ –і–∞—А–Є–ї,

–Ъ—В–Њ –Є–Љ—П –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї –±–ї–∞–≥–Є–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є,

–Ъ—В–Њ –ї–Є—И—М –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ —Н—В–Њ–є –ґ–Є–ї...

–Т—Б–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ, –і—А—Г–Ј—М—П, —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–Ј–љ—Г–µ–Љ –≥–Њ—А—О,

–Я—А–Є–Љ–Є—В–µ –Њ—В –љ–∞—Б –≤ —Г—В–µ—И–µ–љ—М–µ —Б–ї–Њ–≤–∞,

–Ю–љ –Ї –≤–∞–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О,

–Я—Г—Б—В—М –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ—С–Љ –±—Г–і–µ—В –≤–µ—З–љ–Њ –ґ–Є–≤–∞...

–Т–Є–і–µ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –і—А—Г–Ј–µ–є –љ–∞ 40-–є –і–µ–љ—М

10.12.201502:3110.12.2015 02:31:35

0

09.12.201501:0809.12.2015 01:08:10

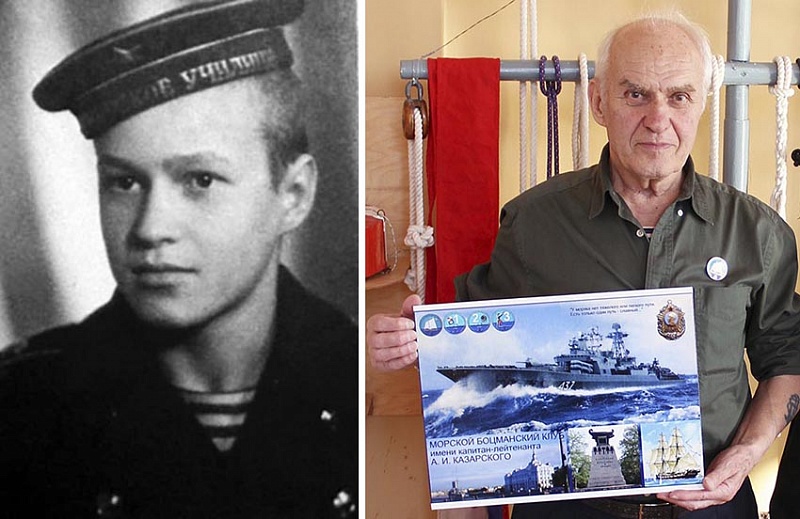

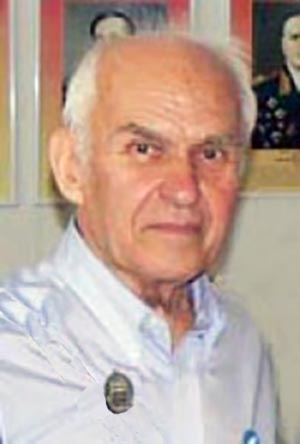

–°—Г–і—М–±–∞ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–∞ –љ–∞–Љ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ—Л–Љ - –њ–Є—В–Њ–љ–Њ–Љ, —Д—А—Г–љ–Ј–∞–Ї–Њ–Љ, –Љ–Є–љ—С—А–Њ–Љ, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –£—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±—Г–Ї–≤—Л, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Р.–Ш.–Ъ–∞–Ј–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.

24 –љ–Њ—П–±—А—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ—Г –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 85 –ї–µ—В, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ–Љ, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П–ї–Є —О–±–Є–ї—П—А–∞ 25 –љ–Њ—П–±—А—П. –Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–≤, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Њ–Љ –Ъ.–Я.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ—Г.

–Э–∞—И–µ–Љ—Г —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г –±—А–∞—В—Г-–њ–Є—В–Њ–љ—Г, –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –і—А—Г–≥—Г, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –Љ–Њ—А—П–Ї—Г –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –њ–∞—В—А–Є–Њ—В—Г –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–є!

–£–і–∞—З–Є, —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤, –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є –і–Њ–ї–≥–Є—Е –ї–µ—В –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ–і –Љ–Є—А–љ—Л–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З!

–Т —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Љ—Л –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ —Б—В–∞—В—М–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–µ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–µ, –µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–µ –Я–∞–≤–ї–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –µ–≥–Њ —Б–µ—Б—В—А—Л –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ—Л –Ъ–Њ–љ—М–Ї–Њ.

–Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–∞ –Ъ–Њ–љ—М–Ї–Њ - –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В–Є–µ –Р–љ–≥–∞—А—Л - —Д–Њ—В–Њ —Б –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ "–Ю–≥–Њ–љ—С–Ї"

–С—А–∞—В –Є —Б–µ—Б—В—А–∞

–Ф–∞–±—Л –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—В—М—Б—П –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–µ–Љ –≤–љ–Є–Ј—Г —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Є, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —О–±–Є–ї—П—А–∞ –Є –µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ - –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –У–µ—А–Њ—П, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞.

–Т –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Њ—Е—А–∞–љ–µ –Т–Ь–° –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –µ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ "–Я–∞–≤–ї–Њ –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ", —В–µ–њ–µ—А—М, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤—Г —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –±—Г–і–µ—В –Є –≤ –Т–Ь–§ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ "–Я–∞–≤–µ–ї –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ".

–Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –°–Њ–≤–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–±—О—А–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–≤–Њ–і–Њ–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Њ: "–Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 26 –Є—О–љ—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ —А–µ—З–љ–Њ–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ф—Г–љ–∞–є, –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–≤ –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–µ —А—Г–±–µ–ґ–Є..."

–Э–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞ —Б –і–µ—Б–∞–љ—В–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Е–Њ–і—Г —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Ї –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г.–≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—Б–∞–љ—В –љ–∞ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О, –њ–µ—А–≤—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, —И—В—Г—А–Љ–Њ–Љ –≤–Ј—П—В—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ...

. –Т 11.00 —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—П –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П —И–Ї–Њ–ї–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Я.–Ш.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ–∞. –Э–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є–љ–µ–є–Ї–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є:

вАҐ –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –С–∞—А–∞–љ–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ю–ї–µ–≥–Њ–≤–Є—З вАУ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –§–°–С –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Г –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є;

вАҐ –У–ї–∞–≤–∞ –Ь–Ю ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–Њ–Љ—П–≥–Є¬ї –С–Њ—А–Є—Б–µ–љ–Ї–Њ –°–µ—А–≥–µ–є –≠–і—Г–∞—А–і–Њ–≤–Є—З;

вАҐ –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –†–Ю–Ю –Ы–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ–∞ ;

вАҐ –Э–µ–є–±—Г—А–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З вАУ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–Њ—А –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–µ–љ–Њ–Ї —Б–ї–∞–≤—Л: –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г¬ї;

вАҐ –Ъ–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –®–Њ–њ–Њ—В–Њ–≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З вАУ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Я–∞–Љ—П—В—М –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є¬ї;

вАҐ –°—Л–љ –Я–∞–≤–ї–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ–∞ - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤–µ—В–µ—А–∞–љ –Т–Ю–Т –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Є –≤–љ—Г–Ї–∞–Љ–Є;

вАҐ –Т–µ—В–µ—А–∞–љ—Л –њ–Њ–≥—А–∞–љ–≤–Њ–є—Б–Ї –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П.

–Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є–љ–µ–є–Ї–Є –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–µ –≥–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Љ—Г–Ј–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л –§–°–С –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Г –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б—В–µ–љ–і—Л –Њ –≥–µ—А–Њ–µ –Я.–Ш.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ–µ. –Ґ–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В. –Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є—В—М —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П, —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –≥–Њ—Б—В–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М –њ–µ—Б–љ–Є –Є –њ–ї—П—Б–Ї–Є –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –§–°–С –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Г –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є ¬Ђ–Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Ј–Њ—А¬ї.

–®–Ї–Њ–ї–∞ вДЦ253 - 197375, –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, –Э–Њ–≤–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ—П–ґ—Б–Ї–Є–є –њ—А., –і.4, –Ї.4, –ї–Є—В–µ—А –Р

—В–µ–ї: (812) 417 38 00; e-mail: school253spb@gmail.com

.

–°—Г–і–љ–Њ ¬Ђ–У–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П¬ї

–∞–≤—В–Њ—А: –Я–Є–≤–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Њ–≤–Є—З

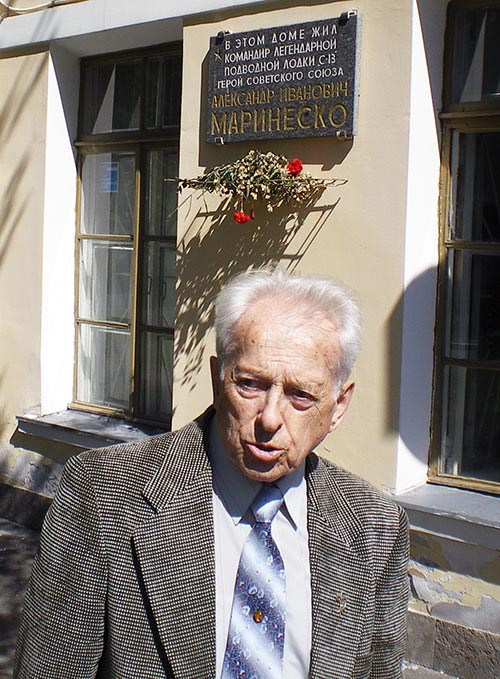

8.1. –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ

–Ч–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б—Г–і–љ–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –µ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ.

–Ъ.–Я.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –±—Г—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞-–Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–∞

–Ъ.–Я.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ–∞ —П –Ј–љ–∞–ї –Ї–∞–Ї —П—Е—В—Б–Љ–µ–љ–∞, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–∞—А—Г—Б–љ—Л—Е —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е. –Ю–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ–∞—А—Г—Б–љ–Њ–є —П—Е—В—Л –Є–Ј –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –љ–∞ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї—А–∞–µ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞.

–≠—В–Њ –±—Л–ї —Б—Л–љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ–∞. –Ю –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –Я.–Ш.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Т–Ь–§ –°–°–°–† –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤, –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б–µ—Ж.

–І–µ—А–µ–Ј —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –і–µ—Б–∞–љ—В, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Я.–Ш. –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ—Л–Љ, –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ф—Г–љ–∞—П –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–≤ –±–Њ–ї–µ–µ 200 –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –Є –≤–Ј—П–≤ –≤ –њ–ї–µ–љ 720 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.

–Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Я.–Ш.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ 16 –і–µ—Б–∞–љ—В–∞—Е, –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є, —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.

–Х–≥–Њ —Б—Л–љ –Ъ.–Я.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –љ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ –Т–Ь–§ –њ—А–µ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Е—А—Г—Й–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤–µ—А–µ–љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ —Б—Г–і–∞—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

–°–њ—Г—Б–Ї –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–∞ –љ–∞ –≤–Њ–і—Г –њ—А–Њ—И–µ–ї —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–≤ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–љ–µ–µ —А–∞—Б—З–µ—В—Л.

–ѓ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Ъ.–Я.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї –Њ—В –Љ–∞–љ–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞—В–∞, —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ —Б—Г–і–љ–∞ –Ї—Г—А–Ї–Є —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–Ј—М–µ–≤, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ. –Ґ—Г–і–∞ –ґ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ–±–Ї–∞ –Њ—В –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–є –Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б —Б—Г–і–љ–∞. ¬Ђ–Э–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М¬ї вАФ –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї –Њ–љ –Љ–љ–µ.

–Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Н—В–Є —А–∞—А–Є—В–µ—В—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–љ–∞, —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞—О—В–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞.

–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Љ–љ–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ —Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ –±—О—А–Њ –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–µ –Є –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б –Ъ.–Я.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ—Л–Љ. –° –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є–µ–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ–љ –≥–Њ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ, —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—П —Д—А–∞–Ј—Г: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤ –≠–≥–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Г—О –∞—В–∞–Ї—ГвА¶¬ї

–Я—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ –∞—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –≤—А–µ–і. –Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Ї–љ–Є–≥ –Ы.–Ш. –С—А–µ–ґ–љ–µ–≤–∞ ¬Ђ–Ь–∞–ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П¬ї –Є ¬Ђ–¶–µ–ї–Є–љ–∞¬ї. –Я—А–Є–≤—Л–Ї—И–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –њ—А–∞–≤–і—Г-–Љ–∞—В–Ї—Г, –Њ–љ –љ–∞ –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞—Е —Н—В–Є—Е –Ї–љ–Є–≥, —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤ –Є—Е —Б —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ы—М–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –Ч–∞ —З—В–Њ –Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї.

–Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Г–і–љ–Њ-–Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Р–≤–∞–љ–≥–∞—А–і¬ї –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –±–∞–Ј–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤. –Ч–∞—В–µ–Љ –µ–Љ—Г –і–∞–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Љ—П: ¬Ђ–У–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П¬ї.

8.2. –Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–љ–∞ ¬Ђ–У–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П¬ї

–Я–Њ—Б–ї–µ –і–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Г –њ—А–Є—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М.

–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Њ—З–љ–Њ–µ –±—Г—А–Њ–≤–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ-–Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ

–Т —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –∞–њ—А–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ –∞–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –±—Г—Е—В—Л –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –†–Њ–≥ –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Љ–Њ—А–µ. –ѓ —Б—В–Њ—О –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–Њ–Љ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—О, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –Њ–Ї–Њ–љ –Ј–і–∞–љ–Є—П –¶–Ъ–С –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤–Њ –Љ–∞—И—Г—В —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є-–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Л, –≤ —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ.

–•–Њ—В—П –±—Л–ї —В–µ–њ–ї—Л–є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М, –љ–Њ –≤ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–µ –С–Њ—Б—Д–Њ—А –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –ї—М–і–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–Ї–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –Ї—А—Л–ї–Њ –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞–Љ–Є, –Є —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞–љ–љ–∞—П –Є–Љ –Ї–∞–Ї –љ–Њ–ґ–Њ–Љ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ –≤ –Ї–Є–ї—М–≤–∞—В–µ—А–љ–Њ–Љ —Б–ї–µ–і–µ —Б—Г–і–љ–∞.

–Э–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є ¬Ђ–У–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П¬ї. –£—Б–њ–µ—И–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –њ–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±—Г—А–µ–љ–Є—О. –Я—А–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –±—Г—А–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—В —Г –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Р—Б–Ї–Њ–ї—М–і –±—Л–ї –і–Њ–±—Л—В –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–µ—А–љ вАФ –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–љ—В–∞, –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј —Б–Ї–≤–∞–ґ–Є–љ—Л.

–С—Л–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М, –∞ –Љ–Њ—А–µ –Є –љ–µ–±–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Є—А—О–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞. –†–∞–±–Њ—З–Є–µ –Є–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В –Є–Ј –≤–Њ–і—Л –±—Г—А–Њ–≤—Г—О —В—А—Г–±—Г –Є —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Є–ї –њ–∞–ї—Г–±—Л –Ї–µ—А–љ вАУ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А –Є–Ј –і–Њ–±—Л—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–љ—В–∞, –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—Й–Є–Љ–Є –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В—Л–Љ–Є –Ї—А—Г–њ–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—Г—В –ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —З–ї–µ–љ—Л —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Є —Б–і–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —Б—В–∞–ї–Є —А–∞—Б—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А—Л. –Э–Њ —Н—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М —З–∞—Б—В–Є—З–Ї–Є —Б–ї—О–і—Л.

–°–љ–Є–Љ–Њ–Ї —Б–і–µ–ї–∞–љ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞-–Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 10160, —Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ —Г —Б—В–µ–љ–Ї–Є –Ф–∞–ї—М–Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –≤ –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Э–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ —Б—В–Њ—П—В –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Л –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –¶–Ъ–С, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Ф–∞–ї—М–Ј–∞–≤–Њ–і–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ вАУ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є

–Т 1984 –≥., –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ –њ—А–Є–µ–Љ–љ—Л–є –∞–Ї—В –Є ¬Ђ–У–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П¬ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї—Г.

–Я–Њ—Б–ї–µ –≥–Њ–і–∞ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–∞ –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–µ—В–Є—Й–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–Њ—И–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –¶–Ъ–С, –Ф–∞–ї—М–Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞.

–Я—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —А—П–і –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ —Б—Г–і–љ–∞, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є–љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞-—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—П –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є —Б—Г–і–љ–∞.

–Ш–Ј –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –Р–≤–∞–љ–≥–∞—А–і –Ї –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ—Г, —Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ—Г –≤ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ —В–Њ—З–Ї–µ –±—Г—А–µ–љ–Є—П, —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –±—Г–Ї—Б–Є—А–µ —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Ъ–Ц¬ї, –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –±—Л–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –¶–Ъ–С.

–Я–Њ–≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–≤–µ–ґ–∞—П. –Ѓ–ґ–љ—Л–є –≤–µ—В–µ—А —А–∞–Ј–≤–µ–ї —В–∞–Ї—Г—О –≤–Њ–ї–љ—Г, —З—В–Њ –Ї—А–µ–љ –±—Г–Ї—Б–Є—А–∞ –њ—А–Є –Ї–∞—З–Ї–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї 37 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї —Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ ¬Ђ–У–µ–Њ–ї–Њ–≥—Г –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П¬ї, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–Ї–∞—З–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М –љ–∞ —Б—Г–і–љ–Њ –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е. –Э–Њ –љ–∞—И –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—П –Є –±—Г—А–Њ–≤—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М. ¬Ђ–У–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П¬ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–µ–є –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–Њ–є –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –±—Г—А–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ.

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —А–∞–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ—Б—П–Љ –≥—А–µ–±–љ—Л—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤ –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є —А–∞—Б–Ї–ї–∞–і–Ї–µ —П–Ї–Њ—А–µ–є –њ—А–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ –±—Г—А–µ–љ–Є—П. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Љ—Л –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—А—Г–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ (–Э–Я–£), –Є–Љ–µ–≤—И—Г—О –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ—А–µ–і—Л—Б—В–Њ—А–Є—О.

–Ь–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –љ–∞ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ф–Т–Я–Ш (–Ф–Т–§–£). –Я—А–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –±—Л—В—М —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –≤–Є–і—П –Є–Ј–ї–Є—И–љ—О—О —Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Є –Є—Е –Њ—З–µ–љ—М –љ–Є–Ј–Ї–Є–є, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–∞-–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞, —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—В –µ—Й–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ–њ—Л—В–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л. –Ф–∞ –Є –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Ї–∞—Д–µ–і—А—Л –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Є —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞.

–Э–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–љ–µ –љ–∞ –Њ—В–Ј—Л–≤ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Є–Ј –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є, –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В—Г, —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Г—О –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –±—Г—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є. –Т–µ–і—М –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б –Ј–∞—В—А–∞—В–Њ–є –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤.

–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ ¬Ђ—Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ¬ї —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Ї–Њ–є –Р. –С–Њ–ї—М—И–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—Г–і–љ–Њ –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–∞–≤—Г—З–µ—Б—В—М—О. –У–Њ–≤–Њ—А—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ вАУ –љ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–µ—В. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л –Є–ї–Є –љ–µ –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Ї–∞—Д–µ–і—А–Њ–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤–Є–љ–∞ –≤ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –љ–µ –љ–∞ –∞–≤—В–Њ—А–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, —П–≤–ї—П–≤—И–µ–Љ—Б—П —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–Љ, –∞ –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П—Е. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ—Б—В—М—О –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –µ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –љ–µ–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М, —П –њ—А–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ ¬Ђ–Ю—В–Ј—Л–≤–µ¬ї –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г ¬Ђ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ¬ї.

–Ф–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –±—Л–ї –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ, –∞ –µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А –Р–љ—П –С–Њ–ї—М—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ –¶–Ъ–С –≤ –Љ–Њ–є –Њ—В–і–µ–ї –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ. –Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–±–Њ—З–∞—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г 10160 –Є —П –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї –µ–є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —З–µ—А—В–µ–ґ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—А—Г–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞. –° —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥ –њ–Њ —А–∞–±–Њ—В–µ, –Р–љ—П —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М. –Я–Њ–і—А—Г–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ –Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞—Б—З–µ—В–љ—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Х–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –≤ –¶–Ъ–С –Є —Б—В–∞–ї–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞.

–°—Г–і–љ–Њ-–Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ ¬Ђ–У–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П¬ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 10160 –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї—Г вАУ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї –±—Г—А–Њ–≤—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Љ–Њ—А—П—Е –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞.

–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–∞–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ–± –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Б—Г–і–љ–Њ–Љ. –Х–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ъ.–Я.–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –ї—О–±–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ вАФ –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–µ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Б—П –≤ –Љ–Њ—А–µ, –±—Л–ї –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Њ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞—О—Й–µ–Љ—Б—П —В–∞–є—Д—Г–љ–µ, –љ–µ—Б—Г—Й–µ–Љ –≤–µ—В–µ—А —Г—А–∞–≥–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л –Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –≤—Л—Б–Њ—В—Л –≤–Њ–ї–љ—Л, —А–µ—И–Є–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А —В–∞–є—Д—Г–љ–∞, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ вАУ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є ¬Ђ–≥–ї–∞–Ј —В–∞–є—Д—Г–љ–∞¬ї. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є –≤—Б—В—А–µ—З–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З, –Њ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ї–µ—В —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–љ–Њ–Љ вАФ –Ї–∞—В–∞–Љ–∞—А–∞–љ–Њ–Љ, –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≤–µ—А–Є–ї—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞—Е, —З—В–Њ —А–µ—И–Є–ї—Б—П –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї.

–°—Г–і–љ–Њ ¬Ђ–У–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П¬ї, —Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—И–Є–Љ –¶–Ъ–С –Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–Ј–∞–≤–Њ–і–µ, –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ–ї–Њ, –љ–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З —Б—Е–ї–Њ–њ–Њ—В–∞–ї –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞.

–°–ї—Г–ґ—Г –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г!

–Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є –Ї–∞—Д–µ–і—А—Л –Ю–С–Ц-–Т–Ю–Х–Э–Э–Ю-–Ь–Ю–†–°–Ъ–Ю–Щ –Я–Ю–Ф–У–Ю–Ґ–Ю–Т–Ъ–Ш

–Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Э–Т–Ь–£ –Ї-–∞ –Р.–С.–°—Г—А–Њ–≤ –≤—А—Г—З–Є–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ—Г –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З—Г –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–љ—Г—О –Љ–µ–і–∞–ї—М "–Ч–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –†–Њ–і–Є–љ–µ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞"

–°—Б—Л–ї–Ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є:

.

. .

. .

–Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ

.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ъ–°–Т) - –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б, –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У) commander432@mail.ru, –Т–†–Ш–Ю –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞

09.12.201501:0809.12.2015 01:08:10

0

08.12.201504:1008.12.2015 04:10:00

–Т–≤–Є–і—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –±–ї–Њ–≥–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В –≤—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –Њ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Э–Т–Ь–£, –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є –Љ—Л –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–µ–Љ—Б—П –Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –ї–µ—В–Њ–Љ –Є –Њ—Б–µ–љ—М—О 2015 –≥–Њ–і–∞.

–Т —Н—В–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Њ —О–±–Є–ї–µ–є–љ—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З–∞—Е.

29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ 8-–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О 60-–ї–µ—В–Є—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ы–Э–Т–Ь–£.

–≤—В–Њ—А—Л–Љ —Б–њ—А–∞–≤–∞ –≤ —Б—В—А–Њ–є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ –Ю.–У–Њ—А–ї–Њ–≤ (–Ы–Э–Т–Ь–£-1970)

26 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ 45-–ї–µ—В–Є—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ы–Э–Т–Ь–£ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є 1970 –≥–Њ–і–∞ –Є 40-–ї–µ—В–Є–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Т–Т–Ь–Ъ–£ –Є–Љ. –Ь.–Т.–§—А—Г–љ–Ј–µ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є –Є –≥–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–∞–Љ–Є.

–£ –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –Я–Є—В–Њ–љ–Є—О –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л 22-–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞

–®—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –Є –≥–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д—Л —Г –Њ–±–µ–Ј–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ш.–Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ–∞

–Э–∞ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞

3 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 50-–ї–µ—В–Є–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Њ—В–њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Є—В–Њ–љ—Л 17-–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞.

3 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2015 –≥–Њ–і–∞ 50-–ї–µ—В–Є–µ —Б–Њ –і–љ—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї 17-–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї (1958-1965). –Я—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Э–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ–Њ–Љ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–µ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є —Б –њ–Њ–ї—Г–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є. –Т—Л—Б—В—А–µ–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї –У–µ—А–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–µ—А–Ј–Є–љ.

–Т —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞, –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Г—О —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—О –њ—А–Њ–≤–µ–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–Т. –І–µ—А–µ–Љ–Є—Б–Є–љ.

–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ —Н—В–Њ—В –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –њ–Њ —З–µ—В—Л—А–µ–Љ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ –Т.–Ъ. –У—А–∞–±–∞—А—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г—О—В –Њ–і–љ–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–Є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Ї–љ–Є–≥–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –≤—Л—И–ї–∞ —Б –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤—Л–њ—Г—Б–Ї—Г.

–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ 1980 –≥–Њ–і—Г, —Б–њ—Г—Б—В—П 15 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –Є —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М 17 —А–∞–Ј, –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ—Л –і–µ—В–Є вАУ —Г–ґ–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –ї—О–і–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ –Њ—Б–Њ–±—Г—О –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М.

10 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 55-–ї–µ—В–Є–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј –Т–Т–Ь–£–Я–Я –Є–Љ. –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є 9-–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ (1956-1960 –≥–≥.).

–Т —Н—В–Њ–Љ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є 1 —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–µ–є –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Т.–Ъ.–†–µ—И–µ—В–Њ–≤, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ 11 —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–µ–є –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Ј–∞—В–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ъ–Т–Т–Ь–Ъ–£ –Љ. –°.–Ь.–Ъ–Є—А–Њ–≤–∞ (–≥.–С–∞–Ї—Г) –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ы.–Ш.–Ц–і–∞–љ–Њ–≤.

–Т–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л –Ы.–Ш.–Ц–і–∞–љ–Њ–≤ (–Ы–Э–Т–Ь–£-1956) –Є –Т.–Ъ.–†–µ—И–µ—В–Њ–≤ (—Б–њ—А–∞–≤–∞) —Б –ґ–µ–љ–Њ–є

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –†–∞–Ї–µ—В–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ъ–°–Т) - –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б, –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У) commander432@mail.ru, –Т–†–Ш–Ю –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞

08.12.201504:1008.12.2015 04:10:00

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:

–Я—А–µ–і.

|

1

|

...

|

250

|

251

|

252

|

253

|

254

|

...

|

1584

|

–°–ї–µ–і.

|