"

–І–Є—В–∞—В—М –љ–∞–і–Њ "–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О –У–∞–Ј–µ—В—Г", –∞ –љ–µ —З—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ"- kinz, –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–µ–≤ –Ї –±–ї–Њ–≥–∞–Љ.

–Т–Њ—В —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—О –Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –°-400. –•–Њ—В—М –Љ—Л –≤ 11-–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –Є –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞–ї–Є —Н—В—Г

. –І–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ.

–†–µ—И–Є–ї —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О "–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –У–∞–Ј–µ—В—Л" –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ—А–Њ–±–µ–ї. –Р —В–Њ –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П. –°–њ—А–Њ—Б—П—В, –∞ —П –Ї –Њ—В–≤–µ—В—Г –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤. –Э–Є –≤ –Ј—Г–± –љ–Њ–≥–Њ–є.

"

–Ъ—Г–њ–Њ–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–і–Њ–њ–µ—З–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –°-400, –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–µ–µ - 400 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ–Њ —А–∞–і–Є—Г—Б—Г –Є –≤—Л—Б–Њ—В–µ".

–≠—В–Њ

—Б –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ "–Я—Н—В—А–Є–Њ—В". –° –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Љ—Л –µ—Й—С –≤ 70-—Е —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М.

400 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ—В–µ?

–С–ї–Є–ґ–љ–Є–є –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б –њ–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ 118 –Ї–Љ. –†–∞–љ—М—И–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М 100 –Ї–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Љ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ —Г–ґ–µ —Б—В–Њ–ї—М –Љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П —Б –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О (–њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 7,9 –Ї–Љ/—Б) –і–ї—П –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї—О.

–Ъ–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –љ–∞—И–µ–є –Ч–£–† –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –°-400?

–Ю—В–≤–µ—В- 2000 –Љ/—Б. –ѓ–≤–љ–Њ –љ–µ –і–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В –і–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є.

–Ф–∞ –Є –љ–µ –љ–∞–і–Њ.

–Т–µ–і—М –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П –µ—С –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М "–≤—Б–µ–≥–Њ" 250 –Ї–Љ. –Ъ–∞–Ї–Є–µ —В–∞–Љ 400 "–њ–Њ —А–∞–і–Є—Г—Б—Г –Є –≤—Л—Б–Њ—В–µ". –Я—А—П–Љ –Ї–Є–љ–Њ "

". –Т–µ—Б—С–ї–∞—П —В–∞–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—П –±—Л–ї–∞. –Ґ–∞–Љ –≤—А–Њ–і–µ –Њ —В–∞–Ї–Є—Е –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—П—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є. –Ф–ї—П –°-75 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞.

–Ґ—Г—В, –њ—А–∞–≤–і–∞, —А–µ–±—П—В–∞ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –±–µ–Ј —О–Љ–Њ—А–∞.

"

–Т–љ–µ—И–љ–µ –Ч–†–Ъ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –°-300 - —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ —Н—В–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї–∞—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –µ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Є—В".

–Ч–∞–њ—Г—В–∞—В—М –≤—А–∞–≥–∞ - –њ–µ—А–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –Я–Њ–і–ї–µ—В–Є—В, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –°-300 –Є –і–∞–ї—М—И–µ –њ–Њ–ї–µ—В–Є—В. –Р –Љ—Л –Ї–∞-–∞–Ї –і–Њ–ї–±–∞–љ—С–Љ –Є–Ј 400-–≥–Њ. –Ю–≥–Њ-–≥–Њ –±—Г–і–µ—В! –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В. –°—Г–њ–Њ—Б—В–∞—В!

–≠—В–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ –љ–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞. –Р –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Њ–љ–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ–∞—П!

–Ґ–∞–Ї —З–µ–Љ –≤—Б—С –ґ–µ "

–љ–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–і–Њ–њ–µ—З–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –°-400"?

"

–Р–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ—В ".

–Т–њ–µ—З–∞—В–ї–Є–ї–Њ. –Ю—З–µ–љ—М. –†–µ—И–Є–ї –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М.

–Ґ—Г—В –ґ–µ –≤ "–†–У" –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ "

—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–Њ 400 –Ї–Љ –≤–µ—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї –і–Њ 36 —Ж–µ–ї–µ–є –Є –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –љ–Є—Е –і–Њ 72 —А–∞–Ї–µ—В". (–Ю "

" –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: "

–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—В—М –≤—Б–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–µ —Ж–µ–ї–Є –≤ —А–∞–і–Є—Г—Б–µ 480 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤" ).

–Ґ–∞–Ї 80 –Є–ї–Є 36 —Ж–µ–ї–µ–є?

–†–∞–Ї–µ—В–∞, –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—С—В–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є 250 –Ї–Љ, –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ—В —Ж–µ–ї—М –љ–∞ –≤—Б–µ 400 (480) –Ї–Љ?

–Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ—О –Є —З–Є—В–∞—О –і–∞–ї—М—И–µ.

"

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –і–∞–љ–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Я–Т–Ю –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М, –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ, —Б–µ–Љ—М –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —А–∞–Ї–µ—В. –Ґ—А–Є –Є–Ј –љ–Є—Е - 48–Э6–Х, 48–Э6–Х2 –Є 48–Э6–Х3 - –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—В –і–ї—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Ї–∞–Ї —Б "—З–µ—В—Л—А–µ—Е—Б–Њ—В–Ї–Є", —В–∞–Ї –Є —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –°-300–Я–Ь. –С–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б —Б –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ 48–Э6–Ф–Ь —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –њ–Њ–і "–Ґ—А–Є—Г–Љ—Д". –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є —Б—В—А–Њ–Є—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –њ–Њ–ї—Г–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—Ж–Є–µ–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї—Г –µ—Й–µ –і–≤–∞ –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–∞ - 9–Ь96–Х –Є 9–Ь96–Х2.

–Ґ–∞–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Ј–Њ–љ–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ ".

–Э–Є —Е—А–µ–љ–∞ —Б–µ–±–µ –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Є–Ї. "

–Т—Б–µ–≥–Њ 135 –Ї–Љ" —Н—В–Њ —А–∞–Ј–ї—С—В –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Њ–≤? –Ш–ї–Є —З–µ–≥–Њ –µ—Й—С –њ–Њ—Е—Г–ґ–µ?

–Р-a, —В–∞–Ї —Н—В–Њ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б 400-–Љ–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є–Ј —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е "–±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤"!

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —А–∞–Ї–µ—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б–∞ –і–Њ—Б—В–∞—С—В, –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–Љ. –†–∞–љ—М—И–µ –≤—Б—С –ґ–µ –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ—Г –µ—С —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —З–∞—Б—В—М.

"

–Ш–Ј–і–µ–ї–Є–µ 9–Ь96–Х, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –Ј–Њ–љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П".

–Т–Њ—В —Н—В–Њ –љ–∞–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ: "–Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ –љ–Њ–Љ–µ—А", 2, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, (–њ–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–Љ—Г XXL) –Є–ї–Є –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ 15–Ф.

–Ъ–∞–Ї–Њ–≤–∞ –ґ–µ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—С—В–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П 9–Ь96–Х?

–Я–Њ –≤—Б–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ 150 –Ї–Љ. –Р –≤—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –Ј–∞ "

–њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –Ј–Њ–љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П".

–Я–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ. –Т–µ–і—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–∞—Б—М –≤ "400 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ–Њ —А–∞–і–Є—Г—Б—Г –Є –≤—Л—Б–Њ—В–µ". –Ъ—В–Њ –Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В? –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–∞–њ—Г—В–∞–ї—Б—П.

–Р –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є "–±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б –љ–∞ 400 –Ї–Љ"? –І–µ–Љ —З—С—А—В –љ–µ —И—Г—В–Є—В. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤—Б—С –±—Л–≤–∞–µ—В.

–Э–∞—З–Є–љ–∞—О —Г—В–Њ—З–љ—П—В—М, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О –Є–Ј—Г—З–∞—В—М.

–Т—Л–±–Є—А–∞—О –і—А—Г–≥–Њ–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Ј–љ–∞–љ–Є–є.

"–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–Ї–∞" –Њ—В–њ–∞–і–∞–µ—В. –Э–µ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є. –Ґ–∞–Љ "—Б–њ–µ—Ж–њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–∞" –Є "–і–∞–Љ—Л –≤ —Б–Є—В—Ж–µ–≤—Л—Е –њ–ї–∞—В—М—П—Е".

–Э–∞—И–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ –≤ "–†–У" (

–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –°-500. –Х—С "

–њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–∞—Й–∞—В—М —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, –≤–µ—А—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –Є –Ї—А—Л–ї–∞—В—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В –≤ —А–∞–і–Є—Г—Б–µ –і–Њ 400 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ–Є –∞–љ—В–Є—А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є —Б —А–∞–і–Є—Г—Б–Њ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П 600 –Ї–Љ" ).

–Ш—В–∞–Ї, "

" –Њ—В 9 –∞–њ—А–µ–ї—П 2015 –≥.:

"

–Ъ–Є—А–Є–ї–ї –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–є—Б—П –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Т–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ-–Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї–Њ –і–∞–ї—М–љ—О—О —А–∞–Ї–µ—В—Г –њ–Њ–і –°-400 –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ —З–µ—В—Л—А—С—Е—Б–Њ—В –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ —А–∞–Ї–µ—В—Г –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ—Г—О –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞. –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–љ—Г—В–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞ —Б—З—С—В –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ї–µ—В—Л, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—Б—П –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –°-400 —Б 250 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –і–Њ 400 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤".

–Р —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –Я–Т–Ю, –∞ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–∞—П –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–∞–Ї–µ—В–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П (–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П). –°—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –°-400.

–Ь–Њ–ґ–µ—В –Є –і–Њ 80 —Ж–µ–ї–µ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ –і–Њ–є–і—Г—В?

–Э–∞–і–Њ –≤–Ј—П—В—М —Б–∞–є—В —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В—З–Є–Ї–∞. –Ю–љ–Є- —В–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—А—Г—В, –љ–∞–і–µ—О—Б—М.

"

", —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В—З–Є–Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –°-400.

–°—В–∞—В—М—П —Б—В–∞—А–Њ–≤–∞—В–∞, –Њ—В 2008 –≥–Њ–і–∞. –Э–Њ –Љ—Л —В–Њ –Ј–љ–∞–µ–Љ —В–µ–Љ–њ—Л –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—В–∞—В—М—П.

–Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є- 36.

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –љ–∞ —Ж–µ–ї–Є —А–∞–Ї–µ—В- 72.

–•–Њ—В–Є—В–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М? –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞.

"

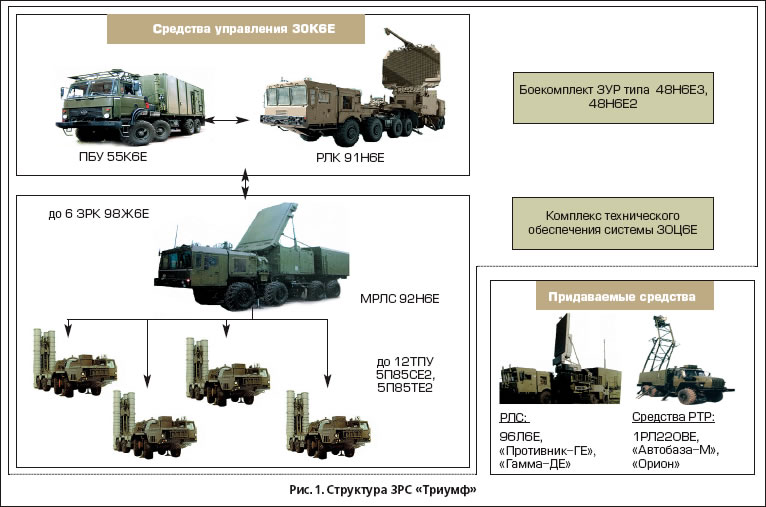

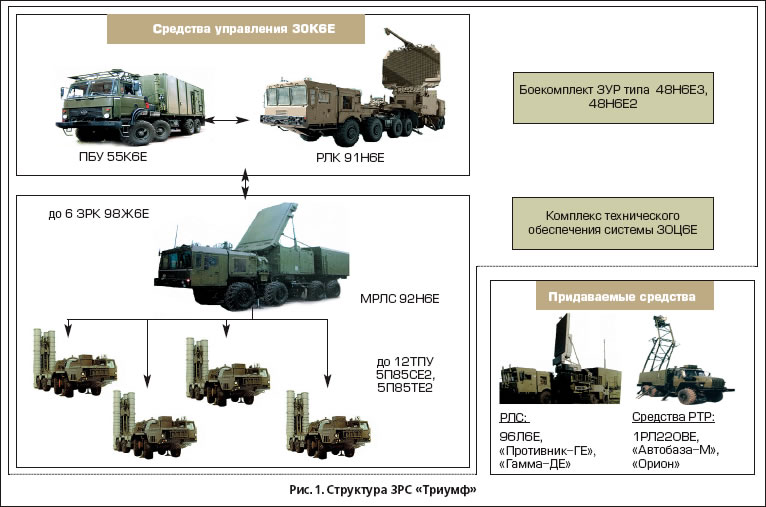

–Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ч–†–° "–Ґ—А–Є—Г–Љ—Д" –≤—Е–Њ–і—П—В:

–°—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П 30–Ъ6–Х –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ - –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П (–Я–С–£) 55–Ъ6–Х, —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ (–†–Ы–Ъ) 91–Э6–Х;

–Ф–Њ 6-—В–Є –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ 98–Ц6–Х, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ:

вАҐ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –†–Ы–° (–Ь–†–Ы–°) 92–Э6–Х

вАҐ –і–Њ 12 —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ-–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї (–Ґ–Я–£) —В–Є–њ–∞ 5–Я85–°–Х2, 5–Я85–Ґ–Х2 —Б –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є 4-—Е –Ч–£–† —В–Є–њ–∞ 48–Э6–Х3, 48–Э6–Х2".

–°—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞–Ї–µ—В –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –Ґ–Я–£ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л: 6—Е12—Е4=288.

–Ь-–і–∞–∞вА¶ 72 –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –і–ї—П –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤. –Я–Њ –і–≤–µ –љ–∞ "–±—А–∞—В–∞". –І—В–Њ–± —Г–ґ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞! –Ґ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤ –Я–Т–Ю –Є –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –≤ –Я–†–Ю.

"

–Ь–†–Ы–° 92–Э6–Х –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є ....

вА¶ –Ь–†–Ы–° –Є–Љ–µ–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ 100 —Ж–µ–ї–µ–є –Є —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ 6 —Ж–µ–ї–µ–є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л".

–Ш—В–∞–Ї, —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—В—М –њ—А–Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–Њ 6 —Ж–µ–ї–µ–є. –Т—Б–µ–≥–Њ? –Э–µ–Љ–∞–ї–Њ —П –≤–∞–Љ —Б–Ї–∞–ґ—Г, —Б—А–∞–Ј—Г —Ж–µ–ї—Л—Е 6 —Ж–µ–ї–µ–є! (–њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й—С —Ж–µ–ї—Л—Е).

–Ґ–∞–Ї–Є—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–Њ —И–µ—Б—В–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –°-400. –Т–Њ—В –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О –±–Њ–µ–≤—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г (–њ—Г—Б–Ї —А–∞–Ї–µ—В –Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї–µ–є) –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ—Г–Љ –њ–Њ 6—Е6=36 —Ж–µ–ї—П–Љ.

–Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–ї–Є—Б—М 80? "–£—З—С–љ—Л–Љ —Н—В–Њ –µ—Й—С –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ". ¬©

–Р –≤—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ: "–Р—Е, —В–∞–Ї —Н—В–Њ "–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–Ї–∞"? –Ґ—О!"

–Ґ–∞–Ї –љ–∞–і–Њ –ї–Є —З–Є—В–∞—В—М "–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О –У–∞–Ј–µ—В—Г"?

–ѓ –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —З–Є—В–∞—В—М, –љ–Њ –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ.