–С–∞–љ–љ–µ—А

–Э–Њ–≤—Л–µ –≤–Ј—А—Л–≤–Њ–Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б–ї–∞ –і–ї—П –±—А–Њ–љ–µ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є

|

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –±–ї–Њ–≥–Њ–≤

0

22.05.201505:2622.05.2015 05:26:04

¬Ђ–Я–µ–љ¬ї (–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Я–µ–љ–і—О—А–Є–љ)

–•–Њ—В—П –С–Њ–≥ —В—А–Њ–Є—Ж—Г –ї—О–±–Є—В, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ —Г —В–µ–ї–µ–≥–Є —З–µ—В—Л—А–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞. –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –Ј–∞–±—Г–і–µ–Љ –Њ–± —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є –Њ–±—К—С–Љ–∞ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ—А—В—А–µ—В –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є—П—В–µ–ї—П. –°–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–Њ–і–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –љ–∞—В—Г—А–Њ–є, –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М-—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ.

–Ф–ї—П –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї–Є —П –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –њ–µ—А–µ–і –њ–∞—А–∞–і–∞–Љ–Є –љ–∞—И –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ вАУ –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ч—Л–±—Г–љ–Њ–≤ вАУ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ–њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є–ї–Є —В—А–µ—В—М–µ–є —И–µ—А–µ–љ–≥–µ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤, —Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Б –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ ¬Ђ—Б–Љ–Є—А–љ–Њ¬ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤ –ґ–µ –±—Л–ї —Г–ґ–∞—Б –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—П –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Є—В—Г–∞–ї–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞, –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–≤—И–Є—Б—М, –Њ–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–Њ–ґ–Є–Ї –Є –Њ–±—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї –і–µ—А–µ–≤–∞ (–≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–µ—И–∞—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞).

–Э—Г –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ —Б–µ–±–µ –і–µ—Ж–Є–±–µ–ї—Л —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ —Г–ґ–∞—Б–∞ –Є –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Њ—В–Њ–±—А–∞–љ–љ–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—П—И–Ї–µ –Ч—Л–±—Г–љ–Њ–≤ —Г–Ј—А–µ–ї —Б–≤–Њ–є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В —Б –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —Д–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є–µ–є a la –Я–∞–≤–µ–ї I. –Ш —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ–њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤–Є–љ–љ–Њ –≤–Ј–Є—А–∞—О—В –љ–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й—Г—О –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–Њ–є –Ї—Г—А–љ–Њ—Б–Њ–є —Д–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є...

–Ъ–∞–Ї –Є –≤—Б–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–і–∞—А—С–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –°–∞–љ—М–Ї–∞ –ґ–Є–ї –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Љ–Є—А–µ, –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ї —Б–µ—А–і—Ж—Г –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й—Г—О –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–Є–ї—М –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л–є —Н–≥–Њ–Є–Ј–Љ, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –°–∞—И–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Љ—П–≥–Ї–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ —Б—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є, –µ—Б–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї –Њ–±—Й–Є–µ —В–Њ—З–Ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤.

–Т—Б—С —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї, –Њ–љ –ґ–Є–ї –≤ –Љ–Є—А–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –≤—Л–њ—П—З–Є–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є –њ–µ—А–µ–і —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–і—Г—И–љ–Њ –њ—А–Њ—Й–∞—П –Є–Љ –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ.

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞ –ї–µ—В–Њ–Љ 1948 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ —П–≤–Є–ї—Б—П –Ї –љ–∞–Љ –≤ –§–Њ–Љ–Є–љ–Њ, –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ —Г–µ–Ј–ґ–∞—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г.

–Ю–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–є –њ–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л–Љ –њ—А–Є—С–Љ–љ—Л–Љ –±—Л–ї–∞ –Ф—А–µ–Ј–і–µ–љ—Б–Ї–∞—П –≥–∞–ї–µ—А–µ—П, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є–Ј –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Љ–∞–ї–Њ –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–ї –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –†–°–§–°–† —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А —В–∞–є–љ–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й. –°–∞—И–Є–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—О —Б –°–Є–Ї—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–і–Њ–љ–љ–Њ–є –±—Л–ї–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞. –Ш –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –ї—О–і–Є —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ.

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ–є —Н–њ–Њ–њ–µ–Є ¬Ђ–Я–µ–љ¬ї –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П —Б –Љ–Њ–µ–є —В—С—В–Ї–Њ–є –Ч–Њ–µ–є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є –µ—С —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–љ–∞ –≤—А—П–і –ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–љ—Л–µ –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є –Є —Б–ї—Л—Е–Њ–Љ –љ–µ —Б–ї—Л—Е–Є–≤–∞–ї–∞ –Њ —В–∞–є–љ—Л—Е —И–µ–і–µ–≤—А–∞—Е. –Ю–љ–Є –Њ —З—С–Љ-—В–Њ –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Е–Њ–і–∞—В–∞—П –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–Њ–є. –Э–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М —Г –љ–∞—Б –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —В—С—В–Ї–Є–љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В, –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ –Њ–љ –Ј–∞—В–µ—А—П–ї—Б—П –њ—А–Є –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є –ґ–Є–ї—М—П –≤ –§–Њ–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–≤–Њ–Є –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–µ–Ј—М–±—Г –њ–Њ –Ї–Њ—Б—В–Є) –љ–∞—И –і—А—Г–≥ —Б–і–∞–≤–∞–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ—Л, –Є —В–∞–Љ –Є—Е –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –±—А–∞–ї–Є.

–£ –°–∞—И–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є. –Ю—В–µ—Ж вАУ –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П вАУ –≤ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї –є–Њ–≥—Г –≤ —Д–Є–Ј–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ы–µ—Б–≥–∞—Д—В–∞ –Є, –Ї–∞–Ї –Є —Б—В–∞—А—И–Є–є —Б—Л–љ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –Њ—В –Љ–Є—А–∞ —Б–µ–≥–Њ. –Ь–ї–∞–і—И–Є–є –°–∞—И–Є–љ –±—А–∞—В —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є. –Ш –Њ–±–Њ –≤—Б–µ—Е —В—А—С—Е —З—Г–і–∞–Ї–∞—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–∞—Б—М –Љ–∞–Љ–∞ вАУ –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –≤—А–∞—З.

–І–µ–Љ –і–∞–ї—М—И–µ –і–µ–ї–Њ —И–ї–Њ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї—Г –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, —В–µ–Љ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ —П—Б–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ вАУ —Н—В–Њ –љ–µ –і–µ–ї–Њ –і–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Я–µ–љ–і—О—А–Є–љ–∞. –Э–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –Є–Ј —Н—В–Њ–є —П—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ –Є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л. –Я–Є—В—М –Є –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Є—З–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –µ–≥–Њ –≤—Л–≥–љ–∞–ї–Є –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –°–∞—И–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥.

–Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –±–µ–Ј —Г—В–∞–є–Ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –і—Г–Љ–∞–µ—В, –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –њ–Њ –Љ–∞—А–Ї—Б–Є–Ј–Љ—Г-–ї–µ–љ–Є–љ–Є–Ј–Љ—Г. –Э—Г, —Г–ґ —Н—В–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Є –≤—Л–≥–љ–∞–ї–Є –љ–∞ —Д–ї–Њ—В –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л.

–Я—А–Њ–±–Њ–ї—В–∞–≤—И–Є—Б—М –≥–Њ–і –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –њ–Њ—Б—В—Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, –°–∞—И–∞ –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–Є–њ–ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–і —И—Г–Љ–Њ–Ї –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Њ—В—Е–Њ–і–∞ –Њ—В –Ј–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–Ј—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ —Г—И—С–ї ¬Ђ–љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї—Г¬ї. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь—Г—Е–Є–љ–Њ–є –Є —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ-–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Х—Б–ї–Є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –±—Г–і–µ—В –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є–Ї, –≤–µ–љ—З–∞—О—Й–Є–є —И–њ–Є–ї—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞, вАУ —Н—В–Њ –°–∞—И–Є–љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞.

–Э—Г –≤–Њ—В. –Ъ–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞: –≤–Ј—П–ї—Б—П –њ–Є—Б–∞—В—М –њ—А–Њ –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е —О–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤–µ—Б—С–ї—Л–µ —Б—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–°–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ї–∞–Ї –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–µ—В—В–µ: ¬Ђ–І—В–Њ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Њ, —В–Њ –Є –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Њ... ¬ї

–Т.–С—А—Л—Б–Ї–Є–љ

–Т.–®–Є–≥–Є–љ. –Э–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—О –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї вДЦ8-10, 2012 –≥.

22.05.201505:2622.05.2015 05:26:04

0

22.05.201504:0222.05.2015 04:02:53

–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞—Е. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–±–∞–ї—В–Њ–≤ "46-49-53". –Ъ–љ–Є–≥–∞ 2. –°–Я–±, 2003. –І–∞—Б—В—М 5

–¶–µ–љ–∞ –∞—В–∞–Ї–Є

–Ю—В—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞ –±–Њ–µ–≤—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, —П —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –љ–∞—З–∞–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ—Б—В–Є –Я–Ы –њ–Њ—Б–ї–µ –С–° –Є –Ь–Я–†. –Я–Њ–і–Њ—И–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г–µ–Ј–ґ–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О, –љ–Њ –љ–µ —В—Г—В-—В–Њ –±—Л–ї–Њ. –Т—Б–µ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Л —Г–µ—Е–∞–ї–Є, –∞ –Љ–µ–љ—П –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є.

–Э–∞ —Д–ї–Њ—В–µ —А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г —З–µ—В—Л—А—С—Е—В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–Љ –Ј–∞–ї–њ–Њ–Љ. –Э–Њ –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј–ї–Њ –≤–Љ–µ—И–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–≥–Њ–і–∞. –Ш —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є, –∞ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –њ–µ—А–µ–њ–Њ–і–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є. –Ш –≤–і—А—Г–≥ –≤—Л–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–љ–Њ, –≤—Б–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–Є, –∞ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ—Л —В–Њ—А–њ–µ–і—Л.

–Я–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–µ—А–∞ —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Я–Ы –±—Л–ї –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї –Ъ–Њ—Б—В—П –°–µ–ї–Є–≥–µ—А—Б–Ї–Є–є. –Ю–љ –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞–ї –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П, —З—В–Њ–±—Л —Б—А–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–і–∞—В—М —В–Њ—А–њ–µ–і—Л. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Є—Е –Ј–∞–Ї–Є–љ—Г–ї–Є –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї, –Є —П –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Е–Њ–ґ—Г –≤ —А–∞–є–Њ–љ, –∞ –Љ–љ–µ –µ–≥–Њ –љ–∞—А–µ–Ј–∞–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і—Г –Є–Ј –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞, —З—В–Њ–±—Л –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Њ—В—Б—В—А–µ–ї—П—В—М—Б—П –Є —Г–±—Л—В—М –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О, –Ї–∞–Ї –≤–Є–ґ—Г –Ю–С–Ъ —Г–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –∞ —П –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –µ—Й–µ –Ї–≤–Є—В–∞–љ—Ж–Є—О –љ–∞ –†–Ф–Ю –Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є.

–Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –≤ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Л. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Ї–≤–Є—В–∞–љ—Ж–Є—О, —Б—А–Њ—З–љ—Л–Љ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –Є –љ–∞—З–∞–ї —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Г—О –∞—В–∞–Ї—Г. –° –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ –і–∞–ї –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –µ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є –њ–Њ–і–і–Є—Д–µ—А–µ–љ—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П.

–Ш–Ј 1-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і: ¬Ђ–Ґ–Њ—А–њ–µ–і—Л –њ–Њ–ї–Ј—Г—В –Є–Ј –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤!¬ї. –Т—Л—А–Њ–≤–љ—П–ї–Є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –Ј–∞–≥—А—Г–ґ–∞—В—М —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –≤ –Ґ–Р, –љ–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–∞—В—А–Њ–љ, –Є 1-–є –Њ—В—Б–µ–Ї –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї—Б—П –і—Л–Љ–Њ–Љ.

–Р –∞—В–∞–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П, —П —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞—О –±–ї–Є–ґ–љ–µ–µ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ю–С–Ъ. –°–љ–Њ–≤–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Є–Ј 1-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–µ–і–љ—П—П –Ї—А—Л—И–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Ґ–Р. –Ш—В–∞–Ї, –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –і–≤–µ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –і–≤—Г–Љ—П —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ—Л–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Є–Ј 1-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞: вАЬ–Р–њ–њ–∞—А–∞—В—Л —В–Њ–≤—Б—М!". –Э–Њ –і–Њ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ —Г–ґ–µ —В—А–Є –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤–∞. –°—В—А–µ–ї—П—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П.

–ѓ –≤—Б–µ–Љ–Є —В—А–µ–Љ—П –Љ–Њ—В–Њ—А–∞–Љ–Є –і–∞–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–є –≤–њ–µ—А–µ–і –Є –ї–µ–≥ –≤ –Ї–Є–ї—М–≤–∞—В–µ—А –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ –≤ –ї—О–±—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –љ–Њ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї, –Є –∞—В–∞–Ї–∞ —Б–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –Ъ–†–Ы, –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–≤ —А–∞–Ї–µ—В–Њ–Ї –Њ—В –і–≤–Є–ґ—Г—Й–Є—Е—Б—П —В–Њ—А–њ–µ–і, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–є –Ј–Є–≥–Ј–∞–≥ –Є –њ—А—П–Љ—Л–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–є —А–∞–є–Њ–љ. –£ –љ–∞—Б, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —А–∞–є–Њ–љ—Л –љ–∞—А–µ–Ј–∞—О—В—Б—П –Њ—В –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –†—Л–±–∞—З–Є–є –і–Њ –≥—Г–±—Л –У—А–µ–Љ–Є—Е–∞, –Є –Я–Ы, –њ–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П —Н—В–Є —А–∞–є–Њ–љ—Л, –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –і–≤–Є–ґ—Г—Й–Є–є—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –љ–Є—Е –Ю–С–Ъ.

–Т—Б–њ–ї—Л–≤ –Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –Њ—В —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –і–≤—Г–Љ—П —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –і–≤—Г—Е –і—А—Г–≥–Є—Е, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ —А–µ–є–і –Ъ–Є–ї—М–і–Є–љ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Є –≤—Б—В–∞—В—М –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М. –ѓ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –і–∞—Б—В –Љ–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Ю–С–Ъ –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ. –Т—Б—В–∞–≤ –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М, —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ч–∞–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–∞—В—А–Њ–љ (—Г –љ–∞—Б –Њ–љ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г), –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –Є —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–Ї —А–Њ–ї–Є–Ї–∞ –≤ –Ґ–Р, –љ–µ –і–∞–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –њ–µ—А–µ–і–љ—О—О –Ї—А—Л—И–Ї—Г.

–І–µ—А–µ–Ј –і–≤–Њ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ –†–Ф–Ю: ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г. –Ч–∞–љ—П—В—М —А–∞–є–Њ–љ!¬ї. –Я—А–Є–і—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –Є –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –Ю–С–Ъ —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–Є, —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Є –≤—Б–µ—Е —З–µ—В—Л—А—С—Е —В–Њ—А–њ–µ–і, –њ–Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Њ—Б—Д–Њ—А–µ—Б—Ж–Є—А—Г—О—Й–µ–є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є, —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Є –љ–∞–і –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ–Є. –Ф–≤–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–ї–Њ–≤–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –Є—Е –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї–Є. –Р—В–∞–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–є. –Т–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –±–∞–Ј—Г, –Є —П —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –љ–Њ –Є–Ј 30 —Б—Г—В–Њ–Ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –≤—Л–њ–∞–ї–Њ 12.

–Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–µ—З—В–∞—Е

–Я–µ—А–≤—Л–Љ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞. –ѓ, –Ї–∞–Ї –Ъ–∞—А–ї–∞, –њ–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї —В–µ–Њ—А–Є—О –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Т–µ–љ—В—Ж–µ–ї—М, –і–Њ–ї–±–∞—П –і–Њ –і–≤—Г—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–Њ—З–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М. –†–∞–љ—М—И–µ –љ–∞–Љ –µ–µ –љ–Є –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –љ–Є –љ–∞ –Т–Ю–Ы–°–Ю–Ъ–µ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є. –Ю–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї –Ы–µ—И–∞ –У–∞–Ї–Ї–µ–ї—М –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї—Б—П –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Б –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Њ —А–µ–њ–µ—В–Є—В–Њ—А—Б—В–≤–µ –љ–∞—Б—З–µ—В –Љ–µ–љ—П. –Ґ–∞–Ї –≤—Б–µ —В–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ. –Э–Њ —П –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї –љ–∞ 12 —Б—Г—В–Њ–Ї, –Є –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, –њ–Њ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В—А–Њ–є–Ї—Г. –Т—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л —Б–і–∞–ї –љ–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ.

1967 –≥–Њ–і, –≥–Њ–і 50-–ї–µ—В–Є—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –±—Л–ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ–љ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–Њ–Љ –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –±–∞–ї–ї–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є–Ј 21-–≥–Њ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ 11 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –Т–Ь–§ —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —Б–і–∞—З–µ–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤, –∞ –њ—П—В–µ—А–Њ —И–ї–Є —Б –Ґ–Ю–§–∞. –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—П—В—М –Љ–µ—Б—В.

–ѓ –љ–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї –њ–Њ –±–∞–ї–ї–∞–Љ, –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ. –Э–∞—Б —В—А–Њ–Є—Е: –Љ–µ–љ—П, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –І—Г–±–Є—З–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–±—А–∞–≤—И–Є—Е –њ–Њ 18 –±–∞–ї–ї–Њ–≤, –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –њ–Є—Б–∞—В—М —А–∞–њ–Њ—А—В–∞ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Њ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –±—Г–і–µ—В –Ј–∞ –љ–∞—Б —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≥–Њ–і —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М. –Ь—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є, –Њ–љ –Ј–∞–±—А–∞–ї –≤—Б–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Ї –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Я—П—В—М –і–љ–µ–є –Љ—Л —В–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Ј–≤–Њ–љ—П –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ–љ –њ—А–Є–±—Л–ї –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є –і–љ–Є –Њ–љ–Є –ґ–і–∞–ї–Є –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞, –љ–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ вАФ –Њ–љ —Е–Њ–і–Є–ї —Б –≤–Є–Ј–Є—В–Њ–Љ –≤ –Ѓ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О. –Ю–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—О –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞, —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є—Е –њ–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б—Г –Њ–љ —Г—В–≤–µ—А–і–Є–ї, –∞ –љ–∞—Б—З–µ—В –љ–∞—Б —В—А–Њ–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –±–µ–Ј –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —А–µ—И–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В.

–Ш—В–∞–Ї, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –ї–Є—И—М –≤ –Љ–µ—З—В–∞—Е, —Е–Њ—В—П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –±—Л–≤–∞–ї –≤ –љ–µ–є –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ-—И—В–∞–±–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–≥—А–∞—Е (–Ъ–®–Т–Ш) –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –љ–∞—И–µ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л, –±—Г–і—Г—З–Є —Г–ґ–µ –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л.

–£—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –љ–Њ–≤–µ–є—И–µ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є

–Ч–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ

–Ф–∞–ї–µ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Є –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Љ–∞–ї–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї.

–Э–∞ –і–љ—П—Е –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А, —И–ї–∞ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ ¬Ђ–°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ¬ї –Р—А—В—С–Љ–∞ –С–Њ—А–Њ–≤–Є–Ї–∞. –Э–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ –Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ. –Э–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –Є –Є–Љ—П –±—Л–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є: –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї –С–Њ—А. –Т –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –°–®–Р –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–≤ –†–Њ–Ј–µ–љ–±–µ—А–≥ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ–∞ —Г—З—С–љ—Л—Е-–Ї–Є–±–µ—А–љ–µ—В–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –°–°–°–†. –Ю–љ–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–∞—Б–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–Њ–≤—Л—Е —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї –≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є —Ж–Є—Д—А–Њ–≤—Л—Е —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ-–≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ (–≠–Т–Ь).

–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Н—В–∞ –≥—А—Г–њ–њ–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–∞ –§–С–†, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є вАУ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –†–Њ–Ј–µ–љ–±–µ—А–≥–Є –Ї–∞–Ј–љ–µ–љ—Л –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В—Г–ї–µ, –∞ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —З–ї–µ–љ—Л –≥—А—Г–њ–њ—Л –±–µ–ґ–∞–ї–Є –≤ –Ѓ–ґ–љ—Г—О –Р–Љ–µ—А–Є–Ї—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г.

–ѓ –њ–Њ–і–Њ–Ј–≤–∞–ї –ґ–µ–љ—Г –Ї —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А—Г –Є –≥–Њ–≤–Њ—А—О:

вАУ –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –С–µ—А–≥–∞ –Ш–Њ–Ј–µ—Д–∞ –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤–Є—З–∞.

–Ь–Њ—П –≠–ї—П –±—Л–ї–∞ –ї–Є—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞ —Б –С–µ—А–≥–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Њ—В–≤–Њ–Ј–Є–ї –µ—С —Б –і–Њ—З–Ї–Њ–є –Ы–µ–љ–Њ–є –љ–∞ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї—Г—О –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞–њ–µ–ї–ї—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ—П –Ы–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –≤ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –њ–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б—Г —Д–Њ—А—В–µ–њ—М—П–љ–Њ. –£ –С–µ—А–≥–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—П—В—М –і–µ—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Ї–∞–Ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–і–∞—А—С–љ–љ—Л–µ, –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ.

–≠–ї—П –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –≤ —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞:

вАУ –Ф–∞, —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –С–µ—А–≥–∞.

–Т—Б—С —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤—В–Њ—А–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є.

–Ф–∞, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї –С–µ—А–≥. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Њ–љ –Є –љ–∞—И –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А –°—В–∞—А–Њ—Б –§–Є–ї–Є–њ–њ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З –±—Л–ї–Є –≤ –≥—А—Г–њ–њ–µ –†–Њ–Ј–µ–љ–±–µ—А–≥–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л, –Є–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –±–µ–ґ–∞—В—М —З–µ—А–µ–Ј –Ь–µ–Ї—Б–Є–Ї—Г –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–Є –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ –°–°–°–† –Є–Ј –І–µ—Е–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞–Ї–Є–Є –њ–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О –Э.–°.–•—А—Г—Й—С–≤–∞. –Ш–Љ –±—Л–ї–Є –і–∞–љ—Л –і—А—Г–≥–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–∞ –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є. –£ –љ–∞—Б –Њ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є —Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ-–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї.

–°—В–∞—А–Њ—Б –љ–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –•—А—Г—Й–µ–≤—Г, –Њ–љ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–µ—В –Њ —З—С–Љ-—В–Њ, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –Я–µ—А–≤–Њ–Љ—Г —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—О –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б.

–Ю–љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ, –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –ї–Њ–≤—П—В –≤—Б–µ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л–µ, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л–µ, –∞ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞.

–Ь–Њ–ґ–µ—В, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –°—В–∞—А–Њ—Б —Б–Ї–∞–ґ–µ—В —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ,

–њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –•—А—Г—Й—С–≤ –њ—А–Є–Љ–µ—В —Б–≤–Њ—С —В–≤—С—А–і–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ вАУ

–°–Ю–Т–Х–Ґ–°–Ъ–Ю–Щ –Ь–Ш–Ъ–†–Ю-–≠–Ы–Х–Ъ–Ґ–†–Ю–Э–Ш–Ъ–Х –С–Ђ–Ґ–ђ!

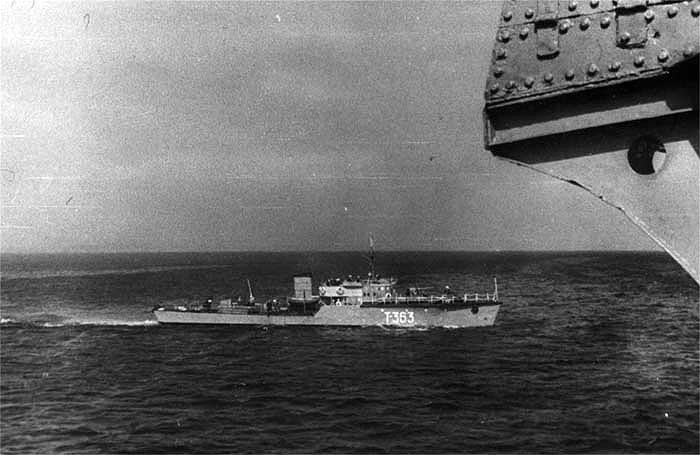

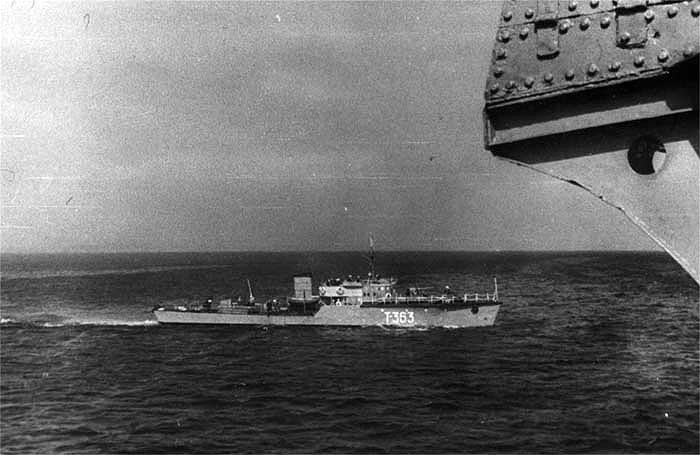

–ѓ —Б—А–∞–Ј—Г –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї 1967 –≥–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П, –±—Г–і—Г—З–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Я–Ы ¬Ђ–С-103¬ї 641 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, –њ—А–Є—И—С–ї –Њ—Б–µ–љ—М—О –Є–Ј –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В –і–ї—П —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –љ–∞ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ. –І–µ—А–µ–Ј –Љ–µ—Б—П—Ж –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б —В–µ–Ї—Г—Й–Є–Љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Я–Ы. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л (–Ґ–Р–°–∞) –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Њ–њ—Л—В–Њ–≤—Г—О –±–Њ–µ–≤—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г (–С–Ш–£–°) ¬Ђ–£–Ј–µ–ї¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –±—О—А–Њ (–Ы–Ъ–С) –љ–∞ –±–∞–Ј–µ —Г–ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –љ–∞—И–Є—Е –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П—Е (–Р–≠–°) –Љ–∞–ї–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ—Л—Е –Љ–Є–Ї—А–Њ—Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –°—В–∞—А–Њ—Б–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–µ–Љ–Є—О.

–Я—А–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –Ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ

–°–Њ–±—Л—В–Є—П —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ. –Э–∞ –Я–Ы –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –Ї–∞–і—А–Њ–≤–∞—П —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П. –Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –†–Ґ–° –±—Л–ї–Є –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л –і–≤–µ –љ–Њ–≤—Л—Е —И—В–∞—В–љ—Л—Е –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ-–≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ (–≠–Т–У). –° –і–≤—Г—Е —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е —А–µ–Љ–Њ–љ—В –љ–∞ –Ъ–Ь–Ю–Ы–Ч, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є –†–Ґ–° –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ—Л –Ї –љ–∞–Љ –љ–∞ —И—В–∞—В –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≠–Т–У. –•–Њ–і —А–∞–±–Њ—В –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –і–≤–∞ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –і–ї—П –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є —Г—З—С–љ—Л—Е.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ –±—Л–ї –ѓ—А–Њ—И–µ–љ–Ї–Њ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і—Г—И–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–љ –љ–∞ –І–§ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –ї–Є–і–µ—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ, –њ—А–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –Њ—Б–∞–ґ–і—С–љ–љ—Л–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –Є –≤—Л–≤–µ–Ј—И–Є–Љ –Њ—В—В—Г–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Г—О –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Г –†—Г–±–Њ ¬Ђ–Ю–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П¬ї. –Ы–Є–і–µ—А –і–Њ—И—С–ї –і–Њ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞, —Г—Б–њ–µ–ї —А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Є—В—М—Б—П –Є –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Њ—В –±–Њ–Љ–±—С–ґ–Ї–Є –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є, –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї.

–Ь–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –Ы–Є–µ–њ–∞–µ, —Г–Љ—Г–і—А–Є–ї—Б—П —А–∞–Ј–і–Њ–±—Л—В—М –њ–ї—С–љ–Ї—Г –Ї–Є–љ–Њ—Е—А–Њ–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї —Б–љ—П—В —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –љ–∞ –ї–Є–і–µ—А ¬Ђ–Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В¬ї –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞–Љ–Є –±–Њ–Љ–± –Є —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤. –Р –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –ї–Є–і–µ—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Т.–Э.–ѓ—А–Њ—И–µ–љ–Ї–Њ. –Ь—Л —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г, –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –Ї–∞–і—А—Л –Ї–Є–љ–Њ—Е—А–Њ–љ–Є–Ї–Є. –Ю–љ –±—Л–ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—В—А–Њ–≥–∞–љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Н—В–Є—Е –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –Њ–љ –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї.

–Т—В–Њ—А–Њ–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ю—Б–Ї–∞—А –°–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –°.–У.–У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В–µ—Б–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є. –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –±–µ–Ј —Б—В–µ—Б–љ–µ–љ–Є—П –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤—Г –≤ –ї—О–±–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–∞.

–Ь–µ–љ—П, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –†–Ґ–° –Є –і–≤—Г—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –≠–Т–У –Њ—В–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –≤ –Ы–Ъ–С –љ–∞ —Г—З—С–±—Г, –≥–і–µ –Љ—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ы–Ъ–С –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –°—В–∞—А–Њ—Б–Њ–Љ –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З–µ–Љ –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ –С–µ—А–≥–Њ–Љ –Ш–Њ–Ј–µ—Д–Њ–Љ –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–Љ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В—З–Є–Ї–Њ–≤.

–Ы–Ъ–С —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–µ –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і –≤–Њ–є–љ–Њ–є –і–ї—П –Ф–Њ–Љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В–Њ–≤, –љ–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–≤—И–µ–Љ—Б—П –њ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Ј–і–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Є –≤ –љ—С–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –®–Ї–Њ–ї–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Т–Ь–§, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ–Њ-–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Є –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є.

–Т –Ы–Ъ–С —Б—А–Њ—З–љ–Њ –Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б—В–µ–љ–і–Њ–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –С–Ш–£–° ¬Ђ–£–Ј–µ–ї¬ї. –†–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ –Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –≤–µ–ї–Є—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ.

–І–µ—А–µ–Ј 20 –і–љ–µ–є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—И—С–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –Т–Ь–§ –Њ –Љ–Њ—С–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Є–Ј –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Р—Д—А–Є–Ї–Є —Б –Ј–∞—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ 12 –њ–Њ—А—В–Њ–≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ. –ѓ –њ—А–Є—И—С–ї –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г 1 —А–∞–љ–≥–∞ –°–∞–≤–Ї–Є–љ—Г –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –і–Њ–±—А–Њ –љ–∞ —Б–і–∞—З—Г –і–µ–ї. –£ –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –£–Ј–љ–∞–≤ –≤ —З—С–Љ –і–µ–ї–Њ, –Њ–љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —П –љ–∞—З–∞–ї –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ, –Є –Љ–µ–љ—П –Њ—В–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ —Д–ї–Њ—В –љ–µ—Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї –Љ–Њ—П –Љ–µ—З—В–∞ –њ—А–Њ–є—В–Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ—А–µ–є –Є –Њ–Ї–µ–∞–љ–Њ–≤ –ї–Њ–њ–љ—Г–ї–∞. –Ь–µ–љ—П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Љ–µ–љ—П —Б—А–Њ—З–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –љ–∞ —В—Г –Я–Ы –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Я–Ы ¬Ђ–С-109¬ї –Т.–Ш.–•–ї–Њ–њ—Г–љ–Њ–≤–∞. –Ш—В–∞–Ї, –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞–Љ–µ—А—В–≤–Њ –Ї –Я–Ы ¬Ђ–С-103¬ї, –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—П. –С—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Є –≤ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О.

–Р –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Г—З–Є—В—М—Б—П. –Ю–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —З–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є ¬Ђ–Њ–±–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–∞—Е –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Н—В–∞–њ–∞ —А–∞–±–Њ—В.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П—Е, —В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А–∞–±–Њ—В. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤, –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є, –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –°–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ–У–С. –Э–∞–Љ –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М —Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ, –Њ–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Њ–і–µ–ґ–і—Г. –І—В–Њ–±—Л –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ–љ–і–∞ —Б –Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –С–Ш–£–°, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є —В—А–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –Њ—Е—А–∞–љ—Л.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Ї –љ–∞–Љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ —Б —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є вАУ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ–Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞–Љ–Є. –Ь–љ–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –њ–Њ–і –њ–∞–ї—М—В–Њ –Њ–і–µ—В—М —Д–Њ—А–Љ—Г. –Э–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ —П –±—Л–ї –≤ —В—Г–ґ—Г—А–Ї–µ –Є —В–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ –њ—Г–ї—М—В–µ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –С–Ш–£–°. –Т—Б–µ–Љ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Г—Б–Ї–Њ—А–Є—В—М —А–∞–±–Њ—В—Г –Є –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –і–љ—П —Г–±—Л–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ–Њ–і—З–Є–љ—С–љ–љ—Л–Љ–Є.

–Ш–Ј—Г—З–Є–≤ —В–µ–Њ—А–Є—О –Є –Њ—Б–≤–Њ–Є–≤ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–∞—Е –Є –љ–∞ –њ—Г–ї—М—В–µ –С–Ш–£–°, –Љ—Л –≤—З–µ—В–≤–µ—А–Њ–Љ —Б–і–∞–≤–∞–ї–Є –Ј–∞—З—С—В—Л –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –С–Ш–£–° —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Г. –°–і–∞–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –і–Њ–њ—Г—Б–Ї. –°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —А–µ—И–∞–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –Ј–∞–і–∞—З –њ–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ, –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Є –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О.

–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Г–ґ–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–њ—А—П–ґ–µ–љ–∞ —Б –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е, —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є, –≥–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–∞–Љ–Є, –≥–Є—А–Њ-–∞–Ј–Є–Љ—Г—В-–≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ –Є –ї–∞–≥–Њ–Љ. –Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–µ —В—А–∞—Б—Б—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –Њ—В—Б–µ–Ї–Є.

–Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –С–Ш–£–° ¬Ђ–£–Ј–µ–ї¬ї

–Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї –Ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –љ–∞ –С–Ш–£–° ¬Ђ–£–Ј–µ–ї¬ї, –Љ—Л —А–∞—Б–њ—А–Њ—Й–∞–ї–Є—Б—М —Б –Љ–Є–ї—Л–Љ –љ–∞–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, –≥–і–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ —И–ї–Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–µ –Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ –Є—Е –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О 1968 –≥–Њ–і–∞, –Љ—Л —Г—И–ї–Є –≤ –Ы–Є–µ–њ–∞—О –і–ї—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –С–Ш–£–°.

–Т –Ы–Є–µ–њ–∞—О –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ –љ–Њ—З—М —Б 30 –љ–∞ 31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1968 –≥–Њ–і–∞. –Я–Ы –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г 37 –Ф–Є–Я–Ы –Ъ–С–§. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Т.–Р.–Я—А–∞–љ—Ж –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –љ–∞—Б –љ–∞ –њ—А–Є—З–∞–ї–µ. –Я–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –Љ–љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Є –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –Њ—В–і—Л—Е–∞ –≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є. –°–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–Ї:

вАУ –Ы–Њ–і–Ї—Г –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –±—Г–і–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Я—А–∞–љ—Ж –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–≤–≥—Г—Б—В–Њ–≤–Є—З

–Ы–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –≤ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ–µ. –Ь–љ–µ –і–∞–ґ–µ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О –і–≤—Г—Е–Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–љ—Г—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Ы–Є–µ–њ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ. –Ъ–Њ –Љ–љ–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –ґ–µ–љ–∞ –Є –і–≤–µ –і–Њ—З–Ї–Є.

–Ф–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –±—Л–ї –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є—З–∞–ї –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ј–і–∞–љ–Є—П —И—В–∞–±–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–∞—Б, –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М —И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Т–µ—Б—М –і–µ–љ—М 31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –і–µ–ї–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ—А–Є–±–Њ—А–Ї—Г –Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –Ј–∞–њ–∞—Б—Л. –Т –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –Є —А–∞–Ј—Г–Ї—А–∞—Б–Є–ї–Є —С–ї–Ї–Є. –Э–Њ–≤—Л–є –≥–Њ–і —А–µ—И–Є–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –Ф–ї—П –≤—Б–µ—Е —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–љ–Њ, –∞ —П —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞–Ј –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –Э–Њ–≤—Л–є –≥–Њ–і –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –Ъ–Њ–Ї –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є —Г–ґ–Є–љ. –Э–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–µ —Г –≤—Б–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л.

–Ю–Ї–Њ–ї–Њ 23 —З–∞—Б–Њ–≤ 30 –Љ–Є–љ—Г—В –Љ–љ–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –љ–∞ –Я–Ы –њ—А–Є–±—Л–ї –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–µ—А—Е–љ—П—П –≤–∞—Е—В–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В. –ѓ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –љ–∞–≤–µ—А—Е –Є –≤—Л—И–µ–ї –њ–Њ —В—А–∞–њ—Г –љ–∞ –њ—А–Є—З–∞–ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ—С —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤–∞. –Ь—Л –Њ–±–∞ –±—Л–ї–Є —А–∞–і—Л –≤—Б—В—А–µ—З–µ. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —И—В–∞–±–∞ —Н—В–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В:

вАУ –ѓ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ, –µ—Й—С –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е –љ–µ—В. –Ш –≤–і—А—Г–≥ —А–Њ–і–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є!

–Ю–љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї 1969-–є –Э–Њ–≤—Л–є –≥–Њ–і –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–∞–Љ–Є. –С—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ—Б–µ–ї–Њ. –І–∞—Б–∞ –≤ –і–≤–∞ –љ–Њ—З–Є –Њ–љ —Г—И—С–ї.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—Г–Ї–Є, –Є —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –С–Ш–£–° ¬Ђ–£–Ј–µ–ї¬ї –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ—Л.

–Э–∞ –њ—А–Є—З–∞–ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –С–Ш–£–° –±—Л–ї –њ–Њ–і–≤–µ–і—С–љ —В—А—С—Е—Д–∞–Ј–љ—Л–є —В–Њ–Ї. –Р–≥—А–µ–≥–∞—В—Л —В—А—С—Е—Д–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–Ї–∞ –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Я–Ы –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –љ–∞ –Ы–Є–µ–њ–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –Ґ–Њ—Б–Љ–∞—А–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Я–Ы —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Г –њ—А–Є—З–∞–ї–∞, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –і–ї—П –≤—Л–Ј–Њ–≤–∞ –≤ –ї—О–±–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–љ—С–Љ –Є –љ–Њ—З—М—О –≥—А—Г–њ–њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ вАУ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤ –Т–Ь–§, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ –ї–∞–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –С–Ш–£–° –њ–Њ —В–µ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ.

–Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В—З–Є–Ї–Є –Є –љ–∞–ї–∞–і—З–Є–Ї–Є –ґ–Є–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ ¬Ђ–Ы–Є–≤–∞¬ї. –Ш—Е –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ —В–∞–Љ –і–Њ –і–≤—Г—Е—Б–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–Њ –Њ–љ–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М. –£ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б—В–Њ—П–ї –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б –Є ¬Ђ–≤–Њ–ї–≥–∞¬ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞. –†–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –Я–Ы –≤–µ–ї–Є—Б—М –Ї—А—Г–≥–ї–Њ—Б—Г—В–Њ—З–љ–Њ. –Э–∞ –љ–Њ—З–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л —П –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –љ–∞ 25-30 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Х—Б–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Є —Б–±–Њ–Є –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –≤ –ї—О–±–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—В–Њ–Ї –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–µ –њ—А–Є–≤–Њ–Ј–Є–ї—Б—П –ї—О–±–Њ–є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї –Є–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Э–∞ –Я–Ы —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –њ—А–Є–±—Л–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ы–Є–µ–њ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –Т–Ь–С –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ф—А—Г–≥–Њ–≤ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –С–§ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–≤–Є—В–Њ–є. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї –љ–∞—Б –Є –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –С–§ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ф–Є–Я–Ы –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Т.–Р.–Я—А–∞–љ—Ж —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї:

вАУ –У–Њ–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—Л, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Г–є–і—С—И—М –Њ—В—Б—О–і–∞? –Ь–љ–µ –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ.

–Т —В–∞–Ї–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї 1969 –≥–Њ–і, –љ–∞–ї–∞–і–Њ—З–љ—Л–µ –Є —И–≤–∞—А—В–Њ–≤–љ—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –С–Ш–£–°. –Т –∞–њ—А–µ–ї–µ 1970 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Є–µ —Е–Њ–і–Њ–≤—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П. –Э–∞–Љ –і–ї—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–і–∞–љ—Л –і–≤–∞ –°–Ъ–† –Ы–Є–µ–њ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –Т–Ь–С, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –С–Ш–£–° –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є –њ–Њ –і–≤—Г–Љ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Ж–µ–ї—П–Љ, –Є–і—Г—Й–Є–Љ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –Ї—Г—А—Б–∞–Љ–Є –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—П–Љ–Є. –Э–∞—Б –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї ¬Ђ–Я—Г—А–≥–∞¬ї. –Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –ї—С–і –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ 65-70 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Њ—В –±–µ—А–µ–≥–∞. –Ы–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї –≤—Л–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞—Б –љ–∞ –Ї—А–Њ–Љ–Ї—Г –ї—М–і–∞, –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –њ–ї–∞–љ–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї –Ј–∞–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞—Б —З–µ—А–µ–Ј –ї—С–і –≤ –±–∞–Ј—Г. –Ш —В–∞–Ї –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ.

–Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–і–∞—З–љ–Њ. –Я—А–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—М–± –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М —В–Њ—З–љ–Њ –≠–Ф–¶ –Є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –і–Њ —Ж–µ–ї–µ–є. –Э–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ –Ґ–Р–°–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї—Г—А—Б, —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –Є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –і–Њ —Ж–µ–ї–Є, –љ–Њ –Є—Е –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М. –Э–∞ –С–Ш–£–°–µ –≤—Б—О –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В—Г—А—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—Г—А—Б –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М, –∞ —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П —А–µ–Ј–Ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –≤ —В—Г –Є–ї–Є –Є–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –≤–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—В –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є.

–•–Њ—Б—В–∞, —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є–є ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –∞–≤–≥—Г—Б—В 1969 –≥–Њ–і–∞.

–Ю—В–і—Л—Е–∞–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–і–≤–Њ—С–Љ. 10 –ї–µ—В —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є

–ѓ–≤–ї—П—П—Б—М –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П–Љ, —П –Ј–љ–∞–ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –°–Ъ–†–Њ–≤. –Ь–µ–љ—П –≤—Л–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –Є–Ј —Б–µ–±—П —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –і–∞–љ–љ—Л–µ, –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л–µ –і–ї—П —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л. –£—З—С–љ—Л–µ-–Ї–Є–±–µ—А–љ–µ—В–Є–Ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г, –∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Л –љ–∞—Г–Ї, —В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ:

вАУ –≠—А–Є–Ї –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤–Є—З, —А–µ–ґ–Є–Љ –Є–і—С—В –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ!

–ѓ –Є–Љ –≤ –Њ—В–≤–µ—В:

вАУ –Ч–∞—З–µ–Љ –Љ–љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є —А–µ–ґ–Є–Љ, –µ—Б–ї–Є —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —Б—В—А–µ–ї—П—В—М?

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ј–∞–ї–њ–Њ–Љ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ ¬Ђ—Г–ї–µ—В–∞–µ—В¬ї –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П, –Љ–љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —В—А–µ—Б–љ—Г—В—М –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –Ї—Г–≤–∞–ї–і–Њ–є –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—Г–ї—М—В—Г –С–Ш–£–°, —Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –љ–∞ —И—В–∞—В–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Ґ–Р–°–∞. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г—В–Њ–Ї —В–∞–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–Є –Ї —З–µ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є. –Ь—Л —Г—И–ї–Є –≤ –±–∞–Ј—Г, –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є, –≤ —З—С–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞.

–Т—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Г —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≤–≤–Њ–і –њ–µ–ї–µ–љ–≥–∞ –±—Л–ї —Б —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ —И–µ—Б—В–Є —Г–≥–ї–Њ–≤—Л—Е —Б–µ–Ї—Г–љ–і, –∞ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Г–≥–ї–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–≥—А–µ—И–љ–Њ—Б—В–Є. –С—Л–ї–Є —Б—А–Њ—З–љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –¶–Э–Ш–Ш ¬Ђ–Ю–Ї–µ–∞–љ–њ—А–Є–±–Њ—А¬ї. –Ю–љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–≤—Л–ї–Є–Ј–∞–ї–Є¬ї –≤—Б–µ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В—З–Є–Ї–Є –С–Ш–£–° –Ј–∞–≥—А—Г–±–Є–ї–Є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –≤–≤–Њ–і–∞ –њ–µ–ї–µ–љ–≥–∞ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г.

–Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –≤—Л—Е–Њ–і–∞—Е –≤—Б—С –њ–Њ—И–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П –ї—Г—З—И–µ. –≠–Ф–¶ –Є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –∞ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і —Ж–µ–ї—П–Љ–Є.

–£—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Є–µ —Е–Њ–і–Њ–≤—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П, –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –ґ–і–∞—В—М –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Є–Ј –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§ –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є.

–Т –Є—О–љ–µ –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –У–® –Т–Ь–§. –Ь—Л —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –Є —Б—В–∞–ї–Є –ґ–і–∞—В—М –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є.

–Т—Б—В—А–µ—З–∞ —Б –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М

–Т –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —В—С–њ–ї—Л—Е –Є—О–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—З–µ—А–Њ–≤ —П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Я–Ы –≤ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–Ґ–Њ—Б–Љ–∞—А–µ¬ї. –Ъ–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є–±–µ–ґ–∞–ї –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ –±—А–Є–≥–∞–і–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б—А–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –ѓ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –Є —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї:

вАУ –У–Њ–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤, –±–µ–≥–Њ–Љ –Ї–Њ –Љ–љ–µ. –Ч–∞–≤—В—А–∞ —Г —В–µ–±—П –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –±—Г–і–µ—В –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ.

–Я—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–ї —В—А–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞ –±—Л—Б—В—А—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ –Є –Ї –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤—Г. –Ю–љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞ –Ъ–С–§ –Є –і–∞–ї –Љ–љ–µ —В—А—Г–±–Ї—Г. –Э–® –Љ–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В:

вАУ –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Г—В—А–Њ–Љ —Г –≤–∞—Б –±—Г–і–µ—В –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є. –Я–µ—А–µ–є—В–Є –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ—А–Є—З–∞–ї—Г –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г –Ј–∞ –љ–Њ—З—М –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–Є—В—М. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –Є–Љ–µ—В—М —З—С—А–љ—Л–µ –Є –±–µ–ї—Л–µ —В—Г–ґ—Г—А–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–і–µ—В—М –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –≤–Њ —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Њ–і–µ—В –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ.

–Ю–±—К—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ –Љ—Л вАУ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –Є —Г –љ–∞—Б –±–µ–ї—Л—Е —В—Г–ґ—Г—А–Њ–Ї –љ–µ—В. –Т –Њ—В–≤–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ:

вАУ –Я–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –±–µ–ї—Л–µ –Ї–Є—В–µ–ї—П –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л –љ–∞ –≤–µ—Б—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Є –і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є—Е –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є.

–Я–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤–∞ —П —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ—Л –і–≤–µ –ї–Є–љ–Є–Є –≤–∞–ї–∞, –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–µ—А–µ–є—В–Є –Ї –њ—А–Є—З–∞–ї—Г. –Ъ–Њ–Љ–і–Є–≤—Г –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞. –Э–∞ —Н—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:

вАУ –°—В–Њ–є—В–µ –≤ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ. –Я–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –µ–Љ—Г –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–Љ –љ–∞ –µ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–є–і—С—В–µ —Б –і–≤—Г–Љ—П –±—Г–Ї—Б–Є—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є.

–Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ —З–∞—Б—Л. –®—С–ї —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є —З–∞—Б –≤–µ—З–µ—А–∞. –Ш –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –∞–≤—А–∞–ї. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Ї—А–∞—Б–Ї—Г –Є –±–µ–ї—Л–µ –Ї–Є—В–µ–ї—П.

–Т—Б—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г вАУ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є –љ–∞—З–∞—В—М –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–Ї—Г. –Ъ–∞–Ї –љ–∞–Ј–ї–Њ, –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј —В—Г–Љ–∞–љ –Є —Б—В–∞–ї–Њ —Б—Л—А–Њ. –Т –Ї—А–∞—Б–Ї—Г –±—Г—Е–љ—Г–ї–Є –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Є–Ї–Ї–∞—В–Є–≤–∞. –Э–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –і–≤–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є —Б–≤–µ—В –љ–∞ –Я–Ы. –Э–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ—А–Є–±–Њ—А–Ї–∞, –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Є –њ–Њ–і–≥–Њ–љ–Ї–∞ –Ї–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ.

–Ъ —Г—В—А—Г –≤—Б—С –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ. –Я–Ы –њ–Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–∞ –і–∞–ґ–µ ¬Ђ—Б –њ–µ—В—Г—Е–∞–Љ–Є¬ї. –Т–љ—Г—В—А–Є –≤—Л—З–Є—Й–µ–љ–Њ, –≤—Л–і—А–∞–µ–љ–Њ. –Ы–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –±–∞–Ј—Г. –Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –Њ–і–љ–∞ –±–Њ–µ–≤–∞—П —Б–Љ–µ–љ–∞ –Є —Г—З—С–љ—Л–µ. –Т—Б–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е. . –С–µ–ї—Л–µ –Ї–Є—В–µ–ї—П —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –°–Ъ–†. –Я–Ы —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Г —Б—В–µ–љ–Ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –≤—В–Њ—А—Л–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ —Г –±–Њ—А—В–∞ –°–Ъ–†.

–Э–∞ –±–Њ—А—В—Г –°–Ъ–† –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞. –ѓ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ –Я–Ы –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ, –∞ –≤ –љ–Њ—Б—Г –Є –≤ –Ї–Њ—А–Љ–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є –і–≤–∞ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е —Б –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞–Љ–Є –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–Є–≤–µ—А—Б–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б–Є–ї–∞–Љ –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ (–Я–Ф–°–°). –Ь—Л —Б—В–Њ—П–ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞. –Ф–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А—Й–Є–Ї –љ–∞ –°–Ъ–† –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї, –≤ —З—С–Љ –≤—Л–є–і–µ—В –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –Є–Ј –Љ–∞—И–Є–љ—Л, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є —Г—Б–њ–µ—В—М –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ—В—М—Б—П.

–Ъ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –њ–Њ–і—К–µ—Е–∞–ї –Ї–Њ—А—В–µ–ґ –Љ–∞—И–Є–љ: ¬Ђ–І–∞–є–Ї–∞¬ї –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Т–Њ–ї–≥¬ї. –Ш–Ј ¬Ђ–І–∞–є–Ї–Є¬ї –≤—Л—И–µ–ї –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Т–Ь–§ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З. –Ф–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А—Й–Є–Ї —Б –°–Ъ–† –љ–∞—Б –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї: –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї –≤ —З—С—А–љ–Њ–є —В—Г–ґ—Г—А–Ї–µ.

–Ю–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П —Б–≤–Є—В–∞ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§, –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ъ–С–§ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–≤–Є—В–Њ–є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ы–Є–µ–њ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –Т–Ь–С –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ф–Є–Я–Ы —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ –њ—А–Є—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–µ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –љ–∞—И–µ–є —Б—В–Њ—П–љ–Ї–Є. –®–ї–Є –і–Њ–ї–≥–Њ, –Њ–±—Е–Њ–і—П –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Ї–Є –Є –і–µ—В–∞–ї–Є, —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Я–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –љ–∞–Љ. –Т—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –≤—Б–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–Њ—А—В –°–Ъ–†. –Э–∞–і –°–Ъ–† –≤–Ј–≤–Є–ї—Б—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Д–ї–∞–≥ –У–Ъ –Т–Ь–§. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –°–Ъ–† –Њ—В–і–∞–ї —А–∞–њ–Њ—А—В. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ. –Т –Њ—В–≤–µ—В —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–µ –Є —З—С—В–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ:

вАУ –Ч–і—А–∞–≤–Є—П –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –§–ї–Њ—В–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞!

–Ю–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–∞—П. –Я–Њ–≥–Њ–і–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–∞—П: –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–µ –љ–µ–±–Њ, –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–∞—З–Ї–∞, —В–µ–њ–ї–Њ, –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Є—В—Л –њ–µ—А–µ—И—С–ї –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –±–Њ—А—В –°–Ъ–† –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г —В—А–∞–њ—Г. –Ґ—А–∞–њ, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б—П –Я–Ы, –±—Л–ї –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ –њ–Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ –љ–Њ—З—М—О, –Ї–Њ–љ—Ж—Л –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ —Б–≤—С—А–љ—Г—В—Л –±—Г—Е—В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є (–Ї—А—Г–≥–∞–Љ–Є). –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –љ–∞—И—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г, –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –љ–∞ —Г—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –≤–љ–Є–Ј —В—А–∞–њ —Б –±–Њ—А—В–∞ –°–Ъ–†. –ѓ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–µ—А–µ–≤—С–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –µ–≥–Њ ¬Ђ–Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б¬ї вАУ –Њ—А–і–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞–љ–Ї–Є. –Ш—Е –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –Є –љ–∞—З–∞–ї –љ–Њ—Б–Њ–Љ –≤—В—П–≥–Є–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –≤ —Б–µ–±—П, —З—В–Њ–±—Л –≥–∞—А–Ї–љ—Г—В—М ¬Ђ–°–Љ–Є—А–љ–Њ!¬ї. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –љ–µ–њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ–љ–Њ–µ: –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ, –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤, —А–µ–Ј–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –ї–µ–≤–Њ–µ –њ–ї–µ—З–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ 180 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ—И—С–ї —З–µ—А–µ–Ј –°–Ъ–† –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥.

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ъ–С–§ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ —Г–і–Є–≤–ї—С–љ–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—В–µ–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є —В–Њ –љ–∞ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞, —В–Њ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Є —В–Њ–ґ–µ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ—И—С–ї —Б –±–Њ—А—В–∞ –°–Ъ–† –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤—Л–Љ. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, –∞ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є. –Ь–љ–µ –Њ–љ–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л –≤ —Ж–Є—А–Ї–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –Ї–ї–Њ—Г–љ—Л –Я–∞—В –Є –Я–∞—В–∞—И—С–љ, –љ–Є–Ј–µ–љ—М–Ї–Є–є –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є.

–Т–µ—Б—М –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Є—В–µ—В –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –і–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л —Б–µ–ї–Є –≤ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Є —Г–Ї–∞—В–Є–ї–Є. –Р –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М?

–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Г–ї–µ—В—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –£—З—С–љ—Л–µ –љ–∞—Б–µ–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П:

вАУ –≠—А–Є–Ї –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤–Є—З, –≤ —З—С–Љ –і–µ–ї–Њ? –І—В–Њ –±—Г–і–µ–Љ –і–µ–ї–∞—В—М –і–∞–ї—М—И–µ?

–ѓ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–Њ—З–љ–∞—П –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞, –Є –Љ–µ–љ—П, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Г–ґ–µ —Б–љ—П–ї–Є. –†–∞–љ–µ–µ —П —Б–ї—Л—И–∞–ї –±–∞–є–Ї–Є, —З—В–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –±–∞–Ј –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Ю–љ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –љ–µ—Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤: ¬Ђ–І—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ –±–∞—А–ґ–∞?¬ї, –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—Л–ї –Њ—В—Б—В—А–∞–љ—С–љ –Њ—В –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–∞–≤–і–Њ–є. –Э–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Г –Љ–µ–љ—П —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ—А—В–Є–ї–Њ—Б—М. –•—Г–ґ–µ –љ–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—И—М—Б—П –≤ –љ–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є.

–Я–Њ–і–Њ—И–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±–µ–і–∞. –Ф–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –≤—Б—С –≤ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М —Б–і–∞–ї–Є –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –Є –≤—Б–µ —Г–±—Л–ї–Є –љ–∞ –±–∞–Ј—Г –Њ–±–µ–і–∞—В—М. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–±–µ–і–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –Њ—В–і—Л—Е–∞—В—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤—Б—О –љ–Њ—З—М —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Г–ґ–Є–љ–∞ –Ј–∞—И—С–ї –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, —З—В–Њ–±—Л —Г–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –і–∞–ї—М—И–µ. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В. –Ш —П –≤ 19.00 —Г—И—С–ї –і–Њ–Љ–Њ–є. –Т –і–µ—Б—П—В–Њ–Љ —З–∞—Б—Г –≤–µ—З–µ—А–∞ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–µ—В –Њ–њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ 00 —З–∞—Б–Њ–≤ 00 –Љ–Є–љ—Г—В –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј –С–Ш–£–° ¬Ђ–£–Ј–µ–ї¬ї –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г.

–С–µ–≥–Њ–Љ –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О –Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≤ –Ј–∞–≤–Њ–і. –Я–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –љ–∞—Г–Ї–µ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Г, –≤—Б–µ –њ—А–Є–Љ—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–µ. –†–Њ–≤–љ–Њ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М –њ–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є —Б—Е–µ–Љ–µ –≤—Б–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е. –Т—Б—П –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А–∞ –С–Ш–£–° –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞. –Т–Њ –≤—Б—С–Љ –њ–Њ–ї–љ–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М.

–Т —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –Ї –±–Њ—А—В—Г –°–Ъ–† –њ–Њ–і—К–µ—Е–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—И–Є–љ. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –Є –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –С–§ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є–µ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А–Њ—Е, –њ–Њ—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –ї–Њ–і–Ї—Г. –£ –Љ–µ–љ—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –±—Л–ї–Њ —В—А–Є –њ–Њ–ї–љ—Л—Е –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞.

–†–Њ–≤–љ–Њ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М —Б–µ–ї –Ј–∞ –њ—Г–ї—М—В –С–Ш–£–° ¬Ђ–£–Ј–µ–ї¬ї –Є –і–Њ —З–µ—В—Л—А—С—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–Њ—З–Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л —А–µ—И–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З, –Њ—В–≤–µ—З–∞—П –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—О—Й–Є—Е –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О –љ–Њ—З—М, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Є–Љ–Њ–≤–µ—А–љ–∞—П –ґ–∞—А–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П, –Є –Љ—Л –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–µ–ґ–Є–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е, –љ–µ—А–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤—Б—С –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л —П –±—Л–ї –≤ 8.00 —Г –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ ¬Ђ–Ы–Є–≤–∞¬ї, –≥–і–µ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П, —Б –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –њ–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П–Љ. –Т—Б–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л —Б–µ–ї–Є –≤ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Є —Г–Ї–∞—В–Є–ї–Є.

–Ь—Л –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –≤—Б—С –≤ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ –Є –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ –±–∞–Ј—Г. –Я—А–Є—И—С–ї –≤ —И—В–∞–± –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≤ 6.00, –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Ї –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–Љ—Г. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ вАУ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –Љ–µ–љ—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –≤–Є–і–µ–ї –ї–Є —П ¬Ђ–Ї–Њ–Ј–ї–∞¬ї —Г –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–∞? –Ю—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї. –≠—В–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –і–ї—П –Љ–µ–љ—П.

–Я–Њ—Б–њ–∞—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –†–µ—И–Є–ї –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —Б–µ–Ї—А–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Љ–µ–љ—П —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—В—М —Б –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Б–µ–Ї—А–µ—В—З–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–Є, –∞ –Є–Ј —И—В–∞–±–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –ѓ –Є—Е –≤—Л–Ј–≤–∞–ї. –Ю–љ–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤—Л–±—А–Є—В—Л–µ, –≤—Л—З–Є—Й–µ–љ–љ—Л–µ, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–µ, –≤ —З–Є—Б—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ. –Ю—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –Є—Е –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Д–Њ—А–Љ—Г вДЦ 2 –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞.

–Т–љ–Њ–≤—М —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є вАУ –њ—П—В—М –њ—Г—Е–ї—Л—Е –њ–∞–њ–Њ–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –≤ –≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е –Ї–Њ—А–Њ—З–Ї–∞—Е —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ —В–Є—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –≥—А–Є—Д–Њ–Љ ¬Ђ–°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ¬ї, –Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В —Б –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є.

–Т 7.30 –њ–Њ—И–ї–Є –Ї –Љ–∞—И–Є–љ–µ. –Т—Л—Е–Њ–і–Є–Љ, –∞ ¬Ђ–Ї–Њ–Ј–ї–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–Њ—П–ї —Г –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–∞ –≤ —И–µ—Б—В—М —Г—В—А–∞, –љ–µ—В. –ѓ –±–µ–≥–Њ–Љ –Ї –Ю–Ф. –Э–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–∞–љ–Є–Ї–∞. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –±–∞–Ј—Л –њ–Њ–Љ—З–∞–ї—Б—П –≤ –≥–∞—А–∞–ґ, –Ј–∞–≤–µ–ї–Є –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б –Є –Ї –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і—Г. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–ї–µ—В–∞–µ—В –Љ–Њ–є ¬Ђ–Ї–Њ–Ј—С–ї¬ї —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –±–∞–Ј–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ ¬Ђ–Ї–Њ–Ј—С–ї¬ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –µ–Ј–і–Є–ї –љ–∞—З–њ–Њ. –£–≤–Є–і–µ–≤ –Љ–∞—И–Є–љ—Г —Г –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–∞ —И—В–∞–±–∞, –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —И–Њ—Д—С—А—Г —Б—А–Њ—З–љ–Њ –µ—Е–∞—В—М –Ј–∞ –љ–∞—З–њ–Њ, –Є–љ–∞—З–µ –Њ–љ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–µ—В –љ–∞ –њ–Њ–і—К—С–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–≥–∞. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Г—Б—В–∞–≤–∞, –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Є —З—Г—В—М –љ–µ –њ—А–Є–≤—С–ї –љ–∞—Б –Ї –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В—П–Љ.

–С—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ 7.45. –Ь—Л –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–∞—И–Є–љ—Г, –Є —П –≥–Њ–≤–Њ—А—О –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—О: ¬Ђ–У–Њ–љ–Є!¬ї. –Я–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –Љ—Л –Ї –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ –Ј–∞ –і–≤–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –і–Њ 8.00. –°–Љ–Њ—В—А—О, –њ–µ—А–µ–і –≤—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Г —Б—В–Њ–Є—В –≥—А—Г–њ–њ–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤, —Г—З—С–љ—Л—Е –Є –Њ—Б–Њ–±–Є—Б—В–Њ–≤. –Т—Б–µ –≤–Њ–ї–љ—Г—О—В—Б—П. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М, –Љ–љ–µ –Ї—А–Є—З–∞—В: ¬Ђ–С–µ–≥–Њ–Љ!¬ї.

–Т—Л—Е–≤–∞—В–Є–ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л —Г —Б–µ–Ї—А–µ—В—З–Є–Ї–∞, –њ—Г–ї–µ–є –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Є–Ј –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Є –±–µ–≥–Њ–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л. –Ъ–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ—В–µ–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –і–ї–Є–љ–љ–Њ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–≤ –љ–∞—Г–Ї –Є —Б—В–∞–ї –Љ–µ–љ—П –ї–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г. –Ь—Л –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Ј–ї–µ—В–µ–ї–Є –љ–∞ —З–µ—В–≤—С—А—В—Л–є —Н—В–∞–ґ, –≤—В–Њ—А–Њ–њ—П—Е –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–≤ —В—А–µ—В–Є–є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –ґ–Є–ї –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ. –°–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є, –Є –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –љ–∞—Б –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–µ—Ж –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ъ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г —Г–ґ–µ –≤–Њ—И–ї–Є. –Т—Л –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї–Є¬ї.

–Ю—В–Ї—А—Л–ї –њ–Њ—А—В—Д–µ–ї—М, –Њ—В–і–∞–ї –µ–Љ—Г –њ–∞–њ–Ї–Є —Б –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є —Г–њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞, —З—В–Њ –Њ–љ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї. –Ф–≤–∞ —З–∞—Б–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є. –Ч–∞—В–µ–Љ —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П —И—Г–Љ, –Є –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≥—А—Г–њ–њ–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤. –£–≤–Є–і–µ–≤ –Љ–µ–љ—П, –Њ–љ–Є –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є, –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є:

вАУ –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, —З—В–Њ –ґ–µ —В—Л –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї? –Э—Г –љ–µ –Њ–≥–Њ—А—З–∞–є—Б—П, –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б –љ–∞–Љ–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –≤–Њ—И—С–ї –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–µ—Ж –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –њ–∞–њ–Ї–Є. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ –Є –≤—Б—С –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї.

–Э—Г, —П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤—Б—С –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –∞–Ї—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і—С–љ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Т–Ь–§.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

22.05.201504:0222.05.2015 04:02:53

0

22.05.201503:4222.05.2015 03:42:11

–†–Р–Ч–У–Ю–Т–Ю–† –Э–Р–Х–Ф–Ш–Э–Х

–Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ –≥–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Ј —А–Њ—В—Л. –Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Н—В—Г —Б–µ–Љ–µ—А–Ї—Г –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –¶–µ—А–∞—В–Њ–і—Г—Б –Є –Я–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–≤–Є–і–љ—Л–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ–Љ –Є —Б–Є–ї–Њ–є. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї —П, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–µ—А–µ–±–Є—В—Г—О –Ї–ї—О—З–Є—Ж—Г. –У–∞–љ—В–µ–ї–Є –Є –≥–Є—А–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ.

–Ю—Б–µ–љ—М—О, –≤—Л–њ–Є—Б–∞–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П, —П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Г–љ—Л–ї: –Њ—Б–ї–∞–± –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –≤—Б–Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –±—А—Г—Б—М—П. –Ы–µ–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –љ–Њ—Б–Є–ї –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–Є, —Б—В–∞–ї–∞ –і—А—П–±–ї–Њ–є –Є —В–Њ–љ–Ї–Њ–є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –¶–µ—А–∞—В–Њ–і—Г—Б –Є –Љ–Њ–ї—З–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –Љ–Њ–є —Б—В–Њ–ї —З–µ—А–љ—Л–µ . –ѓ –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї —Б –љ–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П, —В—Г—В –ґ–µ —Г—Б—В–∞–ї –Є, —А–∞–Ј–Њ–Ј–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–µ—Г–і–∞—З–µ–є, —Е–Њ—В–µ–ї –≤–µ—А–љ—Г—В—М –≥–∞–љ—В–µ–ї–Є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ—Г.

вАУ –°–Є–ї–∞ –і–∞–µ—В—Б—П —Ж–µ–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є,вАУ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –¶–µ—А–∞—В–Њ–і—Г—Б –Є —Г—И–µ–ї.

–Р –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –Њ–Ї—А–µ–њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Г–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П–Љ —Б –≥–∞–љ—В–µ–ї—П–Љ–Є, –Њ–љ, –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї —Г –Љ–µ–љ—П –≥–∞–љ—В–µ–ї–Є –Є –њ–Њ–і—Б—Г–љ—Г–ї –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–Є—Е –њ–∞—А—Г –њ—Г–і–Њ–≤—Л—Е –≥–Є—А—М.

–Ґ–Њ–ї—П –Ч–∞–Љ—Л–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ –≤—Л—Б—И–µ–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–Њ—З–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј —В—А–µ—Е –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–µ–є. –Ъ–Є–Љ–∞ –Т–µ–ї–Є—З–Ї–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ –≥–Њ–і–љ—Л–Љ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –љ–Њ –Њ–љ –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –њ–Њ–і–∞–ї –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–µ.

–Т—Б–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ—Л, –љ–µ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —П.

–†–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї—Б—П —Б–ї—Г—Е, —З—В–Њ –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б —Г—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г. –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–µ–љ—П. –ѓ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї –Ъ–Є–Љ–∞ –Т–µ–ї–Є—З–Ї–Њ, –Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л. –Ш—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ–±–ї–∞–і–∞–є —П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є.

–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Ї —Б–µ–±–µ –Є –Ј–∞–њ–µ—А –і–≤–µ—А—М –љ–∞ –Ї–ї—О—З.

вАУ –Т—Л, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–Њ–і–∞–ї–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–њ–ї–∞–≤–∞?

вАУ –Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ.

вАУ –ѓ —Е–Њ—В–µ–ї –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В—М –≤–∞—Б, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Б—В—М –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Њ –≤–∞—И–µ–Љ, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.вАУ –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б –љ–∞–≥–љ—Г–ї—Б—П, –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї —Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї—А—Л—И–Ї—Г –љ–µ—Б–≥–Њ—А–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ —П—Й–Є–Ї–∞ –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –њ—Г—Е–ї—Г—О –њ–∞—З–Ї—Г –±—Г–Љ–∞–≥.вАУ –Ч–і–µ—Б—М –≤—Б–µ: –Є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –≤–∞—Б –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–є, –Є —А–∞–њ–Њ—А—В—Л —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –Њ –≤–∞—И–µ–Љ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є, –Є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ. –Х—Б—В—М —В—Г—В, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –Є –Љ–Њ–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є... –Т–Њ—В –≤—Л –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –≤–∞—Б —Б–ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П —Г –≤–∞—И–Є—Е –љ–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤. –Т–∞—Б –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –ґ–µ –Љ–µ—Б—П—Ж —Б–њ–Є—И—Г—В –љ–∞ —Д–ї–Њ—В –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–Љ. –Ш –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—О—В! –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј –≤–∞—Б –љ–µ –≤—Л–є–і–µ—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А. –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞!

вАУ –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М,вАУ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї —П.

вАУ –Ю—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ: –Є–і–Є—В–µ –≤ –ї—О–±–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В. –Р—А–Љ–Є–Є –љ—Г–ґ–љ—Л –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ї—О–±–Є—В—М —Б—В—А–Њ–є, –£—Б—В–∞–≤ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Р —Г –≤–∞—Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –љ–µ —В–∞–Ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ –і–ї—П –∞—А–Љ–Є–Є.

–Ѓ–±–Є–ї–µ–є–љ–∞—П (25 –ї–µ—В) –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Э–Т–Ь–£. –†–Є–≥–∞. 24 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1977 –≥. –°–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ. 1 —А—П–і (—Б–Є–і—П—В): –Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–∞, –Ф—Г–±–љ–Є—Ж–Ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤–Є—З, –Ъ—Г—А—Б–Ї–∞—П –†–Њ–Ј–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–љ–∞, –Ь–∞—А–Љ–µ—А—И—В–µ–є–љ –°–∞—Г–ї –Ь–∞—А–Ї–Њ–≤–Є—З, –Я–ї–Є—Б–Ї–Є–љ –Ы–µ–≤ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З, –Ч–∞–ї–Є—В—Н –≠–і–≥–∞—А –ѓ–љ–Њ–≤–Є—З, –•, –Я–µ—А—Г–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞. 2 —А—П–і: –•, –•, –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –Р–љ–і—А–µ–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З, –•, –•, –•, –•, –Ь–Є–≥—А–Є–љ–∞ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞, –•, –Ы–µ–≤–Є–љ –У–Є—А—И –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–Є—З, –Я–µ—А—Г–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Э–Є–љ–∞, –Р–љ–і—А–Є–∞–љ–Њ–≤–∞ –Ы–∞—А–Є—Б–∞. 3 —А—П–і: –С–Њ–≥–Њ—З–∞–љ–Њ–≤ –Я.–У., –У—Г–ї–Є–љ –Р.–Ш., –Ь–Њ–ї–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –†–Є—В–∞ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–љ–∞, –Ь–Њ–ї–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Р., –Ф—Г—И–∞—Ж–Ї–Є–є –Т.–С., –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤ –Т.–§., –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Ѓ.–Т., –Ш–ї—М–Є—З—С–≤ –Т.–Т., –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤ –Т.–Р., –°–∞–±—Г—А–Њ–≤ –Х.–У., –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤ –Х.–Я., –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –Э.–Ь., –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞. 4 —А—П–і: –•—А–Њ–Љ–Њ–≤ –Ѓ.–°., –Ы–Њ–≥–≤–Є–љ–Њ–≤ –Ь.–Ь., –Х–≤–і–Њ–Ї–Є–Љ–Њ–≤ –Т.–Р., –Я—Л–ї—С–≤ –Р.–Ш., –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –Т.–Р., –Я—Г–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –У.–Я., –Ф–Њ–±—А—П–Ї–Њ–≤ –Т.–Р., –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Т.–Я., –Ч–∞–±–µ–ї–ї–Њ –Х.–Ш., –Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Ь.–Ф., –Ь–∞—Г—А–Є–љ –Т.–Р., –Я–Є—А–Њ–≥–Њ–≤ –Ѓ.–Ь., –°–Є–ї–∞–љ—В—М–µ–≤ –Ѓ.–Р., –Ъ–Њ–љ–і–∞–Ї–Њ–≤ –С.–Э., –У—А–Є–љ–µ–≤–Є—З –Т.–Т., –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ –Р.–Р., –•—А–∞–Љ—З–µ–љ–Ї–Њ–≤ –Р.–°.

вАУ –Ґ–∞–Ї –≤–µ–і—М –Є –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ –±—Г–і—Г—В –њ–ї–Њ—Е–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—П,вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П, –Є–Ј–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Є–ї —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –љ–∞–≥—А—Г–±–Є—В—М.

вАУ –І—Г–і–∞–Ї!.. –ѓ –ґ–µ –≤—Б–µ —Н—В–Є –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є вАУ –љ–∞ –Ї–ї–Њ—З–Ї–Є –Є вАУ –њ–Њ –≤–µ—В—А—Г.

вАУ –Р —А–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ?.. –Т–µ–і—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л.

вАУ –Ь–Њ–ґ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є —Б—В–∞—А—Л–µ. –Т –ї–Є—З–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Є—Е –Ї–ї–∞—Б—В—М –љ–µ–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ.

–£ –Љ–µ–љ—П –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –Ј–∞–≤–µ—А—В–µ–ї–Є—Б—М —А–∞–і—Г–ґ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞. ¬Ђ–Р—Е, –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–Є–љ–∞! –Э—Г, –њ–Њ–≥–Њ–і–Є, —П —В–µ–±—П, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Њ—Г—З—Г. –•–Њ—В—М –њ–µ—А–µ–і –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–Њ–є —Б–Ї–≤–Є—В–∞–µ–Љ—Б—П¬ї.

вАУ –ѓ –Є —Б–∞–Љ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –Є–Ј –Љ–µ–љ—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–є–і–µ—В,вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ.

вАУ –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –≤—Л–є–і–µ—В... –Ю–і–љ–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–Є,вАУ –Ј–∞—В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї—Б—П –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б.вАУ –Э—Г, —А–µ—И–∞–є, –і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–љ–Є—Б—М. –°–≤–Њ—О —Б—Г–і—М–±—Г –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –і–µ—А–ґ–Є—И—М.

–ѓ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–∞ –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —Б –љ–Є–Љ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ —В–∞–Ї —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –Њ—В –Љ–µ–љ—П –∞—А–Љ–Є—О?..

вАУ –Р –≤—Л –њ—А–∞–≤–і–∞ –њ–Њ—А–≤–µ—В–µ –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є?

вАУ –Ґ—Г—В –ґ–µ, –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е.

–ѓ –і–µ–ї–∞—О –≤–Є–і, —З—В–Њ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і—Г–Љ–∞—О, –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ –Љ–∞—Е–љ—Г–≤ —А—Г–Ї–Њ–є, –Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—Б—М:

вАУ –†–≤–Є—В–µ!.. –ѓ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ.

–ѓ —Б–ї—Л—И—Г, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –±—Г–Љ–∞–≥–∞ –Є, —И—Г—А—И–∞, –њ–∞–і–∞—О—В –≤ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –Ї–ї–Њ—З–Ї–Є.

вАУ –Ґ–∞–Ї-—В–Њ –ї—Г—З—И–µ,вАУ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б –Є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ—М–µ–Љ.вАУ –Р —В–Њ —Б—В–Є–ї—П–≥–Є —В—Г—В —А–∞–Ј–љ—Л–µ... –Э—Г, –Ј–∞–±–Є—А–∞–є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є —Г–Љ–∞—В—Л–≤–∞–є –љ–∞ –≤—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л!

вАУ –Ъ—Г–і–∞ —Г–Љ–∞—В—Л–≤–∞—В—М?

вАУ –Ъ—Г–і–∞ —Е–Њ—З–µ—И—М... –Т–µ–і—М —Б–∞–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П? –Ч–∞ —П–Ј—Л–Ї —В–µ–±—П –љ–µ —В—П–љ—Г–ї–Є.

вАУ –Э–∞ —З—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П?

вАУ –Ъ–∞–Ї –љ–∞ —З—В–Њ?.. –Э–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В—Л —Г—Е–Њ–і–Є—И—М –љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї—Г.

вАУ –Ф–∞ –љ–µ—В –ґ–µ! –ѓ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Є–і—В–Є –≤ –њ–Њ–і–њ–ї–∞–≤. –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б –і–Њ–ї–≥–Њ –Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≥—А—Г–Ј–љ–Њ —Б–∞–і–Є—В—Б—П –Є —В—П–љ–µ—В—Б—П –Ј–∞ –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б–Њ–є.

вАУ –†–∞–Ј—А–µ—И–Є—В–µ –Є–і—В–Є, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Љ–∞–є–Њ—А? –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б –Љ–Њ–ї—З–Є—В.

–ѓ —З–µ—В–Ї–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—Б—М, –Њ—В–њ–Є—А–∞—О –Ї–ї—О—З–Њ–Љ –і–≤–µ—А—М –Є –≤—Л—Е–Њ–ґ—Г –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А. –Э–∞ –і—Г—И–µ —Г –Љ–µ–љ—П —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ: —П —Г–ґ–µ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ—О –Њ –љ–µ–Њ–±–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–є —И—Г—В–Ї–µ. –Ь–љ–µ –ґ–∞–ї—М —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–∞, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Љ–µ—З—В–∞ вАУ –≤—Л–є—В–Є –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ш —В–∞ –љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї–∞—Б—М.

–ѓ –±—Л–ї –≤ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –Э–∞—И —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤ –≤–Њ–і–∞—Е –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Љ—Л —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г —Б –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Є–Ј–Є—В–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–ї–≥–Њ —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–љ–µ –Є –Т—Л–±–Њ—А–≥–µ.

–Ю–±–≤–µ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –Є –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї—Л–µ, –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Љ—Л –Є–Ј –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –њ—А–Є—Б—П–≥—Г, —Б—В–∞–ї–Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞–Љ–Є –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞.

–Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ-–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –Ф—Г–±–Њ–љ–Њ—Б–Њ–Љ, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–є –≤–µ—З–µ—А –Є –њ—А–Њ—Й–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–∞—А–∞–і –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є. –°–Љ–µ—И–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤, –ґ—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Я–Є–љ–≥–≤–Є–љ–Њ –Љ–µ—А–Є—В–∞—Б¬ї, —Б—В–Є—Е–Є –≤ —Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—В—А–∞–і–Ї–µ. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ–Љ вАУ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П –њ–Њ-–љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –љ–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М.

–Т –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ –Љ–µ–љ—П –ґ–і–∞–ї–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ—В –Ю–ї—М–≥–Є. –ѓ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –µ–µ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –Њ –љ–µ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П —Г—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ, –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –і–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞ –Ы–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –®–Љ–Є–і—В–∞: —В–∞–Љ —Б—В–Њ—П–ї –Ї–∞—В–µ—А, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В.

–ѓ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О —В–Њ—В –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ –≤–µ—З–µ—А: –ї–µ—Б –њ–Њ—А—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї—А–∞–љ–Њ–≤ –≤–і–∞–ї–Є, —В–Њ–љ–Ї–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤–Є–љ—Л –Љ–∞—З—В –і–≤—Г—Е –Є–ї–Є —В—А–µ—Е –њ–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Г–Ј–Ї—Г—О —Е–Є—Й–љ—Г—О —Б–њ–Є–љ—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є —Г –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є, –њ–µ—А–µ–і –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ—Г.

вАУ –Ю–ї—П, –і–∞–≤–∞–є –њ–Њ–ґ–µ–љ–Є–Љ—Б—П,вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П.

вАУ –Я–Њ–ґ–µ–љ–Є–Љ—Б—П?.. –Ч–∞—З–µ–Љ?

вАУ –ѓ –±–Њ—О—Б—М –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М —В–µ–±—П.

вАУ –Ч–љ–∞—З–Є—В, —Е–Њ—З–µ—И—М –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞—В—М, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є? –•–Њ—З–µ—И—М, —З—В–Њ–±—Л —П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Д–µ—В–љ–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–µ –Є –ґ–і–∞–ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–µ–±—П –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –Њ—В–њ—Г—Б—В—П—В –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞?.. –Ґ—Л –±—Г–і–µ—И—М —Г—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –∞ —П –≤—Л—И–Є–≤–∞—В—М —Г –Њ–Ї–љ–∞?..

вАУ –Р —В—Л —З–µ–≥–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М?вАУ –Њ–±–Њ–Ј–ї–Є–ї—Б—П —П.вАУ –¶–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –њ–Њ —Е–Њ–і—Г –њ—М–µ—Б—Л?

вАУ –Р—А—В–Є—Б—В–Ї–Њ–є —П, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–µ –±—Г–і—Г. –ѓ –Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Т–Њ–ї–Њ–і—П. –Ґ—Л –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є: –Ј–µ–Љ–ї—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П-–±–Њ–ї—М—И–∞—П. –Х—Б—В—М –°–Є–±–Є—А—М –Є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј, –љ–Њ —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ —В–∞–Љ. –Ґ—Л –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П: –Р–ї–і–∞–љ, –У–Є–Љ–∞–ї–∞–Є, –Ш–љ–і–Є–≥–Є—А–Ї–∞...

–ѓ —В–Є—Е–Њ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П.

вАУ –Э–µ —Б–Љ–µ–є—Б—П! –ѓ –љ–µ —Е–Њ—З—Г –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –≤ —Б—В–∞—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г—И–Ї–µ –љ–∞ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ.

вАУ –Ґ—Л —Б–∞–Љ–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М, —З–µ–≥–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М... ! –°–Є–љ–Є–µ –і–∞–ї–Є!.. –≠—В–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–∞ –љ–µ –і–ї—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ.

вАУ –Ч–љ–∞—З–Є—В, –≤—Б–µ —В–µ–±–µ, –∞ –Љ–љ–µ вАУ –љ–Њ—Б–Ї–Є —И—В–Њ–њ–∞—В—М?

–Ъ–∞—В–µ—А —Г–ґ–µ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї. –ѓ –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –љ–∞ –±–Њ—А—В –Є –љ–µ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї—Б—П, –њ–Њ–Ї–∞ –Љ—Л –љ–µ —Г–і–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –љ–∞ –і–≤–µ—Б—В–Є. –Ь–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є–µ —Б—В—А–∞–і–∞–ї–Њ.

¬Ђ–Ґ–Њ–ґ–µ –Љ–љ–µ, —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—Б–Њ–±–∞!..вАУ —Б–µ—А–і–Є—В–Њ –і—Г–Љ–∞–ї —П.вАУ –Э–µ —Е–Њ—З–µ—И—М вАУ –љ–µ –љ–∞–і–Њ. –Ґ–Њ—А–Њ–њ–Є—В—М—Б—П –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ–Љ... –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞? –Э—Г, –њ–Њ–ґ–µ–љ–Є–Љ—Б—П, –∞ –і–∞–ї—М—И–µ —З—В–Њ? –Ъ–Њ–њ–Є—В—М –і–µ–љ—М–≥–Є –љ–∞ —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А?¬ї

–ѓ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї —З–µ—А–µ–Ј –њ–ї–µ—З–Њ –љ–∞ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ—Г—О –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Г—О. –Ю–ї—М–≥–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Г –≥—А–∞–љ–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–∞–њ–µ—В–∞, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Є–Ј-–њ–Њ–і –ї–∞–і–Њ–љ–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞ —А—Г–Ї—Г –Є –њ–Њ–Љ–∞—Е–∞–ї–∞.

¬Ђ–ѓ —Г–µ–Ј–ґ–∞—О, –Т–Њ–ї–Њ–і—П. –Ь–љ–µ –ї–µ–≥—З–µ —Г–µ—Е–∞—В—М, –њ–Њ–Ї–∞ —В–µ–±—П –љ–µ—В. –ѓ –µ—Й–µ –љ–µ —А–µ—И–Є–ї–∞, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–µ—Е–∞—В—М. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤ –І–Є—В—Г вАУ —В–∞–Љ –ґ–Є–≤–µ—В —Б—В–∞—А—Л–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞.

–Ь–∞–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –≤ –њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ –і–ї—П –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л—Е –∞–Ї—В–µ—А–Њ–≤. –Х–є —В–∞–Љ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ: –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ, –≤—Б–µ —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–Є. –£—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—О—В —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є –Є –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–њ–Њ—А—П—В –Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–ѓ —Г–µ–Ј–ґ–∞—О, –Т–Њ–ї–Њ–і—П. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і–µ—И—М, —В–Њ –љ–∞–є–і–µ—И—М –Љ–µ–љ—П. –Ф–Њ–ґ–і–µ—И—М—Б—П. –Ш —П —Б—В–∞–љ—Г —В–≤–Њ–µ–є –ґ–µ–љ–Њ–є... –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–є, –њ–Њ–Ї–∞ —П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –С–Њ—О—Б—М, —З—В–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В —Б–Є–ї —Г–µ—Е–∞—В—М¬ї.

–ѓ –±–µ–ґ–∞–ї –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –њ—А—Л–≥–∞—П —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–Є. –ѓ –і–∞–≤–Є–ї –љ–∞ –Ї–љ–Њ–њ–Ї—Г –Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞ –і–∞–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –і–≤–µ—А—П—Е –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ—В–љ—Л–µ –Њ—З–Ї–Є –Ѓ—А–Њ—З–Ї–Є.

вАУ –Ю–љ–∞ –≤–∞—Б –ґ–і–µ—В! вАУ –і–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ–љ.

–ѓ —В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї –і–≤–µ—А—М –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –Ю–ї—М–≥–Є –Є –≤–Њ—И–µ–ї. –Ю–ї—М–≥–∞ —Б–њ–∞–ї–∞, —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–Ї—А—Л–≤—И–Є—Б—М —Б—В–∞—А—Л–Љ –њ–∞–ї—М—В–Њ –Т–µ—А—Л –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–љ—Л.

–Э–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–Љ, –±–µ–Ј –Ї–ї–µ–µ–љ–Ї–Є, —Б—В–Њ–ї–µ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –±–µ–ї–µ–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–≥–Њ–≤–∞—В—Л–є –ї–Є—Б—В–Њ–Ї –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –ѓ –≤–Ј—П–ї –µ–≥–Њ. ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і вАУ –І–Є—В–∞, —З–µ—А–µ–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Ю–Љ—Б–Ї, –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї¬ї,вАУ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї —П.

¬Ђ–Ю–љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П... –°—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–∞—П!¬ї

–Ѓ—А–Њ—З–Ї–∞ –њ–Њ—Б–Ї—А–µ–±—Б—П –≤ –і–≤–µ—А—М –Є —И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Љ–љ–µ –Ї–Њ—Д–µ. –ѓ –Љ–∞—И–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Ј—П–ї —Б—В–∞–Ї–∞–љ –≤ –∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–Љ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і—Б—В–∞–Ї–∞–љ–љ–Є–Ї–µ –Є –≤—Л–њ–Є–ї –Ј–∞–ї–њ–Њ–Љ, –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –≤–Ї—Г—Б–∞. –Ѓ—А–Њ—З–Ї–∞ –Њ—Б—В–Њ–ї–±–µ–љ–µ–ї.

вАУ –У–Њ—А—П—З–Є–є! вАУ –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї –Њ–љ.

¬Ђ–Т–Њ—В —З–µ—А—В! –ѓ –Њ–±–ґ–µ–≥ –≥–ї–Њ—В–Ї—Г¬ї.

–Ю–ї—М–≥–∞ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є —Б–µ–ї–∞, —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Љ–µ–љ—П.

–ѓ –љ–µ –±—Г–і—Г —В–µ–±—П —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М, –Ю–ї—П,вАУ —Е—А–Є–њ–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П. - –Э–µ –±–Њ–є—Б—П... –•–Њ—З–µ—И—М, —Б—Е–Њ–і–Є–Љ –≤ –Ї–Є–љ–Њ?

–ѓ –Є–і—Г –њ–Њ –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є

–ѓ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Ю–ї—М–≥—Г –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Б—М –Є–Ј –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В–∞.

¬Ђ–Э–µ –Ј–љ–∞—О, –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –ї–Є —П —Г–µ–і—Г,вАУ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞.вАУ –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ґ—Л –љ–µ —Б–µ—А–і–Є—Б—М –Є –љ–µ —Б–Ї—Г—З–∞–є: —Г–ґ —В–∞–Ї–∞—П —П —Б—Г–Љ–∞—Б–±—А–Њ–і–Ї–∞! –Я–Њ–і –І–Є—В–Њ–є –µ—Б—В—М –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–µ –Њ–Ј–µ—А–Њ —Б –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ъ–µ–љ–Њ–љ –Є —А–µ–Ї–∞ –Ш–љ–≥–Њ–і–∞... –ѓ —Е–Њ—З—Г –њ–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ–µ–љ–Њ–љ–∞...¬ї

–У–і–µ-—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ-–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Ј–∞ –Э–µ–≤–Њ–є –Є–≥—А–∞–µ—В –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞. –ѓ –ї—О–±–ї—О –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г, –ї—О–±–ї—О —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Ї–љ–Є–≥–Є, –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї—Л –љ–∞ –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е. –ѓ –ї—О–±–ї—О —Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ –Љ–Њ–Ї—А–Њ–Љ—Г –∞—Б—Д–∞–ї—М—В—Г –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ–≤, —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –љ–Њ—З—М—О —А–∞–Ј–ї–∞–Љ—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Є –≤—Б—В–∞—О—В –љ–∞ –і—Л–±—Л –Љ–Њ—Б—В—Л, –∞ –њ–Њ–і –љ–Є–Љ–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Л. –Ь–љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П —Б—Л—А–Њ–µ –љ–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–µ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є –≤ —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–Є –Э–µ–≤—Л. –Ш –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —П —В–Њ–ґ–µ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –ї—О–±–ї—О... –Ъ–∞–Ї –Є –Ю–ї—М–≥–∞.

–ѓ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Г—О –і–ї—П –∞—В–∞–Ї–Є, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞—В—М —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –Ј–∞–ї–њ, –Ї–∞–Ї –Љ–µ—В–љ—Г—В—М –≥—А–∞–љ–∞—В—Г –≤ —Г–Ј–µ–љ—М–Ї–Є–є —А–Њ–≤–Є–Ї, –њ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ј—В–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–ї—О—З–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–є –Є, –≤–Њ–љ–Ј–Є–≤ —И—В—Л–Ї, —В—Г—В –ґ–µ –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є —Г–і–∞—А –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –≤ —В—А—П–њ–Є—З–љ—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —З—Г—З–µ–ї–∞.

–Ш –µ—Й–µ —П –Ј–љ–∞—О, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Е–Њ—З—Г —Б—В–∞—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ: —Г –Љ–Њ–µ–є –±–∞–±—Г—И–Ї–Є —А—П–і–Њ–Љ —Б –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –≤–Є—Б–Є—В —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ вАУ –µ–µ —Б—Л–љ–∞, –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞. –Я–Њ—З—В–Є –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ, –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –≥–ї—П–і—П—В —Б –њ–Њ–ґ–µ–ї—В–µ–≤—И–Є—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є –ї—О–і–Є, –љ–µ –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ —Б —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤. –Ы—О–і–Є —Б —А–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є –Є –Ї—Г–±–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–µ—В–ї–Є—Ж–∞—Е, —Б –њ–Њ–Љ—П—В—Л–Љ–Є –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞–Љ–Є —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ —И–Є—В—М–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤.

–ѓ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ –Њ–њ—Г—Б—В–µ–≤—И–Є–Љ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —Б–µ–ї–∞–Љ –Љ–Њ–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ґ–Њ–ї—П –Ч–∞–Љ—Л–Ї–Њ, —П —Б–ї—Л—И–∞–ї —Н—В–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ вАУ —В–Њ–љ–Ї–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Є–Ј–≥–Њ–ї–Њ–і–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –і–µ—В–µ–є... –Я—Г—Б—В—М –Ґ–Њ–ї—П —Б—В—А–Њ–Є—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —Б–∞–Љ—Л–µ –±—Л—Б—В—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Љ–Є—А–µ. –≠—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –µ–≥–Њ –њ—Г—В—М.

–Р –Љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М вАУ —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є, —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є, —Б –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ–Є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Ш —Г –≤—Б–µ—Е —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ: –ї—О–±–Є—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М, –ї—О–±–Є—В—М —А–Њ–і–Є–љ—Г, –ї—О–±–Є—В—М –Љ–Њ—А–µ, –±–µ–ї—Л–µ –љ–Њ—З–Є –Є –≤–µ—В–µ—А, –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—Й–Є–є –Є–Ј –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞ –≥–ї—Г—Е–Њ–є —А–Њ–Ї–Њ—В –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —В—Г—А–±–Є–љ. –Т–Њ –Є–Љ—П —Н—В–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –Љ—Л —Г—З–Є–Љ—Б—П –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М. –Ш–љ–∞—З–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П: –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞–є –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї, –Є —Б—А–Њ–Ї –µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –љ–Є–Ї–µ–Љ –µ—Й–µ –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ —Б –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О.

1960-1961

–Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ъ–°–Т) - –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б, –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У) commander432@mail.ru, –Т–†–Ш–Ю –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б–∞

22.05.201503:4222.05.2015 03:42:11

0

20.05.201513:0920.05.2015 13:09:35