Интерес к личности советского офицера – подводника А. Маринеско на западе вспыхнул после выхода в свет книг Грасса Г. «Траектория краба» и Х. Шена «Die "Gustloff" Katastroph», также по мотивам катастрофы в Германии был снят художественный фильм под названием «Ночь опустилась над Готенхафеном», если первый автор о тех событиях знал понаслышке, то второй (Х.Шен) являлся непосредственным участником т.к. находился на борту лайнера в должности помощника капитана (по другим данным ассистент казначея),

Добропорядочных немцев, которые родились после войны, конечно, были глубоко тронуты душераздирающими душу сценами, разыгравшимися на борту торпедированного и тонущего лайнера «Вильгельм Густлов». Для них это было своего рода откровение, ведь ни Нобелевский лауреат Гюнтер Грасс ни тот же Х. -Шен, и им подобные, не позаботились описанием зверских похождений своих соотечественников, об этом как то там благополучно забыли.

Но там забыли, все понятно почему, но мы то должны помнить всю правду о той войне! Ага, как бы ни так, нашлись сразу юродивые кликуши, и в нашей стране которые стали петь ту же песню: Маринеско плохой-много пил, матом ругался, дисциплину нарушал, и в результате дошел до ручки утопил не в чем не повинных недоучек курсантов кригсмарине, и мирных граждан в т.ч. детей, и вообще он не герой, а так себе (см. В. Доценко «Мифы и легенды русской морской истории»: «У немцев, например, подводная лодка U-66 за 4 боевых похода потопила 26 судов суммарным тоннажем 200 тысяч брутто регистровых тонн, а U-103 за 3 боевых похода уничтожила 29 транспортных судов общей вместимостью 150 тысяч брутто регистровых тонн». (см. гл. Легендарный командир подводной лодки С-13), М. Морозов «Гибель «Вильгельма Густлофа»: правда и домыслы»).

Невольно хочется спросить у выше названных господ: «А, вы воевали? Кто вы такие чтобы судить боевого офицера, воевавшего за свою Родину?».

Чтобы делать таки умозаключения нужно иметь моральное право на это, т.е. для этого нужно чтобы гг. Морозов и Доценко немного повоевали, поплавали на подлодках, утопили по парочке немецких транспортов вот тогда они могли бы сказать: –Да, что там Маринеско, вот мы это да! Мы не пили, не курили, и все правильно делали, мы настоящие герои!

Но, бывший выпускник Рижского военно-политического училища РВСН г. Морозов если и плавал, то только в ванной с водой, где его маленького купала мама, заботливо придерживая за писун чтобы он не ухлебался.

Другое дело г. Доценко, вроде бы морской офицер, проплавав шесть лет на тральщике, он быстро понял, что море не его стихия и променял качающуюся палубу корабля на уютный кабинет, где в течении дня он пишет мифы и легенды, а также приклеивает ярлыки и судит о человеке, которого он лично не знал, и не встречал, а в конце рабочего дня – «Море на замок, ключ в карман».

И, если он с кем и воевал то только с мухами, которые ему на нос садились.

Вот такие вот гг. осуждают боевого офицера, справедливости ради необходимо заметить, что они это делают не от первого лица, а прикрываются кляузами, которые были написаны на А. Маринеско: «Вот лишь некоторые выдержки из заключения о результатах боевого похода, сделанного командиром дивизиона и командиром бригады:

"1. За период нахождения в море, на позиции, в зоне интенсивного движения противника с 23.04.45 г. 7 раз обнаруживал цели для атаки, но атаковать не мог... (далее идет конкретное описание всех случаев).

Вывод: Боевую задачу подлодка не выполнила. Действия командира неудовлетворительные. (капитан 1 ранга Орел).

"... Находясь на позиции, командир ПЛ имел много случаев обнаружения транспортов и конвоев противника, но в результате неправильного маневрирования и нерешительности сблизиться для атаки не смог...

Выводы: 1. Действия командира ПЛ на позиции неудовлетворительные. Командир ПЛ не стремился искать и атаковать противника...

2. В результате неактивных действий командира, ПЛ "С-13" поставленную боевую задачу не выполнила. Оценка боевого похода ПЛ "С-13" неудовлетворительная. (командир бригады капитан 1 ранга Курников)".

То, что низкие боевые показатели были не случайными, подтверждает поведение Маринеско на берегу. Утром 23 мая лодка ошвартовалась в Турку, а уже 31-го числа (обратите внимание на даты, т.е. 9 мая немцы подписали Акт о безоговорочной капитуляции, все война кончилась, по этому случаю и другие командиры в т.ч. и командир бригады, вероятно, выпили не меньше А. Маринеско, но кляузы пишут на него, т.е. явно просматривается «не любовь» к нему начальства прим.) командир дивизиона подал рапорт о том, что "подводник N 1" все это время пьет, служебными обязанностями не занимается и его дальнейшее пребывание в должности командира недопустимо».

Из, представленного гг. Морозовым и Доценко выписок совершенно не ясно, на основании чего отцы-командиры сделали подобные выводы. Находились ли они на борту «С-13» и сами лично видели все «ляпы» командира лодки, в этом случае кто им мешал взять командование на себя и произвести атаку противника, либо они сделали подобные выводы, читая вахтенный журнал «С-13» вернувшейся из боевого похода ну, в этом случае нам предлагаю цитаты, оторванные от основного текста, где указаны причины отказа от атак. Т.е. ненавязчиво навязывают нам свое мнение, как ловкие шулеры, манипулируя фактами. Море это не теплый кабинет, там все по другому, и если также предвзято отнестись к другим командирам подлодок то в принципе такие «факты» неправильного маневрирования можно найти у любого, в том числе, и у «выдающихся» немецких асов.

Но, возможно гг. Доценко и Морозов написали свои плаксивые опусы о бедном лайнере «Вильгельм Густлов» и его пассажирах потопленных подводной лодкой командир, которой явно был, по утверждению этих гг., морально неустойчив, не из-за прозападной коньюктуры, а движимые острым-хроническим чувством сострадания?

А, почему тогда эти правдолюбцы не пишут о том как топили наши санитарные транспорты, как потопили пароход «Армения» с 5000 пассажиров, как расстреляли в упор пассажирский теплоход «Иосиф Сталин» на котором сгорело заживо и утонуло свыше 1200 женщин и детей и т.д.

Но, оставим всю эту грязь которую они нам демонстрируют пытаясь очернить советского офицера-героя, и тем самым как бы обелить все зверства фашизма – мол они немцы не только зверствовали но и сами пострадали… на их совести, и постараемся сами во всем разобраться, причем для того чтобы меня никто не обвинил в предвзятости я буду использовать данные только из книг Г. Грасса, Х. Шена, а также приведу выдержки из книги Кристофера Добсона, Джона Миллера, Роберта Пейна «Правда о «Вильгельме Густлофе» (сразу оговорюсь, что эти уважаемые авторы не были замечены ни добром отношении, ни в любви к чему - нибудь русскому или советскому) ну, и конечно процитирую по ходу гг. Доценко и Морозова.

И, так, 22 января 1945 года «Вильгельм Густлоф» стоит в порту Гдыни (тогда называвшегося немцами Готенхафен (нем. Gotenhafen) на причале возле корабля тысячи людей в основном женщины и дети, стоят на морозе уже несколько часов, но их на борт не пускают!

Подняться на борт можно только по спецпропуску. Интересно если на борту лайнера по утверждению г-на Шена и ему подобных плыли почти одни женщины и дети кого тогда по пропускам то пускали? - женщины и дети мерзнут на причале, ясно не их, раненые, курсанты и девчонки из вспомогательного батальона прошли по «разнарядке», общим списком. Вероятно, на борт поднимались нацистские бонзы и члены их семей.

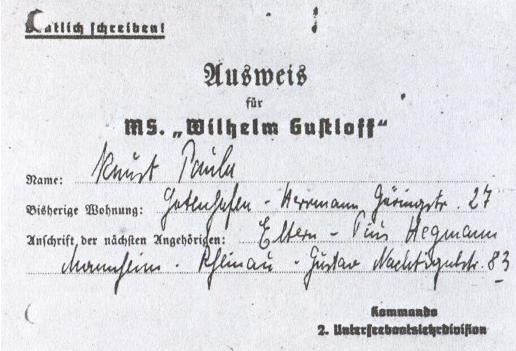

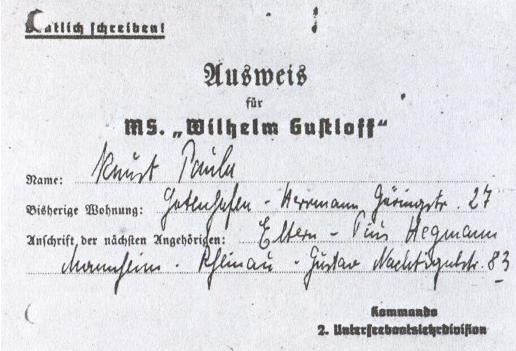

В подтверждение привожу выдержку из книги Кристофера Добсона, Джона Миллера, Роберта Пейна «Правда о «Вильгельме Густлофе»: «В порту скопилось шестьдесят тысяч человек, и, как только мы опустили трапы, люди стали брать их штурмом, продираясь сквозь толпу на корабль, - делился своими воспоминаниями Вальтер Кнуст… На драгоценном клочке бумаги, изготовленном в корабельной типографии, которая в мирное время выпускала корабельную газету и ресторанные меню, готическим шрифтом было напечатано: «Пропуск на теплоход “Вильгельм Густлоф”». На пропуске стояли печать командования 2-й учебной дивизии подводного плавания, имя и адрес владельца пропуска и его родственников. Подводники приобретали пропуска для себя и своих семей. Беженцы, имевшие хорошие связи с нацистской партией, пытались воспользоваться ими, а те, у кого были деньги, старались купить себе разрешение на поездку.

Первыми на борт корабля дисциплинированно поднялись люди, которым удалось получить пропуска, а на причале на них с завистью смотрели тысячи собравшихся. Когда прибыли новые толпы беженцев, обстановка стала накаляться. Чтобы предотвратить отчаянный штурм по трапам в светлое время суток и попытки проникновения на борт ночью, «Вильгельм Густлоф» был отведен на несколько метров от причала. Обладатели пропусков усаживались на паром на другом конце порта и с моря всходили по трапу на корабль под присмотром охраны».

И, так «блатные», партагеноссы и члены их семей, обладатели пропуска на лайнер, в течении нескольких дней занимали свои каюты, возникает невольный вопрос: «А, сколько было «блатных»?

Пропуск на борт лайнера «Вильгельм Густлоф»

На лайнере имелись комфортабельные каюты (в трюм «таких людей» не поселишь) на 1500 человек, можно с уверенностью предположить, что таких виппассажиров было не менее 1300 человек (включая членов семей). Ну, тогда остаются еще каюты на 200 человек, кто поселился в них?

162 раненных «бойца вермахта». Идет наступление Красной армии, ведутся упорные бои, надо полагать, что все госпиталя забиты ранеными. А грузят на лайнер только 162 солдата – ага, первых попавшихся взяли, которые ближе к двери лежали, тех и отправили на лайнер. Здесь кто-то может возразить, мол не на один «Вильгельм Густлов» раненых грузили, может их всех уже отправили. На каком то форуме мне попадалась такая точка зрения, там, у автора корабли курсировали по балтийскому морю как поезда в метро. Увы, корабли ходили редко (имеется ввиду порт Готенхафена, и брали мало пассажиров, иначе на причале не скопилось бы 60 тыс. чел. К тому же санитарные поезда почти ежедневно подвозили новых раненых)

Естественно, что и раненые (как выяснится далее, эти раненые были не такие уж и раненые) были не простыми солдатами, а высокопоставленными офицерами, что и подтверждается размещением в комфортных условиях, да и последующими событиями, но о них чуть позже.

Несколько кают заняли офицеры и их семьи из 2-го и вспомогательного батальонов.

И так, к 30 января, на борт погружены «блатные», все каюты заняты (то, что каюты заняты нацистскими бонзами подтверждает тот факт, что даже женщин из вспомогательного батальона разместили в пустом бассейне, а не в каютах), начинается погрузка, окоченевших на ледяном январском ветру женщин и детей размещают, где попало – в трюмах, коридорах, подсобных помещениях и т.п.

30 января 1945 г «Вильгельма Густлофа» приблизительно в 13 часов дня отошел от стенки пирса, но почти сразу вынужден был остановиться т.к. к носу корабля и обоим его бортам подплыло большое количество лодок, заполненных женщинами и детьми. Они блокировали корабль, и из переполненных и частично дававших течь лодок раздавались душераздирающие крики и мольбы о помощи. Невозможно было противостоять этому. «Густлоф» снова опустил якоря, тем временем по забортным трапам уже начали карабкаться беженцы.

Подобрав кого можно лайнер продолжил плавание.

Теперь настал момент, когда необходимо установить количественный и качественный состав пассажиров. Привожу данные собранные Х. Шеном.

918 - офицеры, унтер-офицеры и курсанты 2-го батальона 2-й учебной дивизии подводных лодок

173 - члены гражданского экипажа (моряки торгового флота)

162 - тяжелораненые солдаты из госпиталей Данцига и Готенхафена

373 - женщины вспомогательного состава ВМС

8956 - беженцы, в большинстве своем женщины с детьми и старики из Восточной, Данцига, Готенхафена и Западной Пруссии.

Всего: 10.582 человека.

Почему то почтенный г. Шен совершенно забыл о виппасажирах занявших комфортабельные каюты лайнера, причислив одним махом всех мордастых партагеносов к беженцам, женщинам и старикам. Ну, бывает, не заметил их, «подслеповатый» Х. Шенн.

Кстати, подобным вопросом задался и М. Морозов (см. «Гибель «Вильгельма Густлофа»: правда и домыслы»): «Принимал ли "Густлоф" на свой борт исключительно "фашистских бонз и их семьи"? и вот как сам на него ответил: «…известно, что из числа находившихся на борту мужчины составляли примерно 1400-1500 человек, женщины - 2000-2100 и дети - 3000-3100. Согласитесь, что к двум последним категориям, а именно они составляли подавляющее большинство находившихся на судне, приклеивание ярлыка "фашистские бонзы" было бы, по меньшей мере, смешным». К сожалению г. Морозов не взял на себя труд пояснить, откуда ему известны приведенные им данные но, тем не менее, одно можно сказать точно: кроме него никто и не думал причислять женщин и детей к «фашистским бонзам» их там и без них хватало.

Как бы то ни было даже из представленных списков «подслеповатых» Шена и Морозова видно, что на борту находилось свыше тысячи кадровых военных (по Морозову не военных, а мужчины…примерно 1400-1500 человек) поэтому «Вильгельм Густлоф» никаким боком не подходит к разряду госпитальных или судов перевозящих только гражданских лиц.

К тому же судно не несло опознавательных знаков Красного креста было вооружено зенитными орудиями и шло в составе конвоя.

Таким образом, для А. Маринеско это был обычный вражеский транспорт, который он как солдат должен был уничтожить.

В «Вильгельм Густлоф» попало три торпеды - на первой было написано «За Родину», на второй «За советский народ», на третьей «За Ленинград». Ну, что здесь можно сказать, это расплата за зверства и злодеяния, за наши потопленные санитарные транспорты («Абхазия», «Грузия», «Антон Чехов», «Белосток» и.т.д.) с ранеными, женщинами и детьми, за тысячи детей умерших от голода в блокадном Ленинграде…

Схема попадания торпед в лайнер «Вильгельм Густлоф»

(чтобы в темноте так «кучно» положить торпеды в движущиеся судно одного везения мало, здесь нужен высокий профессионализм)

Для дальнейшего продолжения разговора о пассажирах лайнера давайте посмотрим список спасенных, пережили катастрофу 1239 человек, в том числе:

528 - подводники 2-го батальона 2-й учебной дивизии подводных лодок (57,5%)

123 - женщины вспомогательного состава ВМС (33%)

86 - тяжелораненые (53%)(!)

83 - члены экипажа (моряки торгового флота) (48%)

419 – беженцы и нацистские преступники (4,7%)

Состав спасенных говорит о многом, представьте -получив в борт три торпеды лайнер накренился, и стал тонуть на судне началась страшная паника, огромная толпа пассажиров, давя друг друга, бросилась к шлюпкам. На трапах и лестницах началась жуткая давка, которая усугублялась наличием у людей значительного количества огнестрельного оружия. (Спасательные средства лайнера включали в себя 12 больших шлюпок, рассчитанных на 50-60 человек каждая, 18 катеров на 30 человек и 380 надувных плотиков на 10 человек, т.е. только на 5000 человек, после того как лайнер накренился, спасательными средствами правого борта уже нельзя было воспользоваться поэтому реально средств к спасению набиралось на 2500-3000 человек).

Но крепкие ребята из 2-го батальона 2-й учебной дивизии подводных лодок растолкав всех женщин и детишек быстро себя эвакуировали, при этом может возникнуть вопрос их было 918 у остальных 390 совесть проснулась? Да нет, конечно, кто поверит в теорию массового, совестливого суицида. Дело в том, что когда раздались взрывы торпед капитан судна, согласно инструкции, приказал заблокировать водонепроницаемые отсеки в нижних палубах, тем самым отрезав пути эвакуации для части команды лайнера и пассажиров.

Мирослав Морозов дает нам другую, благородную, картину происходящего: «Отцепившие спасательные средства, вооруженные подводники позволяли садиться в них только женщинам и детям» (см. «Гибель «Вильгельма Густлофа»: правда и домыслы»).

Кто видно данные расходятся, кто то либо М.Морозов либо автор данной статьи говорит неправду!

В поддержку своих слов привожу выдержку из книги Кристофера Добсона, Джона Миллера, Роберта Пейна «Правда о «Вильгельме Густлофе»: «Почти никто не прислушивался к традиционному в таких случаях приказу: «Вначале помощь оказывается женщинам и детям». Мужчины были сильнее, именно они толкались и пробивались вперед всех…В отчаянии Данкель вытащил пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов. Он пришел в еще большую ярость, когда один из матросов доложил ему: «Господин лейтенант, несколько моряков готовят для себя к спуску спасательную шлюпку».

Когда лодка, вмещавшая до 50 человек, опустилась на воду, имея на борту лишь десяток моряков, он вновь открыл огонь. «Свиньи», - кричал он и продолжал стрелять. Но он ничего не мог сделать. Все больше людей устремлялось на палубу…».

Кроме этого еще раз посмотрим на процентное соотношение спасшихся, самый высокий процент -57,5% оказался как раз у подводников, если бы они действительно до последнего момента спасали женщин и детей, то мало кто из них в живых остался. Следом за ними идут… «беспомощные тяжелораненые»- 53%.

Поняв, что дело «пахнет керосином» эти «тяжелораненые» побросали не нужные костыли, посрывали «липовые» гипсовые повязки и, выхватив табельное оружие толпой бросились к шлюпкам по пути расстреливая и расталкивая всех кто им мешал, добравшись до шлюпок, они быстро залезли в них, сбрасывая за борт лезших к ним женщин и детей (здесь нет никакого преувеличения или «сгущения красок», в той ситуации занять место в шлюпке можно было только так: кого то отпихнув, выкинув за борт и пр.). Вероятно, что среди «липовых» были и настоящие раненые, которые не смогли пробиться к шлюпкам.

От ребят из 2-го батальона не отставали девчонки «с крепким телом» из вспомогательного состава ВМФ, лихо перепрыгнув, а где и растоптав попавших под ноги ребятишек они прорвались к шлюпкам. Здесь опять пытливый читатель может спросить, но их было 373 у 250 возможно совесть проснулась, и они решили свое место в шлюпках уступить детям. Опять мимо, вторая торпеда ударила в борт как раз напротив бассейна, в котором располагались «помощницы» при этом большое количество было ранено кусками разлетевшейся облицовочной плитки и контужено. В результате они не догнали своих более резвых и удачливых подруг и по видимому были затерты толпой.

Члены команды лайнера тоже себя не забыли и, не заботясь о пассажирах, начали спасать самих себя во главе с капитаном лайнера (благополучно пережили катастрофу уже упомянутый помощник капитана г-н Х. Шен, корветтен-капитан Цан, командир 2-го батальона и распоряжавшийся на борту судна капитан Петерсен и пр. Все те, кто по морским (писанным и не писаным) законам должны были бороться за жизнь пассажиров до конца).

Из 8956 брошенных после «доблестной эвакуации» с тонущего корабля курсантов, помощниц и членов экипажа лайнера, женщин и детей (в т.ч. нацистские преступники и члены их семей) удалось спастись только 416, это были те, кому невероятно повезло попасть на шлюпку или спасательный плот.

Многие, надев спасательные пояса, прыгали за борт.

В ту далекую январскую ночь температура воздуха была -180, температура морской воды около 00 физически крепкий человек даже при наличии спасательного жилета в такой воде сможет выжить не более 20 мин.

Пытливый читатель здесь может сказать – А, где же функционеры? Отвечу на этот вопрос выдержкой из книги Грасса Г. «Траектория краба»: «… Я могу лишь изложить то, что приводится в различных источниках в качестве свидетельства очевидцев, переживших эту катастрофу. Стариков и детей затаптывали насмерть на широких лестницах и узких трапах. Каждый думал только о себе. Заботившиеся о других пытались опередить мучительную смерть. Рассказывают об одном офицере-преподавателе, который застрелил в своей каюте из служебного пистолета сначала троих детей, потом жену, а затем застрелился сам. То же рассказывается и о партийных функционерах и их семьях, которые занимали спецапартаменты, предназначавшиеся некогда для Гитлера и его верного сподвижника Лея и ставшие теперь кулисами для акта самоликвидации».

О партийных функционерах никто ни думал и не заботился, а если они и пытались командовать и обращать внимание на свои персоны их просто игнорировали. Пробиться в одиночку к заветным шлюпкам было невероятно трудно, хотя не исключено, что каким-то мордастым партагеноссам удалось, отпихнув несчастных детей, занять место в шлюпке и попасть в счастливую цифру - 416 спасенных (по утверждению г-на Шена) женщин и детей.

Прошло много лет и сейчас эти господа «уцелевшие после потопления лайнера «Вильгельм Густлоф»», а точней, как крысы, сбежавшие с тонущего корабля, и «отечественные» кликуши пытаются через трагедию тысяч невинных людей ставших заложниками нацизма, очернить, опорочить честное имя героя-подводника Александра Ивановича Маринеско воевавшего с фашизмом за свой народ и свою страну, и внесшего свой весомый вклад в нашу общую Победу над фашисткой Германией.

Пытаясь на фоне трагедии обелить зверства фашизма (мол, не мы одни черные, вон у вас тоже пятно на рукаве) эти «господа» набирались наглости обращаться в суд для признания А.И. Маринеско военным преступником (это после того, что они натворили в нашей стране, для этого надо иметь «луженую» совесть). Однако вот какое заключение вынес Институт морского права в Киле: «Вильгельм Густлов» являлся законной военной целью, на нем находились сотни специалистов-подводников, зенитные орудия… Имелись раненые, но отсутствовал статус плавучего лазарета. Правительство Германии 11.11.44 объявило Балтийское море районом военных операций и приказало уничтожать все, что плавает. Советские вооруженные силы имели право отвечать тем же».

На фоне «новорусских» исследований показывающих «некомпетентность», а подчас, как в случае с «Вильгельмом Густловом», прям таки «звериную жестокость» советских подводников, которые не щадя жизни воевали за свою страну, за свой народ в т.ч., и за этих новоявленных гавнюков-исследователей, активно превозносятся победы и «рыцарское поведение» военнослужащих из состава вермахта и кригсмарине.

В. Доценко «Мифы и легенды русской морской истории» (см. гл. Легендарный командир подводной лодки С-13),

«Напомню, что германские подводники действовали в исключительно сложных условиях: им приходилось развертываться в районы боевых действий, удаленные на тысячи миль от мест базирования, преодолевая при этом мощнейшие противолодочные рубежи; охранение атлантических конвоев ни в какое сравнение не шло с балтийскими. В Атлантическом океане по сравнению с Балтикой в составе сил охранения находились сотни противолодочных кораблей и самолетов.

Ранее я сравнивал подводников разных стран не для того, чтобы «посрамить Маринеско» (как думает Стрижак), а для того, чтобы показать порядок потопленного тоннажа американскими и немецкими подводниками и обосновать нелепость выдумки вроде «подводник № 1».

Как жалостливо написал г. Доценко о тяжелой жизни и героизме немецких подводников, аж невольно слеза на ресницы набежала…, и на Маринеско он ведь не просто так грязь льет, а порядка ради, чтоб не думали, что он «подводник № 1».

Что касается «мощнейшие противолодочные рубежи».

В начале войны германские подводники имели ряд тактических преимуществ, позволявших решать поставленные задачи в условиях «молниеносной войны» и относительно малым количеством подводных лодок:

1. В начальный период войны у союзников отсутствовала эффективная система противолодочных рубежей, которая позволяла бы эффективно противодействовать выходу германских подводных лодок в районы боевого патрулирования. Организация таких рубежей требовала времени и существенных материальных затрат;

2. Массовый грузопоток гарантировал нахождение цели для каждой подводной лодки в каждом походе, что позволяло добиться максимальной эффективности ведения боевых действий. Существенно облегчало немцам поиск и использование торговыми судами для переговоров с береговыми службами либо так называемого «открытого текста» либо коммерческого радиокода малой надежности;

3. Значительная протяженность коммуникаций и ограниченный количественный состав кораблей противолодочной обороны не позволяли противникам Германии организовать массированную оборону всех перемещаемых грузов, а, следовательно, снижали возможные потери Кригсмарине.

Постепенно, для противодействия немецким субмаринам стали создаваться мощные противолодочные рубежи, состоящие из минных заграждений охраняемых надводными кораблями и авиацией. На вооружение противолодочной авиации поступили радары, с помощью которых удавалось обнаружить всплывшую субмарину в любую погоду.

Проведенные англичанами мобилизационные мероприятия, позволили привлечь в состав их флота значительное количество малотоннажных гражданских судов, которые могли быть использованы в качестве противолодочных средств. Массовое использование подобных судов, несмотря на кажущуюся низкую эффективность отдельного судна, позволяло взять под контроль ближайшие подступы к морским портам западного, юго-западного и южного побережий Британии. Плотный контроль подходов к портам вынуждал немцев переносить район боевых действий своих подводных лодок вглубь Атлантики, сокращая время их боевого патрулирования (за счет увеличения времени на переходы);

Из выше сказанного можно сделать очевидный вывод: эффективно действовать противолодочные рубежи и средства противолодочной обороны стали только после 1942 г.

этот вывод наглядно подтверждается потерями немецких подлодок на противолодочных рубежах.

Статистика потерь немецких подводных лодок по годам:

(данные приводятся по книге Константина Залесского «Вооруженные силы Третьего Рейха»)

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Итого

Всего потоплено в зонах противолодочных рубежей 1 3 13 22 70 50 16 175

«охранение атлантических конвоев ни в какое сравнение не шло с балтийскими». Здесь с Доценко можно согласиться все так и было… начиная с 1943 г., когда в состав конвоя на один транспорт приходилось несколько кораблей охранения, а до этого охранение конвоев было слабым и 1939, 1940, 1941, и 1942 гг. были самыми «хлебными» для немецких подводников, когда они за год выбивали более миллиона тонн водоизмещения.

Мои выводы подтверждаются немецкими потерями (данные взяты с сайта: u-boote.ru):

• 1939 год - 9 подводных лодок;

• 1940 год - 24 подводные лодки;

• 1941 год - 35 подводных лодок;

• 1942 год - 86 подводных лодок;

• 1943 год - 243 подводные лодки;

• 1944 год - 249 подводных лодок;

• 1945 год - 120 подводных лодок.

«В Атлантическом океане по сравнению с Балтикой в составе сил охранения находились сотни противолодочных кораблей и самолетов».

А, как же иначе, так и должно быть. Площадь Атлантического океана составляет 91,6 млн. км², а площадь Балтийского моря 415 тыс. км². Для эффективного противодействия немецким подлодкам на большей территории требовалось больше сил. Но если все противолодочные силы в Атлантике, и на Балтике разделить на общую площадь театра военных действий, то плотность противолодочных сил на единицу площади, на Балтике будет выше. К тому же на Балтийском море имелись многочисленные минные заграждения и противолодочные сети. Поэтому исходя из сил противодействия можно с уверенностью сказать, что потопленная баржа на 100 тонн водоизмещения, в Балтийском море, стоит потопления океанского лайнера в 10000 тонн в Атлантике.

Представляю вниманию читателей несколько малоизвестных историй о «великих победах» и «рыцарском» поведении солдат вермахта и моряков кригсмарине.

Расстрел в Печорском море

17 августа 1942 г., около 7 ч утра, в 2 милях от северного побережья острова Матвеев, в Печорском море, был расстрелян артиллерийским огнем немецкой подводной лодки U-209 безоружный караван, в составе: буксирные пароходы «Комсомолец», «Норд» и «Комилес». «Норд» буксировал неисправный «Комилес» и лихтер «Ш-500», а «Комсомолец» баржу «П-4». На судах находились строительные материалы и несколько сот человек, члены семей полярников, рыбаки, в том числе 254 заключенных. Первой целью была выбрана баржа «П-4». После нескольких попаданий снарядов баржа загорелась, находящиеся на ней люди, спасаясь от огня, прыгали за борт. В это время буксирные пароходы «Норд» и «Комсомолец», обрубив буксирные канаты, попытались скрыться. Немцы перенесли огонь с баржи на «Комсомолец». В результате артиллерийского обстрела пароход «Комсомолец» был подожжен, и выбросился на берег у северной оконечности острова. Пароходу «Норд» удалось уйти. После расстрела «Комсомольца» немцы начали добивать плавающих в воде людей, для этого на верх была вызвана свободная от вахты часть команды с автоматами и пулеметами…

Выдержка из мемуаров Германа Шульца, члена команды U-209, «Борьба с большевизмом в Арктике»: «Разделавшись с буксиром, наш доблестный командир решил добить баржу (баржу «П-4» прим.). Вокруг нее плавало множество людей, некоторые из них попали под винты нашей субмарины, другие пытались уцепиться за шпигаты на легком корпусе лодки и взобраться на палубу. Генрих (капитан-лейтенант Генрих Бродд, командир лодки) начал яростно расстреливать их из личного «парабеллума» и приказал поднять наверх пулемет, и вызвать всех свободных от вахты с пистолетами-пулеметами наверх. Одной женщин каким-то чудом плавающей на поверхности моря с маленьким ребенком в руке, удалось зацепиться правой рукой за шпигат в районе боевой рубки. Было явно видно, что сил, на то, чтобы взобраться наверх у нее уже не хватит. Генрих, с каким-то жутким выражением лица, разрядил ей в голову целую обойму из пистолета, превратив все в кровавое месиво, но та так и не разжала руки - наверное, из-за того, что пальцы руки свело предсмертной судорогой. И за нашей лодкой стало волочиться ее безголовое тело, с орущим младенцем в согнутой левой руке. На то, чтобы прикончить кричащего младенца Генрих истратил еще одну обойму…».

Подводная лодка U-203, серии VIIс, к этой же серии относилась и U-209

После этого зверского расстрела, лодка подошла к неподвижно стоящим пароходу «Комилес» и лихтеру «Ш», и огнем из артиллерийского орудия потопила их. Уцелевшие члены команды парохода «Комилес» бросились в воду и попытались добраться до берега в плавь, но были расстреляны из 20 мм пушки и пулеметов.

Развернувшись, фашистская подлодка вернулась обратно к горевшей барже «П-4» т.к. с баржи в сторону лодки раздались выстрелы из винтовки (одна пуля даже сбила фуражку с головы командира лодки) U-209 погрузилась и выпустила в нее торпеду.

Выдержка из мемуаров Германа Шульца, члена команды U-209, «Борьба с большевизмом в Арктике»: «Еще примерно полчаса Генрих забавлялся с русской женщиной, уцепившейся за перископ. Его интересовало, на сколько у русской хватит дыхания. Бродде опускал перископ под воду примерно на метр в глубину, но русская не разжимала рук. С каждым разом он увеличивал время погружения перископа, начав с пяти секунд выдержки, а мы организовали пари, которое выиграл старина Шурцер. Русская не выдержала на минуте и пяти секундах - либо захлебнулась, либо просто утонула».

После того как командир «наигрался» лодка всплыла и вышедшие на верх члены команды лодки, из автоматов и пулеметов, добили всех кто еще подавал признаки жизни.

Информация о нападении подводной лодки была получена в Хабарово в 09.20. тральщики «ТЩ-54» и «ТЩ-62» под командованием капитана 3 ранга Королева снялись с якоря и двинулись к острову Матвеев. В 11.00 ими был встречен буксир «Норд», капитан которого обрисовал происшедшее. Вместе с буксиром тральщики направились к острову Матвеев. Головным шел «ТЩ-62». В 14.40 при подходе к острову была обнаружена шлюпка с людьми. В 15.00 двое человек, находившихся в шлюпке были подняты на борт. Один из них был тяжело ранен. Одновременно были обнаружены плавающие мертвые тела с надетыми на них пробковыми поясами. Спасенные сообщили, что они единственные, кто уцелел с баржи «П-4». В 15.40 тральщики прибыли в район гибели лихтера «Ш» и буксира «Комилес». Буксир «Норд» пришвартовался к мачтам затонувшего «Комилеса» и спустил шлюпки, чтобы забрать с острова оставшихся в живых. Затем был найден буксир «Комсомолец» выбросившийся на берег у северной оконечности острова. Всего, было спасено 23 человека из 328, находившихся на судах уничтоженного каравана.

Для выяснения номера лодки-убийцы и фамилии палача-командира в Норвегию была послана разведгруппа. В соответствии со статьей 18 приложения 2 к Атлантической хартии подписанной США, Англией и СССР, лодка и ее командир были внесены в список военных преступников, подлежащих уничтожению без суда и следствия.

6 мая 1943 г. U-209 смогла связаться с U-954 и передала рапорт о том, что 4 мая в результате атаки канадского самолета-амфибии «Каталина» U-209 получила тяжелые повреждения, в том числе вышел из строя основной передатчик. Вскоре после этого командование приказало U-209 возвращаться на базу, но лодка больше никогда не отозвалась. Возможно, причиной гибели лодки стала авария при погружении, вызванная полученными повреждениями. 46 погибших (весь экипаж).

Гибель санитарного транспорта «Виениба»

В первые же часы нападения на нашу страну противник нанес удар по Либаве - передовой военно-морской базе (командир базы капитан 1-го ранга М. С. Клевенский). Несмотря на непосредственную близость к границе, база не имела сухо¬путной обороны и войск для ее защиты с суши. Погра¬ничные части и 67-я стрелковая дивизия (командир гене¬рал-майор Н. А. Дедаев), подвергшиеся внезапному напа¬дению, не смогли сдержать натиск превосходящих сил противника и к вечеру первого дня войны вынуждены были отойти к городу. Противник перерезал все дороги, стремясь с ходу овладеть Лиепаей. В оборону базы вклю¬чились все части флота: 8 батарей береговой обороны (ка¬либра 45-130 миллиметров), 6 зенитных батарей, два бронепоезда - всего около 1000 человек. В течение пяти суток шла ожесточенная борьба на ближних подступах к городу. Мужественные защитники Лиепаи израсходо¬вали почти все боеприпасы и, исчерпав все возможности, 27 июня начали прорываться по суше к Риге - на соеди¬нение с войсками Красной Армии.

В госпитале Лиепаи находилось более 2000 раненых. Почти все они, а также семьи военнослужащих эвакуировались на санитарном судне «Виениба» («Единство»). На транспорте имелись знаки Международного Красного Креста, и был поднят флаг Красного Креста. На рассвете 27 июня судно вышло из Лиепаи с конвоем из трех торпедных катеров (ТКА № 27, ТКА № 37, ТКА № 67). Вскоре после выхода оно было атаковано группой немецких самолетов, проигнорировавших четко видимые при ясной погоде знаки Красного креста. Судно затонуло от прямых попаданий авиабомб, бросившихся в море с тонувшего корабля людей немецкие летчики расстреливали из пулеметов.

Один из спасшихся, писал так: «Мы отплыли от берега километров около 10, и на наш корабль напали 2 немецких пикирующих бомбардировщика Ю-87. На корабле были раненые военнослужащие, около 50 семей военнослужащих и команда, обслуживающая корабль. Для защиты нас с воздуха и вообще на корабле не было никакого оружия. Напавшие самолеты безбожно расправлялись с невооруженным кораблем. Они поочередно обстреливали и бомбили. Бросали прицельно по одной бомбе за каждый залет. Летали очень низко, даже брызги от бомб долетали до самолетов. На корабле гибли люди, кругом - вода, прятаться негде. Плакали дети, плакали мамы, ужасно стонали раненые солдаты. Сразу бомбой пробит был трюм. Вода хлынула в трюм. Затем бомба попала в котельную. Корабль начал тонуть, задняя часть его тонула, а передняя поднималась высоко вверх, и уцелевшие люди на корабле все стали перемещаться на нос корабля…».

В результате этого варварского военного преступления погибло более 2000 раненых, гражданских лиц (в том числе женщин и детей), медперсонала. Спаслось только 15 человек (экипаж ТКА № 27, и 15 пассажиров транспорта спасли ТКА № 37, 67).

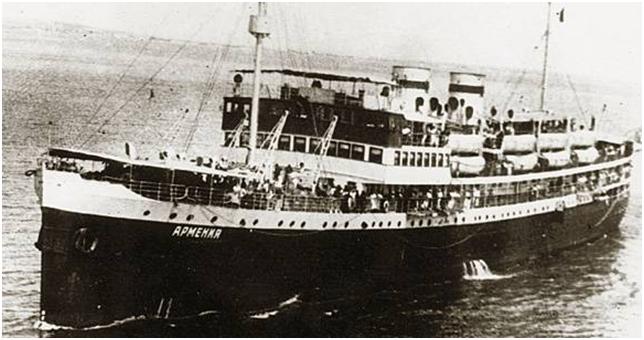

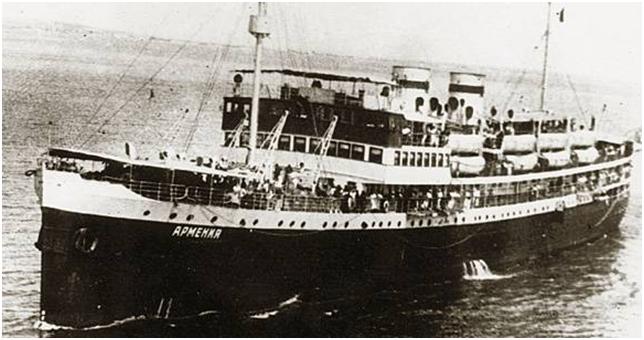

Гибель санитарного транспорта «Армения»

6 ноября 1941 г. теплоход с ранеными бойцами, работниками госпиталей и эвакуированными покинул Севастополь. На борт транспорта было погружено: 300 раненых, был принят медицинский и хозяйственный персонал Севастопольского военно-морского госпиталя, 2-й военно-морской и Николаевский базовые госпитали, санитарный склад и эпидемиологическую лабораторию, работников санатория ВЦСПС и другие медицинские службы флота. Были приняты на теплоход часть медперсонала Приморской и 51-й армий, а также эвакуированные жители Севастополя. Он зашел в Балаклаву, где были приняты работники НКВД, раненые и медперсонал госпиталя. Около двух часов ночи транспорт прибыл в Ялту, где забрал 11 госпиталей с ранеными, советский и партийный актив Большой Ялты, гражданское население города, часть эвакуированных из Симферополя, и утром 7 ноября вышел курсом на Кавказ. Но был атакован самолетом-торпедоносцем, несмотря на то, что транспорт имел отличительные знаки санитарного судна. Одна из двух торпед попала в носовую часть корабля, и через четыре минуты он затонул. Спасено было всего 8 человек, погибло около 5000 человек.

В этот момент на море был шторм, крен катеров сопровождения достигал 450 поэтому они не оказали никакого противодействия.

Точное место гибели нашего санитарного транспорта «Армения» до сиз пор не установлено, но зато мы «все» знаем о немецком лайнере «Вильгельм Густлов».

Гибель санитарного парохода «Композитор Бородин»

Пароход «Композитор Бородин» был передан ВОРПом в Главное санитарное управление Советской Армии весной 1942 года и получил наименование «СТС-56». Судовая команда вошла в штат этого управления. Медперсонал формировался в основном из горьковчан. В его состав, например, вошли врач Галина Евгеньевна Волянская, медсестры Маша Осипова, Маша Окунева, Нина Малышева и другие девятнадцатилетние девушки, впервые надевшие солдатские шинели и влившиеся в многомиллионную армию защитников Родины. Начальником санитарного транспорта была назначена тридцатилетний врач Клавдия Ивановна Горшкова из Саратова. Капитаном судна был Дмитрий Федорович Чевес. До августа пароход совершал санитарные рейсы в города Средней Волге. В августе он прошел ремонт в Астрахани, его подремонтировали, перекрасили в серый цвет, замаскировали ветками и отправили в Сталинград. В полдень 23 августа пароход подошел к Сталинграду. Однако над городом постоянно висели немецкие самолеты, и до наступления темноты пароход приткнулся к берегу. Поздно ночью «Композитор Бородин» получил разрешение подойти к временному причалу, чтобы принять раненых. Операция проходила в тяжелейших условиях: то к судну вплотную подходила горящая нефть, то причал подвергался интенсивному обстрелу. Лишь к 10 утра 24 августа был закончен прием раненых и эвакуированных. Их взяли сверх нормы, свыше 700 человек (штатная пассажировместимость 390 человек). Вечером 24 августа 1942 года «Композитор Бородин» под флагом Красного Креста с опознавательными знаками на бортах и палубных надстройках вышел из Сталинграда в Камышин. Пройдя по реке около тридцати пяти километров, в районе поселка Рынок, по судну открыли огонь из танков и минометов прорвавшиеся к Волге немцы. Снаряды и мины, пулеметные и автоматные очереди били по беззащитному судну в упор. Первые снаряды угодили в машинное отделение, сделав в корпусе большие пробоины. Другие разбили главную паровую машину. Судно потеряло ход. Команда пыталась потушить очаги пожара, но водяные помпы в машине не работали. Пароход получивший тяжелые повреждения и, потерявший управление, выскочил на мель. Возник пожар. Пламя перекинулось на верхний и нижний деки, затем в рубку. Огромное двухпалубное судно вспыхнуло, как факел. Все кто был в состоянии двигаться бросились за борт. До берега занятого немцами было около 50 метров, людей, прыгавших в воду с охваченных огнем палуб, фашисты расстреливали практически в упор. Не умевшие плавать тут же тонули. Тяжелораненые которые не могли самостоятельно двигаться горели заживо…

Вскоре над судном, появились два «мессершмидта» и принялись поливать его огнем из пушек и пулеметов. Члены экипажа во главе с капитаном геройски боролись за жизнь судна, пытались спасти пассажиров. В этой борьбе погибли механик судна С.П.Харитонов, помощник капитана Н.В. Стрешнов, лоцман В.П. Марфин, кочегар С.М. Ефимов, матрос А.А. Смирнов. Многие из членов команды были ранены.

Погибла начальник транспорта капитан медицинской службы Горшкова. Не смогли покинуть горящее судно матрос Ефросинья Алексеевна Смирнова и медсестра Валя Плечикова. Мужественно вел себя штурвальный Константин Иванович Смирнов, помогая раненым на подручных плавсредствах добраться до берега. Он вместе с капитаном Чевесом покинул судно последним. Плывущих по реке людей спасали моряки и красноармейцы, державшие оборону в районе поселка Рынок и местные жители.

Из 700 пассажиров спаслось не более 300 человек.

После выхода немцев к Волге движение по реке было прервано, однако держать крупные пароходы на Сталинградском рейде тоже было невозможно, поскольку немцы начинали уже прицельное бомбометание по судам. Кроме того, оставаясь на рейде, пароходы бездействовали. А они были очень нужны для перевозок людей и грузов.

На совещании представителей командования фронта, Нижневолжского пароходства и наркомата речфлота решено было прорываться вверх. В сторону Камышина отправили теплоход «Таджикия». В районе Акатовки теплоход был атакован «мессершмитами» и обстрелян береговой артиллерией. На судне появились повреждения, и вспыхнул пожар. Но силами судовой команды пожар был потушен, повреждения устранены, из Камышина капитан доложил об успешном прохождении опасной зоны. После этого наркомом было принято решение отправить пассажирские суда на прорыв.

В ночь с 26 на 27 августа на прорыв вышли пароходы «Парижская коммуна», «Михаил Калинин», «Иосиф Сталин».

Гибель парохода «Иосиф Сталин»

Пароходы подняли якоря глубокой ночью. Головным шел теплоход «Парижская Коммуна», за ним следовали пароходы «Михаил Калинин» и «Иосиф Сталин» имевший на борту от 1200 до 1500 пассажиров, в основном женщины и дети. У Латошинки над Волгой взвилась осветительная ракета и с высокого правого берега на всю реку из репродукторов загремела русская речь: «Русский пароходы, сдавайтесь. Не будешь – будем стрелять пушка». Капитан «Парижской Коммуны» Л.Д. Галашин убавил ход и, приблизив судно к яру, сделал вид, что подчиняется приказу. У самого берега он выровнял теплоход на течение, дал «полный вперед» и стал стремительно уходить. Немцы поняли этот маневр, но орудийные башни танков, вышедших на берег, не могли наклоняться вниз. Теплоход на время оказался в непростреливаемой, «мертвой» зоне. Пользуясь кратким замешательством немцев, таким же образом опасную зону успел пройти и «Михаил Калинин» (капитан Н.М.Богатов). Немцы смогли их обстрелять, когда они отошли на значительное расстояние от берега, оба судна получили многочисленные повреждения, но команды под руководством опытных капитанов ликвидировали их и пожары. Весь огонь своих орудий немцы сосредоточили на подходящем «Иосифе Сталине» (капитан И.С. Рачков). На судне в нескольких местах возникли пожары. Экипаж боролся с огнем, но вскоре вышла из строя пожарная помпа, а потом и рулевое управление. В корпус через пробоины хлестала вода. Капитан погиб на своем посту. Старпому удалось привалить судно к осередку «Ахтубинский», после чего он тоже погиб. Часть пассажиров и экипажа высадились на осередок, 150 человек спас баркас «Наблюдатель» (капитан И. И. Исаков). Погибло более 1200 женщин и детей. Надстройки парохода выгорели.

Данная статья была послана для ознакомления и исправления возможных не точностей г.М.Морозову, в присланном ответном письме г.Морозов замечаний по поводу текста не сделал, но по адресу автора статьи выражался «плохими словами».

Что говорит не только о его недостаточном национально-париотическом но и скверном морально-нравственном воспитании.

Да, и чего ждать от человека который, когда это было выгодно, получил военно-политическое образование, где надо и не надо стучал себя «пяткой в грудь» и кричал: - Я, коммунист! А, на официальных мероприятиях во все горло зепал – «Слава КПСС». После развала СССР благополучно утопил свой партбилет в унитазе, и стал в одночасье демократом, начал поливать грязью великое прошлое великой страны, уподобляясь героини басни Крылова – плюгавой собачонке Моське, которая лаяла на Слона.