Морское пиратство, появилось одновременно с мореплаванием и морской торговлей, пиратством занимались все прибрежные племена, овладевшие основами мореплавания.

Пира́ты — это морские разбойники грабившие корабли всех стран и народов.

Военные суда всех стран были обязаны преследовать пиратские суда, а захваченных в плен пиратов судить вплоть до применения смертной казни.

Пиратство (от греч. «пейратес» – разбойник, пират)

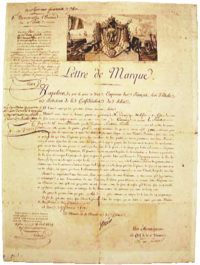

Помимо пиратов, осуществлявших морской разбой на свой страх и риск, которых могли при захвате повесить на рее, были еще каперы (от нем.- kаper), корсары (от фр.- corsaire), приватиры (от англ.- privateer), флибустьеры (от англ. freebooter- “вольный добытчик”) и др.

Но это были частные лица, любители приключений и наживы, захватывающие или грабившие на своем вооруженном судне торговые корабли неприятеля, а зачастую и нейтральных стран, имея на это разрешение или патент верховной власти государства, которому они нанялись служить.

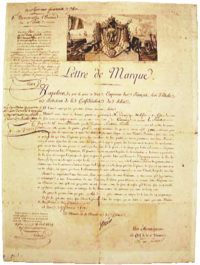

Патент на каперство выданный французскому

Патент на каперство выданный французскому

корсару Антонио Болло 27 февраля 1809 года

Но по существу все они осуществляли такой же морской разбой, как и пираты.

Государство не только выдавало каперам патент на ведение этого разбоя, но и брало с них залог для выплаты компенсаций жертвам незаконных каперских действий.

Формально каперы должны были соблюдать все обычаи морской войны и все захваченные суда (призы) доставлять в порты государства, выдавшего патент, где морской суд рассматривал правомерность захвата.

Но подобные процедуры в XVIII веке выполнялись крайне редко, и даже не из-за злой воли корсаров, а просто зачастую из-за сложности осуществления такой процедуры.

Исторически считается, что каперство прекратилось во второй половине 19 века, когда Парижская Морская декларация 16 апреля 1856 года объявило каперство уничтоженным.

К ней присоединились все государства за исключением Испании, США, Мексики, Боливии, Венесуэлы.

В “Военной энциклопедии», изданной в Петрограде в 1915 сказано:

«Пиратство – морской разбой, чинимый частными лицами, по частному почину и с корыстной целью, против чужой собственности».

В Большой советской энциклопедии (БСЭ) приведена более широкая формулировка пиратства:

«Пиратство-незаконный захват, ограбление или потопление торговых или иных гражданских судов, совершаемое в открытом море частновладельческими или государственными судами”.

Но в то же время историками отмечается, что искусству мореплавания пиратство оказало большие услуги.

Пираты были во многих случаях его пионерами, отваживаясь отправляться в такие моря, куда еще не решались идти торговые суда. В технике судостроения и особенно оснастки они также шли нередко впереди своего времени, т.к. успех рискованного ремесла зависел более всего от скорости хода и хорошего управления судами.

Греческие мифы порой просто обожествляют пиратов Средиземного моря, приписывая им высшую культуру, полезные изобретения, основания различных городов и колоний.

Исторически к пиратству приравнивается и нападение во время войны кораблей, подводных лодок и военных самолётов на торговые суда нейтральных стран.

Согласно писаным и неписаным морским законам военное или каперское судно, потопив торговый корабль, было обязано принять к себе на борт команду и пассажиров. Иначе судно объявлялось пиратским, а командир и его экипаж подлежали военному суду.

Но в начале XX века эта норма права стала практически анахронизмом – ни подводные лодки и надводные корабли практически никогда не спасали людей с потопленных кораблей

В Первую и Вторую мировые войны Англия и США считали пиратскими любые действия германских кораблей против торговых судов.

Но это не мешало самим американским подводникам топить, якобы по “ошибке” советские торговые суда – суда своих союзников во Второй мировой войне.

За период 1941 - 1945гг. американские подводные лодки, действуя в Японском море и Тихом океане, торпедировали и потопили 6 советских грузовых судов и 1 рыболовный траулер. При этом погибло 128 находившихся на борту в момент потопления советских граждан, в том числе 21 женщина и 3 детей.

В том числе был потоплен грузовой пароход “Трансбалт”, ставший последней жертвой Второй мировой войны среди судов Морфлота СССР. Это было самое большое судно советского транспортного флота, его дедвейт (грузоподъемность) 21400 т. длина 152м.

Об американских подводных пиратах, действовавших по принципу “топи их всех” («Sink’em all») было рассказано в статье “Морские пираты 20 века”, размещенной в моем блоге.

Все, что связано с морскими пиратами (каперами, корсарами) средневековья в книгах и кинофильмах овеяно ореолом романтики и таинственности. Многие из нас с самого детства зачитывались романами Стивенсона, Сабатини, Жюля Верна и др.

Мы улыбаемся при словах: “Пиастры, пиастры…! Билли Бонс, черная метка…!”

О пиратах снято громадное количество кинофильмов. Только у нас, начиная с 1937 года, было три экранизации романа Р. Стивенсона «Остров сокровищ”.

А кто не знает знаменитую песню Ю. Визбора на слова Г. Лепского и П. Когана:

“ … Надоело говорить и спорить….В флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса… Бьется по ветру веселый Роджер люди Флинта гимн морям поют….”, (капитан Джон Флинт, как мы помним - капитан пиратского корабля «Морж» из романа Стивенсона «Остров сокровищ»).

Да и сейчас идут по ТВ фильмы типа “Пираты Карибского моря” и др.

17 век- это золотой век пиратства.

Наибольшую известность приобрели английские “джентльмены удачи” и многие из них стали известными историческими фигурами: Эдвард Тич - капитан “Черная Борода”, Генри Морган-король пиратов, Стид Баннет и др..

Некоторые из них, как, например, ставший еще и знаменитым мореплавателем Френсис Дрейк, пользовался покровительством английской королевы Елизаветы I.

Королеве Елизавете очень понравился план Дрейка напасть на испанские колонии в Америке. Он получил государственное финансирование и даже личные деньги королевы на это мероприятие.

В результате пиратского грабежа английская казна получила громадную прибыль.

Ф. Дрейку присвоили звание контр-адмирала, он стал национальным героем, которому рукоплескала вся Англия. Вершиной же почестей стала состоявшаяся на борту «Золотой лани» - флагманского корабля Ф. Дрейка, торжественная церемония, когда Елизавета I, опустив меч на плечо коленопреклоненного Фрэнсиса Дрейка, возвела его в рыцарское достоинство.

Пират Генри Морган был назначен вице-губернатором Ямайки и главнокомандующим ее флота.

В конце 18 века несколько сотен судов, плавая под английским флагом, были заняты приватирством, а иначе узаконенным пиратством.

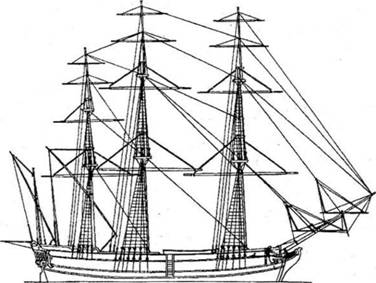

Копия галеона «Золотая лань» - флагманского корабля

Копия галеона «Золотая лань» - флагманского корабля

Ф. Дрейка в Бриксхэме ( Англия) Но у нас повелось считать, что морские пираты были где-то там далеко, в Англии, на Карибах, на Средиземноморье и т.д., точнее в далеком зарубежье, а России никогда морское пиратство было не свойственно.

Но «Военная энциклопедия» 1915 года, говоря в основном о зарубежных пиратах, все же упоминает и наших отечественных пиратов:

- «Турки не без основания обвиняли Россию в поощрении морского разбоя Донских и Днепровских казаков. Пиратство казаков было прекращено при Екатерине II».

Выходит, что и мы не были в отношении пиратства белыми и пушистыми, и в нашей истории наличествует морское и речное пиратство.

Заглянем тогда в нашу историю.

Первым российским морским пиратом (капером) был датчанин Карстен Роде, нанятый на эту службу царем Иваном Грозным (Иоанном IV).

Российскому государству был крайне необходим выход к Балтийскому морю. Ведь заморские купцы в то время вынуждены были добираться до Московии окружными путями - вокруг Скандинавии, в Баренцево море.

Понимая это, царь Иван Грозный, видимо, как утверждают историки и начал войну против Ливонского ордена. В 1558 году русские войска захватили Нарву, которая в скором времени превратилась в большой порт.

Теперь купцы могли везти свои товары более коротким путем, но и этот путь не был безопасным.

Польские и шведские пираты грабили купеческие корабли ничуть не реже, чем известные к тому времени карибские флибустьеры. А своего флота, чтобы защитить купеческие корабли у Ивана Грозного не было.

Для того чтобы защитить торговые суда, Иван Грозный решил сформировать свой собственный каперский флот.

И одним из первых, кто откликнулся на призыв царя, был профессиональный корсар Карстен Роде.

Он получил от Ивана Грозного “жалованную грамоту”- каперское свидетельство, датированное 30 марта 1570 годом.

В этой грамоте, которая сейчас хранится в архиве в Копенгагене, указывалось на необходимость защиты морской торговли от польских каперов, которые “разбойным обычаем корабли разбивают, товары грабят и из многих земель в наше государство торговым людям дорогу затворяют”.

Может быть, так выглядел

Может быть, так выглядел

Карстен Роде – первый русский капер Царскому каперу поначалу купили и оснастили пушками судно.

Он обязался передавать в казну каждый третий захваченный корабль. Но Карстен Роде преуспевал и достаточно быстро расширил свою флотилию, отобрав у своих соперников и врагов около 20 кораблей.

Экипажи кораблей пополнялись пушкарями Московского приказа и Архангельскими поморами.

Эскадра Роде, действовавшая в интересах русского царя, стала хозяином в Финском заливе.

Несмотря на то, что эскадра под его предводительством была достаточно сильной, в скором времени источник русской поддержки иссяк – Россия проиграла Ливонскую войну, и флот Роде был брошен на произвол судьбы.

Польский король Сигизмунд вынудил датского короля арестовать Роде за пиратство. Он был схвачен и помещен в замок.

Но через некоторое время Иван Грозный вспомнил о своем пирате и в 1576 году направил датскому королю послание, в котором говорилось:

- “Лет пять или более послали мы на море Карстена Роде на кораблях с воинскими людьми для разбойников, которые разбивали из Гданска на море наших гостей. И тот Карстен Роде на море тех разбойников громил, 22 корабля поймал, да и приехал в Борнхольму и тут его съехали свейского короля люди. И те корабли, которые он поймал, да и наши корабли у него поймали, а цена тем кораблям и товару пятьсот тысяч ефимков. И тот Карстен Роде, надеясь на наше с Фредериком соглашение, убежал от свейских людей в Копногов ( Копенгаген –sad39). И Фредерик король велел его поймав посадить в тюрьму. И мы этому весьма удивились”.

Так что еще царь Иван Грозный пытался “прорубить окно” в Европу. И как видим, “прорубил”, хотя может быть не окно, а всего лишь форточку, но с поражением России в Ливонской войне она быстро захлопнулась и также закончилась история первого пирата России.

Повторно Россия прибегла к услугам каперов при Петре I, во время Великой Северной войны.

Сенатским указом 1716 года поручику Ладыженскому и подпоручику Лауренсу Берлогену были выданы паспорта, чтобы им «каперить» шведские суда на шнявах «Наталье» и «Диане».

Этим же указом определен порядок раздела призов, причем значительный процент - 62 % определен в пользу казны.

В 17 веке на юге Российского государства пиратство приобрело совсем другой оттенок – казачий.

На Руси казаками стали звать людей без определённых занятий и местожительства, «вольных», гулящих.

Хотя слово «казак» впервые зарегистрировано в конце XIV века на севере Руси, всё же первоначальной родиной казачества историки считают южные степные окраины Московской Руси и Украины, смежные с водными пространствами Волги, Днепра, Дона, Урала, Каспийского, Азовского и Чёрного морей.

В южные пределы России интенсивно стекались беглые крепостные, военные дезертиры и спасавшиеся от правосудия преступники. Они примыкали к казакам или создавали свои отряды, которые долгое время наводили настоящий ужас на купеческие суда в Черном и Каспийском морях.

Со стороны России, Турции, Крымского ханства, Персии и предпринималось множество попыток обуздания этого пиратства - “воровской казачьей вольницы”, но они были мало успешны.

В устьях рек возводились крепости Кара-Кермен (ныне Очаков), Азов, Астрахань и др., реки преграждали толстыми цепями, создавали береговую охрану, устраивали показательные казни пойманных “джентльменов удачи”, но пиратство продолжалось.

Казаки научились обходить создаваемые им преграды, применяя волок для своих небольших судов - “чаек”, города- крепости обходили по мелким протокам и пр.

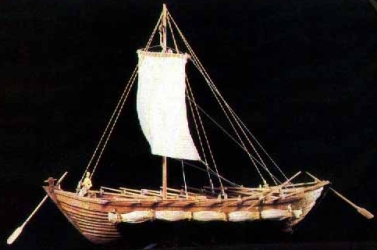

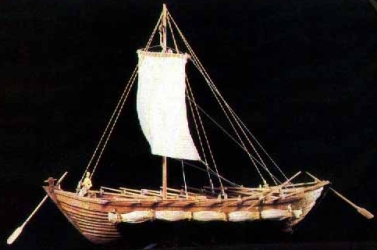

Казацкая “чайка”

Казацкая “чайка”

Французский инженер Боплан, побывавший у запорожцев, так описал эти чайки:

- «Основой служит ивовый или липовый челн длиной в 45 футов (13,7 м), на него набивают из досок борты так, что получается лодка в 60 футов (18,3 м) длины, 10–12 футов (3–3,7 м) ширины и такой же глубины.

Кругом челн окружается валиком из плотно и крепко привязанных пучков камыша. Затем устраивают два руля, сзади и спереди, ставят мачту для паруса и с каждой стороны по 10–12 весел. Палубы в лодке нет, и при волнении она вся наполняется водой, но упомянутый камышовый валик не дает ей тонуть.

Таких лодок в течение двух-трех недель 5–6 тысяч казаков могут изготовить от 80 до 100.

В каждую лодку садится 50–70 человек. На бортах лодки укрепляются 4–6 небольших пушек. В каждой лодке квадрант (для определения направления пути). В бочках провиант – сухари, пшено, мука.

Снарядившись таким образом, плывут по Днепру; впереди атаман с флагом на мачте. Лодки идут так тесно, что почти касаются одна другой.

В устье Днепра обыкновенно держат свои галеры турки, чтобы не пропустить казаков, но последние выбирают темную ночь во время новолуния и прокрадываются через камышовые заросли.

Если турки заметят их, начинается переполох по всем землям, до самого Константинополя; султан рассылает гонцов по прибрежным местностям, предостерегая население, но это помогает мало, так как через 36–40 часов казаки оказываются уже в Анатолии (на малоазиатском побережье).

Пристав к берегу, нападают на города, завоевывают их, грабят, жгут, удаляясь от берега на целую милю, и с добычей возвращаются домой.

Если случится им встретить галеры или другие корабли, они поступают так:

Чайки их поднимаются над водой только на 2,5 фута (0,75 м), поэтому они всегда раньше замечают корабль противников, чем те заметят их…

Неприятели видят, как их внезапно окружают 80–100 лодок, казаки быстро наполняют и захватывают корабль. Завладев им, они забирают деньги и вещи, также пушки и все, что не боится воды, а сами корабли вместе с людьми топят».

А вот что писал доминиканский аббат Эмиллио Аскони, побывавший в 1634 году в Крыму:

- “ До 30, 40 и 50-ти челнов спускаются ежегодно в море и в битвах причиняют столь жестокий вред, что берега Черного моря стали совсем необитаемы, за исключением нескольких мест, защищенных крепостями.

На море ни один корабль как бы он не был велик и хорошо вооружен, не находится в безопасности, если к несчастью он встретится с чайками, особенно в тихую погоду. Казаки так отважны, что не только при равных силах, но и двадцатью чайками не боятся тридцати галер падишаха”.

Вот только некоторые примеры из этих пиратских набегов:

-Летом 1614 г. до двух тысяч запорожских казаков предприняли поход на Черное море и двинулись к берегам Малой Азии (Анатолии), к Синопу, где разрушили замок, перерезали гарнизон, разграбили арсенал, сожгли несколько мечетей, домов и стоявшие у пристани суда, вырезали множество мусульман, освободили всех невольников-христиан и ушли из города;

- В мае 1616 г. в море вышли свыше двух тысяч запорожцев и донцов.

В Днепро-Бугском лимане они напали на эскадру Али-паши. Турки были разбиты, а пятнадцать галер стали добычей казаков;

- В 1623 голу донской атаман Исай Мартемъянов возглавил поход на побережье Крыма и Турции. 30 донских стругов, с более чем 1000 донских казаков разорили побережье Крыма и Тамани;

- Весной 1622 г. отряд запорожцев вместе с донцами двинулись на стругах вниз по Дону. В устье Дона казаки атаковали турецкий караван и захватили три судна. Затем казаки пограбили татар в районе Балыклеи (Балаклавы), “погуляли” у Трапезунда и, не дойдя 40 километров до Стамбула, повернули назад. На обратном пути их перехватила турецкая эскадра из 16 галер. В бою погибло 400 казаков, а остальные благополучно вернулись на Дон;

- В июне 1624 г. около 150 чаек опять прорвались в Черное море, через три недели казацкие чайки вошли в Босфор и двинулись к Константинополю. Турки железной цепью, сделанной еще византийцами, заперли залив Золотой Рог. Казаки сожгли несколько турецких поселений, а затем уплыли обратно;

- В 1625 году 15 тысяч донских и запорожских казаков на 300 чайках из Азовского моря вышли в Черное море и двинулись к Синопу. Каждая чайка несла по 3–4 фальконета. С ними в сражение вступили 43 турецкие галеры под командованием Редшида-паши. Вначале казаки брали верх, но затем потерпели неудачу.

Было потоплено 270 чаек, а 780 казаков попало в плен. Часть из них была казнена, а часть отправлена навечно на галеры;

- В 1628 г. донские казаки захватили Балаклаву, затем поднялись в горы и напали на город Карасубазар. Крымский хан написал донос в Москву:

- «Казаки их крымские улусы повоевали и деревни пожгли и лутчей город Карасубазар (ныне Белогорск – sad39 ) выжгли, и ныне-де казаки стоять в крымских улусах и шкоды людям их чинят»;

- В 1631 г. полторы тысячи донцов и запорожцев высадились в Крыму в Ахтиарской бухте, будущем Севастополе, и двинулись вглубь полуострова. В Херсонесе они устроили свою базу, из которой совершали набеги и опустошали окрестности. Но затем ушли назад, разграбив на прощание Инкерман;

- В марте 1637 г. четыре тысячи запорожцев пришли на Дон. К ним присоединилось три тысячи донцов, и они вместе двинулись к Азову. Часть казаков плыла на стругах, а конница шла берегом. 24 апреля казаки осадили Азов. Донцы и запорожцы пошли на штурм.

Азов был взят. Все мусульмане, включая мирных жителей, перебиты, русские невольники освобождены, а греки, жившие в Азове, отпущены.

В Азове казаки захватили 200 турецких орудий. Донские казаки остались в Азове, а запорожцы с добычей удалились в Сечь.

Донцы предложили Московии занять крепость правительственными войсками. Собирался даже по этому вопросу Земский собор, но разным причинам царь Михаил Федорович отказался принять Азов от казаков.

Тогда донцы, разрушив крепость и город до основания, ушли на Дон.

Только в 1702 году вновь крепость Азов у турок взял Петр I;

- В 1638 году совместный поход 1700 запорожских и донских казаков на 153 чайках в Черное море закончился их поражением от турецкого флота капудан-паши Раджаба.

Походы запорожских и донских казаков за добычей происходили почти каждый год.

Пиратство запорожских казаков было прекращено только при Екатерине II.

3 августа 1775 года императрица Екатерина II подписала манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии»

Пиратство на Волге и Каспийском море связано и с именем казачьего атамана Ермака, будущего покорителя Сибири, и который, также как Ф. Дрейк в Англии, стал национальным героем России.

Летопись «Краткое описание о земле Сибирской» сообщает о том, что казаки разгромили на Волге царские суда и ограбили послов кизилбашских, то есть персидских, после чего царь Иван Грозный послал против них воевод.

Многие казаки были повешены, а другие «аки волки разбегошася», 500 из них «побегоша» вверх по Волге, «в них же старейшина атаман Ермак».

Пик русского пиратства на Волге и Каспийском море приходится на эпоху, получившую в истории название «разинщины», то есть на 60-70 годы XVІІ века, когда казачьей вольницей были потрясены основы Русского и Персидского государств.

В 1667 году ватага донских казаков во главе с атаманом Стенькой Разиным пошла «гулять на сине море», чтобы добыть себе «казны, сколько надобно».

На Волге, недалеко от Царицына, разинцы громили и грабили караваны торговых судов с товарами, принадлежавшими богатым русским купцам, патриарху русской православной церкви и даже самому царю. Многочисленная охрана караванов и те, кто пытались оказать сопротивление, были порублены и повешены.

У берегов Азербайджана в 1669 году произошло морское сражение казаков Разина с персидским флотом Менеды-хана. Из 50 иранских кораблей спаслось лишь три. В плену у Разина оказались сын и дочь командующего персидским флотом.

По масштабам действий в Персии Стенька Разин явно превосходит своих современников- английских пиратов Генри Моргана……,

Вот как пишет писатель А.Н. Сахаров о разинцах :

«Грозой шли казаки по взморью, врывались в селения, рассыпались с гиканьем и свистом по домам, рубили саблями, били кистенями шаховых солдат, тащили из домов персиянок за длинные черные волосы, хватали ковры, оружие, посуду, ткани, подталкивали пиками к стругам пленных мужчин, на ходу обряжались в дорогие халаты, увешивали шею золотыми и жемчужными ожерельями, напяливали на загрубевшие, не гнувшиеся от долгой гребли пальцы дорогие перстни”.

В персидском походе - классическом случае морского пиратства разинцы взяли богатую добычу и, разодетые в парчу и шёлк (даже паруса и канаты на их стругах были шёлковые), появились в Астрахани, где «били челом» царю.

“…Казаки шли по улицам города под восторженные крики жителей. Все они с ног до головы были увешаны золотыми и серебряными украшениями, на пальцах сверкали перстни с драгоценными камнями, такие же бесценные камни украшали шашки, на шеях болтались тяжелые золотые цепи, за поясами торчали пистолеты с золотой насечкой, и на боках висели сабли стоимостью в целое состояние.

Десять дней жили казаки в Астрахани. Сам Стенька ходил по улицам и бросал в народ золотые монеты”.

Разин сдал воеводам свой бунчук - знак власти, вернул несколько стругов, часть пленных, пушек и знамена, за что из Москвы подоспела «милостивая царская грамота».

Но как мы знаем, Степан Разин и не подумал стать послушным подданным царю…

Как считают историки, он уверился, что раз сам царь с ним считается, прислав свою “милостивую грамоту”, а князья-воеводы его боятся, то он сможет повсюду теперь поднять казаков и крестьян по всей стране.

4 сентября 1669 г. струги Разина отправились вверх по Волге, что было началом войны с Московией - крестьянская война Степана Разина.

Он решил вести свое войско на Москву не “за зипунами”, а за шапкой Мономаха.

Но не по Стеньке оказалась шапка…., если немного изменить старинную русскую пословицу - “не по Сеньке шапка”.

6 июня 1671года на Красной площади Степан Разин встретил свою лютую казнь: его четвертовали, а части тела растыкали на кольях на замоскворецком так называемом Болоте.

А легенды, сказания и песни о знаменитом бунтаре – Степане Разине остались навечно у русского народа.

В.И. Суриков: "Степан Разин".

В.И. Суриков: "Степан Разин".

В июле 1762 г. вступила на престол Екатерина II.

Наша мудрая правительница понимала, что ей рано или поздно придется воевать с Турцией. Готовясь к войне с османами, она обратила свой взор на Средиземное море, чтобы иметь возможность и оттуда нанести удар по Турции.

До Екатерины II русские суда – как военные, так и торговые – не были в Средиземном море.

И вот в 1763 г. тульский купец Владимиров ни с того ни с сего организует акционерную компанию с капиталом в 90 тыс. рублей для торговли со странами Средиземноморья.

А сама Екатерина вступает в число акционеров компании и дает ей 10 тыс. рублей.

4 июня 1764-го был спущен на воду 34-х пушечный фрегат, получивший имя "Надежда Благополучия",

В "Ведомости о кораблях и других судах" Балтийского флота, датированной 26 августа 1764 года, про этот фрегат сказано:

"…Оный построен для коммерции в Медитерранском море…" (Средиземном море –sad39).

На нем была военная команда, командиром назначен "флота капитан Плещеев",

Фрегату, с грузом железа, полотна, канатов и пр. было приказано идти под торговым флагом, что особо оговаривалось в инструкции, данной от Адмиралтейской коллегии капитану Ф.С. Плещееву.

В декабре 1764 г. «Надежда Благополучия» прибыла в Ливорно. Товары были выгружены, а взамен принят груз сандалового дерева, свинца и макарон.

12 сентября 1765 г. фрегат благополучно вернулся в Кронштадт.

Таким образом, разведка Средиземноморья была произведена!

Что это действительно была разведка, свидетельствует тот факт, что многие офицеры, принимавшие участие в плавании "Надежды Благополучия", в 1768–1769 были назначены на корабли эскадр Г.А. Спиридова, Дж. Эльфинстона, В.Я. Чичагова, вскоре отправившиеся в Средиземное море, и составившие Архипелагскую экспедицию.

Опыт средиземноморского похода фрегата был учтён и при подготовке кораблей флота к переходу в Архипелаг.

Например, с приходом «Надежды Благополучия» в Кронштадт выяснилось, что подводная часть наружной обшивки фрегата из досок дюймовой толщины была источена червями, и ее целиком пришлось сменить. Следовало учесть это на будущее, что и сделали, когда началась подготовка Архипелагской экспедиции.

Капитан Плещеев с 14 января по 17 февраля 1769 года в связи подготовкой экспедиции выполнял обязанности цейхмейстера (начальник артиллерии флота и приравнивался к контр-адмиралу).

Затем он был назначен флаг-капитаном на флагманский корабль адмирала Спиридова "Св. Евстафий"16, но погиб при взрыве корабля в Хиосском сражении 24 июня 1770 года.

25 сентября 1768 г. турецкий султан Мустафа III повелел заключить русского посла Алексея Обрескова в Семибашенный замок и объявить России войну. Причем войну не обычную, а священную.

Екатерина всячески оттягивала войну, и в 1765–1768 гг. пошла на ряд уступок султану. Однако узнав об объявлении войны, императрица пришла в ярость.

Из письма Екатерины к послу в Англии графу И.Г. Чернышеву:

«Туркам с французами заблагорассудилось разбудить кота, который спал; я сей кот, который им обещает дать себя знать, дабы память нескоро исчезла. Я нахожу, что мы освободились от большой тяжести, давящей воображение, когда развязались с мирным договором; надобно было тысячи задабриваний, сделок и пустых глупостей, чтобы не давать туркам кричать. Теперь я развязана, могу делать все, что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства немаленькие».

Екатерина решает послать эскадру в Средиземное море, чтобы нанести оттуда удар по туркам.

Этот план был очень рискованным и выглядел полнейшей авантюрой.

Турция просто не могла представить, что русские военные корабли могут оказаться в Средиземном море.

Как действовать в Восточном Средиземноморье русскому флоту, которому нет места базирования, ремонта, где брать продовольствие, лечить раненых и больных и пр?!

На что же надеялась Екатерина в этой непростой обстановке, посылая туда эскадру?

На ненависть покоренных Турцией народов, прежде всего Греции, томившихся под турецким игом с XV века к их поработителю, т.е на повстанцев, борцов за свободу и что они присоединяться к России в борьбе с турками..

С началом войны Екатерина обратилась к балканским христианам с призывами к восстанию.

19 января 1769 г. был обнародован «Манифест к славянским народам Балканского полуострова».

Там говорилось:

«Порта Оттоманская по обыкновенной злобе ко Православной Церкви нашей, видя старания, употребляемыя за веру и закон наш, который мы тщилися в Польше привести в утвержденныя трактатами древния его преимущества, кои по временам насильно у него похищены были, дыша мщением, презрев все права народныя и самую истину, за то только одно, по свойственному ей вероломству, разруша заключенный с нашею империею вечный мир, начала несправедливейшую, ибо безо всякой законной причины, противу нас войну, и тем убедила и нас ныне употребить дарованное нам от Бога оружие…

Мы по ревности ко православному нашему христианскому закону и по сожалению к страждущим в турецком порабощении единоверным нам народам, обитающим в помянутых выше сего областях, увещеваем всех их вообще и каждый особенно, полезными для них обстоятельствами настоящей войны воспользоваться ко свержению ига и ко приведению себя по-прежнему в независимость, ополчась где и когда будет удобно, против общего всего христианства врага, и стараясь возможный вред ему причинять».

Греческие повстанцы действовали не только на суше. Если на материковой части Греции турецким властям еще удавалось контролировать большую часть территории, то на островах дело обстояло совсем иначе.

Жители многих греческих островов еще в XVI веке начали промышлять пиратством, создав на островах Эгейского моря десятки больших и малых баз.

Средиземноморье к приходу туда кораблей русской эскадры, кишело морскими пиратами - греками, албанцами, мальтийцами и др.

Пиратские греческие суда, называемые траттами, скрывались в каждой бухте. Они были длинные и узкие, наподобие каноэ, на каждой 10, 20 или даже 30 человек, вооруженных мушкетом и пистолетом, гребли с большой быстротой, и превращали в свою законную добычу любой корабль, не способный к защите.

Подавляющее большинство населения островов составляли православные.

В состав русской эскадры, посланной Екатериной в Восточное Средиземноморье, вошли семь кораблей: «Европа», «Святослав», «Святой Евстафий Плакида», «Три Иерарха», «Святой Иануарий», «Северный Орел» и «Три Святителя

Кроме того, в составе эскадры были:

фрегат «Надежда Благополучия», 10-пушечный бомбардирский корабль «Гром»,

четыре 22-пушечных пинка (двух - или трёхмачтовое парусное судно с косыми латинскими или прямыми парусами): «Соломбала», «Лапоминк», «Сатурн» и «Венера», а также два пакетбота ( почтовое судно) – «Летучий» и «Почталион».

Эскадра получила название «обшивная», поскольку корпуса всех ее судов были обшиты снаружи дополнительным рядом дубовых досок с прокладкой из овечьей шерсти, чтобы подводную часть не источил морской червь, как это произошло с «Надеждой Благополучия».

Артиллерия эскадры состояла из 640 пушек. Помимо экипажа кораблей - 3011 человек, на судах находились десантные войска – 8 рот Кексгольмского пехотного полка и 2 роты артиллеристов, мастеровые для ремонта кораблей и артиллерии, в общей сложности -5582 человека.

26 июля 1769 года эскадра под командованием вице-адмирала Спиридова ушла в плавание.

Граф Алексей Орлов назначался главнокомандующим всеми русскими вооруженными силами (десантными войсками и флотом) на Средиземном море.

Вот инструкция, данная Екатериной II русским адмиралам, как вести себя со средиземноморскими пиратами:

«Что же касается до африканских в Средиземном море корсаров, выходящих из Туниса, Алжира и других мест, то хотя и считаются они в турецком подданстве, однако же тем не меньше оставляйте их на пути в покое, и если только они сами вам пакостей делать не станут, и если опять не случится вам застать их в нападении на какое-либо христианское судно, ибо тут, не разбирая нации, которой бы оно ни было, имеете вы их бить и христиан от плена освобождать, дозволяя и в прочем всем христианским судам протекцию нашу, поколику они ею от вас на проходе пользоваться могут».

. 9 октября 1769 г. из Кронштадта вышла 2-я Архипелагская эскадра под командованием контр-адмирала Д. Эльфинстона.

В ее состав входили 66-пушечные корабли «Не тронь меня», «Саратов» и «Тверь», 32-пушечные фрегаты «Надежда» и «Африка», а также три транспорта.

8 февраля 1770 г. в греческий порт Витулло, на полуострове Майна прибыла эскадра Спиридова. Жители этого полуострова никогда не признавали над собой власти турок.

К 11 июня 1770 года все русских корабли Архипелагской эскадры сосредоточились у острова Милос.

Командование флотом принял на себя граф Алексей Орлов, подняв кайзер-флаг на корабле «Три Иерарха».

А дальше, как мы знаем, произошел разгром турецкого флота.

Знаменитое Чесменское сражение 5-7 июля 1770 года!

Слава Русского флота!

7 июля является Днем воинской славы России - Днём победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.

В исторической литературе очень подробно всегда освещались события похода Архипелагской эскадры в Средиземное море и Чесменское сражение, а дальнейшие события как-то скромно умалчивались.

Но ведь и после разгрома турецкого флота русская эскадра продолжала оставаться в Средиземном море четыре года.

А что же делал русский флот в Архипелаге эти четыре года?

Чтобы ответить на этот вопрос обращусь к книге А. Широкорада “Русские корсары”.

После Чесменского сражения была попытка прорыва русского флота в Проливы, но она не увенчалась успехом.

Надвигалась зима – холода и шторма. О захвате какого-либо порта на материковой Греции нечего было и думать. Надо было позаботиться о базировании флота.

Главной базой русского флота был выбран остров Парос, из гряды Кикладских островов в южной части Эгейского моря.

Только греческие пираты знали секрет входа в бухту этого острова, прегражденного большим подводным рифом и старой затопленной насыпью. Между двумя соседними островами – Парос и Антипарос – пираты умудрились построить подводную стену с несколькими узкими проходами, также державшимися ими в строжайшей тайне.

К началу декабря 1770 года там собрались почти все суда Архипелагской эскадры.

К началу 1771 года уже 27 населенных островов Эгейского моря были заняты русскими и греками, которые добровольно перешли на их сторону, причем население островов обращалось к командованию эскадры с просьбой принять их в подданство Екатерине II.

Как пишет А. Широкорад - “ фактически в Эгейском море, вокруг острова Парос, образовалась своеобразная “губерния” Российской империи”.

Турецких властей на острове не было, и греки радостно приветствовали наши корабли. Русские моряки использовали обе бухты острова – Аузу и Трио, где были оборудованы стоянки кораблей.

Но столицей «губернии» стал город Ауза, построенный русскими на левом берегу одноименной бухты.

Вскоре на Средиземное море с Балтики прибыло пополнение.

15 июля 1770 г. из Ревеля вышла 3-я Архипелагская эскадра в составе новых 66-пушечных кораблей «Всеволод» и «Св. Георгий Победоносец», а также нового 54-пушечного корабля «Азия».

Эскадра конвоировала зафрахтованные британские суда, которые везли в Архипелаг оружие и провиант.

Кроме того, на борту этих судов было 523 гвардейца Преображенского полка и 2167 человек пехоты других полков.

Командовал эскадрой контр-адмирал Иван Николаевич Арф, приглашенный Екатериной II в 1770 г. из королевского датского флота. Вместе с ним на корабли эскадры было принято несколько десятков датских офицеров и матросов.

С января 1771 г. русский флот начал пользоваться еще одной базой на острове Миконо (сейчас- Миконос), расположенном примерно в 35 км к северо-востоку от Пароса.

16 января 1771 года туда прибыл фрегат «Надежда Благополучия», а 21 января – корабли «Азия» и «Победоносец».

С этого времени остров Миконо стал вторым по значению пунктом базирования русского флота в Архипелаге после Пароса.

Надо было обеспечивать флот численностью до 50 вымпелов и несколько пехотных полков.

Остров Имбо находится всего в 17 милях от Дарданелл, и там располагалась передовая база русского флота.

В Екатерининской бухте стояли корабли и суда, блокировавшие Дарданеллы.

На Имбо проживало 3 тысячи греков под управлением епископа, они-то и поставляли лес русским. На острове Тассо было 4 тысячи православных греков, ими также управлял епископ.

И на других островах епископы, как православные, так и католики, охотно сотрудничали с русскими властями и исполняли как бы роль городничих в “островной губернии”.

На острове Наксия в 4 милях к востоку от Пароса, жило 6 тысяч греков, как православных, так и католиков, и у каждой общины был свой епископ. С Наксии русские получали хлеб, вино, дровяной лес и хлопчатобумажную ткань.

Русские власти учредили на острове греческую гимназию, где учились не только наксийцы, но и жители других островов.

В 1775 г. при эвакуации «губернии» все учащиеся гимназии (с их согласия) были вывезены в Петербург.

Многие из них позже заняли важные государственные посты в России.

Но сама «губерния» не могла обеспечить все нужды флота и сухопутных войск. Оружие, обмундирование и продовольствие везли морем из России и Англии, но это выходило крайне дорого.

Все, что желали русские, охотно продавали мальтийцы и жители вольного города Ливорно, но это было также накладно.

Поэтому основным источником снабжения «губернии» стало корсарство!

Вот почему и обратил внимание граф Алексей Орлов на греческих пиратов и контрабандистов Восточного Средиземноморья, бросив клич, суть которого была весьма проста: “Присоединяйтесь к нам, будем вместе бить турка!”

С приходом Архипелагской эскадры к берегам Мореи (средневековое название полуострова Пелопоннес) в море вышли десятки греческих пиратских судов.

Вообще в XVIII веке в Восточном Средиземноморье, которое турки называли Белым морем, пиратов считали достойными людьми, занимающимися полузаконным промыслом.

Общее число пиратских, или корсарских, судов, действовавших в 1770–1774 гг., было не менее 500.

Среди них были несколько судов, купленных Россией. Их владельцы, как правило, принимались на русскую службу, им присваивались офицерские чины, а вольнонаемная команда из греков, албанцев, славян и т.д. вроде бы тоже состояла на русской службе и получала жалованье. Эти суда поднимали Андреевский флаг.

О таких судах говорят как о «добровольно присоединившиеся к Архипелагской эскадре»;

Были также каперские суда, которые считали себя российскими каперами и по мере необходимости поднимали Андреевский флаг. Периодически командование русской эскадры снабжало такие суда деньгами, оружием и продовольствием;

Но были и суда, не подчинявшиеся русским властям, но при необходимости они поднимали Андреевский флаг.

Понятно, что русское командование старалось не афишировать действия греческих корсаров, и в служебных документах они упоминались крайне редко.

Поэтому в истории остались названия лишь самых больших корсарских кораблей.

В служебной переписке русские моряки и дипломаты во времена Екатерины Великой использовали все три термина – каперы, корсары и приватеры, подразумевая одно и то же.

Как говорилось выше, по законам XVIII века государство не только выдавало каперам патент на ведение боевых действий, но и брало с них залог для выплаты компенсаций жертвам незаконных каперских действий.

Екатерина II установила сумму залога для каперов в 20 тыс. рублей.

Вот несколько судов, купленных Россией в Архипелаге в конце 1770 года-это фрегаты: «Григорий»,«Парос», «Победа», «Федор».

Фрегат «Святой Николай» под командованием грека А.И. Поликути присоединился к русской эскадре в 1770 году.

Граф А.Орлов формально купил судно, и оно стало числиться 26-пушечным фрегатом. Поликути получил чин лейтенанта русского флота, а его команда стала матросами русского флота.

21 февраля 1770 г. на «Св. Николае» был поднят Андреевский флаг.

Фрегат «Святой Павел» был куплен Россией в 1770 г. Командиром стал грек Алексиано Панаиоти.

На русскую службу он поступил еще в 1769 г. и участвовал в Чесменском сражении на корабле «Ростислав». За это его произвели в лейтенанты русского флота и назначили командиром фрегата «Св. Павел».

Панаиоти потопил два турецких фрегата и много мелких судов.

В 1776 году Алексиано Панаиоти стал командиром 66-пушечного корабля «Святой Александр Невский» на Балтике. В 1783 г. он был произведен в капитаны 1 ранга и отправлен на Черное море, умер в 1787 г. уже в чине контр- адмирала.

В начале 1771 г. сербу мичману Войновичу, который прибыл в Архипелаг с эскадрой контр-адмирала Арфа, поручили командовать корсарской полакрой (небольшое парусное судно, распространенное в то время на Средиземноморье) «Ауза».

Надо отметить, что она даже не входила в списки судов Российского флота.

В конце 1771 г. Войнович стал командиром 16-пушечного фрегата «Слава», купленного Россией в Архипелаге в 1770 г.

В следующем году его производят в капитаны 1 ранга и отправляют на Черное море, где с 1785 г. он командует Севастопольской корабельной эскадрой. В 1787 г. Екатерина произвела Войновича в контр-адмиралы.

Еще одним русским адмиралом стал греческий корсар Антон Алексиано.

Он поступил на русскую службу в 1770 г.

В 1772 г. мичман А. Алексиано назначается командиром купленного в Архипелаге 22-пушечного фрегата «Констанция», на котором он плавал до конца войны.

В ходе второй Русско-турецкой войны он командовал 40-пушечным фрегатом «Св. Иероним» на Черном море. Скончался Антон Алексиано в Севастополе в чине вице-адмирала.

Корсарами, делавшие карьеру в русском флоте, были не только греки.

Вот, к примеру, «мальтийский кавалер» граф Мазини в начале 1770 г. на собственные деньги купил фрегат и пиратствовал в Восточном Средиземноморье.

4 декабря 1772 г. Екатерина II пожаловала графа в контр-адмиралы.

Вот четыре корсара, ставшие впоследствии русскими адмиралами.

В 1770 г. грек Варвакис, промышлявший пиратством, вместе со своей 20-пушечной полакрой присоединился к эскадре Алексея Орлова.

Екатерина присвоила ему звание поручика. После окончания войны Варвакис продолжал пиратствовать в Эгейском море. Туркам каким-то образом удалось его схватить и заключить в Семибашенный замок.

Варвакиса ждала казнь, но его спас русский посол в Стамбуле.

По прибытии в Россию Варвакис был принят императрицей, от которой получил тысячу червонцев и право беспошлинной торговли на 10 лет.

(О его судьбе снят фильм «Пираты Эгейского моря»).

К маю 1771 года на службе в русском флоте насчитывалось уже 2659 уроженцев Балканского полуострова.

Греческие корсары, действовавшие в Архипелаге, делились с русским командованием не только добычей, но и захваченными кораблями.

По просьбе Орлова самые большие и быстроходные захваченные турецкие суда доставлялись в Аузу, где их переделывали во фрегаты.

В 1770–1772 гг. в строй русских эскадр таким способом были введены фрегаты: «Архипелаг», «Делос», «Зея», «Мило», «Накция», «Тино», «Андро», «Миконо», «Минерва» и «Санторин», захваченные корсарами.

19 мая 1772 г. Россия и Турция заключили перемирие. которое действовало в Архипелаге с 20 июля 1972 года.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которым завершилась русско-турецкая война 1768-1774 года был заключен только через два года - 10 (21 по новому стилю) июля 1774 года.

Но и во время перемирия русский флот в Восточном Средиземноморье действовал очень активно, а уж греческие пираты открыли настоящую пиратскую войну против турецкого торгового и военного фотов.

Алексей Орлов потребовал от командиров русских судов и корсаров пресечь снабжение Константинополя продовольствием, как на турецких, так и на французских судах.

Он приказал разослать по средиземноморским портам Европы свой манифест, в котором предостерегал нейтральные нации от доставки туркам провианта.

Для блокирования Дарданелл А. Орлов отправил туда эскадру адмирала С.К. Грейга, в составе 10 кораблей: «Победа», «Три Святителя», «Всеволод»; фрегаты «Надежда», «Африка», «Победа», «Парос», «Григорий», «Констанция» и бомбардирский корабль «Молния».

Продолжались корсарские действия. Вот только некоторые примеры:

- 22 октября 1772 г. четыре корсарских фрегата под Андреевским флагом в сопровождении русского бомбардирского корабля «Молния» напали на крепость Чесму. Был высажен десант в 530 человек. Но взять крепость не удалось, и ограничившийся разграблением окрестностей десант был принят на суда отряда;

-9 сентября 1772 г. Панаиоти Алексиано на фрегате «Святой Павел» подошел к острову Станчио и высадил десант, овладели небольшой турецкой крепостью Кеффано, где было взято 11 пушек. За это Екатерина II наградила Алексиано орденом Св. Георгия 4-й степени.

Но с заключением Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 году кампания в Архипелаге закончилась…

Турки не разрешили русскому флоту идти на родину самым коротким путем – через Проливы в черноморские порты.

По условиям мирного договора все военные суда должны были идти обратно на Балтику вокруг Европы.

Проход русским военным кораблям через проливы договором был не разрешен.

Подлежала эвакуации и русская «губерния»!

Жители более двадцати греческих островов приняли русское подданство, на стороне России воевали многие тысячи греков, албанцев, и других народов.

В первые два-три года войны Екатерина ставила перед дипломатами цель: добиться на мирных переговорах закрепления «губернии» за Россией.

Но, к сожалению этого не удалось добиться.

Россия попыталась исправить ситуацию с союзниками различными полумерами.

Во-первых, предоставили возможность желающим переселиться в Россию.

Во-вторых, в статьях Кючук-Кайнарджийского мира содержалось обязательство султана не мстить союзникам русских из числа османских подданных.

В марте 1775 года из Аузы ушел на Балтику последний русский корабль- фрегат “Надежда”.

Но по Кючук-Кайнарджийскому миру Россия впервые получила возможность проводить свои торговые суда через Проливы.

В 11-й статье этого договора было записано:

«Для выгодности и пользы обеих империй имеет быть вольное и беспрепятственное плавание купеческим кораблям, принадлежащим двум контрактующим державам, во всех морях, их земли омывающих, и Блистательная Порта позволяет таковым точно купеческим российским кораблям, каковые другие государства в торгах в ее гаванях и везде употребляют, свободный проход из Черного моря в Белое ( Эгейское-sad39) , а из Белого в Черное, так, как и приставать ко всем гаваням и пристаням на берегах морей и в проездах, или каналах, оные моря соединяющих, находящимся».

Этим и решили воспользоваться, и отправили ряд корсарских судов под торговым флагом через Проливы на Черное море.

Решалось сразу две проблемы: доставка на Черное море судов, которые можно было использовать в военных целях, и доставка на новое место жительства тысяч греков и албанцев.

С марта по май 1775 г. под торговым флагом России через Проливы прошли фрегаты «Архипелаг», «Тино», «Победа», «Св. Николай» и «Слава», полаки «Патмос», «Св. Екатерина» и др.

Более мелкие суда с греками приходили в Константинополь под видом каботажных судов, а затем шли в Черное море.

Екатерина II принимая «во внимание к приверженности греков и албанцев к России и оказанных услуг» указом от 28 марта 1775 г. на имя графа Орлова-Чесменского – инициатора принятия греков и албанцев на службу – повелела изыскать меры для поселения новых переселенцев, отведя им земли возле перешедших к России крепостей Керчи и Еникале.

Императрица утвердила проект об учреждении особого Греческого пехотного полка со штатным составом в 1762 человека.

Полк состоял из 12 рот, или экатонтархий, которым предполагалось дать исторические названия: Афинская, Спартанская, Фивская, Коринфская, Фессалийская, Македонская, Микенская, Сикионская, Ахайская, Ионическая, Эпирская и Кефалонийская.

Вот так и начали свое расселение по России греки.

После ухода русских столица «губернии» порт Ауза, да и весь остров Парос быстро пришли в первоначальное состояние.

И постепенно было забыто о происходивших там событиях.

В 1922 г. русские моряки из Бизертской эскадры, оказавшись случайно на острове, не смогли обнаружить никаких следов пребывания там русских в 1770–1775 гг.

Сейчас Парос- известный греческий курорт, посещаемый и россиянами.

Вот в этих бухтах острова Парос стояли когда-то русские корабли Архипелагской эскадры.

Вот в этих бухтах острова Парос стояли когда-то русские корабли Архипелагской эскадры.

19 июля 1787 г. у Кинбурской косы турецкая эскадра без объявления войны атаковала фрегат «Скорый» и бот «Битюг».

Началась новая Русско-турецкая война.

К началу войны русский флот на Черном море состоял из пяти кораблей, девятнадцати фрегатов, бомбардирского корабля и нескольких десятков мелких судов.

31 августа 1787 г. Севастопольская эскадра под командованием контр-адмирала Марка Войновича вышла в море. Но этот выход окончился неудачей для эскадры. В поисках турецкого флота она была застигнута у турецких берегов страшным продолжительным штормом. Один корабль погиб, ещё один без мачт был занесен в Босфор и здесь захвачен турками. Остальные в сильно потрепанном виде вернулись в Севастополь

Следующий выход в море Севастопольской эскадры состоялся почти через год – 18 июня 1788 г.

Но это совсем не значит, что целый год русские суда тихо стояли в Севастополе и Днепро-Бугском заливе, а турки безраздельно владели Черным морем.

3(14) июля 1788 года произошло сражение у острова Фидониси ( ныне Змеиный), к котором турки потерпели поражение. Ф.Ф. Ушаков командовал в этом сражении линейным кораблем “Святой Павел”.

В связи с численным превосходством турецкого флота над русским Светлейший князь Г. И. Потемкин поддержал идею создания корсарской флотилии на Черном море.

В октябре 1787 года по распоряжению Григория Потёмкина на Чёрном море начали выдавать первые каперские патенты.

В 1790 году на Черноморском флоте насчитывалось уже 37 каперских судов и 26 морских лодок.

Это были суда с греческими командирами и греческими экипажами. Вот эти суда и назвали “крейсерскими”.

Потемкин раздает грекам пушки и порох, а также флотские и армейские чины. Им даже платят жалованье, хотя и крайне нерегулярно. Долго думали, как назвать эти суда пиратов. Корсары и каперы никогда у нас в списках судов не числились, поэтому и был введен термин – «крейсерское судно»,

Откуда же греки брали корабли?

Во-первых, какие-то греческие суда уже к 1787 г. осуществляли каботажные перевозки на Черном море.

В ходе войны 1787–1792 гг. турецкие власти несколько раз пытались закрыть Босфор для коммерческих судов. Но цены на стамбульских рынках немедленно летели вверх, и начинались бунты не только населения, но даже янычар.

В результате через несколько недель Босфор вновь приходилось открывать, чем и пользовались греческие суда и проходили в Черное море..

Вот, например, из Константинополя на Черноморский флот пришли: «Св. Елена», «Св. Матвей», «Св. Николай», «Абельтаж», «Феникс», «Св. Андрей», «Принц Александр», «Панагия” “Апотумангана», «Св. Николай» и «Красноселье». “Панагея ди Дусено” и др..

Все они стали «крейсерскими судами», и были куплены в казну.

Крейсировали они по Черному морю под Андреевскими флагами, а то и вообще без флага, топили и захватывали купеческие суда, грабили и жгли небольшие города и селения на турецких берегах.

Надо сказать, что наши историки скромно умалчивали роль этих крейсерских судов, а они наносили значительный ущерб Турции, неоднократно даже вызывали голод в Константинополе, часто захватывая корабли с продовольствием.

Практически в каждом сражении эскадры Ф.Ф. Ушакова, ставшего с 14 марта 1790 года вместо Войновича командующим Черноморским флотом, участвовало несколько таких крейсерских судов.

19 мая 1788 г. Потемкин пишет императрице:

«Греки крейсирующие весьма храбро и охотно поступают. Хорошо, коли бы наши морские подобились им, но их погубила наука, которую они больше употребляют на отговорки, нежели на действия».

Здесь, конечно, Потемкин имел ввиду прежде всего Войновича, который к этому времени растерял свою прежнюю корсарскую удаль и стал очень осторожным.

В письме Потемкину от 12 апреля 1791 г. Ф.Ф. Ушаков сообщает о крейсерских судов, базирующихся в Севастополе:

«За долг почитаю донесть вашей светлости о основании содержания при Севастополе находящихся крейсерских судов. Все находящиеся здесь крейсерские суда состоят, оценены, сколько которое стоит.

Самая малая часть за оные денег выдана хозяевам, а другим и вовсе ничего не выдано, посему состоят они все под командою тех самых командиров, которые и хозяева оных судов считаются, содержат они матросов наймом от себя и своим кочтом нанимают».

Особую известность приобрел греческий корсар Ламброс Кацонис (1752–1805). Одно его имя наводило ужас на капитанов торговых судов.

Еще в 1769 г. семнадцатилетний Кацонис вместе со своим старшим братом захватили торговое судно и начали пиратствовать в Архипелаге. Позже к нему присоединились еще два греческих судна.

С приходом в Средиземноморье русской эскадры этот отряд корсаров присоединился к ней.

Вскоре в морском бою с турками погиб старший Кацонис, а пиратский фрегат был потерян.

Кацонис продолжал участвовать в захвате турецких кораблей, сражался на берегу.

В 1775 г. он переселяется в Керчь, поступил на службу в Греческий полк русской армии, дослужился до чина капитана.

В апреле 1783 г. указом Екатерины II Кацонис был «пожалован в благородное российское дворянство и внесен во вторую часть Родословной книги Таврического дворянства».

С началом новой русско-турецкой войны Кацонис сколотил отряд греков, который в октябре 1787 г. недалеко от Гаджибея (будущая Одесса) на лодках захватил большое турецкое судно.

Оно было названо «Князь Потемкин-Таврический» и стало флагманом его «крейсерской» флотилии.

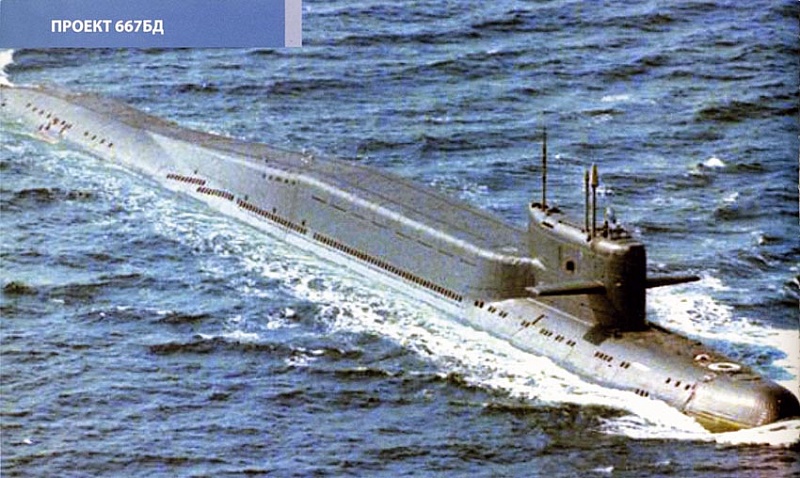

“Князь Потемкин- Таврический”

“Князь Потемкин- Таврический” Поначалу флотилия Кацониса действовала на Чёрном море, ремонтируясь и зимуя в Севастополе.

В январе 1788 года Потёмкин даёт Кацонису патент на действия в Средиземном море.

В 1788 году под видом частного лица Кацонис в порту Триест покупает фрегат, названный им “Минерва Севера” в честь Екатерины II, и в следующие два года наводит страх на все Восточное Средиземноморье - Эгейское и Адриатическое море, перехватывает турецкие торговые и военные корабли, разоряет турецкие крепости.

К маю 1788 года его флотилия насчитывала 10 судов (около 500 моряков) и настолько усилилась, что смогла осуществить успешный штурм турецкой крепости на острове Кастель Россо.

В очередной реляции Потёмкину корсар писал:

«По всей Турции гремит, что Архипелаг наполнен русскими судами, но на самом деле в Архипелаге нет более корсаров, чем я и десять моих судов».

Названия остальных его кораблей также говорили о приверженности к России их владельца: «Великий князь Константин» и «Великий князь Александр», «Великая княгиня Мария» и «Великий князь Павел» и др.

Кацонис настолько осмелел, что захватывал суда у самого входа в Дарданеллы.

Но от Кацониса доставалось и судам нейтралов, на что иностранные послы жаловались императрице, что следует из указа Адмиралтейств-коллегия от 25 сентября 1788 года о «прощении майора Ламбро Кацониса», в котором его, видимо, милостливо прощали за утопление судов «нейтралов».

Он носил феску с изображением женской руки, вышитой серебром, и надписью: «Под рукой Екатерины».

Екатерина II была обеспокоена случаями нападения греческих корсаров на нейтральные суда. Ей совсем не хотелось превратиться в покровительницу пиратов.

Своим указом от 23 мая 1788 г. она направила в Ливорно генерал-майора С. Гибса «для прекращения притеснений, оказываемых подданным нейтральных держав арматорами, плавающими под русским военным флагом».

С ним были отправлены для «Партикулярных корсаров» специальные правила с ее резолюцией «Быть по сему».

27 мая 1788 года Екатерина подписала Указ «О взысканиях, которым могут быть подвергнуты корсары», нарушившие высочайше утвержденные правила.

От корсаров требовалось, чтобы они, «были воздержаны от притеснений нейтральных подданных, действовали против неприятеля».

7 мая 1790 года флотилия Кацониса была разбита турецкой эскадрой. Но Кацонис набрал новую команду и опять принялся пиратствовать, несмотря на то, что в 1791 году между Россией и Турцией был подписан Ясский мирный договор.

После очередного поражения от турок он сумел избежать виселицы и пробрался в 1792 году в Россию.

По окончании боевых действий Екатерина повелела все суда Кацониса – разоружить в Триесте. А затем часть судов продать на месте, другие же отправить через Проливы в Черное море, погрузив на них греков, желающих выехать в Россию.

Весной 1792 г. в Севастополь из Средиземного моря пришли шесть корсарских (крейсерских) судов. Все шесть судов были введены в состав Черноморского флота, где и прослужили несколько лет.

В 1795 году Кацонис был представлен Екатерине, она подарила ему поместье в Крыму.

Проживая в Крыму, Кацонис купил недалеко от Ялты местечко Панас-Чаир, что в переводе с греческого означает «священный луг». Там он начинает строительство своей усадьбы, которую переименовывает в Ливадию, по имени своего родного городка Ливадия, где он родился.

Так что своим появлением Крымская Ливадия обязана Ламбросу Кацонису.

В связи с отправкой в 1798 г. эскадры адмирала Ушакова в Адриатическое море для войны с Францией, Кационис обратился к Павлу I с просьбой разрешить ему на свои средства вооружить судно «для разъезда противу французов» в Средиземном море.

Пока было дано высочайшее разрешение - «вооружение сие ему дозволить”, война с Францией кончилась, и Кацонису больше не удалось выйти в море.

Умер Кацонис в 1805 году при невыясненных обстоятельствах, предполагают, что он был отравлен.

Могила Кацониса утрачена еще в конце XIX века.

После смерти Кацониса имение его несколько раз меняло владельцев, перестраивалось, а с 1860 г. стало южной резиденцией императора Александра II.

Ныне существующий Ливадийский дворец был построен в 1911 году.

Сын Ламброса Кацониса Ликург Кацонис в 1812 г. поступил на службу в Черноморский флот, затем стал командиром Балаклавского батальона, а закончил свою карьеру инспектором Керченского карантина. Внук пирата Александр Ликургович начал служил на Черноморском флоте, а затем на Балтике.

Правнук Ламброса Спиридон Кацонис, родившийся в 1858 г. в Феодосии, стал известным юристом, а потом – писателем. Он был свояком художника И.К. Айвазовского.

В Греции же Ламброс Кацонис стал национальным героем.

Да и в Европе помнили его гораздо лучше, чем в России.

В 1813 г. Байрон пишет знаменитую поэму «Корсар». Прототипом главного героя поэмы Конрада, был Ламброс Кацонис.,

В наше время о Кацонисе первым вспомнил Валентин Пикуль, посвятивший ему свою историческую миниатюру «Первый листригон Балаклавы».

Как было сказано в начале этой статьи, исторически считается, что каперство прекратилось во второй половине 19 века, когда Парижская Морская декларация от 16 апреля 1856 года объявило каперство уничтоженным.

Но попытки ведения корсарской войны Россией предпринимались и в начале 20 века.

Состоявшееся 13 февраля 1904 г. «особое совещание» признало возможным проведение таких операций с привлечением либо мобилизованных и вооруженных быстроходных пароходов Добровольного флота, либо судов, специально закупленных за границей.

Общее руководство по организации и проведению крейсерских операций было поручено контр-адмиралу великому князю Александру Михайловичу.

Целью этих операций было прервать морские коммуникации Японии и снабжение ее со стороны нейтральных государств, не участвующих в русско-японской войне. Ставилась задача останавливать в районе островов грузовые суда и досматривать их на предмет наличия на борту военной контрабанды.

Поиск, досмотр и задержание судов нейтральных государств предполагалось производить на основании данных, полученных из Главного морского штаба через специальных агентов.

Для проведения таких операций было вооружено шесть вспомогательных крейсеров: «Дон», «Урал», «Терек», «Кубань» «Петербург» и «Смоленск».

Вот только некоторые примеры действий этих судов.

- В июне 1904 года в Красном море, у острова Малый Ханиш «Петербург» остановил английский пароход «Малакка». Для проверки документов на пароход сошла призовая партия.

На борту «Малакки» была обнаружена военная контрабанда: около двухсот стальных плит, мостовые части, электрический кран, машины, назначение которых в документах не указывалось, а также спирт, консервы, галеты, кислоты и прочий груз, Груз адресован в Японию. Пароход был арестован;

- В июле 1904 года «Петербург» и «Смоленск» арестовали в Красном море еще три английских парохода с грузом военной контрабанды. «Смоленском» также был остановлен для осмотра германский пароход «Принц Генрих». Призовая партия изъяла с парохода всю почту, адресованную в Японию, и отпустила «Принца Генриха»;

- В мае 1905 г., когда 2-я Тихоокеанская эскадра адмирала Рожественского подходила к островам Рюкю, от нее отделился крейсера «Кубань», и «Терек», которые направились к Тихоокеанскому побережью Японии, а крейсера «Днепр» и «Рион» направились для действий на коммуникациях противника в южной части Желтого моря.

Перед крейсерами ставилась задача – «не стесняясь, топить» все пароходы, на которых будет обнаружена военная контрабанда.

23 мая 1905 крейсер «Терек» перехватил английский пароход «Анкона», везший пять тысяч тонн риса в Японию. Груз был признан контрабандой, пароход решили затопить, а 73 человека английской команды доставили на «Терек». По пароходу произвели несколько артзалпов и он затонул.

8 июня был обнаружен датский пароход «Принцесса Мария». Призовая партия обнаружила на пароходе около 3,5 тысячи тонн стали и железа для Японии.

Пароход было решено затопить, заложив в его трюмах несколько подрывных патронов. Всего за время крейсерства «Терек» досмотрел несколько десятков пароходов, и потопил два из них.

Крейсер «Рион», действовавший в южной части Желтого моря, задержал и осмотрел несколько пароходов.

На двух из них (германском транспорте «Тетортос» и английском «Шилуриум») призовая партия обнаружила военную контрабанду. После того, как с задержанных транспортов были сняты команды, они были затоплены вместе с грузами.

Крейсер «Днепр» в ста милях от Гонконга потопил английский пароход «Сент-Кильдти» с грузом военной контрабанды.

В июле 1905 г. английский посол в Петербурге передал российскому МИДу ноту британского правительства, в которой указывалось на незаконность захвата парохода «Малакка», якобы не имевшего на борту контрабандного груза.

После этого император Николай II распорядился прекратить все эти крейсерские действия и вернуть все арестованные суда.

К корсарским действиям можно еще отнести и действия Федора Раскольникова, когда летом 1918 года он был назначен Троцким командующим Волжской флотилией.

Прибыв на Волгу, где он сошелся с Ларисой Рейснер, работавшей в политотделе флотилии.

Его флотилия, передвигаясь по реке, высаживает в прямом смысле пиратские десанты, грабившие все усадьбы на берегу.

Наиболее ценные вещи и украшения моряки тащили к Рейснер, которая сделала своим флагманом яхту “Межень”, на которой ранее плавала императорская чета.

Писатель Всеволод Вишневский сделает Ларису Рейснер прототипом своей главной героини- комиссара в пьесе “Оптимистическая трагедия”. Прямо скажем, не совсем удачно выбранный прототип…

Но морские разбойники были и у белых, в их флотилии на Каспии, созданной по распоряжению генерала Деникина.

Борясь с большевиками, они заодно грабили и все рыбацкие шхуны, терроризировали побережье.

Командиром этой пиратской флотилии, или как ее называли “экспедиции”, был капитан 1 ранга Константин Шуберт.

В этой флотилии состояли парусные рыбачьи шхуны, называемые на Каспии рыбницами. Это были деревянные лодки длиной до 17 метров. Их вооружили пулеметами, а на некоторых поставили небольшие орудия.

Моряки этой флотилии даже сочинили про себя песню (на мотив песни “Из-за острова на стрежень.”):

“ Из-за острова на взморье,

Там, где вольная вода,

Выплывали боевые

Кости Шуберта суда”.

С завершением Гражданской войны завершилась и эта пиратская вакханалия.

Вот на этом можно и закончить небольшой экскурс в историю русских корсаров.