–С–∞–љ–љ–µ—А

50 —В—Л—Б—П—З –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Ї–∞–±–µ–ї—П –≤ –≥–Њ–і

|

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –±–ї–Њ–≥–Њ–≤

0

18.03.201620:2418.03.2016 20:24:16

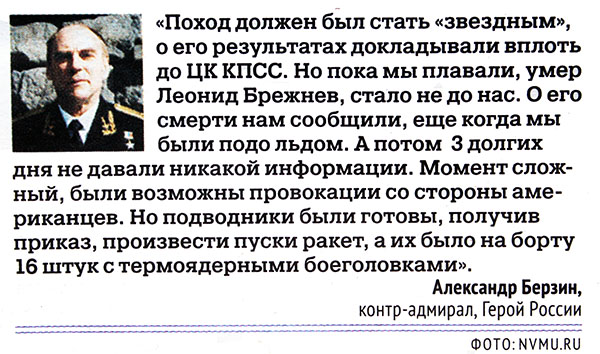

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П - 18 –Љ–∞—А—В–∞ - –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 70 –ї–µ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З—Г –С–µ—А–Ј–Є–љ—Г, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Г, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї—Г, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г, –У–µ—А–Њ—О!

–°–∞—И–∞ –С–µ—А–Ј–Є–љ, 1965 –≥–Њ–і

–Я—А–Є–љ—П—В–Є–µ –њ—А–Є—Б—П–≥–Є - –Ь.–У–Њ–ї—Г–±–µ–≤, –Т.–Э.–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –Р.–С–µ—А–Ј–Є–љ

–Ы–µ–≥–Ї–Њ–∞—В–ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Њ—Б—Б. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є - –±—Г–і—Г—Й–Є–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Р.–С–µ—А–Ј–Є–љ, –µ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–љ—П–µ—В –±—Г–і—Г—Й–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ш.–Ч–∞–і–≤–Њ—А–љ–Њ–≤,1964 –≥–Њ–і

–£—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е

–Ч–∞–≤—В—А–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –Њ—В–Љ–µ—З–∞—В—М 110-—Г—О –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Є–ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Т –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ –Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б—В–∞—В—М—П, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г.

7,5 –ї–µ—В —Б—Г–Љ–Љ–∞—А–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –≤ –Љ–Њ—А–µ ¬Ђ–∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї¬ї, –Ї–∞–Ї –Њ–Ї—А–µ—Б—В–Є–ї–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –С–µ—А–Ј–Є–љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є –Ј–∞ –µ–≥–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л —Б—А–µ–і–Є –ї—М–і–Њ–≤. –Э–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л (1989) –Є ¬Ђ–Ч–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –†–Њ–і–Є–љ–µ –≤ –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –°–Є–ї–∞—Е –°–°–°–†¬ї II (1991) –Є III —Б—В–µ–њ–µ–љ–µ–є (1982), –Є–Љ–µ–µ—В –Ч–Њ–ї–Њ—В—Г—О –Ч–≤–µ–Ј–і—Г –У–µ—А–Њ—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є (1995), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л.

–Я–Њ–і–ї–µ–і–љ–Њ–µ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Т –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –ґ–Є–≤–µ—В —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П: –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —В–Њ–≥–і–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –њ—Г—Б–Ї–Є —П–і–µ—А–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В –≤–Њ –ї—М–і–∞—Е –Р—А–Ї—В–Є–Ї–Є –≤ –Ї—А–Њ–Љ–µ—И–љ–Њ–є —В—М–Љ–µ.

–Т —Б–∞–Љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–∞—А —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б—В–Є –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–≤–Њ–Є—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞.

–Т 1982 –≥. –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –Т–Ь–§ –°–°–°–† –°–µ—А–≥–µ–є –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П–ї —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ: –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Р–Я–†–Ъ (–∞—В–Њ–Љ–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А) –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Љ–µ—В—А—Г –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ы–µ–і–Њ–≤–Є—В–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞ –≤ –Ј–Є–Љ–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –њ—Г—Б–Ї—Г —П–і–µ—А–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В –≤ –Р—А–Ї—В–Є–Ї–µ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ–є –љ–Њ—З–Є. –†–∞–љ–µ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ–є –љ–Њ—З–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –ї—М–і–∞. –Р –±–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ —А–∞—Б—З–µ—В—Л –і–ї—П –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П –Є –њ—А–Њ–ї–∞–Љ—Л–≤–∞–љ–Є—П –ї—М–і–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є (–њ—А–Њ–ї–∞–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —А—Г–±–Ї–Њ–є –Є –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є –Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В—М—О). –Т–Њ–є–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –љ–∞—З–∞—В—М—Б—П –≤ –ї—О–±–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, —В–∞–Ї —З—В–Њ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–Њ —А–Є—Б–Ї –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л–Љ.

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –С–µ—А–Ј–Є–љ—Г (–љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞), –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Р–Я–†–Ъ –Ъ-424, –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї—Г, —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–µ–Љ—Г –љ–µ –Њ–і–Є–љ –њ–Њ—Е–Њ–і –≤ –Р—А–Ї—В–Є–Ї—Г –ї–µ—В–Њ–Љ. –Ф–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Њ –љ–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї—Г, –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Б–Њ—И–µ–і—И—Г—О —Б–Њ —Б—В–∞–њ–µ–ї–µ–є –Ъ-211 (–љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–Љ¬ї).

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–Є—Б–Ї

–У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞–ї–Є –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –Њ—В—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Њ–Ї —Б –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–Є—П –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –∞—В–Њ–Љ–Њ—Е–Њ–і—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –≤–Њ–є–љ—Л –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ –ї—М–і–∞–Љ–Є –Р—А–Ї—В–Є–Ї–Є - —В–∞–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –Р–Я–†–Ъ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ.

¬Ђ–Ы–µ–і –њ–Њ–і –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–є –Є –≤–µ—В—А–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ю–љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –ї–Њ–Љ–∞–µ—В—Б—П, –≤–Ј–і—Л–±–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –Ю–±—А–∞–Ј—Г—О—В—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ —В–Њ—А–Њ—Б—Л. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –і–Њ–љ–µ–ї—М–Ј—П, - —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–µ—А–Ј–Є–љ, –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, –У–µ—А–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ. - –Р–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–Њ –ї—М–і–∞. –Р–≤–Є–∞—Ж–Є—П –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ–∞, –њ—А–Њ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ—З–µ–≥–Њ. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ–і—П–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—П¬ї.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Р–Я–†–Ъ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –њ—А–Є –њ–Њ–і–ї–µ–і–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —А—П–і —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–µ–є. ¬Ђ–Э–µ –Њ—В —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—И–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є —Г—И–ї–Є –њ–Њ–і –ї–µ–і. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, –љ–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є –Њ—З–µ–љ—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ¬ї, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–µ—А–Ј–Є–љ.

–Я–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П < –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Њ–і–ї–µ–і–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П. –Я—А–Є –њ–Њ–ґ–∞—А–µ, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–і—Л, —Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є–Є —А–∞–і–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б—З–µ—В –Є–і–µ—В –љ–∞ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М –≤—Б–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –Њ–± –∞–≤–∞—А–Є–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Є –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–Є—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М.

–Э–µ —Б—В–Њ–Є—В –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–ї—П –њ—Г—Б–Ї–∞ —А–∞–Ї–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–∞–є—В–Є —В–Њ–љ–Ї–Є–є –ї–µ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–Њ–і–Ї–∞ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–ї–Њ–Љ–Є—В—М, –і–ї—П –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –∞ –≤ –Є–і–µ–∞–ї–µ –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –њ–Њ–ї—Л–љ—М—О –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤.

–≠–Ї–Є–њ–∞–ґ –†–Я–Ъ–°–Э –Ъ-51 (–і–Њ 1992 –≥–Њ–і–∞ "–Ш–Љ–µ–љ–Є XXVI —Б—К–µ–Ј–і–∞ –Ъ–Я–°–°") –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї—О—Б–µ. –Ъ—А–∞–є–љ–Є–є —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Р.–С–µ—А–Ј–Є–љ. 15 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1987 –≥–Њ–і–∞

¬Ђ–І—В–Њ–±—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –Ї —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ, –љ–∞ –њ—Г—В–µ–≤—Г—О –Ї–∞—А—В—Г –љ–∞–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –≤—Б–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—Л–љ—М–Є –Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є —В–Њ–љ–Ї–Њ–≥–Њ –ї—М–і–∞. –°–µ–є—З–∞—Б –Р—А–Ї—В–Є–Ї–∞ –і—А—Г–≥–∞—П, –ї—М–і—Л —В–∞—О—В. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –і–µ–ї–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–∞—З–µ, –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Љ–Њ–≥ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ—В 20 –і–Њ 100 –Љ–Є–ї—М¬ї, - –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї.

–Э–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –њ–Њ–і—К–µ–Љ –†–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж –±—Л–ї –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –µ–Љ—Г, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –љ–∞ —А–∞–±–Њ—З–µ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Г –ї—М–і–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –і–∞–ґ–µ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М. ¬Ђ–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –ї–µ–і–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –±—Л–ї–Є —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л. –Х—Б–ї–Є –ї—М–і–∞ –љ–µ—В, –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ –±–µ–ї–Њ–µ –њ—П—В–љ–Њ. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –њ–Њ–ї—Л–љ—М—О. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –љ–∞–і –љ–∞–Љ–Є —Б–µ—А—Л–є, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –ї–µ–і —В–Њ–љ–Ї–Є–є –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–±–Є—В—М—Б—П. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М —З–µ—А–љ—Л–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –ї—М–і–∞¬ї, - –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї.

–С–µ–Ј –і–љ–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ—П–ї–Њ –Ј–∞–і–∞—З—Г. –Ф–∞–ґ–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –Ј–Њ–љ—Г —В–Њ–љ–Ї–Њ–≥–Њ –ї—М–і–∞, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —А–Є—Б–Ї, —З—В–Њ –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –≤–њ–Є—И–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–є –і–ї—П –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї: –≥–∞–±–∞—А–Є—В—Л –Ъ-211 –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 150 –Љ –≤ –і–ї–Є–љ—Г –Є 17 –Љ –≤ –≤—Л—Б–Њ—В—Г.

¬Ђ–Э–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ –≤–Њ –ї—М–і—Г - –Њ—З–µ–љ—М —Г—В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б. –Э–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ, 80 –Љ –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В —Е–Њ–і. –°–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П –і–µ—Д–µ—А–µ–љ—В –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г, –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ –њ–Њ —З–∞–є–љ–Њ–є –ї–Њ–ґ–Ї–µ. –°—А–µ–і–љ—П—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М - 20-50 —Б–Љ –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г. –≠—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ј–∞–љ—П—В—М 3 —З–∞—Б–∞, –љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—М—Б—П –Є –і–Њ 6 —З–∞—Б–Њ–≤¬ї, - —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–µ—А–Ј–Є–љ.

–Я–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –Є–Ј-–Ј–∞ –і—А–µ–є—Д–∞ –ї—М–і–∞ –Є —В–µ—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–±—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –і–ї—П –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є—В—М –ї–Њ–і–Ї—Г. –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ-—В—А–µ—В—М–µ–Љ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –±—Л–ї –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞—В—М –Љ–∞–љ–µ–≤—А –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М –≤—Б–µ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞: —В–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–і—Л, —В–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —З–∞—Б—В—М –ї–Њ–і–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і —В–Њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, —В–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—И–Є–±–Ї–∞ —Г—З–µ—В–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є—П. –Т —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–љ—Л –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –ї–µ–і–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –љ–µ—Б–ї–Є –ї–Є—И—М –≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О, –∞ –≤—Б–µ –≤–µ–Ї—В–Њ—А–љ–Њ-–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—З–µ—В—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ –љ–∞ –≠–Т–Ь (–Є—Е —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ), –∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Њ–њ—Л—В–∞ –Є –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–і–∞—З–µ–є, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–ї –Ї —А–∞—Б—З–Є—Б—В–Ї–µ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–є –њ–∞–ї—Г–±—Л, –≥–Њ—В–Њ–≤—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Ї –њ—Г—Б–Ї—Г —А–∞–Ї–µ—В.

–Я—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤ –≤—Б–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–Є–Љ–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–і–Њ –ї—М–і–∞–Љ–Є –Р—А–Ї—В–Є–Ї–Є, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Ъ-211 –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї 14 —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–є —Б –њ—А–Њ–ї–∞–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –ї—М–і–∞ —В–Њ–ї—Й–Є–љ–Њ–є –і–Њ 1,2 –Љ. –Я—А–Є—З–µ–Љ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤—Л –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –Ї —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–є –∞—В–∞–Ї–µ.

¬Ђ–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–є—В–Є –љ–∞—А—Г–ґ—Г. –Я–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –≤—Б–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е —А—П–і–∞—Е, –љ–Њ –љ–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ–∞—П —В—М–Љ–∞, –Љ–Њ—А–Њ–Ј –і–Њ –Љ–Є–љ—Г—Б 37 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –Є —И–Ї–≤–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–µ—В–µ—А –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ—Г–±–∞–≤–Є–ї–Є —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–∞. –Э–∞ –≤—Б—О –Њ–Ї—А—Г–≥—Г –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —Б–≤–µ—В–∞ - –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ —А–∞–Ї–µ—В–љ—Г—О –њ–∞–ї—Г–±—Г. –Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –≤ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ¬ї, - –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ъ-211.

–Ъ–∞–і—А –Є–Ј –і–Њ–Ї. —Д–Є–ї—М–Љ–∞ "–Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л. –Р.–Р.–С–µ—А–Ј–Є–љ"

–Я—Г—В—М –і–Њ–Љ–Њ–є

–Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Њ–Ї—В—П–±—А—П –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –і–µ–Ї–∞–±—А—П, –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –њ–Њ–і–Њ –ї—М–і–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є, –Ї–∞–љ–∞–і—Б–Ї–Є–є, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є –і–∞—В—Б–Ї–Є–є —Б–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Р—А–Ї—В–Є–Ї–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –Ї–∞–љ–∞–і—Б–Ї–Є–є —Б–µ–Ї—В–Њ—А.

¬Ђ–°–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –і–љ–µ–є –љ–∞–Љ –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –і–ї—П –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П. –Э–∞–і –љ–∞–Љ–Є —В—П–љ—Г–ї—Б—П —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–є –ї–µ–і —В–Њ–ї—Й–Є–љ–Њ–є –і–Њ 25 –Љ –Є –њ–Њ–і—Б–Њ–≤–∞–Љ–Є –і–Њ 90 –Љ. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є –µ—Б—В—М –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞; –≤–µ–і—М –Љ—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, —Б–ї—Г—З–Є—Б—М —З—В–Њ, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–є—В–Є –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М¬ї, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–µ—А–Ј–Є–љ.

–Т —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –ї—О–±–∞—П –њ–Њ–≥—А–µ—И–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–µ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Б—А–Њ—З–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л. –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ, —Б—З–Є—В–∞–µ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±—Л–ї –Њ–±—Г—З–µ–љ –≤—Б–µ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –ї—О–і–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –µ–і–Є–љ—Л–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ.

¬Ђ–°—В—А–∞—Е–∞ –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –£—Б–њ–µ—Е –ї—О–±–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –Њ—В –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Ш —Н—В–∞ –≤–µ—А–∞ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–∞, –≤–µ–і—М –≤ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –≤—Б–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ. –° —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –Љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є–Ј –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –љ–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—А–ї–Є–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М: ¬Ђ–°–ї–∞–≤–∞ –±–Њ–≥—Г, —З—В–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М¬ї, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї.

–Ч–∞ —Б–≤–Њ—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–µ—А–Ј–Є–љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —Б–µ–Љ—М –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –±–µ–Ј–∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї –±–Њ–ї–µ–µ 50 –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–є –≤ –њ–Њ–ї—Л–љ—М—П—Е –Є —Б –њ—А–Њ–ї–∞–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –ї—М–і–∞. –Т –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–Њ –ї—М–і–∞–Љ–Є 272 —Б—Г—В–Њ–Ї. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–±—Г—З–Є–ї –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Њ–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –њ–Њ–і–ї–µ–і–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –Р—А–Ї—В–Є–Ї–µ.

–Р–љ–і—А–µ–є –°–µ—А–≥–µ–µ–≤

andrey.sergeev@spbdnevnik.ru

–Р–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –±–ї–Њ–≥–∞ "–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й" –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П–µ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ —Б —О–±–Є–ї–µ–µ–Љ –Є 110-–є –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Є–ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Я—Г—Б—В—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –Т–∞–Љ —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Г—Б–њ–µ—Е –Є —Г–і–∞—З–∞!

–° —Ж–µ–ї—М—О —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞–љ–Є–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ –≥–µ—А–Њ—П—Е –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ї–∞–і–µ—В 2 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2015 –≥. –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –§–У–Ъ–Ю–£ ¬Ђ–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б¬ї –і–ї—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ 8–Р —Г—З–µ–±–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ ¬Ђ–Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –≤–Њ–ї—П, —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А¬ї, –њ—А–Є—Г—А–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ –Ф–љ—О –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞.

–У–µ—А–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –С–µ—А–Ј–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Є–ї –Ї–∞–і–µ—В-–≤–Њ—Б—М–Љ–Є–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ю–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Ф–µ–љ—М –У–µ—А–Њ–µ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ вАУ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –Є –і–∞–љ—М –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–µ –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є. –Ф–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ вАУ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П –Њ—В –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В, –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є –∞—А–Љ–Є—П–Љ–Є.

–Э–∞—И–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ ¬Ђ–Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –≤–Њ–ї—П, —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А¬ї –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П –Я–Њ–і–≤–Є–≥—Г. –Р –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–У–µ—А–Њ–є¬ї –Є ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–Є–≥¬ї –љ–µ—А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ—Л. –І—В–Њ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥? –≠—В–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–є —А–∞—В–љ—Л–є –і–Њ–ї–≥. –†–∞—В–љ—Л–є —В—А—Г–і –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Т–µ–і—М –≤ –љ–µ–Љ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Б–Љ—Л—Б–ї - –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –µ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–њ–∞—Б–∞—В—М –љ–∞—А–Њ–і –Њ—В –њ–Њ—А–∞–±–Њ—Й–µ–љ–Є—П –љ–µ —А–∞–Ј –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–∞ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ. –Т–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–∞—П —Б–µ–Љ—М—П –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –≤–Њ –Є–Љ—П –†–Њ–і–Є–љ—Л —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤.

9 –і–µ–Ї–∞–±—А—П - –Њ–±—Л—З–љ—Л–є, –љ–µ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А—П, –љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Є –µ—Б–ї–Є –Љ—Л —Б–њ—А–Њ—Б–Є–Љ, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞—Б –ї—О–і–µ–є: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї?¬ї. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Г–і–Є–≤—П—В—Б—П: ¬Ђ–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї?¬ї –Ф–∞! –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —В–µ—Е, –і–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П —З–µ—Б—В—М, —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М, –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М, —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –†–Њ–і–Є–љ–µ - –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –∞ —Б–Љ—Л—Б–ї –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї!

18.03.201620:2418.03.2016 20:24:16

0

18.03.201614:0518.03.2016 14:05:50

–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—ВвА¶. –Т–Ј–Љ–µ—В–љ—Г—В—Б—П –љ–∞–і –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є —Д–ї–∞–≥–Є —А–∞—Б—Ж–≤–µ—З–Є–≤–∞–љ–Є—П. –Я—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞—В –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ь–љ–Њ–≥–Њ вАУ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. –Я–Њ–Ї–∞–ґ—Г—В –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г—В –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –Ф–µ–љ—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –≤ —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞—Е. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –њ–Њ-—Е–Њ–Ј—П–є—Б–Ї–Є –≤–Њ–є–і–µ—В –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–Є, –Є –Ї–∞—О—В—Л, –Њ—В—Б–µ–Ї–Є, –Є –≤ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–Њ–Љ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї, –Ї—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–ї—Г–ґ–Є—В. –С—Г–і—Г—В —В–Њ—Б—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—В–≤–µ—А–і–Є–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞ –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞, –±—Г–і–µ—В –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ—Б—В, –Ј–∞ —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В —Б –љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—М—О—В —Б—В–Њ—П, –Љ–Њ–ї—З–∞вА¶. –С—Г–і—Г—В –≥–Њ—А–µ—В—М —Б–≤–µ—З–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–∞—Е, –Ї–∞–Ї –Ј–љ–∞–Ї –≤–µ—З–љ–Њ–є –Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–Є. –Ы—П–≥—Г—В –ґ–Є–≤—Л–µ —Ж–≤–µ—В—Л –Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–∞–Љ. –Ч–∞–ґ–≥—Г—В—Б—П –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–Є —Б–≤–µ—З–µ–є –Ј–∞ –Ј–і—А–∞–≤–Є–µ. –Ь–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –±—Г–і—Г—В –Љ–∞—В–µ—А–Є —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—В, –ґ–µ–љ—Л, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –Љ—Г–ґ–µ–є, –Њ—В—Ж–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –≤ –і–∞–ї—М–љ–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л, –Ј–∞ –Є—Е –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї —А–Њ–і–љ—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –±–µ–Ј –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–є. –С—Г–і—Г—В –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ, —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–Є —З—В–Њ, –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –≥–Њ–і—Л —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е. –Т–µ–і—М –Њ–љ–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—В–∞—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞–Љ–Є, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М, –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ, —З–µ—Б—В—М –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –≤–µ–і—М –Њ–љ–Є, –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї—В–Њ, –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ вАУ –Њ–і–љ–∞ —Б–µ–Љ—М—П, –Њ–і–љ–∞ —Б—Г–і—М–±–∞, –Ј–љ–∞—О—В, –Ї–∞–Ї –≤–∞–ґ–љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –ї–Њ–і–Ї–µ –њ–ї–µ—З–Њ –і—А—Г–≥–∞. –С—Г–і—Г—В –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–µ —Б—В–Є—Е–Є, –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Г–і—Г—В –Ј–≤—Г—З–∞—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –і–ї—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Р –њ—А—П–Љ–Њ –≤ —Н—В–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –Є –њ–Њ–ї—О–±–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–µ—Б–љ–Є —Г–ґ–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–∞–є—В–∞—Е, –Ї–∞–Ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–≤–µ—В, –Ї–∞–Ї —Н—Е–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є—В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –Ш –≤–Њ—А–Њ—И–∞—В –Њ–љ–Є –њ–∞–Љ—П—В—М, –Є –≤—Л—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞—О—В, –Ї–∞–Ї –Њ–≥–љ–Є –Љ–∞—П–Ї–∞, —Б–∞–Љ–Њ–µ —П—А–Ї–Њ–µ, –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ, —З–µ–Љ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—ПвА¶. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Њ –њ–µ—Б–љ—П—Е. –£–ґ–µ –љ–µ–і–µ–ї—О, –Ї–∞–Ї –і—А—Г–Ј—М—П –Є–Ј —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –°-95, —И–ї—О—В –Љ–љ–µ —В–Њ–ґ–µ –≤–Є–і–µ–Њ–Ї–∞—Б—Б–µ—В—Л —Б –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є –Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞—Е. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ–Њ–і–Ј–∞—А—П–ґ–∞—О—В –Є–Љ–Є ¬Ђ–∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л¬ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ф–µ–љ—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞. –Э–Њ –Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ. –Ш –≤–µ–і—М –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П. –Т—Б–µ —Н—В–Є –і–љ–Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є ¬Ђ–љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–∞—Е –њ–∞–Љ—П—В–Є¬ї. –У–Њ–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї ¬Ђ—А–∞—Б—В—А–µ–≤–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Г–ї–µ–є¬ї. –Ю–і–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П. –Ф—А—Г–≥–Њ–µвА¶. –Э–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –љ–∞—Б–ї—Г—И–∞–≤—И–Є—Б—М —Б –Ї–∞—Б—Б–µ—В, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е, –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е, –Є –љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –µ—Й–µ –і–ї—П —Б–ї—Г—Е–∞ –њ–µ—Б–µ–љ, –±—М—О—В—Б—П –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є, –Њ—В–Њ–і–≤–Є–≥–∞—П –≤—Б–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ, –љ–∞—Б—Г—Й–љ–Њ–µ, –Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –њ–∞–њ–Ї—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞вА¶ ¬ї –Ї—В–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ –Њ—В –≤–∞—Е—В, —В–Њ—В –љ–∞–≤–µ—А—Е –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –Є –Њ–њ—П—В—М –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г¬ївА¶,¬ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ—А–Њ—З–µ –њ—Г—В—М –ї–µ–≥—З–µ –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Є–є —В—А—Г–і, –µ—Б–ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –ґ–і—Г—В¬ївА¶. ¬Ђ–Ь—Л —В–∞–Ї–ґ–µ, –Ї–∞–Ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –љ–∞—И–Є, –Љ–µ—З—В–∞–µ–Љ –Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—Е –і–∞–≤–љ–Њ. –Ш –≤—Б–µ –ґ, –љ–∞–Љ –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ —Г—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –і–∞–љ–Њ¬ївА¶.¬ї –Э–µ –і–∞—А–Њ–Љ –ї—О–±–≤–Є –Є –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –Њ—Б–Њ–±–∞—П –≤ –Љ–Њ—А–µ —Ж–µ–љ–∞, —В–∞–Ї –њ—Г—Б—В—М –ґ–µ –ґ–Є–≤—Г—В –≤ –љ–Є—Е, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞¬ївА¶. –Ш —З—В–Њ–±—Л –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ—В ¬Ђ–љ–∞–≤–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П¬ї –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–Њ—З–µ–Ї, ¬Ђ–≤—А—Г–±–∞—О¬ї –њ–Њ–≥—А–Њ–Љ—З–µ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –њ–µ—Б–µ–љ: ¬Ђ –Ы–Њ–і–Ї–∞ –≤–і–∞–ї—М –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –љ–Њ—З—М—О, —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—П –Љ–Њ—А–µ –≤ –Ї–ї–Њ—З—М—П, —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—П —Г–Ј—Л —Б—З–∞—Б—В—М—П —Б –±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ —А–Њ–і–љ—Л–Љ. –Т –љ–µ–±–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –Ї–∞–Ї —Ж–≤–µ—В–Њ—З–Ї–Є, —И–ї—О—В –µ–є –≤—Б–ї–µ–і —В–Є—А–µ –Є —В–Њ—З–Ї–Є, –Є –Љ–Њ—А–≥–∞–µ—В –µ–є –Љ–∞—П–Ї —Б –Ј–µ–Љ–ї–Є.  –Ш –љ–Є –і–µ–љ—М, –Є –љ–Є –љ–µ–і–µ–ї—О –±—Г–і–µ—В, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є, –ґ–Є—В—М –Њ–љ–∞ –≤ –њ—Г—З–Є–љ–µ –Љ–Њ—А—П –њ–Њ–і —Б—В–Њ–ї–±–Њ–Љ –≤–Њ–і—Л. –Э–µ —Б—В—А–∞—И–љ—Л –µ–є —В–∞–Љ –Љ–µ—В–µ–ї–Є, —Б–ї—Г—Е –љ–µ —А–µ–ґ—Г—В –њ—В–Є—З—М–Є —В—А–µ–ї–Є, —В–∞–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А –Є —В–∞–Љ –љ–µ—В —Б—Г–µ—В—Л. –Ы–Њ–і–Ї–∞ вАУ –љ–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –≥—А—Г–і–∞, –љ–µ —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤–Њ–µ —З—Г–і–ЊвА¶. –Ы–Њ–і–Ї–∞ вАУ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л. –Ц–Є–Ј–љ—М –µ–µ –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г: –љ—Л–љ—З–µ –°–µ–≤–µ—А, –Ј–∞–≤—В—А–∞ вАУ –Ї –Ѓ–≥—Г, –≤–Њ–і—П—В –њ–Њ –Љ–Њ—А—П–Љ –µ–µ –≤–Є–љ—В—Л. –Ы–Њ–і–Ї–∞ вАУ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ц–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±–µ–Ј —Б—В–Є—Е–Є–Є, –ґ–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±–µ–Ј –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞ –Є –±–µ–Ј –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л. –Т –љ–µ–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ: –Є–ї–Є –≤—Б–µ –ґ–Є–≤—Л, –Є–ї–Є –≤—Б–µ–Љ вАУ –Њ–і–љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞, –њ–µ—А–µ–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О –≤ –ї–Њ–і–Ї–µ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤ –±–∞–Ј—Г –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ –Љ—З–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Р–ї—Л—Е –њ–∞—А—Г—Б–∞—Е. –І—В–Њ–±—Л –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–і—Л—И–∞—В—М –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є, –њ–Њ–і—В—П–љ—Г—В—М —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—П—Б–∞.  –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Л–є–і–µ—В –љ–Њ—З—М—О, —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—П –Љ–Њ—А–µ –≤ –Ї–ї–Њ—З—М—П, —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—П —Г–Ј—Л —Б—З–∞—Б—В—М—П —Б –±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ —А–Њ–і–љ—Л–Љ. –С—Г–і—Г—В –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –Ї–∞–Ї —Ж–≤–µ—В–Њ—З–Ї–Є, —Б–ї–∞—В—М –µ–є –≤—Б–ї–µ–і —В–Є—А–µ –Є —В–Њ—З–Ї–ЄвА¶. –Ш –Љ–Њ—А–≥–∞—В—М –µ–є –≤–љ–Њ–≤—М –Љ–∞—П–Ї —Б –Ј–µ–Љ–ї–Є¬ї. –Я–µ—Б–љ—П - –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –≤ –љ–µ–є —Б–ґ–∞—В–Њ, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —П—А–Ї–Њ, —З–µ—Б—В–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–µ—Б–љ—П - –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–µ—А—Г—В –і—Г—И—Г ¬Ђ–љ–∞ –∞–±–Њ—А–і–∞–ґ¬ї. –£—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П –Ї–∞–Ї –±—Л —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ –љ–µ —Б–њ–Є—В—Б—П –≤ –њ–Њ—А—В—Г, –Є–Љ —Б–љ—П—В—Б—П –Љ–Њ—А—П, –Є–Љ —Б–љ—П—В—Б—П –≤–µ—В—А–∞¬ївА¶ –Є –Њ —В–Њ–Љ —З—В–Њ ¬Ђ–ґ–Є–Ј–љ—М –µ–µ –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г: –љ—Л–љ—З–µ –°–µ–≤–µ—А, –Ј–∞–≤—В—А–∞ вАУ –Ї –Ѓ–≥—Г¬ївА¶ ¬Ђ–Є –Љ–Њ—А–≥–∞–µ—В –µ–є –Љ–∞—П–Ї –Ј–µ–Љ–ї–Є¬ївА¶. –Ш –Ј–∞–Ї–Њ–љ —В–∞–Љ –Њ–і–Є–љ, –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ—ЛвА¶. –≠—В–Є –њ–µ—Б–љ–Є –ї—О–±–Є–Љ—Л, –Њ–љ–Є, –Ї–∞–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ: –±—Л–≤—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В. –І—В–Њ –і—Г—И–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —В–∞–Љ, –љ–∞ —В–µ—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Ї–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є - –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е. –Ш –њ–∞–Љ—П—В—М. –Ш —Б–µ—А–і—Ж–∞, —Б–Њ–≥—А–µ—В—Л–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–±–Њ–є. –Ю—Б—В–∞—О—В—Б—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –≥–Њ–і–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б –Є–ї–Є –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г. ¬Ђ–Р –Љ—Л –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –і–µ–ї–Є—Б—М –Є–Ј –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є, –Ш –њ—Г—Б—В—М –ї–Є—И—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–ї—П –љ–∞—Б –Є–≥—А–∞—О—В —В—Г—И, –Х—Й–µ —В–≤–µ—А–і–∞ —А—Г–Ї–∞, –Є —З–µ—А–љ—Л–µ –њ–Є–ї–Њ—В–Ї–Є, –•—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ —А—Г–љ–і—Г–Ї–∞—Е –њ—А–Њ—И–Є—В—Л—Е –Љ–Њ—А–µ–Љ –і—Г—И. –Ш –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞ –і–ї—П –љ–∞—Б –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Ї–∞—О—В–∞, –Ш –≤–µ—В—А–∞ —Б–Є–њ–ї—Л–є –±–∞—Б –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –њ—А–Њ ¬Ђ–Ґ–Є—Д–Њ–љ¬ї, –£–і–∞—З—Г –Є–Ј–Љ–µ—А—П—В—М –і–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –≤ —Д—Г—В–∞—Е, –Ш –Ї—А—Г–ґ–Ї—Г –њ—А–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –љ–∞ –њ–ї–∞—Д–Њ–љ. –° –Ј–Є–Љ–Њ—О –±—М–µ—В—Б—П –Љ–∞—А—В, –љ–∞–њ–Њ—А–∞ –љ–µ —Б–љ–Є–ґ–∞—П, –І—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –∞–Ј–∞—А—В, –Є–і–µ—В –љ–∞ –∞–±–Њ—А–і–∞–ґ. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –µ—Б—В—М –Є –±—Л–≤—И–Є–Љ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В, –Ш –Љ—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –Є –Ј–і–µ—Б—М вАУ –µ–і–Є–љ—Л–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ¬ї –≠—В–Њ —Б—В–Є—Е–Є —Б —Б–∞–є—В–∞ ¬Ђ–Ю–і–љ–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–Є¬ї. –Э–Є –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М, –љ–µ —Г–±–∞–≤–Є—В—М. –Ґ–∞–Ї –Є –µ—Б—В—М! –°—Г–і—П –њ–Њ —Д–Њ—В–Њ, —Б—В–Є—Е–∞–Љ, –њ–µ—Б–љ—П–Љ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ, –Њ–±–Љ–µ–љ–Њ–Љ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є. –° –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤–∞—Б, –Њ—В–≤–∞–ґ–љ—Л–µ, —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ, –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ, –Љ–Є–ї—Л–µ, —А–Њ–і–љ—Л–µ, —Б –Ф–љ–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞! –Т–∞–Љ–Є –≥–Њ—А–і–Є–ї–∞—Б—М –Є –±—Г–і–µ—В –≥–Њ—А–і–Є—В—М—Б—П –†–Њ—Б—Б–Є—П! ¬Ђ–Р –Ї—В–Њ –љ–µ –ґ–і–∞–ї, —В–Њ—В –Є –љ–µ –ї—О–±–Є–ї¬ївА¶  –≠—В–Њ –≤—Б–µ —В—Л –њ–Њ–є–Љ–µ—И—М –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Ц–Є–Ј–љ—М –љ–∞—Б —Г—З–Є—В –њ–Њ—А–Њ–є –±–µ—Б–њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ, –Э–∞ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–Љ –і–Њ–ґ–і–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –љ–µ –Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ, –Э–∞ –Љ–Њ—А–Њ–Ј–µ вАУ –љ–µ —И—Г–±–Њ–є –Њ–≤—З–Є–љ–љ–Њ–є, –Э–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–∞–є–Ї–µ вАУ –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –Ї—Г—Б–Ї–Њ–Љ, –Ф–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—П—В –њ–Њ–і–Љ–Њ–≥–ЄвА¶. –І—В–Њ-—В–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –µ—Б—В—М –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —А–Њ–і–µ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Ю—В –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–ЄвА¶ (–Ѓ—А–Є–є –У–ї—Г—И–Ї–Њ–≤ —Б—В–Є—Е–Є ¬Ђ–Ф—А—Г–≥—Г¬ї ( —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї ¬Ђ–Ю—В –Є–Љ–µ–љ–Є –і—Г—И–Є¬ї) –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Н—В–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞, –Ї–∞–Ї-—В–Њ ¬Ђ–Ј–∞–Љ–µ—А–ї–∞¬ї –Њ—В –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є,: ¬Ђ —З—В–Њ-—В–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –µ—Б—В—М –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —А–Њ–і–µ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є¬ї. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –Њ–љ–∞ –≤–Љ–µ—Й–∞–µ—В –≤—Б–µ–≥–Њ? –Ґ–∞–Ї –≤–µ–і—М –Њ–љ–∞ –Њ –ґ–µ–љ–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї—О–±—П—В, –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –ґ–і—Г—В, –і–∞–ґ–µ, –µ—Б–ї–Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л —Г—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ –њ—П—В—М –Љ–Є–љ—Г—В. –Ю–љ–∞ –Њ –ґ–µ–љ–∞—Е –≤—Б–µ—Е —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–µ–є –≤—Л–±—А–∞–ї —Б–ї—Г–ґ–±—Г вА¶–љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ, –≤ –љ–µ–±–µ, –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –љ–∞—И–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л, –Ї—В–Њ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ—В –љ–∞—И –њ–Њ–Ї–Њ–є –Є –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Э–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ –ґ–µ–љ–∞—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю –љ–Є—Е –љ–µ—В —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є. –Э–Њ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ—Б—В—М —Б—В—А–∞–љ–Є—З–Ї–Є, –≥–і–µ –Њ –љ–Є—Е –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, —В–∞–Ї–Њ–є —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —В–∞–Ї–Њ–є –љ–µ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М, –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М, —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –і–µ—В–µ–є, –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –і–µ–ї–Є–ї–Є –љ–µ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л—В–∞, —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞—Е —Б–µ—А–і—Ж–∞, –Є –љ–µ —Б–≥–Њ—А–∞—О—В –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ъ–∞–Ї –њ–µ—Б–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–ї—Г—И–∞—О—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ, —З—В–Њ–±—Л —З–µ—А–µ–Ј —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞, –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –Њ—В –і—Г—И–Є –Ї –і—Г—И–µ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М —А–∞–Ј –Ј–∞ —А–∞–Ј–Њ–Љ: ¬Ђ–∞ –љ–∞ —В–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –љ–µ–Ј–∞–±—Г–і–Ї–Є —Ж–≤–µ—В—Г—В¬ївА¶. –Ъ–∞–Ї –Є —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ - –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ—В —Б—А–Њ–Ї–∞ –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –ґ–µ–љ–∞, –Ч–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–∞, –Ј–∞ –Ј–ї—Л–µ –≥–Њ–і—Л, –Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞ –Є —Б–њ–Њ–ї–љ–∞, –Ф–µ–ї–Є–ї–∞ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Є –љ–µ–≤–Ј–≥–Њ–і—Л. –Ф–µ–ї–Є–ї–∞ —Б–ї–∞–≤—Г –Є –њ–Њ—З–µ—В, –Ш –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –±–Є—В–≤–Њ–є, –Ш –Ї–Њ–ї—М –ґ–Є–≤–µ—В –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В, –Ґ–Њ —Н—В–Њ –≤–∞—И–µ—О –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є. .jpg) –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ –љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–Є –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –±—Г—А—П–Љ, –љ–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —И—В–Њ—А–Љ–∞–ЉвА¶. ¬Ђ–Я–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Љ–Њ—Б—В—Л, –±—Г–і—Г—В —В–µ, –Ї—В–Њ –Є—Е –ґ–≥—Г—В. –Ш –њ–Њ–Ї–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—О—В –њ–Њ—А—В—Л, –±—Г–і—Г—В —В–µ, –Ї—В–Њ –Є—Е –ґ–і—Г—В¬ївА¶  –≠—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–µ–±—П –ґ–і—Г—ВвА¶. –Ю—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –±—Л—В—М –љ—Г–ґ–љ—Л–ЉвА¶. –Ґ–∞–Ї –њ—Г—Б—В—М –≤–∞—Б –≤—Б–µ–≥–і–∞ –ґ–і—Г—В, –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –ї–Є—И—М –њ—А–Њ—Б—П: ¬Ђ–С–µ—А–µ–≥–Є —Б–µ–±—П! –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–є—Б—П!¬ї –Ш —З—В–Њ–±—Л –ґ–і–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л —Г—Е–Њ–і–Є—В–µ –љ–∞ –Љ–Є–≥. –І—В–Њ–±—Л –ґ–і–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В–µ –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ вА¶ –І—В–Њ–±—Л –ї—О–±–Є–ї–Є . –Т–µ—А–Є–ї–Є. –Ь–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М.  –° –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л! –Ю–љ —В–Њ–ґ–µ –≤–∞—И –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г!

18.03.201614:0518.03.2016 14:05:50

0

18.03.201602:5718.03.2016 02:57:46

15 –Љ–∞—А—В–∞ 2016 –≥–Њ–і–∞ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–љ–Њ —Г–Љ–µ—А –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З –Ц–∞—А—Б–Ї–Є–є,

–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ ¬Ђ–±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ¬ї —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –†–Я–Ъ –°–Э ¬Ђ–Ъ-421¬ї (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А - –Ъ–∞–ї–Є—В–Њ–≤ –Р.–Ь.).

–Э–∞ 62-–Љ –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ—В –љ–∞—Б —Г—И–µ–ї –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ ¬Ђ–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і—Г—И¬ї, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—З —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї–µ—В, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞ ¬Ђ–Ъ-421¬ї —Б 1975 –≥–Њ–і–∞, –Є –Љ–Њ–є –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї –њ–Њ —А–Њ—В–µ –≤ –Т–Т–Ь–£ –Є–Љ. –§—А—Г–љ–Ј–µ.

–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 22.03.1954 –≥–Њ–і–∞ –≤ –≥. –Ю—А—И–∞.

–Т 1976 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–Є–њ–ї–Њ–Љ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –ЄвА¶ —Б—В–∞–ї ¬Ђ–≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–µ–Љ¬ї —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞.

–Ч–∞—В–µ–Љ –±—Л–ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—А–≥–∞–љ–∞—Е –Ы–µ–љ–Т–Ь–С вА¶

–Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ вАУ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–∞¬ї –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞!

–Э–∞—З–∞–≤ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ –љ–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –≤ –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ, –Њ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—З–µ–±—Л –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є–Љ. –Т.–Ш. –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≤ –У–∞–і–ґ–Є–µ–≤–Њ, –≥–і–µ –њ–Њ–њ–∞–ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –†–Я–Ъ –°–Э ¬Ђ–Ъ-421¬ї, –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Ґ—Л–ї—Г —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є (—Н—Б–Ї–∞–і—А—Л).

–Я–Њ—Б–ї–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ–Љ–Њ—В–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –љ–∞—Б. –Э–Њ –Њ–љ –љ–µ —Б–і–∞–ї—Б—П, –љ–µ –Њ—З–µ—А—Б—В–≤–µ–ї. –Ш —Б—Г–і—М–±–∞ –µ–≥–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї–∞ –°–Ы–£–Ц–Ш–Ґ–ђ –§–Ы–Ю–Ґ–£ –Є –Т–Ю–°–Я–Ш–Ґ–Р–Э–Ш–Ѓ –Ъ–Р–Ф–†–Ю–Т –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є (–љ–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —В—А—Г–і–љ–Њ–µ –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П).

–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –њ–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –±—Л–ї –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Ю–љ –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –Я–Ю–≠–Ґ–Ю–Ь, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Ы–Ш–†–Ш–Ъ–Ю–Ь, –Ч–Э–Р–Ґ–Ю–Ъ–Ю–Ь –Ф–£–®, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ, –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љвА¶ –Т–µ–і—М —Г –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ—З–Ї–Є –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞ –Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞. –Т –µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —А–Њ–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –њ–µ—З–∞—В—М –љ–Њ–≤—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ —Б –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є. –І–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –µ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Ф–Т–Р –њ–Њ –°–Ґ–ЮвА¶¬ї (–Њ —Д–ї–Њ—В–µ, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞—Е, –ї—О–±–≤–Є –Є –њ—А–Њ—З–µ–Љ)вА¶

–Я—А–Њ—Й–∞–є, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –љ–∞—И, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А!

–Ґ—Л –Њ—Б—В–∞–љ–µ—И—М—Б—П –≤ –љ–∞—И–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Ї–∞–Ї –°–Т–Х–Ґ–Ы–Ђ–Щ –Ш –Ф–Ю–С–†–Ђ–Щ –І–Х–Ы–Ю–Т–Х–Ъ!!!

–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞, —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –†–Я–Ъ –°–Э ¬Ђ–Ъ-421¬ї

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ъ—Г–Ј–Є–≤–∞–љ–Њ–≤

–Т –Я–Є–Њ–љ–µ—А–ї–∞–≥–µ—А–µ "–Р—А—В–µ–Ї", 1969 –≥–Њ–і. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —А—П–і—Г –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї–µ–≤–∞

–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ–µ –≤ –Ю—А—И–µ

–Я–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ

–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З –Ц–∞—А—Б–Ї–Є–є. –Я–Њ—Н—В, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї

–Э–µ —Б—В–∞–ї–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З–∞ –Ц–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–Њ—В —В–∞–Ї –≤–Њ—В вАУ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ–≥–Њ, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П. –Ш –љ–µ –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Ї–Њ—И–Љ–∞—А–љ–Њ-—А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–≥–∞–њ–Њ–ї–Є—Б–∞, –≥–і–µ –≤—Б—П–Ї–Є—Е —Н–ї–Є—В–љ—Л—Е –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—З–µ–±–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є = —Е–Њ—В—М –њ—А—Г–і –њ—А—Г–і–Є! –Ъ —З–µ—Б—В–Є –≤—А–∞—З–µ–є, –љ–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М вАУ –Њ–љ–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –≤—Б—С, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Є —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ.

–ѓ —Г–ґ–µ —В–µ—А–њ–µ—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —А–∞–љ–љ–Є–µ —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–Љ–Њ–є. –Ю–љ–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –љ–µ –љ–µ—Б—Г—В вАУ –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ! –Т–Њ—В —В–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Њ–≥–ї—Г—И–∞—О—В, –≤—Л–±–Є–≤–∞—О—В –Є–Ј –Ї–Њ–ї–µ–Є.

–Х—Б–ї–Є –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М вАУ —Б–Љ–µ—А—В—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–∞—П, –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П. –Ш –љ–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–є –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ —Г—А–∞–≥–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –Ь–∞–ї–Њ –Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л–µ, —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–µ—В —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є –≤—А–∞—З–∞ вАУ —Н—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М —З–µ–Љ-—В–Њ –љ–µ–њ—А–Є–ї–Є—З–љ—Л–Љ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –Т–Њ—В –Є –і–Њ–≥–Њ–љ—П—О—В –љ–∞—Б —В–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–Є, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є —В—А–∞–≤–Љ—Л, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Г–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µвА¶

–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Г –Љ–µ–љ—П –Њ–љ —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є вАУ –≤–Њ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–є —Д—Г—А–∞–ґ–Ї–µ –љ–∞ –Ї–Њ–њ–љ–µ —Б–µ—А–µ–±—А–Є—Б—В–Њ- –±–µ–ї—Л—Е, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Љ–Њ—А–Њ–Ј–љ—Л–є –Є–љ–µ–є, –≤–Њ–ї–Њ—Б, –≤ –ї—О–±—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г. –†—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ вАУ —З–µ—А–љ—Л–є. –ї–Њ—Е–Љ–∞—В—Л–є, —Д–ї–µ–≥–Љ–∞—В–Є—З–љ—Л–є ¬Ђ–≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј¬ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞. –Ю–љ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ–Є –≥—Г–ї—П–ї —Б —Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ —Б–Њ–њ–Ї–∞–Љ –°–Є–≤–Ї–Њ.

–Ф–∞–≤–љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ вАУ –Є –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –≤—З–µ—А–∞.

–°–Љ–µ—А—В—М –і–Њ–≥–љ–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ–љ–∞ —А–Њ–≤–љ–Њ –Ј–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О –і–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ј–∞ 4 –і–љ—П –і–Њ –Ф–љ—П –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П.

–Э–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —З—В–Њ-—В–Њ –Є—Б–Ї—А–Њ–Љ–µ—В–љ–Њ–µ, –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ. –Ю—В –≤—Б–µ–є –і—Г—И–Є –Є –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г. –Ю–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї ¬Ђ–і–∞—В—Б–Ї–Є–Љ¬ї –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Є—И–µ—В —Б—В–Є—Е–Є –Ї –і–∞—В–∞–Љ вАУ —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –љ–∞–±–Њ—А —А–Є—Д–Љ –Є –Њ—В–≤—П–Ј–∞–ї–Є—Б—М. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ вАУ —Е—Г–ґ–µ –ї—Г—З—И–µ, –љ–Њ —В–∞–Ї –±—Л–≤–∞–µ—В. –Р —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А вАУ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П вАУ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б—В–Є—Е–Њ–≤ вАУ —Г –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —Д–Њ—А–Љ–∞ –µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ю–љ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –ґ–Є–ї —Н—В–Є–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є. –•–≤–∞—В–∞–ї –љ–∞ –ї–µ—В—Г –Є–і–µ–Є, –і–µ–ї–∞–ї –Є–Ј –љ–Є—Е –Є—Б–Ї—А–Њ–Љ–µ—В–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—В. –°–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –µ–Љ—Г –ї–Є—А–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –Є—А–Њ–љ–Є–µ–є, —Б–∞–Љ–Њ–Є—А–Њ–љ–Є–µ–є. –С—Л–ї–Њ –і–µ–ї–Њ, –Њ–љ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Г–Љ—Г–і—А—П–ї—Б—П —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М, –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є –љ–∞ —З–µ–Љ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ.

–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–≥–Њ —А—Г–±–∞–Є вАУ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ вАУ –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ—Л–µ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є-–Є–≥—А–Є–≤—Л–µ. —П –±–µ—А—Г —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–∞–Љ–Є –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е –≥–ї–∞–≤ –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤, –≤—Б—В–∞–≤–ї—П—О –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–є. –С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї —В–∞–ї–∞–љ—В. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О –Љ—Л—Б–ї—М, –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ —Б–Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є.

–Ш –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ —В–Њ–ґ–µ:

–Т—Б–µ, —З—В–Њ –Є—Й—Г—В —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ

–Ю—Б—П–Ј–∞–љ—М–µ, –≤–Ї—Г—Б –Є –Ј—А–µ–љ–Є–µ,

–Р–Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ, –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ

–Ш –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –Њ–ґ–Є—А–µ–љ–Є—О.

–Р –њ–µ—Б–µ–љ –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ! –Ш –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л—Е —Б–ї–Њ–≤ вАУ –Њ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –і—Г—И–Њ–є –ї—О–±–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, —А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ї—О–±—Л–Љ –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Є. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—П—В—Б—П вА¶

–ѓ –Ј–љ–∞–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ц–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —Б —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 90-—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±—Л–ї –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є, –∞ –Њ–љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б –љ–Є–Љ –ї–µ–≥–Ї–Њ, –Њ–љ –±—Л–ї –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–µ–љ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–љ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї вАУ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–∞. –Ь—Л —Б –љ–Є–Љ –њ—А–Њ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ –Є–і–µ–Є , –Є–±–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–∞—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –±—Л–ї–∞ –љ–Њ–≤—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ, –і–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –і–Њ–Ї–∞–њ—Л–≤–∞—В—М—Б—П —Б–∞–Љ–Є–Љ вАУ —В–Њ, —З–µ–Љ—Г –Љ—Л —А–∞–љ–µ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Б—М вАУ –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Њ, —В–∞–Ї –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В. –°–∞–Љ–Є –ґ–µ –њ—А–Є–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ вАУ –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —П–≤–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є. –Ю–љ –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ вАУ –≤–љ–Є–Ї–∞–ї –≤ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М, —Е–Њ—В—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ, –Њ–є, –Ї–∞–Ї –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ! –Р–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є. –Ю–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ —Г–Љ–µ–ї, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–і—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї –і—А—Г–≥–Є–Љ –≥–∞–і–Њ—Б—В–µ–є, —Й–µ–њ–µ—В–Є–ї–µ–љ –±—Л–ї –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ъ–∞–Ї–Є–µ –±–ї–∞–≥–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–µ –≤ –і–µ–љ—М –µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ—М—П ?

–Я—Г—Б—В—М –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–µ—В –≤ —А–∞–і–Њ—Б—В—М –ґ–Є—В—М

–Ш –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–µ—В –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є !

* * *

–Я–Њ—А–Њ—О –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В–Є

–Љ—Л –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ —А—М—П–љ–Њ,

–Э–µ –≤–Є–і–Є–Љ –ї–µ—Б—В—М,

–љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ–Љ –Њ–±–Љ–∞–љ–∞,

–Э–Њ –ї–Є—И—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Њ—И–Є–±–Ї–Є

–±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В,

–Я—Г—Б—В—М –і—А—Г–ґ–±–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞

–љ–µ –≤–µ–і–∞–µ—В –Є–Ј—К—П–љ–∞ !

–Ґ—А—Г–і–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –љ–µ–Љ –≤ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є вАУ –±—Л–ї! –Ъ–∞–Ї , –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є, –Љ—Л –Љ–∞–ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –≤ –±—Г–і–љ–Є! –Э–∞–Љ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–є —О–±–Є–ї–µ–є –Ї–∞–Ї–Њ–є, –Є–ї–Є —В–∞–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ, –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ–≤–Њ–і—ЛвА¶ –Я–Њ–Љ–љ—О . –Њ–љ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Е–Њ—Е–Љ–Є–ї, –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї: ¬Ђ–Я–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –∞–і—А–µ—Б –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О вАУ —Н—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –љ–µ–Ї—А–Њ–ї–Њ–≥ —Б—В–Њ—П¬ї.

–Ы–µ—В –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –љ–∞–Ј–∞–і –Љ—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є —Б –љ–Є–Љ –Ї–љ–Є–≥—Г-—В–∞–љ–і–µ–Љ. –≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В вАУ —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л вАУ –±—Л–ї–Є –Љ–Њ–Є ¬Ђ–Ы–µ–≥–µ–љ–і—ЛвА¶¬ї, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –µ–≥–Њ ¬Ђ–Ґ–Њ—Б—В—Л –Є —А—Г–±–∞–Є –Є–Ј –њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞¬ї. –Х–≥–Њ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є—П –±—Л–ї–Є —З–∞—Б—В–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ, –Ї—Г–і–∞ –Ї–∞–Ї –≥–ї—Г–±–ґ–µ –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ –±–∞–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–Њ—Б—В–Њ–≤, –Є–љ–Њ–є —А–∞–Ј –Љ–љ–µ –Њ–љ–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –†—Г–±–∞–Є –•–∞–є—П–Љ–∞ –Є–ї–Є –†—Г–Љ–Є. –Т —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–µ –Ї –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є—О —П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї вАУ ¬Ђ–Т –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –љ–∞–і –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ—О —П–Љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є —В–µ –µ—Й–µ –•–∞–є—П–Љ—Л¬ї. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —В–∞–Ї.

–І—В–Њ–± –±—Л–ї –Є–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ,

–С—Л–ї –≤–µ—В–µ—А —Й–µ–і—А –Є —И—В–Њ—А–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–µ–љ,

–Я–Њ–і–љ–Є–Љ–µ–Љ —В–Њ—Б—В: –Ј–∞ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ,

–Ш —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤–µ—А–љ–Њ –ґ–і–µ—В –љ–∞ —Б—Г—И–µ!

–°–ї—Г–ґ–±—Г-—В–Њ –≤ –њ—А–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї, –љ–Њ –і—Г–Љ–∞–ї –Њ –љ–µ–є, –Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –Є —Е–Њ–і–Є—В –≤ —Б—Г—А–Њ–≤—Л–µ –Љ–Њ—А—П!

–°–±–Њ—А–љ–Є–Ї —А–∞–Ј–ї–µ—В–µ–ї—Б—П –Ј–∞ –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є. –Ш –љ–∞ –Ф–µ–љ—М –Т–Ь–§ –і–∞—А–Є—В—М —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ—З–µ–≥–Њ, –Ј–∞ –љ–Є–Љ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Є–Ј –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ы–Є—Ж—Л –Є –Т–Є–і—П–µ–≤–Њ. –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г вАУ –і–∞ –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї, –і–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—И–µ—В вАУ –∞–≤—В–Њ—А –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Є—И–µ—В –і–ї—П –°–≤–Њ–µ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л—В—М –і–ї—П –≤—Б–µ—Е, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ!

–Ю–љ –ї—О–±–Є–ї –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ю–љ –ї—О–±–Є–ї –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В, –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б–Ї—Г—З–∞–ї –Њ –љ–µ–Љ

–Я—Г—В—М –≤ –±–µ–Ј–і–љ–∞—Е –Њ–Ї–µ–∞–љ–Њ–≤ –љ–µ –Ј–∞–±—Л—В—М,

–С—Л–ї –њ—А–Њ–ґ–Є—В –≤–µ–Ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –Є —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е.

–Ґ–∞–Ї, –і–∞–є —Б—Г–і—М–±–∞ —Г–і–∞—З–Є –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–∞–Љ –њ–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О!

* * *

–Т–µ–Ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ–Њ–і—Л—В–Њ–ґ–Є–≤,

–° –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М:

–Ь—Л –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ –Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ,

–Т –њ–∞—А—Г—Б–∞—Е –µ—Й–µ –њ–Њ–њ—Г—В–љ—Л–є –≤–µ—В–µ—А!

–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –ї—О–±–Є–ї —А–Њ–і–љ—Г—О –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М, –Ј–љ–∞–ї —П–Ј—Л–Ї, –њ–µ—Б–љ–Є. –Ю–љ –ї—О–±–Є–ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –ї—О–±–Є–ї–Є –µ–≥–Њ. –Р —З—В–Њ? –≠—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є вАУ –±–µ–Ј –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ.

–Я—Г—Б—В—М —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Є –ї—О–±–Њ–≤—М

–Т–∞–Љ —Б—В–∞–љ—Г—В –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї–Њ–Љ !

–Я—Г—Б—В—М –љ–µ –Ї–Њ—Б–љ–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–Ј

—В—А–µ–≤–Њ–≥–∞ –Є —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М !

–Я—Г—Б—В—М –±—Г–і–µ—В –Т–∞—И–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М

—В–∞–Ї —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–ї–љ–∞

–Ъ–∞–Ї –і–Њ –Ї—А–∞–µ–≤ –њ–Њ–ї–љ—Л

–≤ —А—Г–Ї–∞—Е –і—А—Г–Ј–µ–є –±–Њ–Ї–∞–ї—Л !

–ѓ —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –Є –і–∞–ґ–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –њ—А–Њ—Й–∞—П—Б—М —Б –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ, –±—Г–і—Г—В —Б–Љ–∞—Е–Є–≤–∞—В—М —Б–ї–µ–Ј—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Н—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–∞—П –њ–Њ—В–µ—А—П –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.

–Ф–∞, –≤–Њ—В —В–∞–ЇвА¶ –£–ґ –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ –Ј–∞ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, –љ–µ–Ї–Є–є —Б—Г–Љ–±—Г—А. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–∞ –ї–µ–≥–ї–Є –љ–∞ –ї–Є—Б—В вА¶ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–∞–Љ —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –Є —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є –µ–≥–Њ —А—Г–±–∞–Є –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–∞–Љ–Є –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є

–Т–µ—З–љ–∞—П —В–µ–±–µ –њ–∞–Љ—П—В—М, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А! –С–Њ–≥ –Њ–љ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤, –њ—А–Њ—Б—В–Є—В –Њ–љ –≥—А–µ—Е–Є –љ–∞—И–Є, –Њ–љ –љ–µ –Љ–µ–ї–Њ—З–µ–љ!

–Т. –С–µ–ї—М–Ї–Њ (–°—В–∞—А—Л–є –§–Є–ї–Є–љ)

18.03.201602:5718.03.2016 02:57:46

0

13.03.201615:5213.03.2016 15:52:17

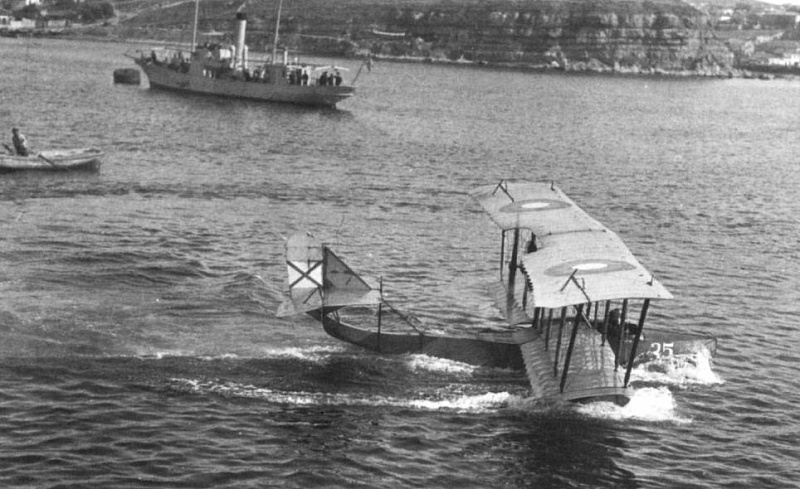

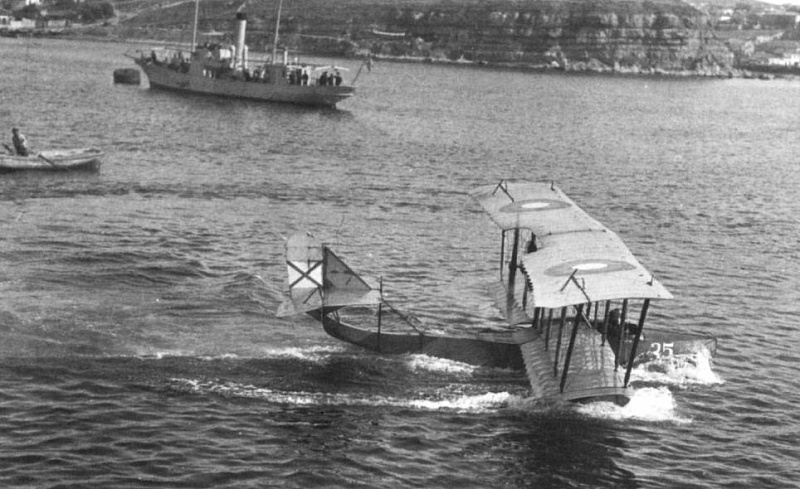

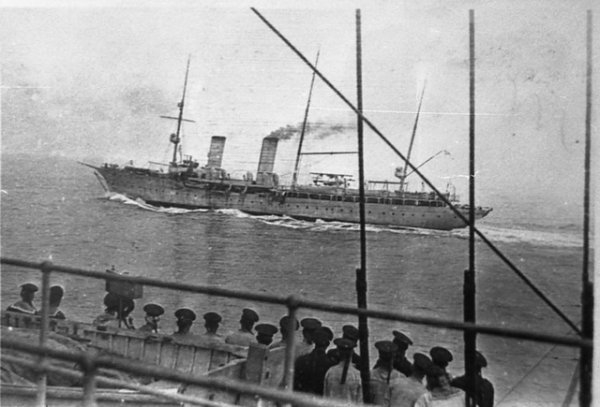

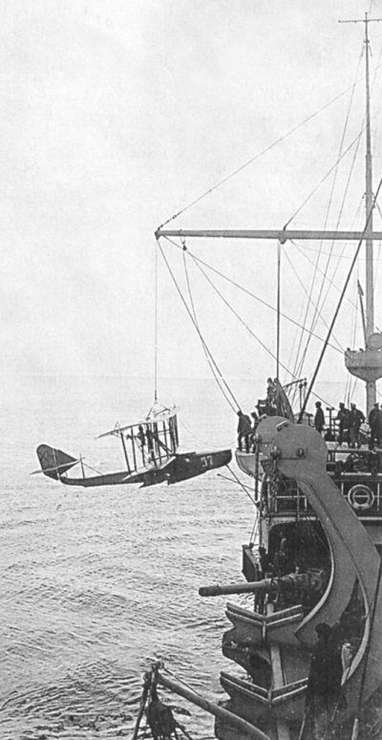

–Ъ–∞–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В—З–Є–Ї–Є 12 –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥–Њ–і–∞

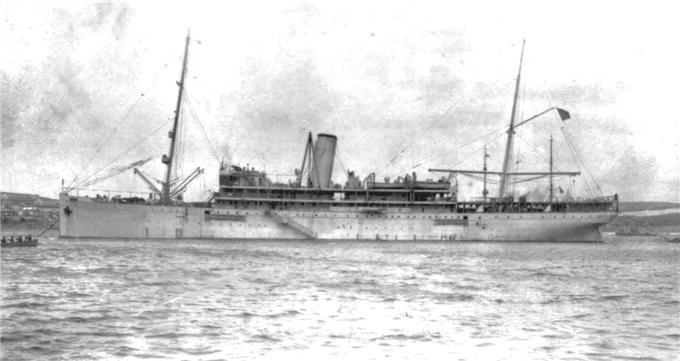

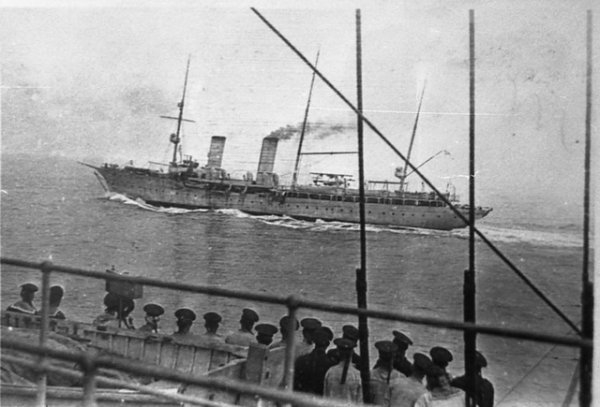

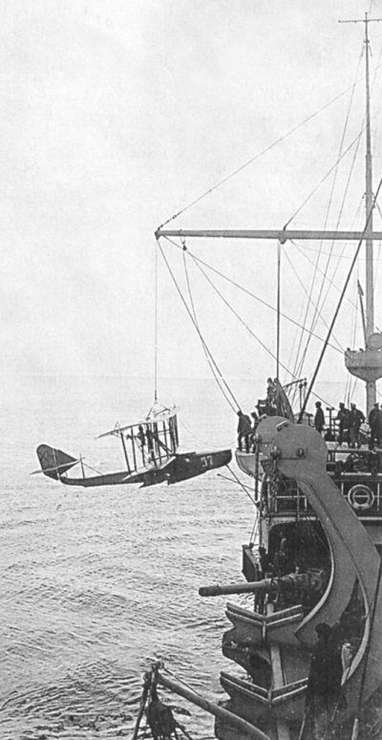

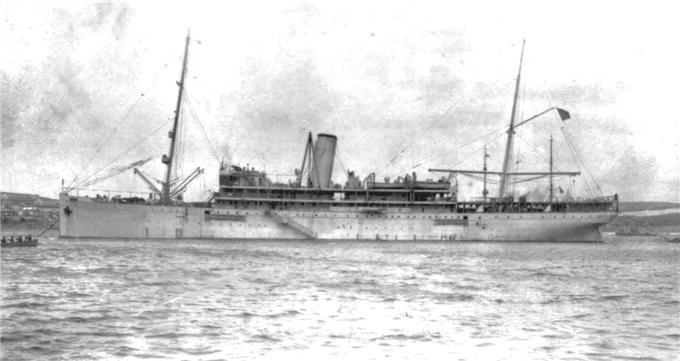

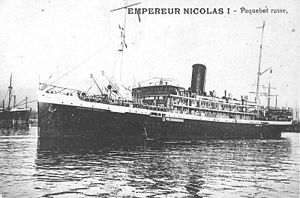

–њ–ї–µ–љ–Є–ї–Є —В—Г—А–µ—Ж–Ї—Г—О —И—Е—Г–љ—Г –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤–µ–ї–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В—З–Є–Ї–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –§–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ - –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ш. –Ъ. –У—А–Є–≥–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ 19 –∞–њ—А–µ–ї—П 1911 –≥. –†—П–і –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ —Б—З–Є—В–∞—О—В —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –і–љ–µ–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –С—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —В—А–Є –њ–Њ–њ–ї–∞–≤–Ї–Њ–≤—Л—Е –ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Ъ–µ—А—В–Є—Б–∞ –Є –і–≤–∞ - –Т—Г–∞–Ј–µ–љ–∞. –У–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –±—Л–ї–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ—Л –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –Т –∞–њ—А–µ–ї–µ 1914 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –Љ–Њ—А–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –і–≤—Г—Е –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є (–†–Ю–Я–Ш–Ґ) вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IIIвАЭ –Є вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є IвАЭ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ 1913 –≥. –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є, (вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IIIвАЭ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ –≤ вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IвАЭ, —В.–Ї. —Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П –ї–Є–љ–Ї–Њ—А —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ), –і–ї—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞ –љ–Є—Е –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –Т —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1915 –≥. –Њ–љ–Є –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ —Б—В—А–Њ–є. вАЬ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є IвАЭ –Љ–Њ–≥ –љ–µ—Б—В–Є 7 –ї–µ—В–∞—О—Й–Є—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ь-5, вАЬ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IвАЭ вАУ 5 –ї–µ—В–∞—О—Й–Є—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ь-5 –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ф.–Я. –У—А–Є–≥–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞. –°–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Є –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤–Њ–і—Г –Љ–∞—З—В–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А–∞—Е. –У–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ –Є –≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –Є—Е –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—О –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П —Б –Є—О–ї—П 1915 –њ–Њ –Є—О–љ—М 1917 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї 71 —В–∞–Ї–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В.  –Ы–µ—В–∞—О—Й–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Ь-5 –Ы–µ—В–∞—О—Й–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Ь-5 –Ч–∞—В–µ–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –∞–≤–Є–∞–љ–µ—Б—Г—Й–µ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ - –Њ—В—А—П–і –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є (–њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є). –Ф–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –љ–∞—А—П–і—Г —Б –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–Љ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ (—З–µ—В—Л—А–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л—Е –Њ—В—А—П–і–∞, –њ–Њ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ) –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Є —З–µ—В—Л—А–µ –∞–≤–Є–∞–љ–µ—Б—Г—Й–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –≠—В–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –Њ—В 31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1916 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 227 –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Р.–Т. –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї–∞ вАЬ–Ю —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞вАЭ –Є –±—Л–ї–Є вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IвАЭ, вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є IвАЭ, вАЬ–Р–ї–Љ–∞–ЈвАЭ (–±—Л–≤—И–Є–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞) –Є –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і вАЬ–†—Г–Љ—Л–љ–Є—ПвАЭ.  –Р–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IвАЭ –Р–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IвАЭ

–Р–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I¬ї –Р–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I¬ї  –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ вАЬ–Р–ї–Љ–∞–ЈвАЭ —Б –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ вАЬ–Р–ї–Љ–∞–ЈвАЭ —Б –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г.  –Р–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В ¬Ђ–†—Г–Љ—Л–љ–Є—П¬ї –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В–µ –Р–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В ¬Ђ–†—Г–Љ—Л–љ–Є—П¬ї –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В–µ –Т 1917 –≥–Њ–і—Г –µ—Й–µ —З–µ—В—Л—А–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–∞ (–±—Л–≤—И–Є–µ —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і–∞) - вАЬ–Ф–∞–Ї–Є—ПвАЭ, вАЬ–Ъ–Њ—А–Њ–ї—М –Ъ–∞—А–ївАЭ вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Ґ—А–Њ—П–љвАЭ вАЬ–Я—А–Є–љ—З–Є–њ–µ—Б—Б–∞ –Ь–∞—А–Є—ПвАЭ —Б—В–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞–Љ–Є. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1913 –њ–Њ 1917 –≥–Њ–і, –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ 5 –ї–µ—В, –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Њ –≤ —Б—В—А–Њ–є 12 –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤, –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В–∞—О—Й–Є–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є –Ь-5 –Є –Ь-9 –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –±—Л–ї –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –∞–≤–Є–∞–љ–µ—Б—Г—Й–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.  –У–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—В –љ–∞ –±–Њ—А—В –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –У–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—В –љ–∞ –±–Њ—А—В –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є–љ—П–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є IвАЭ —Б 4 –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г, —Б—В–∞–ї –њ–Њ—Е–Њ–і –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є 24 –Љ–∞—А—В–∞ 1915 –≥–Њ–і–∞. –Т —Е–Њ–і–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –±–Њ–Љ–±–Њ–≤—Л–є —Г–і–∞—А –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ. –Ґ–∞–Ї, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ—Л –Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ —Г –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П. 27 –Љ–∞—А—В–∞ 1915 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –≤—Л—И–µ–ї –≤ —В—А–µ—В–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і –Ї –С–Њ—Б—Д–Њ—А—Г, –≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –і–≤–∞ –∞–≤–Є–∞–љ–µ—Б—Г—Й–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П: ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I¬ї (4 –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–∞) –Є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Р–ї–Љ–∞–Ј¬ї (1 –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В). –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –≤–Ј–ї–µ—В–µ–≤—И–Є–µ —Б –≤–Њ–і—Л —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –С–Њ—Б—Д–Њ—А–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ—В, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –і–≤–µ –±–Њ–Љ–±—Л –љ–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л–µ –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Є –Њ–і–љ—Г –љ–∞ –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж, 3 –Љ–∞—П 1915 –≥–Њ–і–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–є –љ–∞–ї—С—В –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є - –°—В–∞–Љ–±—Г–ї!!! 6 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1916 –≥–Њ–і–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П –љ–∞–љ–µ—Б–ї–∞ —Г–і–∞—А –њ–Њ –≥–∞–≤–∞–љ–Є –Ч–Њ–љ–≥—Г–ї–і–∞–Ї–∞ –Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –љ–µ–є —Б—Г–і–∞–Љ –Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П–Љ. –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Њ–±–∞ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є, –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –Ч–Њ–љ–≥—Г–ї–і–∞–Ї—Г –Є –≤ 15 –Љ–Є–ї—П—Е –Њ—В –±–µ—А–µ–≥–∞ —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–і—Г 14 –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В—З–Є–Ї–Є —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є 18 –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Є 20 –Љ–∞–ї—Л—Е –±–Њ–Љ–±, –њ–Њ—В–Њ–њ–Є–≤ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і ¬Ђ–Ш—А–Љ–Є–љ–≥–∞—А–і¬ї –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤. –Т –∞–њ—А–µ–ї–µ 1916 –≥. –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Л вАЬ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є IвАЭ –Є вАЬ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IвАЭ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Є –Є–Ј –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞ –Є –Ь–∞—А–Є—Г–њ–Њ–ї—П –Ї —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—О, –≤ —А–∞–є–Њ–љ –†–Є–Ј–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Г—О –і–µ—Б–∞–љ—В–љ—Г—О —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є—О –Є–Ј 27 —Б—Г–і–Њ–≤. –У–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –≤–µ–ї–Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞–і –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –Є –љ–µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Г—О –Њ—Е—А–∞–љ—Г —А–µ–є–і–∞. –І–µ—А–µ–Ј –Љ–µ—Б—П—Ж вАЬ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IвАЭ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –і–µ—Б–∞–љ—В–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –Ґ—А–∞–њ–µ–Ј—Г–љ–і–∞ (–Ґ—А–∞–±–Ј–Њ–љ–∞) –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Б–∞–ґ–µ–љ–∞ —Ж–µ–ї–∞—П –њ–µ—Е–Њ—В–љ–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П. 12 –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥. 8-–є –≥–Є–і—А–Њ–Њ—В—А—П–і –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ –С–Њ—Б—Д–Њ—А–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –Є –∞—Н—А–Њ—Д–Њ—В–Њ—Б—М–µ–Љ–Ї—Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є —З–µ—А—В—Л –Є —А–∞–Ј–±–Њ–Љ–±–Є—В—М –∞—А—В–±–∞—В–∞—А–µ–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Љ—Л—Б–µ –Ъ–∞—А–∞-–С—Г—А—Г–љ. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –љ–∞–і –С–Њ—Б—Д–Њ—А–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і–≤—Г—Е–Љ–µ—Б—В–љ–∞—П –ї–µ—В–∞—О—Й–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Ь-9 (–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ф.–Я. –У—А–Є–≥–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞) —Б –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ "–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А IвАЭ (—Н–Ї–Є–њ–∞–ґ - –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –Є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ-–љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М —Г–љ—В–µ—А-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А –§. –Ґ—Г—А) –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї—П–љ–∞ —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є –Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Г —В–Њ–њ–ї–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–Ї–∞, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –±—Л–ї —Б–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –≤–Њ–і—Г –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ф–µ—А–Ї–Њ—Б–∞, –≤–љ–µ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є.  –Ы–µ—В–∞—О—Й–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Ь-9 –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ф.–Я. –У—А–Є–≥–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ы–µ—В–∞—О—Й–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Ь-9 –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ф.–Я. –У—А–Є–≥–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Я–Њ–і–Њ–±—А–∞–≤ –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–µ—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –Є —Б—З–Є—В–∞—П —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞ —Б–±–Є—В—Л–Љ –Є–ї–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ, –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —Г—И–ї–Є –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –Є –Ґ—Г—А, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –љ–µ–≤–і–∞–ї–µ–Ї–µ –Њ—В —Б–µ–±—П —В—Г—А–µ—Ж–Ї—Г—О —И—Е—Г–љ—Г, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є –±–µ–љ–Ј–Є–љ–∞, –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Љ–Њ—В–Њ—А —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞ –Є, –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞—П—Б—М –Њ—В –≤–Њ–і—Л, –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–µ –≤ –∞—В–∞–Ї—Г. –Ю—В–Ї—А—Л–≤ –Њ–≥–Њ–љ—М –Є–Ј –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞, –≤—Л–љ—Г–і–Є–ї–Є —В—Г—А–Њ–Ї —Б–њ–µ—И–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —И—Е—Г–љ—Г –Є –љ–∞ —И–ї—О–њ–Ї–µ –±–µ–ґ–∞—В—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥. –Ч–∞—Е–≤–∞—В–Є–≤ —И—Е—Г–љ—Г, –ї–µ—В—З–Є–Ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В, –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–љ—П–≤ —Б –љ–µ–≥–Њ –≤—Б–µ —Ж–µ–љ–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є, –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В –Є –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б, –Є, –њ–Њ–і–љ—П–≤ –њ–∞—А—Г—Б–∞ –љ–∞ —И—Е—Г–љ–µ, –њ–Њ—И–ї–Є –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –®—В–Њ—А–Љ–Њ–Љ —И—Е—Г–љ—Г —Б–љ–µ—Б–ї–Њ –Ї –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—О –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Є –µ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —Г –Ф–ґ–µ—А–ї—Л–≥–∞—З—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—Б—Л –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є–Ј –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П. –Я—А–Є–±—Л–≤—И–Є–є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Њ—В–±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Г—О —И—Е—Г–љ—Г-–њ—А–Є–Ј –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Т–Њ—В —В–∞–Ї —З–µ—А–µ–Ј 6 –і–љ–µ–є, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –Є –њ—А–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л, –Њ–љ–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –њ–∞—А—Г—Б–љ—Г—О —И—Е—Г–љ—Г –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Р. –Т. –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї –љ–∞–≥—А–∞–і–Є–ї –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ь. –Ь.–°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –§. –Ґ—Г—А –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ 4-–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –Ъ–∞–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї —Б–∞–Љ –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤: вАЬ–Ь–µ–љ—П –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –Ї –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї—Г –љ–∞ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А вАЬ–У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–µ—ЖвАЭ. –Я—А–Њ–≤–µ–ї–Є –≤ –Ї–∞—О—В—Г –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞. –ѓ —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є –љ–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ –±—А—О–љ–µ—В–∞ —Б –Њ—А–ї–Є–љ—Л–Љ –љ–Њ—Б–Њ–Љ, –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є —Б—В—А–Є–ґ–Ї–Њ–є, —Б –Њ—З–µ–љ—М —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Є –≤–Њ–ї–µ–≤—Л–Љ–Є —З–µ—А—В–∞–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞- –µ—Й–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞. –Ю–љ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є–ї —Б –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Њ–Љ —И—Е—Г–љ—Л –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–µ—Б—М —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є—П —И—Е—Г–љ—Л —Б —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞ вАУ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—А—Г—З–µ–љ–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –І—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї–∞ –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ –≤ —А–Њ–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Т–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л—Е —Б–Є–ї 3-–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–±—Г—А–≥–µ.вАЭ –Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Њ —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –ї–µ—В—З–Є–Ї–∞ –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞. –Ю–љ —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–≤–Є–∞—В–Њ—А. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є, –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ, –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М.  –Ь–Є—З–Љ–∞–љ –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤. 1913–≥. –Ь–Є—З–Љ–∞–љ –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤. 1913–≥. –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1891 –≥–Њ–і—Г. –Т 1913 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –Љ–Є—З–Љ–∞–љ—Л, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –і–Њ 1916 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ вАЬ–°–Є–љ–Њ–њвАЭ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т 1916 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –®–Ї–Њ–ї—Г –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Р–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –У—Г—В—Г–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –Є –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ 8-–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –Т–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –љ–∞–ї–µ—В–∞—Е –љ–∞ –Т–∞—А–љ—Г, –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж—Г. –Я—А–Є –љ–∞–ї–µ—В–µ –љ–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж—Г –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ –Є –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –њ–ї–µ–љ, –±–µ–ґ–∞–ї –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1918 –≥–Њ–і–∞. –Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1921 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–µ–є. –Т 1933 –≥., –њ–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –Ю. –®–Љ–Є–і—В–∞, –Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—О—В –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–Ґ–∞–є–Љ—Л—А—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –Я–Њ–і –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і—Г—О—В—Б—П –Є –љ–∞–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞ –Ї–∞—А—В—Г –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –≤ 1932 –≥. –≤ –Ъ–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є–є –¶–Ш–Ъ. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Т 1947 –≥–Њ–і—Г —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –≤ –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞. –Э–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љвА¶.. –і–≤—Г–Љ—П –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є вАЬ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—ЛвАЭ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є. –Т–µ–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ, –≤ –Ь–Т–Ґ–£ –Є–Љ. –С–∞—Г–Љ–∞–љ–∞. –£–Љ–µ—А –≤ 1974 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ–і–µ–≤–Є—З—М–µ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ. –°—Л–љ –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞ - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞- –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Ъ.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї-—Б–µ–≤–µ—А–Њ–Љ–Њ—А–µ—Ж. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –Ъ-21, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Э.–Р. –Ы—Г–љ–Є–љ. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –∞—В–∞–Ї–Є –Ъ-21 –љ–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –ї–Є–љ–Ї–Њ—А вАЬ–Ґ–Є—А–њ–Є—ЖвАЭ 5 –Є—О–ї—П 1942 –≥., –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —Н—Б–Ї–∞–і—А—Г –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є PQ-17. –ѓ–≤–ї—П–µ—В—Б—П –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–љ–Є–≥–Є "–Ы—Г–љ–Є–љ –∞—В–∞–Ї—Г–µ—В "–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж". .jpg) –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –Є –Ъ.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –Є –Ъ.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –Ъ.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –і–≤—Г–Љ—П –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л II —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л –Є –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ч–љ–∞–Ї –Я–Њ—З—С—В–∞, –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є - "–Ч–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є", "–Ч–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–∞", "–Ч–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ч–∞–њ–Њ–ї—П—А—М—П" –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є. –Т–љ—Г–Ї–Є –Ь.–Ь. –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т–Њ—В —В–∞–Ї–∞—П —Б–ї–∞–≤–љ–∞—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П. –І—В–Њ –ґ–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞–≤–Є–∞–љ–µ—Б—Г—Й–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ –≤ –Я–µ—А–≤—Г—О –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –Њ–љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞ –Ј–∞–і–∞—З –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –±—Л –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ. –Э–Њ –≤–Љ–µ—И–∞–ї–∞—Б—М –µ–µ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ш—Б—В–Њ—А–Є—ПвА¶ –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В—Л –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –Я–µ—А–≤—Г—О –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г: вАЬ–°—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ (–Є–±–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ –≤–Є–і–љ—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞–љ–Є—П –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є), —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –±–Њ–µ–≤–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –Р –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–є –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –≤—Л—И–µ —Г—А–Њ–≤–љ—П –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—ЕвА¶.. –Т –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї –≤–µ–і–µ–љ–Є—О —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Є –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О –±–Њ–Љ–±–Њ–≤—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≥–Є–і—А–Њ—Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤ –≤ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—ЕвА¶.. –°–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —В–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ—Л –Є —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ—Л –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ-—Г–і–∞—А–љ—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л вАЬ. (U.S. Naval Institute Proceedings 1970–≥.). –Я—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П 1917 –≥–Њ–і–∞, –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Б–µ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –∞–≤–Є–∞—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Л –±—Л–ї–Є —Г–≥–љ–∞–љ—Л –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г –±–µ–ї—Л–Љ–Є –Є –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—В–∞–Љ–Є. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞–≤–Є–∞–љ–µ—Б—Г—Й–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Ш —Б–µ–є—З–∞—Б –†–Њ—Б—Б–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —В—П–ґ–µ–ї—Л–є –∞–≤–Є–∞–љ–µ—Б—Г—Й–Є–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А вАЬ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤вАЭ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –≤ –≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–µ –≤ 1982 –≥–Њ–і—Г, –Є –≤ 1991 –≥–Њ–і—Г –≤–Њ—И–µ–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

13.03.201615:5213.03.2016 15:52:17

0

13.03.201608:0513.03.2016 08:05:41

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Я—А–Њ—Й—С–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ.  ¬Ђ–Э–∞ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞, –Э–µ –њ–µ—А–µ—И–∞–≥–љ—Г—В—М, –љ–µ –Њ–±–Њ–є—В–Є вАУ –Э–Њ—З—М—О –Ї—В–Њ-—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Г–Ї—А–∞–і–Ї–Њ–є –°–ї–Њ–≤–Њ –љ–∞–±–Њ–ї–µ–≤—И–µ–µ ¬Ђ–Я—А–Њ—Б—В–Є¬ї. –С–Њ–ї—М –≤–Є–љ—Л —В–∞–Ї –≤ –Ї–Њ–Љ-—В–Њ –љ–∞–Ї–Є–њ–µ–ї–∞, –Ц–Є—В—М —Б –љ–µ–є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В —Б–Є–ї, –£ –Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є –і–µ–ї–Њ–Љ –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Њ—Й–µ–љ—М—П –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї. –Э–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ, —З—В–Њ–± –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, –°–ї–Њ–≤–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –љ–µ –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї, –Ш –њ—Г—Б–Ї–∞–є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї! –Э–∞ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В–µ –±—А–Њ—Б–Ї–Њ, —П—А–Ї–Њ —Б–≤–µ—В–Є—В –°–ї–Њ–≤–Њ-–њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ ¬Ђ–Я—А–Њ—Б—В–Є¬ї, –І—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ–Љ –Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ –У—А—Г–Ј –Њ–±–Є–і—Л –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –љ–µ –љ–µ—Б—В–Є¬ї.  –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –і–љ–µ–є –Љ–∞—Б–ї–Є—З–љ–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –љ–Є–Љ–Є, –Љ–љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П —Н—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ: ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ¬ї.¬ї –£ –≤—Б–µ—Е —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —П –њ—А–Њ—Й—Г –њ—А–Њ—Й–µ–љ—М–µ - –Я—А–Њ—Й—С–љ–Њ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ. –Ш –≤–µ—А—О, –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–і–∞—В—М –Љ–љ–µ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ –Ј–љ–∞—О—В –Є—Б–њ–Њ–Ї–Њ–љ –≤–µ–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ —Н—Е–Њ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –Њ—В–Ј–Њ–≤–µ—В—Б—П: ¬Ђ–Я—А–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–љ—П –Є —П –њ—А–Њ—Й–∞—О!¬ї  –Ц–µ–ї–∞—О –Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ —Г–і–∞—З–Є, –Љ–Є—А–∞ –Є –і–Њ–±—А–∞! –Я—Г—Б—В—М –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—В —В–µ–њ–ї–∞ –Є —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –≤—Б–µ–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ–∞—П –≤–µ—Б–љ–∞ !

13.03.201608:0513.03.2016 08:05:41

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:

–Я—А–µ–і.

|

1

|

...

|

240

|

241

|

242

|

243

|

244

|

...

|

1584

|

–°–ї–µ–і.

|

.jpg)

.jpg)