Плодотворный Андрей Колобов опять выступил на сайте topwar.ru с очередным фэнтези на тему Цусимского сражения, под названием «О возможной тактике русских в Цусиме», где он дает советы «талантливому» флотоводцу Рожественскому, о несравненных талантах которого он (АК) уже писал в статье «Мифы Цусимы», как нужно было воевать.

Уважаемый АК, что же это получается? Либо вы противоречите сами себе и Рожественский не такой уж и талантливый, как вы его пытались выставить в «Мифы Цусимы», либо вы себя почувствовали более талантливым флотоводцем, чем Рожественский, т.е. совершенно гениальным, и поэтому даете советы, как нужно было маневрировать и какую держать дистанцию, просто талантливому флотоводцу?

Да-а, видно «манька» (мания величия) даже такого талантливого человека как АК не пощадила.

Для время провождения давайте разберем несколько постулатов, которые преподносит нам АК.

Почему для прорыва был выбран Цусимский пролив?

По словам адмирала Рожественского Сангарский пролив мог быть забит плавучими минами и заблокирован японской эскадрой, а в проливе Лаперуза мели, туманы пол эскадры растеряешь, да и угля много надо могло до Владивостока не хватить.

Ему вторит АК, да все правильно Сунгарский пролив узок, всего 18 км японцы легко могли заблокировать его, и Лаперузовым проливом идти нужно сильно корабли перегрузить, ага, а в этот момент Того как выскочит на встречу, а у наших кораблей от перегруза только трубы над водой торчат или того хуже Того поймает нашу эскадру около Владивостока, а у наших то угля почти что и нет, как они воевать буду?

Поэтому Ак делает следующий вывод:

«Следовательно, можно соглашаться, а можно не соглашаться с решением Рожественского идти именно Цусимой, но такое решение имело свои плюсы, а вот очевидно лучшего варианта у вице-адмирала не имелось — все пути имели свои достоинства (кроме, пожалуй, Сангарского), но также и недостатки».

Так два флотоводца талантливый (Рожественский) и гениальный (АК) пришли к общему знаменателю Цусимский пролив и точка!

Ну, коль скоро эти два флотоводца надумали идти Цусимским проливом и загрузили (перегрузили) предостаточное количество угля, чтобы дойти до Владивостока и с дырявыми трубами, зачем дорогой АК вы транспорты с собой потащили?

Без транспортов эскадренная скорость составила бы 13-14 уз. Что очень не плохо, в бою смогли бы принять участия русские крейсера, которые все сражение занимались охраной транспортов да к тому же неудачно, т.е. несколько десятков орудий крупного калибра стоявшие на крейсерах никак себя не проявили во время сражения именно из-за транспортов. Транспорты можно было направить через пролив Лаперуза в охранении пары легких крейсеров скоординировав прохождение ими пр. Лаперуза с заходом русской эскадры в Цусимский пролив. Японцы которые засекли бы прохождение наших судов через пролив Лаперуза поставили бы в известность Того и он не зная точно местонахождения нашей эскадры и ее намерения был бы вынужден бросить часть броненосных сил к пр. Лаперуза, здесь можно рассуждать были бы потеряны транспорты или им бы удалось проскочить, но это не важно, у нашей боевой эскадры в Цусимском проливе не связанной транспортами и встретившейся с ослабленной по количеству кораблей японской эскадры появлялся реальный шанс на прорыв.

Далее АК пишет: «Я предлагаю небольшую игру ума, мозговой штурм, если угодно. Давайте попробуем поставить себя на место русского командующего и, «влезши в его эполеты», составим план боя в Цусимском проливе. Разумеется, отринув наше послезнание и пользуясь только тем, что знал вице-адмирал Рожественский».

И для примера предлагает сначала проанализировать бой 1-ТОЗ в Желтом море: «…Для этого сперва обратимся к бою при Шантунге». Проанализировав сражение АК делает следующий вывод. Японцы в Желтом море не смогли потопить ни один русский корабль и если бы не гибель командующего то эскадра прорвалась во Владивосток, Рожественский знал об итогах боя и был уверен, что также «покидается» снарядами с японцами и прорвется.

Да, все правильно только опять эти два флотоводца не учли одну мелочь – перегруз кораблей, в Желтом море корабли были не перегружены и принимали японские снаряды главным броневым поясом, а в Цусимском проливе они принимали снаряды не бронированными бортами и надстройками.

Далее Ак пишет: «Интересно, что когда Рожественского спросили об окраске русских кораблей, он ответил: Эскадра не была перекрашена в серый цвет, потому что матово-черный лучше скрывает суда ночью от минных атак».

И делает очередной сенсационный вывод: «Когда я впервые прочитал эти слова, то был шокирован их очевидной нелепостью — как можно было, убоявшись каких-то там миноносцев, сделать из кораблей эскадры превосходные мишени для японских артиллеристов?! Однако если планировать битву в Цусиме по результатам сражения в Желтом море, то становится очевидно, что как раз таки ночных торпедных атак следовало бояться куда больше японского артиллерийского огня!».

Вот интересно если по инструкции во время отражения ночных атак миноносцев, корабли должны были пользоваться противоминными прожекторами и естественно при этом на несколько десятков миль эти корабли блестели и сверкали, как новогодние елки как матово-черный цвет окраски мог скрыть суда от минных атак?

И далее: грядущее Цусимское сражение имело очевидное сходство с боем в Желтом море. Задачей русского адмирала был прорыв во Владивосток. Задачей японского — не пропустить русских, чего можно было добиться, только разгромив русскую эскадру. Но бой на дальней и средней дистанциях не мог остановить русских, что было доказано в Желтом море. Отсюда следует во многом парадоксальный, но совершенно логичный вывод: для того, чтобы остановить броненосцы Рожественского, Хейхатиро Того должен был САМ искать ближнего боя!

Возникает невольный вопрос: Зачем Хейхатиро Того искать ближнего боя ведь на действие японских фугасных снарядов дистанция боя не влияет?

И тут дорогие читатель АК преподносит нам «сенсацию» как говорится «пристегните ремни» сейчас будет трясти: «А еще над нами довлеет знание того, что в Цусиме у японцев были снаряды, позволившие эффективно выводить из строя русские броненосцы на средних дистанциях боя. И, раз у Того были такие снаряды, то зачем же ему лезть в ближний бой?

Но в том-то и дело, что вице-адмирал Рожественский об этом оружии адмирала Того не знал, да и не мог знать. «Чемоданы» в Желтом море либо не использовались вообще, либо же — в крайне ограниченном количестве, так что в описаниях боя в Желтом море не содержится ничего похожего на эффект японских 305-мм фугасов в Цусиме.

Знаменитые японские «фуросики» — тонкостенные 305-мм «чемоданы», содержащие под 40 кг «шимозы», японцы создали незадолго до Русско-японской войны. Однако создать снаряд и обеспечить ими флот — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А так японские корабли использовали массу различных снарядов: кое-что делали сами, но большинство орудий и боеприпасов к ним закупали в Англии. При этом известно, что как минимум часть британских бронебойных снарядов уже в Японии была модифицирована с заменой стандартного ВВ на «шимозу», хотя конечно такой массы ВВ, как в «фуросики», добиться было нельзя».

Вот он момент истины! Задержите дыхание прежде чем смеяться. Оказывается в Желтом море японцы использовали снаряды другой системы те которые закупали в Англии и которые имели плохое (слабое) ВВ и только модифицировав английские снаряды, т.е. выковыряв их родную начинку (ВВ) и заменив на свою «шимозу» и начав производство снарядов у себя в Японии, заметьте с тонкими стенками, т.е. из более качественного металла, нежели чем английские снаряды (кто в это верит отойдите в сторону) японцы смогли достойно проявить себя в Цусимском проливе, но ведь Рожественский не знал о подлых планах япошек не знал, что они ему приготовили и как доверчивый человек понадеялся, что они применять те же «плохие» снаряды, что и в Желтом море.

Для тех, кто не понял над чем здесь можно посмеяться объясню. Уважаемый АК упоминая британские снаряды, говорит о стандартном ВВ скромно не называя его названия.

Это стандартное ВВ называлось – лиддит. Чтобы было понятно о чем идет речь приведу выдержку из Википедии.

2,4,6-Тринитрофенол (пикриновая кислота) — химическое соединение C6H2(NO2)3OH, нитропроизводное фенола. Молекулярная масса 229,11 а. е. м. При нормальных условиях — жёлтое кристаллическое вещество. Пикриновую кислоту и её соли, пикраты, используют как взрывчатые вещества, а также в аналитической химии для определения калия, натрия.

Другие названия:

• мелинит (Melinite) во Франции

• мелинит (Melinit) в Российской империи

• лиддит (Lyddite) в Великобритании

• пертит (Pertit) в Италии

• пикриновая кислота (Picric acid, PA) в США

• гранатфюллюнг (Granatfüllung) или Шпренгкорпер 88 (Sprengkorper 88) в Германии

• пикринит, пикринита (Picrinit, Picrinita) в Испании

• Экразит (Ekrasit) в Австрии

• TNF в Польше, США и др.

• шимозе, шимоза (яп. 下瀬火薬 симосэ каяку?) в Японии

Т.е. лиддит и шимозе это разные названия одного и того же вещества – пикриновой кислоты.

Если верить АК, то японцы выковыривали из импортных снарядов пикриновую кислоту под названием лиддит и пихали вместо нее свою пикриновую кислоту под названием шимоза и от этого (от смены названия вероятно) бризантное действие японских снарядов в разы возросло по сравнению со снарядами начиненными английской пикриновой кислотой.

Далее АК вообще несет несусветную ересь: «Но, исключая «палочку над Т», боя на средних дистанциях в завязке битвы, когда японцы стремились бы наседать на «голову» русской колонны, Рожественскому особо опасаться не стоило: во главе русской эскадры шла «бронированная черепаха» из четырех новейших броненосцев типа «Бородино», малоуязвимых на дистанции в 30-40 кбт для японских снарядов образца «боя при Шантунге». И что с того, что главный бронепояс этих броненосцев был почти полностью скрыт под водой? Так было даже и к лучшему — второй, верхний 152-мм бронепояс русских броненосцев гарантировал им сохранение плавучести, с успехом выполняя функции главного, поскольку, как было известно по результатам сражения в Желтом море, японские снаряды не пробивали брони. Зато при определенном везении тяжелый снаряд мог упасть в воду прямо перед бортом броненосца и уйти ему «под юбку», ударив, ниже главного броневого пояса, где корабли тех лет почти ничто не защищало. Ушедший в воду бронепояс отлично предохранял от такого удара, так что в целом ватерлиния новейших русских броненосцев при перегрузке оказывалась, защищена даже лучше, чем при их нормальном водоизмещении».

Оказывается это хорошо, что гл. броневой пояс ушел под воду так он лучше защищал от подводных пробоин, вот не знали до АК «тупоголовые» кораблестроители, где броневой пояс размещать, ведь верхний 152 мм пояс гарантировал им сохранении плавучести(!).

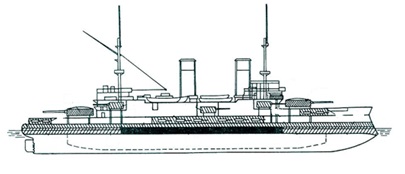

Схема бронирования броненосца «Бородино»

Давайте посмотрим на схему, в каком месте АК увидел 152 мм броню- вдоль каземата, все надстройки и оконечности корабля не бронированы, при погружении гл. броневого пояса ниже ватерлинии эти не бронированные борта находись на / ниже уровня моря и при попадании в них снарядов получали огромные пробоины, через которые внутрь корабля проникала вода…

И далее АК продолжает свою демагогию, Рожественский не знал, что русские снаряды плохие(!) не что японцы будут использовать не те снаряды, чем в Желтом море.

«Но это, разумеется, если японский флот оснащен снарядами образца «боя при Шантунге» и если считать, что наши снаряды способны были причинить вред японским кораблям — мы знаем, что это не так, но командующий русского флота не мог считать иначе».

И, в конце концов, АК делает заключение: «А это означает, что в первой фазе (до момента, когда Того решит сблизиться на 20-25 кбт) следовало вести сражение в сомкнутой колонне, «подставляя» под огонь 305-мм пушек японцев «бронированный лоб» из новейших кораблей типа «Бородино». Только так можно было бы ввести в бой тяжелые орудия 2-го и 3-го отрядов, не подставляя их самих под сокрушительный огонь японских броненосцев. Безусловно, русским следовало избегать «палочки над Т», но для этого, достаточно было бы просто поворачивать параллельно японцам всякий раз, когда те пытаются «подрезать» курс русской эскадры. В этом случае 1-ый японский отряд будет располагаться в лучшей тактической позиции, чем 1-ый броненосный отряд русских, но поскольку броненосцы типа «Бородино» малоуязвимы для снарядов образца «боя при Шантунге» (но других ведь не ожидалось!), то это можно было стерпеть. А вот когда Хейхатиро Того, видя бесперспективность боя на средней дистанции, решился бы войти «в клинч», сблизившись до 20-25 кбт и следуя параллельно русскому строю (как он это сделал в бою при Шантунге) — тогда, и только тогда, дав полный ход ринуться на противника, сократив дистанцию до убойных 10-15 кбт и попытаться реализовать свое преимущество в тяжелых орудиях».

Верх безграмотности и невежества, какие корабли погибли первыми? Те которые и составляли «бронированный лоб» их как раз Рожественский и подставил под все японские палочки над «Т», в случае простого поворота параллельно японцам наша эскадра постоянно находилась бы внутри дуги окружности, т.е. под сосредоточенным огнем японской эскадры, с японцами надо было расходиться на контркурсах ныряя каждый раз под «хвост» японской эскадры. Японцам совершенно не обязательно было входить «в клинч», их снаряды хорошо и без этого взрывались они это хорошо видели, поэтому средняя дистанция боя была около 35 каб. Кинуться на японскую эскадру можно было только чем ее можно было поразить? Снарядами которые не взрывались? Тогда уж дорогой АК вернее было пойти еще дальше и предложить нашей эскадре пойти на таран благо на всех броненосцах были тараны, только в этом случае, если бы удалось догнать, хоть один японский корабль, у русской эскадры был шанс нанести реальные потери японцам в корабельном составе.

Военное сотрудничество Беларуси и России сегодня претерпевает не самые лучшие времена. Если официально руководители на всех уровнях заявляют о важности обеспечения безопасности двух государств и поддержания необходимого военного потенциала, то реальные действия исполнительных органов Союзного государства совершенно противоречат вышесказанному.

Военное сотрудничество Беларуси и России сегодня претерпевает не самые лучшие времена. Если официально руководители на всех уровнях заявляют о важности обеспечения безопасности двух государств и поддержания необходимого военного потенциала, то реальные действия исполнительных органов Союзного государства совершенно противоречат вышесказанному.