–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤―΄–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Α –¥–Μ―è –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

21.04.201400:0421.04.2014 00:04:10

–™–Η–±–Β–Μ―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –£–€–Γ –Γ–®–ê SSN-589 ¬ΪScorpion¬Μ (―²–Η–Ω–Α ¬ΪSkipjack¬Μ) 22 –Φ–Α―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―² –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―΄―²–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –≤―¹–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―à–Η–Β –Κ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –Γ–≤–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄ –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Β―² –Α–≤―²–Ψ―Ä βÄ™ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ ¬Ϊ–ö-135¬Μ. –£–Β―Ä―¹–Η―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –£ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β ¬Ϊ¬Μ (D.Miller. Submarine. Compendium Publishing Ltd.2006) –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ –î―ç–≤–Η–¥ –€–Η–Μ–Μ–Β―Ä –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² ―¹–≤–Ψ―é –≤–Β―Ä―¹–Η―é –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ¬Μ –≤ –Φ–Α–Β 1968 –≥. –ü–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η–Η –î.–€–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Α, –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―¹–Ψ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –±–Α–Ζ―É –≤ –ù–Ψ―Ä―³–Ψ–Μ–Κ–Β (―à―²–Α―² –£–Η―Ä–¥–Ε–Η–Ϋ–Η―è). 21 –Φ–Α―è 1968 –≥. –≤ 8.00 –Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―É―é ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É ―¹ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Ω–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –€–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α¬Μ. –ü–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η–Η –î.–€–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Α, –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―¹–Ψ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –±–Α–Ζ―É –≤ –ù–Ψ―Ä―³–Ψ–Μ–Κ–Β (―à―²–Α―² –£–Η―Ä–¥–Ε–Η–Ϋ–Η―è). 21 –Φ–Α―è 1968 –≥. –≤ 8.00 –Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―É―é ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É ―¹ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Ω–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –€–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α¬Μ.

–ü–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 3350 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Κ ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥―É –Ψ―² –ê–Ζ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²―΄ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ –Φ–Β―¹―²–Α –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―é―²―¹―è –Ψ―² –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―², ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α¬Μ. –≠―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², –Κ–Α–Κ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –€–Η–Μ–Μ–Β―Ä, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤.

–£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α–Β―² –€–Η–Μ–Μ–Β―Ä, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β―¹–Α–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤. –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η―²―¨ –Β–Β. –ö–Α–Κ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –¥–Α–Μ–Β–Β –€–Η–Μ–Μ–Β―Ä, –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ–Α ¬Ϊ–¥―É–≥―É¬Μ –Η ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α –Ω–Ψ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ―É¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Β –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ù–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Α―è –≤–Β―Ä―¹–Η―è –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι.

–ë―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≤–Β―Ä―¹–Η–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ε–Β.

. –Γ–®–ê . –Γ–Γ–Γ–† –£–Ζ–≥–Μ―è–¥ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1968 –≥. –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö-135¬Μ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –≤―²–Ψ―Ä―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Α ―΅–Β―²–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –¥–≤–Α ―ç―²–Α–Ω–Α: –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι βÄ™ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Ω βÄ™ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―Ö –Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α ¬Ϊ–ö–Β―Ä―΅―¨¬Μ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η ¬Ϊ–¦–Β–±–Β–¥–Β–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –ê–Ζ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨. –ü–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è ―É―à–Β–Μ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–¦.–ß―É―Ä–Η–Μ–Η–Ϋ, ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Ι –¥–Μ―è ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-135¬Μ. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ù.–¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤. –ß―É―²―¨ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ü.–™–Α–Μ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ê.–¦–Η―¹. –ù–Α –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É―² –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –ë–ß-II –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–°.–€–Ψ–Η―¹–Β–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–£.–•–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –£.–ù.–¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-IV, –†–Δ–Γ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–Γ.–¦―É–Κ–Η–Ϋ, ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ê.–€.–ö–Μ―é―Ö―É, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –Θ–±―΄–Μ –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –ù–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –¦.–£.–ö–Ψ–Ζ―é–Κ–Ψ–≤. –ï–≥–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –‰.–ü.–¦–Α–Κ―²–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –Γ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω –≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –Δ–Α–Κ, –±―΄–Μ ―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –ö–‰–ü-I ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–ù.–ö–Α–Ζ–Η–Φ–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ù.–¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤. 1968 –≥.–Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –©–Β–≥–Μ–Ψ–≤―É –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Α ―²–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-III –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–€.–ö–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω –≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–£.–ë―É–Μ–Α–≤–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ù.–¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤. 1968 –≥.–Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –©–Β–≥–Μ–Ψ–≤―É –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Α ―²–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-III –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–€.–ö–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω –≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–£.–ë―É–Μ–Α–≤–Β–Ϋ–Κ–Ψ.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―²–Α–Ω –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι. –ü–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α ―é–≥ –≤ ―²–Ψ―΅–Κ―É –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–Α–Ϋ―¹―΄ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –≤–Ζ―è―²―¨ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥ (–Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η) –¥–Μ―è ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –®–Α―à–Ψ–≤ –Η –ö–Η–Ω–Ω–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η¬Μ ―¹ ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η, –Α―²–Μ–Α―¹–Α–Φ–Η ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –¥―Ä. –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ―΅–Κ–Α, –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä –Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Η–Κ–Α―è –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ¬Ϊ–Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Η¬Μ. –ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É –®–Α―à–Ψ–≤―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β–Φ. –û –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ ―²–Ψ―΅–Κ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ζ–Α ―΅–Α―¹ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²―¨ ―Ö–Ψ–¥, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―É –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―΅―É―²―¨ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥: ¬Ϊ–£ ―²–Ψ―΅–Κ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –±―É–¥–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 10 –Φ–Η–Ϋ―É―²¬Μ.

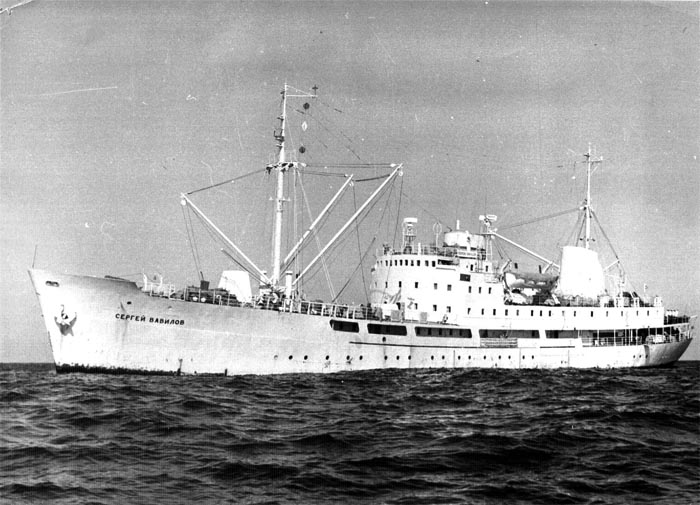

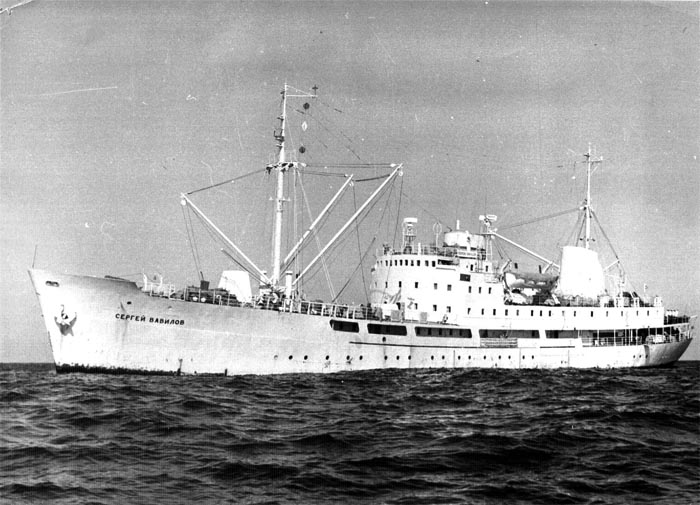

–£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α–Ι―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β βÄ™ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ―΅―²–Ψ –Η–≥–Ψ–Μ–Κ―É –≤ ―¹―²–Ψ–≥–Β ―¹–Β–Ϋ–Α¬Μ. –î–Μ―è –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Η –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –ù–‰–Γ ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Α―è―΅–Ψ–Κ. –ê–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² ―΅–Η―¹―²¬Μ. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Β―â–Β –Ω―è―²―¨ ―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ―É―² –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –≤―¹–Β –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α. ¬Ϊ–ü–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Κ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―é!¬Μ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ζ–Α–Φ–Β―Ä ―É –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Α―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ψ―² –ù–‰–Γ ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –≤–Α―Ö―²―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Η –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Ι ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²―É –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤―à―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –£ ―ç―²–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Α―è ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹ ¬Ϊ–Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Ι¬Μ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Β―² ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β―² –Κ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η. –ù–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ. 6-―è –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è. 1968 –≥.–£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –Η –≤―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Α–Κ―à―²–Ψ–≤ –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –ù–‰–Γ ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Μ–Β–Ε–Α–Μ –≤ –¥―Ä–Β–Ι―³–Β. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ –ù–ê–Δ–û–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―². –ü―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β –Ϋ–Α–¥ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―É–Μ–Β―²–Β–Μ. –Γ ―¹―É–¥–Ϋ–Α ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―², –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤–Α¬Μ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –©–Β–≥–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹ –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–Ζ–Η―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ―É, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –≤–Α―Ö―²―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α-–¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É, ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Β–Ε–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Μ―É―΅–Α–Φ–Η. –ù–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ. 6-―è –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è. 1968 –≥.–£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –Η –≤―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Α–Κ―à―²–Ψ–≤ –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –ù–‰–Γ ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Μ–Β–Ε–Α–Μ –≤ –¥―Ä–Β–Ι―³–Β. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ –ù–ê–Δ–û–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―². –ü―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β –Ϋ–Α–¥ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―É–Μ–Β―²–Β–Μ. –Γ ―¹―É–¥–Ϋ–Α ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―², –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤–Α¬Μ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –©–Β–≥–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹ –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–Ζ–Η―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ―É, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –≤–Α―Ö―²―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α-–¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É, ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Β–Ε–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Μ―É―΅–Α–Φ–Η.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α: ¬Ϊ–ù–Α ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤–Β¬Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ βÄ™ ―²–≤–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ, –Ω–Η―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² ―²–Β–±―è –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ι―¹―è, –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―² ―É –±–Ψ―Ä―²–Α, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β―à―¨―¹―è –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Κ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ―É ―³–Μ–Α–≥–Α¬Μ. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É –Μ―é–±–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―²―¨ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄, –Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β - ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² –≤ ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ι –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Β ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η ―¹ –±–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Ι ―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Φ―΄―à–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Β. –ù–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β ―²―Ä–Α–Ω–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ù–‰–Γ ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ. –î–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ψ―΅―É―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Β, –Ζ–Α–Μ–Η―²–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –≤–Α–Ϋ–Ϋ―É. –ü―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η –¥―É―à βÄ™ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α, –Ϋ–Ψ –≤ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Η ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –¥–Β–Ζ–Α–Κ―²–Η–≤–Α―Ü–Η–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Α ―²―É―² βÄ™ –≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α!!! –£―΄–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ –≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄, ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ–Μ–Β–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β: ―¹―²–Ψ–Μ –≤ –Κ–Α―é―²–Β –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–ΑβÄΠ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α! –û–Ϋ –Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Β–Μ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Β–Β –Ψ–≥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ –Η –Μ–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ, ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ –Η –Ζ–Α–Κ―É―¹–Κ–Η. –½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨. –£–¥―Ä―É–≥ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Φ―΄―¹–Μ―¨, –Η –Ψ–Ϋ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―²―è: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―΅–Β―à―¨ –¥–Α―²―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Ε–Β–Ϋ–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥?¬Μ - –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –≤ –Κ–Α―é―²―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Β –Η–Ζ–±–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Α ―É–Ε –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Φ–Β―΅―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, - –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –ù–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Α―¹-–Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ù.–¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―²–≤–Β―²: –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨ ¬Ϊ–Π–Β–Μ―É―é, –¦–Α―Ä–Α¬Μ. –î–Β–Ϋ―¨, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β ―¹―É―²–Κ–Η, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ!

–ù–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ε–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ βÄ™ 21 –Φ–Α―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α. –†–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –≤ –Κ–Α―é―²―É, –≥–¥–Β –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, –±–Β–Ζ ―¹―²―É–Κ–Α –≤–Μ–Β―²–Β–Μ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –ù–‰–Γ ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ: ¬Ϊ–Δ–Α–Φ ―à―É–Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι!¬Μ βÄ™ –≤―΄–Ω–Α–Μ–Η–Μ –Ψ–Ϋ. –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ. –€–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―²―è–Ϋ―É–≤ –±―Ä―é–Κ–Η –Η ―Ä―É–±–Α―à–Κ―É, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤–Α¬Μ: ¬Ϊ–£–Β–Μ―¨–±–Ψ―² –Κ ―²―Ä–Α–Ω―É!¬Μ βÄ™ –Η –Κ–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Ω–Α–Μ―É–±―É. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É –Φ–Η–Ϋ―É―², –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä―΄–≥–Η–≤–Α―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ψ–Ϋ –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É: ¬Ϊ–û–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä –≤ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β –®–ü¬Μ. ¬Ϊ–ê –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –≤–Α―Ö―²–Α –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ, βÄ™ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä―²―΄―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –±–Ψ–Β–≤―É―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É. –ï―â–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ ―Ä–Β–≤―É–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –≤―¹―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –±–Α–Κ―à―²–Ψ–≤–Α –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ê–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―à―É–Φ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨. –î–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Μ–Β―΅―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥ –¥–Μ―è ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –™–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Α―è. –ù–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –≤–Β–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ.

–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ê–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―², –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄ™ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² –±―΄–Μ ―΅–Η―¹―². –†–Α–¥–Η―¹―²―΄ ―¹–Ω–Β―Ü–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ ―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–Φ. –‰―¹–Κ–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Η –≤ ―²–Β–Κ―¹―²–Β –Ϋ–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Ψ –Ψ–±―â–Η–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι –Η–Ζ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –†–Ψ―²–Α (–‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è), –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –ê–Ζ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è-–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É. –ù–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ψ―²–≤–Β―², –Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è. –‰–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―à―É–Φ–Ψ–≤ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α. –ù–Β―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Κ―É―Ä―¹ ―Ü–Β–Μ–Η –Η –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Η ―É ¬Ϊ–ö-135¬Μ. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ―É–Μ―è―Ä–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –Η –≤–¥―Ä―É–≥ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―²–Ψ―΅–Κ―É –Η–Μ–Η –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ―΅–Κ―É¬Μ, –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à. ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι 3–Ψ –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―²!¬Μ βÄ™ –Ζ–Α–Ψ―Ä–Α–Μ –Ψ–Ϋ. –‰–Ζ ―Ä―É–±–Κ–Η –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―¹ ―³–Ψ―²–Ψ–Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö–Η–Β–≤¬Μ, –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –Η ―É―¹–Ω–Β–Μ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ ―â–Β–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Η –Ϋ–Α ―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ―è―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α 60 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –‰–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―à―É–Φ–Ψ–≤ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α. –ù–Β―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Κ―É―Ä―¹ ―Ü–Β–Μ–Η –Η –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Η ―É ¬Ϊ–ö-135¬Μ. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ―É–Μ―è―Ä–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –Η –≤–¥―Ä―É–≥ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―²–Ψ―΅–Κ―É –Η–Μ–Η –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ―΅–Κ―É¬Μ, –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à. ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι 3–Ψ –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―²!¬Μ βÄ™ –Ζ–Α–Ψ―Ä–Α–Μ –Ψ–Ϋ. –‰–Ζ ―Ä―É–±–Κ–Η –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―¹ ―³–Ψ―²–Ψ–Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö–Η–Β–≤¬Μ, –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –Η ―É―¹–Ω–Β–Μ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ ―â–Β–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Η –Ϋ–Α ―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ―è―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α 60 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤.

–ù–Β –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ (–≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι), –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Φ–Β–Ϋ―è―è –Κ―É―Ä―¹―΄ –Η –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è―è ―Ö–Ψ–¥. –ê–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ψ―³–Ψ–Ϋ ―à―É–Φ–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι).

–¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β. –ë―΄–Μ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ –Ψ–±–Β–¥ –¥–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 2. ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ¬Ϊ–Η–≥―Ä―É¬Μ –Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Α ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹ 300–Ψ –Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥. ¬Ϊ–ö-135¬Μ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Α –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² (–Λ–ö–ü) –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Κ–≤–Η―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―², –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –ë―΄–Μ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ⳕ 2 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è, –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ψ–±–Β–¥, ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ ―É–Ε–Η–Ϋ–Ψ–Φ.

–û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 22-―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Α–Ϋ―¹ ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Ϋ–Ψ –≤ –Α–¥―Ä–Β―¹ ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –½–Α―²–Ψ ―Ä–Α–¥–Η―¹―²―΄ ―¹–Ω–Β―Ü–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ψ–±―Ä―΄–≤–Κ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –û–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –©–Β–≥–Μ–Ψ–≤―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ –±–Β–¥―¹―²–≤–Η―è. –ü–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-IV, –†–Δ–Γ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£.–Γ.–¦―É–Κ–Η–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Η–Μ–Η –≥–Η–¥―Ä–Α–≤–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―É–¥–Α―Ä –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥ –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Β –±–Β–¥―¹―²–≤–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―². –£ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Α–Ϋ―¹ ―¹–≤―è–Ζ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –≤ –‰–±–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ―É―é –Ζ–Ψ–Ϋ―É (–±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ) –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―΅―²–Ψ –Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ.

–ö–Α–Κ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β, –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Λ.–Γ–Μ–Β―²―²–Β―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι 6-–≥–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –†–Ψ―²–Α (–‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è) –Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ –ù–Ψ―Ä―³–Ψ–Μ–Κ. –ü–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ ―²―É–¥–Α 27 –Φ–Α―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α. –Θ–Ε–Β –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –ê–Ζ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―¹―É–¥–Α –Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹ –Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Α–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α. –Δ–Α–Κ 21 –Φ–Α―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ¬Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―², –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –ù–‰–Γ ¬Ϊ–¦–Β–±–Β–¥–Β–≤¬Μ, –ù–‰–Γ ¬Ϊ–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–ö-135¬Μ.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―à–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–ö-135¬Μ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –®―²–Α―²–Α–Φ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η.

–Γ ―É―²―Ä–Α 22 –Φ–Α―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Η –ê–ü–¦ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ¬Μ ―¹ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –Γ–®–ê –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –¦–Α–≥–Ψ―¹ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 30 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Η –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄. –û–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β ―¹ –±–Α―²–Η―¹–Κ–Α―³–Α ¬Ϊ–Δ―Ä–Η–Β―¹―²-2¬Μ –±―΄–Μ–Η ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α¬Μ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β ―¹–≤―΄―à–Β 3000 –Φ.  . (–Γ–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α)–Γ–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ–®–ê –ë.–û―¹―²–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Η―é–Μ―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β: –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–≤―΄―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ ¬Ϊ–Ω–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β¬Μ. –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ 99 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Ψ –Β―â–Β –≤ –Η―é–Ϋ–Β 1968 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–±―â–Η–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―²–Α–Ι–Ϋ―É –≥–Η–±–Β–Μ–Η ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α¬Μ ¬Ϊ–Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–≤–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β¬Μ. . (–Γ–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α)–Γ–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ–®–ê –ë.–û―¹―²–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Η―é–Μ―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β: –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–≤―΄―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ ¬Ϊ–Ω–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β¬Μ. –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ 99 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Ψ –Β―â–Β –≤ –Η―é–Ϋ–Β 1968 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–±―â–Η–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―²–Α–Ι–Ϋ―É –≥–Η–±–Β–Μ–Η ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α¬Μ ¬Ϊ–Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–≤–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β¬Μ.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η ―²–Α–Κ–Α―è –≤–Β―Ä―¹–Η―è (–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Β –Η–Ζ –≥–Α–Ζ–Β―²) –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –Γ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ¬Ϊ–ö-135¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ –¥–Ψ–Κ –¥–Μ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –≤–Φ―è―²–Η–Ϋ, ―Ü–Α―Ä–Α–Ω–Η–Ϋ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£―΄–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –≤ –¥–Ψ–Κ –±–Ψ–Β–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―² –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η.

–£ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –±–Β–Ζ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι –Η –¥–Α–Ε–Β –±–Β–Ζ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Κ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Ψ–±–Κ–Ψ–≤–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä. –û–Ϋ –Β―â–Β –Ϋ–Α ―ç―²–Α–Ω–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―é―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ê –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η―è –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Η–Κ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η.

–ù–Ψ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –±–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ ―¹–Β–±–Β ¬Ϊ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è¬Μ. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹–Β―Ö ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―², ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Η ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η ¬Ϊ–¥–Β–¥¬Μ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ ―É ―¹–Β–±―è –≤ –Κ–Α―é―²–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β –≤―¹–Β―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –ë–ß-V –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.

–£ ―²―Ä–Η ―΅–Α―¹–Α –Ϋ–Ψ―΅–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²–Β –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―É–Φ–Α. –û–¥–Β–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Η–Ε–Β –Ω–Α–Μ―É–±–Ψ–Ι –≤ –Κ–Α―é―²―É –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α. –Δ–Α–Φ ―É–Ε–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―¨¬Μ, –Η –Κ–Α–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α ―¹–Ψ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –Ω―É―¹―²–Α. –û―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Α―é―²–Α–Φ, ―Ä–Β–Κ–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤ –Κ–Α–Ϋ–Η―¹―²―Ä―É ―¹ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ―É –Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨―¹―è –Η ―¹ ―É―²―Ä–Α (―Ö–Ψ―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ψ–Φ) ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ ―É–±―΄―²―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Β–Φ―É –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Η ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –Κ–Α―é―²―É –¥–Ψ―¹―΄–Ω–Α―²―¨.

–£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Β –Ε–¥–Α―²―¨ ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Α –Η –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ. –î–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ-―²–Ψ ―à–Β―¹―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―²―É–Ϋ–¥―Ä–Β. –ï―¹–Μ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ (–¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β), –Ψ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ. –ù–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β. –ü―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅–Β–Φ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ψ―¹–≤–Β–Ε–Η–Μ–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ¬Ϊ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Α―è¬Μ –Φ―΄―¹–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ ―²―É―² –Ε–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ. –î–Ψ–Ι–¥―è –¥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Ψ–±–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³, –≤–Ζ―è–Μ –±–Μ–Α–Ϋ–Κ ―É –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³–Η―¹―²–Κ–Η –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ ―²–Β–Κ―¹―². –™–Μ–Α–Ζ–Α ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³–Η―¹―²–Κ–Η –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Α–¥―Ä–Β―¹: ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α. –ü–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η¬ΜβÄΠ –‰ –¥–Α–Μ–Β–Β, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β: –Ω―Ä–Ψ―à―É –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―É –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β–Φ―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –Ϋ–Α―à–Β ―¹–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –≥–Η–±–Β–Μ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ¬Μ. –‰ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨. –Δ–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α. –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―à–Μ–Α –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β. –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι: ―É–Φ–Β–Μ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―É–±–Β–Ε–¥–Α―²―¨ –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι.

–Γ–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―ç―²–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η, ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ω–Η–Ψ–Ϋ¬Μ 21 –Φ–Α―è 1968 –≥., –±―΄–Μ–Ψ ―É –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β ¬Ϊ–ö-135¬Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ, –Ψ ―΅–Β–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Ψ–±–Κ–Ψ–≤–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. –û–±–Α―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―à–Β–Μ –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –Γ―²–Ψ–Μ―¨ –Ε–Β ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –©–Β–≥–Μ–Ψ–≤ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Β―â–Β ―Ä―è–¥ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–Ζ–Α–Κ–Α–Ζ β³• 545).–Γ–≤–Β―²–Μ–Α―è –Η–Φ –Ω–Α–Φ―è―²―¨!

–Γ–Α–Φ–Α –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö-135¬Μ (―¹ 25 –Η―é–Μ―è 1977 –≥. βÄ™ ¬Ϊ–ö-235¬Μ), –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α 12 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1966 –≥–Ψ–¥–Α, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ: –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α, –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―΄.  –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ù.–¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –ü–¦ ¬Ϊ–ö-135¬Μ. 1969 –≥. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ù.–¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –ü–¦ ¬Ϊ–ö-135¬Μ. 1969 –≥. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö-135¬Μ (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, βÄ™ ¬Ϊ–ö-235¬Μ) –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. 1969 –≥.14 –Φ–Α―Ä―²–Α 1989 –≥. –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-235¬Μ –±―΄–Μ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–†. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –ü–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ¬Μ, ―¹ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―¹―²–Α―²―¨―è –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β ¬Ϊ–™–Α–Ϋ–≥―É―²¬Μ ⳕ 6 –≤ 2011 –≥. –û–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²–Β–Κ―¹―². –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö-135¬Μ (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, βÄ™ ¬Ϊ–ö-235¬Μ) –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. 1969 –≥.14 –Φ–Α―Ä―²–Α 1989 –≥. –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-235¬Μ –±―΄–Μ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–†. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –ü–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ¬Μ, ―¹ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―¹―²–Α―²―¨―è –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β ¬Ϊ–™–Α–Ϋ–≥―É―²¬Μ ⳕ 6 –≤ 2011 –≥. –û–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²–Β–Κ―¹―².

21.04.201400:0421.04.2014 00:04:10

0

20.04.201400:3120.04.2014 00:31:23

–•–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ¬Ϊ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η¬Μ. –û–Κ―Ä―É–≥–Μ―è―è ―¹–≤–Ψ–Η –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α (–•–Ψ―Ä–Α –±―΄–Μ –±–Μ–Ψ–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Β–Φ―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―à–Μ–Η), –Ψ–Ϋ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β–Ζ–Ψ–≤-–Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Β―¹–Μ–Η –Β–Φ―É –≤–Β―Ä–Η―²―¨, –±―΄–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –≤―΄―à–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ –¥–≤–Α ―à–Η―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ω–Μ–Β―΅–Α―Ö. –½–Ϋ–Α―è –•–Ψ―Ä―É, ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨-―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, ―΅–Η―²–Α―è –†–Β–Ζ―É–Ϋ–Α-–Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ –≥–Α–±–Α―Ä–Η―²―΄ ―¹–Ω–Β―Ü–Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, ―è ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η ―É –•–Ψ―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –û–Ϋ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ―¹–Α–Φ–±–Ψ¬Μ, ¬Ϊ–¥–Ε–Η―É-–¥–Ε–Η―²―¹―ɬΜ, ¬Ϊ–Κ–Α―Ä–Α―²–Β¬Μ –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Θ-―à―ɬΜ...

–•–Ψ―Ä–Α ―É―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É (―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –¥–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―²–Α–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É) –Η ―É–Φ―É-―Ä–Α–Ζ―É–Φ―É: –Ϋ–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η ―¹ –≤―΄―¹―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ.

–•–Ψ―Ä―É ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α―à―é―²–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä―΄–Ε–Κ–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Η―¹–Α–Μ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―² –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Κ–Ψ–Φ–±–Α―²–Α ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―² –Ϋ–Β ―à–Β–Μ.

–ü–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –•–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (–Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄) –Ϋ–Α –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è. –ü–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –±―É–¥―É―² –Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –½–Α–¥–Α―΅–Α –•–Ψ―Ä―΄ –Η –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤¬Μ ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―Ä―è–¥ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤―É. –≠―²–Η–Φ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –≤―΄―É―΅–Κ―É –Η –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η―² –ö–™–ë, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Φ―΄ ―¹ –•–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨.

–™–¥–Β-―²–Ψ –≤ –≥–Ψ–¥―É 1959-–Φ, –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –≤ ―³–Ψ–Ι–Β –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –Φ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ –Γ―²–Α―¹–Ψ–Φ –Θ―²–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ. –û–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Η―Ä–Α―Ü–Η–Η, ¬Ϊ–Ζ–Α–≥–Ϋ―É–Μ¬Μ, ―΅―²–Ψ-–¥–Β ―É―΅–Η―²―¹―è –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α―Ö (–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Α). –Γ―²–Α―¹–Η–Κ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α―Ö ―É―΅–Η―²―¹―è –Η –•–Ψ―Ä–Α (–¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –•–Ψ―Ä–Η–Ϋ―΄ –Κ―É―Ä―¹―΄ –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η). –Δ–Α–Κ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –•–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è, –≤ –û―΅–Α–Κ–Ψ–≤–Β, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö ―É–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –†―΄–Ε–Ψ–≤. –î–Α–Ε–Β –Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―¹–≤–Β―Ä―Ö–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Β –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Κ. –½–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―¹―΄–Ϋ –•–Ψ―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ϋ–Α―à–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Ϋ–Ψ –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é...

–î–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―É―à–Β–Μ –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –ö–Ψ–Μ–Φ–Α–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Ε–Β 613-–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Β. –ü–Β―Ä–Β–¥ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –±―΄–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤―¹–Β –Ζ–Ψ–≤―É―² ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ –®―É―Ä–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α―²–Α―â–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―é–±–Η–Μ–Β―è –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η. –ù–Η–Κ―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ ―é–±–Η–Μ–Β–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –¥–≤–Ψ–Η―Ö –Η–Ζ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Κ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è... –· –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ –®―É―Ä–Ψ―΅–Κ―É –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ψ―²―Ä–Β–Ζ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨. –Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Β–Ι. –£―¹―ë ―Ä–Β–Ε–Β –Η ―Ä–Β–Ε–Β –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ―¹―è, ―Ö–Ψ―²―è –Ε–Η–≤–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α.

–Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ―É–Φ–Β―Ä –†―ç–Φ –ë–Ψ–Κ–Α―Ä–Β–≤. –ù–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α, –Β―Ö–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –£–Ψ–≤–Ψ–Ι –Γ–Β–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –≤ 1947 –≥–Ψ–¥―É –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –€–Α–Μ–Ψ –Κ―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –†―ç–Φ–Α βÄî –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1930-―Ö –≥–≥. –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Μ –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α―Ö. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ-–Ζ–Α –≤―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –†―ç–Φ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ–± –Ψ―²―Ü–Β.

–Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É. –£–Ζ–≥–Μ―è–¥ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η―² –Ω–Ψ –Μ–Η―Ü–Α–Φ, ―¹–Η–¥―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―é –ü-–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α. –£–Η–Ε―É –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ. –î–Α –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –≤–¥–Ψ–≤–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ βÄî –™–Β–Ϋ―΄, –™–Β–Ϋ–Α―à–Η –€–Α–Μ―΄―à–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ... –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ "–ö-61" –™.–ê.–€–Α–Μ―΄―à–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-5 –°.–™.–Π–≤–Β―²–Κ–Ψ–≤.–Θ―΅–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²–Β, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β! –ü–Μ―è―¹―É–Ϋ, ―΅–Β―΅–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ¬Ϊ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ βÄî ¬Ϊ–™–Β–Ϋ–Α―à–Α¬Μ. –ê –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Β―³–Η―¹―²–Ψ―³–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ä–Β–Κ–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Β―â–Β –Η ¬Ϊ–ë–Β―¹–Ψ–Φ¬Μ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ–™–Β–Ϋ–Α―à–Α-–ë–Β―¹¬Μ. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Μ–Η―΅–Κ–Η. –ù–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ―¹―è –Η –™–Β–Ϋ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ "–ö-61" –™.–ê.–€–Α–Μ―΄―à–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-5 –°.–™.–Π–≤–Β―²–Κ–Ψ–≤.–Θ―΅–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²–Β, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β! –ü–Μ―è―¹―É–Ϋ, ―΅–Β―΅–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ¬Ϊ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ βÄî ¬Ϊ–™–Β–Ϋ–Α―à–Α¬Μ. –ê –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Β―³–Η―¹―²–Ψ―³–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ä–Β–Κ–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Β―â–Β –Η ¬Ϊ–ë–Β―¹–Ψ–Φ¬Μ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ–™–Β–Ϋ–Α―à–Α-–ë–Β―¹¬Μ. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Μ–Η―΅–Κ–Η. –ù–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ―¹―è –Η –™–Β–Ϋ–Α.

–ü―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –™–Β–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β. –î–Ψ ―¹–Β–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ¬Ϊ–Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Β¬Μ, –Φ―è–≥–Κ–Η–Ι ―²–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ –≤ –±–Ψ―Ä―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ –Ϋ–Α–Φ ―à–≤–Α―Ä―²―É–Β―²―¹―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –±―É–Φ–Α–≥ –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É, –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, ―΅―²–Ψ –Η –Φ–Ψ―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―² ―Ä–Α–Κ–Β―² –Η ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Α―è –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Β–Κ–Α. –™–Μ–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―². –· ―¹–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ―¹–Η―¹―²–Β―Ä-―à–Η–Ω–Α¬Μ.

–ö–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Β ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α ―¹–Ψ―à–Β–Μ –Η, –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―Ä―É–Κ―É –Κ –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ–Β, ―à―É―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è: ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€–Α–Μ―΄―à–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι! –ü―Ä–Η–±―΄–Μ ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α!¬Μ –î–Α ―ç―²–Ψ –Ε–Β βÄî –ë–Β―¹! –û―à–Η–±–Κ–Η –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ.

–€–Β–Ϋ―è –Ψ–Ϋ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ. –ù–Β–Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ψ: ―è –Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β-―²–Ψ –Η–Ζ―è―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è, –Α –Ζ–Α –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Ω–Μ―΄–Μ―¹―è¬Μ (–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Φ–Α–Μ–Ψ, –Ω–Η―â–Α –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Η –Κ–Α–Μ–Ψ―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è, –Α–Ω–Ω–Β―²–Η―² βÄî –≤–Ψ–Μ―΅–Η–Ι; –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Η¬Μ βÄî ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ).

–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è, –ë–Β―¹ ¬Ϊ–Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ¬Μ –Φ–Β–Ϋ―è. –û–±–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨. –û–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ϋ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ―É¬Μ –Γ–Β–≤–Φ–Ψ―Ä–Ω―É―²–Β–Φ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥ –Μ–Ψ–¥–Κ―É-―Ä–Β―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―²–Ψ―Ä –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β–Β –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α (―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β ¬Ϊ–Δ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ) –Η –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ―΄ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨. –™–Β–Ϋ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ ¬Ϊ–≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η¬Μ, –Ε–¥–Α–Μ –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–Φ―É –Β―â–Β –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Λ. –· –Ε–Β –Ε–¥–Α–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–¥―¨–±―΄... –€―΄ ―¹ –™–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ–Η―Ö –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Β ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –†–Ψ–≥¬Μ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨.

–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄. –™–Β―à–Α ―É–±―΄–Μ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –Ϋ–Α –Π–ö–ü (–Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―²) –£–€–Λ. –· –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ –≤ –€–Α–≥–Α–¥–Α–Ϋ –Ψ―²–Φ―΄–≤–Α―²―¨ –≥―Ä–Β―Ö–Η...

–ß–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è, ¬Ϊ–Ψ―²–Φ―΄–≤―à–Η―¹―¨¬Μ –≤ –€–Α–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –£–€–Λ, –™–Β–Ϋ–Α―à–Α ―¹―²–Α–Μ ―É–Ε–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Φ βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –€–Η―à–Β–Ι –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤―΄–Φ, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Φ ―²–Α–Κ―É―é –Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –™–Β–Ϋ–Α―à–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ¬Ϊ–Φ―É―Ö―É¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄, ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ.

–ù–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –Π–ö–ü –£–€–Λ βÄî –Ϋ–Β ―¹–Α―Ö–Α―Ä. –ï―â–Β –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –≥–¥–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β: –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ψ–±―â–Β―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β¬Μ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄!

–î–Ψ–≤–Β–Μ–Α ―ç―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –™–Β–Ϋ–Α―à―É –¥–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Η –Μ―΄–Ε–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ―Ä―²: –™–Β–Ϋ–Α ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –£–Α–Μ–Β–Ι, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Η–Φ –Ϋ–Β –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Α –Ϋ–Α –Δ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Μ–Β! –‰ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η, –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ―É―΅–Η–≤, ―¹―ä–Β–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α... –ê –≤–Β–¥―¨ –Β―â–Β –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –≤–Ψ―² –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –Ψ―²–Ω–Μ―è―¹―΄–≤–Α–Μ –ë–Β―¹ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α―à–Η –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²―΄! –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü –£–Α–Μ―é―à–Α, βÄî –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ―è –Β–≥–Ψ –≤–¥–Ψ–≤–Β. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α!

–ê –≤–Ψ―² –≤–¥–Ψ–≤―΄ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α βÄî –•–Β–Ϋ–Η, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Λ–Α–Μ―é―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄî –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –Ϋ–Β―².

–¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α, –¦–Β–Ϋ–Α, –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Ϋ–Α βÄî –≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Ε–Β–Ϋ–Α –Η –¥―Ä―É–≥ –•–Β–Ϋ–Η, –Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –Γ–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è, –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è ―Ä–Α–¥–Η –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Ψ–Ι (–Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α –£–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β), –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Α―è –Φ–Α―²―¨, –Ε–Η–≤–Β―² ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η βÄî –Α–Κ―²―Ä–Η―¹―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Β–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Ϋ―É―΅–Κ―É βÄî –Μ―é–±–Η–Φ–Η―Ü―É –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –•–Β–Ϋ–Η.

–û –•–Β–Ϋ–Β –Λ–Α–Μ―é―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Α –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―Ü–Β–Μ―É―é –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤―΄―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η, ―¹–Φ–Β―à–Ϋ―΄–Β, –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Β, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―à–Η ―¹ –•–Β–Ϋ–Β–Ι –Ω―É―²–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨. –ö–Α–Κ –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Β –Θ―²–Β―¹–Ψ–≤–Α, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ (–•–Β–Ϋ―è) –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ (–Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Η–Ζ –ë–Α–Κ―É) –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι (―ç―²–Ψ ―è) ―É―à–Β–Μ –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―² –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨. –û–±–Α (–•–Β–Ϋ―è –¥–Α–Ε–Β –¥–≤–Α–Ε–¥―΄) ―¹―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä―è–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Μ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Λ–Α–Μ―é―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ. –≠―²–Ψ –Λ–Α–Μ―é―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É–≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤, ―¹―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Η―Ö –≤―Ö–Ψ–¥―΄ –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è-―²–Α–Κ–Η –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β. ¬Ϊ–Γ―É–Ω–Ψ―¹―²–Α―²¬Μ –±―΄–Μ ―à–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η–≤ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –≤―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Η–Η... –½–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –•–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι (–≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è!) –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―è –¥–Β―²–Α–Μ―¨: –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Α–Μ―é―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ βÄî –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –Γ–¥–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, –Ϋ–Ψ... –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α –±―΄–≤―à–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ψ―²―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―É―é ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―É. –£―¹–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –•–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Ω–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η βÄî –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α!

–ù–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Α–≥¬Μ. –£ ―Ö–Ψ–¥–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β, –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. βÄî ¬Ϊ–ù–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Β?¬Μ βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è –Β–≥–Ψ. βÄî ¬Ϊ–ù–Α 641-–Φ¬Μ. βÄî ¬Ϊ–ê –Κ―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ?¬Μ, βÄî ¬Ϊ–Λ–Α–Μ―é―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Η –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Α ―ç―²–Α ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è. –£―¹–Β, ―¹ –Κ–Β–Φ –•–Β–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨―¹―è, –≤–Μ―é–±–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ. –‰―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η (–Κ–Α–Κ –Η ―É –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ) –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η. –¦–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä―΄¬Μ –•–Β–Κ―É –Ψ–±–Ψ–Ε–Α–Μ–Η...

–£―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥. –Θ–Ε–Β ―¹–Μ―É–Ε–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, ―è ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –‰–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –•–Β–Ϋ–Β. –î–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è. –Γ –Ω–Α―Ä–Ψ–Φ–Α βÄî –±–Β–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Θ–Ε–Β –Ϋ–Α –ö–ü–ü –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, –Κ–Α–Κ –Μ―é–±―è―² –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Κ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ―É –Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –û―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―é –¥–≤–Β―Ä―¨ –•–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²―΄... –£ –Κ–Α―é―²–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –ù–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α βÄî –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α. –ù–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β βÄî –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Α―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Α―è (―¹ –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ–Α) –Α–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Η–Β–≤–Α―è –Φ–Η―¹–Κ–Α, –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²–Α―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –Φ–Η―¹–Κ–Ψ–Ι. –Γ―²–Ψ―è―² ―²―É―² –Η –¥–≤–Α ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Β ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α, –Μ–Β–Ε–Η―² ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Μ–Β–±. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤, –Κ―²–Ψ ―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ (―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-5 –Ε–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η), –Α―Ä―²–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Φ ―¹–Ϋ―è–Μ –Φ–Η―¹–Κ―É-–Κ―Ä―΄―à–Κ―É –Η ¬Ϊ–Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Η–Μ¬Μ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―΄. –£ –Φ–Η―¹–Κ–Β –Ε–Η―Ä–Ϋ–Ψ –±–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Η –Κ―É―¹–Κ–Η ―¹–Β–Μ–Β–¥–Κ–Η –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Μ –≤–Η–Ϋ–Β–≥―Ä–Β―², –Η–Ζ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹―²―Ä―É–Η–Μ―¹―è ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Ι ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–¥―É―Ö¬Μ. –ü―Ä–Ψ―²―è–≥–Η–≤–Α―è –Φ–Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―², ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –±―É–¥–Β―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ¬Ϊ―É–≥–Α–¥–Α–Ι–Κ–Β¬Μ (–≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β ―É –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α), –Η ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅―¨. –ù–Α –Φ–Ψ–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―¹–Μ–Β–Ζ―΄...

–•–Β–Ϋ―è –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―², –Ψ―²–Φ–Β–Μ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, ―¹―É–Μ–Η–≤―à–Η–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η―΅―¨–Η¬Μ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄. βÄî ¬Ϊ–Ξ–Ψ―΅―É ―É–Ι―²–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è¬Μ,- –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β. ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―Ä–Β–Ζ–Α–Μ―¹―è¬Μ –Β–≥–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Η–Ι ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―² ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ-―Ä–Β―¹―²–Α–≤―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ . –ï–≥–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –£–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι-–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ. –ê –Κ–Α–Κ–Η–Β ―é–≤–Β–Μ–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Μ! –ù–Α –Φ–Ψ―ë–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –Κ –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―é: –Φ–Η–Ϋ–Η–Α―²―é―Ä–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ ―à–Β―¹―²–Η–≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è–Μ–Α ―¹ –≤–Β―¹–Μ–Α–Φ–Η, ―Ä―΄–±–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―²–Α–Μ―è–Φ–Η. –î–Α–Ε–Β ―É–Μ―¨―²―Ä–Α–Φ–Η–Ϋ–Η–Α―²―é―Ä–Ϋ―΄–Β ―É–Κ–Μ―é―΅–Η–Ϋ―΄ ―¹―²–Ψ―è―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö! –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―ç―²–Ψ―² ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Β–Ι―à–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―²―¨ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Α–≤? –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹–Β –Φ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Ϋ–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α –Μ―é–±–≤–Η –Κ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α–Φ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄¬Μ:βÄî ¬Ϊ–ï―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è βÄî –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨!¬Μ –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Μ–Η–±–Ψ ―¹―É–≥―É–±–Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ βÄî ―¹ –ê–Μ–¥–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Θ―¹–≤―è―Ü–Ψ–≤―΄–Φ, –£–Η―²–Β–Ι –•―É–Μ–Η–Ϋ―΄–Φ, –¥–Α –Η ―¹ ―²–Β–Φ –Ε–Β –•–Β–Ϋ–Β–Ι –Λ–Α–Μ―é―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ βÄî ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β! ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―Ä–Β–Ζ–Α–Μ―¹―è¬Μ –Β–≥–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Η–Ι ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―² ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ-―Ä–Β―¹―²–Α–≤―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ . –ï–≥–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –£–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι-–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ. –ê –Κ–Α–Κ–Η–Β ―é–≤–Β–Μ–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Μ! –ù–Α –Φ–Ψ―ë–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –Κ –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―é: –Φ–Η–Ϋ–Η–Α―²―é―Ä–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ ―à–Β―¹―²–Η–≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è–Μ–Α ―¹ –≤–Β―¹–Μ–Α–Φ–Η, ―Ä―΄–±–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―²–Α–Μ―è–Φ–Η. –î–Α–Ε–Β ―É–Μ―¨―²―Ä–Α–Φ–Η–Ϋ–Η–Α―²―é―Ä–Ϋ―΄–Β ―É–Κ–Μ―é―΅–Η–Ϋ―΄ ―¹―²–Ψ―è―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö! –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―ç―²–Ψ―² ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Β–Ι―à–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―²―¨ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Α–≤? –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹–Β –Φ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Ϋ–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α –Μ―é–±–≤–Η –Κ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α–Φ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄¬Μ:βÄî ¬Ϊ–ï―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è βÄî –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨!¬Μ –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Μ–Η–±–Ψ ―¹―É–≥―É–±–Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ βÄî ―¹ –ê–Μ–¥–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Θ―¹–≤―è―Ü–Ψ–≤―΄–Φ, –£–Η―²–Β–Ι –•―É–Μ–Η–Ϋ―΄–Φ, –¥–Α –Η ―¹ ―²–Β–Φ –Ε–Β –•–Β–Ϋ–Β–Ι –Λ–Α–Μ―é―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ βÄî ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β!

–Θ–Φ–Η―Ä–Α–Μ –•–Β–Ϋ―è ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ. –· –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –Θ–Φ–Β―Ä –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –¦–Β–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―É –°―Ä―΄ –ö–Ψ–Μ―΅–Η–Ϋ–Α. –¦–Β–Ε–Η―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α―à –•–Β–Κ–Α –Ϋ–Α –ü–Α―Ä–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β. –‰–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α ―¹–Η–¥–Η–Φ ―É –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ―É―é, ―²―Ä―É–¥–Ϋ―É―é, –Ϋ–Ψ ―è―Ä–Κ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨...

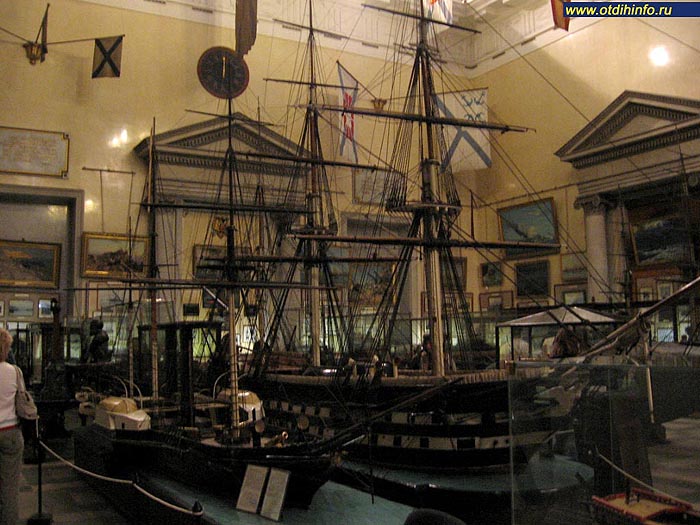

–Γ ―à―É–Φ–Ψ–Φ –≤―¹–Β ―Ä–Α―¹―¹–Α–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ. –ù–Α ―ç―¹―²―Ä–Α–¥―É –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β–≤–Α–Β―² –≤ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ―³–Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ ¬Ϊ–Θ―¹―²–Α–Μ―É―é –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É¬Μ ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –£–Α–Μ―è –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ―΅―É–Κ. –™–‰–€–ù –ü–†–û–ï–ö–Δ–Θ 613 –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä.613 –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―è–¥―Ä–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.–ö―É―΅–Β―Ä –£.–ê., –€–Α–Ϋ―É–Ι–Μ–Ψ–≤ –°.–£., –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –£.–ü. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 613//–Γ―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β. 1994. ⳕ 5-6. –î–≠–ü–¦ –Ω―Ä.613 –Δ–û–Λ –≤ –±–Α–Ζ–Β, 1963 –≥. - –î–Β―¹―è―²–Α―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –¦―é–¥–Η, ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. - –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, 2005. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Α–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö–Α –Δ–Α–Ι―³―É–Ϋ.–½–≤–Β–Ϋ―è―² ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, –±–Ψ–¥―Ä–Ψ ―à–Α―Ä–Κ–Α―é―² –Ω–Ψ –Κ–Α―³–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―É ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–±–Μ―É―΅–Κ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–≤―΄... –ö–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Φ―΄―¹–Μ―¨ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä―²–Η―²―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β... –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β, ―΅―²–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Η–Ϋ–Α... –ö–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ϋ–Α―¹ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―Ü–Β–Ω―¨... –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Φ―΄―¹–Μ―¨ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―²―¹―è: –≤–Β–¥―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β, –Ζ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―ç―²–Α–Ω –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 613! –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―², ―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ ¬Ϊ–†―É–±–Η–Ϋ–Β¬Μ, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Α–Κ –Π–ö–ë-18, –Ϋ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Η –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö, ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ê–Μ―¨–Φ–Α-–Φ–Α―²–Β―Ä¬Μ. –î–≠–ü–¦ –Ω―Ä.613 –Δ–û–Λ –≤ –±–Α–Ζ–Β, 1963 –≥. - –î–Β―¹―è―²–Α―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –¦―é–¥–Η, ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. - –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, 2005. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Α–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö–Α –Δ–Α–Ι―³―É–Ϋ.–½–≤–Β–Ϋ―è―² ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, –±–Ψ–¥―Ä–Ψ ―à–Α―Ä–Κ–Α―é―² –Ω–Ψ –Κ–Α―³–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―É ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–±–Μ―É―΅–Κ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–≤―΄... –ö–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Φ―΄―¹–Μ―¨ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä―²–Η―²―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β... –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β, ―΅―²–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Η–Ϋ–Α... –ö–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ϋ–Α―¹ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―Ü–Β–Ω―¨... –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Φ―΄―¹–Μ―¨ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―²―¹―è: –≤–Β–¥―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β, –Ζ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―ç―²–Α–Ω –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 613! –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―², ―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ ¬Ϊ–†―É–±–Η–Ϋ–Β¬Μ, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Α–Κ –Π–ö–ë-18, –Ϋ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Η –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö, ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ê–Μ―¨–Φ–Α-–Φ–Α―²–Β―Ä¬Μ.

–£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Α ―ç―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö –≥–¥–Β-―²–Ψ –≤ 1951-–Φ. –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Β–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β, –≤ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Φ, –≤ 1952-–Φ. –ù–Α–Φ, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α–Ϋ―²–Α–Φ, ¬Ϊ–Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–≤―à–Η–Φ¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Ψ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―ç―²―É ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Η: –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―É–Μ―¨―²―Ä–Α―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Α―è –Η ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨. –£ 1953-–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β, –≥–¥–Β –Φ―΄ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É, ―ç―²–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η. –Δ–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 613 –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ? –ü–Α–Φ―è―²―¨ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―à–Α–Β―² ¬Ϊ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Η¬Μ...

–Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨. –Γ–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1954-–≥–Ψ. –ù–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ζ–Α―¹―²―΄–Μ–Η –Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α ―³–Μ–Α–≥–Α.

–€―΄ βÄî –£–Α–Μ―è –Γ–Η–Ζ–Ψ–≤, –°―Ä–Α –ö–Ψ–Μ―΅–Η–Ϋ, –•–Β–Ϋ―è –Λ–Α–Μ―é―²–Η–Ϋ–Β–Κ–Η–Ι, –û–Μ–Β–≥ –·–¥―Ä–Ψ–≤, –•–Ψ―Ä–Α –†―΄–Ε–Ψ–≤ –Η ―è βÄî ―²–Ψ–Ε–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 613. –ü–Ψ–Ζ–Α–¥–Η ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β¬Μ –≤ –Δ―É–Α–Ω―¹–Β –Η –ü–Ψ―²–Η. –£―¹–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Ζ–Α―΅–Β―²―΄ ―¹–¥–Α–Ϋ―΄, –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Θ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨, –≥–¥–Β –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ 613-–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Μ―è –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ. –‰ –≤–Ψ―² –Φ―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

20.04.201400:3120.04.2014 00:31:23

0

19.04.201400:5919.04.2014 00:59:40

–û―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è, 54-―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 1-–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–£–€–Θ ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–Φ―É¬Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ! –û―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è, 54-―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 1-–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–£–€–Θ ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–Φ―É¬Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ!  –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö, –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö, –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι.  –ù–Α–¥–Ψ –Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö? –ù–Α–¥–Ψ –Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö?  –ù–Α–¥–Ψ –Μ–Η –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤―¹–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ –£―¹―²―Ä–Β―΅―É. –ù–Α–¥–Ψ –Μ–Η –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤―¹–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ –£―¹―²―Ä–Β―΅―É. –‰ ―¹―É–Φ–Β–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Β―ë ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι, ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Ι? –‰ ―¹―É–Φ–Β–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Β―ë ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι, ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Ι?  –€―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Η –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ. –€―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Η –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―É–Ε–Β 54-―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―É "–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–≥–Ψ" - –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι-–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 1–ë–£–£–€–Θ 1953 –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―É–Ε–Β 54-―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―É "–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–≥–Ψ" - –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι-–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 1–ë–£–£–€–Θ 1953 –≥–Ψ–¥–Α.  –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Η―Ö –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–Ε–±–Β –Η ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ―¹―²–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Η―Ö –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–Ε–±–Β –Η ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ―¹―²–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι.  –ù–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ! –ù–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ!  –≠―²–Η –Ε–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è-–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Η–Φ–Β–Μ–Η ―΅–Β―¹―²―¨ –Η ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―é–±–Η–Μ–Β–Ι - 60 –Μ–Β―² ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α!.. –≠―²–Η –Ε–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è-–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Η–Φ–Β–Μ–Η ―΅–Β―¹―²―¨ –Η ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―é–±–Η–Μ–Β–Ι - 60 –Μ–Β―² ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α!.. –î–Α, –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ 80 ―¹ ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ. –î–Α, –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ 80 ―¹ ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ.  –ù–Ψ –≤–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ –≤ –Μ–Η―Ü–Α, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –Κ "–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–Φ―É" –Η –≤ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η. –ù–Ψ –≤–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ –≤ –Μ–Η―Ü–Α, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –Κ "–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–Φ―É" –Η –≤ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η.  –‰ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Η ―²―è–≥–Ψ―²―΄ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ϋ–Η –Ϋ–Β–Μ―ë–≥–Κ–Η–Ι –≤–Β–Κ –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ–Η –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –‰ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Η ―²―è–≥–Ψ―²―΄ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ϋ–Η –Ϋ–Β–Μ―ë–≥–Κ–Η–Ι –≤–Β–Κ –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ–Η –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η.  –ù–Α–¥–Β–Β–Φ―¹―è, ―²–Α–Κ –±―É–¥–Β―² –Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ, –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö!.. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Α―Ö –ù–Α–¥–Β–Β–Φ―¹―è, ―²–Α–Κ –±―É–¥–Β―² –Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ, –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö!.. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Α―Ö -

-

-

-

- –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–û –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―É–¥―¨–±–Α―Ö¬Μ. –£ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 1953 –≥–Ψ–¥–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.

19.04.201400:5919.04.2014 00:59:40

0

19.04.201400:5019.04.2014 00:50:03

–£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ―²–Β–±―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±―É–Κ–≤―΄, –Κ–Α–Κ ―É –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ.

–Ξ–Ψ―΅–Β―à―¨ –±―΄―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β βÄî –≤ ―²–≤–Ψ–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –ù–Β –≤―¹–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄, –Β―¹―²―¨ –Η –Φ―É―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Η ―¹–Κ―É―΅–Ϋ―è―²–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Φ―É―²―¨ ―²―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–¥–Α―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ.

–Δ–Β–±–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Α ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α? –‰–¥–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–Κ―Ü–Η―é; –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―é―² –Η –Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Η –Α―Ä―²–Η―¹―²―΄. –ü–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Β―à―¨ βÄî –Η –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―à―¨. –ù–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Β―¹―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²―΄ –≤ ―²–Β–Α―²―Ä. –‰–¥–Η –Η –±–Β―Ä–Η. –Ξ–Ψ―΅–Β―à―¨ –≤ –†―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι, –≤ –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε βÄî –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α. –£―΄―¹–Κ–Α–Ε–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β.

–ö–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Β―¹―è, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β, ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―è –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Μ―é. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Β―Ä–Ω–Μ―é –Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Β–¥–Η–Η. –ö–Η–Ϋ–Β–Φ–Α―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―¹―²―΄ –Η–Ζ ―¹–Η–Μ –≤―΄–±–Η–≤–Α―é―²―¹―è: ¬Ϊ–Γ–Φ–Β–Ι―¹―è!¬Μ –ê –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ. ¬Ϊ–Γ–Φ–Β–Ι―¹―è!¬Μ, –Α ―è –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É.

–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―à―¨―¹―è ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ βÄî ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―Ö–Ψ–Κ–Κ–Β–Ι –Η ―³―É―²–±–Ψ–Μ. –‰ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–¥–Η–Ψ–Ϋ –Η–¥–Η, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨...

–£ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –≤―¹–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ. –· ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¥–Η―¹–Ω―É―² –Ϋ–Α ―ç―²―É ―²–Β–Φ―É, ―è –Ω―Ä–Η–Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è. –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–≤–Α―¹―²–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Φ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ?

–ö–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ! –ù–Α –Ϋ–Β–Φ, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ϋ–Α–¥–Β―²–Α –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è –≤―΄–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―â–Β–Β –Μ–Η―Ü–Ψ. –ê –Ω–Ψ–¥ ―³–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι ―΅―²–Ψ? –ë―΄–≤–Α–Β―² –¥―É―à–Α ―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Β ―¹–Α–Ε–Η. –ê –Μ–Η―Ü–Ψ βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α―¹–Κ–Α. –ß―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Β? –½–Α–Ϋ–Ψ―¹―΅–Η–≤, –Ϋ–Α―Ö–Α–Μ–Β–Ϋ, –≥―Ä―É–±. –ù–Β –Μ―é–±–Η―² ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–Β–±―è ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Α –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―Ü–Α!

–ê –Γ–Α–Φ–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Ψ–≤? –· –Β–≥–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ:

βÄî –™–¥–Β ―²―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, –†–Ψ–±–Β―Ä―², –Ϋ–Α―Ö–≤–Α―²–Α–Μ―¹―è?

βÄî –ß–Β–≥–Ψ?

βÄî –£―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―à―¨ ―²―΄ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ!

βÄî –Θ –±–Α―²―¨–Κ–Η. –û―Ö –Η –Μ―é–±–Η―² –Ε–Β –Ψ–Ϋ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―²―¨! –ï–≥–Ψ –≤―¹―é–¥―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―é―²: –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä! –û–Ϋ –≤―¹–Β –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―²–Α–Β―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ä―É–Β―². –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ–Φ. –ê ―è ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―é –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η ―É―΅―É―¹―¨.

–ê ―è-―²–Ψ –≤―¹–Β ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ―¹―è: –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤―΄―Ä–Ψ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι? –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –Η ―¹―É–¥–Η―²–Β, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Μ–Η –≤―¹–Β –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ψ―³–Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è?..

–ê ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―³–Η–Ζ–Η―΅–Κ–Β, –£–Β―Ä–Β –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤–Ϋ–Β? –£―΄–Ζ–Ψ–≤–Β―² –¥–Α –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―² –≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―¹–Ω–Ψ―²–Κ–Ϋ–Β―²―¹―è. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Β–Ι ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ζ–Α–≥–Ϋ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ ―²―É–Ω–Η–Κ –Η –≤–Μ–Β–Ω–Η―²―¨ –Β–Φ―É –¥–≤–Ψ–Ι–Κ―É. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―è –Ψ―à–Η–±–Α―é―¹―¨? –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨. –ù–Ψ ―Ä–Β–±―è―²–Α –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.

–£–Ψ―² –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―à, –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ. –û–Ϋ –¥–Ψ–±―Ä? –ù–Β―², –Ψ–Ϋ ―¹―²―Ä–Ψ–≥. –î–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –ë―É–¥–Β―à―¨ –¥–Ψ–±―Ä, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Κ –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Β βÄî –Ψ–Ϋ ―²–Β–±–Β –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É ―¹―è–¥–Β―². –û―Ö, –≥―É―¹―¨! –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–≥, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤.

–£–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤ –Ψ–±–Η–Μ–Η–Η –¥–≤–Ψ–Β–Κ –Ω–Ψ ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Β. –‰, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –±―΄–Μ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²–Β.