–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ь–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є —В–µ—Б—В–µ—А –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ґ–≥—Г—В–Њ–≤

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П

0

20.06.201007:3220.06.2010 07:32:08

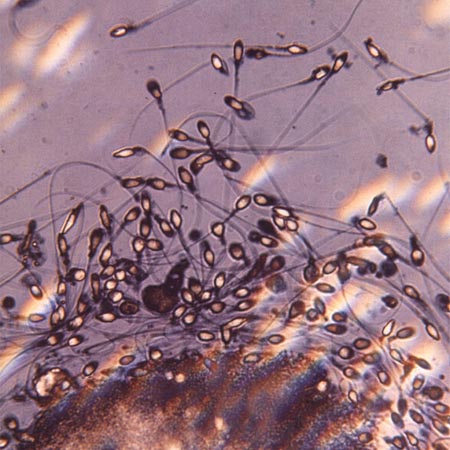

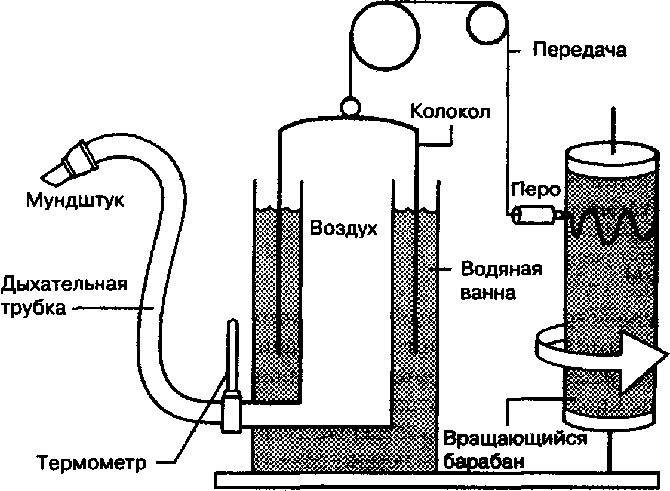

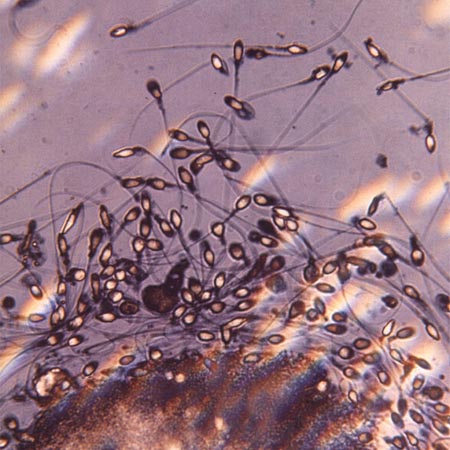

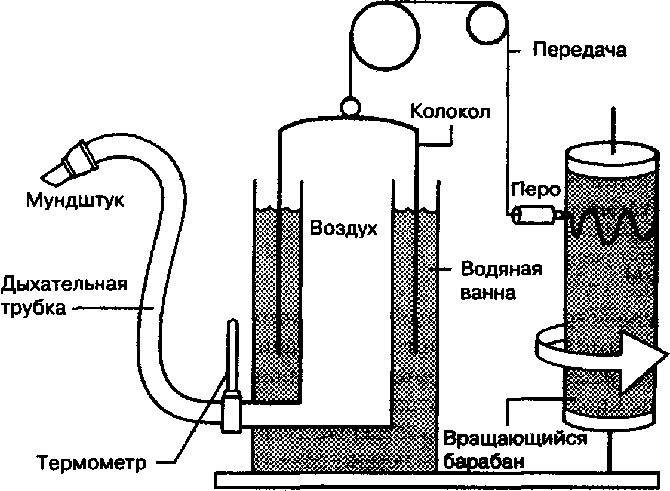

–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–µ—А–µ—И—С–ї –љ–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О —В–µ–Љ—Г, —В–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З –Є –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В—П –Є –±—Л–ї–Є –Њ–±—Й–Є–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –љ–∞ –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–µ–Њ–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞. –Я–Њ–Љ–љ—О, –±—Л–ї–Є —Б–µ—Б—В—А–Є—З–Ї–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е, —З—В–Њ –њ–Њ—Б—В–∞—А—И–µ, –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Є–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П, –≤–µ—Б—С–ї–∞—П, –Є–≥—А–Є–≤–∞—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞ –≤–Є–і—Г –Є, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –Є–Љ–µ–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Г—Б–њ–µ—Е —Г ¬Ђ–њ–Є—В–Њ–љ–Њ–≤¬ї, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є–Ј —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤. –Ф—А—Г–≥–∞—П, —Е–Њ—В—П –Є –њ–Њ–Љ–ї–∞–і—И–µ, –Є –њ–Њ—В–Є—И–µ, –љ–Њ —В–Њ–ґ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–љ—М–Ї–∞—П –љ–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ, –Ј–∞—В–Њ —З–∞—Б—В–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–∞ —Б—В–∞—А—И—Г—О —Б–µ—Б—В—А—Г –љ–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞—П –Ј–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б–∞–Љ–Є —Б—Ж–µ–љ—Л, –≤ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ–Љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞–љ—П—В–Є–є. –Э–∞–Љ —Б –Т–Є—В–µ–є –Ъ—Г–ї–∞–≥–Є–љ—Л–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–µ–Њ–љ–∞–Љ–Є —В–Њ–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ –Ј–∞–Ї—Г–ї–Є—Б–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е, —В—А–µ–љ–Є—А—Г—П—Б—М –Є –≥–Њ—В–Њ–≤—П—Б—М –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ, —Г –Љ–µ–љ—П —Б –Љ–ї–∞–і—И–µ–є –Т–µ—А—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Ј–∞–Ї—Г–ї–Є—Б–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ. –Э–∞ —А–Њ—В–љ—Л—Е –≤–µ—З–µ—А–∞—Е, –Є–≥—А–∞—П ¬Ђ–≤ –њ–Њ—З—В—Г¬ї, –Љ—Л –Њ–±–Љ–µ–љ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ, –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Б –љ–∞–Љ—С–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ–Т—Л –Љ–љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В–µ—Б—М¬ї, ¬Ђ–Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –і—А—Г–ґ–Є—В—М¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Я—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —В–∞–љ–µ—Ж¬ї. –°–µ–є—З–∞—Б —П —Г–ґ–µ –Ј–∞–±—Л–ї –µ—С –Є–Љ—П. –Э–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є –ї–Є—З–љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ –Љ–µ–љ—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–і–Є–≤–Є–ї–∞ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ—Б—В—М –љ–∞—И–Є—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є. –Ч–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М —Н—В–Є–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —Г—В–Њ—З–љ–Є–ї –Є —Г–Ј–љ–∞–ї —Б —З—М–Є—Е-—В–Њ —Б–ї–Њ–≤, —З—В–Њ —Н—В–Њ –і–Њ—З–µ—А–Є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, –∞ –љ—Л–љ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј–µ. –Э—Г, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ —В–∞–Ї, —В–Њ –љ–µ—З–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ, –Ї–∞–Ї –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, ¬Ђ—Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–≤–Є–љ—Л–Љ —А—Л–ї–Њ–Љ –≤ –Ї–∞–ї–∞—И–љ—Л–є —А—П–і –ї–µ–Ј—В—М¬ї. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–±—Л –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Ч–і—А–∞—Б—В–µ¬ї, –љ–Є–Ј–Ї–Є–є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ –Є ¬Ђ–Ф–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ—М–µ¬ї. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ—И–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В, –∞ –≤ –і–µ—Б—П—В–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –≤–і—А—Г–≥ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї —Г –≠–і–Є–Ї–∞ –У—А–µ–±–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞-–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, —Д–Њ—В–Њ–Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї—Г –Љ–ї–∞–і—И–µ–є –Т–µ—А—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б –і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞: ¬Ђ–Э–∞ –і–Њ–±—А—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М...–Є —В.–і –Є —В.–њ.¬ї. –°–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О –≠–і—Г–∞—А–і–∞, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М. –Р –Њ–љ —В–∞–Ї —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –і—А—Г–ґ–±–∞ —Г –љ–Є—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М, –∞ —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–µ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Р–і–Є–Ї –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤. –Ґ–Њ–≥–і–∞, —Б—В–∞–ї–Њ –±—Л—В—М, –ґ–µ–ї–∞—О –≤–∞–Љ –Њ–±–Њ–Є–Љ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–µ—Е–∞! –Э–µ –Ј–љ–∞—О, —З–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Г –љ–Є—Е –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –±—Л–ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї, –Є –Љ—Л –≤—Б–µ —А–∞–Ј—К–µ—Е–∞–ї–Є—Б—М –Ї—В–Њ –Ї—Г–і–∞. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О, —З—В–Њ –љ–∞—И—Г –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ—Г—О —А–Њ—В—Г –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, –≤—Б–µ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–Љ—Г, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–Љ—Г, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–љ–µ–є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ї—А—Г–≥–ї–Њ—Б—Г—В–Њ—З–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –Њ—В–ї—Г—З–∞—П—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ —Ж–µ–ї–∞—П –±—А–Є–≥–∞–і–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –І—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ–Є —Б –љ–∞–Љ–Є –љ–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є? –£—В—А–Њ–Љ –Є –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –і–љ—С–Љ –Є –љ–Њ—З—М—О –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –≥–ї–Њ—В–∞—В—М, –≤—Л–њ–Є–≤–∞—В—М, –љ–∞–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞—В—М, —Б–і–∞–≤–∞—В—М, –±—А–∞—В—М, –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—В—М, –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞—В—М –Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞—В—М.  –°–∞–Љ —Б–ї—Л—И–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–љ—М–Ї–Є–µ –ї–∞–±–Њ—А–∞–љ—В–Ї–Є –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Љ–Њ—З–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л —Б–і–∞–≤–∞–ї–Є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞—Е, –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤—А–∞—З–∞–Љ, —З—В–Њ –љ–Њ—З–љ–∞—П –Љ–Њ—З–∞ —Б–і–∞—С—В—Б—П –њ–ї–Њ—Е–Њ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б–њ–ї–Њ—И–љ—Л–µ —Б–њ–µ—А–Љ–∞—В–Њ–Ј–Њ–Є–і—Л, —З—В–Њ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–µ—В, –њ–Њ –Є—Е –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –Т–Њ—В –і—Г—А–Њ—З–Ї–Є, –љ–∞—И–ї–Є, –љ–∞ —З—В–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Љ—Л –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л? –І—В–Њ –Њ–љ–Є, –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –ї–Є? –Ч–∞—В–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ–≤ —Г–µ—Е–∞–ї–∞ –Є, –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–∞–≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Є–Ј –љ–∞—Б –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—С–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞ —А–Њ—В–Њ–є –≤—А–∞—З–Њ–Љ-—В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В–Њ–Љ. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —Б—Г—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П –і–ї—П –љ–∞—И–µ–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–є —А–Њ—В—Л. –Э–∞–Љ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Є –Є –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є, –Ї—Г–і–∞ –Љ—Л –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–≤–Ј–≤–Њ–і–љ–Њ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ, –±–µ–Ј –Њ–±—Й–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Њ –і–ї—П –≤—Б–µ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–µ—А–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В–Њ–ї–∞–Љ–Є –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Э–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –±—Г–ї–Њ—З–Ї–Є —Б–Њ —Б–ї–Є–≤–Њ—З–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є –≤—Л–і–∞–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Ї–∞—И–Є, —В–≤–Њ—А–Њ–≥ –Є–ї–Є —Б–Љ–µ—В–∞–љ—Г, —П–є—Ж–∞, –∞ –Ї–∞–Ї–∞–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Г –љ–∞—Б –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –і–љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ –њ–Њ—З—В–Є –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ. –Э–∞ –Њ–±–µ–і—Л –Є —Г–ґ–Є–љ—Л –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –±–ї—О–і –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ –Њ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є –Ї–∞–ї–Њ—А–Є–є–љ—Л–Љ–Є. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї–Є–µ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, –Є–Љ–µ–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В—Г –љ—Г–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–µ, –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–µ, –≤—Л–љ–Њ—Б–ї–Є–≤—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–і—А—Л, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–є, –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —А—П–і—Л –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.  –Ъ–∞–Љ–±—Г–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Я–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Љ–±—Г–Ј–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –≥–і–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Є—Й–Є –і–ї—П –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤. –Ю —Б–µ–±–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ —П —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞–±—Л–ї –Є–Ј–љ—Г—А—П—О—Й–µ–µ, –≥–љ–µ—В—Г—Й–µ–µ, —В—П–≥–Њ—Б—В–љ–Њ–µ, –Є—Б—В–Њ—Й–∞—О—Й–µ–µ —Б–Є–ї—Л —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л—В—М –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–Љ, —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ. –Я—А–Є—Е–Њ–і—П –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –Ї –≤—А–∞—З—Г –љ–∞ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А, —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б –љ–µ—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–µ–Љ—Л–Љ –і–ї—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Т—А–∞—З-—В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В, –Љ–Є–ї–∞—П, —В–∞–Ї–∞—П –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–∞—П, —В–∞–Ї—В–Є—З–љ–∞—П, –Љ—П–≥–Ї–∞—П –≤ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–∞–≤–∞—П –њ—А–Є—П—В–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞, —З—В–Њ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–є –Ї –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Є –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О —Г –љ–µ—С –љ–µ—В. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ–Є—А–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П, –Ї–∞–Ї –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–∞ –≤—А–∞—З, —П–Ї–Њ–±—Л, —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–∞, –Є –Њ–љ–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї–∞ –Љ–Њ–Є –ї—С–≥–Ї–Є–µ, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –≤ –љ–Є—Е –Ї–∞–Ї–Є–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –µ—Й—С —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –Є –љ–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —А–µ–Ј–µ—А–≤—Л. –Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –і–Є—Б–њ–∞–љ—Б–µ—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –љ–∞ –Њ–±—Й–Є—Е –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞—Е —П —Б—В–∞–ї –њ—А–Є—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П, –Ї—В–Њ –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–і—Г–≤–∞–µ—В –ї–Є—В—А–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞, –Є –±—Л–ї —Г–і–Є–≤–ї—С–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —А–µ–±—П—В –Ї—А—Л—И–Ї–∞ –Є–Ј —А–µ–Ј–µ—А–≤—Г–∞—А–∞, –њ–Њ—А–Њ–є, —З—Г—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –≤—Л–і—Г–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞. –Т–Њ—В —Н—В–Њ –Њ–±—К—С–Љ –ї—С–≥–Ї–Є—Е –њ–Њ –њ—П—В—М-—И–µ—Б—В—М –ї–Є—В—А–Њ–≤! –Р —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ—Л–є –њ—И–Є–Ї, –µ–ї–µ-–µ–ї–µ –і–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–ї –і–Њ 3000 —Б–Љ3. –Т—А–∞—З-—В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В –Њ—З–µ–љ—М –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ –Љ–µ–љ—П —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї–∞, –Љ—П–≥–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –љ–µ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –љ–µ–ґ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ, –љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Т–Њ—В, –µ—Б–ї–Є –±—Л —П –≤—Л–і—Г–≤–∞–ї 4,5 –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ 4 —В—Л—Б—П—З–Є –Ї—Г–±–Є–Ї–Њ–≤, —В–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–є –Љ–Є–ї—Л–є –і–Њ–Ї—В–Њ—А –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –±—Л –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–є. –І—В–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞—В—М?  –ѓ —Б—В–∞–ї —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –±–µ–≥–∞–ї –Є –і—Л—И–∞–ї –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е ¬Ђ–њ–Є—В–Њ–љ–Њ–≤¬ї —Д–Є–Ј–Ј–∞—А—П–і–Ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–і–µ—П–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї —Б–±–Њ—А–љ–Њ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ–∞—В–ї–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є –±–µ–≥–∞, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л–і—Г—В—М —И–µ—Б—В—М –Є–ї–Є —Б–µ–Љ—М –ї–Є—В—А–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—Г—Б—В—П—З–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Р—А–љ–Њ–ї—М–і –Ф—Г–Љ–±—А–µ, –С–Њ—А—П –†–∞–њ–Њ–њ–Њ—А—В, –Т–Њ–ї–Њ–і—П –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—Б–∞ –љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –і–Њ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –њ–Њ—В–∞ –њ–Њ —В—А–Њ–њ–Є–љ–Ї–∞–Љ –Є –∞–ї–ї–µ—П–Љ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е –Ї —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г —Б–Ї–≤–µ—А–Њ–≤ –Є –њ–∞—А–Ї–Њ–≤, –Љ–µ–љ—П—П —В–µ–Љ–њ –±–µ–≥–∞ –Є, –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –і—Л—Е–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є—П. –Ф–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ –Ъ–Я–Я –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј —Б –Њ–њ–∞—Б–Ї–Њ–є –Є –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П, –≤—Л–±–µ–≥–∞—П –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –љ–∞—Е–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–µ–±—П —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —Б–±–Њ—А–љ–Њ–є. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—П —Г –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —П–≤–љ–Њ –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є —Н–Ї–Є–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л, –∞ –Љ–Њ—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Д–Є–Ј–Ј–∞—А—П–і–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї, –≥–ї—П–і–Є—И—М, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —А–∞–Ј–±–µ–≥—Г—В—Б—П. –Э–Њ –Љ–µ–љ—П –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Є –љ–µ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї–Є —Г—В–Њ—З–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤. –Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —В–∞–Ї–Є–µ —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–±–µ–ґ–Ї–Є –і–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. –Э–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П –≤—Л–і—Г–ї —Ж–µ–ї—Л—Е 3800 —Б–Љ3, –љ–Њ, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥ –Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–±–µ–ґ–∞. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Н—В–Њ —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є, –і—А—Г–≥–Є—Е-—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —П –і–∞–ґ–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В –љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т—Л—Б—И–µ–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –≠—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —П—Б–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Љ–љ–µ, –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є, –≥–і–µ –±—Л –ґ–µ–ї–∞–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М —Г—З—С–±—Г. –ѓ, –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–µ –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞—П—Б—М, —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Љ–µ—З—В–∞–ї —Г—З–Є—В—М—Б—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, —З—В–Њ–±—Л –±—Л—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А–µ–±—П—В–∞–Љ–Є, –∞ –µ—Б–ї–Є –Љ–љ–µ –≤ –њ–Њ–і–њ–ї–∞–≤ –і–Њ—А–Њ–≥–∞ ¬Ђ–Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞¬ї, —В–Њ –љ–µ –±—Г–і—Г –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М –Њ—В –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –≤ –£—З–Є–ї–Є—Й–µ –Ю—А—Г–ґ–Є—П –Є–ї–Є, –≤ –Ї—А–∞–є–љ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –≤ –Т–Ш–Ґ–Ъ–£. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М —Г—З—С–±—Г –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –µ—Й—С —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М. –Ь–љ–µ –±—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –љ–∞–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–Ї —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –µ—Й—С –Њ —В–µ—Е –≤–Є–і–∞—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Њ—З–µ–љ—М —Ж–µ–ї–µ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—Б –љ–∞—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Ї –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Н—В–Њ –Њ–±—Й–µ–≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ (–Ю–Т–Я) –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ (–Т–Ь–Я). –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ –Ю–Т–Я –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—А—И–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Б—В—А–Њ–µ–≤—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є –Є –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤–Ј–≤–Њ–і–∞, —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —И—В—Л–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—П, –љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —Б—В–∞–ї–Є –Є–Ј—Г—З–∞—В—М —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П –Њ—В –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л—Е, –љ–∞—И–µ–є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В—А—С—Е–ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 1891 –≥–Њ–і–∞, —П–≤–ї—П–≤—И–µ–є—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –µ–і–Є–љ–Є—Ж–µ–є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–∞, –і–∞ –Є —В–Њ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г, –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 1910 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —З–∞—Б—В—П—Е –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –±—Л–ї –≤ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ.  –Ь–∞–є–Њ—А –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤, –Њ—В–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—В—А–Њ–µ–≤–Є–Ї, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–і—В—П–љ—Г—В—Л–є, –±–Њ–і—А—Л–є, —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Л–є, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —А–Њ—Б—В–Њ–Љ –Є –≥—А–µ–љ–∞–і—С—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—В—М—О, –љ–Њ –њ—А–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —И—В—Л–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—П –≤ –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–∞—Е —В—П–ґ—С–ї—Л–є, –њ–Њ–ї—Г–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–є –≤ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Г –Љ–∞–Ї–µ—В ¬Ђ—В—А—С—Е–ї–Є–љ–µ–є–Ї–Є¬ї –њ–Њ—А—Е–∞–ї, –Ї–∞–Ї –±–∞–±–Њ—З–Ї–∞ —Б —Ж–≤–µ—В–Ї–∞ –љ–∞ —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї, –∞ —Г–Ї–Њ–ї—Л —Б –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, —З—В–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є, —З—В–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є –≤—Л–њ–∞–і–∞–Љ–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ. –С–µ–Ј—Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—С—В–Ї–Њ, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ! –Ъ –љ–∞—И–Є–Љ –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Є–Љ —Г–і–∞—А–∞–Љ –Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞–Љ –њ—А–Њ–Ї–Њ–ї–Њ—В—М –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–µ –Љ–µ—И–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–µ —З—Г—З–µ–ї–Њ, –Є–Љ–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞, –Љ–∞–є–Њ—А –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Н–Ї–Ј–µ—А—Б–Є—Б—Л –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Є–Ј –љ–∞—Б –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М. –Ш –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –Љ—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–≤—Л–Ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–∞ –≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ. –Э–Њ –њ—А–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Б–±–Њ—А–Ї–Є –Є —А–∞–Ј–±–Њ—А–Ї–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Њ–љ –±—Л–ї –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В—А–Њ–≥ –Є –њ–µ–і–∞–љ—В–Є—З–µ–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞—И–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –Ф–µ–≥—В—П—А—С–≤–∞ (–Я–Я–Ф –Є –Я–Ґ–†–Ф), –®–њ–∞–≥–Є–љ–∞ (–Ф–®–Ъ –Є –Я–Я–®), –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞ (–°–Ъ–°), –Ґ–Њ–Ї–∞—А–µ–≤–∞ (–Ь–Ґ –Є –Ґ–Ґ) –Є, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –њ–Њ–і –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–Њ–Љ, –Ъ–∞–ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ (–†–Я–Ъ –Є –Р–Ъ). –° –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П, —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Є—В—М—Б—П –њ—А–Є —Б–±–Њ—А–Ї–µ-—А–∞–Ј–±–Њ—А–Ї–µ –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –љ–∞—И –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В.  –Ь–∞–є–Њ—А—Г –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ–Ї—Ж–Є—О —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Є–Ј –њ–љ–µ–≤–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М—Б—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –њ–Њ—Б—В—А–µ–ї—П—В—М –≤—Б–µ–Љ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М. –Ю–љ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–є –Њ—В–±–Њ—А —Б –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–Њ–њ–µ—З–љ—Л—Е, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л, –≤ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї —Б—В—А–µ–ї–Њ–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л–є, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, –Є –µ–Љ—Г —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞—В—М –Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї—П—В—М —В–∞–Ї–Є—Е –ґ–µ –љ–∞—Б—В—Л—А–љ—Л—Е –Є —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤—Л—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ —А–µ–±—П—В. –Т –і–µ–≤—П—В–Њ–Љ –Є–ї–Є –і–µ—Б—П—В–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –љ–∞–Љ –≤—Л–і–∞–ї–Є –ї–Є—З–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б–µ–Љ–Є–Ј–∞—А—П–і–љ—Л–є –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞ (–°–Ъ–°), –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є, –ї—С–≥–Ї–Є–є, —Г–і–Њ–±–љ—Л–є. –°—В—А–Њ–µ–≤—Л–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–∞–Љ–Є. –Э–∞—Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ —Б—В—А–Њ–µ–≤—Л–µ –њ—А–Є—С–Љ—Л —Б –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–Њ–Љ. –Э–µ –≤—Б–µ —Б—А–∞–Ј—Г, –њ—А–∞–≤–і–∞, –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –±–µ–Ј –≤–Њ—А—Б–Є–љ–Њ–Ї —Б–Љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Ї–∞–љ–∞–ї —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М, –љ–Њ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –Є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є—Б—М. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–і–∞ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є —Г—З–µ–±–љ—Л–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л —В—А–µ–Љ—П –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є –Њ—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї–µ–ї–Є, —З—В–Њ —В–∞–Ї –Љ–∞–ї–Њ.  –Т–µ—Б—В–Є–±—О–ї—М –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–ґ–∞ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ —Б –њ–Њ—Б—В–Њ–Љ вДЦ 1 —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Э–∞–Љ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї–Є –љ–µ—Б—В–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Г —З–∞—Б–Њ–≤—Л–Љ–Є —Г –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ —Б –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–∞–Љ–Є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ–Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –Э–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –±–Њ—П–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ—Л –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –њ–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е —Н—В—Г –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Г –≤—С–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –≠.–ѓ.–Ч–∞–ї–Є—В—Н, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є, –±–ї–∞–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –ї–∞—В—Л—И –њ–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є–є —Б –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–Љ –њ—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ. –Э–∞ –µ–≥–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Є –і–∞–ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –љ–∞ —Г—А–Њ–Ї–µ –≤–і—А—Г–≥ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–∞, –Њ–љ –њ–Њ-–і–µ–ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г, –±–µ–Ј –Ї—А–Є–Ї–∞ –Є –Є–Ј–ї–Є—И–љ–Є—Е –Њ–і—С—А–≥–Є–≤–∞–љ–Є–є —Г–Љ–µ–ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Г –Є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Љ–µ–љ–Є—П —Г—З–Є—В–µ–ї—П –≤–µ—Б—В–Є —Г—А–Њ–Ї –Є –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Њ–є, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–∞—Б –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Љ—Л, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–µ —Г—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —Н—В–Є—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є—П—Е –Њ—В –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–љ–Є–±—Г–і—М —В—А–Є—А–µ–Љ –Є–ї–Є –≥–∞–ї–µ—А –Є –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ –ґ–і–∞–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –і—Г—Е–µ —Г—З–µ–±–љ–Њ–є –Є–≥—А—Л —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л—Е —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –њ–Њ –њ—А–Є—С–Љ—Г —Д–ї–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–∞—Д–Њ—А–∞ –Є —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є –∞–Ј–±—Г–Ї–Є –Ь–Њ—А–Ј–µ, –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є—О —Д–ї–∞–≥–Њ–≤ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є. –Т—Б—С —Н—В–Њ, —В–∞–Ї –ґ–µ –Є –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ —И–ї—О–њ–Ї–Є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є —И—Е—Г–љ—Л, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є –љ–∞–Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Г—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–Љ–Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –ї–µ—В–љ–Є—Е –ї–∞–≥–µ—А–љ—Л—Е —Б–±–Њ—А–Њ–≤. –°–Љ–µ—О —Б –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–∞—Б, –Є–Љ–µ—П —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–∞–њ–∞—Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є —Г–Љ–µ–љ–Є–є, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Й–µ –Є –ї–µ–≥—З–µ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—С –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.  –Э–∞ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –њ–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ. –°–ї–µ–≤–∞ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л: –Т–Є—В—П –С–∞–ї–∞–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Ъ–Њ–ї—П –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Є –≤–Є—Ж–µ-—Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Ґ–Њ–ї—П –°–Њ—А–Њ–Ї–Є–љ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П. –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

20.06.201007:3220.06.2010 07:32:08

0

19.06.201007:3419.06.2010 07:34:35

–Ф–≤–µ—А—М, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї–∞—Б—М, –≤–±–µ–ґ–∞–ї–Є –і–≤–∞ –Љ–µ–і–±—А–∞—В–∞ –Є –≤—А–∞—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ –Ј–∞–±—Л–≤, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П, –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й—С–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї: ¬Ђ–Т–Њ—В, –µ—Й—С –Љ–љ–µ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ!¬ї  –Ы—С—Е—Г —Б–Ї—А—Г—В–Є–ї–Є, –Њ–њ—П—В—М –≤–Ї–Њ–ї–Њ–ї–Є —Г–Ї–Њ–ї –Є —Г–љ–µ—Б–ї–Є –Њ–њ—П—В—М –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г. –Ш –±–Њ–ї—М—И–µ –µ–≥–Њ –≤ –Њ–±—Й—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г –љ–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –љ—О–∞–љ—Б, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є. –£–±–µ–ґ–∞–ї —В–Њ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В –Є –≤ —В—А—Г—Б–∞—Е –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л—Е, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –Є–Ј–ї–Њ–≤–Є–ї–Є, –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –њ–ї–∞–≤–Ї–∞—Е. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Б–ї—Г—З–Є—В—М—Б—П? –У–і–µ –Њ–љ –Є—Е –≤–Ј—П–ї? –Ы–∞–і–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Г–Ї—А–∞–ї –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞ –њ–ї—П–ґ–µ. –Р –µ—Б–ї–Є —Б–љ—П–ї —Б –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ? –Ґ–Њ–≥–і–∞ —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —Б —В–µ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ —Б–љ—П–ї –њ–ї–∞–≤–Ї–Є? –Р –≤–і—А—Г–≥ –Њ–љ –µ–≥–Њ —Г–±–Є–ї? –Т—А–∞—З –љ–µ —Б–ї–∞–Ј–Є–ї —В–µ–њ–µ—А—М —Б –Ы—С—Е–Є, –≤—Б—С –і–Њ–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї—Б—П, –≥–і–µ –Њ–љ –≤–Ј—П–ї —Н—В–Є –њ–ї–∞–≤–Ї–Є. –Р –Ы—С—Е–∞ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П –Є —Г–њ–Њ—А–љ–Њ —В–≤–µ—А–і–Є–ї, —З—В–Њ —Н—В–Є –њ–ї–∞–≤–Ї–Є –µ–≥–Њ –Є —З—В–Њ –Њ–љ –Ї –Є—Е –≥—А—С–±–∞–љ–љ–Њ–є –њ—Б–Є—Е—Г—И–Ї–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П. –Х–Љ—Г, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–Є –Є –≤ —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–µ –≤ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є—О, –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Є–Љ –і—Г—А–∞–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Є–Ї–Є–љ—Г—В—М—Б—П –Є —Г–Љ–Њ–ї—З–∞—В—М. –Р–ґ–Є–Њ—В–∞–ґ –і–Њ—И—С–ї –і–Њ –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і—Г—Б–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є—П –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –±–µ–≥–ї–µ—Ж–∞. –Т–Ј—П–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–ї—П–ґ–µ, –≥–і–µ –Њ–љ, –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Ї—Г—А–Њ—А—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –±–ї–Є–Ј–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є—П, –Є —Г–≥–Њ—Й–∞–µ–Љ—Л–є –Є–Љ–Є, –Є–≥—А–∞–ї —Б –љ–Є–Љ–Є –≤ –Ї–∞—А—В—Л –Є –Љ–Њ—А–Њ—З–Є–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –±—А–µ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –±–∞—Б–љ—П–Љ–Є –Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П—Е –Є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П—Е –≤ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е. –Ы–µ–ґ–∞—Й–Є–є –љ–∞ —В–Њ–Љ –ґ–µ –њ–ї—П–ґ–µ –њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є —Г–Љ—Г–і—А–µ–љ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Г–ї–Њ–≤–Є–ї –≤ —Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–љ—Л—Е —А–Њ—Б—Б–Ї–∞–Ј–љ—П—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–µ–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ –Ї—А–∞–µ–Љ —Г—Е–∞ —Б–ї—Л—И–∞–ї –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Њ –њ–Њ–±–µ–≥–µ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞ –њ—Б–Є—Е–Є–∞—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї–Є–љ–Є–Ї–Є. –Ю–љ, –љ–µ –њ–Њ–ї–µ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М, –і–Њ—И—С–ї –і–Њ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–≥–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–∞ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –≤ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є—О. –Ш —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ї–ї–Є–љ–Є–Ї—Г –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П —И—В–∞—В–љ—Л–є –≤—А–∞—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞ –љ–∞ –Ы—С—Е—Г —Б—А–∞–Ј—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ —А–∞–љ—М—И–µ –Є–Љ–µ–ї –і–µ–ї–Њ. –Ф—Г–Љ–∞—О, –љ–µ—В –љ—Г–ґ–і—Л —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –і—Г—А–і–Њ–Љ–µ. –Т—Б—С, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Њ—Б—М. –Я–µ—А–µ–і –Ы–µ—Е–Њ–є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –Є–Ј–≤–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М. –І—В–Њ–±—Л –Ј–∞–≥–ї–∞–і–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –≤–Є–љ—Г, –≤—А–∞—З –і–∞–ґ–µ –љ–∞—Ж–µ–і–Є–ї –µ–Љ—Г –≤ –Љ–µ–љ–Ј—Г—А–Ї—Г –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—А—В–∞ –Є –≤—Л–њ–Є–ї —Б –љ–Є–Љ.  –Ы—С—Е—Г –Њ–і–µ–ї–Є, –≤–Њ —З—В–Њ –љ–∞—И–ї–Њ—Б—М, –Є –Њ—В –≥—А–µ—Е–∞ –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –≤—Л–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Ю–љ –ґ–µ, –љ–µ —В–µ—А—П—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В—П—Е –љ–∞–њ–Є–ї—Б—П –і–Њ –њ–Њ—А–Њ—Б—П—З—М–µ–≥–Њ –≤–Є–Ј–≥–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ, –њ—А–Њ—Б–њ–∞–≤—И–Є—Б—М, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–Њ—Е–Љ–µ–ї–Є–ї—Б—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–Є, –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г–≤—И–Є, –љ–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—Л–µ —Б—Г—В–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —Д–∞–љ—В–∞—Б–Љ–∞–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Є–є –Є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є, –Ы–µ—Е–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї —Б–µ–±–µ –љ–∞ –Љ—Л—Б –У–Њ–ї–і–Њ–±–Є–љ–∞ –≤ —Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Я—А–Є–±—Л–ї –Њ–љ —В—Г–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–≤—И–µ–µ —Б—Г–і–љ–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є, –љ–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П —Д–∞–Ї—В—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М. –°—Г–і–љ–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–±–Є—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–∞ —Б–ї–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є, –Ј–∞—В–Њ –љ–∞—И–ї–Є —В—А–µ—Й–Є–љ—Г –≤ –Њ–±—И–Є–≤–Ї–µ –±–Њ—А—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В —Г–і–∞—А–∞ –Њ —Б–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –≥—А—Г–љ—В –њ—А–Є –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–і—Л–≤–∞–љ–Є–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–Њ –µ—С –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л. –°–њ–∞—Б—И–Є–µ—Б—П —З–ї–µ–љ—Л —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –Ї–∞–Ї –Є—Е –љ–Є –і–Њ–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Ю–љ–Є –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В —И–Њ–Ї–∞ –Є –љ–µ—Б–ї–Є –≤—Б—П–Ї—Г—О –Њ–Ї–Њ–ї–µ—Б–Є—Ж—Г. –Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ї —Г–њ–Њ—А–љ–Њ —В–≤–µ—А–і–Є–ї, —З—В–Њ —Б—Г–і–љ–Њ –љ–Є —Б —В–Њ–≥–Њ –љ–Є —Б —Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –±–Њ—А—В, –∞ –љ–∞–і –љ–Є–Љ –ї–µ—В–∞–ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–ї—Б—П, –љ–∞ —З—С–Љ —Б–≤–µ—В —Б—В–Њ–Є—В, –Є –≥—А–Њ–Ј–Є–ї –≤—Б–µ—Е —Г—В–Њ–њ–Є—В—М. –Ь–∞—В—А–Њ—Б –ґ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А—Л–±—Г —Г–і–Є–ї –љ–∞ –±–∞–Ї–µ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б—Г –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г –Љ–∞—В–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ, –љ–∞ —З—В–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–ї, —З—В–Њ –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ –Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–µ –Њ—В—А–Њ–і—П—Б—М –љ–µ –ї–µ—В–∞–ї, –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Я–Њ–≤–∞—А–Є—Е–∞ –ґ–µ —Б –њ–Њ–і—А—Г–≥–Њ–є, –њ—А–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П, —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –њ—А–Њ —Г—В–µ—А—П–љ–љ—Л–µ –Ї—А–µ–њ–і–µ—И–Є–љ–Њ–≤—Л–µ –њ–ї–∞—В—М—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Ї—Г–њ–Є–ї–Є.  –Э–∞ —В–∞–љ—Ж—Л-—В–Њ –≤ —З–µ–Љ —Е–Њ–і–Є—В—М? - –Я—А–Є—З–Є–љ—Г –≥–Є–±–µ–ї–Є —Б—Г–і–љ–∞ –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞ —Б—Г–і–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –µ—Й—С –≤ 1903 –≥–Њ–і—Г –Є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –і–≤–∞–ґ–і—Л —В–Њ–љ—Г–ї–Њ. –Р –≤–Њ—В –Ї—Г–і–∞ –і–µ–ї—Б—П –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е, –љ–∞ –њ—А–Є—З–∞–ї–µ —Б–њ–∞–ї, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ш –µ—Й—С –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Њ–є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ —З—Г–і–Є—Й–µ –ї–µ—В–∞–ї–Њ –љ–∞–і —Б—Г–і–љ–Њ–Љ, –і–∞ –µ—Й—С –Љ–∞—В–µ—А–Є–ї–Њ—Б—М —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ–њ–Њ—В—А–µ–±–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –£–ґ –љ–µ –Њ–љ–Њ –ї–Є –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ–∞ —Г–љ–µ—Б–ї–Њ? –Ш —В—Г—В –љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є–Ј –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–≥–∞, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –°–Ї—А—Л–њ–ї—С–≤–∞, –≤—Б–њ–ї—Л–ї —Г—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї. –І–ї–µ–љ—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Ы–µ—Е—Г –≤ –љ–µ–Љ –љ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–ї–Є, –Є —В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –µ–≥–Њ —Б–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞ —В—А–µ—В—М–µ–є —Б–Њ–њ–Ї–Њ–є –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г –Њ—В –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –°—В—А–µ–ї–Њ–Ї. –Я–µ—А–≤–Њ-–љ–∞–њ–µ—А–≤–Њ –Ї–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є—Б–Ї–∞—В—М –љ–µ–Ї—Г—О –Ъ–ї–∞–≤—Г вАУ –Ы—С—Е–Є–љ—Г –≤–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Г—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —В–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М. –Э–Њ –Њ–љ–∞ –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –Љ–µ—Б—П—Ж, –Ї–∞–Ї —Г–µ—Е–∞–ї–∞ –Ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Ї—Г–і–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–Є –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—О —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞ –Ґ—А–Є—Д–Њ–љ–Њ–≤–Є—З–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є –Њ–і–љ–Њ—Б–µ–ї—М—З–∞–љ–µ –µ—Й—С –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г –Ы—С—Е–µ —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ ¬Ђ—Г—Е–Є¬ї –і—А–∞–ї –Ј–∞ –≤—Б—П–Ї–Є–µ —И–∞–ї–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ —В–Њ—В –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Ы–µ—Е—Г –≤–Є–і–µ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—М—П–љ—Л–Љ, –∞ —В—А–µ–Ј–≤–Њ–≥–Њ, –і–∞ –µ—Й—С –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–∞ вАУ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Ш —З—В–Њ–±—Л, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М —Н—В–Њ –Ј–∞–њ—Г—В–∞–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П —А–µ—И–Є–ї–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В —Г—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї –Є –µ—Б—В—М –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ –Ъ–ї–µ–≤—Ж–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞  –Р –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ы—С—Е–Є–љ–∞ –њ–Њ–і—А—Г–≥–∞ вАУ —В–∞ —Б–∞–Љ–∞—П –Ъ–ї–∞–≤–Ї–∞. –Ю–љ–∞ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ, –њ–Њ–њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –±—Г–Ї–µ—В–Є–Ї –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ –Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г –і–љ–µ–є —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–∞—Б—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Г –љ–µ—С –±—Л–ї –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —Г—Е–∞–ґ—С—А, —Е–Њ—В—М –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–µ –µ—С, –Ј–∞—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є, —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л–є –Є —Б –і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–Љ. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї, –∞ –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Б–Њ–ї–Є–і–љ–∞—П —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ–љ—В—С—А–∞ –Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –і—А—Г–ґ–Є–љ—Л. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Є –µ—Й—С –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤. –Ю–љ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Є–Љ–µ–ї –Њ–њ—Л—В —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –њ–Є–ї, –љ–µ —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї, –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞–Љ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –Є –і–∞—А–Є–ї —Ж–≤–µ—В—Л. –Р –Ы—С—Е–∞? –Р –Ы—С—Е–∞ вАУ –Њ–±–Њ—А–Љ–Њ—В, –Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–µ—В –љ–µ –≤–Є–і—Л–≤–∞–ї. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Њ–љ –±—Л–ї –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —З–µ—Б—В–µ–љ, –љ–µ –≤–Њ–Ј—М–Љ—С—В —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В - –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —А—Г–±–∞—Е–Њ–є —Б –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—Б—П, –љ–µ –Њ–±–Є–і–Є—В —Б–ї–∞–±–Њ–≥–Њ, –Љ–Є–Љ–Њ –±—А–Њ–і—П—З–µ–≥–Њ –Ї–Њ—В—С–љ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–є–і—С—В, –њ—А–Є–ї–∞—Б–Ї–∞–µ—В, –љ–∞–Ї–Њ—А–Љ–Є—В, –Ј–∞ –њ–∞–Ј—Г—Е–Њ–є –њ—А–Є–≥—А–µ–µ—В. –Э–Њ —Г–ґ –±–Њ–ї—М–љ–Њ –њ—М—С—В –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є—В—Б—П, –Ј–∞–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —Б –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –і–∞–ґ–µ –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤ –і—А–∞–Ї—Г –њ–Њ–ї–µ–Ј, –Ј–∞ —З—В–Њ –≤ –Ї—Г—В—Г–Ј–Ї–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–Њ—З—М –њ–µ—А–µ–љ–Њ—З–µ–≤–∞–ї. –Э–Є–Ї—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В, –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —В–∞–Ї –Њ—В—З–Є—Е–≤–Њ—Б—В–Є—В—М, —З—В–Њ —В–Њ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ—В–і—Л—И–∞—В—М—Б—П –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Э—Г, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Н—В–Њ—В –Ы—С—Е–∞ –Љ—Г–ґ? –•–ї–µ–±–љ—С—И—М —Б –љ–Є–Љ –≥–Њ—А—П. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Њ–љ –Є –љ–µ –Њ–±–µ—Й–∞–ї –љ–Є —А–∞–Ј—Г –ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П. –Т–Њ—В —В–∞–Ї–Є–Љ–Є, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Н—В–∞ –Ъ–ї–∞–≤–Ї–∞ –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —П –µ—С –љ–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞—О, –і—Г–Љ–∞—О вАУ –Њ–љ–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–∞. –Р –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Ы–µ—Е–∞ –і–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –і–Њ –Љ—Л—Б–∞ –У–Њ–ї–і–Њ–±–Є–љ–∞, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–µ, –љ–∞–≤–Є—Б–∞—О—Й–µ–є –љ–∞–і –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –≥–Є–±–µ–ї–Є —Б—Г–і–љ–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ј–∞ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—З—В–Є —Б—А–Њ–і–љ–Є–ї—Б—П. –Я–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –і–∞–ґ–µ —Б–ї–µ–Ј–∞ –Є–Ј –≥–ї–∞–Ј–∞ –≤—Л–Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б—Л—Б–Ї–∞–ї —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –µ–Љ—Г –љ–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ —А–∞–і—Л. –Ю–љ–Є —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М, –њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї–Є —Б–≤–Њ–є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л–є ¬Ђ–Ш–Љ–∞–љ¬ї –Є –≤—Л–њ–Є–ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –†–∞–Ј—Г–Ј–љ–∞–ї –Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –≤–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –љ–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ —Б–∞–Љ, –±—Г–і—Г—З–Є –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ, —Г–ґ–µ –≤ —З–Є—Б–ї–µ –ґ–Є–≤—Л—Е –љ–µ —З–Є—Б–ї–Є—В—Б—П. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–њ–∞–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –і–љ–µ. –Э—Г, —Н—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Э—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї–∞, —В–∞–Љ, –≤ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є –≤–Њ–є–і—Г—В –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –≤—Л–њ–Є—И—Г—В –љ–Њ–≤—Л–є –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В. –Ш –Ы—С—Е–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–њ—Г—В–Ї–µ –≤ —Б–≤–Њ—С —Б–µ–ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—З–µ–Љ—Г –µ—Й—С –Є –њ–Њ –Ъ–ї–∞–≤–Ї–µ —Б–≤–Њ–µ–є —З—В–Њ-—В–Њ –Ј–∞—Б–Ї—Г—З–∞–ї. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ —В—Г–і–∞ –і–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П, –љ–µ —Б—Г—В—М –≤–∞–ґ–љ–Њ. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ —Г–ґ–µ –Ј–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Њ–љ –Ї –Ъ–ї–∞–≤–Ї–Є–љ–Њ–є –Є–Ј–±–µ, —Г–≤–Є–і–µ–ї —Б–≤–µ—В –≤ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–µ, —В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И—Г—О—Б—П –љ–µ–Ј–∞–њ–µ—А—В–Њ–є –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Г—О –і–≤–µ—А—М –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –і–≤–µ—А—П—Е —Г—О—В–љ–Њ–є –≥–Њ—А–љ–Є—Ж—Л. –Ш —Б–µ—А–і—Ж–µ –µ–≥–Њ –Њ–±–і–∞–ї–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –ґ–∞—А–Њ–Љ. –Ы—Г—З—И–µ –±—Л –µ–Љ—Г –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї. –Ч–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ —Б —Е—А–Њ–Љ—Л–Љ–Є –љ–Њ–ґ–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є –њ–Њ–±–ї–µ–Ї—И–µ–є —Б–Ї–∞—В–µ—А—В—М—О, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–Њ—П–ї–Є –њ–Њ—З–∞—В–∞—П –±—Г—В—Л–ї–Ї–∞ –≤–Є–љ–∞, –і–≤–∞ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–∞ –Є —В–∞—А–µ–ї–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ—Д–µ—В–∞–Љ–Є, —Б–Є–і–µ–ї–∞ –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –Ъ–ї–∞–≤–Ї–∞ –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ–љ—В—С—А –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З вАУ –і–∞–≤–љ–Є–є –Ы—С—Е–Є–љ —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї. –Ю–±–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —Б–Ї—А–Є–њ –і–≤–µ—А–Є –Є —Г–≤–Є–і–µ–≤ –≤ –µ—С –њ—А–Њ—С–Љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–∞, –Њ–љ–Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–µ–ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ–љ—В—С—А —Б –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–∞–Љ–Њ–є –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–Ї–љ–Њ –љ–∞—А—Г–ґ—Г, –≥–і–µ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –±–µ—И–µ–љ—Л–є —В–Њ–њ–Њ—В –Є —В—А–µ—Б–Ї –ї–Њ–Љ–∞–µ–Љ—Л—Е –Ї—Г—Б—В–Њ–≤. –Р –≤–Є–Ј–≥ –Є –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–ї—Б—П, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ —Г–і–∞–ї—П–ї—Б—П.  –Ъ–ї–∞–≤–Ї–∞ –ґ–µ, —Б—В–∞–≤—И–∞—П –±–µ–ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–ї, –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ –Њ–є–Ї–љ—Г–ї–∞ –Є —А—Г—Е–љ—Г–ї–∞ –±–µ–Ј —З—Г–≤—Б—В–≤ –љ–∞ –њ–Њ–ї. –Ы—С—Е–Є–љ –≥–љ–µ–≤ –±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–њ–∞–ї. –£–≤–Є–і–µ–≤ –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Г—О –Ъ–ї–∞–≤–Ї—Г, –Њ–љ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–є –Є —Г–ґ–µ —Б –Њ—В—З–∞—П–љ–Є–µ–Љ –Є –±–Њ–ї—М—О, —Б–і–∞–≤–Є–≤—И–µ–є —Б–µ—А–і—Ж–µ, —Б—В–∞–ї –µ—С —В—А—П—Б—В–Є –Є –Ј–≤–∞—В—М. –Ю—В–Ї—А—Л–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, –Њ–љ–∞ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б —Г–ґ–∞—Б–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–µ –µ—С –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ —А–µ–Ј–Ї–∞—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–∞. –°–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –Ї–Њ—И–Љ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞, –Њ–љ–∞ –Њ–±—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –Ы—С—Е–Є–љ—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є –Ј–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є. –ѓ –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –Њ —З—С–Љ –Њ–љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –љ–Њ –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ–љ–Є –≤—Б—О –љ–Њ—З—М. –Я–Њ–љ—П–≤, —З—В–Њ —А–Њ–і–љ–µ–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ —Г –љ–Є—Е –Њ–±–Њ–Є—Е –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–±–∞ –Њ–љ–Є –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—П—В –љ–Є –Њ—В—Ж–∞, –љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Њ–±–∞ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Ј–љ–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –Њ–љ–Є —В–≤–µ—А–і–Њ —А–µ—И–Є–ї–Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П. –Э–Њ –љ–∞—Г—В—А–Њ –Ы–µ—Е–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ—В –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–∞ –Є, –±—Г–і—Г—З–Є –њ–Њ –љ–∞—В—Г—А–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –і–µ–ї–∞, —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–±—Л–ї –Њ–љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤—Л–є –µ—Б—В—М –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–µ–є—И–Є–є –љ–µ–і—А—Г–≥. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—Л–≥—А–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—И–ї—Л–µ –Ы—С—Е–Є–љ—Л –њ—А–Њ–і–µ–ї–Ї–Є, –Њ–љ —Б –Є–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≤–Є–і–Є—В –Ы—С—Е—Г –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј, –Є —З—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї –Ї–∞–Ї-—В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Г–Љ–µ—А –Є —В–µ–њ–µ—А—М –≤ –∞–і—Г, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В. –Ш –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї –Ы—С—Е–µ –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞—В—М –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Њ—В –і–µ–ї–∞, –∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —В—Г–і–∞, –≥–і–µ –µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ—А—П—В –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –µ—Б—В—М –Ъ–ї–µ–≤—Ж–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З. –Ы–µ—Е–∞ —Е–ї–Њ–њ–љ—Г–ї –і–≤–µ—А—М—О –Є –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г. –Ч–∞ –љ–Є–Љ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї —А–∞–Ј—К—П—А—С–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤—Л–є —Б –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ: вАУ –Ґ—Л —З—В–Њ, –Є–і–Є–Њ—В, –Ј–∞ —А–µ—И—С—В–Ї—Г –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї? –Э–∞ —З—В–Њ –Ы—С—Е–∞ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: вАУ –Я–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–∞–ґ–∞—В—М –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—И—М –њ—А–∞–≤–∞, –∞ –≤–Њ—В —П –Љ–Њ–≥—Г —В–µ–±—П —Б —Б–Њ–±–Њ–є –љ–∞ —В–Њ—В —Б–≤–µ—В —Г—В–∞—Й–Є—В—М, —В–∞–Ї —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –±—Г–і–µ–Љ –≤  –Ш —Г—И—С–ї, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤ –Ј–ї–Њ–Љ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–Є. –Ш –≤–Њ—В –Ы–µ—Е–∞ —Б –Ъ–ї–∞–≤–Ї–Њ–є, –љ–µ –Љ–µ–і–ї—П –љ–Є —З–∞—Б—Г, –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —Е–∞–ї—Г–њ—Л —Б–Њ —Б–Ї—Г–і–љ—Л–Љ —Б–Ї–∞—А–±–Њ–Љ –љ–∞ –і–µ–і–∞ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ—Л—З–∞, –≤–Ј—П–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ, —Г–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –Р—А—В—С–Љ –Ї –±—Л–≤—И–µ–Љ—Г —В–Њ—А–њ–µ–і–Є—Б—В—Г. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–±–і—Г–Љ–∞–≤ —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И—Г—О—Б—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, —В–∞–Љ –Њ–љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –Ы—С—Е–∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Ј–∞—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ —В—Г –і–Њ—Б—В–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—О –њ—Б–Є—Е—Г—И–Ї—Г –Є –і–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М –∞—Г–і–Є–µ–љ—Ж–Є–Є —Г –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З–∞. –Ґ–Њ—В –њ—А–Є–љ—П–ї –Є—Е –Є –Ы—С—Е–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —А–µ–±—А–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї –Љ–Њ–ї –Є —В–∞–Ї, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є, –∞ –њ–Њ –≤–∞—И–µ–є –≤–Њ–ї–µ, –њ—А–Њ–≤–µ–і—П –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –≤–∞—И–Є—Е —Е–ї–µ–±–∞—Е, —П –ї–Є—И–Є–ї—Б—П –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ, —В–Њ –≤—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–µ—А–љ—Г—В—М –Љ–µ–љ—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Т–Њ—В —П –њ–µ—А–µ–і –≤–∞–Љ–Є, –∞ –≤–Њ—В –Љ–Њ—П –ґ–µ–љ–∞, –Є —Г –љ–∞—Б –≤—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –±—Г–і–µ—В —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї. –У–ї–∞–≤–≤—А–∞—З –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –Є –њ–Њ —Б—Г—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Ю–љ –љ–µ–Љ–µ–і–ї—П —Б–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї—Б—П —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ–є –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ы—С—Е–Њ–є –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—А—Г–≥–Њ–є —П–≤–Є–ї—Б—П –њ—А–µ–і –µ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ –Њ—З–Є. –Ш –њ—А–Њ—И–ї–Њ —З—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–ї–Є –Њ–љ–Є, –Ї–∞–Ї –љ–Є –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–Є –њ–µ—А–Њ–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –£–≥–Њ–ї—М–љ–∞—П, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Р—А—В—С–Љ –Є –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Ю–љ —Б—В–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ–Љ –і–µ–њ–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ, –∞ –Њ–љ–∞ –Љ–µ–і—Б–µ—Б—В—А–Њ–є –≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ. –Р —Б–Є—П —Д–∞–љ—В–∞—Б–Љ–∞–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ—О –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Њ—В –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ вАУ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥–∞ —В–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є 4-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Я–Ы, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –µ—С –Ї–∞—А–Ї–∞—Б, –∞ –≤—Б–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–µ –љ—О–∞–љ—Б—Л –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї —П —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ы—С—Е–Є, –ї–Є—И—М —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Њ—В—А–µ—В—Г—И–Є—А–Њ–≤–∞–≤, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б—С —Н—В–Њ –≤–ї–µ–Ј–ї–Њ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л. –Т—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П –ґ–µ —П —Б –љ–Є–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –≤ 1980-—Е –≥–Њ–і–∞—Е, —Г–ґ–µ –±—Г–і—Г—З–Є –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Є–Ј –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ—З–µ—А–Є, –ґ–Є–≤—Г—Й–µ–є —В–∞–Љ, –≤ —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є–є –љ–∞ 19-–Љ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–µ. –Т –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Г —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—Е–Њ. –ѓ –Є –њ–Њ–і–Њ—Б–њ–µ–≤—И–Є–є –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –ї–µ—В —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –њ—П—В–Є вАУ –≤—Л–≤–µ–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–µ—А—А–Њ–љ [URL=http://www.transsib.ru/Gallery/index.php?_&FROM=360&LINE=[Fea]—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ь–Њ—А–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї,[/URL] –≥–і–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є —Б–Ї–Њ—А—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М. –Ю—В–њ—А–∞–≤–Є–≤ –±–µ–і–Њ–ї–∞–≥—Г –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Г, –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Ї–Њ—А–Њ—В–∞—В—М –љ–Њ—З—М –і–Њ 3-—Е —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–Є. –Ґ–∞–Љ –љ–∞ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А—А–Њ–љ–µ –Љ—Л –Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М.  –І—В–Њ–±—Л —Б–Ї–Њ—А–Њ—В–∞—В—М –љ–Њ—З—М, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г —Б–∞–Љ—Л–µ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –ѓ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1953 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞ –≤ –Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ—О —З–∞—Б—В—М, –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –С–∞–Ї—Г, —Д–Њ—А—Б–Є—А—Г—П –њ—Г—Б—В—Л–љ—О –Ъ–∞—А–∞-–Ъ—Г–Љ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ, –∞ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –љ–∞ –≤–µ—А–±–ї—О–і–µ. –Ю–љ –ґ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–Њ, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–љ–Њ—О –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ. –Т–Њ—В –Є –≤—Б—С. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ—В–≤–µ—З—Г –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: —З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ —П –≤ —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—В–Є—Б–љ—Г–ї –љ–µ—Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–ї–Є–Ј–Є—О –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ —Г–ґ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ—Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ–∞? –Р –≤–Њ—В —З–µ–≥–Њ. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —Д–ї–Њ—В–∞ вАУ –љ–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –∞ –ї—О–і–Є, –Є –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—О—В—Б—П –Њ–љ–Є –љ–µ –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Є—А–Њ–≤, –∞ –Є–Ј –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е –Є –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є –≤–µ—Б–µ–є. –Т –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –ґ–µ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ —В–∞–Ї, —З—В–Њ –≤—Б—С —А–∞—Б—В—С—В —Б–љ–Є–Ј—Г. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Є –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –Ш–Ј –њ—А–Є–±—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —В–Њ–ї–њ –Њ–і–∞—А—С–љ–љ—Л—Е –Є —И–∞–ї–Њ–њ–∞–µ–≤, —Е–Њ—З–µ—И—М вАУ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—И—М, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—В—Б—П –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л (–Є–Ј –љ–Є—Е –≤—Л—А–∞—Б—В–∞—О—В –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л). –Р –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е вАУ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –Ј–≤—С–Ј–і–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ —А–Њ—Б—В–∞, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В—С–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є, –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –Є–ї–Є –ґ–µ –≤–Є–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –≤—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л–µ –Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ. –Т—Б—С —Н—В–Њ, –њ–µ—А–µ–±—А–Њ–і–Є–≤, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —В—А—Г–і–љ–Њ —А–∞–Ј—К–µ–і–Є–љ–Є–Љ–Њ–µ –Љ–µ—Б–Є–≤–Њ –≥–µ–љ–Є–µ–≤ –Є –Ј–ї–Њ–і–µ–µ–≤, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—О—Й–Є—Е –Є –≤–љ–µ–і—А—П—О—Й–Є—Е –Њ–±—Й–Є–µ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Ї–∞–љ–Њ–љ—Л, –Ї–∞–ґ–і—Л–є вАУ –≤–љ–Њ—Б–Є—В —Б–≤–Њ—О —Й–µ–њ–Њ—В—М —Б–∞—Е–∞—А–∞ –Є–ї–Є —Б–Њ–ї–Є. –Р –њ–Њ—Б–µ–Љ—Г, –µ—Б–ї–Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П –≤—Б—С —Н—В–Њ —В–Њ –љ–µ —Б—Г–і–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ, –Є–±–Њ —Б—А–µ–і–Є –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е –Є —В—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—И—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –Є –љ–µ —В–µ–њ–µ—А–µ—И–љ–Є–є, —В–Њ –≤ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–є –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–Є. –≠—В–Њ —П –љ–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г —А–µ–Є–љ–Ї–∞—А–љ–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞—О.  ¬Ђ–Э–µ —Б—Г–і–Є—В–µ, –і–∞ –љ–µ —Б—Г–і–Є–Љ—Л –±—Г–і–µ—В–µ, –Є–±–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ —Б—Г–і–Є—В–µ, —В–∞–Ї–Є–Љ –±—Г–і–µ—В–µ —Б—Г–і–Є–Љ—Л; –Є –Ї–∞–Ї–Њ—О –Љ–µ—А–Њ—О –Љ–µ—А–Є—В–µ, —В–∞–Ї–Њ—О –Є –≤–∞–Љ –±—Г–і—Г—В –Љ–µ—А–Є—В—М¬ї (–Ь–∞—В—Д–µ—П 7:1,2). –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

19.06.201007:3419.06.2010 07:34:35

0

18.06.201008:2718.06.2010 08:27:19

–І—Г–ї–Є–Ї–∞–љ–Њ–≤ –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ.–Ь–љ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є–Љ–њ–Њ–љ–Є—А—Г–µ—В –µ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ "–С–∞—П–Ј–µ—В" (1961). –§–∞–Ї—В –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ —Б–≤–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ—И–ї–Њ 40 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –≤ –њ–µ—З–∞—В–Є –љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є, –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є –Љ–Є–Ј–µ—А–љ–Њ–є —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є–Є, —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞. –•–Њ—В—П —А–Њ–Љ–∞–љ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–љ 11 —А–∞–Ј –Њ–±—Й–Є–Љ —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –і–≤–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ—Е–Њ–≤ –љ–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Њ–Ї–є –љ–∞—Г–Ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –≥–ї—Г—Е–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ї–∞–Ї –Ї —А–Њ–Љ–∞–љ—Г, —В–∞–Ї –Є –Ї –µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Г. –Т—Б–µ–≥–Њ –ґ–µ —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1950-—Е –њ–Њ 2000 –≥–Њ–і –≤—Л—И–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—П—В–Є—Б–Њ—В –Ї–љ–Є–≥ –Я–Є–Ї—Г–ї—П –Њ–±—Й–Є–Љ —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Љ–Є–ї–ї–Є–∞—А–і–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤. –Ъ–∞–Ї —С—А–љ–Є—З–∞–ї–Є –љ–∞ –Ј–∞–Ї–∞—В–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–Љ–љ–Є–Ї–Є: "–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ –µ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –њ–ї—О—Б –њ–Є–Ї—Г–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л!" –†–∞–Ј–≤–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Я–Є–Ї—Г–ї—М –љ–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М?! –Т–Њ—В –≤–∞–Љ –Є –њ—П—В—М –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т–Њ—В –≤–∞–Љ –Є "—О–љ–≥–∞, —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л–є –Ї —Б–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—О –љ–µ–Њ–±–і—Г–Љ–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤". –Э–∞ –Њ–±—Й–µ–Љ —Д–Њ–љ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Я–Є–Ї—Г–ї—П –Ї–∞–Ї –Ь–∞—Б—В–µ—А–∞ –≤ –≥–ї–∞–≤–∞—Е —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ "–Ъ—Г—А—Б –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ" –і–∞–ґ–µ –љ–µ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М —Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А–∞–љ–Є–є –∞–≤—В–Њ—А–∞, –љ–µ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ —А–Њ–±–Ї–Є—Е, –љ–∞–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П, –Љ–∞–љ–µ—А—Л –Є —П–Ј—Л–Ї–∞ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –љ–µ—В –µ—Й—С –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є –њ—А–Є—С–Љ–Њ–≤, —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Є —А–∞—Б–Ї—А–µ–њ–Њ—Й—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –ї—С–≥–Ї–Њ—Б—В–Є –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П —Б—О–ґ–µ—В–Њ–Љ. –Т—Б—С —Н—В–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Є –і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є. –Ю—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є!.. –Т—Б–µ, –Ї—В–Њ –Њ–±—Й–∞–ї—Б—П —Б –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–Љ –°–∞–≤–≤–Є—З–µ–Љ –≤ 1970 вАФ 1980-–µ –≥–Њ–і—Л, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ—П—В, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –ї—О–±–Є–ї –і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є (–≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–∞–Љ–Є, —Ж–Є—В–∞—В–∞–Љ–Є) –Є–Ј –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞ вАФ –Є–Ј –Р.–Я. –І–µ—Е–Њ–≤–∞: "–Ґ–Њ, —З—В–Њ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–∞–Љ –і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, —А–∞–Ј–љ–Њ—З–Є–љ—Ж–∞–Љ вАФ —Ж–µ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є...". –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –Њ–љ —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –љ–∞—Е–Њ–і—П —Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ—Л—Б–ї—П–Љ –Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є (–Є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є!) —Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П!  –Ю–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 10 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –Њ—В—А—Л–≤–Ї–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ј–∞–±—Л—В–Њ–Љ –љ—Л–љ–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–µ, —П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Њ–є, –љ–Њ –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ: —Б—В–Њ–Є—В –ї–Є? –Э–µ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В –ї–Є –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–≤–µ—В –С–Њ–ґ–Є–є –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ "–Љ–µ–і–≤–µ–ґ—М—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г" –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—О, –љ–µ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–µ—В –ї–Є –љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И—Г—О—Б—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ? –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ —П –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї –Љ–Њ–є –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –ѓ —Г–±–µ–ґ–і—С–љ: –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Я–Є–Ї—Г–ї—М –љ–µ –±—Л–ї –њ—П—В–Є–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –≠—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М. –Ш –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –љ–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ—Л—Е –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–Њ–≤. –Р –±—Л–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –Є–Ј-–Ј–∞ –≤–Њ–є–љ—Л —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–Њ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–і–∞—В–Ї–∞–Љ–Є, —Б –љ–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ –і–Њ –њ–Њ—А—Л —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–Љ. –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Б—А–µ–і–∞, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Я–Є–Ї—Г–ї—П –≤ —Б—Г—А–Њ–≤—Г—О –≥–Њ–і–Є–љ—Г –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –≤ –Њ–і–Є–љ —А—П–і —Б –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤–µ—Б—М –Њ–±–ї–Є–Ї –µ–≥–Њ –Њ—В—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞. –≠—В–∞ —Б—А–µ–і–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О —Г –љ–µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—Б—В—А—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞ –љ–∞ —Б–µ–є –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є—А, –љ–∞ —А–Њ–ї—М –Є –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –љ—С–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б—Г–і—М–±—Г –Є —Б—Г–і—М–±—Л –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —Б–≤–Њ–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж. –Т–µ—Б—М –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ—Г—В—М –Я–Є–Ї—Г–ї—П вАФ —Н—В–Њ —В–µ—А–љ–Є—Б—В—Л–є –Є –љ –µ –њ —А –µ —А —Л –≤ –љ —Л –є –њ—Г—В—М –Ї –≤–µ—А—И–Є–љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞; –Ї—А—Г—В–∞—П —В—А–Њ–њ–∞ –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ —Е–∞–Њ—Б–µ —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –љ–µ–є –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г–њ–Њ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –±–µ—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Д–∞–љ–∞—В–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Є –≤–µ—А–Њ–є –≤ —Б–µ–±—П –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї! –І—Г—З–Ї–∞–ї–Њ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З  –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ю—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Ш–≤–∞–љ –Ф—Г–і–Њ—А–Њ–≤. –Ь–Њ–є –і–µ–і—Г—И–Ї–∞ вАУ —О–љ–≥–∞ —Б –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –†–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П. –Ъ–љ–Є–≥—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞—З–∞—В—М –љ–∞ —Б–∞–є—В–µ –Ґ—А–Є —З–∞—Б—В–Є: . –Ч–≤–µ–љ–Њ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –Ь–Ю-413 –Є –Ь–Ю-401 –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –І—Г–±—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—Б–ї–Њ –і–Њ–Ј–Њ—А –≤ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞. –Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 14 –Љ–∞—П 1944 –≥–Њ–і–∞ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї –Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–Є –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї—Г–±—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –њ—П—В—М —Б–Є–ї—Г—Н—В–Њ–≤ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤, –Є–і—Г—Й–Є—Е –≤ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ—П, —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–≤ —В–Є—И–Є–љ—Г –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г. –°–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–≤ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї: вАУ –Я—П—В—М –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –≤ —Б—В—А–Њ—О –Ї–Є–ї—М–≤–∞—В–µ—А–∞ –Є–і—Г—В –≤ —А–∞–є–Њ–љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Д–∞—А–≤–∞—В–µ—А–∞. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞—Б –њ–Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П –љ–∞—Б, –Є–і—С—В –њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ –Є —В–Њ–є –ґ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О. –Т —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–є—Б—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ј–≤–µ–љ–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ—Б—В—М –Є –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М. –†–∞–і–Є—Б—В –У—А–µ—З–Є—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Њ–њ–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞: вАУ –Ш–і—Г –љ–∞ —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ф–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Ї–∞—В–µ—А–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М. –°–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В: вАУ –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –і–∞–µ—В –Ј–∞–њ—А–Њ—Б —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Д–Њ–љ–∞—А–µ–Љ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А: вАУ –Я—А–Њ–і—Г–±–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї! –С–µ—А–µ—Б–љ–µ–≤! –Ф–∞–є —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г: вАЬ–Т—Б—В—Г–њ–∞—О –≤ –±–Њ–є, –њ—А–Њ—И—Г –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–ЄвАЭ.  –Ш —З—В–Њ–±—Л —Г–њ—А–µ–і–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –і–∞—С—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г: вАУ –Э–Њ—Б–Њ–≤–Њ–µ –Є –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ, –њ—А–∞–≤—Л–є –±–Њ—А—В... –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П... –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ-—В—А–∞—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–≥–Њ–љ—М! –Ю–Ј–∞—А—П–µ–Љ—Л–µ –≤—Б–њ—Л—И–Ї–∞–Љ–Є –Њ—А—Г–і–Є–є–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –і–≤–∞ –љ–∞—И–Є—Е ¬Ђ–Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞¬ї —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—А–∞–≥–∞. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г. –Ґ—А–∞—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–Є–µ –њ—Г–ї–Є –Є —Б–љ–∞—А—П–і—Л –њ—А–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ –±–ї–Є–ґ–µ, —В–Њ –і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В –љ–∞—И–Є—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤. –Ю—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б–љ–∞—А—П–і–∞ –њ—А–Њ–±–Є–ї –±–Њ—А—В –Ь–Ю-413, —Б—А–µ–Ј–∞–≤ —Й–Є—В —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤—Л–Љ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–Љ... –° –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –≤ –Љ–µ–≥–∞—Д–Њ–љ: вАУ –≠–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї, –≤ –Љ–∞—И–Є–љ–љ—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї! –ѓ —Б—В—А–µ–Љ–≥–ї–∞–≤ –≤ –ї—О–Ї –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞. –Я—А–∞–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞ –Т–∞–љ–Є –Ъ–ї–Є–Љ–Њ–≤–∞ –љ–∞ —А—Л—З–∞–≥–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В–Њ–≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—П. –Ы–µ–≤—Г—О –Њ–љ –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї –Њ—В —А—Г—З–Ї–Є —А–µ–њ–Є—В–Њ—А–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –ї–∞–Ј –≤ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є –Њ—В—Б–µ–Ї. –С—Л—Б—В—А–Њ –≤ –ї–∞–Ј. –©–Є—В —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤—Л–Љ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ –Є –±–Њ–ї—В–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —В—А–Њ—Б–Є–Ї–∞—Е –њ—А–Є–≤–Њ–і–∞ –њ–Њ–і–∞—З–Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –≤ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А—Л –Љ–Њ—В–Њ—А–∞. –У–ї–∞–≤—Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Ы–∞–њ–Є–љ –Є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Х–ї–Є—Б–µ–µ–≤ –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л, –љ–µ –і–∞—В—М –Ј–∞–≥–ї–Њ—Е–љ—Г—В—М вАУ –±–µ–Ј —Й–Є—В–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М –љ–µ –Ј–∞–≤–µ—Б—В–Є. –Ш–Ј –±–∞—З–Ї–∞ –Ј–∞—И–њ—А–Є—Ж–Њ–≤–Ї–Є (–Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –±–∞—З–Ї–∞ –≤–њ—А—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –±–µ–љ–Ј–Є–љ –≤ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А—Л –њ—А–Є –Ј–∞–њ—Г—Б–Ї–µ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—П) –≤—Л–ї–Є–ї—Б—П –±–µ–љ–Ј–Є–љ –≤ —А–∞–Ј–≤–∞–ї –±–ї–Њ–Ї–∞ 12-—Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–∞. –С–µ–љ–Ј–Є–љ –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г–ї, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Є—Б–Ї—А–∞ –Њ—В –Љ–∞–≥–љ–µ—В–Њ (16000 –≤–Њ–ї—М—В) –њ—А–Њ—И–Є–ї–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —И–ї–µ–є—Д –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤. –Ч–∞–≥–Њ—А–µ–ї–Є—Б—М –≤—Б–∞—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–∞—В—А—Г–±–Ї–Є, –Њ–≥–Њ–љ—М –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—В—М—Б—П –њ–Њ –ї–∞–±–Є—А–Є–љ—В–∞–Љ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—П. –†–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, —Е–Њ—В—П –≤ –Љ—Л—Б–ї—П—ЕвА¶ –Ч–∞ –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Ї–Њ–є –±–Њ–ї–µ–µ 6 —В–Њ–љ–љ –±–µ–љ–Ј–Є–љ–∞вА¶ –Э–µ –і–∞—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М—Б—П –Њ–≥–љ—О. –Р—Б–±–µ—Б—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –Љ–∞—В–∞–Љ–Є –љ–∞–Ї—А—Л–ї–Є —П–Ј—Л–Ї–Є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є, –љ–Њ –Њ—З–∞–≥–Є –Њ–≥–љ—П —В–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ, —В–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Є –≤–љ–Њ–≤—М. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –≤—Б–µ –њ–Њ–і—А—Г—З–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ї–∞–њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –±—Г—И–ї–∞—В–Њ–≤. –Ы–Є—И–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є—В–Њ–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –Њ–≥–Њ–љ—М —Б–њ–∞–ї –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –њ–Њ–≥–∞—БвА¶ –Ю–±–Њ—А–Њ—В—Л –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—П –љ–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —В–∞—Е–Њ–Љ–µ—В—А –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї 800-900 –Њ–±–Њ—А–Њ—В–Њ–≤ –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Љ–∞–ї–Њ–Љ—Г —Е–Њ–і—Г, –љ–Њ —А–µ–≤–µ—А—Б —А–∞–±–Њ—В–∞–ї, –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞–≤–∞—В—М –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–є –Є –Ј–∞–і–љ–Є–є —Е–Њ–івА¶ –Э–∞—И–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ—А—Л –Є –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В—З–Є–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –њ–Њ —Ж–µ–ї—П–Љ —Б –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ-—Д—Г–≥–∞—Б–љ—Л–є, –њ–Њ–ї–Њ—Б–љ—Г–ї–Њ –њ–ї–∞–Љ—П, –Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є —Г–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М—Б—П –Њ—В —А–∞–Ј—П—Й–Є—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Я–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –і—Л–Љ–Њ–≤—Г—О –Ј–∞–≤–µ—Б—Г, –Њ–љ–Є –Њ—В–Њ—И–ї–Є –≤ —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —И—Е–µ—А—Л.  –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ы–∞–≤–µ–љ—Б–∞—А–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–µ—А–µ–≤—С–ї —А—Г—З–Ї–Є –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞ –љ–∞ ¬Ђ–Я–Њ–ї–љ—Л–є –≤–њ–µ—А–µ–і¬ї, –Є –Ї–∞—В–µ—А —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –Њ—З–∞–≥–∞ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–µ–ї–Ї–Є. –°–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї –Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–≤, –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П—Б—М –≤ –±–Є–љ–Њ–Ї–ї—М, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї: вАЬ–Я—А—П–Љ–Њ –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г —В—А–Є —Б–Є–ї—Г—Н—В–∞вАЭ, вАУ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤ –≤ –љ–Є—Е —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞... –°–ї—Л—И–љ—Л –≥–ї—Г—Е–Є–µ –≤–Ј—А—Л–≤—Л, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –±—Л—Б—В—А–Њ —Г–≥–∞—Б–∞—О—Й–Є–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ—А–Њ–≤ –С–Њ–є–Ї–Њ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А—Г–і–Є–є –Ї –±–Њ—О. –Э–Њ –±–Њ–є –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П. –Т—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є. –Я—А–Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–∞–є–Њ–љ–∞ –≤–Ј—А—Л–≤–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–≥–Є–± —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–є –Ї–∞—В–µ—А –°–Ъ–†-122. –Э–∞ –±–Њ—А—В –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –і–≤—Г—Е –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–љ–µ–љ—Л –Є –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤–Њ–і–µ –≤ –Ї–∞–њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –±—Г—И–ї–∞—В–∞—Е. (–С—Г—И–ї–∞—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –і–µ—А–ґ–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –≤–Њ–і–µ –і–Њ 8 —З–∞—Б–Њ–≤.) –°–њ–∞—Б–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤—Л–є—В–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –±–Њ—П, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤–Ј—П–ї –Ї—Г—А—Б –Ї –љ–∞—И–µ–є –і–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є. вАУ –Я—А—П–Љ–Њ –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —В—А–Є –Ї–∞—В–µ—А–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. (–§–∞—И–Є—Б—В—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –≤ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ –њ—П—В—М –Є –±–Њ–ї–µ–µ –µ–і–Є–љ–Є—Ж –Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –Є–Ј –њ—П—В–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –і–≤–∞ —Г—И–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є —И—Е–µ—А—Л, –∞ —В—А–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ —Б –°–Ъ–†-122). –Э–∞—И –Ї–∞—В–µ—А –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Њ–≥–Њ–љ—М, –љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –њ–Њ–і —И–Ї–≤–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—Г—И–µ–Ї –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤. –Ю—В –њ—А—П–Љ—Л—Е –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–є —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—Л–ї —Г–±–Є—В, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї —А–∞–љ–µ–љ, –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л —Г–±–Є—В—Л –Є–ї–Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л. –Ъ–∞—В–µ—А –њ–Њ—В–µ—А—П–ї —Е–Њ–і –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤, –≤–Є–і—П –±–µ–Ј–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ—А–∞? —Б—В–∞–ї –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В—М –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є –і–ї—П –≤–Ј—П—В–Є—П –љ–∞—Б –љ–∞ –±—Г–Ї—Б–Є—А –Є –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є–µ. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —А–∞–і–Є—Б—В —Б—Г–Љ–µ–ї –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ј—В–Є –Ї –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В—Г –Ф–®–Ъ –Є –і–∞–ї –Њ—З–µ—А–µ–і—М –њ–Њ –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ (–љ–∞ –°–Ъ–† –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ—Л–є –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –±–∞–Ї–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і —А—Г–±–Ї–Њ–є).  –Т–Є–і—П, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—О—В—Б—П –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –±–Њ—П, –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞ –њ–ї–µ–љ–Є—В—М –Ї–∞—В–µ—А, –і–∞ –Є –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —В–Њ–ґ–µ, –±—А–Њ—Б–Є–≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥—А–∞–љ–∞—В –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г –Є –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–є –ї—О–Ї –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞... –Ъ–∞—В–µ—А –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї. –Т —А–∞–є–Њ–љ –≥–Є–±–µ–ї–Є –°–Ъ–†-122 –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Ь–Ю-408, –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Ы–µ–ґ–µ–њ–µ–Ї–Њ–≤. –Ь—Л –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –љ–∞ –Ь–Ю-408, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Л–є —А–∞–є–Њ–љ –Є –љ–µ—Б—В–Є –і–Њ–Ј–Њ—А–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г. –£—В—А–Њ. –Э–∞ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Ј–∞—В–Є—И—М–µ. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –Љ–Є–љ—Г–≤—И–µ–є –љ–Њ—З–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ –≤—Б–њ—Г—З–µ–љ–љ–Њ–є –Є –Њ–±–≥–Њ—А–µ–ї–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Є –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞—Е –њ—Г—И–µ–Ї. –°—В–∞—А–њ–Њ–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –С–µ—А–µ—Б–љ–µ–≤ –Њ–±–Њ—И–µ–ї –Ї–∞—В–µ—А, –і–∞–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П, —Г–≤–Є–і–µ–ї —И–Є–љ–µ–ї—М, –≤–Є—Б—П—Й—Г—О –љ–∞ –ї–µ–µ—А–∞—Е: вАУ –Р —Н—В–Њ —З—В–Њ? –Ѓ–љ–≥–∞! –Ґ–≤–Њ—П? –Ф–∞, –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е –±—Л–ї–∞ –±—Г–Ї–≤–∞ ¬Ђ–Ѓ¬ї. –≠—В–∞ —И–Є–љ–µ–ї—М –±—Л–ї–∞ —Б –°–Ъ–†-122. –Х—С –≤—Л–ї–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–Њ—З—М—О. –Э–∞ –њ–Њ–і–Ї–ї–∞–і–Ї–µ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –І—Г—З–Ї–∞–ї–Њ–≤. –Ѓ–љ–≥–∞ вАУ —А–∞–і–Є—Б—В –°–µ—А–≥–µ–є –І—Г—З–Ї–∞–ї–Њ–≤, —Н—В–Њ –Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –Њ—В—З–Є—Б–ї–Є—В—М –Є–Ј —И–Ї–Њ–ї—Л —О–љ–≥, –Њ–љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –љ–∞—И—Г –≥—А—Г–њ–њ—Г –њ—А–Є —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є —О–љ–≥ –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є: –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ! –Ь–∞—А—И!¬ї –Ш –≤–Њ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ. –Т—Л—И–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –°–µ—А–≥–µ–є –І—Г—З–Ї–∞–ї–Њ–≤ –і–∞–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Є–Ј –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞, –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–µ–ї –≥–Є–±–µ–ї—М —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–ї–µ–љ—Г. –°–њ—А–∞–≤–Ї–∞ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р—А—Е–Є–≤–∞ –Њ—В 14 –∞–њ—А–µ–ї—П 2005 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 7768–Ѓ–љ–≥–∞ –І—Г—З–Ї–∞–ї–Њ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З 1926 –≥.—А., —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞ –С–∞—И–Ї–Є—А—Б–Ї–Њ–є –Р–°–°–†, –њ—А–Є–±—Л–≤–∞–ї –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —О–љ–≥–Є –≤ —З–∞—Б—В—П—Е –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ —Б 29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ 14 –Љ–∞—П 1944 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ–≥–Є–± –≤ –±–Њ—О —Б –Ї–∞—В–µ—А–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–Љ –Ї–∞—В–µ—А–µ –Ь–Ю-122 –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –Ш—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –Ю—Е—А–∞–љ—Л –≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 14 –Љ–∞—П 1944 –≥–Њ–і–∞. 14 –Љ–∞—П 1944 –≥–Њ–і–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–є –Ї–∞—В–µ—А –Ь–Ю-122 –±—Л–ї –њ–Њ–і–Њ–ґ–ґ–µ–љ –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ-–њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї –њ–Њ–ґ–∞—А. –°–Ъ –Ь–Ю-122 –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –Є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї. –†–∞–є–Њ–љ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Њ. –°–µ—Б–Ї–∞—А.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

18.06.201008:2718.06.2010 08:27:19

0

17.06.201007:4317.06.2010 07:43:20