8 сентября Шлиссельбург заняли немцы.

В их руках оказался левый берег Невы, от Ивановских порогов до Шлиссельбурга. Образовалось так называемое «бутылочное горло»: занятый немцами плацдарм, упирающийся в Ладогу, шириной 12–20 км, между Шлиссельбургом и деревней Липки.

Эта территория 498 дней отделяла Ленинград от Большой земли.

К 12 сентября 1941 года немцы вышли на побережье Финского залива, захватили Новый Петергоф, Стрельну и Урицк, что привело к тому, что 8-я армия, оборонявшая побережье, была полностью блокирована противником на так называемом Ораниенбаумском плацдарме, сообщение с которым осталось только по Финскому заливу.

Карта -схема блокированного Ленинграда на сентябрь 1941г.

Начиная с лета 1941 года немцы яростно рвались к Ленинграду. Начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Гальдер в своем дневнике за 23 июля 1941 года писал:

«В настоящий момент Москва фюрера абсолютно не интересует, а все его внимание привлечено к Ленинграду».

30 июля 1941года Гитлер подписал директиву ОКВ № 34, в которой приказано: «Группе армий «Север» продолжить наступление на Ленинград, окружить его и установить связь с финской армией. Группе армий «Центр» - перейти к обороне».

Высшее немецкое командование настолько было уверено в быстром падении Ленинграда, что 5 сентября 1941 года (после очередного совещания у Гитлера) в дневнике генерала Гальдера появляется запись: «1. Ленинград. Цель достигнута. Отныне район Ленинграда будет второстепенным театром военных действий».

6 сентября Гитлер подписал директиву ОКВ №35 о подготовке к наступлению на Москву, согласно которой группа армий «Север» совместно с финскими войсками на Карельском перешейке должна окружить в районе Ленинграда советские войска и не позднее 15 сентября передать группе армий «Центр» свои подвижные соединения 4 -й танковой группы генерала Геппнера и часть соединений 1 -ого воздушного флота.

Благодаря мужеству и стойкости защитников и жителей Ленинграда гитлеровский план - с ходу овладеть городом на Неве не удался.

Основой задачей группы армий «Север» стало удерживать достигнутые позиции до последнего солдата, жестко противодействовать наступательным действиям советских войск, сохранить блокаду Ленинграда.

Таким образом, с этого момента, отказавшись от штурма города, Гитлер решил задушить Ленинград блокадой.

О штурме Ленинграда Гитлер вновь заговорил только летом 1942 года, после взятия Севастополя и переброски под Ленинград частей 11-ой армии Манштейна из Крыма.

В директиве №45 от 23 июля 1942 года за его подписью сказано:

«Группе армий «Север» к началу сентября подготовить захват Ленинграда. Операция получает кодовое название «Волшебный огонь». Для этого передать группе армий пять дивизий 11-й армии наряду с тяжёлой артиллерией и артиллерией особой мощности, а также другие необходимые части резерва главного командования”.

В этой операции получившей новое название - «Северное сияние», немецкие войска при поддержке авиации и артиллерии должны были прорвать силами трёх армейских корпусов советскую оборону и выйти к южным окраинам города. После этого два армейских корпуса должны были повернуть на северо-восток, с ходу форсировать Неву, обойти город с востока, соединиться на Карельском перешейке с финскими войсками, полностью лишить Ленинград связи с Большой землей, перерезав «Дорогу жизни». Немцы в этом случае надеялось добиться захвата города быстро и без тяжёлых уличных боев.

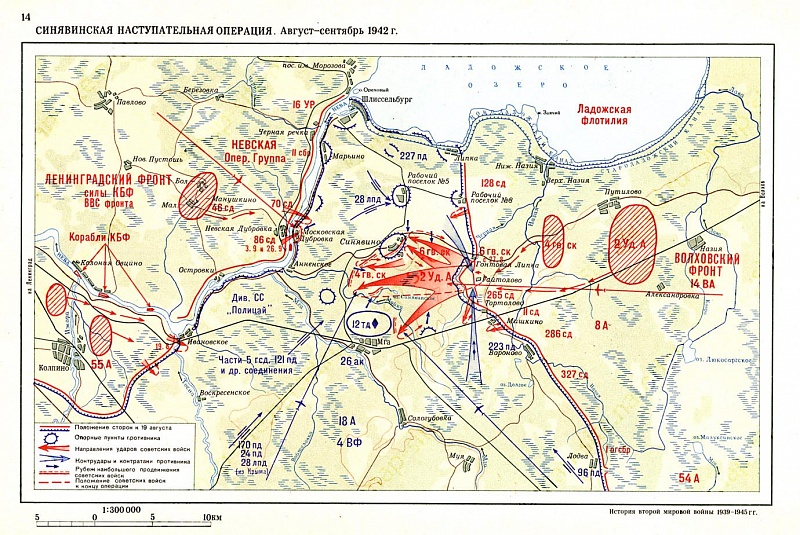

Но проведенная войсками Волховского (Командующий фронтом генерал армии Г.А. Мерецков) и Ленинградского фронтов Командующий фронтом генерал-лейтенант Л.А. Говоров) с 19 августа по 10 октября 1942 года третья Синявинская операция сковала значительные силы противника и не позволили немцам провести захват Ленинграда. Но основную задачу Синявинской операции- прорвать блокаду к сожалению выполнить не удалось.

Первая бомба была сброшена на Ленинград 6 сентября 1941 г., начиная с октября 1941 г. немцы, перешли к ежедневным воздушным налетам на Ленинград.

Первый артиллерийский обстрел города произведен противником 4 сентября 1941 г.

Когда к 12 сентября 1941 года были закончены проверка и учёт всех продовольственных запасов стало ясно, что продовольственное положение осажденного города катастрофическое. В ноябре 1941 год в Ленинграде начнется голод.

Линия фронта под Ленинградом к этому времени относительно стабилизировалась. Массированные немецкие штурмы после взятия города в блокадное кольцо прекратились, но происходили отдельные наступательные операции, продолжались ожесточенные бои и контратаки наших и немецких войск на отдельных участках, чтобы отбить или наоборот захватить тот или иной населенный пункт и выровнять линию фронта.

Немецкие войска под Ленинградом стали врываться в землю, строить оборонительные рубежи, готовиться к продолжительной осаде города и к русской зиме.

Перебросив под Ленинград дальнобойную артиллерию, приступили к разрушению города массированными артиллерийскими обстрелами и бомбёжками.

Первый массированный артиллерийский обстрел города был 13 сентября 1941 года. Особенно сильными были бомбовые и артиллерийские удары в октябре- ноябре 1941 года, когда немцы сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб.

Немцы стали создавать вокруг Ленинграда глубоко эшелонированную осадную оборону с железобетонными и земляными сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями.

Директивой Ставки ВГК от 11 сентября 1941 года Г.К. Жуков был назначен командующим Ленинградским фронтом.

Вот эта директива. Привожу ее по книге «Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов». Москва 2005г.

« Директива Ставки ВГК

Командующим войсками Ленинградского и Резервного

фронтов о смене командования Ленинградского фронта

Копия: начальнику управления кадров Красной Армии

11сентября 1941 г. 19 ч 10 мин

1. Освободить Маршала Советского Союза товарища Ворошилова от обязанностей главнокомандующего (1) Ленинградским фронтом.

2. Назначить командующим Ленинградским фронтом генерала армии товарища Жукова с освобождением его от обязанностей командующего Резервным фронтом.

3. Товарищу Ворошилову сдать дела фронта, а товарищу Жукову принять в течение 24 часов с часа прибытия в Ленинград товарища Жукова.

4. Заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Хозина назначить начальником штаба Ленинградского фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования И. Сталин, Б. Шапошников

(1). Так в документе. Следует читать «командующего».

ЦАМО РФ. Ф. 148а. On. 3763. Д. 93. Л 35»

В своих мемуарах - «Воспоминания и размышления» ( Москва. 1969г.) Г.К. Жуков пишет, что прибыл в осажденный город 9 сентября 1941 года с запиской от И.В. Сталина к К.Е. Ворошилову, в которой было сказано:

«Передайте командование фронтом Жукову, а сами немедленно вылетайте в Москву». Эту записку, как говорит Г.К. Жуков, И.В.Сталин вручил ему 8 сентября 1941 года.

Процесс передачи командования фронтом расписан в его книге, затем оттуда он перекочевал в роман А. Чаковского «Блокада», а затем и в кинофильм «Блокада».

По словам Г.К. Жукова:

«09 сентября 1941 года я, вместе с генерал-лейтенантом М.С. Хозиным, и генерал-майором И.И. Федюнинским вылетели в блокированный Ленинград....». Прибыли в Смольный, где шло заседание военного совета, там Г.К. Жуков вручил записку К.Е. Ворошилову, отменил заседание военного совета, и как далее он пишет в книге:

«...решили никаких мер на случай сдачи города пока не проводить...Будем защищать Ленинград до последнего человека. К исходу 10 сентября, руководствуясь личной запиской Верховного и без объявления официального приказа, я вступил в командование Ленинградским фронтом».

Историки до настоящего времени не могут разобраться в том, когда же Г.К. Жуков прилетел в Ленинград, считая этот промежуток времени от 09 сентября до 14 сентября 1941 года. Виной всему мемуары.

Согласно своим мемуарам он прибыл - 9 сентября.

Однако в соответствии с директивой Ставки ВГК Г.К. Жуков до 11 сентября 1941 года еще командовал Резервным фронтом.....

Вот что пишет в своих мемуарах «Поднятые по тревоге» И.И. Федюнинский (сменивший на посту Командующего Ленфронтом Г.К.Жукова):

”Утром 13 сентября самолет Ли-2 поднялся с Внуковского аэродрома и взял курс на Ленинград. В самолете находились генерал армии Г.К. Жуков, генералы Хозин М.С., Кокорев П.И. и я ( Федюнинский И.И.)».

Таким образом, по его воспоминаниям, они прибыли в Ленинград 13 сентября, а не 9 сентября.

Но во втором издании своей книги, вышедшей в 1975 году, Г.К. Жуков уже говорит:

«...Почти до самого вечера 9 сентября пришлось мне вместе с командиром дивизии находиться на его наблюдательном пункте (в районе Ельни- sad-39), к 20 часам того же дня меня вызвал в Ставку Верховный.....

10 сентября 1941 года по решению Государственного Комитета Обороны я должен был вылететь в Ленинград ”. ( Заметим, уже по решению ГКО!)

И.Сталин 9 сентября вручил ему записку к К.Е. Ворошилову и сказал прощаясь: «Мы на вас надеемся. Приказ Ставки о Вашем назначении будет отдан, когда прибудете в Ленинград».

И утром 10 сентября Г.К. Жуков, вместе с И.И. Федюнинским и М.С. Хозиным, вылетел в Ленинград.

И еще одна характерная деталь.

На вопрос И.Сталина: «Как вы расцениваете обстановку на Московском направлении?»

Г.К. Жуков ответил: “Не завершив операцию под Ленинградом и не соединившись с финскими войсками, немцы едва ли начнут наступление на московском направлении...»?? !

Теперь обратимся к официальному документу. Вот запись переговоров К.Е. Ворошилова с командующим 54 армией Маршалом Советского Союза Г.И. Куликом, которую привожу по книге «Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов». Москва 2005г.:

«ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ

по прямому проводу маршала Советского Союза

К. Е. Ворошилова с командующим 54-й армией маршалом

Советского Союза Г. И. Куликом

13 сентября 1941 г.

….ВОРОШИЛОВ: ...У аппарата рядом со мной командующий Ленинградским фронтом товарищ Жуков и начальник штаба фронта товарищ Хозин, оба вчера прибывшие в Ленинград. Мы все трое считаем главнейшей Вашей задачей в оказании боевого содействия войскам Ленфронта......, бить врага в направлении Мга и далее на запад....

ЦАМО РФ. Ф. 217. On. 1221. Д. 174. Л. 41—57. Подлинник.».

Переговоры ведутся 13 сентября, и К.Е. Ворошилов говорит, что рядом с ним командующий Ленфронтом Г.К. Жуков и М.С.Хозин, «прибывшие вчера», т.е.- 12 сентября 1941г.

Таким образом, следует считать, что Г.К. Жуков и остальные генералы прибыли 12 сентября в Ленинград, и 13 сентября (а не 10 сентября, как пишет) он вступил в командование фронтом.

Это официальный документ, а все остальное - мемуары, в которых их авторы могут что-то забыть или написать так, как им это удобно и хочется......

Эту же дату - 12 сентября приводит историк Г.А. Шигин в своей книге «Битва за Ленинград: крупные операции, «белые пятна», потери» С.Петербург 2004г.

Вот теперь все сходится: 11 сентября состоялся приказ, 12 — прибытие в Ленинград и через 24 часа- принятие командования фронтом.

И не надо никакой записки и приказа о назначении Жукова уже после прибытия в Ленинград...

Так что записка, якобы врученная Г.К. Жукову 8 или 9 сентября, и слова И. Сталина о приказе после прибытия, вряд ли могли быть вообще, видимо Г.К. Жуков, мягко говоря, что-то «запамятовал»...

Кроме того, в записке И.В.Сталина, как ее приводит Г.К. Жуков, было указано, чтобы К. Е. Ворошилов «немедленно» вылетал в Москву, а в книге говорится, что после сдачи дел фронта К.Е. Ворошилов « 11 сентября вылетел в 54 армию маршала Г.И. Кулика» (во втором издании книги — эта дата перенесена уже на 12 сентября), которая начала боевые действия по прорыву блокады на Синявинском направлении.

Однако, как видим из текста переговоров, К.Е. Ворошилов еще до 13 сентября был в Ленинграде, а затем убыл к Г.И Кулику. Никакого «немедленного» убытия в Москву не было.

Как это интересно К.Е. Ворошилов посмел не выполнить приказ Верховного!?

Так что и здесь с запиской, тоже ничего не клеится....

Проще сказать - она просто выдумана...., а И.Сталину просто приписаны слова, об этой записке и приказе.., только вот зачем, вопрос?

Впоследствии в своих выступлениях и различных интервью Г.К. Жуков, писатели В.Карпов, Н. Яковлев (книги «Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира», «Маршал Жуков»- соответственно) и целый ряд других еще более драматизировали события его прибытия в осажденный Ленинград.

Как вспоминает доктор исторических наук Г. А. Куманев в беседе с ним Г.К. Жуков рассказал, как его вызвал И.В.Сталин и сказал буквально следующее:

«Поезжайте в Ленинград, положение Ленинграда безнадежное. Но попытайтесь что-нибудь сделать!».

Таким образом, из этих слов Г.К. Жукова следует, что И.В.Сталин смирился с потерей Ленинграда.

А вот приехал Г.К. Жуков - взял и спас город на Неве...

Почему же в своих воспоминаниях Г.К. Жуков так стремился даже раньше официального приказа попасть в осажденный Ленинград, и зачем в них появилась «записка И. В.Сталина», которая якобы помогала обойти приказ?

Видимо для того, чтобы уверить всех, что он единственный спаситель Ленинграда, оказавшегося в «безнадежном» положении, другой причины не вижу.

Когда положение Ленинграда в период его штурмов было действительно критическим, то И. В. Сталин 23 августа 1941 года направляет в город В.М. Молотова, Г.М. Маленкова ( оба члены Государственного комитета обороны), Наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова, командующего ВВС П.Ф.Жигарева, командующго артиллерией Н.Н. Воронова. Кроме того, в городе к этому моменту также находились: Н.А. Вознесенский (заместитель председателя СНК СССР) , А. Н.Косыгин ( в то время заместитель председателя совета по эвакуации при СНК СССР) и ряд других государственных деятелей.

Как видим, трое (Молотов, Маленков и Ворошилов) из пяти членов ГКО на тот период (еще членами ГКО были - Сталин и Берия) - чрезвычайного и высшего государственного органа СССР во время войны, находились в это время в Ленинграде.

Эта комиссия предприняла все меры, чтобы мобилизовать имеющиеся войска, флот, население и ресурсы для организации стойкой обороны города.

Н.Г. Кузнецов в своей книге «Курсом к победе» пишет:

«Да, Сталин считался с возможностью оставления Ленинграда … Но это еще не значит, что Верховный Главнокомандующий признавал безнадежным положение Ленинграда». (Что это так, будет видно из приведенных далее переговоров И.Сталина с командованием Ленфронта).

Слова о Жукова том, что Сталин считал положение Ленинграда безнадежным, нигде и никем больше не подтверждены - это мнение многих историков.

После выхода мемуаров Г.К. Жукова почему-то напрочь забыли и значительно принизили в защите Ленинграда роль К.Е. Ворошилова, который возглавлял сначала Северо-Западное направление, затем Ленинградский фронт в самые опасные для города дни немецких штурмов с 10 июля 1941 года, начиная с Лужского рубежа, где почти на три недели были остановлены немцы, что дала городу дополнительное время подготовиться к обороне, и до 13 сентября 1941 года, когда уже началась блокада и массированные немецкие штурмы города прекратились.

По Г.К. Жукову все стало выглядеть так, будто И.В.Сталин снял К. Е.Ворошилова, как слабого командующего фронтом, который не справился с этой должностью. Но ведь Сталин мог наверное просто послать Г.К. Жукова, как представителя Ставки ВГК, на помощь К.Е. Ворошилову, как это делал раньше, посылая Г.К. Жукова на Западный фронт в качестве представителя Ставки ВГК.

И. В.Сталин посылает К.Е. Ворошилова сначала в помощь маршалу Г.И. Кулику, где он находился до 26 сентября, а затем К.Е. Ворошилов видимо понадобился И. Сталину в Москве .

Возвращение К.Е Ворошилова в Москву совпало с подготовкой к совместной конференции СССР, США и Великобритании. Она состоялась 29 сентября 1941 года. Делегацию СССР возглавлял В.М. Молотов.

В конференции приняли участие И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов и др. Английскую делегацию возглавлял – представитель премьер-министра Черчилля, лорд Бивербрук, американскую – Гарриман, доверенное лицо президента Рузвельта, будущий посол США в СССР (1943–1946), ведавший в то время поставками по ленд-лизу.

1 октября 1941 года было подписано трехстороннее соглашение — протокол о поставках.

Прошло некоторое время и с 25 декабря 1942 года, при подготовке операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, К.Е. Ворошилов уже вновь в Ленинграде!

Директивой Ставки ВГК № 170696 от 2 декабря 1942 года за подписью И.В. Сталина был утвержден план операции «Искра», в соответствии с этой директивой «координация действий Волховского и Ленинградского фронтов поручена маршалу Ворошилову К.Е.».

Г.К. Жуков же прибыл на Волховский фронт, как представитель Ставки ВГК, только 10 января 1943 года, за два дня до начала операции.

Но в истории остался один Г.К. Жуков - как спаситель Ленинграда, и очень много для этого сделали именно мемуары Г. К.Жукова и наша агитпроп.

(Вот, например, другой случай.

Возьмем успех советских войск на Халхин-Голе в 1939 г., который долгое время связывался, да и сейчас связывается практически исключительно с Г.К. Жуковым, хотя главным советским военачальником в Монголии, был не он, а командарм 2-го ранга Григорий Штерн, который координировал все действия советских войск.

Как и Г.К. Жуков, Г. Штерн был также удостоен звания Героя Советского Союза за Халкин-Гол. Огромную роль сыграла и авиагруппа под командованием замначальника ВВС Красной армии Якова Смушкевича.

Но Штерн, и Смушкевич в 1941 году арестованы и расстреляны, имена их были на долгое время забыты.

В своей книге Г.К. Жуков, рассказывая о боях на Халгин-Голе, сказал что были трудности вопросах материально-технического обеспечения войск, приходилось подвозить все за 650-700 км и отметил, что в «преодолении этих трудностей нам хорошо помог Военный совет Заб.ВО и генерал- полковник Штерн со своим аппаратом».

Это все, что Г.К. Жуков рассказал в книге о Г. Штерне, а остальное в победе на Халкин-Голе - заслуга самого Г.К. Жукова!

Не правда ли весьма скромная оценка человека, которому он подчинялся в то время, как командиру всей Фронтовой группы советско-монгольских войск, и удостоенному, как и он сам, звания Героя Советского Союза за эти бои.

( Кстати, И.И. Федюнинский также был удостоен звания героя Советского Союза за бои на Халхин-Голе)

Но вот что сказано в Отчете Генштаба по обобщению опыта боевых действий на Халкин-Голе:

«Действия командования Первой армейской группы во главе с генералом Жуковым .. не отвечали требованиям военной науки. Не было взаимодействия родов войск... Артиллерия не взаимодействовала с пехотой... Только благодаря Штерну мы одержали победу над японцами... Штерн исправлял грубые ошибки Жукова». ( Журнал ВИА 2006г. №12(84).

В своих беседах с Константином Симоновым Г.К. Жуков рассказывал, что по прибытию в Ленинград он сразу приказал Командующему Балтийским флотом вице-адмиралу В.Ф. Трибуцу «разминировать корабли, подвести их ближе к городу, чтобы они могли стрелять своей артиллерией».

Эти сказки потом были растиражированы рядом писателей: В.Карповым, Н. Яковлевым и многими другими.

Выходит, что до его приезда в Ленинград никто не догадался расположить корабли так, чтобы они могли использовать в полной мере свою артиллерию для обороны города.

Заметим, что еще 29 августа 1941 года кораблям Балтфлота был отдан приказ быть в готовности к немедленному открытию огня по береговым целям по приказу армейского командования. И уже 30 августа корабли Балтфлота, стоящие на Неве, 28 раз открывали огонь по береговым целям. К прибытию Г.К. Жукова корабли Балтфлота, после своего прорыва .из Таллина, по приказу Наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова также были подготовлены к огневой поддержке войск Ленинградского фронта и расставлены на Неве. Кроме того, в Ленинграде еще до приезда Г.К. Жукова находился адмирал И.С. Исаков, ставший затем его заместителем по флотским делам.

Директива о минировании кораблей Балтфлота была подписана Наркомом ВМФ Н.Г. Кузнецовым и начальником Генерального штаба Б.М. Шапошниковым, а 13 сентября 1941 года утверждена И. В.Сталиным.

Отменить директиву, утвержденную И.С. Сталиным, Г.К. Жуков просто не имел никаких полномочий! Так что это просто бахвальство...

Корабли после его прибытия в Ленинград начали не разминировать, а наоборот-минировать. А разминированы они были только осенью 1942 года.

Так что и c минированием кораблей вышло все с точностью наоборот, также как с его предвидением, что «немцы не начнут наступление на Москву, не завершив операцию под Ленинградом и не соединившись с финским войсками...».

Никто не умаляет заслуг Г.К Жукова, как одного из выдающихся наших полководцев.

История ему воздала должное! Он принимал Парад Победы, ему установлен памятник перед Историческим музеем в Москве, и не только не Москве.

Его роль значительна и при организации обороны блокадного Ленинграда. Он предпринял целый ряд решительных мер для усиления обороны города, дисциплины и организованности его защитников, перераспределил силы на участках фронта. На наиболее угрожающие участки фронта была переброшена часть войск с Карельского перешейка. Резервные части пополнены отрядами народного ополчения и пр. пр.

Но чрезмерное восхваление своих заслуг отмечалась у него всегда.

А уж в своих мемуарах и интервью он, а затем после его смерти и авторский коллектив его книги во главе с М.Г. Жуковой, завершили это восхваление еще в 12-ти посмертных изданиях его книги, включив туда всяких фантазий и небылиц из якобы найденных впоследствии более 100 страниц машинописного текста автора. Об одной из многих небылиц - о «желании» И.В. Сталина принимать Парад Победы и его «падении» с белого коня, я ранее рассказывал в своем блоге.

Даже газета Красная Звезда от 26 октября 2002г. вынуждена была поместить краткую заметку :

«Посмертные издания воспоминаний Г.К. Жукова во времена перестройки якобы восстанавливают изначальный текст рукописи. Однако достоверность внесенных добавлений и исправлений не может быть подтверждена самим полководцем...».

Это и есть прямая оценка «самой правдивой» книги о войне!

Кроме того, а каком восстановлении изначального текста рукописи могла идти речь, если сам автор, находясь в санатории, где он закачивал работу над книгой, написал на рукописи первого издания книги:

«Этот экземпляр рукописи является окончательным. Со всеми дополнениями и изменениями - в печать ! 30.06.-68г. Санаторий Барвиха. Г.К. Жуков»

Вернемся вновь в Ленинград.

Разведка Ленинградского фронта ( начальник разведки -генерал майор П.П. Евстигнееев) к моменту появления Г.К. Жукова в Ленинграде уже имела четкую картину того. что 4-ая танковая группа из под Ленинграда уходит.

П.П. Евстигнееев докладывает Г.К. Жукову: “ Идет переброска войск от Ленинграда..., мотопехота уходит от Ленинграда на Псков. Партизаны доносят, что немцы грузят танки на платформы, идет переброска войск от Ленинграда, также разведчики заметили, что немцы землянки роют. избы разбирают, бревна туда носят. Зимовать там собираются...”

Вывод напрашивался один- штурма города не будет, будет блокада...

Но Г.К. Жуков, как пишет начальник инженерных войск Ленинградского фронта генерал-лейтенант Бычевский Б.В. в своей книге «Город-фронт. Ленинград», сказал Н.Н. Евстигнееву: «Провокационные сведения твоя агентура дает. Проверь-ка, кто там этим делом занимается....».

А в это время части 4-ой танковой группы генерала Геппнера уже начали отводиться к Москве, в группу немецких армий «Центр»...

Прошло несколько дней и 23 сентября 1941 года Г.К. Жуков, вызвал начальника Разведотдела П. П. Евстигнеева и сообщил ему, что Ставка ВГК запрашивает о 4-й танковой группе, части которой уже были отмечены в группе армий «Центр» на московском направлении и поинтересовался о том были ли доложены данные разведки, которые он недавно называл «провокационными», в Москву.

Вот какой оказался результат недоверия к разведке...

Г.К. Жуков, вступив в командование Ленинградским фронтом, требовал в первую очередь, чтобы решительными контратаками были отбиты у немцев отданные им вчера или сегодня поселок или какой-либо населенный пункт.

Вот что он пишет:

«Обстановка требовала предпринять самые энергичные и решительные действия. Надо было при малейшей возможности днем и ночью контратаковать врага, изматывать и наносить ему потери в живой силе и боевой технике, срывать его наступательные операции....Видимо, генерал-фельдмаршал фон Лееб лез из кожи вон, чтобы выполнить любой ценой приказ Гитлера - покончить с ленинградской операцией до начала наступления немецких войск под Москвой...».

Но надо ли было фон Леебу «лезть из кожи», если вопрос о наступлении на Москву был уже решен Гитлером директивой №35 от 6 сентября 1941г., о которой он конечно знал, как и то, что было решено задушить Ленинград не штурмами, а блокадой.

Вот что пишет Н.Н. Никулин (сержант, воевал в пехоте всю блокаду на Ленинградском и Волховском фронтах, прошел войну от Ленинграда до Берлина, впоследствии профессор, искусствовед) в своей книге «Воспоминания о войне» 2008г., в которой суровая и страшная правда о войне:

«.Немцы прекратили штурмовать Ленинград в первой половине сентября 1941 года и с тех пор только оборонялись. Зато почти непрерывно наступали мы. …Командир выполняет приказ - гонит, и гонит людей в атаку, знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы....идут в атаку и гибнут, это наш способ войны - давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца...Один немецкий ветеран после войны при встрече рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом — а они все идут и идут, и нет им конца...».

Маршал артиллерии Н.Н. Воронов вспоминал:

“Жуков принципиально не признавал никаких оборонительных действий. Где бы он ни командовал, организованная им «оборона» всегда представляла собой непрерывную череду контратак и контрударов до полного истощения своих войск, и наше счастье, что силы советского тыла были неисчислимы...».

Такого же мнения был об этих постоянных контратаках Г.К. Жукова и самый выдающийся наш полководец, не имевший ни одного поражения своих войск (в отличие от Г.К. Жукова) в этой войне, Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Вот что он пишет в своей книге «Солдатский долг»:

«Наступательными действиями мы изматывали свои войска во много раз больше, чем вражеские. Это изматывание было выгодно противнику, а не нам ….

Непрерывные наступательные бои пожирали людей, как пламя сухую траву… Операции оставались незавершенными.... А раз так, то они не оправдали затраченных на них сил и средств. Выталкивая противника, мы только ослабляли себя....».

Вот какую запись я нашел в Журнале боевых действий 588 полка 142 стрелковой дивизии, которая с сентября 1941 года по январь 1943 года находилась на Ленинградском фронте. В этом полку воевал и погиб в боях под Синявино мой отец:

« Ввод в бой подразделений полка для наступления постоянно проводился по приказу сверху, поспешно, при отсутствии разведданных о противнике, отчего подразделения несли большие потери, будучи встречены организованным огнем из не выявленных опорных пунктов противника».

Г.К. Жуков пишет об этих активных действиях:

«Был организован ряд контрударов в районе Колпина, Пушкина, Пулковских высот..... На Карельском перешейке обстановка была более спокойной. Финские войска иногда постреливали...

...На фронте приморской оперативной группы наши войска и противник время от времени пытались активизировать свои действия. Но эти акции существенного значения не имели...».

В сентябре 1941 года, в тот момент, когда немецкая оборона в районе «шлиссельбургско-синявинского» выступа ещё не была прочной и, как казалось, советские войска имели все шансы на успех, было принято решение провести в районе Синявино наступательную операцию с целью прорыва блокады. Со стороны Волховского фронта с этой целью наступление начала 54 отдельная армия Маршала Советского Союза Г.И. Кулика.

Начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников 14 сентября 1941 года при переговорах с Г.К. Жуковым («Запись переговоров по прямому проводу маршала Советского Союза Б.М.Шапошникова с командующим войсками Ленинградского фронта генералом армии Г. К. Жуковым. 14 сентября 1941 г. 03 ч 15 мин») обратил его внимание на следующее:

“...Сейчас, конечно, центр всего внимания должен быть направлен.... на соединение с Куликом....»

Ответом Г.К. Жукова было: «....Удар на соединение с Куликом буду готовить...»

Об этом Г.К. Жуков пишет:

«Условия деблокирования Ленинграда в сентябре 1941 года требовали, чтобы 54-я армия ( маршала Г.И. Кулика- sad39) действовала более энергично и в полном взаимодействии с частями Ленинградского фронта. Однако нам не удалось решить вопросы совместных действий так, как этого требовала обстановка».

Но виноват в этом был по мнению Г.К. Жукова маршал Г.И. Кулик и 54 армия, а не Ленфронт.

На этот «удар» по прорыву блокады Ленинграда и соединение с армией Г.И. Кулика в сентябре 1941 года Г.К. Жуков выделил только 115-ю стрелковую дивизию, и недавно сформированную и не обученную вести бой на суше 4-ю бригаду морской пехоты, и 14 сентября при переговорах запросил Ставку ВГК «подкрепить товарища Кулика двумя-тремя дивизиями, чтоб он мог нанести мощный удар».

В ночь на 20 сентября 1941 года 115сд и 4-ая бригада скрытно переправились на другой берег, создав плацдарм, получивший название «Невский пятачок»

Сразу же после переправы войска были обнаружены, и плацдарм расширялся уже с боями. На 05 ноября 1941 года в дивизии осталось всего 82 активных штыка.

Немцы, опасаясь, что план блокады Ленинграда поставлен под угрозу, задержали не некоторое время переброску в распоряжение группы армий «Центр» 41 моторизированного корпуса, а также перебросили в район южнее Ладожского озера еще три пехотные дивизии.

Части 54 армии Волховского фронта с 10 по 28 сентября части сумели продвинуться на Синявинском направлении вперед только на 6-10 километров.

Не добились существенных результатов и выделенные малочисленные части Ленинградского фронта (115сд и 4-ая бригада мп), пытавшиеся содействовать наступлению 54-й армии.

Блокаду Ленинграда прорвать не удалось.

Наспех организованное наступление 54 армии Волховского фронта и частей Ленинградского фронта, не имевшее взаимодействия, целей не достигло.

Возникновение «Невского пяточка», с которого до конца 1941 года советские войска неоднократно предпринимали попытки начать наступление стало единственным успехом в этой Первой Синявинской операции.

«Невский пятачок». Под этим названием навсегда вошел в историю небольшой участок земли на левом берегу Невы, напротив поселка Невская Дубровка.

Это узкая полоска земли на занятом фашистами левом берегу Невы, ее размеры менялись от 4 до 1км в длину и от 800 до 350 м в глубину,

Кровопролитные бои на “Невском пятачке” шли с сентября 1941 года до февраля 1943 года, с небольшим трехмесячным перерывом летом 1942-го, когда плацдарм захватили немцы.

Ежедневно приходилось отражать по 12−16 атак противника. За сутки на защитников «Невского пятачка» обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Когда после войны проводилось разминирование и очистка этой территории от остатков оружия, минеры говорили, что миноискатели не работали, потому что не было ни одного квадратного дециметра земли, не покрытого металлом: мины, снаряды, осколки, остатки боевой техники.

Виновным в провале первой Синявинской операции был назначен Командующий 54 армией Маршал Советского Союза Г.И. Кулик - «не справившейся с выполнением поставленной задачи и не выполнявший приказы о решительном наступлении».

20 сентября 1941 года Г.И.Кулик докладывает в Ставку ВГК, категорично высказывая свое мнение:

«Докладываю, что наличными силами, без ввода новых частей, станцию Мга не взять. За 4 дня боев у нас убыло около 10 тысяч убитыми и ранеными. Поэтому я сегодня приказал закрепиться на существующих позициях, зарыться в землю».

Директивой Ставки ВГК № 002357 от 26 сентября 1941 года Г.И. Кулик был снят с должности командующего 54 армией и заменен генерал-лейтенантом М.С. Хозиным, а 54-ая армия подчинена Ленинградскому фронту.

Существует и другая точка зрения. Целый ряд историков придерживаются мнения, что И.В.Сталин, назначая Г.К. Жукова на должность командующего войсками Ленинградского фронта, поставил перед ним задачу не только удержать, но и деблокировать Ленинград, прорвавшись навстречу 54-й армии, но он эту задачу не сумел выполнить.

Г.К. Жуков, ошибочно ожидая штурма города, выделил лишь незначительные силы Ленинградского фронта для наступления, которых было явно недостаточно, чтобы пробиться навстречу 54 армии Кулика.

(А ведь практически сразу после убытия Г.К. Жукова, в октябре 1941 года на восточные рубежи Ленинградского фронта для соединения с 54 армией по приказу Ставки ВГК были переброшены четыре стрелковые дивизии 8-ой армии из Ораниенбаумского плацдарма, и еще 5 стрелковых дивизий с различных участков Ленинградского фронта и 6-ая бригада морской пехоты.

В сентябре 1941 года еще сам Г.К. Жуков снял с Карельского перешейка, видимо, учитывая относительно спокойную обстановку на этом участке, (как он сам пишет там «только постреливали»), все армейские резервы 23 армии и даже часть полков некоторых стрелковых дивизий для усиления обороны в районе Урицка и Пулковских высот, ожидая там очередной немецкий штурм.

Помимо войсковых соединений, из личного состава кораблей Балтийского флота было сформировано 6 бригад морской пехоты, была сформирована Ленинградская армия народного ополчения, давшая Ленфронту 135 тыс. человек, это 12 стрелковых дивизий.

А вот что касается оружия и боеприпасов в Ленинграде:

С июля и до конца 1941 года Ленинградцы изготовили 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, свыше 3 тысяч полковых и противотанковых пушек, около 10 тысяч минометов, свыше 3 миллионов снарядов и мин, более 80 тысяч реактивных снарядов и бомб. Ленинградцы отправляли оружие даже в Москву.

Так по просьбе Ставки ВГК в декабре 1941 года из Ленинграда в Москву было направлено 100 полковых пушек и 150 минометов 120 и 82 мм.).

В то же время Г.К. Жуков, недовольный медленными темпами наступления 54 армии, постоянно требовал через Ставку ВГК и непосредственно от 54 армии ускорить наступательные действия, видимо надеясь, что 54 армия сможет выполнить эту задачу самостоятельно, а со стороны Ленинградского фронта никак не подкреплял это наступление введением дополнительных сил, для развития встречного наступления.

Вот его телефонограмма от 27 сентября 1941 года в 54-ую армию:

«У аппарата Жуков, здравствуйте. У нас создается впечатление, что вы привыкли уже топтаться на месте и не особо думаете выполнять поставленные вам задачи. Правительство ожидало от вас иных результатов, но видимо вы и части, воспитанные под вашим руководством больше думают о своих флангах и путях сообщения и меньше всего о продвижении вперед. Такое преступное поведение командования штаба и частей должно быть прекращено. Я требую немедленно выслать во все части авторитетных представителей разъяснить значимость данной операции.

Военсовет Ленфронта не привык к обещаниям и ждет серьезных результатов от вашей группировки. Нужно не останавливаться перед расстрелом тех, кто из-за трусости топчется на месте и не выполняет боевых приказов, ибо между трусом и предателем существенной разницы нет, и куда больше пользы будет для примера другим - несколько человек расстрелять перед строем своих частей. У меня все. Жуков».

Как видим, виновато командование 54 армии, там - все преступники «особо не думающее выполнять поставленные задачи»...., виноваты все, кроме Г.К. Жукова....

Но «расхлебывать» сложившуюся ситуацию с прорывом блокады в районе Синявино пришлось сначала новому командующему Ленинградским фронтом Н.И. Федюнинскому, а затем М.С. Хозину, назначенному после И.И. Федюнинского командующим Ленинградским фронтом

Уже через несколько дней после сдачи Г.К. Жуковым обязанностей Командующего Ленинградским фронтом Ставка ВГК своей директивой № 002903 от 12 октября 1941 года: «...решительно требует от Военного совета Ленинградского фронта согласованного наступления 55-ой ( Ленфронт-sad39), 54-ой армий и Невской группы (Ленфронт-sad39) в направлении на станцию Мга, причем со стороны 55-ой армии должна наступать группа силою не менее пяти стрелковых дивизий с танками, до 100 танков КВ..., повернуть всю основную артиллерию в сторону прорыва..., чтобы осуществить при помощи одновременного удара соединение 54 армии с войсками Ленинградского фронта в районе Синявино. Ставка разрешает для этих целей командованию Ленфронта взять из района 8-й армии (Ораниенбаумского плацдарма-sad39) минимум три-четыре стрелковых дивизии для обеспечения операции в районе прорыва».

23 октября 1941 года И.И. Федюнинский докладывает в Ставку ВГК, что то на левый берег Невы уже переправились 86 сд, 2 полка 265 сд.

Насколько серьезно И.В. Сталин и Ставка ВГК оценивали сложившуюся ситуацию с блокадой Ленинграда и необходимость ее прорыва в кратчайшие сроки свидетельствует вот эта запись переговоров:

«Запись Переговоров по прямому проводу заместителя начальника Генерального штаба Василевского с командующим войсками Ленинградского фронта 23 октября 1941 г.

Василевский: Прошу принять следующее указание товарища Сталина и немедленно довести до сведения товарищей Жданова и Кузнецова:

Федюнинскому, Жданову, Кузнецову.

Судя по вашим медлительным действиям можно прийти к выводу, что вы все еще не осознали критического положения, в котором находятся войска Ленфронта. Если вы в течение нескольких ближайших дней не прорвете фронта и не восстановите прочной связи с 54-й армией, которая вас связывает с тылом страны, все ваши войска будут взяты в плен. Восстановление этой связи необходимо не только для того, чтобы снабжать войска Ленфронта, но и, особенно, для того, чтобы дать выход войскам Ленфронта для отхода на восток - для избежания плена в случае, если необходимость заставит сдать Ленинград. Имейте в виду, что Москва находится в критическом положении и она не в состоянии помочь вам новыми силами. Либо вы в эти два-три дня прорвете фронт и дадите возможность вашим войскам отойти на восток в случае невозможности удержать Ленинград, либо вы попадете в плен.

Мы требуем от вас решительных и быстрых действий. Сосредоточьте дивизий восемь или десять и прорвитесь на восток. Это необходимо и на тот случай, если Ленинград будет удержан, и на случай сдачи Ленинграда. Для нас армия важней. Требуем от вас решительных действий.

Сталин. 23 октября 3 ч 35 мин»

Передал генерал Василевский 23 октября 4 ч 25 мин».

25 октября 1941 года заместитель начальника Генерального штаба Василевский вновь передает по прямому проводу И.И. Федюнинскому указание И.Сталина:

«Товарищ Сталин приказал мне вновь передать Военному совету фронта его категорическое требование — ускорить наступление и прорыв на восток. Только в этом он видит единственное спасение Ленинграда.... Он категорически требует усилить восточную группу войск, предназначенную для прорыва, до максимума и сосредоточить здесь не менее 10 или даже 12 стрелковых дивизий за счет других участков фронта , прежде всего, за счет 8-й армии».

В ответ на эти указания, уже 28 октября 1941 года И.И. Федюнинский докладывает в Ставку ВГК , что «из 8-й армии взяты 110, 281, 191, 80 сд, подтягиваем в этот район 10, 168, 44-ю и 281-ю стрелковые дивизии, 177 сд и 20-я дивизию НКВД, 6-ю морскую бригаду в количестве 4 тысяч человек».

Почему же раньше не перебрасывались эти силы на обеспечение прорыва и соединение с 54 армией, а «удар на соединение с Куликом» Г.К. Жуков ограничил только 115 стрелковой дивизией и 4 бригадой морской пехоты...?

Наверное ожидал штурмы, которых не было...

Упущенное время сыграло против нас.

За прошедшие почти полтора месяца, после выхода к Неве и Ладожскому озеру, противник успел закопаться в землю, построил дзоты, минные поля и проволочные заграждения; от правого берега его отделяла широкая быстрая Нева. Его силы (по численности) были почти равны силам наступающих. Поэтому начатая операция «захлебнулась».

История не терпит сослагательного наклонения, поэтому не берусь судить о том, удался бы прорыв блокады в случае более мощного удара со стороны Ленинградского фронта в сентябре 1941 года на соединение с войсками 54 армии маршала Советского Союза Г.И.Кулика.

Суммарные потери войск 54-й армии, Невской оперативной группы и 55-й армии осенью 1941 года оцениваются на уровне 97—105,5 тысячи человек.

Не удались и все последующие Синявинские операции 1941-1942гг по прорыву блокады. Ленинградцам и Защитникам города пришлось выдержать страшные блокадные зимы до ее прорыва.

Но Ленинградцы и Защитники города выстояли.

Вот страшная цена тех блокадных дней:

- По данным «Записки городского статистического управления в ЦСУ РСФСР» в Ленинграде в 1941 году число умерших составило - 114872 человека, в 1942 году - 513529 человек, в 1943 году -21493 человека.

Это потери только гражданского населения города.

Прорвать блокаду удалось только 18 января 1943 года в результате операции «Искра».

Все это большое вступление к статье о Петергофском, Стрельнинских и Шлиссельбургском десантах я включил после того, как при подготовке материалов решил заглянуть в мемуары Г.К. Жукова, где он рассказывает о своем пребывании в Ленинграде, после чего и появились вопросы, которые изложил выше...

К «акциям, не имеющим существенного значения» Г.К. Жуков отнес, видимо, и морские десанты в районе Петергофа и Стрельны.

Но упоминает только о Петергофском десанте:

«В районе Петергофа в тыл вражеских войск был высажен морской десантный отряд с целью содействия приморской группе в проведении операции . Моряки действовали не только смело, но и предельно дерзко....

Каким то образом противник обнаружил подход десанта и встретил его огнем еще на воде... Моряков не смутил огонь противника. Они выбрались на берег, и немцы естественно побежали... Увлекшись первыми успехами, матросы преследовали бегущего противника, но к утру оказались отрезанными от моря и большинство из них не возвратилось. Не вернулся и командир... Десантные отряды моряков неоднократно высылались в тыл противника. Везде и всюду они проявляли чудеса храбрости и героизма...».

Как видим здесь, как и всегда в нашей истории, подвигами и героизмом, прикрываются тяжелые просчеты командования всех степеней ( о которых ни слова) в неудачном ходе операции и гибели десантов.

Операция, на которую ссылается Г.К. Жуков, рассказывая о десанте в Петергоф, но не называя ее, была операцией по деблокированию Ораниенбаумского плацдарма.

Десантные операции Великой Отечественной войны входят в число наиболее драматических её событий.

Вероятность ошибки несогласованных действий сторон была высока, десантники зачастую практически шли на верную смерть.

Так это и случилось под Ленинградом в октябре и ноябре 1941 года.

Десантники Петергофского и Стрельнинских и Петергофского десантов не имели выбора. Они выполнили приказ и погибли.

Командующий Ленинградским фронтом Г.К. Жуков принял решение о проведении операции по деблокированию 8-й армии на Ораниенбаумском плацдарме. Для этого приказал нанести два удара по сходящимся направлениям вдоль побережья: части 8-й армии с Ораниенбаумского плацдарма, части 42-й армии - из района Лигово. Там, где войска двух армий должны были встретиться - высадить морские десанты.

Сам факт проведения этой операции по деблокированию Ораниенбаумского плацдарма вызывает у историков некоторое недоумение:

Ленинградскому фронту была поставлена задача - взаимодействовать с 54 армией Г.И. Кулика, с целью соединения с этой армией для обеспечения прорыва блокады. На это начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников указывал Г.К. Жукову еще 14 сентября. Иными словами восточный рубеж становился основным, где нужно было прорывать блокаду города, т.к. с каждым днем в городе все больше нарастала угроза голода.

Деблокирование Ораниенбаумского плацдарма было второстепенной задачей. Еще с 19 сентября сам Г.К. Жуков начинает снимать с оттуда отдельные части 8 армии и перебрасывать их на другие участки.

Само деблокирование этого плацдарма не могло оказать никакой помощи блокированному Ленинграду.

В соответствии с планом операции части 8-й армии из Ораниенбаумского плацдарма должны были наступать на Петергоф, а части 42-й армии из района Лигово на Урицк.

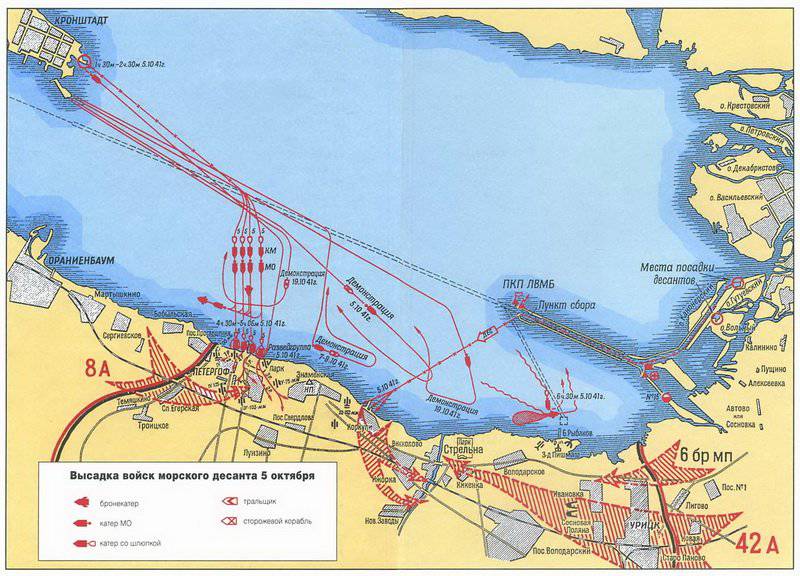

1 октября 1941 года Командующий Ленинградским фронтом Г.К. Жуков приказал командующему Балтийским флотом вице-адмиралу В.Ф. Трибуцу для поддержки наступления 8-ой и 42-ой армий высадить 5 октября в тылу немецких войск тактические морские десанты, в районе Петергофа и Стрельны.

Командующий флотом подписал соответствующий приказ 2 октября, поставив Петергофскому десанту задачу высадиться в районе дворца Монплезир в Петергофе.

В Кронштадте в короткие сроки был сформирован батальон морской пехоты, куда вошли добровольцы из числа экипажей линейных кораблей «Октябрьская Революция» и «Марат», стоявшей в Ораниенбауме «Авроры» (10 человек), недостроенного тяжёлого крейсера «Петропавловск» (40 человек), а также из числа инструкторов Учебного отряда и личного состава Военно-морского политического училища и островных фортов. Вооружение батальона состояло из винтовок, ручных и станковых пулеметов, а также 20 минометов калибра 50-мм.

Батальону был придан также разведывательный взвод из состава разведотдела Балтийского флота в составе 43-х человек. Общая численность отряда составила 520 человек.

Командовал десантным отрядом начальник Кронштадтской электромеханической школы полковник А. Т. Ворожилов, комиссаром был А.Ф. Петрухин.

В составе этого спешно сколоченного батальона десантников были комендоры, электрики, минеры с линкоров, инструкторы школ учебного отряда, курсанты, то есть люди, до этого никогда не обучавшиеся тактике ведения общевойскового боя. Их даже не переодели в защитную форму, и они так и пошли в десант в черных флотских бушлатах. Подготовка десанта, проводились лишь в течение 3 суток, со 2 по 4 октября 1941 года.

Силы высадки составляли: 1 бронекатер, 5 катеров МО («малый охотник»), 20 катеров КМ и 12 буксируемых шлюпок; отряд кораблей непосредственной огневой поддержки: 2 базовых тральщика, один бронекатер; демонстративный отряд: пять катеров КМ, один катер «малый охотник», сторожевой корабль «Коралл».

Запланированная предварительная артподготовка была отменена командующим Ленинградским фронтом генералом армии Г. К. Жуковым, который счел, что она демаскирует наши намерения и сорвет внезапность операции.

Высадка десанта проходила на рассвете 5 октября 1941 года. Десантникам пришлось высаживаться на расстоянии 50-80 метров от берега, в районе пристани дворца Монплезир в Нижнем парке и в Александрии. Противник не обнаружил приближение десанта (или умышленно дал возможность приблизиться к берегу), но сразу после высадки разгорелся упорный бой.

Петергофский десант

В первые же минуты погиб командир отряда Ворожилов. Командование принял комиссар отряда А.Ф. Петрухин. Обстановку осложнило и то, что огнем немцев были уничтожены обе радиостанции и радисты, в результате чего десант оказался на хорошо укреплённом противником берегу без какой-либо связи с командованием. Артиллерийский огонь был открыт уже после высадки, после 5 часов утра. Но так как радиосвязь с десантом отсутствовала, огонь артиллерии никак не корректировался. Артиллерия из Кронштадта вела огонь в поддержку десанта, но ввиду отсутствия данных от десанта - по площадям в глубине вражеской обороны. Такой артогонь не мог оказать влияния на ход операции. Авиационная поддержка отсутствовала вообще. Противотанковых средств у десантников не было.

Десантники прорвались в Нижний парк Петергофа, заняли павильоны Монплезир и Эрмитаж, где встретились с группой бойцов из состава морского батальона, входившего в состав 10-й стрелковой дивизии 8-й армии, который пробился сюда со стороны Ораниенбаумского плацдарма. Это был единственный отряд, которому удалось соединиться с силами десанта.

Немцам удалось отрезать высадившихся матросов от воды. На окруженные силы десанта они обрушили бомбовые удары, вели интенсивный огонь из артиллерии и минометов. Они перебросили к Большому дворцу несколько легких танков.

Днем 5 октября немецкая пехота предпринимала неоднократные попытки атак десантников, но матросы оказывали им ожесточенное сопротивление, и ни одна из атак цели не достигла. Уже в сумерках немцы подогнали к Большому дворцу автомобиль с мощной радиоустановкой и прекратили огонь. Они начали уговаривать моряков сложить оружие. Десантником удалось перебить охрану установки и заставить немецкого диктора зачитать сочиненный матросами матерный ответ, после чего пропагандистская машина была уничтожена.

Несмотря на то, что связи с высадившимся на берег десантом не было, днем 5 октября дважды к берегу пытались подобраться катера, которые пытались обнаружить десантников и доставить им боеприпасы, но их попытки не удались.

Командование Балтийского флота с момента высадки десанта в Нижнем парке Петергофа пребывало в полном неведении о происходящем и посылало на поиски одну разведгруппу за другой.

Из 20 посланных на поиски групп к своим смогли вернуться лишь 4 группы (11 отправлены берегом из Ораниенбаума и 9 – морем из Кронштатда), которые так и не прояснили обстановки.

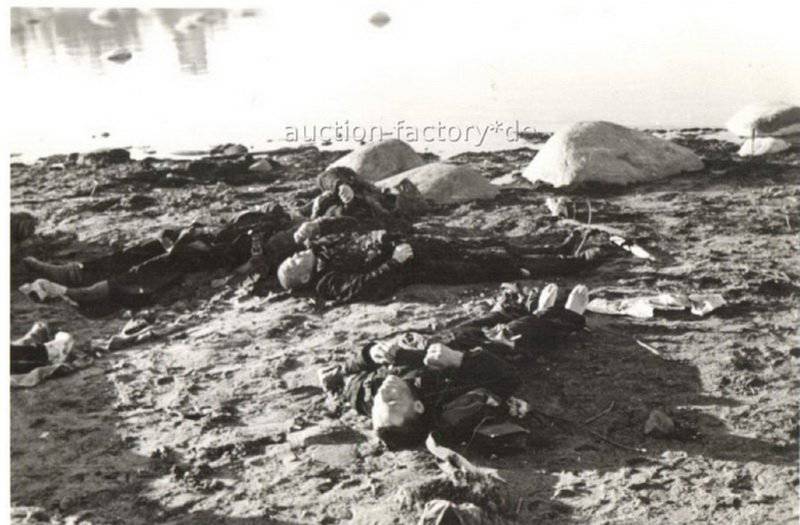

Бой в районе Нижнего парка продолжался до 7 октября и завершился гибелью практически всех десантников.

Фотография погибших десантников Петергофского десанта, сделанная немцами

Для поиска и уничтожения последних моряков немцы запустили в Нижний парк несколько десятков овчарок, многие раненые бойцы были загрызены собаками. В плен попали только несколько человек, все после тяжёлых ранений и в большинстве - в бессознательном состоянии.

Катерами флота спасён только один выплывший в залив раненый моряк - Борис Шитиков.

Одновременно с высадкой Петергофского десанта 5 октября, около 5 утра 1941 года в районе Стрельны был высажен десант в составе сводного отряда пограничников численностью 500 человек. Отряду была поставлена задача отвлечь часть сил немцев и развить наступление для соединения с частями 42 армии, наступление которой тоже началось 5 октября.

Тактический характер десанта, вооруженного легким стрелковым оружием в принципе не соответствовал поставленной ему оперативной задаче - сковать крупную группировку немцев.

Подготовка десанта и его высадка, как и всех последующих десантов в район Стрельни проводилась силами Ленинградской ВМБ.

Отряд высадки составлял: 2 катера МО, 14 моторных катеров, 25 буксируемых шлюпок.

Часть десанта (около 130 человек) высадить не удалось и была возвращена в базу.

Предварительная артподготовка этого десанта, также как и Петергофского, также была отменена!

Десантникам удалось высадиться и продвинуться вглубь побережья около одного километра. Но немцы быстро подтянули подкрепления, в том числе танки и артиллерию. Вскоре после высадки была потеряна связь с десантом.

Артподдержка десанта, проводимая двумя эсминцами и 19 железнодорожной батарей флота из-за отсутствия связи с десантом велась по глубине обороны противника, также как и в случае Петергофского десанта, и не оказала эффективной помощи. Авиация флота, совершившая более 100 боевых вылетов в район действия десанта, также из-за отсутствия связи не смогли оказать существенной помощи десанту.

Через несколько часов неравного боя большинство бойцов десанта погибли, одна группа ночью вернулась к берегу и была снята катером.

Командование Ленинградского фронта, не сделав выводов и не владея обстановкой, потребовало высадки нового десанта. Он был высажен около 03.30 утра 6 октября 1941 года в районе Стрельнинского кладбища. В его составе была рота пограничников в количестве 147 человек ( командир десанта старший лейтенант П.Г. Быченков).

Десант был обнаружен еще на подходе, высаживался под пулеметным огнем противника, сразу понес потери. От берега десантники отойти не смогли, заняли круговую оборону. В течение дня отбивали атаки немцев, а с наступлением темноты, понеся большие потери, смогли прорваться из окружения.

Но и теперь не было сделано никаких выводов.

Несмотря на неудачу первых двух Стрельнинских десантов и безуспешное наступление частей 42-ой армии по требованию Командующего Ленфронтом в ночь на 8 октября 1941 года в парке Константиновского дворца был высажен еще один батальон пограничников 20-ой дивизии войск НКВД в количестве 431 человека ( командир старший лейтенант А.А.Чхеидзе).

Противник, ввиду шаблонности действий советского командования явно ожидая в этом районе новый десант, подтянул к Стрельне свежие силы.

Десант был встречен артиллерийским и пулеметным огнем. Из всего состава десанта на берег смогли высадиться только 249 десантников. Остальные вернулись на базу.

Бой продолжался до середины дня 8 октября. Немногие оставшиеся в живых с наступлением темноты были сняты с берега.

Для оказания содействия последнему десанту на рассвете 8 октября была предпринята попытка прорыве линии фронта силами сводного танкового полка 42 армии ( 32 тяжелых танка КВ-1. Командир полка майор Н.Р. Лукашин).

Танкистам удалось прорваться через линию фронта и дойти до Стрельни, но десант они не обнаружили.

Немцы срочно подтянули самоходную артиллерию и при попытке обратного прорыва полк полностью погиб.

Вот это одна из «акций, не имеющая существенного значения», по деблокированию Ориенбаумского плацдарма, предпринятая Г.К. Жуковым и потерпевшая полную неудачу, о которой он умолчал в своих воспоминаниях, если не считать весьма краткого упоминания о героизма моряков-десантников Петергофского десанта.

Сухопутное наступление 8-ой армии со стороны Ораниенбаумского плацдарма и 42-ой армии со стороны Лигово не дало никаких успехов, и новый командующий Ленинградским фронтом И.И. Федюнинский, сменивший Г.К.Жукова на этом посту, отдал приказ о прекращении операции, чем прекратил дальнейшее бессмысленное уничтожение войск.

В результате проведения Петергофской и Стрельнинской десантных операций оказались потерянными практически все высаженные войска десанта, порядка 1500 человек. Никакие цели всей операции по деблокированию Ораниенбаумского плацдарма достигнуты не были.

Этот плацдарм был деблокирован только в 1944 году, после полного снятия блокады Ленинграда.

Памятник на месте высадки Петергофского десанта.

При этой высадке не было достигнуто ни одно из условий, способствующих успеху тактического десанта. Для действий в прифронтовой полосе обороны врага, густо насыщенной войсками, стоящими в обороне выделялись малые десантные силы, которые враг легко мог блокировать и уничтожать их в течение нескольких часов. Все десанты имели только лёгкое стрелковое вооружение....

Это была высадка заведомо обреченных десантов в ничем не оправданной операции по деблокированию Ораниенбаумского плацдарма, проявление полного пренебрежения к людям со стороны командования Ленинградским фронтом и Балтийского флота.

Был еще один десант моряков Балтийского флота- Шлиссельбургский десант, под таким названием оно вошел в историю.

В конце ноября 1941 года Командование Ленинградского фронта наметило провести операцию по поддержке частей Ленинградского и Волховского фронтов, ведущих встречные бои по прорыву блокады.

Благодаря раннему появлению льда на Ладожском озере решили провести отвлекающий удар с севера, атакуя «бутылочное горло» со льда Ладоги силами одной стрелковой дивизии и одного лыжного полка моряков КБФ.

1-ый Отдельный особый лыжный полк моряков Краснознамённого Балтийского флота был сформирован из 1200 добровольцев в ноябре 1941-го в Кронштадте. 22 ноября полк был передан Ленфронту. Командовал полком пехотный офицер, майор В.Ф. Маргелов, чем поначалу было вызвано неудовольствие моряков. Однако вскоре он заставил моряков поменять мнение о себе. Три дня под руководством Маргелова моряки обучались пехотной тактике.

План операции предусматривал внезапную ночную атаку со льда Ладожского озера по побережью восточнее Шлиссельбурга всех соединений 80-й дивизии (преобразована из 1-ой Гвардейской дивизии народного ополчения) .

После атаки пехотных полков в прорыв должны были идти моряки-лыжники.

Лыжный полк моряков КБФ на лыжах вышел из района Осиновецкого мыса. Моряки не были конечно хорошими лыжниками, кроме того идти по гладкому, только «вставшему» льду было очень трудно, поэтому пройдя примерно 15 километров, Маргелов за 5 километров от берега распорядился снять лыжи.

Но первая попытка наступления сорвалась из-за того. что части 80 сд не вышли вовремя на исходный рубеж.

Как оказалось, командир дивизии И. М. Фролов, зная плачевное положение дел в дивизии (за пять дней дивизия сменила четыре района сосредоточения люди были сильно измотаны, недостаточное питание, нехватка топлива для техники, тылы отстали и пр.), за несколько часов до начала операции доложил в штаб фронта, что дивизия к выполнению поставленной задачи не готова, что наступление может привести к большим неоправданным потерям. Он был сразу отстранён от командования вместе с комиссаром дивизии Ивановым.

Ранним утром 28 ноября моряки вновь двинулись на вражеские позиции. Сходу прорвав первую линию неприятельских окопов у Новоладожского канала, полк Маргелова занял деревню Липки. Но опять пехотные части 80-ой дивизии запоздали. Отход моряков льду, да еще на рассвете мог бы привести к большим потерям, и Маргелов, в нарушение плана и, не дожидаясь подхода пехотных частей, начал атаку немецких позиций.

Тяжёлый бой, продолжался больше суток. Однако поставленную задачу без значительной поддержки пехоты и артиллерии полк выполнить не смог. Гитлеровцы бросили в бой подкрепление и создали сплошную завесу артиллерийско-миномётного и пулемётного огня.

В этом сражении моряки-лыжники потеряли более 800 человек. Маргелов был тяжело ранен. но до конца руководил боем.

Как оказалось, части 80-ой дивизии с опозданием на пять часов вышли к берегу Ладожского озера. Они были посажены на грузовики и высажены на льду Ладоги, не доезжая 6-8 километров до позиций противника. Затем без артиллерийской поддержки, начали атаку на вражеские укрепления и в двух километрах от берега попали под прицельный огонь. На открытом пространстве озера укрыться было практически негде, и дивизия понесла большие потери. Вражеская артиллерия разметала их по льду Ладожского озера, поэтому существенной помощи наступавшим морякам-лыжникам они не смогли оказать.

Так неудачно закончилась эта попытка прорыва блокады 28 ноября 1941 года.

Начался поиск виновных в провале операции. Сначала во всем обвинили В.Ф. Маргелова, но разобравшись решили, что он действовал по обстановке и крайними сделали командира дивизии Фролова и комиссара Иванова. Они были расстреляны. Реабилитировали их только в 1957 году.

В.Ф.Маргелов, впоследствии Герой Советского Союза, генерал армии, командующий ВДВ. Именно в память о моряках, которыми командовал в этом десанте, он сделал тельняшку (только голубого цвета) элементом формы ВДВ.

Но десантники выполнили свой долг до конца, отдав свои жизни защите Ленинграда. И в том, что враг не сумел войти в Ленинград, есть заслуга Петергофского и Стрельнинских и Шлиссельбургских десантников!

Памятный знак Шлиссельбургскому десанту

на месте боя – 10-й километр Петровской дороги,

идущей вдоль Староладожского канала,в 10-ти километрах

от Шлиссельбурга