–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–£–Η–±―Ä–Ψ–Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Μ–Β–Ε–Κ–Α―Ö

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

13.01.201418:3113.01.2014 18:31:44

13.01.201418:3113.01.2014 18:31:44

0

13.01.201408:1513.01.2014 08:15:29

–£ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Β―¹―²―¨ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ –ë–ü–ö (–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨). –£ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β. –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –î–Ϋ―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α 2011 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –ë–î–ö (–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ―ë―¹ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ 98, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η: –ë–ü–ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –ë–î–ö.

–£ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Ι –Ϋ–Α –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Δ–û–Λ, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ¬Ϊ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–™–Θ –Η–Φ. –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨.

–û―²–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Η–Φ―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Ϋ–Α ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è: –¥–≤–Β ―¹–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β 57 –Φ–Φ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –ê–ö-725, –¥–≤–Β –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η ―Ä–Β–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ζ–Α–Μ–Ω–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è –ê-215 ¬Ϊ–™―Ä–Α–¥-–€¬Μ, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ-―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Β–Μ–Α-2″. –ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Φ–Ψ–≥―É―² ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨―¹―è 15 ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –≥―Ä―É–Ζ―΄ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Ψ 500 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –Η 225 –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ–Β–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–Φ.

–£ –Η―é–Ϋ–Β 2013 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ¬Ϊ–ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Α–Φ―è―²–Η¬Μ, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –¥–Α―²–Α–Φ: –î–Ϋ―é –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, 200-–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η 282-–Ι –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Β –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–û―²―Ä―è–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α - ―¹–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö―É―Ä–Η–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―è–¥―΄ –ö―É–Ϋ–Α―à–Η―Ä, –®―É–Φ―à―É –Η –ü–Α―Ä–Α–Φ―É―à–Η―Ä. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²―è―² –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–Ϋ–Α-–ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β. –ù–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ζ–Α–Ι–¥–Β―² –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ, –≥–¥–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―²―Ä–Β―Ö―¹–Ψ―² –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É―² –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ.

–ü–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ―É–Ϋ–Η―Ü–Η–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –ù–Α –Φ–Β―¹―²–Α―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¹―è ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―΅–Β―¹―²–Β–Ι –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤.

¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ βÄî –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α. –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –≤―¹–Β–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –£ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Φ –±―É–¥―É―â–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―² –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄.

–£ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β-–Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 2013 –≥–Ψ–¥–Α –ë–î–ö ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è.

* * *–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Φ―¹―è, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ ―²–Β–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨–Β.

–£–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ü–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹―É–¥―¨–±―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –¦–Η―²–Κ–Β.

–£ 1857 –≥–Ψ–¥―É –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α, –≥–¥–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β –Η ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―Ä―² –Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Ι, –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –·–≤–Μ―è–Μ―¹―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―é―é ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –ê–Ϋ–Ϋ―΄ I-–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α –≤ –¥–≤–Β ―²―΄―¹―è―΅–Η ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Φ –≤ –≥–Ψ–¥ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤ 1858 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –ê–Ι–≥―É–Ϋ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ ―¹ –ö–Η―²–Α–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ.

–Γ–≤–Ψ―ë –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Α –Κ ―à–Β―¹―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―é –Β–Φ―É –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ ―΅–Η–Ϋ βÄî –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α.

–½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―É―Ö―É–¥―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É –¥–Μ―è –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è.

–û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Μ–Β―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ψ–± –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Β–Φ―É –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α, –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è, ―è–≤–Μ―è–≤―à–Α―è―¹―è –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Η―Ü–Β–Ι –Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι. –£ 1875 –≥–Ψ–¥―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ϋ–Η–≥–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Α. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤ 1849 –Ω–Ψ –Η―¹―Ö–Ψ–¥ 1855 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η –Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è¬Μ. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η.

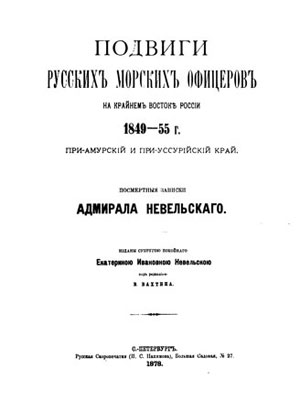

–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―², –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹–≤–Β―². –≠―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –≤ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Κ–Ϋ―è–Ζ―¨ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η 1849βÄî1855¬Μ, –±―΄–Μ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Β–≥–Ψ –≤–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –ï.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –±―΄–Μ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 1877 –≥–Ψ–¥―É.  –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 23 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è (5 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è) 1813 –≥. –≤ ―¹–Β–Μ–Β –î―Ä–Α–Κ–Η–Ϋ–Ψ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η, ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è 17 (29) –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1876 –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β. –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 23 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è (5 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è) 1813 –≥. –≤ ―¹–Β–Μ–Β –î―Ä–Α–Κ–Η–Ϋ–Ψ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η, ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è 17 (29) –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1876 –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β.

PS. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι βÄ™ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ―ë―¹―à–Η―Ö –Β–Ι –Ϋ–Β―É–≤―è–¥–Α–Β–Φ―É―é –Γ–Μ–Α–≤―É, –ü–Ψ―΅―ë―² –Η –Θ–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β!

–‰ ―΅–Β–Φ―É ―²―É―² ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ, –Α –Ϋ–Α –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η.

P–†S. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ψ–≤ –®―É–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –£., –ë–Α–Μ–Α–Κ–Η–Ϋ–Α –£., –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£., –¦―É–Κ–Α―à –î.–Δ., –Γ–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£. –Η –Η–Ζ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Α. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι–û–Κ―²―è–±―Ä―¨ 2013 –≥. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι–û–Κ―²―è–±―Ä―¨ 2013 –≥.

13.01.201408:1513.01.2014 08:15:29

0

12.01.201409:0412.01.2014 09:04:55

–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –£–Δ β³• 563 ¬Ϊ–ê―²–Η―¹ –ö―Ä–Ψ–Ϋ–≤–Α–Μ–¥―¹¬Μ –ê.–ê.–≠–Φ―¹–Η–Ϋ―¨―à–€–Β–Ε–¥―É 16 –Η 18 ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η 29.08 ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥–Α –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ¬Ϊ–ê–Μ–Β–≤¬Μ, ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Ω–Α–Κ―¹¬Μ, ¬Ϊ–ê―²–Η―¹ –ö―Ä–Ψ–Ϋ–≤–Α–Μ–¥―¹¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ―΄ –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-1 –Η –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ, –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η. –≠―²–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ψ―²―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―² ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –¥–Μ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β 10 –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―². –£ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Μ–Η―à―¨ ―²―Ä–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Γ–ö–† ¬Ϊ–Θ―Ä–Α–Ϋ¬Μ, –Γ–ö–ê –ü–ö-220 –Η –ö–ê–Δ–© ⳕ 1209 –Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η 144 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –£–Δ β³• 563 ¬Ϊ–ê―²–Η―¹ –ö―Ä–Ψ–Ϋ–≤–Α–Μ–¥―¹¬Μ –ê.–ê.–≠–Φ―¹–Η–Ϋ―¨―à–€–Β–Ε–¥―É 16 –Η 18 ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η 29.08 ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥–Α –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ¬Ϊ–ê–Μ–Β–≤¬Μ, ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Ω–Α–Κ―¹¬Μ, ¬Ϊ–ê―²–Η―¹ –ö―Ä–Ψ–Ϋ–≤–Α–Μ–¥―¹¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ―΄ –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-1 –Η –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ, –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η. –≠―²–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ψ―²―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―² ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –¥–Μ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β 10 –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―². –£ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Μ–Η―à―¨ ―²―Ä–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Γ–ö–† ¬Ϊ–Θ―Ä–Α–Ϋ¬Μ, –Γ–ö–ê –ü–ö-220 –Η –ö–ê–Δ–© ⳕ 1209 –Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η 144 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ.

–™–Η–±–Β–Μ―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä –Ϋ–Α –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―¹ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ―²―΅–Β―²―É –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†, –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Δ–Δ–©, –Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–≤―É―Ö: ⳕ 32 ¬Ϊ–û–Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –Η β³• 36 ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ. –≠―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±―É―Ö―²―É –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ –≤ 23.00, –Η –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–† –≤ –Ψ―²―΅–Β―²–Β –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ψ―²―Ä―è–¥–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ϋ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤ –≤–Ψ–¥–Β –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 6―²―â –Δ-215 –™.–Γ.–î―É―¹―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 6―²―â –Δ-218 –ê.–£.–Π―΄–±–Η–Ϋ–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β? –™–¥–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Η –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Μ―é–¥–Β–Ι? –Δ―É–¥–Α –Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –û–ü–†? –£–Β–¥―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –ë–Δ–© –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ, –Δ-215 –Η –Δ-218 ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ 356 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±–Α―à–Ϋ–Η –£–Η–≥―Ä―É–Ϋ–¥ –Ω–Μ–Ψ―²―΄ –Η ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η (–Κ –Ϋ–Η–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 6―²―â –Δ-215 –™.–Γ.–î―É―¹―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 6―²―â –Δ-218 –ê.–£.–Π―΄–±–Η–Ϋ–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β? –™–¥–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Η –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Μ―é–¥–Β–Ι? –Δ―É–¥–Α –Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –û–ü–†? –£–Β–¥―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –ë–Δ–© –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ, –Δ-215 –Η –Δ-218 ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ 356 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±–Α―à–Ϋ–Η –£–Η–≥―Ä―É–Ϋ–¥ –Ω–Μ–Ψ―²―΄ –Η ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η (–Κ –Ϋ–Η–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄).

–ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Δ–Δ–© ⳕ 36 ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ –≤ –ê–û –Π–£–€–ê –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ. –‰–Φ–Β–Β―²―¹―è –Ψ―²―΅–Β―² –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Δ–Δ–© ⳕ 32 ¬Ϊ–û–Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –Ζ–Α 29.08.1941 –≥. [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1100], –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ 19.40 –Ψ–Ϋ –≤―΄―à–Β–Μ –¥–Μ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Δ–† –Ϋ–Α W –Ψ―² –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, –Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α SO. –£ –Ψ―²―΅–Β―²–Β ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Δ–Δ–© ⳕ 32 –≤ 21.15 –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Δ–© (–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë–Δ–©?) –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Δ–† (–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Δ–†?) –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―²―â –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ –Γ.–£.–ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 6―²―â –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ –ê.–€.–Γ–Α–≤–Μ–Β–≤–Η―΅–ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α ―΅–Α―¹–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Δ–Δ–© –≤ –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ-–¦–Α―Ö―²–Η –ë–Δ–© –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η–Μ –Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö –Μ―é–¥―è―Ö –ë–Δ–© –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ βÄî ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–Δ–©, –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ 30.08 –ë–Δ–© –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ, –Δ-206 ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ω¬Μ –Η –Δ-217 –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² 432 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α –Δ–Δ–© ⳕ 53 ¬Ϊ–Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ, ⳕ 55 ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ¬Μ –Η β³• 92 ¬Ϊ–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä¬Μ, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Β―â–Β 91 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É―²―Ä–Ψ–Φ 30.08 ―¹ ―ç―²–Η―Ö –Δ–Δ–© –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Η –≥–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Δ–† (¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Β―â–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β. –ê –¥–≤–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Δ–Δ–© –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η (?!). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―²―â –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ –Γ.–£.–ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 6―²―â –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ –ê.–€.–Γ–Α–≤–Μ–Β–≤–Η―΅–ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α ―΅–Α―¹–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Δ–Δ–© –≤ –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ-–¦–Α―Ö―²–Η –ë–Δ–© –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η–Μ –Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö –Μ―é–¥―è―Ö –ë–Δ–© –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ βÄî ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–Δ–©, –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ 30.08 –ë–Δ–© –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ, –Δ-206 ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ω¬Μ –Η –Δ-217 –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² 432 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α –Δ–Δ–© ⳕ 53 ¬Ϊ–Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ, ⳕ 55 ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ¬Μ –Η β³• 92 ¬Ϊ–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä¬Μ, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Β―â–Β 91 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É―²―Ä–Ψ–Φ 30.08 ―¹ ―ç―²–Η―Ö –Δ–Δ–© –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Η –≥–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Δ–† (¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Β―â–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β. –ê –¥–≤–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Δ–Δ–© –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η (?!). –ë–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ –Η ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†. –≠―²–Ψ –Γ–ö–† ¬Ϊ–†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–û–ù-4. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –û–ü–† –Η ―É―à–Β–Μ –Ψ―² –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ë–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ –Η ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†. –≠―²–Ψ –Γ–ö–† ¬Ϊ–†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–û–ù-4. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –û–ü–† –Η ―É―à–Β–Μ –Ψ―² –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―².

–£ ―ç―²–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Α―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

–£ 17.50 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–£–€–ë –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤―¹–Β –ë–Δ–©, –Δ–Δ–© –Η –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ψ. –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä βÄî –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –≥–Η–±–Ϋ―É―â–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι: ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, ―é–Ε–Ϋ–Β–Β, –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β, –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É ―ç―²–Η–Φ–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ 18.50 –¥–Ψ 20.30, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è–Φ –≤ –•–ë–î ―à―²–Α–±–Α –û–£–† –ö–£–€–ë, –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―à–Β―¹―²―¨ –Δ–© –Η 10 –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ (―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Γ–ö–ê, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α). –£ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Β –±―΄–Μ–Α –Η ―²―Ä–Β―²―¨―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –ë–Δ–©, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α (–Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É, –Δ-206 ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ω¬Μ –Η –Δ-217).  –ë–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Δ-206 ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ω¬Μ–‰–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Μ–Η―à―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Η–Ζ ―²―Ä–Β―Ö –Δ–Δ–© (ⳕ 53 ¬Ϊ–Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ, ⳕ 55 ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ¬Μ, ⳕ 92 ¬Ϊ–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä¬Μ) –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –Η –Ψ. –ë.–Δ―é―²–Β―Ä―¹, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Β–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –û–£–† –ö–£–€–ë –Β―â–Β –≤ 18.35, ―². –Β. –¥–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –ë–Δ–© –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι ―É –±–Α―à–Ϋ–Η –£–Η–≥―Ä―É–Ϋ–¥ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–Δ–©, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ-–≤–Α–Φ–Η –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –Η –ë.–Δ―é―²–Β―Ä―¹. –ë–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Δ-206 ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ω¬Μ–‰–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Μ–Η―à―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Η–Ζ ―²―Ä–Β―Ö –Δ–Δ–© (ⳕ 53 ¬Ϊ–Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ, ⳕ 55 ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ¬Μ, ⳕ 92 ¬Ϊ–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä¬Μ) –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –Η –Ψ. –ë.–Δ―é―²–Β―Ä―¹, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Β–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –û–£–† –ö–£–€–ë –Β―â–Β –≤ 18.35, ―². –Β. –¥–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –ë–Δ–© –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι ―É –±–Α―à–Ϋ–Η –£–Η–≥―Ä―É–Ϋ–¥ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–Δ–©, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ-–≤–Α–Φ–Η –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –Η –ë.–Δ―é―²–Β―Ä―¹.

–û–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―É―²–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ. –£ –•–ë–î ―à―²–Α–±–Α –ö–£–€–ë –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ 18.20 –¥–Ψ 18.40 –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö–û–ù-1, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö–û–ù-3 –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–† –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―¹–Β 14 –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄, ―²―Ä–Η (–Η–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β) ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η (–Η–Μ–Η ―²–Ψ–Ϋ―É―²), –≥–Η–±–Ϋ―É―â–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨. –Θ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö–£–€–ë –Η –û–£–† –ö–£–€–ë ―ç―²–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Β―â–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –ö―²–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ¬Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ψ. –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä βÄî –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η, –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―²―Ä–Η –Γ–ö–ê, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–≤―à–Η―Ö –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –±. –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ, –Η ―à–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―à–Β –Δ–© –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Α ―¹–Β–Φ―¨ –Γ–ö–ê –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Η –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η. –ù–Ψ –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Ϋ―É–Μ. –£–Β–¥―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–¥–Α―é―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―¹–Β ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥–Α. –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ 1 –¥–Ϋ–±―²―â –±―Ä―²―Ä –€–û –ë–€ –ü.–™.–‰–≤–Α–Ϋ―É―à–Κ–Η–Ϋ–ù–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 1-–≥–Ψ –¥–Ϋ–±―²―â, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Β–≥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Η–Ζ ―²―Ä–Β―Ö –ë–Δ–©, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤ 15.35 ―¹ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –ê–†. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –≤ 19.30 29.08 –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Β–Φ―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É ―¹ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―²―Ä–Β–Φ –≥–Η–±–Ϋ―É―â–Η–Φ –Δ–† (–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―ç―²–Η―Ö –Δ–† –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β) –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Μ–Η –Ψ–Ϋ ―ç―²―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É βÄî –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –½–Α―²–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, ―ç―²–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤ 20.40 29.08 –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –ë–Δ–©, –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –ê–† ―¹ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Β―â–Β –≤ 14.50 (―¹–Φ. –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ). –ï–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–Δ–© –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ) ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ê–† –Ω–Ψ–≥–Η–± –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η –ë.–Δ―é―²–Β―Ä―¹ –Η –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –≥–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Δ–†, –≤–Β–Μ ―²―Ä–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –ë–Δ–© –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ 1 –¥–Ϋ–±―²―â –±―Ä―²―Ä –€–û –ë–€ –ü.–™.–‰–≤–Α–Ϋ―É―à–Κ–Η–Ϋ–ù–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 1-–≥–Ψ –¥–Ϋ–±―²―â, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Β–≥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Η–Ζ ―²―Ä–Β―Ö –ë–Δ–©, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤ 15.35 ―¹ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –ê–†. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –≤ 19.30 29.08 –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Β–Φ―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É ―¹ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―²―Ä–Β–Φ –≥–Η–±–Ϋ―É―â–Η–Φ –Δ–† (–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―ç―²–Η―Ö –Δ–† –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β) –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Μ–Η –Ψ–Ϋ ―ç―²―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É βÄî –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –½–Α―²–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, ―ç―²–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤ 20.40 29.08 –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –ë–Δ–©, –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –ê–† ―¹ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Β―â–Β –≤ 14.50 (―¹–Φ. –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ). –ï–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–Δ–© –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ) ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ê–† –Ω–Ψ–≥–Η–± –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η –ë.–Δ―é―²–Β―Ä―¹ –Η –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –≥–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Δ–†, –≤–Β–Μ ―²―Ä–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –ë–Δ–© –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α.

–ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–≥–Ψ –¥–Ϋ–±―²―â –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–Δ–© –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ, –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –ë–Δ–© –Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨. –ü–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―è –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Η –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ –ê–† (–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨), –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –ë–Δ–© –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 22.00 –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ –Η –≤ 0.25 30.08 ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è ―É –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―²―â –Δ-204 ¬Ϊ–Λ―É–≥–Α―¹¬Μ –£.–¦.–™–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Γ–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤ 3.50, –ë–Δ–© –Δ-207 ¬Ϊ–®–Ω–Η–Μ―¨¬Μ, –Δ-205 ¬Ϊ–™–Α―³–Β–Μ―¨¬Μ –Η –Δ-204 ¬Ϊ–Λ―É–≥–Α―¹¬Μ –≤ 12.00 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–≤ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι –±–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–Δ–© –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Δ–† –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Δ–Δ–© ⳕ 32 ¬Ϊ–û–Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ψ―²―΅–Β―²–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―²―â –Δ-204 ¬Ϊ–Λ―É–≥–Α―¹¬Μ –£.–¦.–™–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Γ–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤ 3.50, –ë–Δ–© –Δ-207 ¬Ϊ–®–Ω–Η–Μ―¨¬Μ, –Δ-205 ¬Ϊ–™–Α―³–Β–Μ―¨¬Μ –Η –Δ-204 ¬Ϊ–Λ―É–≥–Α―¹¬Μ –≤ 12.00 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–≤ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι –±–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–Δ–© –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Δ–† –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Δ–Δ–© ⳕ 32 ¬Ϊ–û–Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ψ―²―΅–Β―²–Β. –ë–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Δ-207 ¬Ϊ–®–Ω–Η–Μ―¨¬Μ–ê ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥–Α –Η –±–Α―à–Ϋ–Η –£–Η–≥―Ä―É–Ϋ–¥ ―²―Ä–Β―²―¨―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –ë–Δ–© –Η ―²―Ä–Η –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η―Ö –Δ–Δ–© ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η ―¹ –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ –Η –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ 523 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ë–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Δ-207 ¬Ϊ–®–Ω–Η–Μ―¨¬Μ–ê ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥–Α –Η –±–Α―à–Ϋ–Η –£–Η–≥―Ä―É–Ϋ–¥ ―²―Ä–Β―²―¨―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –ë–Δ–© –Η ―²―Ä–Η –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η―Ö –Δ–Δ–© ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η ―¹ –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ –Η –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ 523 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α.

–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―Ö–Η –Η–Ζ 3,6 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―¹–Β, –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―΄ ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β 1000.

–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄ –Ψ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –Φ–Η–Ϋ –Η–Μ–Η –±–Ψ–Φ–±, –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨.

–Γ–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Η–¥―É –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 0,5-3 –Φ–Η–Ϋ―É―². –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Β―â–Β –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²―¨, –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Α ―ç―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ―΄–Φ (–Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β βÄî –Ϋ–Η–Ε–Β). –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –£–Δ β³•581 ¬Ϊ–¦–Β–Ι–Κ –¦―é―Ü–Β―Ä–Ϋ–Β¬Μ –ö–Α―¹―¨–Κ –™–Β–Ψ―Ä–≥ (–ö–Α―¹–Κ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅)–ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β―¹–Μ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –ü–€ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Ω –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–¦–Β–Ι–Κ –¦―é―Ü–Β―Ä–Ϋ–Β¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ –Η –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―ç―²―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É –Ω―É―²–Β–Φ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η –Ψ-–≤–Ψ–≤ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ, –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Δ―é―²–Β―Ä―¹. –Δ–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β 6,2 ―²―΄―¹. –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α (―²–Α–±–Μ. 82, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ ―É―΅–Β―²–Α –Μ―é–¥–Β–Ι, –≤―΄―¹–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ω―Ä–Η–±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –£–Δ β³• 550 ¬Ϊ–®–Α―É–Μ―è–Ι¬Μ, –ü–€–© ¬Ϊ–Ξ–Η–Ι―É―Ä–Α–Ϋ–¥¬Μ –Η –ë–Θ–ö ¬Ϊ–£–Β–Ϋ―²–Α¬Μ). –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –£–Δ β³•581 ¬Ϊ–¦–Β–Ι–Κ –¦―é―Ü–Β―Ä–Ϋ–Β¬Μ –ö–Α―¹―¨–Κ –™–Β–Ψ―Ä–≥ (–ö–Α―¹–Κ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅)–ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β―¹–Μ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –ü–€ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Ω –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–¦–Β–Ι–Κ –¦―é―Ü–Β―Ä–Ϋ–Β¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ –Η –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―ç―²―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É –Ω―É―²–Β–Φ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η –Ψ-–≤–Ψ–≤ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ, –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Δ―é―²–Β―Ä―¹. –Δ–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β 6,2 ―²―΄―¹. –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α (―²–Α–±–Μ. 82, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ ―É―΅–Β―²–Α –Μ―é–¥–Β–Ι, –≤―΄―¹–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ω―Ä–Η–±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –£–Δ β³• 550 ¬Ϊ–®–Α―É–Μ―è–Ι¬Μ, –ü–€–© ¬Ϊ–Ξ–Η–Ι―É―Ä–Α–Ϋ–¥¬Μ –Η –ë–Θ–ö ¬Ϊ–£–Β–Ϋ―²–Α¬Μ).

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

12.01.201409:0412.01.2014 09:04:55

0

11.01.201408:0911.01.2014 08:09:50

–≠–Ω–Η–Μ–Ψ–≥

¬Ϊ–Γ –¥–Ϋ―ë–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ―¨―è, –≤–Ψ–Μ–Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι, –¥―è–¥―è –™–Β–Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ

–Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ 155-–Μ–Β―²–Η–Β ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―¹―²–Κ–Α¬Μ. –ê–≤―²–Ψ―Ä ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –†–Δ–Γ –†–½–ö (―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è) "–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨" –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅. –î–Α―é ―¹―¹―΄–Μ–Κ―É –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α 38-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –û–Γ–ù–ê–½ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Δ–û–Λ –£. –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Β–Ϋ–Κ–Ψ. -  –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–™.–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è "–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨". –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. 1969 –≥–Ψ–¥. –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–™.–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è "–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨". –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. 1969 –≥–Ψ–¥.

–ü–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β, ―ç―²–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –≤ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Μ–Η―¹―²–Κ–Β¬Μ, –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ ―΅―É–¥–Ψ–Φ, –Φ–Ϋ–Β –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Μ–Β―², ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―é ―¹–Β–±–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β –Η –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.   , ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ 1897 –≥–Ψ–¥―É –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –±―É―Ö―²―΄ ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–≥¬Μ–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―é. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ 38-―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –û–Γ–ù–ê–½ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É. , ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ 1897 –≥–Ψ–¥―É –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –±―É―Ö―²―΄ ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–≥¬Μ–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―é. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ 38-―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –û–Γ–ù–ê–½ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É. –Δ–Α–Κ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ 37-–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α, –≥–¥–Β ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η 38-–Ι –±―Ä―Ä–Ζ–Κ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –û–Γ–ù–ê–½ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Α–≤―²–Ψ―Ä –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ψ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –™―É–Α–Φ (–™–Α–≤–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α), –≥–¥–Β –≤―ë–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ-―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Κ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Φ―É –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É β³• 37 –≤ –±―É―Ö―²–Β ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–≥¬Μ. –Δ–Α–Κ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ 37-–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α, –≥–¥–Β ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η 38-–Ι –±―Ä―Ä–Ζ–Κ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –û–Γ–ù–ê–½ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Α–≤―²–Ψ―Ä –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ψ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –™―É–Α–Φ (–™–Α–≤–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α), –≥–¥–Β –≤―ë–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ-―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Κ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Φ―É –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É β³• 37 –≤ –±―É―Ö―²–Β ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–≥¬Μ.  –€–Α–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ (–Φ―Ä–Ζ–Κ) ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α ⳕ 37. –‰–Ζ ―³–Ψ―²–Ψ–Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –ë–Α–Μ–Α–Κ–Η–Ϋ–Α –£.–€–Α–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ (–Φ―Ä–Ζ–Κ) ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ (–Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–î–Ϋ–Β–Ω―Ä¬Μ) –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Κ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ βÄ™ ―²―É–Ϋ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤. –½–Α–Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ä―΄–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α. –ü–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –£–€–Λ. –ü–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö. –£–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 38-–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –û–Γ–ù–ê–½ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―², –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Η–Φ–Β–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ï–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―² –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ε–Η–Μ –≤ –ö–Η–Β–≤–Β. –Θ–Φ–Β―Ä –≤ 2001 –≥–Ψ–¥―É. –€–Α–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ (–Φ―Ä–Ζ–Κ) ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α ⳕ 37. –‰–Ζ ―³–Ψ―²–Ψ–Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –ë–Α–Μ–Α–Κ–Η–Ϋ–Α –£.–€–Α–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ (–Φ―Ä–Ζ–Κ) ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ (–Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–î–Ϋ–Β–Ω―Ä¬Μ) –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Κ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ βÄ™ ―²―É–Ϋ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤. –½–Α–Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ä―΄–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α. –ü–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –£–€–Λ. –ü–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö. –£–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 38-–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –û–Γ–ù–ê–½ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―², –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Η–Φ–Β–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ï–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―² –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ε–Η–Μ –≤ –ö–Η–Β–≤–Β. –Θ–Φ–Β―Ä –≤ 2001 –≥–Ψ–¥―É.  –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α.–†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ ―²―Ä–Η-―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α, –Α –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö βÄ™ –¥–Ψ ―¹–Β–Φ–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ βÄ™ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―²–Β―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α–Φ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 1959-1978 –≥–Ψ–¥―΄ ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β 26 –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –ï―¹–Μ–Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―΅―ë―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö 19 –Μ–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, 6,5 –Μ–Β―². –ù–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ! –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α.–†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ ―²―Ä–Η-―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α, –Α –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö βÄ™ –¥–Ψ ―¹–Β–Φ–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ βÄ™ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―²–Β―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α–Φ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 1959-1978 –≥–Ψ–¥―΄ ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β 26 –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –ï―¹–Μ–Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―΅―ë―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö 19 –Μ–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, 6,5 –Μ–Β―². –ù–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ! –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.  –€–Α–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β–£ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Κ–Β―Ä¬Μ (¬ΪWalker", –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä "517" ), ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤ –Η―é–Μ–Β 1966 –≥–Ψ–¥–Α –Η–Φ–Β–Μ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―à ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄.–ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ¬Ϊ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö, –Α –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É, –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―è –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ. –ù–Ψ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ö–Η―²–Α―è, –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£―¨–Β―²–Ϋ–Α–Φ–Α ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –£―¹―ë ―²–Ψ―² –Ε–Β ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Κ–Β―Ä¬Μ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―É–Ε–Β –≤ 1967 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ϋ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –€–Α–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β–£ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Κ–Β―Ä¬Μ (¬ΪWalker", –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä "517" ), ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤ –Η―é–Μ–Β 1966 –≥–Ψ–¥–Α –Η–Φ–Β–Μ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―à ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄.–ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ¬Ϊ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö, –Α –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É, –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―è –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ. –ù–Ψ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ö–Η―²–Α―è, –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£―¨–Β―²–Ϋ–Α–Φ–Α ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –£―¹―ë ―²–Ψ―² –Ε–Β ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Κ–Β―Ä¬Μ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―É–Ε–Β –≤ 1967 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ϋ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨.

–ü–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –Γ–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ¬Ϊ56¬Μ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–£–Β―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α 201-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ 9-–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Δ–û–Λ, ¬Ϊ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Κ–Β―Ä¬Μ, –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ―¹―è, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ–¥–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 28 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Α–≤―΄–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―à―²―΄―Ä–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Β―¹―è―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β, ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―à―É ―à–Μ―é–Ω–Κ―É ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Α–Μ–Β–Ι (―à–Μ―é–Ω–Κ–Α –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –±―΄–Μ–Α –≤―΄–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ-–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É). –®–Μ―é–Ω–Κ–Α –Ω–Ψ–≤–Η―¹–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Α–Μ―è―Ö, –Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η "–£–Ψ–Μ–Κ–Β―Ä–Α", –Η –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è¬Μ.

–£ 1983 –≥–Ψ–¥―É –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η βÄ™ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Η―²–Ψ–≥–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 24 –Μ–Β―², –±―΄–Μ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Η–Ζ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―É―²–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é. –ù–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η.

–Γ–Φ–Β–Μ–Ψ –Φ–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Η ―¹―²–Η―Ö–Η, –Η ―ç–Ω–Η–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –Η ―΅–Α―¹―²―É―à–Κ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Μ–Ψ–±―É –¥–Ϋ―è, –Η ―à―É―²–Μ–Η–≤―΄–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α βÄ™ –Η –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ―² ¬Ϊ–Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α¬Μ. –ê –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É¬Μ. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Μ–Η―Ü–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Μ –¥–Μ―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Κ–Α βÄ™ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, –±―΄–Μ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è.

–Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ 38-–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―², ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –ù–Β―² –Κ–Α–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η 37-–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α. –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Φ–Ψ―¹―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±―É―Ö―²―É ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–≥¬Μ. –€–Ϋ–Β –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Μ–Η ―¹–Α–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É. –Ξ–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤–Β―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Β―ë ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤―è―²–Η –Μ–Β―² –¥–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é –≤ 1978 –≥–Ψ–¥―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ –¦―É–Κ–Α―à –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Β―¹―²―¨ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η. –ù―΄–Ϋ–Β –î.–Δ.–¦―É–Κ–Α―à –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² ―²–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Η―à–Β―² .  –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ –¦―É–Κ–Α―à –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ –¦―É–Κ–Α―à –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι–û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι–û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

11.01.201408:0911.01.2014 08:09:50

0

10.01.201408:4510.01.2014 08:45:35

–Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 79. –£–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α    –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 80. –£–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 80. –£–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥

–Α) ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Η ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –≥–Η–±–Ϋ―É―â–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥

–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è: –ö―Ä–Ψ–Φ–Β 3591 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Α–±–Μ. 80, –Β―â–Β 6195 ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ ―¹ ―¹―É–¥–Ψ–≤, –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α (―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–¦–Β–Ι–Κ –¦―é―Ü–Β―Ä–Ϋ–Β¬Μ, ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Ω –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²¬Μ, –Γ–Θ–¦ –ü–¦ ¬Ϊ–Ξ–Η–Ι―É―¹–Α–Α―ĬΜ) –Η –Ω―Ä–Η–±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –±―É―Ö―²―É –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ (–Δ–† ¬Ϊ–®–Α―É–Μ―è–Ι¬Μ, –ë–Θ–ö ¬Ϊ–£–Β–Ϋ―²–Α¬Μ, –ü–€–® ¬Ϊ–Ξ–Η–Ι―É―Ä–Α–Ϋ–¥¬Μ). –ù–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ψ ―¹ –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ 266 –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 9786 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –Ϋ―É–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Η–Ζ–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η 904 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―¹–Ϋ―è―²―΄―Ö –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1941 –≥. ―¹ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–Η–±–Η―Ä―¨¬Μ. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –±―΄–Μ–Η ―É―΅―²–Β–Ϋ―΄ –≤―΄―¹–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α.

–ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―² ―΅–Η―¹–Μ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Ϋ―è―²―΄―Ö ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–¦–Β–Ι–Κ –¦―é―Ü–Β―Ä–Ϋ–Β¬Μ –Η –ü–€ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Ω –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²¬Μ –Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―â–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –≤ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Ε–Β ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―¹–Β ―Ü–Η―³―Ä―΄ –≤ ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –≤–Ζ―è―²―΄ –Η–Ζ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η (–Ψ–Κ―Ä―É–≥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η), ―²–Ψ –Ψ–±―â–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ 21 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α–≤―à–Η―Ö ―¹–Ϋ―è―²–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Η ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Η―Ö, ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹–Ϋ―è―²―΄―Ö, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α.

–ü–Μ–Α–≤―É―΅–Α―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Ω –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²¬Μ (¬Ϊ–ê–Ϋ–≥–Α―Ä–Α¬Μ) –±) –≤―΄―¹–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥  –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 81. –û–±―â–Η–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι 127 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ, –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†, –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Η –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 81. –û–±―â–Η–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι 127 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ, –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†, –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Η –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η

–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è: 1. –£ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ 662 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö, –≤–Ψ―à–Μ–Η:

βÄî ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–Γ ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΄–≤–Α–Ϋ―¨¬Μ (252), –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 501 (42);

βÄî ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–ö–† ¬Ϊ–ö–Α―¹–Α―²–Κ–Α¬Μ (99), –Γ–ö–ê –ö-292 (26), –≠–€–Δ–© ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ (68), –ö–ê–Δ–© ⳕ 1208 (50), ⳕ 1509 (24), ⳕ 1510 (30) –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Δ–† –±–Β–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι;

βÄî ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–ö–ê –ü–ö-210 (34) –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Ω–Α–Κ―¹¬Μ;

βÄî ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Δ–† ¬Ϊ–ê―É―¹–Φ–Α¬Μ (25);

βÄî ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à–Μ―é–Ω–Κ–Ψ–Ι –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ (12) ―¹ –®–ö ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ.

–ü–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –£–Δ β³• 524 ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Ω–Α–Κ―¹¬Μ2. –£ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ 121 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –Δ–© ⳕ 31 ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ (101) –Η β³• 32 ¬Ϊ–û–Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ (20) –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –≤–Ψ―à–Μ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, 60 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ―² –Γ–ö–ê –ö-280 –Η 61 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ - –Ψ―² –ö–ê–Δ–© ⳕ 1209.

3. –î–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö ―Ä―è–¥–Α –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ö –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄; –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―¹ –Η―Ö ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Η –Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α –Δ–† –Η –£–Γ–Θ.

4. –Γ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ψ―²―΅–Β―²–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤―΄. –£ –Ϋ–Η―Ö –Μ–Η–±–Ψ –¥–Α–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―Ü–Η―³―Ä―΄, –Μ–Η–±–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è (–≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è), –Μ–Η–±–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―³–Α–Κ―² ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―΄ (–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄), –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ (–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ―΄), –Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö (–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö).

–£―΄–¥–Α―é―â–Η–Φ―¹―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –¥–≤―É–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Α―è –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Κ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Δ–† ¬Ϊ–¦―É–≥–Α¬Μ (1226 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ). –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α ¬Ϊ–¦―É–≥–Η¬Μ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Η–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 28.08 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–û–ù-3 –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Κ –Ϋ–Β–Ι ―à–Β–¥―à–Η–Ι –±–Β–Ζ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Δ–† ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―É–Ϋ–¥–Α¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 1200 ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ –Η ―΅–Α―¹―²―¨―é ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α (–≤―¹–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 1400 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ). –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ 29.08 –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η–Μ–Α ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―É–Ϋ–¥―ɬΜ, –Κ –Ϋ–Β–Ι ―²–Ψ―²―΅–Α―¹ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –™–‰–Γ–Θ ¬Ϊ–¦–Ψ–Ψ–¥¬Μ –Η –ë–Θ–ö –ö–ü-17, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–Ψ ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―É–Ϋ–¥―΄¬Μ –±–Ψ–Μ–Β–Β 600 ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Η―Ö –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ï―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 800 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Γ–ö–ê –Η –Δ–Δ–© –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–† –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥. –£ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ 20 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ.

–£ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –≥–Η–±–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 9 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―¹–≤―΄―à–Β 5,5 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≤―΄–Μ–Ψ–≤–Η–Μ–Η¬Μ –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤. –ü–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α–Μ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, 662 –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö (―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ; –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β) –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ–Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ―΄.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–† –Η –ö–£–€–ë –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Μ―é–¥–Β–Ι. –ù–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―¹–Β 29-30.08.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

10.01.201408:4510.01.2014 08:45:35

–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:

–ü―Ä–Β–¥.

|

1

|

...

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

–Γ–Μ–Β–¥.

|

|

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é

|

.jpg) –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β