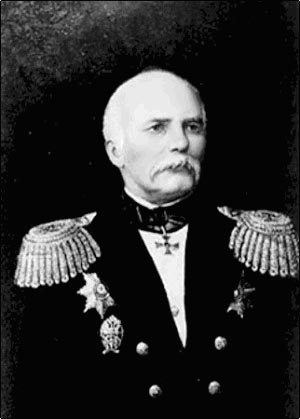

С 3 декабря юбилейного года портал разместил на своих страницах повествование капитана 1 ранга в отставке Верюжского Николая Александровича под названием «АДМИРАЛ РУССКОГО ФЛОТА ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ НЕВЕЛЬСКОЙ. К 200-летию со дня рождения». Написано достоверно, добросовестно, детально, образно и интересно. Читал с удовольствием! А мысль преследовала: «А ведь я тоже был в тех местах, которые открывал и исследовал Невельской…»

В прошлые годы, в т.ч. и неюбилейные, об адмирале Геннадии Ивановиче Невельском тоже не забывали. О нём написаны книги, ему ставили памятники, его имя присваивали различным объектам, ему посвящены многие странички интернета.

Главный его личный вклад в Историю – открытие пролива, названного впоследствии его именем – «Пролив Невельского», разделяющего евразийский материк и Сахалин. Он исследовал и описал северо-западное побережье острова Сахалин, открыл устье реки Амур, обследовал Амур в нижнем течении, подтвердил промерами глубин судоходность и основал сторожевой пост, ставший впоследствии городом Николаевск-на-Амуре.

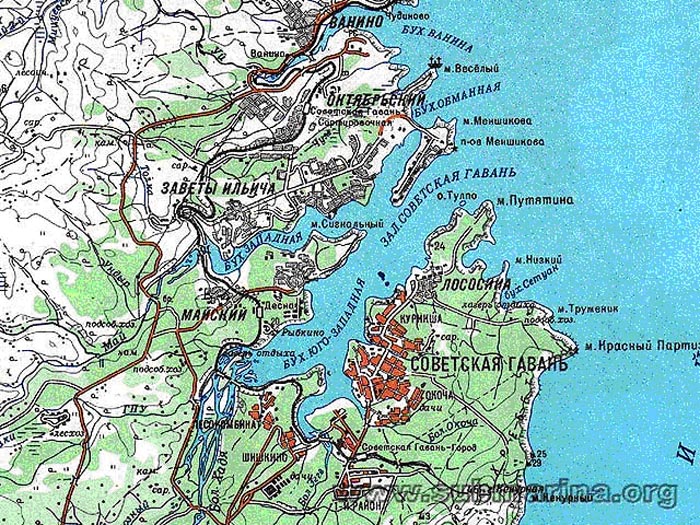

Мне довелось неподалёку от этих мест проживать и служить с сентября 1968 по декабрь 1972 года на западном побережье Татарского пролива, в городе Советская Гавань, а если быть более точным, в посёлке Заветы Ильича. Местные жители считают все населённые пункты вокруг Императорской Гавани (раннее название в честь императора Николая 1), вплоть до бухты Ванино, – «Совгаванью».

Там, в бухте Западная, сразу за мысом Сигнальный, в маленьком прибрежном изгибе – в бухте Постовая, базировалась 90-я Отдельная бригада подводных лодок. И в хорошую ясную погоду, прямо из окна квартиры, можно было видеть, даже не вооружёнными оптикой глазами, часть сопок острова Сахалин в окрестностях Углегорска, увенчанных пушистыми белыми облаками.

Приходилось мне неоднократно бороздить воды центральной и южной части Татарского пролива – там находились наши полигоны боевой подготовки; ходить проливом Лаперуза; бывать в порту Корсаков – обеспечивать боевую подготовку родственных сил в заливе Анива. В более ранние («досовгаванские») годы ходил у восточных берегов острова, и к северу от него тоже бороздил воды Охотского моря.

А вот всю проливную зону Татарского пролива до Сахалинского залива преодолевать не приходилось. До поры, до времени…

Шёл сентябрь 1972 года, близился к концу летний сезон боевой подготовки, «подчищали хвосты» неоконченных дел, готовились к подведению его итогов. И вдруг «радостная» весть: на ТОФ прибыл Главнокомандующий ВМФ Адмирал Флота СССР Горшков Сергей Георгиевич.

Сами понимаете, начальству мы всегда рады, но вот что от него ждать – всегда загадка со многими неизвестными.

Первая вводная Главкома нас не обескуражила: он решил проверить боеготовность сил Флота – это его прямая забота и обязанность. В том числе, соединениям подводных лодок, базирующихся на побережье Японского моря, объявил повышенную готовность к применению практического оружия по надводным целям.

Закипела береговая работа. В срочном порядке на подводных лодках постоянной готовности освободили от боевых торпед по одному торпедному аппарату (сведений о действиях на соединениях ракетных ПЛ у меня нет). Подготовили в береговой мастерской практические торпеды, загрузили в свободные аппараты лодок. Провели повсеместно тренировки торпедных расчётов и Главных командных пунктов по выходу в торпедные атаки.

Вопросами боевой подготовки приходилось заниматься в плановом порядке повседневно, в т.ч. и торпедными стрельбами, но всё это по заранее составленным планам, по распорядку дня, со знанием по каким целям, в какое время будешь стрелять. А здесь – полная загадка. Единственное, что удалось выведать, – Главком пойдёт на крейсере! Их в ту пору на ходу было всего два – «Адмирал Сенявин» и «Дмитрий Пожарский». Нам неважно было знать, кто из них кто, они однотипны и их ТТХ идентичны. Все вопросы сводились к тому – будет ли охранение; какое маневрирование применит «противник»; будут ли использованы специальные технические средства противодействия атакующим?

В назначенное время подводные лодки, подвергнутые проверке, заняли назначенные полигоны и приступили к поиску и учебной атаке обнаруженного «противника». А двумя днями позже, на подведении итогов в Доме офицеров ТОФ во Владивостоке, Главком подвёл итоги проверки Флота.

По этим итогам моя подводная лодка С-240 получила оценку «удовлетворительно», но на лице командира 90-й Отдельной бригады ПЛ контр-адмирала Кандалинцева Виталия Александровича, который контролировал действия своих лодок с мостика крейсера, радость не отразилась – моя практическая торпеда прошла по корме крейсера, а начальникам нравится, когда торпеды проходят под мостиком цели, или, в крайнем случае, под первой дымовой трубой, и чтобы газовые пузырьки от торпеды оставляли след на водной поверхности. Кстати, учебные стрельбы выполняются одной практической торпедой, и в силу объективных и субъективных факторов – ошибок в определении элементов движения цели и дистанции до неё – прямое попадание в цель проблематично. Поэтому стрельба боевыми прямоходными торпедами для покрытия вероятных ошибок выполняется только залпом не менее 4-х торпед. Великая Отечественная война этому научила. Моя стрельба получила положительную оценку, т.к. в залповой стрельбе цель поражалась, как минимум, двумя торпедами. Некоторые «состязатели» и вовсе провалились.

После дня, в который подводились итоги, Главком ещё 2 – 3 суток пребывал во Владивостоке. Не знаю, в какой момент и где это произошло, но у меня вырисовывается такая картина – позволю пофантазировать.

Толчок мысли у Главкома, скорее всего, произошёл на КП Флота у карты зоны его оперативной ответственности. Наверное, глядя на эту карту, взор Главкома остановился на Татарском проливе, и он спросил у Командующего Тихоокеанским флотом:

– А ваши подводные лодки здесь ходят?

– Да-да-да!!! – поспешно заверил Командующий.

– Вот завтра и пошлите парочку…

Естественно, самым близким к соединением подводных лодок являлась 90-я ОБПЛ – ей и карты в руки! Тут же командованием ТОФ был отдан соответствующий приказ командиру нашей бригады, который назначил к походу подводные лодки С-179 под командованием капитана 2 ранга Валентина Васильева и моей С-240.

Сборы были недолги. Обе подводные лодки находились в полной боевой готовности, оставалось подобрать походные карты, крупномасштабные планы проливов и Амурского лимана, откорректировать их по последним данным «Извещений мореплавателя» и получить инструктаж командования. К вечеру текущих суток, в который был получен приказ, две подводные лодки доложили о готовности следовать по плану и, получив разрешение ОД ТОФ, начали движение по плану.

Головной шла ПЛ С-179, на её борту находились: руководитель похода – заместитель командира бригады капитан 1 ранга Лезгинцев М.М. и флагманский штурман бригады капитан 3 ранга Тужилкин Владимир Иванович – выпускник РНВМУ 1950 г. Мою лодку, к счастью, начальственным составом обделили.

Капитан 1 ранга Капитан 2 ранга Васильев В.

Погода на всё время похода выдалась благоприятная. При спокойном море и хорошей видимости плавание по Татарскому проливу трудностей не представляет. Левый (материковый) берег – вот он рядом, правый (островной), километров в 150-ти, в светлое время суток тоже просматривается, глубины достаточные, курс один – прямо на пролив Невельского. Средним ходом, уже часов через 20 после выхода из Совгаванского залива, ещё засветло, мы подошли к .

Там, в назначенной точке, нас поджидали в дрейфе два специальных судна – среднего тоннажа гидрографический корабль и ГПБ (гидрографический промерный бот), специально назначенные для обеспечения безопасной проводки подводных лодок через Амурский лиман. Безусловно, наши штурмана вполне и сами бы справились, но руководство флота подстраховалось, боясь допустить «ляп» перед Главкомом. Сблизившись с кораблями обеспечения, застопорили ход, погасили инерцию, установили голосовую связь с «гидрографами». Затем Лезгинцев и Тужилкин переправились шлюпкой на борт гидрографического корабля. По команде руководителя похода отряд построился в однокильватерный строй: гидрографический корабль – ПЛ С-179 – ГПБ – ПЛ С-240, и уже в приближении вечерних сумерек вошли в пролив Невельского, ширина которого всего-то 7,3 километра, глубина на фарватере более 7,2 метра, – более, чем достаточная для наших лодок, и протяжённость всего-то 30 с небольшим миль (56 км). Потребовалось немногим более 3-х часов, чтобы одолеть этот путь.

И вот у нас с левого борта маяк материкового мыса Лазарев, справа мыс Погиби на острове Сахалин – самое узкое место пролива Невельского. Мы вошли в Амурский лиман.

Проложенные на наших путевых картах фарватеры можно было наблюдать и визуально с мостиков подводных лодок по обилию на водной поверхности пролива соответствующих бакенов и вешек. Глубина на фарватере составляла уже порядка 7-ми метров, и этого было вполне достаточно, чтобы продолжать движение со скоростью 6-8 узлов. Но вскоре постоянно работающий эхолот начал показывать уменьшение глубин: 2 метра, полтора, один метр… Снизили путевую скорость до 4-х узлов, перешли на режим электродвижения. Эхолот показывал под килём уже считанные сантиметры свободного пространства, по корме из-под винтов на водной поверхности образовался мутный след от ила и песка.

Наступала ночь, и близилось уже начало суточного отлива. Найдя на карте ближайшую лагуну, корабли отряда встали на якоря, чтобы поутру, с началом прилива, продолжить движение по плану. Смолкли дизеля, вахта заступила «по-якорному».

«А поутру они проснулись…» – как поётся в народной песне.

Я поднялся на мостик в утренние сумерки, ещё до побудки команды. Вахтенный офицер доложил обстановку. В лимане был полный штиль и тишина, лёгкая дымка скрывала окрестности. В 2-х – 3-х кабельтовых стояли на якорях головной «гидрограф» и ПЛ С-179, а всего метров в 20–30-ти от нас находился ГПБ. Минут через 5-7, зевая, на мостике ГПБ появился его капитан. Поздоровались. Перекинулись парой фраз, типа того – «Как почивалось?», обменялись мнениями о погоде. И вдруг у меня мелькнула лукавая мысль:

– А рыбалкой не баловались?

– Да проверили один «ставничок», попался один малёк калуги, совсем небольшой, где-то килограмм на 80…

– Так, может, поделитесь?

– Сейчас спрошу у кока. Вчера готовили на ужин, если что-то осталось – отдадим!

Прокричал и пропал в каком-то люке. Появился снова минуты через три, кричит:

– Да, осталась! Килограмм с 50! Готовьте тару!

Быстро вызвал на мостик боцмана и кока, обсудили проблему транспортировки груза. Боцман привлёк к операции ещё пару рулевых, в качестве тары использовали ёмкий алюминиевый лагун, подготовили бросательные концы. В удобный момент, при минимальном сближении, с помощью бросательных концов переправили пустой лагун на ГПБ, а обратно получили заполненным до краёв, уже разделанной в брикеты, калугой. Тут же с коком и корабельным врачом обсудили, как её использовать. Изменили обеденное меню, ответственность за которое возложена на врача, и решили в обед на второе всему экипажу приготовить жареную рыбу с гарниром. В обед все едоки урчали от удовольствия, поглощая деликатес. Каждому члену экипажа (почти 60 человек) досталось по шматку в полкило весом!

Воды Татарского пролива богаты рыбой, здесь в большом количестве обитает сельдь, камбала, палтус, лососёвые. И не очень обильно – !

Дам маленькую справочку по калуге, почерпнутую из интернета.

«Калуга (лат. Huso dauricus) – пресноводная рыба рода белуг, семейства осетровых. Длина до 5 – 6 метров (не исключено существование больших особей), весит до 1 тонны. Распространена калуга в бассейне Амура, встречается в Аргуни и Шилке, есть в Сунгари. В море за пределы Амурского лимана не выходит. Она достигает возраста 48—55 лет, а веса, зачастую, до 600 – 700 кг (вес выше не регистрирован), пределы до 1200 кг».

У приамурских жителей живёт легенда, что в дореволюционные времена калугу в зимнее время облавливали и под ледовым покровом: вырубали полыньи, заводили подлёдный трал, впрягали в его оконечности лошадей и тащили с их помощью улов к берегу. Уж, как они умудрялись это делать – уму непостижимо.

С восходом солнца утренняя дымка рассеялась, и взорам представилось чудное зрелище – Амурский лиман во всей его красе.

– северная часть Татарского пролива между материковой Азией и островом Сахалин. Соединяет Сахалинский залив Охотского моря с Татарским проливом через пролив Невельского. Длина около 185 км, наибольшая ширина около 40 км, средние глубины в пределах 3 – 4,5 м. В Амурский лиман впадает река Амур.

К полудню уровень приливной воды достиг достаточных величин, позволивших продолжить наш поход к Охотскому морю. В принципе, на тот момент плавания, по состоянию фарватеров того времени, нам в походе помощь могла и не понадобиться. Но Амурский лиман не только красив, но и коварен, его фарватеры неустойчивы. Акватория лимана подвержена активному влиянию приливо-отливных течений, скоростью более 2-х узлов. К ним примешиваются воды Амура (вспомним хотя бы наводнение осени 2013 года, когда его уровень поднялся более 9 метров от ординара), или нагонные штормовые. Регион сотрясают и разрушительные землетрясения. Поэтому идёт постоянная подвижка грунтов – там, где ещё были впадины, лагуны, сегодня могут оказаться мели, и наоборот. Внутренний голос постоянно твердит: «Будь бдителен!»

Мне, как штурману по образованию и достаточному практическому опыту, с сопереживанием представляется адский труд моряков-первопроходцев. Ни тебе навигационных карт с достоверными береговыми очертаниями, ни точно обозначенных береговых ориентиров, ни реальных глубин, ни надёжных измерительных инструментов (астронавигационных комплексов, радиотехнических средств пеленгования и измерения дистанций, не говоря, уж, о спутниковых системах GPS, ГЛОНАСС и др.). Даже хранение точного времени на судёнышках того времени и поверки хронометров представляли большую трудность. А без знания точного времени, астрономическим путём невозможно рассчитать по таблицам точное место корабля в море.

Дальнейшее плавание прошло без осложнений, споро.

К вечеру текущих суток мы подошли на траверз мыса Елизаветы (северная оконечность острова Сахалин) и, не имея других задач, отряд сделал последовательный разворот на 180 градусов. Теперь, уже без всяких ночёвок и других задержек, прошли снова Амурский лиман и пролив Невельского. На выходе из пролива все корабли застопорили ход, руководители мероприятия капитан 1 ранга Лезгинцев и капитан 3 ранга Тужилкин шлюпкой были доставлены на борт ПЛ С-179 и обе подводные лодки в кильватере проследовали в родную бухту Постовую, а корабли Гидрографической службы ВМФ – в Амурский лиман, к месту своих повседневных забот: наблюдения, промеры, корректировки данных, оповещение бюллетенями заинтересованных служб о выявленных изменениях на подответственных участках проливной зоны, оказание помощи в проводках судов и т.д.

Да, Татарский пролив вместе с проливом Невельского и Амурским лиманом живы и худо-бедно работают. Только операции по переводу из Комсомольска-на-Амуре построенных там подводных атомных ракетных крейсеров в транспортных доках к местам достройки и испытаний чего стоят! Это и самый короткий водный путь из Японского моря к дельте Амура и в западную часть Охотского моря. В этом его главное достоинство. Но, и не единственное. Но вот для бесперебойной, надёжной связи материка с Сахалином – большая помеха: то он месяца на 4 (а иногда и больше) промерзает, то его штормит, то туманом закрывает. А основные грузоперевозки идут только по линии между портами Ванино – Холмск. И уже длительное время стоит, но очень медленно и болезненно решается проблема: рыть ли тоннель (его даже начинали), ставить ли железнодорожно-автомобильный мост? А может построить плотину? – есть и такая идея, только не додуманная до конца: а какие впоследствии произойдут региональные катаклизмы? А связь с островом нужна, очень нужна! И эта проблема будет решена. Хотелось, чтобы раньше.

А давайте, гипотетически, предположим: приплыл Невельской на своём «Байкале» к Сахалину. Обследует, а он, Сахалин, никакой не остров, как думали некоторые прорицатели, а просто полуостров и соединён с материком перешейком. И что бы мы сейчас делали? Правильно, рыли бы канал!

При всех нынешних затруднениях в сообщении с Сахалином, Татарский пролив – единственный дальневосточный водный путь между Приморьем и восточноазиатским побережьем страны, пролегающий в территориальных водах России. Случись, упаси Бог, «напряжёнка» международного масштаба в регионе, его значение становится стратегическим.

Заслуги Геннадия Ивановича Невельского перед Родиной велики. За отличную и усердную службу Невельской был награждён орденами:

Св. Станислава III степени (05.12.1838 ),

Св. Анны III степени (05.12.1841),

Св. Владимира IV степени (17.12.1850),

Св. Анны II степени с Императорской короной (1853),

Св. Владимира III степени (1853),

Св. Станислава I степени (1855),

Св. Анны I степени и пожизненным пенсионом в 2 тыс. рублей серебром в год (1858 ).

Скончался Геннадий Иванович 17 (29) апреля 1876 в Санкт-Петербурге, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. А благодарные потомки чтут память великого гражданина России вплоть до наших дней. Уверен, так будет и дальше.

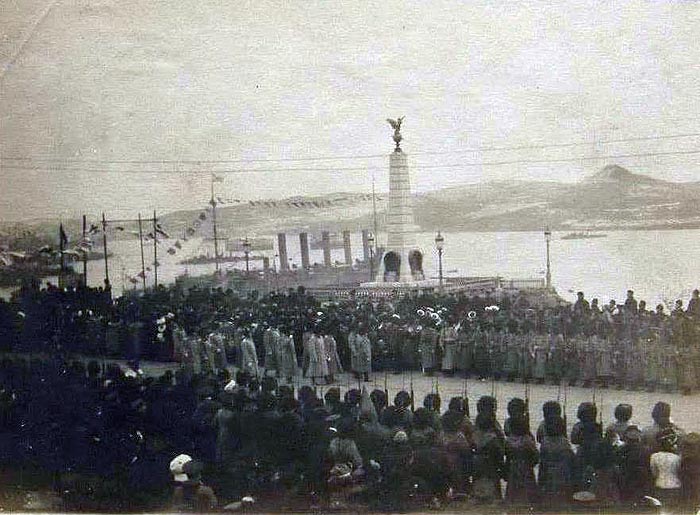

Спустя 15 лет после кончины Геннадия Ивановича Невельского, 17 мая 1891 года по проекту флотского инженер-механика А.Н.Антипенко во Владивостоке был установлен ему памятник.

.

Памятник представлял собой усечённую пирамиду, увенчанную земным шар с двуглавым орлом на вершине. В нижней части обелиска со всех четырёх сторон, в полукруглых нишах, размещены бюст Г.И.Невельского и бронзовые доски с описаниями его открытий.

Как свидетельствуют документы, «на закладке памятника присутствовал цесаревич Николай (будущий царь Николай II), возвращавшийся в Петербург после кругосветного путешествия, он собственноручно заложил в основание памятника серебряную дощечку и укрепил цементным раствором первый камень памятника».

Документы и факты жизни так же свидетельствуют, что сам Геннадий Иванович Невельской во Владивостоке никогда не был.

Позже, до Великой Октябрьской революции 1917 года, этот выглядел так:

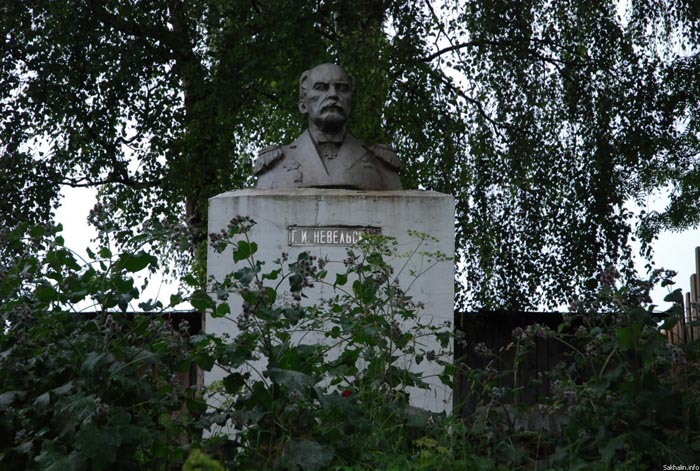

В 20-е – 30-е годы XX столетия многие памятники прошлых эпох канули в вечность, с другими произошли странные метаморфозы: произвольно изменялись атрибутика и символика – вместо державных двуглавых орлов появились красные звёзды, бюсты героев царской эпохи низвергались, их замещали пролетарские вожди с их учениями, изречениями и мифологией.

Так выглядит в наши дни:

Во Владивостоке мне довелось бывать ещё курсантом в 1955-56 годах во время стажировки, а с октября 1957-го до сентября 1968 года служил там на подводных лодках 19-й БПЛ на Малом Улиссе, приходилось многократно проходить или проезжать трамваем мимо этого памятника и любоваться ним.

.

. .

.

Именем Невельского названы географические объекты, к примеру:

Залив Невельского – находится у западного берега острова Сахалин, со стороны Татарского пролива. На берегу залива расположены порты Холмск и Невельск;

Пролив Невельского – расположен между материком Евразия и островом Сахалин. Соединяет Татарский пролив с Амурским лиманом.

Улица Невельского – есть во многих городах России, включая Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и другие.

Имя Невельского носят Морской государственный университет Владивостока и Мореходное училище Холмска.

И ещё есть город его имени.

– город и порт на Дальнем Востоке России, административный центр Невельского городского округа Сахалинской области. Расположен на юго-западном побережье острова Сахалин, на берегу залива Невельского Татарского пролива Японского моря, в 127 км от Южно-Сахалинска. В черте города протекают реки Ловецкая, Невельская и Казачка. В городе расположено Сахалинское мореходное училище, а в 1946 году открыта Невельская центральная районная библиотека.

Есть большой десантный корабль – один из наиболее боеспособных на Тихоокеанском флоте. Он выполнял боевые задачи, участвовал в учениях, представлял военно-морской флаг России в различных уголках Тихого океана. Накануне Дня Военно-морского флота 24 июля 2011 года в торжественной обстановке БДК (большой десантный корабль), который нёс службу под номером 98, получил новое наименование – «».

А вот такой аэробус A320, произведенный Европейским Союзом, тоже носит имя Г.И.Невельского.

Это ближне-среднемагистральный пассажирский .

Кроме Г.И.Невельского, аэробусы А320 носят имена и многих других известных 25-ти россиян, в том числе знаменитых мореплавателей, композиторов, художников, артистов, учёных, космонавтов. Невольно возникает вопрос: а где же наши прославленные самолёты, достойные носить имена наших заслуженных соотечественников?

Как бы там ни было, Родина своих героев не забывает. Иногда, правда, получается «сикось-накось», но осознаём свои промахи и, хоть и с опозданием, но иногда исправляем их.

Кстати, тогда, к осени 1972 года, моя подводная лодка С-240 по итогам боевой и политической подготовки была на хорошем уровне. И практические торпедные стрельбы были успешными, и за поход в Охотское море Татарским проливом похвалили. А Командующий ТОФ, тогда ещё вице-адмирал, Смирнов Николай Иванович распорядился представить ему к концу октября фамилии отличившихся офицеров для поощрения в итоговом приказе по флоту к 7 ноября – Дню Великой Октябрьской революции.

Где-то числа 20 октября, после очередного вечернего доклада командиров подводных лодок 90-й ОБПЛ контр-адмиралу Кандалинцеву Виталию Александровичу о выполнении суточного плана и получения соответствующих указаний на ближайшую перспективу, командир бригады распорядился:

– Товарищи командиры, свободны! – заскрипели освобождаемые стулья, офицеры потянулись к выходу из кабинета. – А вы, товарищ Калинин, задержитесь!

Мы остались в кабинете вдвоём. При всей своей требовательности, Виталий Александрович был исключительно добрым и справедливым начальником, контактным, доступным. Он умел находить подход к подчинённым, и всегда после общения с ним ощущалась его искренность. Даже после «разноса» за допущенные провинности. Я был готов ко всему.

– Вот пришла разнарядка с флота на поощрения к празднику. Что бы ты хотел, какое поощрение? Благодарность в приказе? Грамоту? Или ценный подарок?

Адмирал флота Смирнов Н.И. Контр-адмирал Кандалинцев В.А.

Мои раздумья были недолгими: «Благодарность» – в карман не положишь, «Грамотой» – сыт не будешь, а «Ценный подарок» – вiзьмешь в руки - маешь вещь, как утверждают знатоки из ныне «незалежного» государства. И я соблазнился «Ценным подарком» – авось, бинокль дадут, на стенку повешу. Пусть народ завидует!

Официальное подведение итогов в масштабе бригады проводилось в торжественной обстановке, в гарнизонном Доме офицеров. Приказом Командующего Тихоокеанским флотом мне торжественно вручили ценный подарок – маленький транзисторный радиоприёмник УКВ в кожаном чехле на ремешке. Брал только радиостанцию «Маяк». Дети были довольны.

Да, забыл про калугу.

Так вот, после похода Татарским проливом возвратились в родную базу, ошвартовались. Спускаюсь по трапу на пирс, а меня догоняет кок и окликает:

– Товарищ командир, товарищ командир!

Останавливаюсь, поворачиваюсь.

– Вот, это вам! – и суёт мне в руки свёрток.

– Что это?

– Это от рыбы, которой вы угостили нас в море. А этот кусок мы сберегли для вас, угостите семью! – и вручил мне свёрток с калугой килограмма на три.

Изготовленные женой рыбные деликатесы были очень вкусны. Только старший четырнадцатилетний сын, скривив рот, «выдавил» негодующе:

– Опять эта рыба…

– Ешь! – настаивала жена, – Больше никогда такой не попробуешь!

Так и вышло...

30.12.2013 – 07.01.2014, СПб.